Вышенский успенский женский монастырь

Содержание:

- Свидетельство иеромонаха Леонтия

- Успенский Вышенский монастырь

- Описание монастырского архитектурного ансамбля

- Обитель, превращенная в дом скорби

- Судьба во время революции и советское время

- В настоящее время много святынь находится на территории Вышенской обители — ковчежец со святынями

- У Вышенской обители есть свой — официальный сайт

- Тамбовская епархия (1859-1863)

- История

- Николо-Чернеевский монастырь

- Константинополь (1856)

- Смутные отголоски прошлого

- Современное состояние

- Творческое наследие Феофана Затворника

- Время запустения и восстановления монастырской жизни в Малах

- Вышенский Успенский монастырь

- Комментарии

Свидетельство иеромонаха Леонтия

Лишь к концу столетия жизнь в обители мало-помалу наладилась, о чем свидетельствуют опись имущества, составленная в 1798 году иеромонахом Леонтием. В ней, кроме подробного перечня всего, чем владела братия, имеется запись о том, что монастырь, являвшийся ранее приписным, получил наконец самостоятельность, хотя и остался заштатным, то есть не получающим от государства материальной поддержки.

Тем не менее составитель документа указывает, что в нем имелась каменная Успенская церковь, рядом с которой возвышалась крытая тесом колокольня, а вся территория была огорожена прочным деревянным забором. Хозяйство же братии оставалось невелико: оно состояло из сенного покоса и пчельника. Приводит иеромонах Леонтий и подробный список всех иноков с указанием времени их поступления в монастырь.

Успенский Вышенский монастырь

Дальше наш путь лежал в поселок Выша к женскому монастырю. Успенский Вышенский монастырь один из самых популярных в Рязанской области, уступает он, наверное, только монастырю в Пощупово. Средства в него вкладываются немаленькие, поэтому и размах побольше и процесс восстановления монастырских построек идет ударными темпами. Проезжаем мост через реку Выша и видим купола храмов.

Вокруг неописуемая красота: облака отражаются в реке, такое умиротворение вокруг.

На небольшой площади перед нами изображение Феофана Затворника и его высказывание о Вышенском монастыре.

С этой обителью святой связал много лет своей жизни. Но об этом чуть позже. Уже несколько лет в Успенском Вышенском монастыре ведутся восстановительные работы. Пе-ред стенами хорошие дороги с обустроенной парковкой.

Так как она находится немного на возвышении, отсюда можно полюбоваться видами монастыря.

Идем к воротам. Перед нами памятник уже упомянутому мной Феофану Затворнику.

В миру звали его Георгий Васильевич Говоров, он был из семьи священника и с детства пошел по стопам отца. Окончил соответствующие учебные заведения, принял постриг. Затем были многие годы служения в храмах России и зарубежья. Много городов и стран повидал на своем веку отец Феофан, однако именно Вышенскую обитель он выбрал своим последним пристанищем, настолько потрясла его красота этого места. Удаленность монастыря от шумных городов также сыграла свою роль. Ведь старец мечтал о тихой и уединенной жизни вдали от суеты. Ему был выделен деревянный флигель, где последние восемнадцать лет своей жизни он провел в за-творничестве. В это время он записывал свои взгляды на разные сферы жизни, занимался пере-водами и отвечал на письма, которые к нему поступали регулярно. Известно, что он был до-вольно жестоко настроен к революционной деятельности, которая набирала обороты в конце XIX века. Феофан предлагал ввести строгую цензуру прессы, а любое участие в революционной деятельности карать смертной казнью. Как по мне: слишком уж жестоко для человека, близкого к Богу. В Вышенском монастыре в настоящее время действует музей Феофана Затворника.

Проходим в ворота на довольно благоустроенную территорию.

Монастырь появился в Выше еще в XVI-XVII вв. Впервые в письменных источниках о нем упоми-нает мать царя Михаила Федоровича Марфа Ивановна в 1625 г. По ее распоряжению Вышенский монастырь перенесли на нынешнее место, до этого он стоял немного в стороне. Постройки этой обители долгое время были деревянными. Монастырь был небольшой, так, что его даже при-писали к Чернеевскому монастырю. Расцвет строительства пришелся на XIX век, когда обитель приписали к Тамбовской епархии. Практически в это время монастырь был отстроен заново. Центральным собором является Казанский.

Снаружи он почти восстановлен, а внутри все еще много работы, стены во многих местах пу-стые. В советское время большинство монастырских зданий пришло в негодность, так как на территории размещалась психиатрическая лечебница. Справа Христорождественский храм.

А в стороне один из самых древних храмов монастыря, с которого все и началось – Успенский.

Вокруг идут работы по благоустройству территории.

После того, как монастырь вернули РПЦ он стал женским. Я читала нелицеприятную статью о новой настоятельнице Вышенского монастыря. Дело в том, что в советское время в братских корпусах давали квартиры сотрудникам психбольницы, которая находилась здесь на террито-рии. Так люди и жили, растили детей, обросли хозяйством, разбили огороды. А сейчас, когда мо-настырские постройки вернули РПЦ, этих людей поставили в ситуацию, когда они вынуждены либо за свои деньги восстанавливать исторический объект, либо продавать свое жилье за такую сумму, на которую в раскрученной Выше дом не купить. Это при том, что многие до сих пор ра-ботают в психиатрической больнице, которая сейчас переехала в новое здание.

Успенский Вышенский монастырь с каждым годом все больше преображается, все красивее вы-глядит и обрастает новыми деталями.

Безусловно, в Шацком районе это одна из основных достопримечательностей, которую стоит посетить, если окажетесь в здешних местах.

Описание монастырского архитектурного ансамбля

В состав архитектурного ансамбля входит несколько строений. Среди них можно встретить Успенский храм, Казанский, колокольню и другие здания.

Стоит отметить: в таком составе монастырский ансамбль появился в 19 в.

Сегодня обитель представляет собой уникальный объект, который стремятся посмотреть многие паломники, прикоснуться к истории православного мира, окунуться в неповторимую атмосферу этого места, приложиться к святым мощам батюшки Феофана.

Христорождественский собор

В конце 19 века как часть настоящего архитектурного ансамбля комплекса построили собор, который ныне носит название Христорождественский.

Знаете ли Вы, что: с самого начала здание задумывалось в качестве «теплого» храма, где было бы возможно и удобно проводить богослужения в холодное время года. Особенно в зимний период, в лютые морозы.

У сооружения имеется 2 престола и 5 куполов.

Девять мучеников Кизических – такое название носит почитаемая и располагающаяся в соборе икона.

Казанский собор

Строительство шло более 10 лет, окончилось только в 1844 г. Саровский Успенский собор послужил основой проекта Казанского, который расположен в Рязанской области. Однако убранство и его размеры все же не смогли достигнуть уровня своего прототипа.

Постройка имеет 3 престола и является по своему строению пятикупольным. Сам по себе храм очень красив. Его колонны и фронтоны отличаются особенной утонченностью и изысканностью.

Полезно знать: епископ, богослов и публицист Феофан — является автором многих икон, украшающих соборный иконостас. А сам служитель был захоронен близ стен Казанского собора.

Успенская церковь

Её по праву можно назвать самым первым строением, которое появилось как часть архитектурного комплекса Вышенского монастыря.Датируется ее возникновение еще 17 веком. Однако история церкви не так благополучна и прекрасна.

В настоящий момент она располагается не там, где стояла ранее, так как первую деревянную постройку перенесли. Сейчас церковь является каменной, заново отстроенной на месте сгоревшей.

Освещена она в 1988 г. после долгой реставрации. Кстати, это строение решено было приводить в порядок одним из первых.

Домовая церковь епископа

Комплекс включает в себя много различных строений. Некоторые из них появились еще в 17 веке. А другие были отстроены несколькими веками позже.

Каждое из них уникально, имеет свою историю, архитектурные особенности. Так, в ансамбль входит и домовая церковь. Ее неразрывно связывают с именем епископа.

Так как этот святой человек был затворником, то все свои литургии он совершал именно тут.

Примите во внимание: на организацию домовой церкви получали официальное разрешение. Благословило ее устройство епархиальное начальство

Событие произошло в 1867 г.

Колокольня

В настоящий момент колокольня представляет собой разобранное здание. Случилось это ещё в 70-х гг. 20 в. Таковая учесть постигла множество православных построек. Не щадили ни маленькие церкви и часовни, ни большие соборы и храмы. Не брался в расчет даже факт того, что объекты имеют особую культурную, историческую ценность.

Примите к сведению: колокольню построили в первой половине 19 века. Имела ранее 14 колоколов уже в начале 20 столетия. Самым тяжелым колоколом был тот, чья масса составляла 726 пудов.

Другие здания

На территории располагались и иные здания, сооружения. Так, чтобы вести грамотную хозяйственную и иную жизнедеятельность, использовались 12 каменных корпусов для братии.

Еще существовала 1 деревянная постройка. Она использовалась как амбар.

Богата внешняя территория была и гостевыми домами. Таковых насчитывалось два. Такое обустройство комплекс получил к началу нового 20 столетия.

Обитель, превращенная в дом скорби

Несмотря на то что вскоре после описанных событий монастырь был закрыт, а его насельники изгнаны, до середины 30-х еще продолжались богослужения в принадлежавшем ему Христорождественском соборе. Однако в 1936 году этот последний очаг православия был закрыт, а вся территория передана в распоряжение различных хозяйственных организаций. Был там лесной склад, затем свиноводческая ферма, уступившая место детскому городку, а начиная с 1938 года бывшие храмы и кельи монахов передали местной психиатрической больнице. Именно ее медперсонал и пациенты в течение нескольких десятилетий оставались единственными обитателями оскверненной святыни.

Судьба во время революции и советское время

Как и многие религиозные объекты нашей страны, монастырский комплекс в начале 20 г. ХХ в. закрыли. Все, что принадлежало монахам, перешло в государственную собственность.

Такое явление — не редкость того времени.

Интересный факт: Христорождественский собор стал единственным местом на небольшой промежуток времени, где совершались богослужения. Однако это продлилось всего до 1938 г.

В 70-х гг. 20 в. пара священнослужителей осмелились проникнуть в заброшенное здание. Они увидели полнейшее варварское разорение комплекса. Также нашли они останки епископа Феофана и совершили панихиду. Таким тайным путем священнослужители потихоньку наводили порядок здесь и вывозили значимые реликвии в безопасное место.

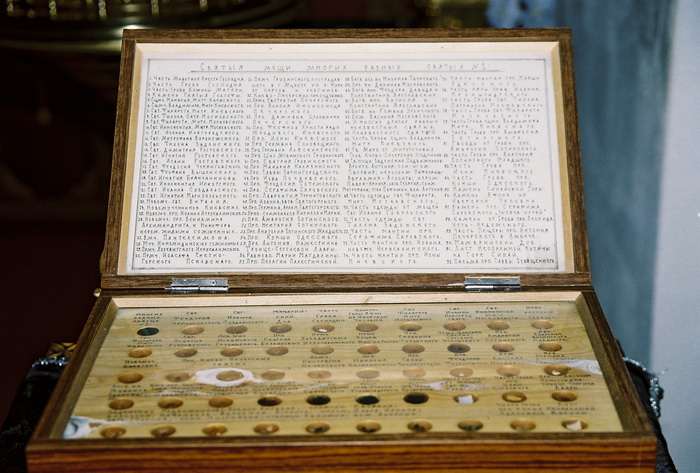

В настоящее время много святынь находится на территории Вышенской обители — ковчежец со святынями

Сейчас в обители находится не только мощи Феофана Затворника, но и ковчежец со святыми, в котором собраны частицы мощей древних святых, которые жили на Востоке, а также святых России.

В ковчежце находятся святыни со Святой Земли, где прошла почти вся жизнь Иисуса Христа — от рождества до распятия и вознесения

В ковчежце находятся святыни со Святой Земли, где прошла почти вся жизнь Иисуса Христа — от рождества до распятия и вознесения

Святыни, которые находятся в ковчежце:

- Свт. Феодосия Черниговского;

- Свт. Иоанна Суздальского;

- Частица Мамрийского дуба;

- Частица гроба Господня;

- Камень св. горы Афон из Иверской часовни;

- Свт. Филарета, митрополита Московского;

- Свт. Иоанна Новгородского;

- Свт. Иннокентия, митрополита Московского;

- Неизвестного святого;

- Свт. Филарета, митрополита Киевского;

- Свт. Игнатия Ростовского;

- Прп. Шио Мгвимского Грузинского;

- Прп. Евагрия Грузинского;

- Прмч. Хозевитского Иерусалимского;

- Прпп. отцев иже на Синае;

- Прп. Серафима Саровского;

- Прмч. Иоасафа Снетогорского Псковского;

- Прп. Амвросия Оптинского;

- Прп. Анатолия Оптинского младшего;

- Новомучеников Киевских;

- Прп. Киево-Печерских святых;

- Прмч. Евстратия Печерского;

- Прп. Макария Калязинского;

- Прп. Саввы Звенигородского;

- Прп. Феодосия Тотемского;

- Блж. Василия Московского;

- Прп. Германа, архимандрита Святогорского;

- Блгв. кн. Михаила Тверского;

- Блгв. кнн. Константина, Михаила и Феодора Муромских;

- Блгв. кнн. Петра и Февронии Муромских;

- Частица крови сщмч. Владимира, митрополита Киевского;

- Частица мантии прп. Серафима Саровского;

- Частица рясы св. прав. Иоанна Кронштадтского;

- Частица схимы прп. Иова Почаевского;

- Частица одежды от мощей свт. Иоанна Тобольского;

- Частица гроба прп. Ионы Киевского;

- Прп. Антония, наместника Троице-Сергиевой Лавры;

- Задонских подвижников: архиеп. Антония, схиигумена Евсевия, иеросхим. Нафанаила, иеросхим. Авраамия, иеросхим. Агапита, иеромонаха Павла-Иринея, затворника Георгия, схимон. Митрофана, старицы Евфимии, блж. Антония;

- Частица гроба прп. Кукши Одесского;

- Лист неопалимой купины.

Также находятся мощи четырех рязанских святителей. В ковчежце находятся мощи святителя Феодорита Рязанского, священномученика Мисаила Рязанского, святителя Гавриила (Городкова) и святителя Мелетия (Якимова).

Мощи в Вышенскую обитель были переданы в дар, и привезла их монахиня Мелетия

Мощи в Вышенскую обитель были переданы в дар, и привезла их монахиня Мелетия

У Вышенской обители есть свой — официальный сайт

На нем можно узнать об истории монастыря, его наместниках, игуменьях. Всех кто хочет, может посмотреть когда, в какие дни и во сколько проходят богослужения в храмах.

А также даже можно посмотреть, сколько будут стоять требы.

Как добраться до обители также указано на сайте. Адрес проезда: 391574, Рязанская область, Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20.

В монастырь можно добраться на автобусе и на личном транспорте.

В монастырь можно добраться из Рязани — на автобусе, с автовокзала «Центральный» до города Шацка. Оттуда возможно поездка на частной маршрутке, она доставит вас до Выши.

На личном автомобиле следует ехать из Рязани по автодороге М-5 в направлении города Шацка, а проехав Шацк, двигаться по указателям на Конобеево. У Конобеево поворачивайте направо, на первой развилке — снова направо, на Быкову Гору; далее — прямо к Выше.

Заранее, чтобы приехать на службу, можно уточнить информацию по телефону: 8 (49147) 2-73-73.

Или написать на электронную почту обители:

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Тамбовская епархия (1859-1863)

В 1859 году состоялось наречение архимандрита Феофана во епископа Тамбовского и Шацкого. Много забот и трудов пришлось понести владыке при управлении Тамбовской епархией. Служение преосвященного Феофана продолжалось только 4 года

Но за это короткое время он необыкновенной кротостью своего характера, редкой деликатностью и участливым вниманием к нуждам пасомых успел сродниться со своей паствой и снискать всеобщую самую искреннюю любовь. Святитель Феофан проявил себя ревностным служителем во всех сферах церковной жизни

Почти каждое богослужение он сопровождал проповедью, и слово его, шедшее от сердца и дышавшее глубоким убеждением, привлекало многочисленных слушателей. При содействии преосвященного Феофана было открыто много церковно-приходских училищ, воскресных школ и частных школ грамотности.

Среди своих забот по управлению Тамбовской Епархией, святитель Феофан находил время и для литературной деятельности. К этому времени относится его богословский труд «Письма о христианской жизни», который заключает в себя целую систему христианского нравственного учения.

В 1861 году епископ Феофан принимал участие в торжестве открытия мощей святителя Тихона Задонского. Это событие произвело большое впечатление на Тамбовского архипастыря и послужило как бы особым благодатным освящением его собственного служения.

История

История складывается из различных источников. Часть их них – это сказания, предания и легенда. А есть и документально подтвержденные факты.

О первоначальном существовании Вышенской Успенской Пустыни известно отчасти по преданию, отчасти по документам, приведённым в книге игумена Тихона (Ципляковского), изданной в Тамбове в 1881 г.

Основание его приурочивают к 16-17 векам. Однако достоверно известно, что уже в первой четверти 17 столетия, это строение существовало.

Стоит отметить: первоначально Вышинский монастырь, по некоторым данным, находился в нескольких километрах от его нового расположения.

В 18 в. святыня подвергалась разорению и грабежам, но обитатели ее уцелели. Свой расцвет монастырь получил в 19 в., когда перешел во владения Тамбовской епархии. Двадцатый же век ознаменовался для обители как разорением, так и новым возрождением.

Николо-Чернеевский монастырь

Проезжаем церковно-приходскую школу и перед нами стены монастыря.

Перед входом есть небольшая парковка. Посетителей не много. Николо-Чернеевский монастырь был основан в 1573 г. донским казаком Матфеем. Он искал уединения и нашел его в дремучем лесу, на землях, заселенных мордвой и марийцами. Село Чернеево назвали так как раз в честь темного леса, который был на его месте в незапамятные времена. У христиан уже были попытки основать в местных краях пустынь, однако ее вскоре ра-зорили. На этот раз для того, чтобы обратить язычников в свою веру отшельник выучил их язык. Постепенно люди стали тянуться в монастырь и принимать христианство. Некоторые бывшие товарищи Матфея – казаки-ветераны приняли постриг и остались в обители. По легенде в XVII веке в застенках Чернеевского монастыря содержался в заточении монах Сильвестр, поддер-жавший в восстании царевну Софью. В XVIII веке к монастырю был приписан Успенский Вышен-ский монастырь, который мы посетим позже. В 1912. Чернеевский монастырь стал женским. Уже после революции в 1926 г. сестер разогнали, а монастырь прекратил свое существование. Неко-торые бывшие послушницы уехали в Моршанск, а некоторые поселились в селе, названным Бо-голюбовка и доживали там свой век. В монастырских зданиях разместили различные хозяй-ственные учреждения местного совхоза. В 1970 г. изрядно разрушенные постройки передали на баланс Желанновского краеведческого музея. Силами его директора Николая Илларионовича Панина было положено начало реставрации монастыря: восстановили одну из монастырских башен, над храмами установили кресты. В 90-е гг. удалось передать монастырь русской право-славной церкви.

Первоначально все здания монастыря были деревянными. В XVIII веке началось каменное стро-ительство. К этому периоду относится ограда с башнями, а также холодный храм в честь Николая Чудотворца.

Он был освящен в 1756 г. Храм этот держится на одном столпе по образцу Грановитой палаты Кремля. В стены были замурованы глиняные горшки, которые способствовали отличной акусти-ке. Внутри эта церковь очень красивая. Не во всех православных храмах можно увидеть скульп-туры, а в Никольском в самом центре стоит изображение Николая Чудотворца. К XIX веку относится стоящий рядом двухэтажный теплый Казанский храм, построенный в 1838 г., и колокольня.

Также на территории монастыря есть несколько каменных домов для настоятеля и послушни-ков, трапезная и гостиница для паломников. В целом Чернеевский монастырь производит хоро-шее впечатление, жизнь здесь размеренная, и спокойная, а что еще нужно в таком месте. На обратном пути возле Дома культуры села Старочернеево мы заметили вот такой расписной магазинчик.

Константинополь (1856)

В 1856 году архимандрит Феофан был назначен на должность настоятеля посольской церкви в Константинополе.

Константинополь

Выбор отца Феофана на столь важный и ответственный пост обусловливался тем обстоятельством, что он был хорошо знаком с православным Востоком и был вполне подготовлен к этой должности. Константинопольская Церковь в это время переживала большие трудности в связи с распрей греков с болгарами. Русское правительство и Святейший Синод, озабоченные скорейшим прекращением этой распри, поручили архимандриту Феофану собрать сведения, которые могли бы осветить положение греко-болгарской распри. Отец Феофан исполнил возложенную на него миссию. Его отчет имел впоследствии большое значение при обсуждении греко-болгарской распри Святейшим Синодом Русской Православной Церкви.

Смутные отголоски прошлого

О том, когда и кем был основан действующий ныне на территории Шацкого района Успенский Вышенский женский монастырь, точных данных нет. Тем не менее на основе дошедших до нас преданий, а также некоторых сведений, почерпнутых из книги игумена Тихона (Ципляковского), изданной в 1881 году, есть основание полагать, что произошло это во времена Ивана Грозного, то есть не позднее XVI века. Первое же письменное упоминание о нем, датируемое 1625 годом, содержится в грамоте, составленной матерью государя Михаила Федоровича − инокиней Марфой.

Из документа явствует, что по ее распоряжению (очевидно, мать государя имела на то должные полномочия) мужская обитель, располагавшаяся относительно нынешнего Вышенского Успенского монастыря в восьми верстах вверх по течению реки, была перенесена на новое место, находившееся при впадении в Вышу ее судоходного притока − Цны.

С этого времени история обители достаточно полно отражена в сохранившихся архивных документах. Известны имена настоятелей, при которых были осуществлены наиболее масштабные строительные работы. Это иеромонахи − Тихон, возглавлявший братию с 1625 по 1661 год, и его преемник Герасим, державший в руках пастырский жезл в течение последующих 59 лет. Фамилии других служителей до нас не дошли.

Современное состояние

1988 г. стал значимым для всего православного мира. В этот год канонизировали святителя, то есть причислили к лику святых. Этот факт стал отправной точкой для начала возрождения монастыря. Не стало лишним и привлечение общественности к этому событию.

Время не заставило себя долго ждать. Вот уже в 1990 г. началось активное восстановление объекта. Его передали в заботливые руки верующих. И в 2002 г. миру явился Вышенский успенский женский монастырь.

Важно знать: освящение произвел патриарх Алексий Второй, являвшийся патриархом московским и всея Руси. Он же благословил перенесение мощей св

Затворника.

Творческое наследие Феофана Затворника

Большая часть богословских произведений и писем святителя написана во время его затвора. В таких крупных произведениях, как «Путь ко спасению», «Порядок богоугодной жизни», «Письма о духовной жизни», «Мысли на каждый день», «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» , «Краткие мысли на каждый день года, расположенные по числам месяцев», «Начертание христианского нравоучения», а также во множестве небольших по объему творений епископ Феофан осветил главные этапы духовного развития христианина. Основная мысль его нравоучения — идея богообщения, составляющая сущность христианской жизни. Творения его не только побуждают христианина к покаянию, исправлению и благодатному обновлению во Христе, но и показывают ему путь живого общения с Богом.

Святитель Феофан внес значительный вклад в русскую и мировую библеистику. Весьма интересны его работы, посвященные переводу Священного Писания на русский язык. Также он написал подробные толкования на все Послания святого апостола Павла. Особое место среди творений святителя Феофана занимают его толкования на псалмы 33, на шестопсалмие, на 118 псалом, на 1, 2, 51 псалмы.

Венцом богословского творчества и жизненного пути святителя стал перевод на русский язык «Добротолюбия», сборника творений учителей древнего христианского аскетизма. «Добротолюбие» представляет собой широкое, всестороннее изображение разных сторон духовной жизни человека, стремящегося к подвижничеству и богообщению, изложение практических методов духовной борьбы и молитвенного делания. Святитель Феофан не просто перевел этот труд с греческого языка, но переложил его для монашествующих и мирян XIX века, так чтобы все члены Русской Церкви могли, по совету с духовником, использовать его в своей духовной жизни. Пять томов русского «Добротолюбия» в переводе святителя Феофана вышли из печати в 1877–90 гг.

Особый вид литературных трудов преосвященного Феофана составляют его письма. Они являются нравственным руководством, отрадой и утешением для многих душ в тяжелые, скорбные минуты. Содержание писем крайне разнообразно, но основной тон их — нравоучительный. Они, как и книги, содержат ответы на великий вопрос — на вопрос о пути ко спасению.

Время запустения и восстановления монастырской жизни в Малах

В 1581 году для Мальского монастыря настало тяжелое время. Польский король Стефан Баторий, обломавший зубы о твердыни Пскова и Печор, с лихвой отыгрался на маленькой обители, у которой и всей защиты-то было, что бревенчатая ограда да полтора десятка насельников. Онуфриеву пустынь поляки буквально опустошили, всех ее монахов убили. Почти сто лет Мальской монастырь лежал в руинах. Лишь к 1675 году (судя по надписи-датировке на одном из колоколов) он возродился — по крайней мере, это возрождение именно тогда было впервые задокументировано. Но мирное развитие обители вскоре (в 1710 году, во время Северной войны) прервали шведы. Снова двадцать лет запустения — и снова восстановление.

По этому поводу существует интересная, но совершенно неправдоподобная легенда о некоем пчеловоде из Кирсановского уезда (далеко-то как — тамбовская земля!), с которым однажды вдруг заговорила человеческим голосом пчела-матка и повелела собираться в путь и идти за роем. Через много недель рой привел его в Малы на развалины монастыря, и там во сне услышал он голос, велевший копать… копать до тех пор, пока не отыщется все необходимое для возрождения обители. И будто бы выкопал кирсановский пасечник зарытый монахами при приближении неприятеля клад. На эти деньги якобы и восстановили Мальской монастырь. На самом деле с источником финансирования все было гораздо проще — Онуфриеву пустынь подняли из руин при епископе Псковском Рафаиле (Зборовском) по личному приказу императрицы Анны Иоанновны. Так что «тамбовская» легенда — проявление исторической несправедливости по отношению к самодержице, которую наша отечественная историография и так не очень-то жалует.

Зато при обласканной историками Екатерине II Мальской монастырь (как и многие другие) упразднили. Хорошо разбиравшаяся в государственном управлении и экономической целесообразности, императрица слабо понимала суть монашеского духовного подвига. «Бесперспективные» с бюджетно-мирской точки зрения обители в процессе секуляризации выводились за штат или обращались в приходы. Малы стали погостом, приписанным к Псково-Печерскому монастырю.

Вышенский Успенский монастырь

Описание Вышенского Успенского монастыря

Успенский Вышенский (Вышинский) монастырь — женский (ранее мужской) монастырь Русской православной церкви, ныне Рязанской епархии (ранее Тамбовской). Восстановлен как женский монастырь в 1990 году.

Находится при впадении в реку Цну её притока Выши. Расположен на расстоянии 25 километров от города Шацка.

Основан предположительно в XVI-XVII веках (в письменных источниках впервые упомянут в 1625 году в грамоте матери царя Михаила Фёдоровича — Марфы). Со дня основания до революции монастырь был мужским. Судя по всему, изначально обитель не была именитой и богатой, поэтому уже в 1724 году она была приписана к Чернеевскому Никольскому монастырю. С 1764 года монастырь вновь обретает самостоятельность.

Новая страница в жизни Вышенского монастыря связана с переходом в XIX веке в ведение Тамбовской епархии, которой в то время управлял епископ Феофил. Благодаря ему из Саровского монастыря был приглашен старец Тихон, под руководством которого Вышинский монастырь был отстроен практически заново. При игумене Тихоне (игументво в 1800-1844 годах) возведены каменная четырёхярусная колокольня с Троицким храмом (освящён в 1818), каменные кельи и каменная ограда с башнями.

Главная святыня монастыря — список чудотворной Казанской иконы Божией Матери — была отдана обители 7 марта 1827 года по завещанию монахини Вознесенского Тамбовского монастыря Миропии.

В 1831 году заложен летний каменный летний храм во имя этой иконы. Он стал последним сооружением, возведённым при жизни игумена Тихона: освящение достроенного собора состоялось летом 1844 года — через несколько дней после его смерти. Это пятиглавый храм с тремя престолами: центральных из них освящён в честь Казанской иконы Божией Матери; левый посвящён Рождеству Иоанна Предтечи, а правый — Владимирской иконе Божией Матери. Росписи храма были и резной иконостас выполнены в 1875 году.

В числе прочих, в этом соборе были и иконы, написанные св. Феофаном Затворником. Он жил в монастыре в 1866-1894 годах. С 1872 года он проводил своё время в полном уединении, собственноручно устроив для молитв небольшой домовый храм Богоявления Господня.

Немного ранее, занимая должность епископа Тамбовской епархии, св. Феофан назначил на должность игумена бывшего эконома архиерейского дома Аркадия, при котором было построено немало новый строений монастыря.

В 1861 году построен Успенский храм (освящен в 1862) с двумя приделами — Николая Чудотворца и Сергия Радонежского.

При игумене Аркадии построены двухэтажный каменный братский корпус с аптекой, богадельня, две каменные гостиницы, пекарня, конюшня и постоялый двор.

В 1874-1890 годах выстроен тёплый каменный пятиглавый Христорождественский собор, украшенный с трёх сторон колоннами и портиками ионического ордера. Главный престол храма освящён в честь Рождества Христова, правый — в честь мучеников Адриана и Наталии, а в левом расположилась ризница. В этом соборе хранилась почитаемая икона Девяти мучеников Кизических.

В 1920-х годах монастырь был закрыт, здания и все имущество бывшей обители национализированы, а монахи выселены. Единственным собором, где некоторое время (до 1938 года) продолжались богослужения, оставался Христорождественский. Территория обители использовалась как лесное хозяйство, совхоз по свиноводству, детский городок, а с 1938 года в строениях монастыря обосновалась областная психиатрическая больница. В 60-х годах была взорвана монастырская колокольня.

В 1988 году состоялась канонизация Феофана Затворника, которая привлекла внимание общественности к заброшенной Вышенской обители. Новое возрождение монастыря началось в 1990 году, когда часть зданий была передана церкви для организации женского монастыря

29 июня 2002 года при участии Патриарха Алексия Второго состоялось торжественное перенесение мощей свт. Феофана в Вышенскую обитель

Новое возрождение монастыря началось в 1990 году, когда часть зданий была передана церкви для организации женского монастыря. 29 июня 2002 года при участии Патриарха Алексия Второго состоялось торжественное перенесение мощей свт. Феофана в Вышенскую обитель.

Паломнические поездки к Вышенскому Успенскому монастырю

- Поездка из Одессы в Вышенский Успенский монастырь

- Поездка из Самары в Вышенский Успенский монастырь

- Поездка из Волгограда в Вышенский Успенский монастырь

- Поездка из Ставрополя в Вышенский Успенский монастырь

- Поездка из Москвы в Вышенский Успенский монастырь

- Поездка из Тамбова в Вышенский Успенский монастырь

- Поездка из Киева в Вышенский Успенский монастырь

- Поездка из Москвы в Вышенский Успенский монастырь

Комментарии

irinag

26.04.16 21:42

Храмы великолепные, очень красиво! Как вам повезло с экскурсией! В святых местах вы побывали это большое счастье! А храм оранжевого цвета вижу первый раз!))

ответить

annas

26.04.16 22:18

С экскурсией очень повезло, согласна, тем более она проводиться бесплатно, но естественно на восстановление монастыря оставили немного. А Богоявленский храм меня поразил ещё в первую поездку в Дивеево: поле, и вдруг такой большой храм. Оказывается, раньше вокруг него было богатое, торговое село, вот купцы и построили такой величественный храм. Потом он стоял, разрушался, и только теперь его стали восстанавливать, будем надеется, доведут дело до конца.

ответить

galina

27.04.16 10:20

И я соглашусь — с экскурсией повезло. Не везде такие проводят. Не везде, даже где проводятся, попадешь. Я бывала, но редко… Анют, замечательное начало путешествия по Святым местам у вас получилось. Очень понравились фотографии. Краски, и правда, особенные…

ответить

annas

27.04.16 16:09

Галя, я, если честно, из-а стройки вначале расстроилась, но экскурсия всё спасла, и дальше мы поехали с отличным настроем. А погода была интересная — от ясного, солнечного неба до серых угрюмых туч, и всё это происходило очень быстро.

ответить

olgap

01.05.16 09:57

Сколько все же красивых мест у нас на Руси. Ездить не переездить!

ответить

annas

01.05.16 10:39

Это точно! Начинаешь «копать » перед путешествием, и понимаешь, что времени на всё не хватает, как ни старайся.

ответить

annas

14.05.16 17:32

Кстати Выша вошла в десятку самых посещаемых туристами и паломниками святынь России, удивлена. На первом месте конечно Дивеево. https://www.kp.ru/daily/26524.7/3540572/

ответить

karina

22.05.16 01:47

Хочется проехать вашим маршрутом, Анечка, и посетить экскурсии. Но наверно года через два, чтоб и для души и для глаз увидеть восстановленную архитектуру. Всегда интересней конечно посетить место солидного возраста, чем новоделы. Хотя бережно восстановленные здания заслуживают большого уважения.

ответить

annas

22.05.16 16:22

В Рязанской области много интересного, просто что-то лучше сохранилось, а где-то грустно становится. Съездили в Ёрлино, в дендропарк и усадьбу Худекова (его дендрарий ещё в Сочи), так вернулись с грустью, как и из Заборово, от Скобелева. А в голове вертится :Две усадьбы — две судьбы. Красивые усадьбы, великие имена, а всё было разрушено, да пытаются восстановить, но именно пытаются, грустно…

ответить

AllaB

22.05.16 13:17

#10

Анна, замечательный рассказ о замечательном месте. Очень люблю церкви именно такие, где не учат, а просто дают насладится видами, окружением, рассказом! А храм в чисто поле — это нечто! С возвращением!!! (а то кто-то пугал нас долгим отсутствием )

ответить

annas

22.05.16 16:14

#11

А оно и продолжается в какой-то мере. Питер лежит, по Рязанской области три материала, а не пишется. Только я теперь к этому стала спокойнее относится: не пишется, так не пишется, что сделаешь.

ответить