Серафимо-саровский мужской монастырь в воронежской области

Содержание:

- Духовное возрождение Сарова

- 1903 год – 1991 год – история перенесения мощей преп. Серафима Саровского

- Что необходимо знать желающим поклониться святым мощам?

- Игуменский корпус

- Святыни

- Монастырское кладбище

- Правило Серафима Саровского

- Святая канавка

- Значение икон Серафима Саровского

- История основания Дивеевского монастыря

- Житие преподобного Серафима Саровского

- Святой источник Серафима Саровского

Духовное возрождение Сарова

26 сентября 1989 года Саров в первый раз посетил Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов), который отслужил молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому на далекой пустынке.

В 1990 в Сарове был организован православный приход.

Летом 1991 организованный год назад приход был зарегистрирован.

В ноябре 1990 года вышло 2-ое обретение мощей преподобного Серафима Саровского в Музее атеизма и религии в Санкт-Петербурге. 11 января 1991 года состоялось официальная передача мощей Российской Православной Церкви. 30 июля святые мощи отца Серафима были перенесены в Дивеево.

2 августа 1991 город в первый раз посетил Патриарх Столичный и Всея Руси Алексий II.

В марте 1992 в город прибыл 1-ый священник, иерей Владимир Алясов. 25 апреля 1992 в пасхальную ночь свершилась 1-ая Божественная Литургия.

В феврале 1993 митрополит Николай освятил Храм Всех Святых, год назад переданный из ведения Ядерного Центра приходу, отремонтированный и восстановленный; при Храме заработала воскресная школа и православные курсы для взрослых.

В 1992 и 1993 Патриарх Алексий II посещал Саров в деньки праздничка Серафима Саровского.

17 мая 1997 года на колокольне были установлены колокола, выполненные по расчетам одной из лабораторий ВНИИЭФ.

В 1998 Федеральным ядерным центром было принято решение о передаче строения Храма Иоанна Предтечи приходу. Летом 1999 такая передача свершилась.

В июле — августе 2003 г. в Сарове прошли торжества по случаю 100-летия канонизации Серафима Саровского, которым предшествовала значимая подготовка. 13 июля 2003 г. на колокольню установлен крест. 30 июля 2003 г. Патриархом Столичным и Всея Руси Алексием II был вновь освящен храм св. прп. Серафима Саровского. В эти же деньки Саров посетил Президент Рф В. В. Путин.

В 2005 году высказывалась возможность восстановления монастыря.

17 июля 2006 года Священным Синодом принято решение об открытии монастыря. 30 июля Святейший Патриарх Алексей II сделал чин Величавого освящения восстановленного храма во имя Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Восстановленный храм стал седьмым действующим храмом в Сарове.

27 июля 2009 года наместником назначен архимандрит Кирилл (Покровский), благочинный Варнавинского и Уренского округов. К этому времени в монастыре проживало семь монахов и три послушника.

7 сентября монастырю передано здание северного келейного корпуса, в каком в ближайшее время находилась Детская школа искусств. В этом здании планируется расположить духовно-просветительский центр, а несколько комнат выделено для детской студии «Родничок» при православном творческом объединении «МіР».

9 сентября 2009 г. Патриарх Столичный и всея Руси Кирилл посетил Далекую и Ближнюю пустыньки, Церковь Иоанна Предтечи, подземный Храм Антония и Феодосия Печерских, место захоронения преподобного Серафима Саровского и Храм Серафима Саровского. Патриарх Кирилл подарил Храму Серафима Саровского икону Спасателя с памятной надписью, а встречавшим его людям пораздавал иконы с изображением святого благоверного князя Александра Невского.

22 декабря архиепископ Жора провёл совещание на котором подвёл итоги за год по воссозданию церкви в честь святых Зосимы и Савватия: более одного года потребовалось на освобождение помещений и снос строения, построенного на месте храма, разработку проектной документации. В ночь на 23 декабря архиепископ Нижегородский и Арзамасский Жора сделал литургию в Саровском пещерном храме в честь святых Антония и Феодосия Печерских.

29 июня 2010 года архиепископом Жорой были освящены 5 икон для храма в честь Святого Духа, построенного на месте, где свершилась беседа преподобного Серафима Саровского с Николаем Мотовиловым о стяжании Святого Духа. На последующий денек архиепископ Жора сделал чин закладки храма в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

12 ноября архиепископ Жора сделал 1-ый молебен в строящейся церкви в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. К этому времени были построены стенки и свод храма. Освящение креста и купола состоялось 28 июля 2011 года, на последующий денек купол с крестом были установлены. Высота строящегося храма достигнула 47,5 метра. 26 мая 2012 года митрополит Жора сделал чин величавого освящения храма в честь Зосимы и Савватия.

С 17 июля 2012 года телетрансляции стали вестись с новейшей вышки, построенной на федеральные средства, а 18 июля начался демонтаж старенького телерадиопередающего оборудования с колокольни Свято-Успенского мужского монастыря.

21 декабря митрополит Жора на втором этаже храма сделал Величавое освящение придела в честь Преображения Господня.

1903 год – 1991 год – история перенесения мощей преп. Серафима Саровского

О Саровских торжествах открытия мощей преподобного Серафима Саровского оставлено много дневниковых и литературных записей очевидцев. Существует множество фотографий и даже небольшая кинохроника. И неудивительно, ведь в тех торжествах принимал участие сам Государь Император Николай II со своей семьей. Вот отрывок из книги И.В.Преображенского «Открытие святых мощей преп. Серафима, Саровского чудотворца (описание очевидца)»

Но недолго покоились мощи святого Серафима в Сарове. Прокатилась по все России революция, к власти пришли атеисты и стали закрывать церкви и изымать церковное имущество. Так в 1920 году в городе Темников Тамбовской губернии атеистами было совершенно кощунственное вскрытие мощей преп. Серафима, вывезенных из Сарова. Новые власти пытались скрыть мощи почитаемого на Руси святого (и даже уничтожить!), заметая следы своих перемещений. Но Господь все тайное делает явным.

И в 1991 году Русской Православной Церкви возвращают Казанский собор в Ленинграде, под сводами которого в годы советской власти находился музей религии и атеизма. И в бывших запасниках музея находят мощи. А также подробно составленный атеистами в 1920 г. акт вскрытия мощей преп. Серафима Саровского. И после долгой экспертизы было установлено, что мощи действительно являются останками святого Серафима Саровского.

Вновь обретенные мощи любимого в народе святого были торжественно перенесены в Александро-Невскую Лавру, а через месяц – В Москву в Богоявленский собор. Тогда же было принято и решение о постоянном месте пребывания останков святого – и местом этим стал недавно открывшейся Серафимо-Дивееский женский монастырь в Дивееве.

Дело в том, что в 1947 году город Саров, где некогда подвизался святой Серафим Саровский, стал военно-научным объектом и был закрыт. А в 15 км от него находилось село Дивеево, которое духовными нитями было связано с преподобным Серафимом не меньше, если не больше чем город Саров.

Вот таким чудесным образом сбылось пророчество святого. Мощи его были занесены в Троицкий собор Серафимо-Дивееского монастыря, и уже 1 августа 1991 года Патриарх Алексей II служил там молебен.

Что необходимо знать желающим поклониться святым мощам?

На данный момент слава Серафима-Дивеевского монастыря гремит на всю Россию, и даже за ее пределами. Так что пункт посещения Дивеева можно встретить не только в паломнических церковных поездках, но и в обычных туристических.

Как доехать до монастыря?

Если же вы предпочитаете посещать святые места самостоятельно, без суеты и спешки, вы можете совершено спокойно добраться до Дивеева на личном или общественном транспорте. Если вы живете за пределами Нижегородской области, скорее всего, вам, придется провести часть пути в поезде. Добираться следует до города Арзамаса, до станций Арзамас–1, или Арзамас-2. (станция зависит от направления железнодорожного пути – одно южное, другое восточное). В городе Арзамасе местным транспортом добирайтесь до автостанции и автобусом следуйте до станции Дивеева (60 км).

Где находятся мощи?

Мощи Серафима Саровского находятся в Троицком, главном соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. В левом пределе стоит рака с мощами, к которой почти все время стоит очередь. Время посещения – это время когда открыт храм. С 6 утра, как только начинаются первые богослужения в храме и до конца вечерней службы.

К мощам можно прикладываться во время церковной службы (останавливается очередь лишь на самые важные молитвы, после чего снова возобновляется). Между службами, когда в храме идет уборка, для желающих помолиться доступ к раке святого не прекращается. Тут же служатся молебны или читаются акафисты.

Стоять в очереди стоит благоговейно, и лучше использовать это время для внутренней молитвы. Просить в душе обо всем, о чем вы хотели попросить батюшку Серафима. Святой был при жизни очень любвеобильным старцем, он и после своей кончины слышит сердечные молитвы.

Чудеса исцеления по молитве Серафима Саровского происходили с самого обретения мощей, еще в 1903 году. О чем есть множество документированных свидетельств. Исцелялись люди и после повторного обретения мощей в 1991 году, происходят чудеса и поныне. В монастыре ведут записи, засвидетельствованные со слов самих исцеленных, или их родственников. Многие исцеленные или получившие помощь батюшки Серафима в других важных прошениях, часто приезжают повторно с благодарностью и укрепленной верой.

Татьяна Страхова

Следующая статья >

Игуменский корпус

Слева от колокольни расположен игуменский корпус. Место для игуменского корпуса было указано преподобным Серафимом по указаниям Пресвятой Девы.

По сути это административное здание, совмещенное с библиотекой. В нем также были расположены архиерейские и игуменские покои, кельи должностных лиц женского монастыря. Батюшка называл его «начальнический корпус».

Это довольно большое старинное двухэтажное здание в виде буквы «П». Два его крыла окружают внутренний двор. У построенного корпуса было 7 деревянных крылечек, 190 окон, и 48 печей. Была своя домовая церковь по имя Марии Магдалины. Такие вот масштабы!

Игуменский корпус интересен и в архитектурном отношении. Это замечательный дом в псевдорусском стиле. Особую выразительность фасаду придает необычное крыльцо. Оно вписано в двухэтажный эркер (выступающую часть здания), который завершается кокетливыми «кокошниками».

При советской власти корпус был разорен. В недавнее время проведены большие реставрационные работы.

Сегодня корпус выглядит очень домашним и уютным. Украшен в лучших традициях русских деревянных построек.

Двухэтажное здание голубого цвета чрезвычайно нарядно. По наличникам – белое резное деревянное кружево. Очень выразительны белые переплеты окон. Отреставрированный эркер выглядит просто как в сказке.

Храм также восстановлен и заново освящен. Но посторонних на службы не допускают.

Интересную историю церкви во имя святой равноапостольной Марии Магдалины мы позже тоже расскажем.

Святыни

До разорения монастыря в Советские годы обитель имела намного больше святынь, чем в настоящее время. Одной из самых важных была чудотворная икона Божией Матери «Корсунская». После закрытия монастыря икона бесследно исчезла. Возможно, ее перепродали или просто пустили на хозяйственные нужды.

До революции сотни людей стекались сюда за исцелением к этой чудотворной святыне. Монахи берегли и чтили эту икону. Сейчас же в монастыре имеется только современный список с нее.

Другие современные святыни монастыря:

- ковчег с частицами мощей разных святых;

- икона св. митрополита Алексия с частицей мощей;

- чудотворный образ Смоленской Божией Матери;

- икона пр. Сергия Радонежского с частицей мощей.

Чудотворная икона Божией Матери «Корсунская»

Древний список с этой иконы хранился в монастыре вплоть до Октябрьского переворота. На нем была надпись, сделанная на двух языках (греческом и славянском): «Образ написан в лето 6501 Симеоном монахом».

Надо отметить, что год указан от сотворения мира, это значит, что икона была написана в 903 году от Рождества Христова. Тип изображения ее — Елеуса, что значит «умиление». Богомладенец изображен прижавшимся щекой к щеке Своей Пречистой Матери. Подлинник иконы написан по преданию святым евангелистом Лукой.

Список с иконы хранился в монастыре очень трепетно почти с самого открытия обители. Образ пережил три пожара и смог уцелеть. От иконы были засвидетельствованы многие случаи чудесного исцеления больных, даже самых тяжелых.

После открытия монастыря был написан современный список с этой иконы и поставлен в иконостас Благовещенского собора. Образ очень умилительный и красивый.

Ковчег с мощами

Эта святыня содержит в себе также частицы Животворящего Креста Господня и покрова Пресвятой Богородицы.

В ковчеге хранятся святые мощи:

- апостола Андрея Первозванного;

- Иоанна Крестителя;

- праведного Лазаря;

- апостола Иакова, брата Господня;

- Марии Магдалины;

- апостола Фортуната.

Ковчег находится в Благовещенском соборе.

Икона святого Алексия

Хранится эта святыня в Алексеевском храме. На иконе изображен восстановитель обители — святой митрополит Алексий. Также образ содержит частичку его мощей. Время написания его — примерно начало 16-го века. Икона считается чудотворной.

Икона преподобного Сергия

Этот образ находится в храме святого Сергия Радонежского. Он был освящен в 2011 году. В икону встроена частица мощей преподобного. Многие паломники, прикладываясь к этому образу, получают исцеление и исполнение просимого. Написана икона в стиле древнего строгого письма. Святой изображен во весь рост с перстами, сложенными для благословения.

Икона Смоленской Божией Матери

В монастыре с давних пор находится чудотворный образ Смоленской Божией Матери. Эта древняя икона написана в стиле Одигитрии, что означает «Путеводительница». В правой руке Богомладенец держит свиток со словами из Писания. День празднования этого чудотворного образа — 10 августа. Многие получают от этой иконы исцеления от болезней.

Монастырское кладбище

С южной стороны церковного двора располагалось старинное кладбище. На нём хоронили монахов и богатых горожан. В 1772 году запретили хоронить у приходских церквей, и кладбище Акатова монастыря стало быстро разрастаться. В «Синоднике» летописцы Елисеевы ведут некрологию похороненных с 1770го по 1800 гг. На кладбище Акатова монастыря в 1773 году был похоронен губернатор Воронежского края . Сохранилась надпись на памятнике: «1773 года февраля 25 дня в сей день представися раб Божий генерал-поручик и кавалер и Воронежской губернии Губернатор г-н Алексей Михайлович Маслов, а сего ж 28 февраля погребение ему было с большою церемониею Преосвященным епископом Тихоном с архимандритом Самсонием и со всеми приходскими священниками, а погребен в Алексеевском Акатовском монастыре, гроб был обит малиновым плисом, накрыт кофейной парчею». Большой почёт был оказан погребению семинарского педагога отца Палладия: «1784 года мая 6 дня представися раб Божий учитель иеромонах о. Палладий и погребен в Алексеевском монастыре о. игуменом Самуилом. В провождении тела была церемония: по всем церквам был по мертвому благовест, а как тело несли, то и звон был, провожали сперва студенты малого росту по 2 человека в ряд с развязанными волосами, потом среднего росту, а за ними и больших по два в ряд, потом все учителя: а потом священники, а потом игумен Самуил; гроб и крышка накрыты кофейною парчею». Вообще архимандриты Сампсоний, Гервасий и игумен Самуил часто присутствовали на похоронах знати, в том числе и при захоронении на других кладбищах.

Кладбище использовали и в XIX веке и в начале XX века. В частности там были погребены бывший губернский предводитель Н. И. Тулинов (1810—1854), секретарь земской управы И. М. Лабзин (1830—1895), учёный М. С. Цвет (1872—1919).

В начале 1990-х годов, взамен снесённого в Советское время кладбища, был создан символический некрополь.

Правило Серафима Саровского

Преподобный Серафим Саровский оставил нам следующее молитвенное правило: «Восставши от сна, всякий христианин, став перед св. иконами, пусть прочитает молитву Господню «Отче наш» трижды, в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородице «Богородице Дево, радуйся» также трижды и, наконец, Символ Веры единожды. Совершив это правило, пусть занимается каждый своим делом, на которое поставлен или призван.

Во время же работы дома или в пути куда-нибудь, пусть тихо читает: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (ую)», а, если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только: «Господи помилуй», и продолжает до обеда. Перед самым же обедом пусть совершает вышеуказанное утреннее правило. После обеда, исполняя свое дело, пусть читает тихо: «Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (ую)», и это пусть продолжает до самого сна.

Отходя ко сну, всякий христианин пусть снова прочитает вышеуказанное утреннее правило; после того пусть засыпает, оградив себя крестным знамением». Тем, кому по разным обстоятельствам невозможно выполнять и этого малого правила, преп. Серафим советовал читать его во всяком положении: и во время занятий, и на ходьбе, и даже в постели, представляя основанием для того слова Писания: «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В чем помогает Серафим СаровскийВеликий, утешитесь и врачеватель, преподобный Серафим Саровский – скорый помощник, всем притекающим к его помощи.

Перед иконами святого молятся: — об исцелении от зависти — о ненавидящих и обидящих нас — при охлаждении любви к ближним — о покровительстве семейного очага, о добрых отношениях в семье — о душевных невзгодах (унынии, апатии)

И в любых других трудных ситуациях, когда сердце подсказывает, что без помощи святого заступника нам будет трудно справиться самостоятельно. Молитва о даровании любви, читается за себя, за близких и за враговПреподобне отче Серафиме, любовию Божественной исполненный, любви Божественной непрестанный служителю, любимиче Матери Божественной Любви, услыши мя, малолюбящего и многоогорчающего тебя. Даждь и мне быти ныне усердным служителем Богоугодной Любви. Той убо любви, яже долготерпит, не завидует, не превозносится, милосердствует, не гордится, не безчинствует, не ищет своих си, не радуется о неправде, радуется же о другом умоли Любовь изначальную, да послужив любовию Ей на земли, твоим ходатайством, молитвами Богородицы и всех святых достигну Царства любви и славы, и света, и припаду к стопам Владыки моего, давшего нам заповедь об истинной любви.

Отче любящий, не отрини мольбы сердца, любящего тя, и о прощении моих грехов любящего Бога умоли. Помози нам нести тяготы друг друга, не делать другим, чего себе не хотим, вся любит, в истине; вся любит, всему веру емлет, вся терпит, яже николиже отпадает! Сия любве служителем быти мне и всем моим присным, и знаемым, и любовию покрывать, и с сердечной песнию любви окончив земную жизнь, начать с нею же радостно вечную жизнь в стране истинной любви. Помолись за нас, отче, нами любимый отче, любящий нас! Аминь. Краткая молитва о помощи и заступлении, с указанием имени молящегосяО преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

Мультфильм о Серафиме СаровскомВ последние выходные августа 2015 года состоится премьера мультфильма, рассказывающего детям о святом Серафиме Саровском. Сюжет мультфильма посвящен истории девочки Серафимы, осиротевшей в Великую Отечественную войну. На ее долю выпадает много испытаний — она дочь репрессированного священника, от нее требуют отказаться от веры. Но однажды героиня попадает в старинный храм. С этого момента ее жизнь сильно меняется. Она совершает необыкновенное путешествие в чудесный мир и знакомится со своим небесным покровителем святым Серафимом Саровским.

70 минутный мультфильм «Необыкновенные приключения Серафимы» был создан студией «КиноАтис» по инициативе и при финансовой поддержке Министерства культуры России, а также Фонда преподобного Серафима Саровского.

Святая канавка

Еще одной святыней Дивеево является Канавка Пресвятой Богородицы. Известно, что создание этого сооружения было завещано Серафиму Саровскому, святой Богородицей в начале XIX века.

По наставлению Божьей Матери канавку, то есть ров глубиной до 2 метров, должны были копать только сестры, жившие в монастыре. Местные жители и священники могли только убирать землю и помогать подносить орудия труда. В некоторые праздничные дни по этой канавке совершался крестный ход. В советское время ров был засыпан по приказу правительства. Молебны на его территории запрещались. Со времени начала восстановления монастыря стали вестись переговоры и о возрождении Святой Канавки Пресвятой Богородицы.

В начале двухтысячных годов были предприняты работы по нахождению действительного места ее расположения и реставрации этой святыни. В нескольких местах возле канавки были установлены поклонные кресты. Одной из многочисленных святынь монастыря является также икона Умиление Божьей Матери, которая до привезения на территорию монастыря после смерти преподобного Серафима Саровского, находилась в Саровской пустыни. Перед ней молился сам святой старец. Перед этим же образом он и скончался. По его завещанию икона была перенесена в Дивеевскую обитель и помещена в домовом храме. В Троицком соборе монастыря находится чудотворный список с этой иконы.

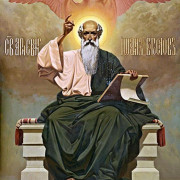

Значение икон Серафима Саровского

- Преподобный изображен в рост, облачен в мантию, епитрахиль и поручи, голова открыта, окружена нимбом. В левом верхнем углу иконы изображена Богоматерь на облаках. Внизу видны стены Саровского монастыря. Правая рука святого прижата к груди, в левой – кожаные четки-лествицы. Иногда на полях иконы пишут житийные сцены. Именно такой образ пожертвовал покойный Нижегородский митрополит Николай в открытую в 1989 году Казанскую деревянную церковь в селе Дивеево. Икона эта находится в Троицком соборе в левом пределе. Одна изпочитаемых святыней, так как в ней находится полумантия преподобного Серафима Саровского.

- Другой тип икон более редок. На нем Серафим Саровский также изображен в рост, но на голове камилавка с крестом, и правой рукой он благословляет. Два таких образа так же находятся в Дивеевской обители в Троицком и Преображенском соборах.

- Третья разновидность икон представляет по поясное изображение святого в мантии, епитрахили и поручах.

Прообразом всех типов икон служили прижизненные портреты Серафима Саровского. Самым лучшим из них является работа художника Серебрякова, выполненная за 5 лет до кончины Батюшки Серафима. Старец изображен в мантии, епитрахили и поручах, правая рука его возложена на сердце. Бледность лица подчеркивает его подвижническую жизнь, а глаза голубые и очень добрые. Волосы на голове и бороде седые и густые, но не очень длинные.

Но портрет святого писал при его жизни и другой художник – Дмитрий Ефставьев, воспитанник Академии Художеств. На этом портрете Батюшка Серафим одет в мантию и епитрахиль, но поручи скрыты рукавами рясы, в правой руке деревянные четки. Глаза голубые, на открытой голове волосы светло русые, с проседью. Это объясняется тем, что портрет писался, когда иноку Серафиму было примерно 50 лет, и он еще не был так стар. Подлинник этого портрета был утерян во второй половине XIX, но снимок с него сделать успели. И фотография портрета была иллюстрацией в первом жизнеописании преподобного Серафима, вышедшего в 1863 году.

До революции в Дивеевском монастыре находился еще один очень интересный портрет батюшки Серафима. На нем, старец был изображен в мантии и камилавке, в правой руке посох. Но особенным был взгляд лика святого – он как бы охватывал пророческим взором всю Россию. У этого портрета долгая история путешествий.

В начале XX века В Дивеевский монастырь приехал духовный писатель Сергей Нилус и ему довелось записать рассказ супруги покойного Николая Николаевича Мотовилова – Е. И. Мотовиловой.

После смерти Елены Ивановны, с 1910 года портрет Батюшки хранился у игуменьи до самого разгона монастыря в 1927 году. Потом он был перевезен в Киев, а в 1943 году попал в Берлин. Позже следы чудесного портрета обнаружились в Северной Америке, в Ново-Дивеевском женском монастыре.

Помимо икон и знаменитых прижизненных портретов батюшки Серафима, существовало множество картин и житийных образов, писанных как художниками, так и простыми крестьянами. На столько почитали в народе Святого Старца Серафима.

Так крестьянин Ефим Васильев через 11 лет после кончины преподобного написал картину, где батюшка Серафим кормил медведя. В 40–х годах XIX века появилась картина, трогающая до слез. Согбенный батюшка Серафим идет по Саровскому лесу опираясь на посох с котомкой за плечами.

В 1849 году рисовальщик Борель, создал литографию, изображающую кончину старца. Подвижник упал на колени перед иконой Божией Матери «Умиление» со сложенными на груди руками.

Знаменита в народе и картина «Моление на камне». Одна из них нарисована священником Леонидом Михайловичем Чичаговым (будущим Владыкой Серафимом), написавшим летопись Серафимо-Дивеевского монастыря». Ныне эта картина находится в одном из московских храмов.

До сих пор история иконографии преподобного Серафима Саровского не закончена. XX век породил новую волну картин и образов, создаваемых художниками и иконописцами во всем мире. Трогательная всенародная любовь к святому преподобному Серафиму Саровскому и его духовный подвиг вдохновляет сердца людей.

История основания Дивеевского монастыря

В 1758 году поклониться святыням Киево-Печерской Лавры приехала из Рязани молодая вдова Агафья Семеновна Мельгунова. В Флоровском женском монастыре она приняла монашеский постриг с именем Александра. Однажды после ночной службы в Киево-Печерской Лавре в сонном видении ей явилась Пресвятая Богородица. Она повелела монахине странствовать по обителям русской земле. В одной из них будет указано особое место, которое избрала Себе Богородица. В 1760 году по пути в Саровскую пустынь Александра остановилась в селе Дивеево (современная Нижегородская область). Снова явилась ей Божия Матерь, которая сообщила, что здесь будет Дивеевский монастырь — Четвертый Ее Удел, место особого покровительства.

Вид на Дивеевский монастырь

Монахиня Александра на собственные средства построила в Дивеево Казанский храм с двумя приделами: один в честь святителя Николая Чудотворца, второй — в честь первомученика Стефана. В 1788 году местная помещица Жданова пожертвовала часть своей усадебной земли, находящейся в непосредственной близости к Казанскому храму. Здесь построили дом для четырех послушниц Казанской женской общины, образованной при Александре. Саровские старцы Пахомий и Исаия духовно окормляли насельниц. В 1789 году попечение над Казанской общиной было возложено на иеродиакона Серафима (будущего святого Серафима Саровского).

Житие преподобного Серафима Саровского

Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, до пострига носивший имя Прохор, появился на свет 19 июля 1759 года, в благочестивой купеческой семье из города Курска. Уже с детства его жизнь была отмечена знамениями милости Божией

Еще в детстве он по неосторожности упал с колокольни храма, но остался невредим. Затем, будучи отроком, он тяжело заболел, однако Богородица в видении обещала его матери, что он будет исцелен, и когда его приложили к Курской иконе Божией Матери Знамения, он быстро поправился

Мать благословляет Прохора в монастырь

В семнадцать лет юноша окончательно решил оставить мир, и мать благословила его простым медным крестом, с которым он не расставался до конца жизни. Два года он подвизался в Саровской Успенской пустыни, известной строгостью выполнения иноческого устава, и затем 18 августа 1786 года принял постриг с именем Серафим, что значит «пламенный». Почти сразу он был возведен в сан иеродиакона, а затем и иеромонаха.

После этого преподобный взял на себя подвиг пустынножительства, срубив себе келью на реке Саровке. Испытывая искушения от диавола, святой Серафим усугубил свой подвиг и тысячу дней и ночей с воздетыми руками молился на камне: «Боже, милостив буди мне, грешному». Тогда диавол, бессильный духовно низложить подвижника, надоумил разбойников напасть на него и нанести ему топором смертельные раны. Но и после этого он был исцелен Божией Матерью, а пойманных разбойников беззлобно простил.

По выздоровлении преподобный взял на себя подвиг безмолвия на три года. За свои подвиги преподобный сподобился даров прозорливости и чудотворения, и после длительного затвора стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением. Свои наставления преподобный сопровождал исцелениями, пророчествами и чудесами. Главный же дар, который он получил за свою безграничную любовь к Богу — это всеобъемлющая любовь к ближним. «Христос воскресе, радость моя!» — с этими словами богоносный старец встречал каждого, кто к нему приходил.

Художник Павел Рыженко

Свои простые слова назидания преподобный Серафим основывал на Священном Писании и творениях святых отцов. Особо чтил Серафим Саровский святых поборников и ревнителей православия, и каждого приходящего он призывал хранить непоколебимую веру в Бога. Многих раскольников преподобный с любовью убедил оставить свои заблуждения. В 1833 году преподобный Серафим Саровский с миром отошел ко Господу и был найден уже бездыханным в коленопреклоненной молитве перед иконой Богоматери «Умиление», перед которой молился всю свою жизнь. Но и после смерти на могилке преподобного совершалось множество чудес, которые были заботливо собраны их свидетелями, и в 1903 году преподобный был причислен к лику святых.

Фото: tatmitropolia.ru

Знание того, что любые испытания приходят к нам от Бога, неустанный подвиг и необъяснимая, всеобъемлющая любовь к каждому человеку сделали преподобного великим подвижником, чье имя просияло на всю страну. Сегодня к мощам святого по-прежнему нескончаемым потоком стекаются верующие люди, которые по молитвам преподобного получают помощь от Бога.

1 августа по новому стилю Православная Церковь празднует обретение нетленных мощей преподобного Серафима Саровского, которое произошло в 1903 году, спустя 70 лет после его смерти. 15 января мы отмечаем преставление преподобного Серафима Саровского. В этот же день, в 1991 году — уже после советской эпохи — чудесным образом вновь были обретены мощи преподобного Серафима Саровского. В эти дни в храмах и монастырях по всей России совершается праздничная служба, а мужчины, носящие имя преподобного, отмечают свои именины.

Фото: tatmitropolia.ru

Святой источник Серафима Саровского

В разных уголках России расположены святые источники Серафима Саровского, которые славятся своими целебными и чудотворными свойствами. По легенде омовение в святых водах помогает людям с телесными и душевными недугами. К родникам приезжают и те верующие, кто хочет лично обратиться к преподобному старцу за помощью в мирских делах или попросить его помолиться за них перед Господом.

Житие преподобного Серафима Саровского

Серафим Саровский был великим подвижником православной церкви. После рождения в 1754 году в городе Курске мальчика крестили под именем Прохор. С юности будущий инок любил погрузиться в чтение святого Евангелия, изучать жития святых или молиться в одиночестве.

Достигнув 24 лет, юноша попросил мать благословить его, так как собирался поступить в монастырь. Сердечно попрощавшись с семьей, отправился в Саров, где стал послушником. Вскоре молодой человек принял постриг и получил новое имя – Серафим. Позже, в Саровском монастыре его назначили служить в сане иеродиакона.

За особое смирение Господь Иисус Христос даровал Серафиму благодатные видения – во время церковных служб ему являлись Ангелы и сам Господь вместе со свитой Небесных Бесплотных Сил. Не раз являлась подвижнику и Царица Небесная, спасая ему жизнь и исцеляя от болезней.

Пятнадцать лет избранник Господа провел в самом трудном монашеском подвиге – пустынножительстве. В небольшой келье, устроенной среди глухого леса и болот, он отрекся от житейских помыслов и принял обет молчальничества.

Вся жизнь преподобного старца Серафима была исполнена смирением, молитвами и служением Господу. Он обращался к людям со словами «радость моя», был бесконечно добр к окружающим, а его слово имело огромную силу.

Молитвы старца способны были творить чудеса, помогая исцелиться смертельно больным.