История вакцинации: как россия победила оспу

Содержание:

- Оспа и терроризм

- Профилактика и карантин

- Профилактика

- История вакцинации от оспы

- Оспа в России

- Эмпирические знания

- КОМИТЕТ ЛИГИ НАЦИЙ ВО МРАКЕ

- Патологоанатомические изменения

- Вирус натуральной оспы как биологическое оружие

- Какие прививки могут вызвать боль в руке

- Диагностика

- ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСПОЙ В ПРИВИТОМ ЕГИПТЕ

- Виды оспы

Оспа и терроризм

Насколько известно, вирус оспы никогда не применяли в террористических целях, и вероятность подобной атаки чрезвычайно мала. Но болезнь может быть распространена путем внедрения лиц, больных черной оспой на начальной стадии и являющихся носителями вируса. Вирус может быть также распространен при помощи вещей больных.

Теоретически распространение вируса возможно при помощи боевых средств, например, ракет. Однако на сегодня нет данных о применении подобных методов на практике. Тем не менее в мире возрастает обеспокоенность возможным использованием неконвенционального оружия вообще и биологического в частности, поэтому многие страны принимают экстренные меры по подготовке к биологической войне.

Например, Израиль готовится ко всем возможным вариантам распространения вируса. Это первое государство, осуществляющее вакцинацию от черной оспы медицинских работников, полицейских, пожарных и сотрудников других служб. В некоторых странах Западной Европы также проводят аналогичную подготовку, которая на данном этапе заключается в обеспечении достаточных запасов вакцины. В рамках всеобщей международной подготовки к биологической войне ВОЗ распределяет запасы вакцины по разным странам.

Профилактика и карантин

Для профилактики заболевания используют общепринятые правила: вовремя проводят все ветеринарно-санитарные мероприятия, все поступающие в хозяйство животные должны проходить карантин в течение месяца, пресечение контактов животных из разных групп и хозяйств. Контроль качества кормов. Люди привитые вирусом осповакцины не допускаются к работе с животными в течение двух недель с момента вакцинации. В неблагополучных комплексах вводится обязательная вакцинация поголовья.

На птицефермах проводят дезинфекцию после каждой партии животных с использованием раствора едкого натра. Вся новая птица карантинируется месяц изолированно от других групп птицы.

При возникновении очага оспы на хозяйство накладывают карантин. Больные животные изолируются и лечатся. Здоровые животные вакцинируются. Все животноводческие помещения дезинфицируются. Трупы павших животных уничтожают. Молоко используется только после пастеризации внутри хозяйства.

В неблагополучных районах, где ликвидирована оспа, на протяжении трех лет проводят иммунизацию всего поголовья.

Карантин снимают спустя 20 суток (на свинокомплексах — спустя 2 недели) с момента последнего падежа или убоя зараженных животных. Перед этим проводится заключительная дезинфекция. Так же проводится проверка всего поголовья ветеринарным специалистом.

На птицефабриках всех заболевших птиц подвергают убою. Мясо используют только после тщательной проварки. Вывоз и ввоз птицы на территорию птицефабрики запрещается. Яйца используются только в пищу. Здоровое поголовье вакцинируют на территории птицефабрик и в близлежащем частном секторе.

Карантин с птицефабрик снимают спустя 2 месяца с последнего случая гибели или убоя зараженной птицы. Вывоз птицы из хозяйства разрешен только через полгода с момента снятия карантина.

В продолжении статьи можно прочитать и клинических признаках оспы у различных видов животных и диагностике.

Профилактика

При обнаружении больного оспой он немедленно должен быть изолирован. О случае заболевания экстренно сообщается в вышестоящие органы здравоохранения, до министра здравоохранения включительно. Изоляция больного продолжается до полного отпадения корок, но не меньше 40 дней со дня заболевания. Лица, бывшие в общении с больным оспой, немедленно подвергаются вакцинации, включая и новорожденных с двухнедельного возраста. Наблюдение за контактировавшими с больным продолжается в течение 14 дней с момента изоляции зараженного и проведения заключительной дезинфекции. Заключительная дезинфекция после изоляции больного производится в помещении, в котором находился больной до госпитализации, и в помещениях, которые зараженный посещал в последние 2 дня до заболевания и с момента заболевания.

История вакцинации от оспы

Одновременно с пандемиями оспы среди людей, наблюдались и повальные заболевания коров оспой, причем эта болезнь протекала благоприятно, локализуясь на вымени и на сосках. Коровья оспа передавалась людям, причем чаще всего, конечно, дояркам. Доярки, переболевшие такой легкой формой оспы, уже не заболевали натуральной оспой и являлись застрахованными от нее

Английский врач Дженнер обратил внимание на этот факт и в 1796 году произвел первый публичный опыт предохранительной прививки от оспы ребенку 8 лет. Через 1½ месяца после прививки он привил этому же мальчику натуральную человеческую оспу

Заболевания не последовало!

Способ Дженнера был принят с большим энтузиазмом. Вслед за этим открытием и его воплощением в жизнь эпидемии оспы совершенно изменили свой характер, дав снижение как в количественном, так и в качественном отношениях.

В 20-х годах XIX века начали отмечать наличие у привитых заболеваний, правда, протекавших доброкачественно. Отсюда вытекала необходимость ревакцинации.

Дженнер и его ближайшие сотрудники пользовались гуманизированной лимфой, иными словами — делали прививки содержимого оспенного пузырька от одного ребенка другому. Это приводило в ряде случаев к нежелательным результатам вроде приобретения какой-либо болезни — столбняка, рожи, сепсиса, сифилиса и пр. С 1886 года начали применять в качестве оспенного детрита вакцину, добытую путем искусственного заражения телят коровьей оспой. Эту вакцину консервировали при помощи глицерина, проверяли на наличие гноеродных микробов, титровали. Таким образом в 20 веке медицина имела возможность пользоваться полноценным высокоактивным стандартизированным и бактериологически проверенным детритом.

Храниться детрит должен был не более 4 месяцев, без доступа света при температуре не выше +2 — + 6°С. При пересылке детрита в летнее время необходимо было пользоваться теплонепроницаемыми установками (термосы и т. п.). В значительных размерах в настоящее время готовится сухая теплоустойчивая вакцина, высушиваемая в вакууме, срок годности ее — 1-1½ года даже при случайных условиях хранения и транспортировки. Теплоустойчивость обычной вакцины повышается также путем добавления яичного белка.

Помимо доброкачественности и вирулентности вакцины, обращается внимание и на количество надрезов, так как чем больше делается надрезов, чем больше образуется типичных пустул на месте прививок от оспы, тем продолжительнее и напряженнее оказывается иммунитет после вакцинации. Первоначальную прививку от оспы следует делать в течение первого года жизни, лучше всего от 5-10 месяцев

Иммунитет, сообщенный удачной прививкой и наступающий с 7-9-го дня ее проведения, абсолютен, как правило, с 12-го дня в течение 5 лет, после чего начинает слабеть, что и вынуждает к повторению прививок от оспы. В СССР вакцинация производилась в обязательном порядке

Первоначальную прививку от оспы следует делать в течение первого года жизни, лучше всего от 5-10 месяцев. Иммунитет, сообщенный удачной прививкой и наступающий с 7-9-го дня ее проведения, абсолютен, как правило, с 12-го дня в течение 5 лет, после чего начинает слабеть, что и вынуждает к повторению прививок от оспы. В СССР вакцинация производилась в обязательном порядке.

Оспа в России

Письменных упоминаний об этом заболевании в нашей стране до середины XVII века не встречается. Однако это не значит, что его не было. Об этом свидетельствует с десяток названий старинных дворянских родов, таких как Рябовы, Рябцевы или Щедрины.

К середине XVIII века оспа уже проникла во все российские регионы, вплоть до Камчатки. Болезнь затронула все слои российского общества, не щадя никого. В частности, в 1730 году от заражения оспой скончался 14-летний император Петр Второй. Переболел ею и Петр Третий, который вплоть до своей трагической кончины страдал от сознания своего уродства, являющегося следствием оспы.

Эмпирические знания

Рисунок 3. Чумной доктор.

Теория, на каких бы неправильных основаниях она ни стояла, не только призвана объяснить явление, но и указать, как с ним бороться. Для оздоровления вдыхаемого воздуха средневековые врачи начали использовать специальные защитные одежды и маски с характерными клювами, набитыми лекарственными травами. Это одеяние и сформировало облик чумного доктора, знакомый каждому, кто сталкивался с описанием средневековой Европы в фильмах или книгах (рис. 3).

Ну и наконец, теория миазмов предлагала еще один способ борьбы с болезнью — карантин. Место, где отмечали начало заболевания, изолировалось от окружающих территорий. Никто не мог его покинуть, пока болезнь не заканчивалась. Именно из-за чумного карантина в Вероне гонец не смог своевременно доставить письмо Джульетты Ромео, в результате чего несчастный юноша уверился в гибели возлюбленной и принял яд.

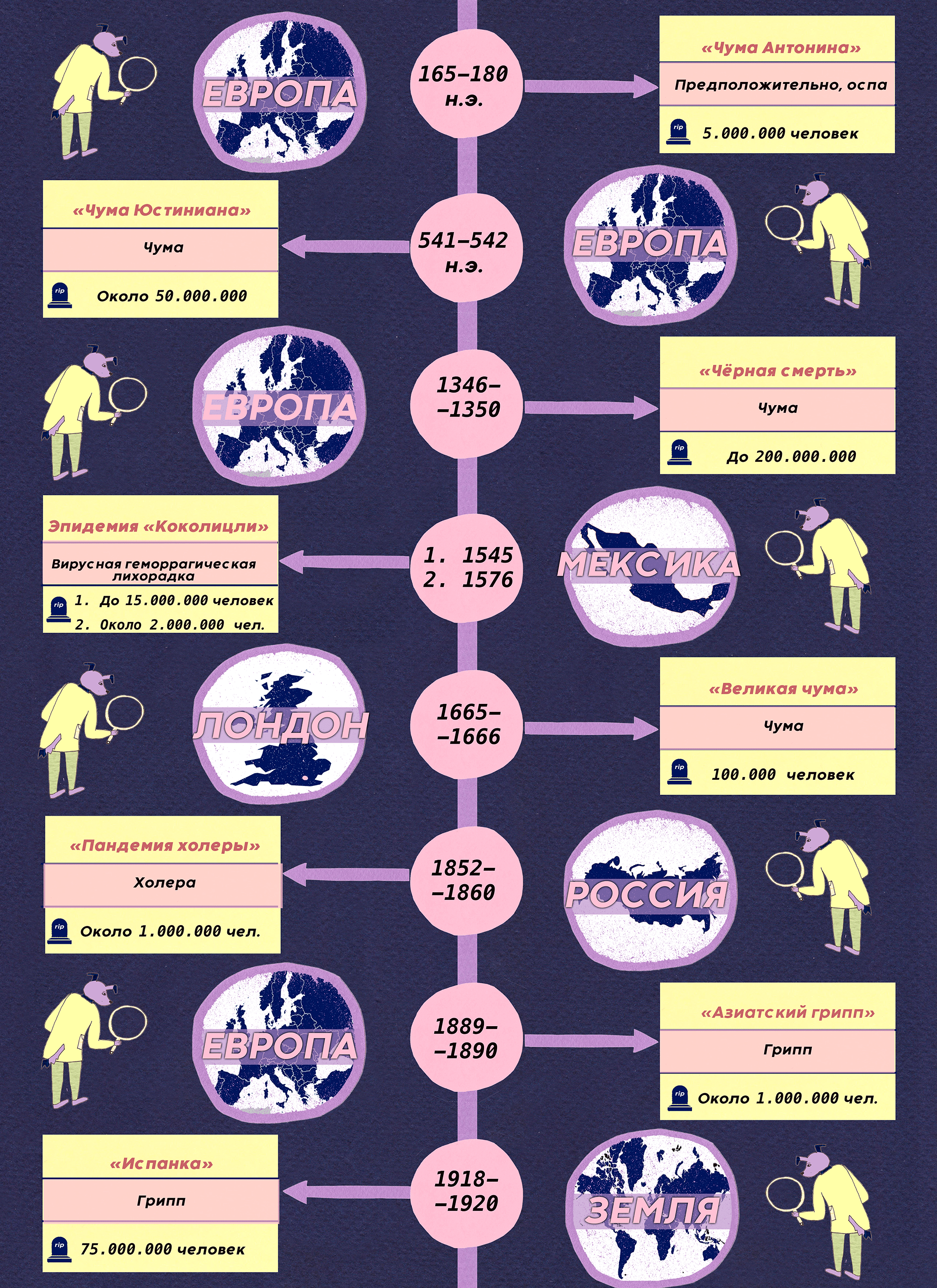

Очевидно, что инфекционные заболевания и связанные с ними эпидемии были причиной очень сильного страха и служили важной направляющей силой развития общества (рис. 4)

Как усилия образованных людей, так и народная мысль были направлены на поиск защиты от инфекций, уносивших столько жизней и так непредсказуемо влиявших как на отдельные судьбы, так и на целые государства.

Рисунок 4. Самые опустошительные эпидемии прошлого.

КОМИТЕТ ЛИГИ НАЦИЙ ВО МРАКЕ

Ежемесячный эпидемиологический отчет (RE 132) от 15 ноября 1929 года этой когда-то великой

организации обнаружил ее пристрастность и невежество в вопросах здравоохранения:

Поэтому, если принять эти выводы с учетом отдельных специфических моментов,

очевидно, что повторная вакцинация должна проводиться не реже одного раза в три или четыре года или

даже чаще.

На стр. 288 своей книги «Прививочная проблема» Джозеф Свон комментирует это

заявление:

Все эти требования регулярной повторной вакцинации сводятся к абсурду одним

простым вопросом: почему в Англии, где за последние 25 лет от обязательной вакцинации новорожденных

отказалась примерно половина родителей, а от повторной вакцинации — почти все, самые низкие в

истории показатели смертности от оспы?

После того как было обнаружено, что вакцинация приносит существенный доход врачам и

производителям сыворотки, были изобретены и введены в обязательном порядке сыворотки и против

других заболеваний. Это привело к такому же как и с оспой росту финансового благополучия и падению

темпов снижения заболеваемости. Одним из значимых примеров такого явления является дифтерия.

Приведенная ниже таблица является свидетельством, что заболеваемость болезнями, от

которых не прививали, снижалась гораздо быстрее в сравнении с заболеваемостью болезнями, от которых

прививали (отчет составлен до изобретения сывороток от этих заболеваний).

СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ, ОТ КОТОРЫХ НЕ ПРИВИВАЛИ (Англия и Уэльс)

Смертность на 1 млн детей (в возрасте от 0 до 15 лет)

| Двадцатилетние периоды | Корь | Скарлатина | Коклюш | Дифтерия |

| 1861—1880 | 1062 | 1973 | 1344 | 932 |

| 1881—1900 | 1149 | 585 | 1104 | 838 |

| 1900—1920 | 877 | 197 | 684 | 504 |

| 1921—1940 | 297 | 50 | 294 | 293 |

| 1941—1948 | 62 | 69 | 121 | 105 |

Отсюда видно, что за этот период заболеваемость корью снизилась на 94,1%, скарлатиной — на 99,7%,

коклюшем — на 91%, а дифтерией, которая должна была быть полностью побеждена

сывороткой, всего лишь на 88,8%. Если бы не прививки, снижение заболеваемости дифтерией было бы на

том же уровне, что и по другим заболеваниям, или даже шло быстрее, учитывая малую ее

распространенность.

Нужно отметить, что в 1861 году дифтерия была наименее смертоносным среди детских заболеваний.

Но согласно этому отчету Министерства здравоохранения, к 1948 году она заняла второе место в

перечне болезней–убийц детей с показателем 105 смертей на миллион. На первом месте был

коклюш с показателем 121.

В другом отчете Министерства здравоохранения Великобритании приводятся сведения о смертности от

дифтерии среди 4 000 000 детей, не прошедших иммунизацию. За пятилетний период (с 1945 по

1949 годы) смертность от дифтерии упала с 551 до 63. Что же стало причиной феноменального снижения

на 87% всего за пять лет, при том что статистика по иммунизированным детям показывает всего

лишь 88% за 87-летний период иммунизации? Производители сывороток не могут приписать этот успех

себе, так как эти дети вакцинацию не проходили.

Министерство здравоохранения приписало быстрое падение заболеваемости другими болезнями

улучшению санитарной обстановки, питания, жилищных условий, образованию и другим социальным

факторам. В то же время заболеваемость дифтерией и оспой снизилась якобы благодаря профилактическим

мерам. Если бы вакцинация и

иммунизация действительно

защищали от дифтерии и оспы, они исчезали хотя бы с той же скоростью, что и другие болезни.

Патологоанатомические изменения

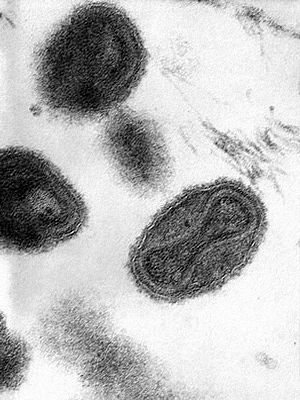

Фото вируса оспы

Фото вируса оспы

Изменения кожи

На коже трупов, скончавшихся от оспы, имеется сыпь в различной степени созревания. Макроскопически в начальном периоде при папулезном характере сыпи обнаруживаются воспалительные явления в сосочковом и подсосочковом слоях кожи и набухание эпидермиса, а затем при развитии макроскопически видимого пузырька отмечается пропотевание серозного экссудата в толщу эпителия, образование в эпидермисе щелей; вследствие значительной воспалительной экссудации в них часть перегородок между ними прорывается (ячеистое строение развившихся оспин). На крае омертвевшего оспенного очага происходит сильное разращение эпителиальных клеток, окружающих центральный некротический очаг в форме валика и ведущих к образованию центрального вдавления (оспенный пупок). В дальнейшем происходит нагноение и разрушение пораженного участка кожи и затем постепенное заживление с образованием рубца вследствие соединительнотканного разращения разрушенного кориума или без образования рубца в форме временной пигментации (при нагноении только эпидермиса).

Изменения слизистых оболочек

Высыпания наблюдаются и на слизистых оболочках рта, полости глотки, пищевода, влагалища, толстой кишки. При высыпании на слизистых, вследствие отсутствия плотного пласта эпителия, содержимое пузырьков быстро прорывается на поверхность с образованием язв. Образование обширных язв и некрозов может быть обусловлено присоединением добавочной сторонней инфекции.

Изменения в паренхиматозных органах

Селезенка представляется значительно увеличенной за счет полнокровия и гиперплазии клеток пульпы. Со стороны паренхиматозных органов (сердце, печень, почки) отмечаются дегенеративные явления. Поражение яичек носит картину острого некротического орхита с временным отеком стромы и распадом эпителия канальцев. В костном мозге, преимущественно в эпифизах, обнаруживаются участки серозно-фибринозного пропитывания с некротизацией форменных элементов.

Изменения при геморрагической форме

При геморрагических формах оспы кровоизлияния наблюдаются в местах специфических оспенных изменений, а также в различных частях организма (в серозных полостях, почечных лоханках, мочевом пузыре, матке, яичниках, средостении, мышцах и др.).

Вирус натуральной оспы как биологическое оружие

Высказываются опасение, что вирус оспы может быть использован в качестве биологического оружия, тем более, что такие случаи в истории уже были. При захвате Мексики Кортесом и завоевании Северной Америки англичанами вещи, взятые у больных черной оспой, были использованы для распространения болезни среди врагов. Оспу также применяли в качестве оружия во время Войны за независимость. Для военных целей оспу использовала Великобритания во время франко-индейской войны против Франции и американских индейцев. Во время Второй мировой войны ученые из Великобритании, США и Японии участвовали в исследованиях по созданию биологического оружия на основе вируса оспы.

В 1947г. в городе Загорске в 75 км к северо-востоку от Москвы была создана фабрика по производству оспенного оружия. Однако планы по широкомасштабному изготовлению такого оружия никогда не были претворены в жизнь. После распада Советского Союза эти лаборатории были заброшены, однако никто не знает, что произошло с содержавшимися в них вирусами.

Какие прививки могут вызвать боль в руке

| Прививка / вакцины | Местные реакции |

|---|---|

| Профилактика COVID-19Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»), ЭпиВакКорона, КовиВак | Боль, покраснение и уплотнение в первые 3 дняПодробнее – в отдельной статье |

| Профилактика коклюша, гепатита В, столбняка, полиомиелитаАДС, АДС-М, АКДС, Пентаксим, Полиорикс, Регевак, Тетраксим, Энджерикс В | В первые 3 дня – боль и покраснение в месте укола |

| Профилактика гепатита ААваксим, Хаврикс | В первые 3 дня возможны болезненность, отек и покраснение |

| Профилактика гриппаВаксигрип, Инфлювак | В первые 3 дня – болевые ощущения, краснота и небольшое уплотнение в месте укола |

| Профилактика клещевого энцефалитаФСМЕ-ИММУН Джуниор, Эцевир | Боль, уплотнение и покраснение в месте инъекции в течение первых 3 дней |

| Профилактика менингококковой и пневмококковой инфекцииАКТ-ХИБ, Менинго А+С, Превенар, Хиберикс | В течение первых 3-х дней возможны болевые ощущения, отек и покраснение |

| Профилактика ВПЧГардасил | Боль, отек и покраснение возможны в течение 5 дней |

| Профилактика бешенстваCocav | Припухлость, покраснение, зуд, болезненность |

| Профилактика желтой лихорадки | В первые 3 дня – боль и покраснение в месте укола |

| Профилактика брюшного тифаВианвак | Боль, уплотнение и покраснение в первые 3 дня |

Диагностика

Кривая температуры при оспе

Кривая температуры при оспе

Характерное начало, течение с характерной температурной кривой и сама сыпь позволяют распознавать оспу. По отношению абортивных и стертых форм этого сказать нельзя.

Методы диагностики оспы

На помощь в сомнительных случаях приходят:

- реакция Пауля,

- проба по Герцбергеру,

- проба Пауля и Гинса,

- способ Пашена.

Реакция Пауля

Реакция Пауля состоит в том, что вытягивают иглой со шприцем содержимое пузырька, помещают на предметное стекло, дают высохнуть (не проводя через пламя), растирают и разводят физиологическим раствором. Полученную взвесь впрыскивают в роговицу кролика. Через 48 часов кролика убивают, глаз энуклеируют и помещают в сулемовый спирт или раствор Ценкера. Через несколько минут уже простым глазом (лучше в лупу) на роговице можно видеть белые точечки и узелки — оспенные элементы, подлинность которых подтверждается наличием в них телец Гварньери.

Проба по Герцбергеру

По Герцбергеру, глаз не энуклеируют, а через 2 дня после втирания содержимого впускают в конъюнктиву кролика 2 капли 1% флюоресцина и через 20 секунд споласкивают водой. Появление зеленых точек на месте втертого материала говорит за его оспенную природу.

Проба Пауля и Гинса

Биологическая проба Пауля и Гинса заключается в том, что сенсибилизированной вакциной морской свинке вводят внутрикожно содержимое пустулы, разведенное физиологическим раствором во много раз. В случае оспы получается аллергическая реакция ясно выраженный узелок. Проба Пауля и Гинса специфическая и очень чувствительная, но возможность ее применения резко ограничивается необходимостью иметь заранее сенсибилизированное животное или специально подготовлять его для постановки пробы.

Способ Пашена

Для исследования на тельца Пашена производится окраска материала, взятого из пустул, по способу Морозова (серебрением). Для этого высушенный на воздухе мазок на предметном стекле опускают на 3-5 минут в вертикальном положении в дистиллированную воду, после обсушивания подвергают его действию раствора Руге (1 мл уксусной кислоты, 2 мл формалина и 100 мл дистиллированной воды) в течение 1 минуты и затем при подогревании до появления паров обрабатывают протравливающим раствором (5 г танина и 100 мл 1 % карболового раствора). После тщательного промывания в течение 1-2 минут препарат подвергают действию аммиачного раствора серебра, приготовляемого ex tempore следующим образом: в пробирку с 20 мл дистиллированной воды вносят 1 каплю 25% аммиака, а затем каплями 10% раствор AgNO3 до образования легкой не исчезающей мути. При рассмотрении препарата под микроскопом тельца Пашена угольно-черного или смолисто-черного цвета, фон светло-коричневый.

Дифференциальная диагностика

Оспу необходимо дифференцировать с:

- ветряной оспой (различием служит морфология самих пузырьков и анамнестические данные),

- пустулезным сифилисом,

- туберкулидами (анамнез и течение),

- импетиго (impetigo),

- экссудативная эритема (erythema exsudativum multiforme),

- скрофулёз (strophulus),

- акне (acne vulgaris),

- пустулезной сыпью при септических заболеваниях,

- пустулезной формой чесотки,

- пузырьковой формой рожи.

В продромальном периоде оспа может быть спутана со многими острыми инфекционными заболеваниями, начинающимися остро, с резкого повышения температуры, тяжелых общих явлений и синдромами недостаточности нервной и сердечно-сосудистой систем. К числу этих форм относятся:

- цереброспинальный менингит,

- гнойный менингит,

- скарлатина (продромальная скарлатиноподобная сыпь при оспе),

- крупозная пневмония,

- острый гастрит,

- сыпной и возвратный тиф,

- корь (кореподобная продромальная сыпь при оспе и начальная папулезная оспенная сыпь на лице).

ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСПОЙ В ПРИВИТОМ ЕГИПТЕ

Ежемесячный отчет по здравоохранению Лиги Наций от 15 октября 1929 года содержит доклад,

пытающийся объяснить повторные вспышки оспы в Египте в условиях принудительной вакцинации. Однако

эта попытка оправдания не может скрыть неэффективность этой бесполезной практики. Отчет гласит:

В Египте вакцинация обязательна в силу декрета 1890 года… За нарушение

полагаются штрафы… До сих пор не найден способ обеспечения полной вакцинации населения, поэтому

каждый год оспа уносит немалое количество жизней. Последняя серьезная эпидемия произошла в

1919—1920 годах. За эти два года было привито свыше 5,5 млн человек, что полностью остановило

распространение болезни. В 1921 году заболеваемость снизилась до 92 случаев в сравнении с 7895

случаями в 1919 году и 3004 — в 1920.

Эпидемия сама по себе сошла на нет через два года, но сторонники вакцинации заявили, что это их

сыворотка остановила распространение болезни. Если бы вакцинация могла остановить эпидемию, то

это произошло бы гораздо быстрее, чем за два года. Если бы вакцинация не проводилась, то

заболеваемость оспой была бы гораздо ниже, что подтверждается сведениями из других стран, где

данные не были фальсифицированы.

Факт снижения заболеваемости после вакцинации не означает, что причиной стала именно она. Разве

не логично предположить, что все, кто чисто теоретически мог заболеть, заболели в течение двух лет

эпидемии, а значит, в последующий год количество заболевших будет меньше?

Приведенный отчет Лиги Наций является типичным примером того, как махинаторы от медицины

воздействуют на среднего человека, не привыкшего мыслить критически, с помощью данных, которые

выглядят достоверными и убедительными.

СЕВЕРНАЯ АФРИКА. Вакцинация идет полным ходом, и наиболее значительный успех

достигнут в Египте, где в 1926 году отмечено 2677 случаев, из которых 544 — летальные. Но уже

в 1930 году отмечено всего 14 случаев (оспы), и ни одного летального… Несомненно, причиной этого

стала кампания по вакцинации, начавшаяся в конце 1925 года и завершившаяся в 1926 году. Сделано

около 14 600 000 прививок, что позволяет говорить о практически полной вакцинации населения.

Здесь мы имеем ряд заявлений, не согласующихся с известными фактами. В частности:

(1) В июне 1925 года население Египта оценивалось в 13 964 900 человек, а в отчете говорится о

14 660 000 прививках. Так как количество прививок больше количества людей, то либо показатели были

сфальсифицированы, либо сами вакцинаторы не верили в результаты своего дела и знали, что прививки

не смогут защитить людей даже на год. Поэтому они повторно прививали тысячи людей в надежде, что

повторенная несколько раз неудача может привести к успеху.

(2) В первом отчете вспышки оспы объяснялись невозможностью полной вакцинации населения страны.

Тем не менее во втором отчете количество прививок превысило численность населения.

(3) В первом отчете указано, что широкомасштабная кампания 1920 года, охватившая 5,5 млн

человек, полностью остановила эпидемию. При этом следующий отчет за 1931 год гласит, что полная

вакцинация позволила победить заболевание — до полного отсутствия летальных исходов. Подобная

пропаганда служит для того чтобы успокаивать людей, создавая ложное чувство защищенности и

оставляя реальную причину заболевания нераскрытой. Проследим за судьбой отчета и посмотрим, что

случилось далее.

Проведенная в 1920 году вакцинация 5,5 млн человек должна была остановить эпидемию, однако в

1926 году (всего 6 лет спустя) второй отчет свидетельствует об опустошительной вспышке оспы —

2677 заболевших, 544 умерших.

Несмотря на 5,5 млн прививок в 1920 году и 14,6 млн в 1926 году, а также все прививки, сделанные

в течение этих шести лет, включая обязательную вакцинацию всех младенцев, в 1932 году (всего через

шесть лет после объявления полной победы над оспой в Египте) разразилась еще более масштабная

эпидемия. Усугубляемая действиями назойливых вакцинаторов, она продолжалась два года. К концу 1934

года было отмечено 7650 случаев заболевания, из которых 1373 — с летальным исходом. Ну, и где

же тот значительный успех, о котором объявила Лига Наций?

Цифры говорят сами за себя и красноречиво показывают полную бесполезность

вакцинации как мероприятия по предупреждению и сдерживанию оспы (Свон, «Прививочная

проблема», стр. 291).

Виды оспы

лихорадка

Тяжелые виды оспы

К наиболее злокачественным видам оспы относятся:

- сливная оспа (variola confluens),

- пустулезно-геморрагическая оспа («черная оспа» — variola haemorrliagica pustulosa),

- оспенная пурпура (purpura variolosa).

Сливная оспа

При сливном виде оспы сыпь появляется в таком изобилии, что отдельные пустулы к моменту нагноения во многих местах сливаются, образуя сплошные пузыри величиной с ладонь и больше. Эти формы протекают бурно, с очень высокой температурой и явлениями общей интоксикации, дают много самых различных осложнений. Смертность от оспы очень велика из-за сердечной недостаточности, так и от общей гнойной инфекции.

Пустулезно-геморрагическая оспа

Еще более бурно и тяжело протекает почти всегда смертельная пустулезно-геморрагическая оспа («черная оспа»). При этом виде в периоде нагноения наблюдаются обширные кровоизлияния в кожу, а также и в самые пустулы. Выздоровление при «черной оспе» может наблюдаться лишь в очень редких случаях.

Оспенная пурпура

При оспенной пурпуре кровоизлияния отмечаются уже в период предвестников, смертельный исход наступает на 3-4-й день, причем процесс может и не доходить до образования пустул.

Легкие виды оспы

Легкие формы наблюдаются главным образом у вакцинированных. Невосприимчивость к оспенному вирусу, хотя и пониженная, у таких лиц все же имеется, и это обстоятельство определенным образом отражается на течении болезни, придавая ему благоприятный или даже абортивный характер.

Вариолоид

Характерной формой легко протекающей оспы является вариолоид. Сроки инкубационного периода при вариолоиде те же, что и при оспе. Продромальный период не отличается особенно от такового при оспе; различие начинается со времени высыпания. Сыпь при вариолоиде носит атипичный характер как по своему виду, так и по количеству элементов и по их локализации. Папулы появляются сначала на туловище, потом на лице в незначительном количестве. Папулы быстро превращаются в пузырьки, которые затем и подсыхают. Воспалительного отека кожи не наблюдается. Температура не дает значительных повышений. До настоящего нагноения дело обычно не доходит, корочки отпадают быстро, не оставляя рубцов. Благодаря быстроте перехода узелка в пузырек, иногда можно одновременно наблюдать наличие и узелка и пузырька у одного и того же больного. У пожилых людей наблюдается иногда форма «петехиального» вариолоида, причем наличие кровоизлияний здесь не меняет благоприятного течения болезни.

Оспа без сыпи (variola sine exanthemate)

Начальная стадия при этом виде может иметь все существенные признаки оспы вплоть до продромальной сыпи, но оспенной сыпи при ней не бывает. Ввиду трудности постановки диагноза эта форма имеет большое значение в эпидемиологическом отношении.

Оспа без лихорадки (variola afebrilis)

То же можно сказать и о второй абортивной форме, протекающей без повышения температуры и нарушения общего состояния, но с появлением на теле немногочисленных оспенных узелков или пузырьков.