Толкование на вторую главу книги бытия профессора a.п. лопухина

Содержание:

Бытие

Глава 2.

1Так совершены небо и земля и все воинство их.

2И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.

3И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.

4Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо,

5и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли,

6но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.

7И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.

8И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.

9И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.

10Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.

11Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;

12и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.

13Имя второй реки Гихон : она обтекает всю землю Куш.

14Имя третьей реки Хиддекель : она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат.

15И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.

16И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,

17а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

18И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.

19Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.

20И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.

21И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.

22И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.

23И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа .

24Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть.

25И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

|

Предыдущая книга |

|

|

« Предыдущая глава |

Следующая глава » |

Первая заповедь в раю.

Слово «день» здесь, как и раньше (Быт. 2:1), должно понимать в смысле неопределенного указания времени и переводить словами: «в то время, когда». «Смертью умрешь» – один из употребительных в еврейском языке способов усиливать мысль, равный нашему выражению «непременно умрешь». Этой угрозы смертью (за нарушение заповеди) нельзя понимать в смысле (виде) мгновенного поражения, имевшего наступить тотчас же за грехопадением, а должно понимать ее в смысле начавшегося вследствие грехопадения медленного процесса умирания: Бог послал смерть (точнее, лишил бессмертия) в тот самый момент, когда человек пал; но эта смерть лишь постепенно подтачивала его силы, ощутительно выражаясь в скорбях духа и болезнях тела. Но кроме этой физической смерти Священное Писание и отцы Церкви видят здесь указание и на духовную смерть, состоявшую в том, что актом своего падения человек нарушил свой первый завет с Богом, порвав свою связь с величайшим источником жизни и тем самым с этого момента обрек себя на духовную смерть (Рим. 5:12, 17, 21; Еф. 4:18).

Нетрудно видеть здесь довольно близкую аналогию с словами божественного совета перед сотворением первого человека (Быт. 1:26) и точно также, следовательно, находить здесь доказательство важности того акта, о котором они говорят. Слова эти отнюдь не означают того, что Бог будто бы сознается в несовершенстве своего творения и как бы вносит в него поправку, – в планах божественного промышления, без сомнения, все это было уже заранее предусмотрено и преднамечено: но они указывают лишь на тот факт, что одиночество тяжело и нехорошо для человека, ибо лишает его самых близких и удобных средств к всестороннему развитию своей личности, успешнее всего происходящему, как известно, в общении с себе подобными

Слова эти отнюдь не означают того, что Бог будто бы сознается в несовершенстве своего творения и как бы вносит в него поправку, – в планах божественного промышления, без сомнения, все это было уже заранее предусмотрено и преднамечено: но они указывают лишь на тот факт, что одиночество тяжело и нехорошо для человека, ибо лишает его самых близких и удобных средств к всестороннему развитию своей личности, успешнее всего происходящему, как известно, в общении с себе подобными.

В этих словах, с одной стороны, указывается на высокое достоинство жены, ибо она подобна мужу, т. е. так же, как и он, носит в себе образ Божий, с другой – отмечается и ее, несколько как бы зависимое от мужа, положение, поскольку всякий помощник стоит в общественном смысле ступенью ниже своего непосредственного начальника.

Прежде чем перейти к подробному изложению самой истории творения первой жены, бытописатель кратко отмечает еще один факт, послуживший ближайшим поводом к этому творению.

Образовал, разумеется, гораздо раньше, именно в пятый и шестой дни творения (Быт. 1:21, 25), если же здесь бытописатель снова возвращается к этому факту, то он делает это лишь для общей связи повествования.

Этим указанием бытописателя сам Бог поставляется в роли наблюдателя и верховного руководителя первым опытом человеческой речи. «Авторитет Ж.-Ж. Руссо и великого филолога и философа Вильгельма Гумбольдта согласны с тою мыслью, что для человечества и не было другого исхода из младенческого неразумного лепета, как божественное Откровение, давшее ему готовую форму для выражения его мысли, или, лучше сказать, давшее ему мысль и форму вместе» (Властов, «Священная Летопись», I, с. 30).

Так как это наречение не было случайным, а основывалось на знакомстве с природой нарекаемых существ и по большей части заключало в своей основе указание на более характерное свойство будущего носителя того или другого имени, то оно свидетельствует о сравнительно высоком состоянии умственного развития первого человека. Кроме того, по толкованию святого Иоанна Златоуста, наречение Адамом животных указывало на его господство над ними (Пс. 8:6–7): «у людей есть обычай полагать знак своей власти в том, что они, купив себе рабов, переменяют им имена; так и Бог заставляет Адама, как владыку, дать имена всем бессловесным» (Иоанн Златоуст).

но для человека не нашлось помощника, подобного ему.

В этих словах звучит как бы тихая грусть первого человека, возбужденная сознанием своего полного одиночества на земле, и слышится явное и сильное желание его к восполнению недостающего, что милосердый Господь и не замедлил вскоре же осуществить.

Вход Ноя в ковчег

Вот положительное повеление Божие о предварительном размещении Ноя в ковчеге, которое было последним предостережением для всех и последним призывом грешного мира к покаянию.

В этих словах мы имеем первый случай разделения животных на чистых и нечистых; к первым относились все те животные и птицы, которые или только употреблялись в пищу (Лев. 11:1–47), или, кроме того, приносились в жертву (Лев. 1:2, 10, 14; Быт. 8:20). Хотя точное разграничение всех этих видов и принадлежит уже позднейшей эпохе – дано в законодательстве Моисея, – однако, на практике оно существовало гораздо раньше, восходя, как мы видим отсюда, еще ко времени потопа, хотя Ноево выделение животных и птиц чистых для жертвы (Быт. 8:20) и не совпадало с постановлениями закона Моисеева о принесении в жертву только 3-х пород скота и двух пород птиц. Закон же впоследствии в данном случае, как и в других, ему аналогичных, подтвердил, точно формулировал и узаконил то, что раньше было лишь установившимся обычаем. Всего чистого заповедано было взять всемеро больше, во-первых, с тем расчетом, чтобы обеспечить их лучшее сохранение и большее распространение после потопа, а во-вторых, быть может, и для продовольствия людей, заключенных в ковчеге.

Последняя неделя была назначена, очевидно, для окончательного размещения всех людей и животных в ковчеге. Само по себе это указание на неделю, в связи с другими, имеющимися в той же истории потопа (Быт. 7:10, 8:12), может говорить за глубокую древность недельного цикла и за первобытное происхождение семидневной недели и затем субботы.

Точно такой же срок был впоследствии назначен для покаянной проповеди пророка Ионы жителям Ниневии (Ион. 3:4), столько же пробыл Моисей на горе Синае (Исх. 24:18), пророк Илия постился в пустыне Вирсавийской по дороге к горе Хорив (3Цар. 19:8), Господь Иисус Христос постился в пустыне и готовился к своему мессианскому служению (явления миру) (Мф. 4:2), и, наконец, столько же он благоволил пребывать на земле и явиться Своим ученикам по воскресении Своем до вознесения на небо (Деян. 1:3). Отсюда можно заключать, что число сорок представляет одно из важных, священных чисел Библии.

Таков был возраст самого Ноя в момент потопа; возраст же его сыновей, как это видно из сопоставления с предыдущим (Быт. 5:32), был около ста лет.

Слов этого стиха, заключенных в скобки, не имеет современный еврейский текст; но то обстоятельство, что они сохранились почти во всех древних переводах и стоят в полном соответствии с контекстом, дают им полное право на существование.

Это не значит по одной паре, а вообще, попарно, причем самое количество также прежде уже было определено выше (Быт. 7:2).

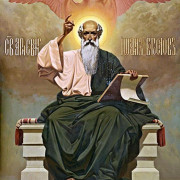

Божественный покой седьмого дня

Быт.2:1.

Три первых стиха второй главы по своему содержанию всецело примыкают к предшествующей главе, являясь естественным завершением изложенной в ней истории творения мира.

Таким образом, закончено, исполнено было дело сотворения всей вселенной.

т. е. воинство неба и воинство земли.

Первое выражение довольно употребительно в Библии и служит обозначением или ангелов, окружающих небесный престол Бога-Вседержителя, очевидно, по аналогии со стражей вокруг трона земных владык (Нав. 5:14; 3Цар. 22:19), или же – звезды, горящие на небесном своде и правильностью своего распорядка напоминающие стройные ряды войск (Втор. 4:19, 17:3; 4Цар. 17:16; Ис. 40:26; Иер. 8:2; Дан. 8:10 и др.). Выражение же «воинство земли» больше не встречается в Писании, хотя некоторая аналогия ему и имеется в кн. Неемии (Неем. 9:6) и у пророка Исаии (Ис. 34:1), где идет речь о высших представителях земли, т. е. о людях и животных.

Таким образом, под «воинством неба и земли» разумеется все то, что есть высшего и лучшего в той и другой области и что, следовательно, служит как бы украшением каждой из них. Эту последнюю мысль прекрасно и выражают греческий LXX и латинский переводы Библии, где еврейское слово: zeba(воинство) передано соответствующими ему синонимами: κόσμος и ornatus, означающими «украшение».

Этот день неодинаково называется в наших русской и славянской Библиях: в первой стоит седьмой, а во второй шестой день. Произошло это от разности подлинников, с которых сделаны эти переводы: именно в еврейском тексте, равно как в Вульгате и арабском переводе, указывается «седьмой» день, но в греческом переводе LXX (за исключением некоторых стихов), а также у И. Флавия и в сирском переводе и самаритянском тексте, поставлен «шестой» день. Контекст речи, в котором лишь дальше идет речь о «седьмом дне» и где, по-видимому, отличается день окончания творения от дня начала, наиболее благоприятствует последнему чтению, за что ручается и авторитетность древнего самаритянского текста.

Почил в еврейском тексте выражено словом: sabat. Отсюда, седьмой день недели, посвященный воспоминанию этого божественного покоя, сохранил за собой у евреев название субботы (у нас же значение этого дня перешло на воскресенье, причем заменено и само содержание воспоминания).

Как же понять этот «покой» Божий, когда сам Господь наш Иисус Христоссказал: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5:17)?

Ответ на это имеется в самом рассматриваемом нами тексте, где ясно указано то дело, от которого Бог почил в седьмой день: это, именно, Его творчески-образовательная деятельность шести предшествующих дней; «Бог почил от всего дела, которое Он делал» и речь о котором только что шла все время перед этим, – «перестал творить вещи, подобные только что сотворенным», как поясняет текст Библии арабский перефраз ее. «Бог почил, – говорит блаженный Августин, – от создания новых видов твари, потому что Он уже не творил больше какого-либо нового рода ее». «Почил, – говорит святой Иоанн Златоуст, – значит перестал творить и производить из небытия в бытие». Но, прекратив творчество, Бог никогда не оставлял Своей промыслительной деятельности по отношению к миру и человеку (Пс. 103:28; Еккл. 12:7; Ис. 57:16; Иер. 38:16; Неем. 9:6; Ин. 5:17; Евр. 4:9–10).

«Когда день благословляется, – говорит м

Филарет, – тогда он поставляется причастным особого некоего блага, достойным радости и сохранения среди самых перемен времени», разумеется, добавим мы от себя, в силу важности и знаменательности соединенного с ним воспоминания

и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.

Первое значение стоящего здесь в мазоретском тексте еврейского глагола заключает в себе мысль «об отделении» для какого-либо высшего предназначения и уже отсюда – об освящении, т. е. о назначении для святилища и Бога. В частности, освящение времен, по библейскому употреблению, есть назначение их для богослужения (4Цар. 10:20; Неем. 8:9). Это благословение и выделение седьмого дня, как дня благодарственно-радостного покоя, посвященного воспоминанию творения и прославления Творца, имело значение только для разумно-одаренных существ, т. е. людей, которые, вероятно, с этого времени начали соблюдение субботы, в подражание творческому покою Бога. Хотя, строго говоря, суббота характер определенной заповеди получила лишь в законодательстве Моисея (Исх. 20:8; Втор. 5:12), но существует целый ряд сильных доказательств, из которых видно, что в форме благочестивого обычая она практиковалась гораздо раньше Моисея и что происхождение ее в этом смысле чуть ли не современно самому началу человеческой истории (доказат. см. в диссертации А. Покровского «Библейское учение о первой религии», с. 49–53).

Прп. Ефрем Сирин

Ст. 4-7 Сия книга бытия небесе и земли, егда бысть, в оньже день сотвори Господь Бог небо и землю, и всякий злак селный, прежде даже быти на земли, и всякую траву селную, прежде даже прозябнути: не бо одожди Господь Бог на землю, и человек не бяше делати на земли. Источник же исхождаше из земли и напаяше все лице земли. И созда Бог человека в день шестой, персть (взем) от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни: и бысть человек в душу живу

Сказав о субботнем покое и о том, как Бог благословил и освятил день седьмой, Моисей снова обращается к повествованию о первоначальном устроении тварей, где, кратко упомянув о том, о чем уже было сказано, обширно излагает недосказанное.

Начиная же повторять повествование о сотворении вещей, говорит он: Сия книга бытия небесе и земли, егда бысть, в оньже день сотвори Господь Бог небо и землю, и всякий злак селный, прежде даже быти на земли, и всякую траву селную, прежде даже прозябнути: не бо одожди Господь Бог на землю, и человек не бяше делати на земли. Источник же исхождаше из земли и напаяше все лице земли. Всякий, слыша это, должен разуметь, что хотя Писание сказало уже о днях творения, об освящении и благословении дня субботнего, но и по окончании дней творения снова обращается к повествованию о начале творения: Сия книга бытия небесе и земли, — то есть повествование о сотворении неба и земли, — в оньже день сотвори Господь Бог небо и землю. Не было еще всякаго злака сельнаго, не прозябала (не произрастала) еще всякая трава сельная. Но хотя, действительно, не появились они в первый день, потому что произошли в третий, однако же в повествование о творении первого дня не напрасно внесено слово о том, что сотворено в день третий. Ибо далее говорится, почему не произрастали злаки и травы, — а именно потому, что Господь не посылал дождя на землю. Источник же исхождаше из земли, и напаяше все лице земли. Поскольку все рождалось, как рождается и ныне, из соединения вод с землей, то Моисей хотел здесь показать, что злаки и травы не сотворены вместе с землей, ибо не сходил еще дождь. Когда же исшел великий источник великой бездны и напоил всю землю, тогда, после собрания вод в третий день, земля в тот же день породила всякий злак.

Итак, воды, над которыми в первый день распростерлась тьма, были те самые, которые вышли из этого источника и в мгновенье ока покрыли всю землю. Сей-то источник раскрылся и во дни Ноевы, и покрыл водой все горы, находящиеся на земле. Сей источник исходил не из-под земли, но из самой земли, ибо не сказано, что исходил из-под земли, но — исхождаше из земли. Что воды, бывшие на земле, не первоначальнее земли, о том свидетельствует самая земля, которая носит их в недрах своих. Итак, говорит Писание, из земли исшел источник и оросил все лице земли, и тогда произвела она злаки, травы и произрастания. Сделано же так не потому, что Бог не мог иначе произвести из земли растения, но Ему угодно было, чтобы земля породила растения при содействии вод, и Он положил начало тому, чтобы то же продолжалось и до конца.

Сказав о том, что было опущено и не изложено в повествовании о творении в первый день, Моисей переходит к описанию создания человека и говорит: и человек не бяше делати землю, — то есть до шестого дня не существовало человека, потому что сотворен он в шестой день. И созда Бог человека в день шестой, персть (взем) от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни: и бысть человек в душу живу. Животные, скоты и птицы при самом сотворении получали вместе тела и души. Человека же Бог многим почтил: во-первых, тем, что создал его, как сказано, Своей рукой, вдунул в него душу, дал ему власть над раем и над всем, что вне рая, облек его славой и дал ему дар слова, разум и ведение Божества.

Толкование на Книгу Бытия.

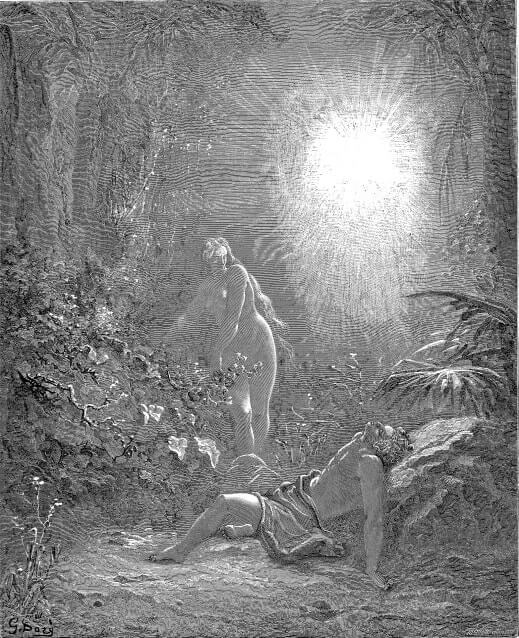

Сотворение первой женщины.

Что сон, наведенный Богом на Адама (по-еврейски: тардема), не был обыкновенным и естественным, а вдохновенным и экстатическим (έκστασις – LXX), об этом говорит как контекст речи, так и библейское употребление этого слова (Быт. 15:12; 1Цар. 26:12; Ис. 29:10).

Создание Евы. Художник Г. Доре

Создание Евы. Художник Г. Доре

Эта библейская деталь многим кажется соблазнительной и на основании ее одни весь данный рассказ о творении первой жены считают мифом (рационалисты), другие толкуют его аллегорически (некоторые даже из отцов и учителей Церкви). Но самый характер данного библейского повествования, отмечающий с такою тщательностью все его детали, исключает здесь возможность аллегории. Что же касается ссылки на якобы очевидную невероятность и неестественность данного процесса, то там, где идет дело не об обычном явлении, а чудесном, сверхъестественном событии, она, по меньшей мере, неуместна. Начало человечества было экстраординарной эпохой. Духовный смысл этого повествования раскрывается в нескольких местах Священного Писания (1Тим. 2:11–13; Еф. 5:25–26), а именно, факт единства природы мужа и жены, а через то и всего человечества, основание их обоюдного влечения и характер их должного взаимоотношения.

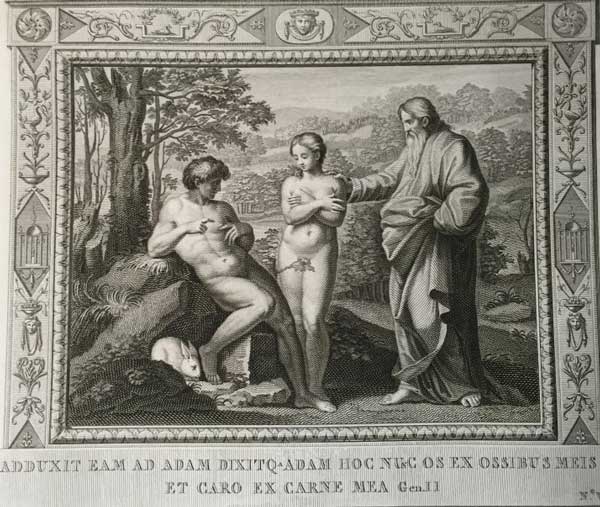

Привел ее к Адаму, Адам сказал- это кость от костей моих и плоть от плоти моей. (Альбом гравюр XVIII века. Библия Рафаэля)

Привел ее к Адаму, Адам сказал- это кость от костей моих и плоть от плоти моей. (Альбом гравюр XVIII века. Библия Рафаэля)

Глава 3

| 1 | Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? | |

| 2 | И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, | |

| 3 | только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. | |

| 4 | И сказал змей жене: нет, не умрете, | |

| 5 | но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. | |

| 6 | И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. | |

| 7 | И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. | |

| 8 | И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. | |

| 9 | И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? | |

| 10 | Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. | |

| 11 | И сказал : кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? | |

| 12 | Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. | |

| 13 | И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. | |

| 14 | И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; | |

| 15 | и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. | |

| 16 | Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. | |

| 17 | Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; | |

| 18 | терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; | |

| 19 | в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. | |

| 20 | И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. | |

| 21 | И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. | |

| 22 | И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. | |

| 23 | И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. | |

| 24 | И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. |

По другому чтению: и между Семенем ее; Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту.

Жизнь.

Глава 2

Глава 4

Установление брака.

По мнению всех лучших толковников, Адам, находясь в глубоком таинственном сне, во время которого Бог вынул у него ребро для создания ему жены, не терял своего сознания, почему и мог сказать эти слова.

Это обычное библейское изречение, выражающее идею тесного физического родства, быть может, ведущее свое начало именно от этого первобытного факта (Быт. 29:14; Суд. 9:2; 2Цар. 5:1; 1Пар. 11:1 и др.).

Еврейское слово «жена» (иша) произведено от слова «муж» (иш) и этим самым навсегда запечатлело в себе ясный намек на историю ее происхождения.

Едва ли можно приписывать эти слова Адаму, поскольку он, не зная, в качестве родоначальника всего человечества, никаких родителей, не имел ни нужды, ни даже самой возможности говорить о них. В виду этого, с большим правом следует приписать их или Моисею, как законодателю брачного союза у евреев (Исх. 21:1–11; Втор. 21:11–17, 24:1–5) и автору книги Бытия, или же, что еще лучше, основываясь на словах Иисуса Христа (Мф. 19:5) – самому Богу, освятившему этим таинство брачного союза и давшему ему основоположение на будущее время. Заключенная в этих словах мысль, с одной стороны, удостоверяет богоучрежденность брака, с другой – провозглашает два основных его закона – единство и нерасторжимость, как толкует и само Священное Писание (Мф. 19:4–5; Мал. 2:14–15; 1Кор. 6:16; Еф. 5:31 и др.).

Слово «прилепится» по-еврейски выражено глаголом дабак, означающим «поглощаться», «ассимилироваться», «уподобляться» (Втор. 10:20; 3Цар. 11:2), и, следовательно, указывает не столько на физическую связь между супругами, сколько на духовное объединение их интересов, настолько тесное, что они должны представлять собой уже не две особых, а как бы одну общую личность. Этот тесный духовно-нравственный союз супругов, как в Священном Писании, так и у отцов Церкви служит образом союза Христа с Церковью (Еф. 5:30–31), Иоанн Златоуст, Августин и др.

До грехопадения первые люди не имели нужды в одежде и не были знакомы с ощущением стыда, который есть уже плод греха (Быт. 3:7; Рим. 6:21).

Все духовные и физические силы первых людей находились в такой чудной гармонии и были так уравновешены, что естественный вид телесной наготы не пробуждал в них никаких нечистых мыслей и грязных пожеланий; а их физическая природа была настолько вынослива и крепка, что не нуждалась ни в каких средствах защиты от атмосферических влияний.

* * *

2

ПЕШИТО – В I-II веке появился перевод Священных книг на сирийский язык под названием «Пешито», т. е. простой, верный. Для Православной Церкви эти два перевода («Септуагинта» и «Пешито»), а для Римо-католиков еще перевод сделанный святым Иеронимом, так называемая «Вульгата» (общеупотребительный), являются безусловно более авторитетными, чем современный еврейский подлинник.