Спасо-преображенский соловецкий ставропигиальный мужской монастырь ставропигиальные монастыри рпц

Содержание:

Могила отца двух новомучеников

У алтаря Троицкого собора Марчуговской Ново-Соловецкой пустыни сохранилось несколько старинных надгробий. Одно из них сразу бросается в глаза – оно сделано в виде каменного аналоя с покрывалом и раскрытой книгой. Надгробия такой формы ставили в XIX веке либо жертвователям, либо священникам. В Фаустово под камнем-аналоем погребен протоиерей Александр Григорьевич Зверев, который служил в Троицкой церкви 38 лет с 1870 по 1908 год. Рядом находится могила его брата доктора Владимира Григорьевича Зверева. Два сына фаустовского священника Александра Григорьевича Зверева стали новомучениками в XX веке. Родной сын Александр Александрович Зверев был расстрелян в 1937 году, а приемный сын Иоанн Березкин умер в лагере в начале 1940-х.

Протоиерей Александр Александрович Зверев родился в Фаустово. В Троицкой церкви служили и отец, и дед мальчика. Однако сам Александр после окончания Духовной академии стал священником в Сергиевом Посаде. После революции отец Александр переехал в Москву, где служил в церкви Николая Чудотворца в Звонарях. В 1933 году накануне Пасхи его арестовали и по решению суда отправили в Каргополь. Через три года священник вернулся из ссылки и поселился в селе Возмищи под Волоколамском. Он служил в местной церкви Рождества Богородицы с 1936 по 1937 год. 22 сентября 1937 года Александра Александровича Зверева вместе с группой других священников и монахинь арестовали и приговорили к смертной казни. Священника расстреляли 16 ноября 1937 года на Бутовском полигоне.

Новомученик Иоанн Березкин был сыном дьякона Троицкой церкви в Фаустово. Он рано потерял родителей, поэтому его фактически усыновил настоятель храма Александр Григорьевич Зверев. Потом Иоанн Березкин женился на дочери приемного отца. Став священников, Иоанн Березкин служил в Серпухове, а после революции в Москве. В 1934 году его выслали из столицы в Рузу, где он проводил службы в кладбищенской церкви. В 1937 году протоиерея Иоанна Березкина арестовали и приговорили к десяти годам лагерей. Новомученик скончался в 1942 или 1943 году в лагере под Куйбышевым.

Сегодня Марчуговская Ново-Соловецкая пустынь представляет собой ансамбль из колокольни и двух церквей: большого Троицкого собора с нижним храмом Благовещения и отдельной церковью преподобных Зосимы и Савватия Соловецких на берегу старого русла Москвы-реки. Эти храмы построили примерно в то время, когда Петр передал Фаустово Соловецкому монастырю. Внешне они не похожи на Соловецкие храмы, хотя исследователь архитектуры Н.А. Мерзлютина заметила одну общую деталь в облике пятиглавия Троицкой церкви в Фаустово и Преображенского собора на Соловках. Барабан центрального купола обоих соборов граненый, а четыре боковые – округлые. Заметные отличительные черты храмов Ново-Соловецкой пустыни – это длинные галереи «гульбища» вокруг стен церквей и керамические вставки на стенах с растительными орнаментами, двуглавыми орлами и птицами.

Где находится Соловецкий мужской монастырь

Монастырский комплекс расположен в Архангельской области, на Соловецких островах, находящихся в акватории Белого моря. Они считаются своеобразными морскими воротами, символично открывающими путь к Онежской губе.

Центральная усадьба Соловецкого мужского монастыря размещена на юго-западе самого крупного острова архипелага — Большого Соловецкого, в границах древней одноименной крепости. Ее восточные стены обращены к Святому озеру, а западные — к бухте Благополучия. Часть приписанных к монастырю объектов находится вне крепостных стен и на ближайших островах — Анзерском, Заяцком, Большой Муксалме. Остальные — за пределами Соловецкого архипелага.

Расстояние от Архангельска до Центральной усадьбы обители составляет около 300 км, от Карельского побережья — 50 км, от Санкт-Петербурга — более 600 км, от Москвы — 1000 км.

Колокол Благовестник, vladkonst

Монастырь на Соловках сегодня

Монашеская обитель всегда притягивала паломников. Здесь по-особому звучат песнопения и молитвы, а советы старцев и духовные беседы дают поддержку в сложных ситуациях и подвигают к праведной жизни. К святыням стремятся попасть верующие и путешественники, мечтающие соприкоснуться с особым миром, имеющим существенные различия с мирским пониманием человеческого существования. Они находят здесь новые знания и впечатления, задумываются над высокой степенью духовности и переживают светлые чувства. Мало кого посещение Соловецкого монастыря оставляет равнодушным.

Парадным входом в Град монашеский считаются Святые ворота с одноглавой надвратной церковью Благовещения Пресвятой Богородицы и образом Спаса Нерукотворного. Напротив входа, уже на территории обители, верующих встречает главный монастырский храм — Спасо-Преображенский собор. Слева от него расположены церкви — Германа Соловецкого, Никольская с ризницей, Успения Пресвятой Богородицы с Келарской палатой и Трапезной, а также монастырская колокольня, за ним — собор Троицы Живоначальной с часовней Иринарха, а справа — церковь Филиппа.

Германовская церковь, Juliette17

В монастыре есть еще несколько церквушек и часовен, а также Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор. Он появился в результате неоднократных перестроек одноименного придела, относящегося к Спасо-Преображенскому храму. Предполагается, что после реставрации Зосимо-Савватиевский станет главным собором комплекса.

Галерейный переход связывает основные церкви и трапезную, доставляя определенные удобства в условиях морозного и сырого климата.

Центральный двор окружен несколькими корпусами с кельями и мастерскими:

- с западной стороны — Благовещенским, Настоятельским, Келейным, Казначейским;

- с северной стороны — Наместническим и Рухлядным;

- с восточной стороны — Поваренным, Просфорным, Новобратским;

- с южной стороны — Святительским.

В северном дворике располагаются:

- Иконописная палата;

- Кожевенная кладовая;

- Портная, или Чоботная палата;

- Никольский корпус с домовой церковью и покоями наместника;

- Монастырская больница с операционной, палатами и комнатами для врачей.

Мельница, Наталия Семчина

В южном дворике находятся: мельница, бани, прачечная и вход в Сушило, пристроенное с наружной стороны крепостной стены. На территории мужского монастыря есть некрополь с захоронениями нескольких десятков насельников, датируемыми до XVII в.

Виртуальный тур по Соловецкому монастырю

Вне крепостных стен установлены часовни Петра и Павла, Константина и Елены, Александра Невского, митрополита Филиппа, усекновения главы Иоанна Предтечи. У Святого озера находится здание кузницы, Луковый и Никольский корпуса, далее — скотные дворы, мясные погреба, монастырское училище и монастырская булочная. К северу от крепости — бани для паломников, бывшие смолокурни и кожевенный завод, а на юго-западе — корпуса гидроэлектростанции и радиостанции.

Центральный двор, Константин Павлов

Вблизи монастыря есть три гостиницы — Архангельская, Преображенская и Петербургская. Они были построены в середине XIX века.

Отели рядом с Соловецким монастырем

Скиты

Они представляют собой небольшие поселения, расположенные отдельно от Соловецкого монастыря. В каждом из них ведется свое хозяйство.

- На Заяцком острове — Андреевский скит.

- На Большом Соловецком острове — Савватиевский и Вознесенский скиты.

- На Анзерском острове — Голгофо-Распятский и Троицкий скиты.

- На Большой Муксалме — Сергиевский скит.

Церковь в Андреевском ските, Ирина Порунова

Пустыни

К Соловецкому монастырю относится несколько уединенных селений, где монахи несут послушание. Это — Филиппова, Макариевская, Исааковская, Старая Сосновская пустыни на Большом Соловецком острове, а также Елеазарова пустынь на Анзерском острове.

Поклонные кресты

После возрождения монастыря в конце прошлого века, насельниками было установлено примерно два десятка крестов. Они напоминают об утраченных храмах и часовнях, знаменательных местах и трагических событиях.

С достопримечательностями Соловецких островов можно ознакомиться в подборке материалов на нашем сайте. Отзывы туристов представлены здесь.

Спасение Петра I на Белом море

В 1694 году Петр I впервые побывал в Соловецком монастыре на Белом море. Царь прибыл в Архангельск, а оттуда на яхте «Святой Петр» отправился к Соловецкому архипелагу. В море поднялась буря, и корабль с царем на борту ждала гибель. Историк Сергей Соловьев писал: «Петр приобщился уже святых тайн из рук сопровождавшего его архиепископа Афанасия: к счастью нашелся искусный кормчий Антон Тимофеев, который успел ввести яхту в Унскую губу, и они стали на якоре близ Пертоминского монастыря». Пертоминский монастырь располагался на том месте, где в XVI веке погибли два соловецких монаха Вассиан и Иона. Петр поклонился мощам этих иноков и в благодарность Богу за спасение сделал крест в три метра высотой. Царь установил крест на том месте, где вышел на сушу. Он оставил надпись на голландском и русском языках: «Сей крест поставил капитан Петр в лето Христово 1694».

Спустя шесть лет после спасения на Белом море Петр I подарил пустынь и подмосковное село Фаустово «с вотчинами и со крестьяны и с бобыли и угодьи» Соловецкому монастырю. В жалованной грамоте царя архимандриту Фирсу указывалось: «Соловецкий монастырь де маловотчинный, стоит в самом дальнем расстоянии, и к тому монастырю не только монастырей или пустынь, но и вотчин подмосковных в приписке ничего нет». Подмосковная пустынь и земля приносили дополнительный доход северной обители. Так Петр отблагодарил соловецких преподобных Зосиму и Савватия, Вассиана и Иону за спасение.

Как добраться до Соловецкого монастыря

На Соловецкий остров можно попасть воздушным путем и водными видами транспорта. В первом случае — круглый год, во втором — в период навигации.

Самолетом

Аэропорт «Соловки» находится на Большом Соловецком острове. Здесь приземляются небольшие самолеты, направляющиеся из аэропорта «Васьково» по расписанию. Обратные рейсы можно посмотреть здесь.

При путешествии из других городов, сначала нужно долететь до архангельского аэропорта «Талаги», затем — до «Васьково» и далее — до Большого Соловецкого острова.

При планировании поездки самолетом, следует учитывать переменчивость погоды на Соловецких островах, так как полеты могут быть отменены.

Погода в поселке Соловецком

Теплоходом

Между монастырской пристанью и поселком Рабочеостровск (г. Кемь) летом курсируют теплоходы, скоростные катера и морские катамараны. Точное расписание указано на местах.

Теплоход у монастырского причала, Juliette17

До железнодорожной станции Кемь можно добраться поездами:

- из Москвы;

- из Санкт-Петербурга;

- из Архангельска;

- из Мурманска.

Попасть на Большой Соловецкий остров можно в составе экскурсионных и паломнических групп.

Соловецкий монастырь: видео

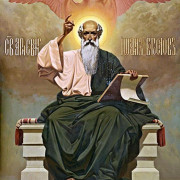

Стефан Вонифатьев – основатель Ново-Соловецкой пустыни

Марчуговскую обитель на Москве-реке основал в 1653 году протопоп Благовещенского собора Московского кремля и духовник царя Алексея Михайловича Стефан Вонифатьев.

Протопоп Стефан родился в селе Городищи под Каширой. Такое предположение сделал Дмитрий Иванович Скворцов в книге о церковном расколе. Историк приводит в доказательство синодик 1653 года, который когда-то хранился в этом селе. В синодике указывалось, что благовещенский протопоп Стефан Вонифатьев сделал в церкви села Городище вклад в вечное поминовение родителей.

Еще до церковных реформ Никона, которые привели к расколу, вокруг царского духовника Стефана Вонифатьева собрался кружок священников и мирян, которые хотели преобразований в богослужении и исправления церковных книг. В кружок входили образованные протопопы Иван Неронов, Аввакум Петров, Даниил Костромской, епископ Павел Коломенский, боярин-просветитель Федор Михайлович Ртищев и некоторые другие «ревнители». Сочувствовал идеям кружка и новгородский архиепископ Никон.

В 1652 году в Москве готовились выборы нового патриарха, и на высокий сан претендовал царский духовник и глава кружка Стефан. Однако по смирению Вонифатьев уступил патриаршество Никону. Этот властный иерарх стал проводить церковные реформы по-своему, вызвав неприятие большей части кружка. Аввакум, Неронов и другие протопопы объявили реформы Никона ересью и возглавили церковный раскол, а Стефан Вонифатьев и Федор Ртищев поддержали нового патриарха.

В конце жизни протопоп Стефан Вонифатьев принял монашество и основал два монастыря: Марчуговскую пустынь в Подмосковье и Покровскую обитель в Москве, которая в XX веке стал местом паломничества к мощам блаженной Матроны Московской. Пустынь получила свое имя, потому что сначала находилась в селе Марчуги вблизи современного Воскресенска. В 1655 году из-за половодья Москвы-реки, смывшего постройки, обитель перевели на более высокое место в Фаустово. Стефан почитал соловецких чудотворцев Зосиму и Савватия, поэтому принял монашеский постриг в честь одного из них. Стефан-Савватий был погребен в Покровском монастыре в Москве.