Соловецкая тюрьма особого назначения: кого туда отправляли

Содержание:

- Биография

- Выселение монахов

- Работа на благо страны

- Хронология

- «Липовые» заслуги

- Участие в расстрелах

- Тюрьма на Соловках в искусстве и литературе [ править ]

- Когда-то у Соловецкого монастыря не было каменных стен

- Потрудиться на Соловках может каждый

- Заговор

- На Соловках сидел дядя Пушкина

- На одной из колоколен Соловецкого монастыря уже полтора века работает маяк

- Название «Соловки» происходят не от «соловья», и не от соли

- Известные заключенные [ править ]

- Дополнительная литература (в порядке публикации) [ править ]

- Тюрьма на Соловках в искусстве и литературе

- Жизнь узников

- Дополнительная литература (в порядке публикации)

- История основания монастыря

Биография

Родился в семье сельского учителя в г. Городце на Волге. Отец, Петр Никандрович Ногтев, происходил из крестьянской семьи, основал железнодорожную школу, учительствовал в Коврове и Владимире. Был связан с организацией «Народная воля».

В семье воспитывалось восемь детей. Выпускник Херсонского мореходного училища. Был моряком торгового флота. Во время Первой мировой войны служил на Балтийском флоте. В 1917 г. помощник капитана на пароходе «Александр Невский» на Волге.

Вступил в ВКП(б) в 1918 г.

В августе 1918 г. был направлен Лениным в город Котлас как руководитель группы подрывников с целью создания искусственного заграждения на фарватере Северной Двины для того, чтобы препятствовать передвижениям судов противника по реке.

С сентябрь 1918 г. — май 1919 г. — главный инспектор судоохраны.

В 1919 г. комиссар Особого отряда в Самаре на Восточном фронте. Командовал Особым отрядом 4-й армии Туркестанского фронта. Позднее участвовал в боях на Северном фронте, а затем в боевых действиях против Уральской казачьей армии.

Начальник Соловецкого лагеря

С 1921 г. сотрудник ВЧК. Первый начальник УСЛОН, становился им как минимум дважды с1 3 октября 1923, то есть со времени образования Соловецкого лагеря по 13 ноября 1925, когда его сменил Ф. И. Эйхманс, и снова с 20 мая 1929 по 19 мая 1930 года.

Страдал алкоголизмом, имел садистские наклонности.

По воспоминаниям заключённых:

«Помимо своей неумолимой жестокости, Ногтев славится в Соловках своей непроходимой глупостью и пьяными дебошами. В самой его физиономии есть что-то безусловно зверское. В лагере его называют «Палачом».»

«Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным четким шагом идёт к будке Ногтева. <…> Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону, серая барашковая папаха, на которой ещё видны полосы от споротых галунов, — в другую. Выстрела мы сначала не услышали и поняли происшедшее, лишь увидев карабин в руках Ногтева. <…> Перекличка продолжалась.

Больше выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемках почти каждой партии. Ногтев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет, он бывал скорее добродушен во хмелю. Но этими выстрелами он стремился разом нагнать страх на новоприбывших, внедрить в них сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать их волю, установить полное автоматическое подчинение «закону соловецкому».

Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и священникам и уголовникам, случайно привлекшим чем-нибудь его внимание.»

После Соловков, арест

Весной 1930 г. вышел на пенсию, с 1932 г. управляющий трестом Мосгортопа, затем и.о. начальника Главлеса Наркомата лесной промышленности СССР. В 1937 г. был арестован органами НКВД и 4 мая 1939 г. Военной коллегией Верховного суда СССР осуждён к лишению свободы на 15 лет с поражением политических прав на 5 лет и конфискацией имущества. Его обвиняли в том, что с 1936 г. принадлежал к антисоветской диверсионно-вредительской, террористической правотроцкистской организации в Наркомлеспроме, а также в том, что в 1936–1937 гг. он сорвал план лесозаготовок, чем создал затруднение в обеспечении Москвы дровами, не вывозил древесину и подвергал её порче, в результате чего за 8 месяцев 1937 г. Мосгортоп заплатил за простои вагонов 888 тысяч рублей штрафа.

Срок отбывал в Норильлаге. Находясь в лагере, проходил свидетелем по лагерному делу астронома и математика Н. А. Козырева:

Я чутьём старого чекиста сразу увидел — передо мною враг.

Вскоре после войны по протесту председателя Верховного суда от 4 августа 1945 года Военная коллегия исключила из приговора обвинения в антисоветской деятельности, переквалифицировала на обвинения в халатности, снизив срок наказания до 7 лет без поражения в правах и конфискации имущества. Но не успел прописаться в Москве, как 23 апреля 1947 умер.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

18 ноября 1955 г. постановлением Пленума Верховного суда приговор был отменён и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Выселение монахов

После смены власти в 1917 году, монастырь был объявлен собственностью партии, а монахам приказали трудиться на благо родины, а не молитвы читать. Они занимались ловом рыбы, преимущественно селедки, которая потом шла напрямик в Кремль, на государственный стол.

Но руководству было мало того, что монахи стали больше работать, и меньше времени посвящать служению, и они решили избавить их от ценностей, которые обитали в монастыре. И подожгли его. В огне исчезли книги учета, поэтому определить, что именно пропало и в каком количестве, было невозможно.

Большевицкая власть без суда и следствия обвинила в поджоге монахов, и решила выселить их на «Большую землю», а из монастыря сделать лагерь особого назначения. Из местных жителей оставили только занимающихся рыбной ловлей монахов, и специалистов по скоту и квашению капусты.

Работа на благо страны

ГУЛАГ отличался тем, что в отличие от тюрем в других странах, активно эксплуатировал идею труда заключенных на благо Родине. В Соловецком лагере трудовые работы были слабо внедрены. Заключенные в основном выполняли работы по содержанию друг друга. А в наказание их заставляли заниматься бессмысленной работой, наподобие таскания бревен с места на место. Как гласит статистика, до 1929 года лишь 40 процентов узников занимались принудительной работой.

Но как только началась пятилетка, все изменилось. Лагеря индустриализировали. В 1929 году СЛОН стал заготовлять лес по «внешним заказам» в 100 раз больше, чем это было в 1926 году. Узники выполняли работы по строительству дорог в Карело-Мурманском крае, прокладывали тракт из Кеми в Ухту (эти работы считались невыполнимыми, ввиду сложной обработки грунта). Заключенные справились с созданием дороги длиной 27 км на Кольском полуострове. Маршрутом до Апатит они прокладывали бревна через болота, срезали склоны каменистых гор, делали песчаные насыпи. Затем была возведена железная дорога длиной 11 км. Ее создали за один год (что, опять же, считалось невыполнимым заданием, так как земля по твердости не уступает камню).

Изначальный смысл постройки на Соловках «замкнутого лагеря» исчез. Интересы страны стояли превыше всего. Лагеря «расплодились» по всей территории Советского союза, как грибы. Главной задачей была поставлена изоляция преступников от законопослушных граждан. Но по факту они были нужны как бесплатная рабочая сила.

Хронология

- 6 июня 1923 года (ещё до принятия решения о создании соловецкого лагеря) колёсный пароход «Печора» доставил на Соловецкие острова первую партию заключённых из Архангельска и Пертоминска.

- 13 октября 1923 года — выходит Постановление СНК СССР об организации Соловецкого лагеря принудительных работ. В лагере предполагалось разместить 8000 человек.

- 19 декабря 1923 года на прогулке были убиты пятеро и ранены трое (один смертельно) членов партий эсеров и анархистов. Этот расстрел получил широкую огласку в мировой печати.

- 1 октября 1924 года — численность политических заключённых в лагере составляет 429 чел., из них 176 меньшевиков, 130 правых эсеров, 67 анархистов, 26 левых эсеров, 30 социалистов других организаций.

«Политики» (члены социалистических партий: эсеры, меньшевики, бундовцы и анархисты), составлявшие небольшую часть от общего числа заключённых (около 400 человек), тем не менее занимали привилегированное положение в лагере и, как правило, были освобождены от физического труда (кроме авральных работ), свободно общались друг с другом, имели свой орган управления (старостат), могли видеться с родственниками, получали помощь от Красного Креста. Они содержались отдельно от других заключённых в Савватеевском скиту. С конца 1923 ОГПУ начало политику ужесточения режима содержания политических заключённых.

10 июня 1925 года принимается Постановление СНК СССР от 10.06.1925 О прекращении содержания в СЛОН политзаключённых. Летом 1925 политические заключённые были вывезены на материк.

«Липовые» заслуги

В начале 30-х годов в лагере начались перемены. Социальный состав заключенных менялся, так как на Соловки стали отправлять проституток, шпану. Принудительных работ стало больше, поэтому поощрялись своего рода соревнования заключенных по выполненным объемам. Возник штаб «соревнований и ударничества». На должности ударников назначали «своих», которые отнимали у заключенных нормы выработки и присваивали их себе. Даже в советской литературе на полном серьезе писалось о том, что вчерашние убийцы и рецидивисты стали примерными хозяйственниками и умелыми работниками.

В итоге бандиты создали на острове свою коммуну, провозгласили о полном перевоспитании. За эти заслуги власть начала их лучше кормить и одевать. Жила «элита» в специальных общежитиях. Но весной 1931 года правда вскрылась, оказалось, что все трудовые результаты этих бригад не более чем липа.

Постепенно с Соловецкого архипелага лагеря перекинулись и на Новую землю. Там, по словам очевидцев, условия были самыми жестокими. Ни один из узников не вернулся домой живым. Но сейчас архипелаг славиться как популярное место туристических экскурсий, привлекая людей своей историей и красотами природы.

Участие в расстрелах

Начальник воспитательно-просветительского отдела Соловецкого лагеря многократно принимал участие в расстрелах. Наиболее известными стали три эпизода. Ночью с 28-го на 29 октября 1929 года Успенский сам участвовал в массовом расстреле, жертвами которого стали 400 человек. Его поступок был высоко оценен руководством, он практически сразу получил должность начальника Соловецкого отделения УСЛОН.

В 1930 году вскоре после повышения Успенский проявил инициативу к расстрелу набожных крестьян, выходцев из Сибири и Поволжья. Его искренними стараниями были убиты 148 имяславцев.

Тюрьма на Соловках в искусстве и литературе [ править ]

Максим Горький на Соловках. Справа от него — ведущий офицер НКВД Глеб Бокий.

Эмигрантская и самиздатская литература 1926-1974 гг. Править

- Мальсагофф, С.А. (1926). Остров ада: советская тюрьма на Крайнем Севере . Лондон: AM Филпот. Первые воспоминания о Соловках принадлежат С.А. Мальсагову, узнику с Северного Кавказа, сбежавшему через год на островах.

- Бессонов, Я. Д. (1929). Мои 26 тюрем и побег из Соловецкого . Лондон: Кейп Джонатан.

- Чернавин, Владимир Васильевич (1934). Я говорю от имени молчаливых узников Советов . Чернавин был узником лагеря в начале 1930-х годов. Он описал свои переживания там в своей книге , опубликованной после его побега за границу.

- Булгаков, Михаил (1940). Мастер и Маргарита .Иван Поныров, поэт, также известный как «Иван Бездомный», предлагает Воланду (немецкое имя Сатаны) отправить Иммануила Канта на Соловки в наказание за его попытки доказать существование Бога. Воланд отвечает

- Выдуманный город Соловец в популярном произведении братьев Стругацких « Понедельник начинается в субботу» (1965) — это намек на Соловецкий монастырь .

- Александр Солженицын (1975). Архипелаг ГУЛАГ . Collins & Harvill Press. Солженицын посвятил целую главу второго тома обсуждению развития Соловков и условий на них в первые годы советской власти.

Перестройка и гласность, 1985–1991 править

- Документальный фильм Марины Голдовской 1988 года «Соловецкий режим» («Власть Соловецкая») рассказывает историю первого постоянного лагеря в Советской России с момента его основания в 1923 году до закрытия тюрьмы в 1939 году. Он включает интервью с бывшими заключенными, в том числе средневековый Дмитрий Лихачев , писатель Олег Волков и давняя заключенная в ГУЛАГе Ольга Адамова-Слиозберг (один из четырех названных источников в Солженицынском архипелаге ГУЛАГ , остальные были анонимными до 1994 года).

- Виленский, Симеон (ред.) (1999). «Пока не рассказана моя сказка»: женские воспоминания о ГУЛАГе . Блумингтон: Издательство Индианского университета. ISBN 0-253-33464-0.Сокращенная версия советского оригинала 1989 г. («Доднесь тяготеет. Т. 1. Записки Вашей современницы»). Включает два ключевых воспоминания, описывающих ранний и последний этапы существования лагеря (см. «Мемуары» ниже).

- Югославский коммунист Карло Штайнер отбыл часть срока на Соловках. Он рассказывает о своих переживаниях за 7000 дней в Сибири (англ. Edn. 1989).

Когда-то у Соловецкого монастыря не было каменных стен

Сначала и храмов не было — Савватий, Герман, Зосима жили на острове в хижине в версте от моря.

Потом с возникновением обители возвели деревянную церковь. Каменное строительство на Соловках началось с возведения Успенского трапезного комплекса: Успенской церкви, Трапезной и Келарской палаты.

Но более всего впечатляют, конечно, крепостные стены, возведенные в конце XVI века. Их строили больше десяти лет для защиты от шведов, датчан, немцев, голландцев и англичан. Вологодский зодчий и городовой мастер Иван Михайлов начал преображение Соловецкого монастыря в крепость. Продолжил его дело монах Трифон Кологривов. В качестве строительного материала взяли местные валуны, промежутки заполняли мелким камнем, кирпичным щебнем и связывали всё известковым раствором.

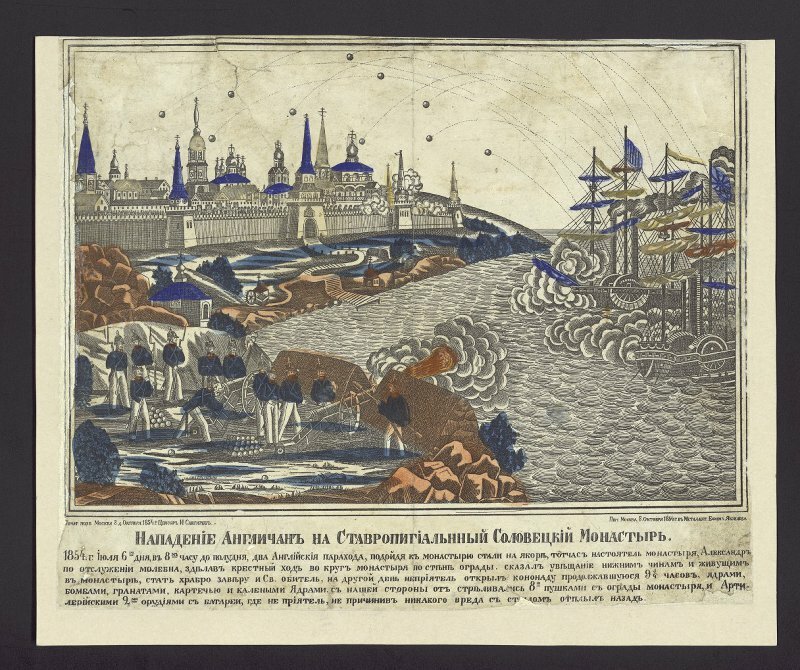

Оборона Соловецкого монастыря 1854 года от англичан

Оборона Соловецкого монастыря 1854 года от англичан

Башни по углам выступают за периметр стен, чтобы во время нападений и осад защитникам открывался обзор стен, по которым пытаются забраться штурмующие, и по ним можно было бы вести прицельный огонь.

Крепость получилась неприступная, что доказало «соловецкое сидение» 1668–1676 годов. Это трагическая страница в истории монастыря: соловецкие монахи отказались принять церковные реформы Патриарха Никона, против них были отправлены войска, и семь с лишним лет продолжалась осада. «Сидельцев» удалось захватить только с помощью предателя.

А во время Крымской войны, в 1854 году, английские корабли обстреляли монастырь, но их мощные пушки не смогли нанести значительного урона обители.

10

Потрудиться на Соловках может каждый

С самого момента основания монастыря на Соловки начали приезжать люди, чтобы принести пользу и потрудиться во славу Божию и на благо обители. Тысячи трудников, насельников, послушников внесли свой вклад в устройство местного хозяйства.

Ребята помогают благоустройству монастыря Волонтерский проект Вереница

Ребята помогают благоустройству монастыря Волонтерский проект Вереница

В наши годы с самых первых лет создания Соловецкого музея-заповедника в восстановлении архитектурных памятников и благоустройстве территории принимали участие добровольческие группы — и студенты, и семьи с детьми, и просто любители истории, архитектуры и северной природы. Некоторые отряды — например, из МГУ или содружество «Рождественка», — приезжают на Соловки и трудятся там десятилетиями. Активное участие в возрождении Соловков принимают благотворительный фонд «Белый ирис» и общероссийская общественная организация «Общее дело».

Сегодня в продолжение доброй традиции в Соловецком музее-заповеднике действует программа «Волонтерское агентство». Это организационная работа по приему волонтеров. Летом на острова приезжают желающие из разных уголков страны и даже из-за рубежа, чтобы внести свой посильный вклад в общее достойное дело по сохранению природного и культурного наследия архипелага.

Волонтеры и археологи во время раскопок на территории Соловецкого монастыря. Фото Владимира Трефилова

Волонтеры и археологи во время раскопок на территории Соловецкого монастыря. Фото Владимира Трефилова

В Ботаническом саду Соловецкого музея-заповедника организован палаточный лагерь, в котором могут разместиться волонтерские группы. Большинство их работ связано с сезонной помощью на территории сада. Отдельные группы школьников и молодежи приезжают через Образовательный центр. Они занимаются благоустройством поселка и историко-архитектурного комплекса, помогают Соловецкому музею, иногда участвуют в реставрационных работах или археологических раскопках.

Кроме того, большинство участников Летней культурно-экологической школы также участвуют в волонтерском движении. В их программы включены от 3 до 12 часов волонтерских работ в Ботаническом саду или на территории поселка. Приятным вознаграждением за помощь служат бесплатные экскурсии от Соловецкого музея-заповедника.

Заговор

После того, как с Соловков в Европу сбежало несколько заключенных, стали распространяться слухи о том, в каких условиях работают узники. ВЦИК послал на север страны проверочную комиссию, затем известного писателя Максима Горького. Последний вел себя в лагере очень нагло. После того как он покинул архипелаг, узников подвергли репрессиям. Из неудавшегося побега заключенного сделали чуть ли не заговор против правительства. Якобы белогвардейцы собирались захватить один из паромов и уплыть с острова. 15 октября 1929 года чекисты расстреляли всех тех, кто собирался покинуть архипелаг (порядка 300 человек).

На Соловках сидел дядя Пушкина

Соловецкий монастырь — это еще и тюрьма. Сюда ссылали и вольнодумцев, и политических противников самодержавия. А отдаленность и труднодоступность Соловков провоцировала власть ссылать неугодных именно сюда. Соловецкая тюрьма — самая древняя и самая суровая из монастырских тюрем.

Тюрьма просуществовала на Большом Соловецком с начала XVI до 1903 года. До 1883 года через нее прошло до 550 узников, среди которых были известные люди: состоявший на службе у Ивана Грозного крещеный касимовский хан Симеон Бекбулатович, государственный деятель и дипломат Петр Толстой, автор повествующего о событиях Смутного времени «Сказания» Авраамий (Палицын), министр Василий Долгорукий, последний атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский, двоюродный дядя Александра Пушкина Павел Ганнибал…

Соловецкая тюрьма. В этой камере содержался последний атаман Запорожской сечи Петр Кальнишевский. Фото Павла Львова

Соловецкая тюрьма. В этой камере содержался последний атаман Запорожской сечи Петр Кальнишевский. Фото Павла Львова

Условия содержания в тюрьме были тяжелые, но, как ни странно, некоторые узники «исправлялись» и даже после освобождения пополняли ряды монашеской братии. Во время обстрела Соловков англичанами в 1854 году заключенные даже помогали отразить нападение. В 1883 году монастырская тюрьма перестала существовать.

8

На одной из колоколен Соловецкого монастыря уже полтора века работает маяк

Расположен он на высшей точке острова — на верхнем ярусе-колокольне церкви Вознесения Господнего на Секирной горе (высота 98 метров от уровня моря). До 1904 года в нем были установлены керосиновые лампы, затем уже электрические прожектора. Маяк до сих пор применяется в навигации по Белому морю.

Маяк на колокольне церкви Вознесения на Секирной горе. Фото Алексея Ососкова

Маяк на колокольне церкви Вознесения на Секирной горе. Фото Алексея Ососкова

Но это лишь одна из множества достопримечательностей Соловков: уникальных сооружений, памятников природы и истории здесь более двухсот. Причем самые древние относятся к II веку до Р. Х. (как, например, каменные спиралевидные лабиринты на Большом Заяцком острове).

7

Название «Соловки» происходят не от «соловья», и не от соли

Соль на островах стали добывать позже, чем появилось название, а соловьи здесь не водятся. В книге профессора Александра Минкина «Топонимы Мурмана» приводится интерпретация саамского слова «СУОЛ». «Сулле, суоллы, суоллэ, сыллы» — острова, а «Суол, сыэл, сыэлай» — остров. «Суоленч, суолгиш, суолнеч» — небольшой островок. Часто географические названия с таким звучанием переиначивались, превращаясь со временем в современное «СОЛО». По другой версии название произошло от промысловиков: «со-ловки», то есть место лова рыбы и морского зверя, не закрепленное ни за кем в особенности, где промысел ведется совместно. Есть и третья версия: с моря острова почти всегда окружает туман, отсюда и название — «соловый», то есть туманный, белёсый.

Поморы ловят рыбу. Фото конца XIX века

Поморы ловят рыбу. Фото конца XIX века

Соловки — острова «молодые». Около 7-6 тысяч лет до нашей эры ледник, отступавший на север, покрыл кристаллическое основание будущих островов мощным слоем валунов гальки и песка. Камни покрылись зеленью, леса заполнили звери и птицы… Соловецкий архипелаг в самом южном из морей Северного Ледовитого океана раскинулся на той же долготе, на которой несколькими тысячами километрами южнее находится Иерусалим. Между прочим, и там, и там есть гора Голгофа.

2

Известные заключенные [ править ]

Мемориал жертвам политических репрессий в СССР на Лубянской площади в Москве, рядом с штабом ФСБ, сделанный из валуна с Соловецких островов.

Мемориал жертвам политических репрессий в СССР в Санкт-Петербурге из валуна с Соловецких островов.

Представители интеллигенции , представлявшие как царскую Россию, так и постреволюционный СССР, занимали видное место среди заключенных на Соловках.

1920-е править

В 1920-е годы многие из отправленных на Соловки были освобождены, но часто арестовывались и заключались в тюрьму (или ссылались) во второй раз.

- Францишак Аляхнович , белорусский писатель, гражданин межвоенной Польши, написавший первую книгу-свидетельство о ГУЛАГе под названием « В когтях ГПУ» ; в заключении 1927-1933 гг., в 1933 г. обменян с Польшей на Бранислава Тарашкевича .

- Владимир Артемьев , изобретатель: в тюрьме 1923-1925 гг.

- Осип Браз , русско-еврейский художник-реалист: в тюрьме 1924-1926 гг.

- Леонид Фёдоров , епископ и экзарх в католической церкви Российской греческой : заключен 1923-1929

- Константин Гамсахурдиа , грузинский писатель: в тюрьме середина 1920-х гг.

- Г. Дж. Гордон, историк:

- Александр Константинович Горский , поэт: отправлен на Соловки (?) В 1929 г.

- Jamo бек Гаджинский , государственный контролер и министр транспорта, почтовой службы и телеграфа из Азербайджанской Демократической Республики : заключен 1925-1928

- Архимандрит Илларион (Троицкий) , профессор Московской духовной академии: в заключении 1924-1929 гг.

- Иван Васильевич Попов , профессор Московской духовной академии: в заключении 1925-1927 гг.

- Николай Николаевич Виноградов , историк и этнограф: заключен в 1925–1928 гг., Расстрелян в Сандармохе 8 января 1938 г., 61 год.

Первая пятилетка, 1928–1932 гг. Править

Нафталий Френкель был узником на Соловках, который во время Первой пятилетки стал руководителем службы безопасности .

Арестован ОГПУ в 1923 году, приговорен к десяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Там его приговор был сокращен, и в 1927 году он был освобожден и назначен руководителем производства в SLON, а в 1929 году его отправили в качестве представителя лагеря в Москву. Вскоре он стал руководить производством по всему ГУЛАГу и курировал работы на Беломорканале. . Его деятельность в ГУЛАГе проводилась параллельно с принудительной индустриализацией и коллективизацией сельского хозяйства по всему Советскому Союзу.

Массовые расстрелы на Соловках в 1929 году, описанные Дмитрием Сергеевичем Лихачевым (они составляют ключевой эпизод в фильме Марины Голдовской 1987 года), были знаком ужесточения режима.

- Николай Анциферов , историк: в заключении 1929-1933 гг.

- Академик Дмитрий Лихачев , филолог: в заключении с 1928 по 1931 год, до 1932 года работал на Беломорканале.

- Чернавин Владимир Васильевич , ихтиолог : в 1931 г. переведен в Кемь. Из Кеми он сбежал на Запад и написал о своем опыте в своей книге « Я говорю за молчаливых советских узников».

- Владимир Николаевич Бенешевич , историк, палеограф: в заключении 1928-1933 гг.

- Олег Васильевич Волков , писатель: в заключении 1928–1929, 1931-1936 гг.

- Мирджакип Дулатули , казахский писатель: в заключении 1928-1935 (умер на Соловках)

- Клим Полищук , украинский журналист, поэт и писатель, осужден на 10 лет в 1929 году, казнен в 1937 году.

- Вера Бальц , российский почвовед, осуждена на 5 лет в 1930 г., освобождена в начале 1933 г. по возрасту.

Середина и конец 1930-х годов править

Многие из тех , кто на Соловках в конце 1930 — х годов стал жертвой сталинского «s Великой Чистки и были расстреляны, либо осенью 1937 в Сандармох и на Соловках в феврале 1938 года.

- Бобрищев-Пушкин , адвокат, потомок декабриста Павла Сергеевича Бобрищева-Пушкина: заключен в 1934–1937 гг., Расстрелян в Сандармохе 27 октября 1937 г., 61 год.

- Павел Флоренский , священник, ученый, энциклопедист: заключен в 1934–1937 гг., Расстрелян в неизвестном месте.

- Нариман бек Нариманбеков , Государственный контролер Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920): умер на Соловках в 1937 году, в возрасте 48 лет (расстрелян?)

- Карло Штайнер , югославский коммунист: в тюрьме 1937-1939 гг.

- Марк Вороной , украинский поэт: заключен в 1937 г., расстрелян в Сандармохе 3 ноября 1937 г., 33 года.

- Хамид бек Шахтахтинский , министр образования и по делам религии Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920): заключен в тюрьму в 1941-1944 годах, когда он умер.

Дополнительная литература (в порядке публикации) [ править ]

Воспоминания править

- Мальсагов, С.А. (1926). Остров ада: советская тюрьма на Крайнем Севере . Лондон: Филпот. OCLC 4077341 .

- Владимир Васильевич Чернавин (1935), Я говорю за молчаливых: узники Советов. Бостон: Хейл, Кушман и Флинт.

- Бабина-Невская, Берта (1999). «Моя первая тюрьма, февраль 1922 года». Пока не расскажут мою сказку : 97–111. Отрывок из мемуаров, написанных в 1970-х годах левым эсером (тр. Джона Кроуфута)

- Адамова-Слиозберг, Ольга (1999). «Мое путешествие». Пока не расскажут мою сказку : 28–34. Отрывок из мемуаров, написанных в 1940-х и 1950-х годах раскаявшимся беспартийным коммунистом (тр. Салли Лэрд)

- Ольга Адамова Слиозберг (2011 г.), « Мое путешествие: как одна женщина выжила в сталинском ГУЛАГе» , издательство Northwestern University Press: Evanston, Ill. (Полный текст мемуаров, переведенный Кэтрин Грэтвик Бейкер).

Исследования править

- Ашер, Авраам (июль 1969 г.). «Соловецкие пленники, меньшевики и Социалистический Интернационал». Славянское и восточноевропейское обозрение . 47 (109): 423–435.

- Майкл Якобсон (1993), Истоки ГУЛАГа: система советских лагерей, 1917–1934 гг. Лексингтон, Кентукки: Университетское издательство Кентукки.

- Галина Михайловна Иванова, Кэрол Аполлонио Флат и Дональд Дж. Рэли (2000), Социализм в трудовых лагерях: ГУЛАГ в советской тоталитарной системе. Нью-Йорк: М. Е. Шарп.

- Барон, Ник (январь – март 2002 г.). «Производство и террор: операция Карельского ГУЛАГа, 1933-1938» . Cahiers du monde russe . 43 (1): 139–180.

- Рой П. Робсон (2004), Соловки: история России, рассказанная через ее самые примечательные острова. Кембридж, Массачусетс: Издательство Йельского университета.

- Шубин, Тюрьмы монастыря Даниила Х. , ISBN 978-1365413582

Тюрьма на Соловках в искусстве и литературе

Максим Горький на Соловках. Справа от него — ведущий офицер НКВД Глеб Бокий.

Эмигрантская и самиздатская литература, 1926-1974 гг.

- Первые воспоминания о Соловках принадлежат С.А. Мальсагову, узнику с Северного Кавказа, сбежавшему через год на островах.

- Бессонов, Я. Д. (1929). Мои 26 тюрем и побег из Соловецкого . Лондон: Кейп Джонатан.

- Чернавин был узником лагеря в начале 1930-х годов. Он описал свои переживания там в своей книге, опубликованной после его побега за границу.

- Булгаков, Михаил (1940). Мастер и Маргарита .Иван Поныров, поэт, известный также как «Иван Бездомный», предлагает Воланду (немецкое имя Сатаны) отправить Иммануила Канта в наказание за попытки доказать существование Бога на Соловки. Воланд отвечает

- Выдуманный город Соловец в популярном произведении братьев Стругацких « Понедельник начинается в субботу» (1965) — это намек на Соловецкий монастырь .

- Александр Солженицын (1975). Архипелаг ГУЛАГ . Collins & Harvill Press. Солженицын посвятил целую главу второго тома обсуждению развития Соловков и условий на них в первые годы советской власти.

Перестройка и гласность, 1985-1991 гг.

- Документальный фильм Марины Голдовской 1988 года «Соловецкий режим» («Власть Соловецкая») рассказывает историю первого постоянного лагеря в Советской России с момента его основания в 1923 году до закрытия тюрьмы в 1939 году. Он включает интервью с бывшими заключенными, в том числе средневековый Дмитрий Лихачев , писатель Олег Волков и давняя заключенная в ГУЛАГе Ольга Адамова-Слиозберг (один из четырех названных источников в Солженицынском архипелаге ГУЛАГ , остальные были анонимными до 1994 года).

- Виленский, Симеон (ред.) (1999). . Блумингтон: Издательство Индианского университета. ISBN 0-253-33464-0.Сокращенная версия советского оригинала 1989 г. («Доднесь тяготеет. Т. 1. Записки Вашей современницы»). Включает два ключевых воспоминания, описывающих ранний и последний этапы существования лагеря (см. «Мемуары» ниже).

- Югославский коммунист Карло Штайнер отбыл часть срока на Соловках. Он рассказывает о своих переживаниях за 7000 дней в Сибири (англ. Edn. 1989).

Жизнь узников

По части жестокого отношения к заключенным СЛОН по праву занимает одно из первых мест. Одежду не выдавали никому. Если человек попадал в тюрьму, и на нем была летняя рубашка, он в ней работал даже зимой. Лошадей в помощь не было, все возилось вручную, при помощи саней и телег. Утро заключенных начиналось с жестокого подъема: солдаты чуть ли не ремнями выгоняли людей на работу. Особо провинившихся узников отправляли в карцер на сутки. Их садили на жердь толщиной с человеческую руку. Тех кто свалился избивали до полусмерти. Летом же заключенных оставляли без одежды в открытом поле под солнцем, на съедение комарам. Такое нарушение правил, как вылазка в артель без разрешения начальства, каралось расстрелом.

Но эта эпоха в истории Соловецкого монастыря все равно не была такой кровавой, как та, что началась во время сталинского режима. До 1926 года о Соловках знал каждый житель Советского союза, ими гордились. На острове даже издавался журнал «СЛОН», который читала вся страна.

Если в 1926 году архипелаг был местом заключения пары тысяч узников, то через два года это число увеличилось в 30 раз. Теперь вместе жили не только политические заключенные, но и уголовники всех мастей. Потихоньку людей стали расселять с большого острова на острова поменьше. Сидели узники не более 10 лет, чаще отправляли на срок от 3-х до 5 лет.

Еще в начале 20-х годов, остров имел развитое хозяйство, на которое не пожалели сил некогда жившие здесь монахи. Здесь ловили лучшую рыбу в стране. Хвастались мельницами, лесопильнями, кузницами, гончарными мастерскими. За два года с момента существования лагеря чекисты все это разрушили, и превратили цветущий рай для крестьян в гиблое место для заключенных. Ввиду этого узникам стало не хватать еды, которую раньше выращивали. Люди умирали от голода, оспы, тифа. Мертвых кидали прямо под нары, не особо заморачиваясь с похоронами. Началась цинга.

Дополнительная литература (в порядке публикации)

Воспоминания

- Бабина-Невская, Берта (1999). «Моя первая тюрьма, февраль 1922 года». Пока не расскажут мою сказку : 97–111. Отрывок из мемуаров, написанных в 1970-х годах левым эсером (тр. Джона Кроуфута)

- Адамова-Слиозберг, Ольга (1999). «Мое путешествие». Пока не расскажут мою сказку : 28–34. Отрывок из мемуаров, написанных в 1940-х и 1950-х годах раскаявшимся беспартийным коммунистом (тр. Салли Лэрд)

- Ольга Адамова Слиозберг (2011 г.), « Мое путешествие: как одна женщина выжила в сталинском ГУЛАГе» , издательство Northwestern University Press: Evanston, Ill. (Полный текст мемуаров без сокращений, перевод Кэтрин Грэтвик Бейкер).

Исследования

- Ашер, Авраам (июль 1969 г.). «Соловецкие пленники, меньшевики и Социалистический Интернационал». Славянское и восточноевропейское обозрение . 47 (109): 423–435.

- Майкл Якобсон (1993), Истоки ГУЛАГа: Советская система лагерей, 1917–1934 гг. Лексингтон, Кентукки: Университетское издательство Кентукки.

- Галина Михайловна Иванова, Кэрол Аполлонио Флат и Дональд Дж. Рэли (2000), Социализм в трудовых лагерях: ГУЛАГ в советской тоталитарной системе. Нью-Йорк: М. Е. Шарп.

- Рой П. Робсон (2004), Соловки: история России, рассказанная через ее самые примечательные острова. Кембридж, Массачусетс: Издательство Йельского университета.

- Шубин, Даниила Х. , ISBN 978-1365413582

История основания монастыря

28 июня 2018 года я с нашей молодежной православной группой приехала в Рабочеостровск: здесь мы заночуем перед катером на Соловки. Дежурные на костре готовят ужин, остальные гуляют вокруг, я иду к церкви из фильма «Остров». В это время на севере уже белые ночи, поэтому вид открывается фантастический. Я смотрю вдаль, куда мы завтра поплывем: ничего не видно; вдалеке, на горизонте, небо сливается с водой. Это завтра мы сядем на моторный катер и отправимся по его ежедневному маршруту, это сейчас мы знаем, что там есть еще земля и сколько до нее плыть. Но в 15 веке все было не так очевидно.

В 1429 году два монаха Савватий и Герман решили плыть на Соловки вместе.Монахи поселились на Большом Соловецком острове и вели тихую жизнь. В то время на острове и случилось чудо, которое предопределило судьбу этого места. На острове тогда жила только одна семейная пара, но два ангела прогнали их со словами: «Уходите отсюда, а не то злою смертью погибнете. На острове же этом иноки жить будут, и соберется здесь множество братии, и будет прославляться имя Божие на месте сем, и храм во имя Иисуса Христа воздвигнут ими будет» (Минеева С. В. Житие и чудеса преподобных Зосимы и Савватия). После этого на острове до 1920 года не селились на долгое время обычные люди, а находился только монастырь.В 1435 году Савватий, заболев, умирает, а Герман встречает Зосиму, который тоже был в поисках уединенного места, и зовет его с собой на Соловки.

Мощи всех троих преподобных старцев-основателей –– Зосимы, Германа и Савватия –– находятся сейчас в Спасо-Преображенском Соловецком соборе. Мощи лежат перед алтарем в правом приделе собора, и каждое богослужение заканчивается их открытием и возможностью приложиться к основателям этого чудесного места.