Диалектика — это… определение, законы диалектики

Содержание:

- Введение

- Что такое релятивизм с точки зрения диалектики

- Диалектика Г.Гегеля

- Средневековая диалектика

- «Неклассическая диалектика»

- Классическая немецкая философия

- Диалектика как система. Принципы диалектики

- Принципы диалектики

- Что такое диалектика?

- Альтернативы диалектики

- Понятие диалектики

- Закон единства и борьбы противоположностей

- Понятие диалектики. Исторические формы диалектики

- Заключение

Введение

Термин «диалектика» (от греческого — искусство вести беседу, спор) имеет несколько оттенков значения. Этот термин был впервые использован Сократом и относится к искусству диалога, целью которого является достижение истины через столкновение различных мнений. Платон рассматривал диалектику как процесс разделения понятий на виды и соединения их в более общие понятия, «роды».

Гегель расширил понимание диалектики, вывел ее за рамки движения мысли, увидел столкновение и объединение противоположностей в самой действительности, в истории, в культуре.

В традиционной марксистской философии диалектика определялась как учение о всеобщей согласованности и развитии, осуществляемом через борьбу противоположных начал.

Современные версии диалектики практически не понимают ее как развитие. Идея диалектики как формы понимания полярностей, противоположностей, которые пронизывают нашу жизнь, сознание и историю, является доминирующей. Различные интерпретации диалектики предлагают разные принципы взаимоотношения противоположностей — от их возможного гармоничного синтеза до трагически непримиримого, вечного противостояния. Практически все модели диалектики, однако, содержат установку на объединение этих противоположностей или, по крайней мере, указывают на необходимость их объединения, которая присутствует в главном агенте диалектического столкновения — человеке.

Что такое релятивизм с точки зрения диалектики

Что же такое релятивизм в философии?

Релятивизм — это методологический способ, который абсолютизирован в отношении условности и символичности в процессе познания чего-либо. Находясь в рамках релятивизма, не может существовать таких понятий, как абсолютная уверенность или общепринятая истина в отношении любых ценностей, явлений или процессов.

Существует только бесчисленное множество различных оценочных утверждений, которые отвечают соответствующим интересам, взглядам и умозаключениям определенных субъектов и социальных групп.

Релятивизм в философии — это очень схожее понятие со скептицизмом и даже цинизмом. Так как его устои свойственны для скептицизма периода античности. Также выявляя пробелы и условности определенных заключений, следует отметить, что скептицизм сильно преувеличивает их зависимость от хронологических правил процедуры познания, более того, трактует их как существенный факт недостоверности любого знания в принципе.

Как и с диалектикой, мы дали максимально приближенное определение к официальному, которое является довольно сложным для понимания. Давайте разберем что такое релятивизм простым языком.

По большому счету, под термином релятивизм имеется ввиду субъективное познание окружающей среды, которое может быть условным или относительным. Однако отличительная черта релятивизма — это отрицание абсолютной значимости какого-либо правила или закона.

То есть данное понятие характеризуется как некий критерий методологии, сторонники которого полностью уверены в том, что независимо познать существующую реальность невозможно.

Признает ли диалектика релятивизм? Разумеется, да. Еще в заключениях Гегеля было указано, что диалектика содержит в себе множество аспектов релятивизма, скептицизма и отрицания. Однако следует учитывать, что далеко не все законы, принципы и категории диалектики сводятся к релятивизму.

Например, историческая форма диалектики по Марксу и Энгельсу, однозначно тоже содержит в себе релятивизм. Но, при этом принимает относительность каких-либо умозаключений далеко не в качестве отрицания объективной истины, а в качестве хронологической условности границ приближения общественного понимания данной истины. Данное положение можно отнести к диалектическому релятивизму.

Теперь вы знаете, что означает релятивизм в философии. Давайте разберем примеры релятивизма, а также законов диалектики.

Диалектика Г.Гегеля

Первое действительное применение диалектики как мыслительного процесса, выводящего целую систему определений из одного общего понятия, можно отметить у Гегеля. Он отождествляет имманентную диалектику нашего мышления с трансцендентным логосом всего сущего. Диалектическое мышление есть собственное сознание сущего или его сознание о себе самом, причем вне этого сознания сущего нет.

Диалектика Г. Гегеля конструирует подвижную, динамическую систему понятия средством которой реализуются такие важные принципы диалектики, как принцип всеобщей, универсальной связи и принцип развития. В качестве внутреннего источника развития Г. Гегель рассматривал противоречие.

Гегель утверждает, что развитие происходит от абстрактного к конкретному и имеет следующий механизм: есть определенный тезис, к которому всегда находится антитезис – его полная противоположность. При взаимодействии двух противоположных тезисов получается синтез – новое утверждение, которое так же становится тезисом, но на другом уровне развития. Данный процесс повторяется постоянно, а каждый новообразованный тезис имеет всё более высокий уровень развития. Согласно теории Гегеля, движущей основной прогресса являются противоречия.

Нужна помощь преподавателя?

Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!

Описать задание

Положительная диалектика В. Соловьева утверждает, что логическое содержание нашего чистого мышления тождественно с логическим содержанием сущего. Соловьев указывал, что поскольку наш разум есть отраженное проявление сущего в его общих логических определениях, постольку мы можем иметь и соответствующие, адекватные этим определениям мысли или понятия.

Средневековая диалектика

Период «Темных времен» истории человечества ни в коем случае не существовал в культурном или философском вакууме. Во времена Средних веков точно так же использовался античный метод постижения истины.

Диалектику называли одной из составляющих семи вольных искусств и трактовали ее в более широком смысле, чем это делали в Древней Греции. Для ученых и философов это было наукой ведения споров. В структуру диалектического диалога входили вопросы и ответы, которые часто были категоричными и претендовали на максимальную объективность. В изречениях и рукописях Средневековья часто использовались религиозные доводы и суждения, основанные на полном признании власти Господа над душой и разумом человека. Каждый предмет такой «объективной» реальности был разделен между родами и видами.

Всем известная теория триединства мира также использовалась в диалектических размышлениях Средних веков. Это была христианская догма о Боге-Отце, Боге-Сыне и Боге-Духе. Уровень развития диалектики не стал ниже, а просто пошел по другому пути. Темные века нельзя связывать с деградацией философской мысли, а лишь с временным упадком числа поддерживающих ее людей. Диалектика все еще имела в своей структуре те же законы, которые применялись тысячу лет назад. Закон двойного отрицания, единения и борьбы, качественного и количественного развития — все они применялись в Средневековье.

Главной целью, связанной с использованием диалектики Средних веков, является попытка воссоединения двух крайностей. Мирская жизнь должна была быть связана с божественной, мирское с сакральным, бедность с богатством, сила со слабостью и так далее.

Самой главной ошибкой, связанной с развитием диалектики тех времен, считается ее взаимодействие с религией и теологией. Учение о едином боге никаким образом не могло сочетаться с теорией о самом объективном познании, выведенном путем долгих размышлений и диалогов как с человеком, так и с природой. На основании этого Аристотель вывел собственную теорию миропонимания, завязанную на аспекте мирового абсолюта, который, в свою очередь, не зависел от менее монументальных частиц нашего мира. Неоплатоники вывели свою теорию, которая была лишь переосмыслением (или переименованием) уже существующего закона «перехода от количественного к качественному развитию». В работах Кузанского вопрос о том, что такое определение диалектики в философии, раскрывается в отождествлении истинного и ложного, знания и невежества, минимума и максимума. Оно заключается в смысловом объединении всех качественных противоречий.

«Неклассическая диалектика»

В ХХ веке проблема развития мира, с одной стороны, вышла за рамки философии, а с другой — некоторых научных областей знаний. В настоящее время эта проблема приобрела статус фундаментальной идеологической и методологической константы. Стремительное развитие физики элементарных частиц и астрофизики выдвинуло на первый план вопрос о применимости диалектической концепции развития в глобальном масштабе. Элементарные частицы, атомные ядра, молекулы, макротела, планеты, галактики и т.д. рассматриваются в неклассической науке как звенья «глобальной эволюции». Время больше не рассматривается как простой «геометрический параметр». Корни такого понимания тесно связаны с новыми методами изучения физико-химических структур, разработанными в рамках теории самоорганизации.

Самоорганизация — это наблюдаемая способность материи усложнять себя и создавать все более упорядоченные структуры в процессе эволюции. Она является источником и основой эволюции систем, так как служит началом процесса появления качественно новых и более сложных структур в эволюции системы.

Первым условием самоорганизации является открытость системы, ее способность обмениваться веществами, энергией и информацией с окружающей средой. Второе условие — неравновесие системы. Эволюция такой системы нелинейна. Это означает, что существует несколько возможных путей эволюции. Эволюция реализуется случайным выбором одной из нескольких возможностей дальнейшей эволюции в точках бифуркации. Примером раздвоения является состояние двух фронтов, сражающихся в атмосфере, с возможными вариантами изменения погоды.

Определенный набор траекторий, по которым возможно развитие системы после точки бифуркации и которые отличаются от других относительной стабильностью, т.е. являются наиболее реалистичными, называются аттракторами. Примером аттракторов является популяция морозоустойчивых особей в начале глобального похолодания; погода в зависимости от сезона.

В связи с тем, что процессы самоорганизации разворачиваются во времени и пространстве, богатство их форм и проявлений чрезвычайно велико. Поэтому идея самоорганизации принимает все более разнообразные формы и реализуется в различных контекстах исследовательских задач. Например, в школе И.Р. Пригожина (Бельгия) изучали, в частности, возникновение структур от беспорядка в химических растворах и других средах (диссипативные структуры). Х. Хакен (H. Haken, Германия), основываясь на теории лазерного излучения, установил принцип «cooperativity» и указал, что присущей особенностью самоорганизации в физических системах является самосогласованное поведение их элементов. Б.П. Белоусов и А.М. Жаботинский изучали автоволновые процессы в активных средах, связанные с трансформацией беспорядка в порядок. Эти исследования показывают, что процессы самоорганизации не привязаны к определенной форме движения материи, а относятся ко всем из них. В результате экстраполяции принципов самоорганизации на все формы движения материи появился методологический подход, названный Г. Хейкеном синергетическим. В него вошли представления Платона об эйдосе (формах) и Аристотеля о внутренней цели развития (энтелехии); Р. Декарта о космических вихрях, Г. Лейбница о монадах, Ф. Шеллинга о самоорганизации в природе по аналогии с творчеством человеческого разума, А. Бергсона о необратимости эволюции, о прорыве жизни. И. Пригожин назвал эти идеи «философским ответом на ключевые проблемы времени и сложности».

Широкое распространение синергетического подхода и тенденция к его универсализации не означает сведение социокультурных и биологических процессов к химическим и физическим. Ее применимость в разных сферах реальности вытекает из существования фундаментальной связи между всеми существующими типами самоорганизации, из процесса глобальной эволюции, из разных уровней структурной организации материи.

На странице рефераты по философии вы найдете много готовых тем для рефератов по предмету «Философия».

Здесь темы курсовых работ по философии

Читайте дополнительные лекции:

- Структурализм в лингвистике

- Что важнее: чувства или разум?

- Коэволюционная теория развития общества и природы

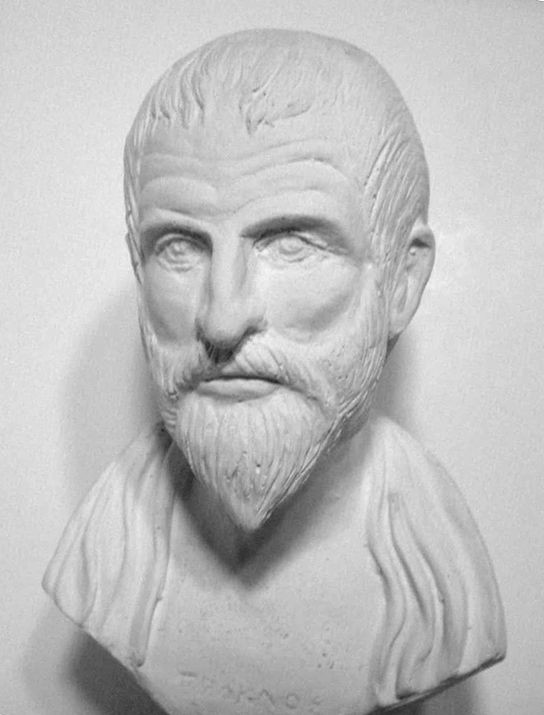

- Нумений из апамеи

- Законы диалектики

- Культурологический подход Шпенглера

- Отто Вейнингер, австрийский философ и психолог

- Экономические идеи древнеримских мыслителей

- Право как элемент духовной структуры общества

- Причинность и целесообразность

Классическая немецкая философия

С конца XVIII века в истории диалектики наступил новый этап. Связан он с работами немецких философов. В своих научных трудах мыслители Германии сделали основой диалектики понятие идеала. Диалектическое учение стало универсальным методом познания мира. Немецкие мыслители считали диалектику первоначалом бытия.

Работы Канта об антиномии, противоречиях разума стали значительным шагом для всей философии в целом и диалектики как ее части. В них представитель немецкой философии выразил объективные противоречия бытия. Сам Кант считал их причиной самопротиворечия разума. Антитезисы, иллюзии разума, которые тот порождает в стремлении к абсолютному знанию, разоблачаются диалектикой.

Другой философ Германии — Фихте, применил диалектику как способ восхождения от одного к другому через противоположности. Точкой отсчета, относительно взглядов немецкого ученого, является самосознание.

Последователь Канта, философ Шеллинг, развивал в своих трудах понимание противоречивости природных процессов.

Тема диалектики занимает центральное место в работах Гегеля. Многие философы обращались к этой теме до него. Но именно этот философ внес большой вклад в развитие диалектики.

Этим термином он обозначает перерождение одного определения в другое, при котором открылось, что они оба отрицают сами себя, потому что являются односторонними и ограниченными.

Гегель преподнес миру главные законы диалектики в философии:

- Отрицание отрицания. Борьба со старым через преемственность развития возвращает к старому, но в новом качестве.

- Метаморфозы количества изменений в качество и обратно.

- Борьба и единство противоположностей.

Гегель трактовал диалектику как единственно верный, пусть и своеобразный, способ познания, который противостоит метафизике.

Диалектика как система. Принципы диалектики

Диалектика — это открытая, целостная, органическая система, совокупность устойчивых связей и отношений между элементами, формирующими структуру диалектики. Она внутренне подчинена, имеет собственную иерархию и разделена на структурные составляющие, которые являются принципами, законами и категориями, в зависимости от их эпистемологической и перспективной функции.

Принципы являются универсальными и общепризнанными, фундаментальными и семантическими идеями и установками, которые определяют роль и участие, смысл и направление всех других форм в процессе познания. Они имеют статус философских аксиом, то есть устанавливают начальные условия познания и определяют его природу, пределы и теоретический потенциал.

Современная диалектика основывается на следующих принципах: существенное единство мира, развитие, детерминизм и систематика. Согласно первому принципу, все мировые процессы определяются материальной субстанцией.

Принцип развития требует учета всех процессов в результате определенных направленных изменений. В материалистической диалектике развитие — это философская категория, выражающая процессы, связанные с трансформацией качества объектов, с появлением новых качественных состояний, которые, кажется, раскрывают потенциальные возможности, скрытые и неосвоенные в предыдущих качественных состояниях. Процесс развития — это всегда переход от одного качества к другому, целенаправленное формирование новых систем, новых типов организаций, рожденных из прежних систем. Существует два варианта процессов развития:

1) процессы качественных преобразований, не выходящие за рамки соответствующего типа материи, определенного уровня ее организации. Например: эволюция звезд.

2) Процессы перехода от одного вида материи к другому.

Развитие — это необратимое, направленное на равномерное изменение материальных и идеальных объектов, что обусловлено противоречиями системы.

Развитие происходит при наличии универсальной связи и взаимозависимости объектов и явлений, их составных элементов. Отношение — это отношение, при котором изменение с одной из его сторон (атрибута, элемента и т.д.) является необходимым и достаточным условием для изменения с другой стороны. Взаимоотношения обычно возникают в форме взаимоотношений. Происходят определенные изменения во взаимоотношениях элементов объекта друг с другом. Момент такого изменения — это взаимодействие. Взаимоотношения в природе и обществе носят универсальный, объективный характер. В мире существует бесконечное количество связей между вещами и явлениями.

Универсальная взаимосвязь всех явлений является исходной посылкой для принципа детерминизма.

Детерминизм предполагает множественность объективно существующих форм взаимосвязи явлений, многие из которых выражены в терминах отношений, не имеющих прямого причинно-следственного характера, то есть не содержащих непосредственно моментов генерации, производства одного за другим. К ним относятся функциональные зависимости, отношения симметрии, взаимодействие частей в системе, связь состояний в движении и развитии.

Классическая наука опиралась на механический детерминизм, согласно которому величина координат и импульса всех частиц Вселенной в данный момент времени абсолютно однозначно определяет их состояние в любое прошлое или будущее время. Такой подход означал, что признаются только динамические закономерности. Последние являются формой причинности, при которой данное состояние системы однозначно определяет все последующие состояния, а степень вероятности возникновения нового состояния определяется не динамическими, а статистическими законами. Статистическая закономерность — это форма причинности, при которой заданное состояние системы не однозначно определяет ее последующее состояние, а только с определенной вероятностью, что является мерой возможности реализации тенденций изменения в прошлом.

Принципы диалектики

Помимо законов диалектика вводит несколько принципов, согласно которым происходит движение и развитие. Чтобы понять смысл этих принципов, каждый из них также нужно рассмотреть подробно.

- Принцип всеобщей взаимосвязи. Из названия можно понять, что данный принцип подразумевает наличие взаимосвязи между всеми объектами и явлениями нашего мира. При этом одни связи являются прямыми и непосредственными, другие – косвенными. Прямая взаимосвязь подразумевает, что объекты непосредственно влияют друг на друга, обмениваясь энергией, веществом или информацией. Косвенная взаимосвязь подразумевает, что прямого взаимодействия между объектами нет, но они способны влиять друга на друга опосредованно.

- Принцип системности. Данный принцип подразумевает, что связи между объектами не хаотичны. Они упорядочены и являются частями одной целостной системы, имеющей свою иерархию и целесообразность. И какой бы сложной ни была рассматриваемая система, данный принцип всегда для неё соблюдается, даже если речь идёт вообще обо всей Вселенной.

- Принцип причинности. Здесь подразумевается, что все процессы имеют какую-то обусловленность. Они возникают не сами по себе, а под влиянием внешних или внутренних причин. Причины порождают следствия, а необходимые для этого связи между объектами называются причинно-следственными.

- Принцип историзма. Данный принцип подразумевает, что любой объект необходимо рассматривать с учётом его генезиса и пройденных им этапов развития (как итог и сумму его предыдущих состояний).

Что такое диалектика?

Диалектика – это философское учение, исследующее развитие постоянно движущихся и меняющихся систем. Внутренним источником непрерывного движения в таких системах считается взаимодействие имеющихся в них противоположностей. Также диалектикой называют подход к познанию окружающего мира, основанный на этом учении. Кроме того, в подходящем контексте данный термин может использоваться для обозначения самого процесса движения и развития чего-либо (например, «диалектика истории»).

Иногда термин «диалектика» используется для обозначения подхода к спору, строящегося на нахождении и эксплуатации противоречий в суждениях оппонента. Это значение считается устаревшим, однако используется довольно часто. При этом не следует путать диалектику с софистикой. Если софистика использует осознанное нарушение законов логики, то диалектика подразумевает лишь тщательный анализ аргументов оппонента и нахождение в них логических противоречий.

Также диалектика – это умение рассуждать путём построения сложных конструкций, не противоречащих законам логики, но предполагающих наличие скрытых деталей (логика не допускает неопределённости или неоднозначности). Если формальная логика красиво выглядит на бумаге, то диалектика гораздо лучше подходит к реалиям жизни, поскольку обеспечивает большую гибкость. Она строится на следующих утверждениях:

- Все явления и объекты, окружающие нас, взаимосвязаны;

- Ничто не может быть однозначно плохим или однозначно хорошим;

- При определённых условиях количество переходит в качество;

- Всё меняется и никогда не остаётся (и не становится) прежним.

При этом диалектика остаётся одним из самых неоднозначных философских учений, и к ней предъявляется немало претензий. Главная претензия состоит в том, что данное учение допускает рассуждения, основанные на противоречивых утверждениях об одних и тех же объектах и явлениях. Более того, в рамках диалектики противоречащие друг другу утверждения могут приниматься истинными, что совершенно неприемлемо с точки зрения логики.

Альтернативы диалектики

- Метафизика – главная альтернатива, т.к. рассматривает вещи и явления независимо друг от друга, отрицает противоречия как источник развития.

- Софистика – метод философии, основанный на преднамеренном нарушении законов, на ложных доводах, выдаваемых за истинные (например, ты не потеряешь того, чего не имеешь).

- Эклектика – смешивание отдельных разрозненных фактов и создание непродуктивных интеллектуальных конструкций.

- Догматизм – восприятие явлений как абсолютной истины, отсутствие гибкости мышления, рассуждений.

Диалектика прошла долгий путь в десятки веков, но ее законы и принципы активно используются в науке, искусстве, культуре, в экономике, социальной жизни. Невозможно составить целое без отдельных элементов. Она помогает преобразовать сложности, расширить кругозор, понять действительность.

Понятие диалектики

Диалектика – это:

- специфический метод философского аргументирования, некоторый способ и форма теоретического мышления, оперирующего и исследующего противоречия, детерминирующие мысленное содержание данного мышления;

- философский концепт об изменчивости бытия, вечном его становлении;

- процесс «кристаллизации» истины, который осуществляется посредством формулирования множества вопросов и ответов на них;

- наука, в рамках которой протекают процессы дифференциации и связывания понятий (противоположностей) в целях получения сверхчувственной сущности вещей (по Платону);

- учение о корреляции противоположностей;

- механизм нивелирования иллюзий человеческого разума, который запутывается в противоречиях в процессе своего естественного стремления к формированию цельного и абсолютного знания (трактовка предложена Кантом);

- целостный метод познания противоречий, которые обнаруживаются в качестве внутренних движущих механизмов развития бытия, духа, истории.

Закон единства и борьбы противоположностей

Движущая сила развития выражается законом единства и борьбы противоположностей. Суть этого закона заключается в том, что предметы и явления объективного мира в процессе своего развития, являющегося результатом взаимодействия и противоречия между различными предметами и явлениями и различными сторонами предметов и явлений, переходят от состояния незаметного, несущественного различия частей, слагающих данное явление, к существенным различиям моментов целого и к противоположностям, вступающим в конфликт, борьбу, которая является внутренним источником развития явления. Каждый предмет содержит в себе другой предмет. Внутреннее противоречие каждого предмета состоит в том, что взаимопроникновение и взаимоисключение противоположностей происходит в одно и то же время. Развитие может происходить только благодаря противоречию, то есть активному взаимодействию, столкновению и борьбе противоположностей. Противоречивые противоположности объединяются в том смысле, что они содержатся в одном предмете или явлении. Противоречие, выражающееся в борьбе противоположностей в этом единстве, является источником развития.

Согласно этому закону, внутренние противоречия присущи каждому предмету и явлению. Они взаимодействуют: они предполагают друг друга и борются друг с другом. Именно борьба внутренних противоречий служит источником самодвижения, саморазвития явлений материального мира, движущей силой их изменений.

Для того чтобы понять содержание закона единства и борьбы противоположностей и его общий характер, необходимо сначала разобраться в таких основных понятиях, как тождество, различие и противоположность.

Диалектическая мысль исходит из того, что тождество и различие присущи всем объектам.

Идентичность — это специфический вид отношений вещи к себе и к другим вещам, который характеризуется устойчивостью. Другими словами, любой объект или явление, которое изменяется, остается самим собой на какое-то время. Итак, со всеми изменениями на нашей планете. Земля остается Землей, занимает определенное место в Солнечной системе, имеет определенные параметры и движется равномерно.

Различие характеризуется несоответствием, неравенством вещи самой себе и другим вещам в силу ее изменчивости.

Таким образом, вещь тождественна самой себе и нетождественна одновременно. Идентичность и различие постоянно существуют в своем противоречивом единстве.

Отдельные стороны, свойства, характеристики явлений и предметов стоят в таких отношениях, которые являются взаимоисключающими. Это отношение есть содержание противоположности: различие явлений, процессов, предметов, сторон или элементов явлений, процессов, предметов, которые в определенном единстве взаимоисключают друг друга. Например, в атоме существуют положительно и отрицательно заряженные частицы, в живой природе — процессы ассимиляции и диссимиляции, наследственности и изменчивости, возбуждения и торможения и т.д.

Отношения между противоположностями — это противоречие. Неразрешимых диалектических противоречий не существует. Преодоление противоречий — это необходимость.

Существует бесконечное множество конкретных противоречий. Среди этого многообразия материалистическая диалектика выделяет противоречия, имеющие между собой нечто общее, то есть принадлежащие к тому или иному виду. Различают внутренние и внешние противоречия, фундаментальные и нефундаментальные и т.д.

Внутренние противоречия — это противоречия между взаимно противоположными элементами, образующими определенную систему. Поскольку каждый объект связан с окружающими объектами, образующиеся связи могут принимать характер противоречия. Внешние противоречия — это противоречия данной системы с окружающими системами.

Основные противоречия определяют развитие объектов (явлений, процессов) на протяжении всего периода их существования.

Неосновные противоречия — это противоречия, возникающие в результате основных противоречий.

Основные противоречия — это те, которые выходят на первый план в определенный период развития объектов (явлений, процессов); от их разрешения зависит развитие и разрешение всех других противоречий, присущих им.

Понятие диалектики. Исторические формы диалектики

Диалектика (от греческого «диалектика») означает искусство вести беседу, спорить. В современном понимании диалектика — это теория и метод познания действительности, учение о единстве мира и всеобщих законах развития природы, общества и мышления.

Научный диалектический взгляд на мир возник в ходе длительного развития философии. Элементы диалектики содержались в учениях философов древнего Востока, Индии, Китая, Греции и Рима. Сегодня мы можем выделить три ее исторические формы — стихийную диалектику античности, идеалистическую диалектику немецкой классической философии и материалистическую диалектику современности.

Стихийная диалектика древних наиболее ярко выразилась в философии Древней Греции, в размышлениях Гераклита Эфесского.

Согласно Гераклиту, все течет и изменяется, все существует и в то же время не существует, находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Гераклит пытался объяснить превращение вещей в их собственную противоположность. Вот фрагмент его аргументации: «Одно и то же в нас — живые и мертвые, бодрствующие и спящие, молодые и старые. Ибо то, что изменилось, есть то, и наоборот, то, что изменилось, есть то».

Зенон Элейский поднял ряд диалектических проблем. Аристотель даже назвал Зенона «изобретателем диалектики».

Стихийная диалектика развивалась на идеалистической основе в школах Сократа и Платона. Сократ считал диалектику искусством открытия истины через столкновение противоположных мнений в споре. Он первым использовал термин «диалектика».

Платон называл диалектикой логический метод, с помощью которого осуществляется познание вещей — идей, движение мысли от низших понятий к высшим.

Элементы диалектического мышления встречаются в философских учениях многих представителей античного материализма и идеализма и последовавших за ними философских школ, но все это были стихийные диалектики.

Идеалистическая диалектика немецкой классической философии (Кант, Шеллинг, Гегель) сыграла важную роль в развитии диалектического мировоззрения, высшей стадии развития идеалистической диалектики она достигла в философской системе Гегеля.

Гегель понимал диалектику не только как искусство полемики, спора, беседы, но и как определенный взгляд на мир. Диалектика у него — это метод познания действительности, учитывающий противоречивый характер мира, его изменения, взаимосвязь явлений, вещей и процессов, качественные преобразования, переходы от низшего к высшему через отрицание отжившего и утверждение нового и растущего.

Однако диалектика Гегеля была разработана на идеалистическом решении основного вопроса философии и не могла быть полностью последовательной. В диалектике идей Гегель лишь угадывал диалектику вещей. Согласно Гегелю, развитие окружающего мира определяется саморазвитием «абсолютной идеи», мистического «мира-причины» в процессе мышления о самом себе.

Высшей исторической формой диалектики стала ее марксистская модель — материалистическая диалектика современности.

Исследовав идеалистическую диалектику Гегеля и переработав ее материалистически, Маркс освободил ее от идеализма и элементов мистицизма. Он не только создал диалектику, отличную от гегелевской, но и прямо противоположную ей. Сам Маркс писал по этому поводу: «Гегелевская диалектика перевернута с ног на голову. Мы должны поставить его на ноги, чтобы из-под его мистической оболочки появилось рациональное зерно.

Для марксистской диалектики характерна объективность рассмотрения явлений, стремление постичь вещь-в-себе как она есть в совокупности ее многообразных отношений к другим вещам. Наиболее ярко это проявляется в учении об объективной и субъективной диалектике.

Объективная диалектика — это движение и развитие в самом материальном мире как едином целостном целом. Она не зависит ни от сознания человека, ни от сознания человечества.

Субъективная диалектика или диалектическое мышление — это движение и развитие мыслей и понятий, которые отражают объективную диалектику в сознании.

Субъективная диалектика, таким образом, вторична, а объективная диалектика первична. Первое зависит от второго, второе не зависит от первого. Поскольку субъективная диалектика является отражением объективной диалектики, она согласуется с ней по содержанию. И то, и другое подчиняется одним и тем же универсальным законам.

Заключение

Мы рассмотрели основные категории и принципы диалектики, а также в чем суть ее законов. В принципе любые процессы диалектики можно сопоставить с шахматной партией двух гроссмейстеров, которая может длиться вечно. По нашему мнению, данное понятие находится на рубеже науки, искусства, моральных принципов, а также религии и при этом человек применяющий методы диалектики может очень изящно маневрировать среди вышеуказанных областей, отстаивая свою точку зрения.

К тому же, при всех своих недостатках, задача диалектики в том, чтобы сгруппировать все составляющие бытия в единую гармоничную структуру. На сегодняшний день она является продуктивным механизмом для разрешения различных споров в науках, например, таких как: психология или социология. Если у вас остались вопросы на счет того, что означает термин диалектика, пишите в комментарии под данной статьей и мы обязательно ответим.