«бытие определяет сознание»: автор высказывания

Содержание:

- «Я мыслю, следовательно, я существую»

- Когда бытие определяется сознанием

- Сознание и социальные движения

- Что первично: бытие или сознание?

- «Религия — опиум для народа»

- «Бытие определяет сознание»

- «Прав не дают, права берут»

- Что думали о мироздании философы

- А правда, как всегда, посередине

- «Бытие определяет сознание» – что это значит?

- «Ад — это другие»

- Кто автор фразы «бытие определяет сознание»?

- Сколько видов реальности существует в философии

- Ложное сознание

«Я мыслю, следовательно, я существую»

Автор

Рене Декарт

Контекст

«Наконец, принимая во внимание, что любое представление, которое мы имеем в бодрствующем состоянии, может явиться нам и во сне, не будучи действительностью, я решился представить себе, что всё когда-либо приходившее мне на ум не более истинно, чем видения моих снов. Но я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонялся к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я сам, таким образом рассуждающий, действительно существовал

И, заметив, что истина «Я мыслю, следовательно, я существую» столь тверда и верна, что самые сумасбродные предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасений принять ее за первый принцип искомой мною философии». Р. Декарт. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1989.

Как принято понимать

Фразу сегодня чаще всего употребляют, призывая собеседника к размышлению. К сути высказывания относятся с юмором: мало кто всерьез сомневается в собственном существовании.

Что хотел сказать автор

Декарт считал сомнение в собственном бытии отправной точкой для любых рассуждений. В своем труде «Рассуждение о методе…» философ предлагает новый универсальный способ добычи научного знания. Этот метод должен стать альтернативой существующему научному методу, применение которого привело к тому, что доводы наделенных авторитетом ученых стали цениться выше объективной истины, постичь которую способен даже человек без академического образования. Для этого при исследовании мира он должен следовать ряду правил (например, двигаться от меньшего к большему, разбивать сложные задачи на несколько более простых и так далее).

Наиболее ярко смысл высказывания Декарта, впервые появившегося в публикации 1637 года, был раскрыт в работе «Разыскание истины посредством естественного света» 1641 года. В лучших античных традициях Декарт проиллюстрировал свои рассуждения с помощью полилога между тремя мыслителями: Полиандром, Эпистемоном и Евдоксом.

Евдокс — альтер эго самого Декарта, «человека посредственного ума, суждение которого, однако, не извращено никакими предубеждениями и чей разум сохраняет всю свою первозданную чистоту», — принимает у себя в гостях чрезвычайно образованного и начитанного Эпистемона и никогда ничему не учившегося Полиандра. В ходе беседы Евдокс обращается к Полиандру и доказывает ему, что чувства, с помощью которых мы познаем окружающий мир и судим о нем, часто обманывают людей. У нас нет никакого инструмента, который позволил бы нам понять, например, что мир бодрствования более реален, чем мир снов. И доверчивый Полиандр, и скептически настроенный Эпистемон вынуждены согласиться с Евдоксом, который предлагает ставить под сомнение все доступное человеку знание об окружающем мире. Вскоре в своих размышлениях Полиандр доходит до сомнения в собственном существовании. Тут-то Декарт–Евдокс и указывает на парадокс, который должен убедить собеседников в том, что они существуют: Полиандр сомневается во всем — но не может усомниться в собственном сомнении. Он открыто и глубоко переживает чувство сомнения, чего, конечно, не смог бы сделать, если бы его не существовало. Таким образом, для Декарта мышление и вытекающее из него сомнение — неотъемлемые атрибуты человека.

Далее в работе Декарт предполагает, что некоторые могут подумать, что для того, чтобы быть уверенными в истинности фразы «Я мыслю, следовательно, я существую» или «Я сомневаюсь, следовательно, я существую», нам необходимо знать, что такое сомнение, мышление и существование. По этому поводу философ замечает: «…не воображай, что для познания этих вещей необходимо насиловать свой ум… Такое занятие достойно того, кто желает выступать в роли классного наставника или вести диспуты в школах; тот же, кто хочет исследовать вещи сам, судя по тому, как он их воспринимает, не может обладать столь ничтожным умом, чтобы не понять, внимательно исследуя вопрос, что такое сомнение, мышление и существование; для этого у него достаточно разума, и ему нет нужды выучивать все эти различения».

Таким образом, для Декарта вопрос о мышлении являлся основополагающим для любых дальнейших рассуждений о мире. Существование человека для философа было очевидно, поскольку он мыслит и не может усомниться в своем мышлении.

Когда бытие определяется сознанием

Осознанность своих шагов и ответственность за собственные решения — признаки бодрствующего сознания

Руководствующиеся сознанием люди всегда знают, чего они хотят от этой жизни, и выстраивают ее, в то время как другие – лишь наблюдают со стороны, наблюдают как Санта-Барбару.

Определитесь с жизненно важной идеей. Пусть на ближайший год (хотя бы) она станет смыслом вашей жизни

Определились? Теперь нужны промежуточные измеримые цели. В противном случае вы рискуете прожить жизнь за один день, который в конечном итоге назовется “день сурка”.

Мне лет 20 назад уже предлагали этот сценарий: каждое “завтра” обычное клонированное “вчера”. Работа — дом, работа — дом. К счастью мой жизненный путь всегда измерялся не квадратными метрами. Надеюсь, что и у вас также.

Ведя разговор о сознании, важно подумать и над вопросом “чье?” По словам видного журналиста, в политических кулуарах родилась идея управления общественным сознанием. Одна из главных задач власть имущих выгодно надеть на задействованных в фильме героев “белые и черные шляпы”

Потому, дорогие друзья, нам нужна осторожность, чтобы общественные оценки не превратили наших врагов в друзей, а друзей во врагов. Не спешите верить каждому слову, чье бы оно ни было

Мир, в котором мы с вами вынуждены создавать себе добрую репутацию, давным-давно сошел с ума. И нам с вами его психиатрический диагноз не ликвидировать.

Пусть те, кто в мире продолжают свою борьбу за право первому надеть белый халат, а мы оставаясь нейтральными в этих баталиях, сделаем верный выбор в вопросе, как бытие определяет сознание.

Мне будет интересно узнать, что помогает вам в этом вопросе

Сознание и социальные движения

Многие общественные движения свободно трактовали представления Маркса о мышлении. Многие считают, что оно подразумевает поиск истинного исторического пути, в отличие от пропаганды, которую распространяют правящие элиты. К прмеру, феминистское движение говорило о повышении сознательности, а многие южноафриканские активисты называют себя частью Движения Черного Сознания, которое призывает чернокожих следовать своей «истинной» политической траектории (в противоположность идеям, изложенным, например, режимом апартеида). В последнем примере для многих южноафриканских чернокожих оно означало отказ от расистских представлений о неграх, отказ от белого правления и восстановление собственной национальной идентичности, истории и власти. К чему все это привело, мы можем видеть на примере современных ЮАР и Зимбабве.

Что первично: бытие или сознание?

В философии существует вопрос о первичности материи и сознания. Два основополагающих течения спорят, что является первоосновой всего. Материалисты уверены, что реальный мир и законы физики определяют духовную составляющую жизни.

Последователи идеалистического направления считают, что наше мышление, чувства, душа влияют на окружающую действительность. Главный аргумент идеалистов: человек развивается, потому что испытывает тягу к познанию. Если бы мысли людей ограничивали условия быта, исследователи, ученые и философы не совершали бы открытий. Человечество развивается благодаря стремлению разума узнавать новое.

Видео про зависимость сознания от бытия

В данном ролике Анна Макарова наглядно и доступно продемонстрирует, как бытие человека определяет сознание, опишет процесс простыми словами:

«Религия — опиум для народа»

Автор

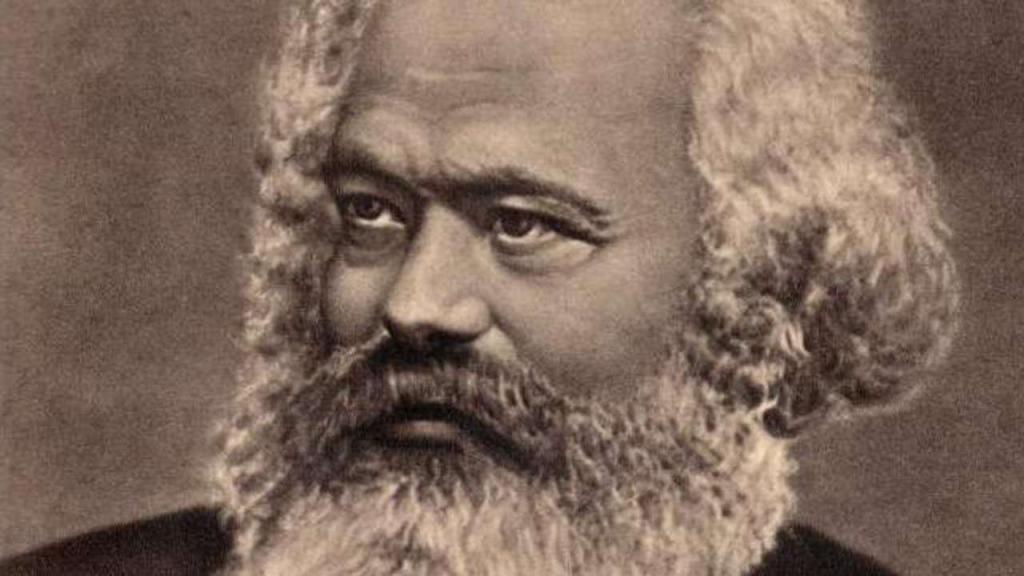

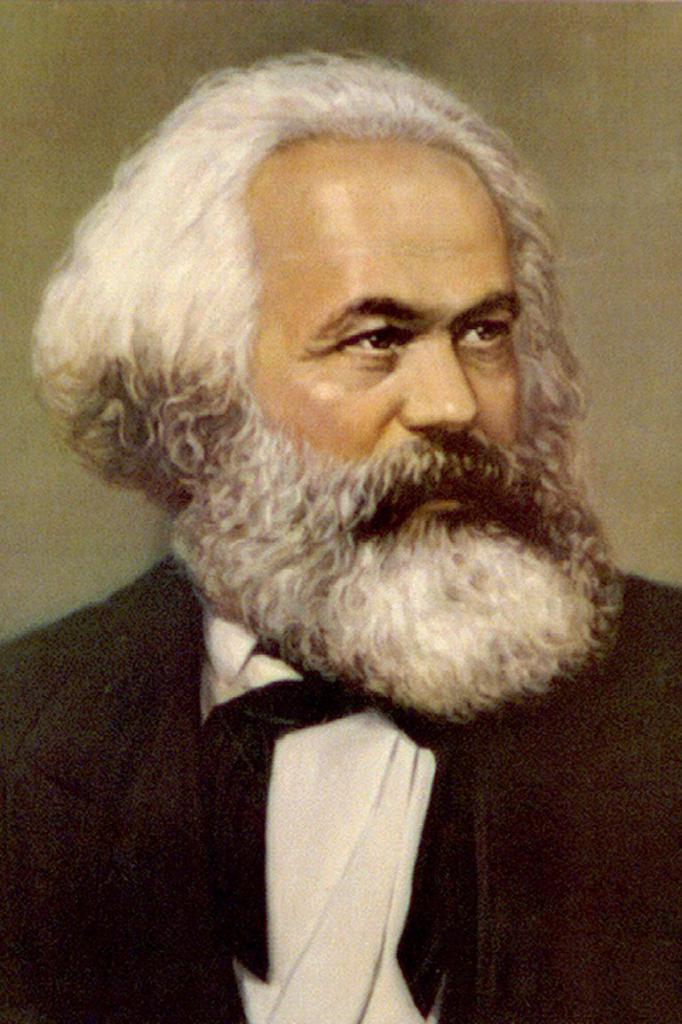

Карл Маркс

Контекст

«Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. М., 1955.

Как принято понимать

Религия — средство для одурманивания народа, и в этом видится угроза с ее стороны.

Комсомольская пасха. Москва, 1920-е годы

Комсомольская пасха. Москва, 1920-е годы

Что хотел сказать автор

По Марксу, религия — это то, что создано человеком в определенных обществах и культурах. У нее есть определенные функции в общественном организме. Маркс утверждает: религия возникает в тех обществах, где есть угнетенные, нуждающиеся в иллюзиях. «Опиум» религии уменьшает непосредственные страдания людей и погружает их в мир приятных иллюзий, которые, в свою очередь, дают им силы для продолжения жизни. Отдельно следует отметить, что на момент написания текста Марксом опиум не принято было рассматривать как наркотик. Его считали в первую очередь лекарством (обезболивающим).

В конечном счете, по Марксу, религия должна быть упразднена, поскольку она имеет значение лишь как способ производства иллюзий, а когда общество изменится, иллюзий уже не потребуется. Следует ли в таком случае просто запретить религию? Для Маркса это бессмысленно, поскольку невозможно полностью одержать победу над ней, не уничтожив ее базис — капиталистические социальные отношения, отчуждение от труда и в целом буржуазный уклад.

«Бытие определяет сознание»

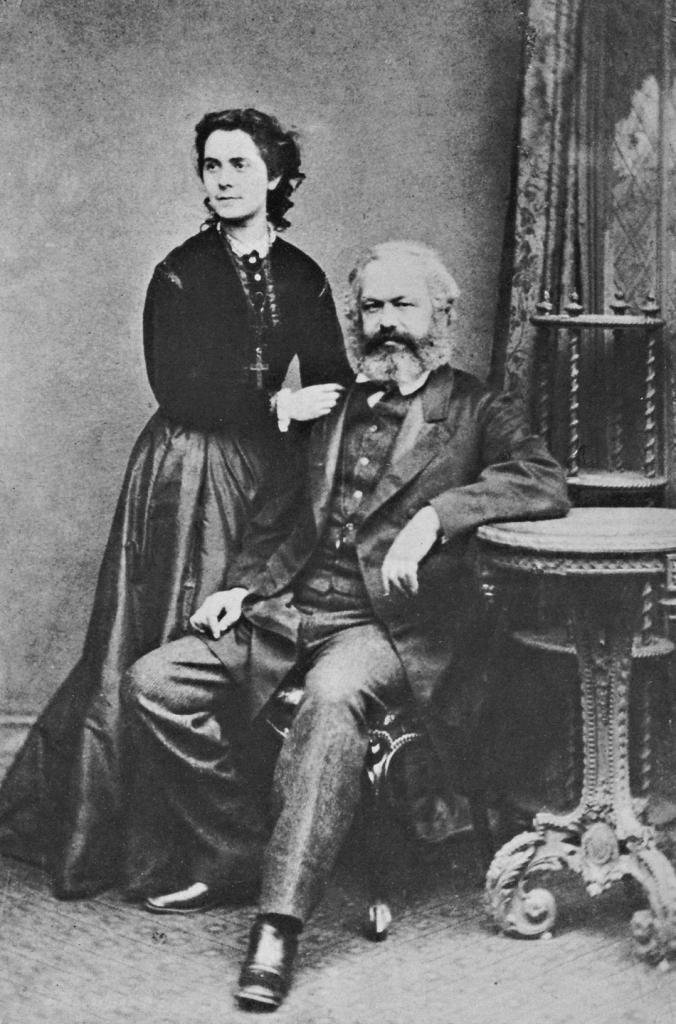

Автор

Карл Маркс

Контекст

«Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. М., 1955.

Как принято понимать

Чаще всего в СССР это высказывание использовали для указания на связь между условиями жизни конкретного человека и его поведением. Эта интерпретация близка к оригинальному смыслу высказывания, однако не исчерпывается им.

Что хотел сказать автор

На самом деле Карл Маркс использовал эту фразу для описания куда более масштабных процессов, чем жизнь отдельного индивида. Во-первых, Маркс говорит об «общественном» бытии людей — то есть не только о материальных условиях жизни, но и о социальных. Марксисты полагали, что общество формирует личность человека и оказывает значительное влияние на его поведение. Принадлежность человека к общественному классу «эксплуататоров» или «эксплуатируемых» чрезвычайно существенна для Маркса, считавшего, что «история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов».

Во-вторых, это высказывание является примером важного для марксистской теории различения базиса и надстройки. Маркс полагал, что базисом общества являются производственные отношения и их участники — в первую очередь рабочие и крестьяне, занимающиеся производством материальных благ

Надстройка же — это совокупность всех культурных институций, всех видов человеческой деятельности, связанной с умственным трудом и работой с нематериальными объектами. Как следует из предложения, предшествующего афоризму, Маркс считает, что изменения в производстве материальных благ для общества наиболее значимы. Они первичны по отношению к трансформации надстройки: изменения в культуре, политике, общественном устройстве всегда следуют за изменениями в процессах производства материальных благ. В том числе и социальная революция, к которой, по мнению Маркса, неизбежно движется капиталистическое общество, таким образом, возможна только после экономической трансформации, связанной с изменениями в производстве материальных благ.

Как и многие другие мыслители середины XIX века, Маркс возлагал большие надежды на бурно развивающиеся технологии, которые должны были прийти на смену рабочим, занимающимся тяжелым и низкооплачиваемым трудом. Он верил, что они позволят сократить продолжительность рабочего дня и дать возможность получить образование, заняться творчеством и духовным развитием даже представителям эксплуатируемых классов.

«Прав не дают, права берут»

Автор

Петр Кропоткин; также фразу приписывают Горькому

Контекст

Афоризм часто приписывается Максиму Горькому, который вложил его в уста одного из персонажей пьесы «Мещане» (1901):

Но близкое по смыслу выражение впервые появляется в статье «Политические права» Петра Кропоткина, одного из крупнейших теоретиков анархизма, опубликованной в 1870–80-е годы на французском языке: «Свобода — не именинный подарок. Ее нужно взять; даром она никому не дается». На русском языке статья впервые вышла в 1906 году, и русскоязычная версия этого высказывания действительно могла быть навеяна словами героя Горького:

Как принято понимать

Чаще всего эту фразу понимают как призыв к борьбе за свои (в первую очередь политические) права и, шире, как призыв к борьбе за свободу, к революции.

Что хотел сказать автор

В своем эссе «Политические права» Кропоткин разбирает разные виды политических прав: право на свободу собраний, свободу печати, избирательное право и так далее. Он опирается на историю европейских стран, в первую очередь Франции.

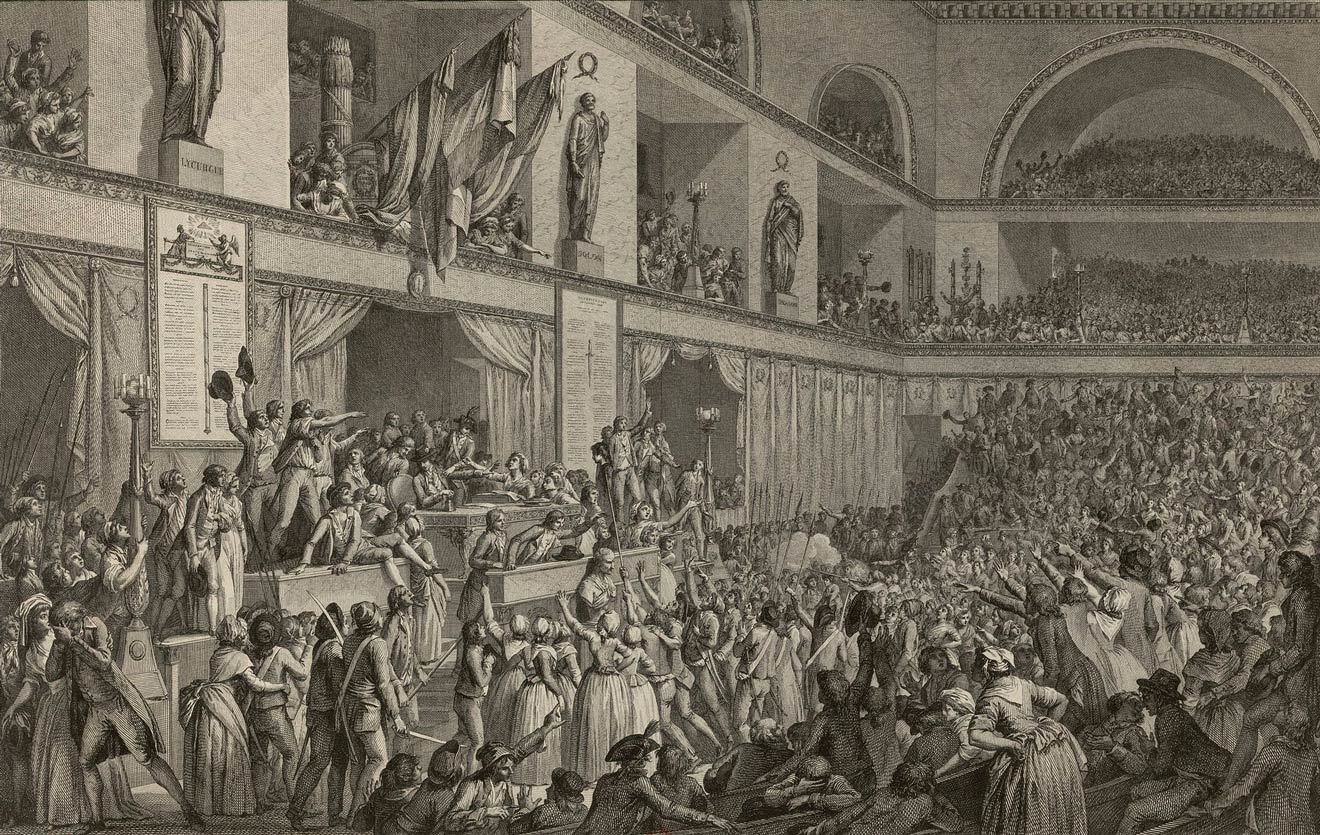

Прериальское восстание в Париже. Гравюра Шарля Моне. 1796 год

Прериальское восстание в Париже. Гравюра Шарля Моне. 1796 год

Кропоткин приходит к неутешительному выводу: да, политические права и свободы — это хорошо, но в современном мире буржуазия научилась использовать их в своих интересах. К примеру, свобода печати позиционируется как лежащий в основе законов принцип только в тех странах, где печать продемонстрировала свою политическую несостоятельность. В таких странах, как США, Швейцария, Англия, действительно существует свобода печати — но это именно те страны, в которых капитализм и эксплуатация особенно развиты.

Капиталисты готовы признавать различные права у народа до тех пор, пока законодательное обеспечение этих прав не угрожает их интересам. «Неотъемлемы лишь те права, которые человек завоевал упорной борьбой и ради которых готов каждую минуту снова взяться за оружие», — делает вывод Кропоткин. Реальные политические права, по мнению Кропоткина, могут быть закреплены только через самоорганизацию и вооружение масс — а права, полученные путем институционализированной политической борьбы, никогда не будут гарантом реальной свободы.

Что думали о мироздании философы

Н. Гартман, немецкий философ, противопоставил «новую онтологию» теории познания и считал, что все философские направления изучают бытие. Бытие многолико, оно включает в себя физические, социальные, психические явления. Единственное, что объединяет части этого разнообразия – они существуют.

Хайдеггер переосмыслил понятия Бога, реальности, сознания и логики с точки зрения подведения философии под научное основание. Философ считал, что человечество утратило осознание связи между человеком и бытием еще со времен Платона, и стремился это исправить.

Ж. Сартр определял бытие как чистое, логическое тождество с самим собой. Для человека – бытие-в-себе: подавленная умеренность и самодовольство. По представлениям Сартра, по мере развития человечества, ценность бытия постепенно утрачивается. Это смягчает то, что частью сущего является ничто.

https://www.youtube.com/watch?v=https:kHr46oFMWGQ

Все философы сходятся в мыслях, что мироздание существует. Некоторые считают его основой материю, некоторые – идеи. Интерес к этой теме неиссякаем: вопросы бытия интересуют людей на всех этапах развития человечества, потому что однозначный ответ еще не найден, если его все же можно найти.

А правда, как всегда, посередине

Концепция человеческого сознания в абстрактном плане, как пассивный продукт бытия, происходит от предмарксистской философии и однозначно отвергается Марксом. Диалектика настаивает на постоянном изменении реальности, и ее сторонники также настаивают на том, что вещи и процессы реагируют друг на друга, а значит, являются взаимосвязанными. Бытие определяет сознание, но может быть и наоборот: хорошими примерами являются французские, русские и другие революции, в которых человеческое действие изменило фундаментальную основу экономики. Они стали возможными благодаря достижениям материальных сил, но могли произойти только благодаря действию человека, что, в свою очередь, зависело от его идеологической убежденности. Соответственно, бытие и сознание взаимозависимы и одинаково определяют друг друга. На практике мы не можем отделить одно от другого – они могут быть разделены только абстрактно.

Таким образом, настояние на первичности бытия не исключает и не умаляет роли мышления. Это означает, что сознание можно понимать только как отношение к материальному миру: оно сохраняет некоторую автономию, но в более широких рамках, от которых оно в конечном счете зависит.

«Бытие определяет сознание» – что это значит?

Как и у всех философов, определение человеческого разума имеет решающее значение для Маркса. Сознание – это то, как человек определяет себя. Маркс заимствует эту идею у своего учителя Гегеля, который утверждал, что сознание – это постоянный процесс, называемый диалектикой между оппозициями (тезис и антитезис). Для Маркса этот процесс является экономическим и происходит между теми, кто имеет деньги и власть, и теми, кто лишен этого. Этот экономический детерминизм определяет историю, борьбу и человеческое мышление.

Для Маркса индивидуальное сознание – это то, что нельзя отделить от своего класса или социально-экономической группы. Маркс утверждает, что всю историю можно рассматривать как классовую борьбу, основанную на владении богатством. В результате мышление людей на самом деле является сознанием их социальной группы.

Мышление человека, по мнению автора высказывания «Бытие определяет сознание», полностью зависит от того, к какой социальной группе он принадлежит. Человек, рожденный в низших классах, по мнению Маркса, мыслит, как люди его класса, в отличие от другого человека, являющегося представителем более высокого класса.

Таким образом, это не индивидуализированное и изолированное сознание людей, которое определяет их существование и чувство собственного достоинства, а социальное существование, основанное на социально-экономической реальности. Оно определяет их «думание» и наделяет чувством собственного достоинства. Для Маркса история – это эволюция отношений между теми группами, у которых есть богатство, и теми, кто его лишен.

«Ад — это другие»

Автор

Жан-Поль Сартр

Контекст

«Эти пожирающие взгляды… (Внезапно оборачивается.) А! Вас только двое? Я думал, гораздо больше. (Смеется.) Так вот он какой, ад! Никогда бы не подумал… Помните: сера, решетки, жаровня… Чепуха все это. На кой черт жаровня: ад — это Другие». Ж.-П. Сартр. За закрытыми дверями. Пер. Л. Каменской.

Как принято понимать

«Обычно полагают, что под этим я имел в виду то, что наши отношения с другими людьми всегда отравлены, что они неизменно похожи на ад. Но на самом деле я имел в виду абсолютно другое», — признавался Сартр перед показом пьесы, где должна была прозвучать эта знаменитая реплика. Действительно, эта цитата чаще всего продолжает интерпретироваться таким образом, что казалось самому Сартру неверным.

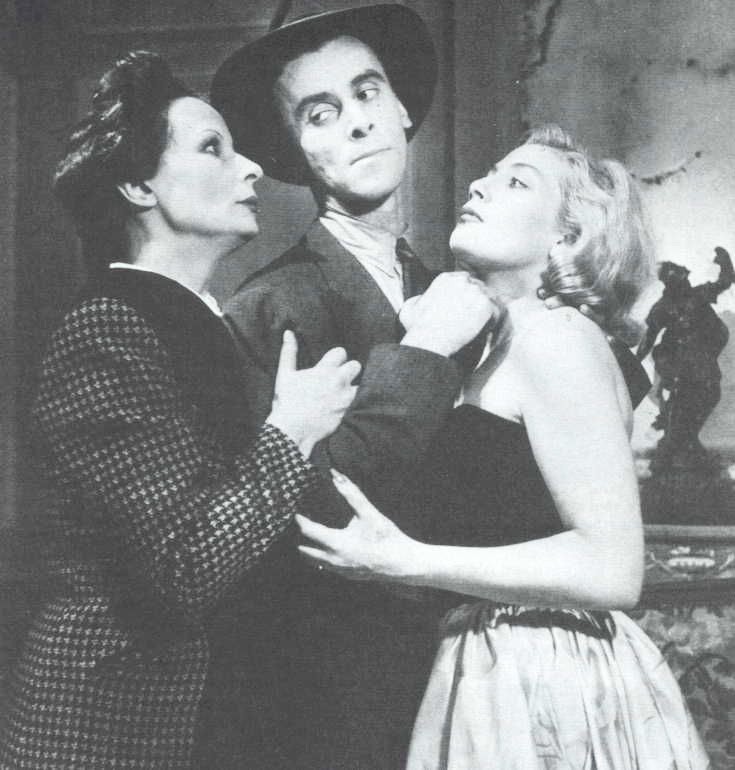

Что хотел сказать автор

Эту фразу произносит один из героев пьесы «Huis clos» (буквально «Нет выхода»; в русском переводе — «За закрытыми дверями»). Первая версия пьесы, кстати, называлась «Другие». Пьеса переполнена характерным сартровским абсурдом и начинается с попадания публициста Гарсена в ад. Первое место в аду оказывается гостиной, оформленной в духе Второй империи, что сбивает Гарсена с толку: он ожидал увидеть колья и камеры пыток. Спустя какое-то время в гостиной оказываются еще двое персонажей — лесбиянка Инес Серрано и убившая собственного ребенка Эстель Риго. Вскоре у троих завязывается нечто вроде интриги. Эстель и Гарсен хотят отношений, но им мешает присутствие Инес, которая, в свою очередь, не против сблизиться с Эстель. Их отношения становятся напряженными уже через пару часов общения, хотя трое обречены провести в комнате весь свой срок пребывания в аду.

Сцена из спектакля по пьесе Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями» в Théâtre de la Potinière. Париж, 1946 год

Сцена из спектакля по пьесе Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями» в Théâtre de la Potinière. Париж, 1946 год

Перед показом пьесы Сартру пришлось пояснить, что он имел в виду: «Если отношения с Другим запутанны и извращенны, то Другой превращается в ад. Почему? Когда мы думаем о себе, когда мы пытаемся себя понять — мы используем знание о нас, которое уже есть у Других. Мы судим о нас, используя средства, которые другие люди дали нам. В каждое суждение, которое я делаю, уже вторгается чье-то еще. В том, что я чувствую, уже вторгается чье-то суждение». Из этого, впрочем, не следует, как поясняет Сартр, невозможность отношений с другими людьми. Напротив: это подчеркивает их важность.

Таким образом, согласно философской позиции Сартра, наше познание всегда опосредовано Другим. Мы боимся быть отрицательно оцененными Другими, и поэтому мы никогда полностью не контролируем себя в присутствии кого-то еще. Даже если Другой не присутствует, мы все равно остаемся как бы в присутствии Других.

Кто автор фразы «бытие определяет сознание»?

Цитата принадлежит теоретику исторического материализма Карлу Марксу. В предисловии к труду 1828 года «К критике политической экономии» философ пишет: общественная среда влияет на мысли, чувства, мировоззрение человека.

Учение Маркса строится вокруг идеи, что нематериальные процессы зависят от условий, в которых живут люди. К таким процессам мыслитель относит:

- Религиозные верования;

- Политический строй;

- Взаимодействия внутри общества;

- Культурное развитие.

В основе этих аспектов лежит быт, занятия членов общества, добыча ресурсов для выживания.

Соответственно, чтобы изменить способ мышления, нужно поменять среду жизни, труда. Если внедрить на фабрике станки или конвейер – рабочим, которые раньше выполняли простые механические действия, придется переучиться на новые задачи. Для этого потребуются дополнительные навыки, курсы повышения квалификации.

Идея того, что для работы важно образование, передастся следующим поколениям

Сколько видов реальности существует в философии

Философия бытия включает в себя все в сознании человека, природе и обществе. Поэтому его категории – абстрактное понятие, объединяющее по общему признаку разнообразные явления, предметы и процессы.

Выделяют две категории:

- Объективная реальность существует вне зависимости от человеческого сознания.

- Субъективная реальность состоит из того, что принадлежит человеку и без него не существует. Сюда относятся психические состояния, сознание и духовный мир человека.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Существует иное распределение бытия как совокупной реальности:

- Природное. Разделяется на то, что существовало до появления человека (атмосфера) и та часть природы, которая преобразована человеком. Сюда можно отнести селективные сорта растений или промышленную продукцию.

- Человеческое. Человек как объект и субъект, подчиняется законам природы и в то же время является социальным, духовно-нравственным существом.

- Духовное. Разделяется на сознание, бессознательное и сферу идеального.

- Социальное. Человек как личность и как часть общества.

Ложное сознание

По мнению Маркса, мышление человека всегда было политическим, поскольку оно всегда было результатом политико-экономических обстоятельств. То, что человек думает о жизни, власти и о себе, является продуктом идеологических сил.

По мнению Маркса, идеологии объясняют и оправдывают нынешнее распределение богатства и власти в обществе. В обществах с неравным распределением социальных благ эти неравенства представлены как приемлемые, добродетельные, неизбежные и т. д. Таким образом, идеологии приводят людей к признанию статус-кво. Подчиненные люди верят в свое подчинение: крестьяне принимают правильность существования аристократии, фабричные рабочие соглашаются с мировоззрением капиталистов, а потребители не оспаривают власть корпораций. Эта вера в собственное подчинение, осуществляемое через идеологию, для Маркса является ложным сознанием.

То есть условия неравенства создают идеологии, которые вводят людей в заблуждение об их истинных устремлениях, ценностях и целях. Так, например, Маркс полагал, что рабочий класс был обманут национализмом, организованной религией и прочими формами «опиума для народа». Эти идеологические конструкции мешают людям понять, что именно они производят богатство, а значит, именно они-то и заслуживают право им владеть.