Борисоглебский мужский монастырь в дмитрове

Содержание:

- История основания

- Как добраться

- Современное состояние и режим посещения Ростовского Борисоглебского монастыря

- История Борисоглебского монастыря в Дмитрове

- Монастырь XIX веке

- Разговор старца Иринарха и пана Сапеги

- Примечания

- Место для строительства монастыря выбрал сам преподобный Сергий Радонежский!

- История Борисоглебского монастыря

- История обители

- История монастыря Аносиного монастыря

- Дальнейшая история

- Литература

История основания

Одно из древних преданий гласит, что обитель основал князь Юрий Долгорукий в середине XII столетия (в этот период был построен и сам город Дмитров). К сожалению, точной даты неизвестно, так как во времена Смуты сгорела монастырская библиотека со всеми историческими архивами.

Борисоглебский монастырь в Дмитрове Московской области

- Редкое документальное свидетельство, которое дошло до нашего времени, противоречит древнему преданию и говорит о том, что Борисоглебская обитель была создана в начале XV столетия. Эту версию подтверждает нахождение каменного креста, поставленного на территории обители в 1462 г. на торжество Благовещения. Спустя 4 века закладную реликвию обрела братия монастыря под приделом святителя Алексия. Сегодня святыня хранится в Дмитровском краеведческом музее.

- Являясь княжеским владением, монастырский комплекс имел обширные земельные вотчины и полностью зависел от денежных средств, щедро поставляемых дмитровскими князьями. В 1537 г. началось строительство главного каменного храма, освященного в честь праведных Бориса и Глеба. Он создавался в стилистике древнерусского зодчества, по архитектурным формам здание напоминало Переславский Преображенский собор.

- Борисоглебская церковь имела четыре столпа, два престола и три апсиды, её фундамент устанавливали на белокаменный подклет. Завершением собора служили две главы, одна из которых не сохранилась. В киоте западного фасада находился образ Христова Вознесения. Есть предположение, что в этой же части располагалась небольшая звонница, а вокруг самого здания установили паперти (внешние притворы) с тесовыми кровлями.

- С середины XVI столетия Борисоглебская обитель перешла под непосредственное управление архимандритов и стала подчиняться патриарху РПЦ. В 1610 г. монастырский комплекс потерпел колоссальные ущербы от польско-литовских захватчиков и предателей Отечества. Борисоглебскую обитель полностью сожгли, а сам город Дмитров досконально разорили. Восстановление монастыря произошло только через десять лет.

- В середине XVII в. близ западного фасада Борисоглебского собора установили придел, освященный в честь святого Алексия. Пристройка имела одну главу и небольшой притвор, средства на воздвижение выделила помещица П. Чаплин. В конце XVII столетия к зданию присоединили паперть, которая касалась западного портала главного собора, над притвором стояла колокольня.

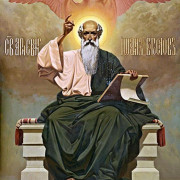

На заметку! Священномученики Борис и Глеб — первые русские христиане, канонизированные Православной Церковью. Исследователи предполагают, что прославление состоялось в 1020 г., в день перенесения останков Глеба и положения их рядом с мощами его брата Бориса в церкви В. Великого.

Их канонизировали в качестве страстотерпцев, святых, принявших смерть во имя Заповедей Господа и не проявивших к убийцам даже капли ненависти. В молитве к священномученикам христиане просят здоровья, мира и защиты от внешних врагов.

Как добраться

Борисоглебский Аносин монастырь находится в деревне Аносино Истринского района Московской области, на улице Троицкой, д. 37.

Чтобы самостоятельно посетить обитель на общественном транспорте туристам из Москвы следует доехать до Рижского вокзала и сесть на электричку, следующую до станции Нахабино. Затем необходимо пересесть на автобус маршрута No22 и доехать до остановки Аносино.

Женский Борисоглебский монастырь, расположенный в подмосковной деревне Аносино — тихое и живописное место, в котором возрождаются древнерусские традиции иночества. В соответствии с православными традициями монахини не только занимаются духовным служением, но и ведут общественную и образовательную деятельность.

Богослужение в Борисоглебском Аносином монастыре

Современное состояние и режим посещения Ростовского Борисоглебского монастыря

Территория монастыря открыта для свободного посещения с 7.00 до 20.00. Фотографирование братии и внутреннего убранства храмов во время богослужений возможно только с разрешения настоятеля обители.

Сейчас в монастыре проживает игумен и десять насельников. У них есть свой небольшой огород и пасека. Здесь также работают церковная лавка и музей, знакомящий с многовековой историей обители. Для групп паломников или туристов можно заказать экскурсию.

Звонница

Сегодня туристы и паломники стремятся побывать возле встроенной в монастырскую стену кельи, где жил Иринарх Затворник, а также возле гробницы с его мощами. Почитаемые вериги, шапочка и плеть преподобного Иринарха, к сожалению, были утрачены во времена советской власти.

В обители ежегодно проходят Иринарховские чтения и проводимый с 1997 года и очень почитаемый верующими Иринарховский крестный ход, который начинается от стен монастыря и проходит к источнику, расположенному в 40 км.

Богослужения начинаются в будни в 7.30, в воскресные и праздничные дни – в 8.00. Окончание вечерней службы в будни – 19.00, в воскресные и праздничные дни – 21.00-21.30.

Это интересно: Саввино-Сторожевский мужской монастырь в Москве

История Борисоглебского монастыря в Дмитрове

Согласно преданию, Борисоглебский монастырь был основан Юрием Долгоруким почти одновременно с основанием Дмитрова в 1154 году. Однако, скорее всего, он возник не раньше третьей четверти XV века. В письменных источниках монастырь впервые упоминается в завещании князя Юрия Васильевича в 1472 году. В 1841 году под приделом Борисоглебского собора монастыря был найден крест, на котором была выбита дата его установки – 1462 год. Есть также версия, что Борисоглебский Дмитровский монастырь возник в 1380-е годы.

В 1537 году в монастыре был построен одноглавый собор во имя святых князей Бориса и Глеба. В 1610 году пострадал от отряда гетмана Яна Сапеги. В 1652 году монастырь стал подмосковной резиденцией митрополита Новгородского Никона, ставшего в том же году патриархом, однако тот вскоре охладел к этой обители и перенес свою резиденцию в основанный им Воскресенский Новоиерусалимский монастырь.

В 1656 г. Прасковья Чаплина, жена стольника Алексея Чаплина, пристроила к Борисоглебскому собору придел во имя Алексия, человека Божия. После сильного пожара в 1672 году Борисоглебский монастырь был перестроен в камне. В 1689 году были построены стены и башни. С 1664 по 1682 год монастырь был самостоятельным, затем до 1725 года он был приписан к московскому Заиконоспасскому монастырю, а с 1725 года вновь стал независимым. В 1777 году здесь открылось духовное училище. На рубеже XIX-XX веков были проведены ремонтно-восстановительные работы. До конца XIX века в монастыре вели рукописную летопись.

После революции 1917 года на базе Борисоглебского монастыря была создана трудовая артель. В первой половине 1920-х годов Борисоглебский монастырь стал женским. В 1926 г. на территории разместился Музей Дмитровского края, однако в 30-х годах многие сотрудники музея были репрессированы.

В 1932 году в связи со строительством канала Москва-Волга (переименованного в 1947 г. в Канал имени Москвы), здесь было размещено Управление канала Москва-Волга и Дмитлага (одного из подразделений ГУЛАГа). В годы Великой Отечественной войны на территории монастыря размещалась воинская часть. После войны – различные организации, склады и жилье.

В 1993 году началось возрождение монастыря.

Монастырь XIX веке

В начале XIX века возводится корпус для настоятелей. В 1888 году из-за ошибки в прочтении даты, написанной на одном из крестов монастыря, отмечают пятивековой юбилей обители

Это событие привлекает повышенное внимание к монастырю

Начинается его финансирование и дальнейшее восстановление. Под руководством известного архитектора того времени И.П. Машкова восстанавливается главный собор Св. Бориса и Глеба в его первоначальном виде. Остальные постройки частично реконструируются и реставрируются. Возводится новое здание духовного правления.

После Октябрьской революции 1918 года иноки из Борисоглебского монастыря в Дмитрове переводятся в Николо-Пешношскую обитель, а их место занимают монахини, эвакуированные из Украины и Рязани. Спустя восемь лет монастырь упраздняют, а в его помещениях располагается краеведческий музей.

С 1949 по 1970 год на территории обители располагалась воинская часть, а затем различные организации и учреждения. В 1993 году началось восстановление монастыря, а через 10 лет здесь появляются иноки и настоятель. В 2004 году обитель была отреставрирована и освящена.

Разговор старца Иринарха и пана Сапеги

«Однажды пан Сапега со своим войском остановился за два ночлега от Борисоглебского монастыря, намереваясь выжечь монастырь и побить братию. Услышав о преподобном, Сапега сам пожелал увидеть его. Сапега приехал в монастырь, вошел в келью старца и сказал ему:

— Благослови, отче! Как ты терпишь такую великую муку?

Старец отвечал ему:

— Бога ради сию темницу и муку терплю в кельи сей.

Многие из панов стали говорить Сапеге:

— Сей старец за нашего короля и за Димитрия Бога не молит, а молит Бога за Шуйского царя.

Старец возразил:

— Я в России рожден и крещен, за русского царя и Бога молю.

Сапега сказал:

— Правда в батьке велика: в которой земле жить, тому царю и служить.

— Ограбили тебя, старец? — спросили паны.

Старец отвечал:

— Приехал лютый пан Сушинский и пограбил весь монастырь, не только меня, старца грешного.

Сапега сказал:

— За то пан Сушинский повешен.

После сего старец дал такой совет пану Сапеге:

— Возвратись, господин, в свою землю: полно тебе в России воевать! Если же не уйдешь из России или опять придешь в Россию и не послушаешь Божьи слова, то будешь убит в России.

Пан Сапега умилился душою вследствие сих слов и сказал:

— Чем мне тебя одарить? Я ни здесь, ни в иных землях монаха такого крепкого и безбоязненного не видывал.

Старец сказал:

— Я Святому Духу не противник, от Святого Духа и питаюсь. И как Святой Дух тебе внушит, так ты и сделаешь.

Сапега сказал:

— Прости, отче! — и, поклонившись, вышел с миром.

Сапега прислал затем старцу на милостыню пять рублей денег и воспретил своему войску чем-либо вредить монастырю. Вскоре Сапега с ратью направился к Переяславлю, а в монастыре была великая радость, что Бог избавил от разорения; старец же непрестанно со слезами молил Бога об избавлении всей русской земли от пленения».

Из жития святого Иринарха, составленного святителем Димитрием Ростовским.

Примечания

- ↑ Былов Н. Дмитровский Борисоглебский монастырь. Исторический очерк. М., 1905 (2-е изд.)

- Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. М., 1908, c. 442

- Тихомиров М. Н. Город Дмитров от основания города до половины XIX века. С планами, картами и диаграммами. Под ред. А.Н. Зюзина. Изд. второе, переработанное. — Дмитров: Издательский дом «Вести», 2006. — 92 с.

- ↑

- ↑ Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. Вып. 1 — М.: Стройиздат, 1998, с. 124—127

- Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI—XVIII веках. Выпуск одиннадцатый. Верейская, Дмитровская и Троицких вотчин десятины (Московского уезда). — М.: Изд. Имп. о-ва истории и древностей Российских при Моск. Ун-те, 1913.

- Дмитлаговцы строили на века. // Север Подмосковья. — 3—9.12.2004.

- Шаховская А. Д. Природа Дмитровского края: краткий краеведческий очерк — М.:Работник Просвещения, 1923. — 95с.

- Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. М., 1908, c. 443

Место для строительства монастыря выбрал сам преподобный Сергий Радонежский!

Святой приезжал в Ростов по делам в 1363 году. На создание монастыря в честь Бориса и Глеба — первых святых Русской Церкви — он благословил новгородских монахов Феодора и Павла.

Все строения монастыря времен Сергия Радонежского были деревянными, ни одно из них не сохранилось.

Инок Пересвет жил здесь в XIV веке. Его вместе с братом Ослябей благословил на битву преподобный Сергий. Пересвет первый начал Куликовскую битву с сильнейшим воином Орды Челубеем. В 2005 году скульптор Зураб Церетели установил в поселке Борисоглебский бронзовый памятник святому воину Александру Пересвету.

Борисоглебский монастырь стоит в излучине реки Устье в 18 км от Ростова, на дороге из Ростова в Углич. Фото: Ghirlandajo/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0

Борисоглебский монастырь стоит в излучине реки Устье в 18 км от Ростова, на дороге из Ростова в Углич. Фото: Ghirlandajo/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0

Сегодня обитель — могучая каменная крепость. Каменное строительство началось при Василии III, в 1522 году. В конце XVII века многие здания были перестроены и возведены новые. Именно в таком виде обитель дошла до наших дней.

2

История Борисоглебского монастыря

Возникновение в этих местах монастыря связывают с именем князя Юрия Долгорукого, являющегося основателем Дмитрова. В 1154 г. князь заложил здесь город, который назвал в честь покровителя своего сына — святого Дмитрия. До нас дошли предания, согласно которым, Юрий Долгорукий одновременно с городом приказал возвести и монастырь. Однако по современным находкам археологов нельзя научно доказать подобные предания. Официально же монастырь уже стоял в Дмитрове в 1472 г. Именно этим годом датировано завещание князя Юрия, в котором он упоминает Борисоглебскую обитель. Со времени основания (примерно в середине XV века) и до XVII столетия монастырь считался княжеским — это значило то, что всеми делами комплекса (как религиозными, так и светскими) управляли князья из Москвы и Дмитрова. Ситуация эта мало устраивала монахов и прихожан, ведь князья не могли постоянно находиться при дворе монастыря и контролировать его жизнь. Хотя это положение дел не мешало обители иметь собственного настоятеля. Примерно с XV века руководитель комплекса имел право быть в чине архимандрита, но первый документально подтвержденный настоятель с таким званием был здесь лишь в 1519 г. — его звали Феодосий.В середине XVII века (1652-54 гг.) царь московский Алексей своим указом приписывает Борисоглебский монастырь к Новгородскому Архиерейскому дому. Событие это означало утрату монастырским комплексом самостоятельного управления. Отныне контроль над жизнью обители осуществлялась новгородскими строителями. Чуть меньше чем через 100 лет — в 1724-26 гг. — православное сооружение снова приписано к тому же самому Архиерейскому дому. Между этими событиями — в 1682 г. — его собирались приписать к еще одному комплексу в Москве — Заиконоспасскому. Но этого не произошло, поэтому в те годы обитель была самостоятельной.

Возникновение в этих местах монастыря связывают с именем князя Юрия Долгорукого, являющегося основателем Дмитрова. В 1154 г. князь заложил здесь город, который назвал в честь покровителя своего сына — святого Дмитрия. До нас дошли предания, согласно которым, Юрий Долгорукий одновременно с городом приказал возвести и монастырь. Однако по современным находкам археологов нельзя научно доказать подобные предания. Официально же монастырь уже стоял в Дмитрове в 1472 г. Именно этим годом датировано завещание князя Юрия, в котором он упоминает Борисоглебскую обитель. Со времени основания (примерно в середине XV века) и до XVII столетия монастырь считался княжеским — это значило то, что всеми делами комплекса (как религиозными, так и светскими) управляли князья из Москвы и Дмитрова. Ситуация эта мало устраивала монахов и прихожан, ведь князья не могли постоянно находиться при дворе монастыря и контролировать его жизнь. Хотя это положение дел не мешало обители иметь собственного настоятеля. Примерно с XV века руководитель комплекса имел право быть в чине архимандрита, но первый документально подтвержденный настоятель с таким званием был здесь лишь в 1519 г. — его звали Феодосий.В середине XVII века (1652-54 гг.) царь московский Алексей своим указом приписывает Борисоглебский монастырь к Новгородскому Архиерейскому дому. Событие это означало утрату монастырским комплексом самостоятельного управления. Отныне контроль над жизнью обители осуществлялась новгородскими строителями. Чуть меньше чем через 100 лет — в 1724-26 гг. — православное сооружение снова приписано к тому же самому Архиерейскому дому. Между этими событиями — в 1682 г. — его собирались приписать к еще одному комплексу в Москве — Заиконоспасскому. Но этого не произошло, поэтому в те годы обитель была самостоятельной. В XVIII век монастырь в Дмитрове входит с внушительной территорией. Помимо собственно архитектурного комплекса в центре города, обитель владела конюшенным двором, вспомогательными постройками к северу от строения, небольшой деревней в 14 домов и водяной мельницей. В 1764 г. собор миновала печальная участь соседей, попавших «под сокращение» Екатерины II. Таким образом, Борисоглебский монастырь остался единственным в городе. К середине столетия старинные постройки комплекса начинают приходить в упадок и ветшать, но прихожане и настоятель собирают средства на реставрацию и новое строительство. К концу XVIII века отстраивается Покровская церковь, которая не сохранилась до нашего времени, в первой половине следующего столетия строится настоятельский дом. В конце XIX — начале XX веков реставрируется центральный собор Бориса и Глеба, также возводится здание духовной управы.Монастырь, как и многие подобные учреждения, был закрыт с приходом советской власти — произошло это в 1926 г. Здания комплекса были переданы Дмитровскому краеведческому музею (ныне расположен в Кремле города). В 1932 г. музейное учреждение переехало в здание Успенского собора, а Борисоглебский монастырь стал центром управления Дмитровского исправительно-трудового лагеря. Окружающие его улицы стали домом для многих наемных рабочих, которые впоследствии создавали канал «Волга — Москва».С началом Второй мировой войны сакральный комплекс отдали под военную часть, где она находилась до 1970-х гг., а в здании упомянутого выше конюшенного двора — до 1990-х гг. В последние годы СССР Борисоглебский монастырь являлся центром многих управленческих юрисдикций и организаций, в Братском же корпусе были размещены квартиры. В 1993 г. монастырь восстанавливается и снова начинает действовать. Активно проводятся работы по реконструкции. В 2004 году митрополит Ювеналий освящает отстроенный собор Бориса и Глеба.

В XVIII век монастырь в Дмитрове входит с внушительной территорией. Помимо собственно архитектурного комплекса в центре города, обитель владела конюшенным двором, вспомогательными постройками к северу от строения, небольшой деревней в 14 домов и водяной мельницей. В 1764 г. собор миновала печальная участь соседей, попавших «под сокращение» Екатерины II. Таким образом, Борисоглебский монастырь остался единственным в городе. К середине столетия старинные постройки комплекса начинают приходить в упадок и ветшать, но прихожане и настоятель собирают средства на реставрацию и новое строительство. К концу XVIII века отстраивается Покровская церковь, которая не сохранилась до нашего времени, в первой половине следующего столетия строится настоятельский дом. В конце XIX — начале XX веков реставрируется центральный собор Бориса и Глеба, также возводится здание духовной управы.Монастырь, как и многие подобные учреждения, был закрыт с приходом советской власти — произошло это в 1926 г. Здания комплекса были переданы Дмитровскому краеведческому музею (ныне расположен в Кремле города). В 1932 г. музейное учреждение переехало в здание Успенского собора, а Борисоглебский монастырь стал центром управления Дмитровского исправительно-трудового лагеря. Окружающие его улицы стали домом для многих наемных рабочих, которые впоследствии создавали канал «Волга — Москва».С началом Второй мировой войны сакральный комплекс отдали под военную часть, где она находилась до 1970-х гг., а в здании упомянутого выше конюшенного двора — до 1990-х гг. В последние годы СССР Борисоглебский монастырь являлся центром многих управленческих юрисдикций и организаций, в Братском же корпусе были размещены квартиры. В 1993 г. монастырь восстанавливается и снова начинает действовать. Активно проводятся работы по реконструкции. В 2004 году митрополит Ювеналий освящает отстроенный собор Бориса и Глеба.

История обители

Николо-Пешношский монастырь в Дмитрове — один из древнейших русский монастырей. Основал его в 14 веке преподобный Мефодий — один из учеников Сергия Радонежского, когда-то выбравший эти места для строительства своей кельи. И хотя места эти были заброшены, о духовном подвиге Мефодия стало известно в миру, откуда и стали приезжать в эти места будущие послушники, вознамерившись впоследствии на этом месте устроить обитель.

Николо-Пешношский мужской монастырь в Дмитровском районе Московской области

В честь первой деревянной церкви, посвященной святому Николаю Чудотворцу, был назван и монастырь, а название «Пешношский» получил он от того, что Мефодий, помогаю строить церковь, носил через маленькую реку бревна, а так как ходил он пешком, да с ношей, то и вышло слово — Пешношский, которое закрепилось также и за именем преподобного.

В XV веке пожаром были уничтожены все деревянные храмы монастыря, но уже в 16 веке, благодаря щедрой поддержке весьма богатых и знатных благотворителей, среди которых был и Иван Грозный, удалось восстановить большинство сгоревших храмов в камне. Именно в этой обители услышал царь Иван Грозный важные наставления от епископа Вассиана о том, что поможет царю удержать власть среди вельмож. Но, как свидетельствует история, царем наказ епископа был понят превратно, о чем говорят участившиеся в то время казни и кровопролития по велению царя.

Однако в смутное время монастырь был разграблен и уничтожен вражескими войсками поляков, а монахи, до последнего защищавшие родную обитель, погибли. Об этом стало известно только лишь в XIX веке, при перестройке главного Никольского храма монастыря, когда были найдены камни, с высеченными на них именами погибших иноков.

В Петровские времена, при посещении обители государем Петром I, было решено передать монастырь в подчинение Троице-Сергиевой лавры, лишив тем самым его самостоятельности, но в конце XVIII века, к величайшей радости игумена, монастырю была возвращена свобода.

Обитель в XX веке

Многих потерь и бед удалось избежать Пешношскому мужскому монастырю, но XX век в истории обители называют временем самых тяжелых испытаний. Дело в том, что после революции 1917 года, власти решили в стенах нескольких зданий монастыря обустроить филиалы Дмитровского краеведческого музея.

Историческое фото Николо-Пешношского монастыря

И это еще было полбеды, ведь часть храмов так и осталось принадлежать обители, но вот в начале 30-х годов закрыли и музеи, и сам монастырь. Все ценности из этих мест были предварительно вывезены и распроданы. В этот же год монастырские помещения были заняты Домом инвалидов, а сам монастырь был разгромлен, сотрудники же его подверглись репрессиям.

В период Великой Отечественной войны в селе, где расположился монастырь, проходили активные военные действия, вся местность вокруг обители были заминирована. Но, даже в этот страшный для России период, монастырь выстоял, пострадали лишь его стены. И вот спустя 20 лет, в 60-х годах, в обитель переселили Психоневрологический интернат, в этот период в Никольском соборе была оборудована кухня, а стены всех зданий монастыря покрыл толстый слой побелки, за которым оказались похоронены древние фрески.

Со временем некоторые храмы монастыря все же были отреставрированы, но второе рождение обители началось лишь в 2007 году, когда Синод принял решение вновь открыть монастырь во имя святителя Николая Чудотворца в поселке Луговом.

На заметку! В 2008 году в Николо-Пешношском монастыре проходили съемки фильма Карена Шахназарова «Палата № 6» по рассказу А.П. Чехова.

Современное состояние

Сегодня монастырская жизнь идет своим чередом — совершаются утренние и вечерние богослужения. При монастыре открыт зоопарк, который можно не только посетить в качестве зрителя, но и помочь в уборке территории, где проживают звери, либо в их кормлении.

Вход в собор Николая Чудотворца в Николо-Пешношском монастыре

Хотя в 2014 году были официально закончены все реставрационные и ремонтные работы на территории монастыря, но повседневный труд — основная деятельность монахов. Так, в монастырской лавке можно приобрести продукцию с подворья монастыря: яйца, молочные продукты, мясо.

Служителями храма и монахами ведется социальная работа. В находящемся рядом помещении Психоневрологического интерната проводятся духовно-просветительские мероприятия, ведутся душеспасительные беседы с больными.

История монастыря Аносиного монастыря

В 1799 г. Евдокия Николаевна Мещерская (в девичестве Тютчева, родная тётя поэта Фёдора Тютчева) приобрела деревню Аносино, что на берегу Истры. Уже в 1810 г. она получила благословение Московского митрополита на создание храма Живоначальной Троицы. В память о покойном супруге Борисе, Евдокия освятила придел церкви в честь святых Бориса и Глеба.

При храме в 1820 г. сформировали богадельню, где стали жить 11 женщин. Уже в 1822 г. она была переделана в женское общежитие имени Бориса и Глеба, попечительницей которого была Евдокия Мещерская. Ещё через год община стала монастырём, а Евдокия постриглась в монахини и стала игуменией Евгенией.

Маргарита Кушниренко

В общине был установлен строгий ионический устав. Наставником стал святитель Филарет. Посторонние люди не могли попасть на его территорию, а монахини выйти за неё. Милостыня не собиралась и вещи из мира не принимались. За строгость устава монастырь и стали называть Оптиной пустынью.

Сюда стали привозить на покаяние и исправление грешниц: тех, кто злоупотреблял алкоголем, прелюбодействовал, а также совершал обряды по старому стилю. Настоятельницы не одобряли эту практику, но вынуждены были принимать послушниц.

До февраля 1837 г. обителью управляла игуменья Евгения. Затем её земной путь завершился. Она похоронена у северного придела храма Живоначальной Троицы.

Следующие 20 лет монастырём управляла игуменья Анастасия. Она была крестницей и воспитанницей Евгении, а до этого крепостной княгини Мещерской. После её отъезда в Серпуховский Владычий монастырь игуменьей стала внучка Евдокии-Евгении, также принявшая после пострига имя Евгения, и управляла монастырём до 1875 г. После её перевода в Москву в Страстной монастырь её преемницей стала монахиня Рафаила.

Маргарита Кушниренко

С 1879 г. игуменьей была матушка Ионанна. Она управляла обителью до самой смерти в возрасте 90 лет. Это была сама строгая игуменья, при этом она сама неукоснительно соблюдала устав. К ней на беседу часто приезжал схиигумен Герман — старец Зосимовой пустыни. По свидетельствам современников, он считал, что у матушки Иоанны можно «поучиться монашеству».

До 1928 г. обитель существовала как монастырь. Из-за больших налогов монахиням приходилось много работать и отдавать производимую продукцию на продажу. Ещё в 1917 г. здесь было 180 насельниц, а тогда в обители осталось всего 130 сестер.

В 1928 г. действующую игуменью Алипию арестовали вместе с несколькими сестрами. Их сослали в трудовые лагеря, а остальных женщин из обители просто выгнали. Монастырь использовался как сельскохозяйственная коммуна, пока в нём не закончились запасы продовольствия. Ценные вещи и святыни начали вывозиться ещё с 1922 г., а колокола были переплавлены.

Панорама Аносиного Борисоглебского монастыря на Яндекс-картах

Из церкви святой Анастасии сначала сделали клуб, а затем жилой барак. Дмитровский храм работал как магазин. Война ударила по колокольне и Троицкому собору так, что сохранилась только часть храма, которую использовали для ремонта сельхозтехники.

Восстанавливать обитель начали в 1992 г. по просьбе схимонахини Анны к Святейшему патриарху. До 1999 г. это было патриаршее подворье. Но зимой того же года ему был возвращён статус монастыря, причём ставропигиального, что означает подчинение самому патриарху.

Сюда заселились женщины из Троицкого монастыря в Риге, основательницей которого была Сергия — духовная дочь игуменьи Евгении, внучки основательницы храма Живоначальной Троицы в Аносино. А с 2005 г. здесь управляет игуменья Мария.

Маргарита Кушниренко

Дальнейшая история

В 1652 г. царь Алексей издал указ о присоединении обители к Архиерейскому дому. Монастырский комплекс с этого момента стал подмосковной резиденцией митрополита Никона, который вскоре получил сан патриарха Руси. В 1672 г. на территории обители случился сильный пожар, уничтоживший деревянные постройки. Общину поддерживали богатые вкладчики и купцы, поэтому в конце XVII столетия на территории началось массовое возведение церковных строений из камня.

- Когда комплексом управлял архимандрит Каллистрат, над главными (Святыми) вратами воздвигли Никольский храм вместе с трапезной. В это же время (1687 г.) построили настоятельские покои между надвратной церковью и западным ограждением, а также братские кельи на восточной стороне. В 1689 г. монастырский комплекс обнесли каменной стеной, которая сохранилась до наших дней. При настоятельстве преподобного архимандрита Сергия на территории воздвигли больничную церковь Покрова Богородицы. Её разобрали в первые годы XX столетия.

- В период правления Петра I и Екатерины II общине монастыря приходилось непросто. Однако на территории продолжались каменные постройки, архитектурный облик комплекса оставался практически неизменным. Современный вид колокольни сформировался в конце XVIII в. В это же время западную паперть Борисоглебского собора продолжили до северо-западной стороны главного здания. Над закомарами установили скатную кровлю, а большую главу заменили дополнительным ярусом барабана, который завершался небольшой главкой.

- В 1834 г. к Никольскому храму пристроили придел, освященный во славу «Феодоровского» образа Богоматери. В начале XX в. в обители начались крупномасштабные реставрационные работы, здесь провели отопление. В 1902 г. под руководством архитектора И. Машкова были восстановлены верхние ярусы Борисоглебского собора, главу церкви снова сделали большой, а четверик покрыли закомарами.

Интересно! В 1815 г. известный археолог К. Калайдович посетил Борисоглебскую обитель и обнаружил под аркой Алексеевского притвора белокаменный крест с изображением Святой Троицы, Христова Распятия и нескольких христианских подвижников. В 1840 г. эту реликвию установили под жертвенником главного храма, правее от западного портала. В 1988 г. в некотором отдалении от главного собора монастыря археологи нашли остатки полуземлянки, на полу которой лежали фрагменты керамической посуды XIII столетия.

Литература

- Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. Вып. 1 — М.: Стройиздат, 1998, с. 124—127

- Былов Н. Дмитровский Борисоглебский монастырь. Исторический очерк. М., 1905 (2-е изд.)

- Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. М., 1908, 984 с.

- Гаврилов С. А. Собор Бориса и Глеба Борисоглебского монастыря в г. Дмитрове. по данным натурных исследований//Материалы творческого отчета треста «Мособлстройреставрация» М., 1984.

- Гаврилов С. А. Борисоглебский крест 1467 г. Советская археология М., 1985, с. 213—222.

- Фролов М. Ф. Белокаменные надгробия XVI—XVII в. из Борисоглебского монастыря в г. Дмитрове //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 3(5). С. 18-20.