Белогорский воскресенский мужской монастырь

Содержание:

- История

- Климат и погода

- Расположение и маршрут

- Список городов Пермского края

- История возникновения обители

- Достопримечательности

- Во власти бесконечности

- Сила четырех стихий

- Где находится?

- Советское время

- История создания Белогорского монастыря

- История Белогорского монастыря

- Исторические события

- Как добраться

- Расписания богослужений

- Как добраться

- Святыни

- История

- Расположение и маршрут

- Кунгурская ледяная пещера

История

Основание

Монастырь основан в 1796 году Марией Шерстюковой, первой настоятельницей обители. Дочь украинского казака Константина Босого, она получила благословение на монашеские труды в Белогорье, будучи на богомолье в Киево-Печерской лавре. Труды Марии по устройству пещер в Белогорье первое время вызывало противодействие местного населения и властей.

В начале XIX века последовал указ Александра I о тщательном расследовании дела Марии. В случае положительного исхода дела предполагалось оказать Марии необходимую помощь. Специальная комиссия всесторонне изучила дело и вынесла вердикт об искренности духовных намерений пещерокопательницы, после чего преследования были остановлены, а из государственной казны было выделено 2500 рублей на строительство пещерного храма. В знак благодарности за оказанную помощь Мария посвятила храм св. Александру Невскому — святому, в честь которого был крещен император Александр I. Освящение храма состоялось 30 августа 1819 года, его осуществил протоиерей Киево-Печерской лавры Афиноген Печерский.

При жизни Марии протяжённость пещер достигла более 299 аршин (около 212 метров). Среди тех, кто помогал копать пещеры, — старец Иоанн Алексеевич Тищенко, сподвижник Марии.

Основательница монастыря скончалась 22 июня 1822 года в возрасте восьмидесяти двух лет. Мария и ненадолго переживший её старец Иоанн погребены на вершине пещерной горы в специально устроенных склепах. Ту часть пещер, которая была выкопана при жизни Марии, называют старыми пещерами. Копание пещер продолжилось и после её смерти: эти пещеры стали называть новыми.

С 1819 по 1856 годы Белогорская община выслала более 20 тысяч рублей в Воронежское попечительство о бедных.

Постепенно Белогорской общиной были выстроены несколько храмов, каменная колокольня и корпуса для подвизающихся.

Второй половина XIX — начале XX веков

В 1866 году стараниями Воронежского архиепископа Серафима (Аретинского) община пещерокопателей получает официальный статус скита и приписана к Свято-Успенскому Дивногорскому мужскому монастырю как скит.

К концу XIX столетия число братии составляло около двадцати, а трудников — около семидесяти человек. Последним настоятелем Воскресенского Белогорского монастыря был игумен Поликарп, который завершил строительство величественного Воскресенского храма, выполненного в византийском стиле губернским архитектором Афанасьевым и расписанного известным мастером Щукиным в 1916 году.

Протяжённость пещер к тому времени значительно превышала два километра. В этом же году трудами братии и всех окрест живущих почитателей обители в меловой горе был вырыт уникальный колодец глубиною более восьмидесяти метров и диаметром более трех. Пять лет шла работа на вершине горы, и вот наконец чистая вода под давлением увенчала успехом почти безнадёжное предприятие.

Упразднение монастыря

После Октябрьской революции были уничтожены Троицкий и Преображенский храмы, братия была разогнана, частично сослана, монастырь закрыт, сооружения разобраны на стройматериалы, церковная утварь и иконы конфискованы, мощи Марии и Иоанна осквернены и бесследно исчезли. На месте обители был устроен зерноток.

Пещеры, разрушаемые временем, военным лихолетьем, а также проникающими в них празднолюбопытствующими путешественниками, которые, оставляя надписи на стенах, часто не задумывались, что творят, были частично разрушены, перекрыты завалами и осквернены. В настоящее время (2014 год) протяжённость сохранившихся пещер составляет 985 метров.

Климат и погода

Пермский край находится в зоне умеренного континентального климата, для которого свойственны теплое лето и холодная продолжительная зима. Немаловажным фактором является западный перенос воздушных потоков, формирующие зимой антициклоны, а летом — циклоны.

Погода в Перми по месяцам

Наиболее холодным месяцем является январь. Температура в этот месяц может достигать -18 °С. Во время самого теплого месяца — июля — столбик термометра не поднимается выше +20 °С. Среднегодовое количество осадков составляет 450-500 мм.

Косинский, Кочевский и Гайнский районы края приравнены к районам Крайнего Севера.

Расположение и маршрут

Как было указано выше, подворье расположено на Урале, в 98 километрах от города Пермь, на самом краю так называемой Белой горы. Доехать можно из Перми или города Кунгура (40 км).

Официальный адрес подворья: Пермский край, Кунгурский район, деревня Белая Гора, улица Монастырская, дом № 1.

Добраться до подворья несложно. Самостоятельно можно добраться до обители на автомобиле по федеральной трассе Р242 Пермь-Екатеринбург. Водителю надо будет свернуть недалеко от села Ергач на село Калинино (везде есть указатели).

Возле пруда, уже в селе Калинино, необходимо будет снова свернуть и по указателям добраться прямо до монастыря. Причем местные хорошо знают месторасположение его и будут рады помочь паломникам.

Для тех, кто сомневается в собственных силах, на сайте монастыря www.uralafon.perm.ru указан адрес.

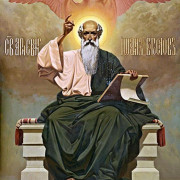

Иконостас Крестовоздвиженского собора в Белогорском Николаевском монастыре

Приезжать в обитель можно с раннего утра, поскольку первая служба начинается в 7:30 утра с братского молебна православному мученику Варлааму Белогорскому, в честь которого и названа обитель.

Наряду со служениями работает церковная лавка, а монахи ведут привычный образ жизни, так что можно будет понаблюдать за их размеренной жизнью. Последнее служение проходит в 17:00 вечера.

Совет! Наиболее удачным решением будет приехать в монастырь с самого утра и остаться до вечера, чтобы прожить один день с иноками.

Список городов Пермского края

После объединения Пермской области с Коми-Пермяцким АО в 2005 году Пермский край стал насчитывать 25 городов.

| Название | Дата основания | Число жителей |

| Александровск | 1783 | 13000 |

| Березники | XVII век | 145000 |

| Верещагино | 1898 | 22000 |

| Горнозаводск | 1947 | 11500 |

| Гремячинск | 1941 | 9000 |

| Губаха | 1755 | 20000 |

| Добрянка | 1623 | 33000 |

| Кизел | 1750 | 15500 |

| Красновишерск | 1894 | 15500 |

| Краснокамск | 1929 | 54000 |

| Кудымкар | 1579 | 31000 |

| Кунгур | 1663 | 66000 |

| Лысьва | 1785 | 62500 |

| Нытва | 1756 | 19000 |

| Оса | 1591 | 21000 |

| Оханск | 1547 | 7000 |

| Очер | 1759 | 14000 |

| Пермь | 1723 | 1048000 |

| Соликамск | 1430 | 94500 |

| Усолье | 1606 | 6000 |

| Чайковский | 1955 | 83500 |

| Чердынь | 1451 | 4700 |

| Чермоз | 1701 | 3500 |

| Чернушка | 1854 | 33000 |

| Чусовой | 1878 | 45000 |

История возникновения обители

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь имеет большую значимость и важность для христиан по всему миру. В честь чудесного избавления цесаревича Николая от серьезной опасности в Японии на Белой горе установили высокий крест (10 метров)

Произошло это в 1891 году, и вскоре крест прозвали царским.

Уже через два года (1893 г.) в июне произошло освящение места будущей закладки храма здесь же. Начали воздвигать храм из дерева, строительство которого закончили в 1894 году. Тут же при храме было решено организовать мужскую обитель и в этом же году начали строительства первых корпусов: настоятельского и братского. Причем строили сразу с хозяйственными блоками — в корпусах отвели место для столярных и слесарных мастерских.

Вскоре открылась здесь местная приходская школа, которая работала вплоть до 1917 года. Около 25 сирот получили свое образование на Белой горе, где их научили читать, писать, петь и прививали различные ремесла, чтобы дети смогли в будущем себя прокормить.

В сентябре 1897 года из Москвы и Петербурга прибыл сюда первый крестный ход, с которым были доставлены первые святыни — иконы:

- Казанской Богородицы, которая была написана монахами из Валаамской обители;

- преподобного Сергия Радонежского;

- святого князя Александра Невского;

- Богородицы «Послушница».

Однако вскоре случилось несчастье — в ноябре 1897 года первый храм из дерева дотла сгорел. В этом же году заложили основание для нового, каменного храма и корпуса для братьев в два этажа.

Начало строительство новой церкви вместо сгоревшей началось лишь в июне 1902 года и продолжалось 15 лет. Этот храм был назван Крестовоздвиженским, и он был огромных размеров — вмещалось в него 8000 человек! Собор был построен наподобие Владимирского собора (Киев) и стал первым храмом в той местности с паровым отоплением и вентиляцией.

Белогорский монастырь называют Уральским Афоном

Монастырь имел тесные отношения с царской семьей: в обители издавался журнал «Голос долга» подробно освещавший все патриотично-православные вопросы. Более того, в 1910 году состоялась встреча императора Николая (Второго) и архимандрита Варлаама, который управлял в то время подворьем. Во время встречи императору были презентованы фотографии монастыря и книга его истории.

Читайте о других монастырях:

- Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь в Пермском крае

- Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

- Женский монастырь святого Иоанна Рыльского на р.Карповке в Санкт-Петербурге

Когда началась Первая мировая война, обитель внесла в государственную казну добровольное пожертвование в размере 500 рублей золотом. Этот вклад должен был пойти на военные нужды. Наличие денег у обители обусловлено активной его работой: пчеловодство, пахотные и полевые работы, скотоводство, рыболовство и прочие. Во владении у обители было около 580 участков земли (по 10 акров), стадо из сорока коров и 9 прудов с рыбой.

Однако с приходом советской власти начались испытания и тяготы всех монахов и самой обители. Архимандрит Варлаам был замучен и утоплен в августе 1918 года, а прочие 34 монаха из монастыря были замучены и расстреляны. Монастырь был разграблен полностью и закрыт в 1923 году.

Тут был открыт Дом Инвалидов, лагерь для беженцев и переселенцев, реабилитационный центр для военных. В 1980 году во время страшного пожара сгорели купола на храме. Только в 1988 году была начата программа по восстановлению монастыря.

Важно! В 1991 году Священный Синод одобрил открытие Свято-Николаевского монастыря и возобновил монашескую жизнь обители. 26 мая 1991 года было совершено первое богослужение в этом восстанавливающем храме

Достопримечательности

Главной достопримечательностью обители в Белогорье был и остается грандиозный пещерный комплекс. Он состоит из 5 ярусов, на каждый уровень ведут лестничные спуски. Храм Александра Невского расположен наверху, у входа в пещеры. Нижние ярусы пронизаны сетью коридоров с ответвлениями, которые заканчиваются Т-образными тупиками. Пещерокопатели обустраивали в них уединенные кельи, создавали крохотные часовни по заказу зажиточных людей.

На 4-м уровне келий нет, это место называется “холодильником”: здесь царит тишина и могильный холод. Каждый ярус пещерного комплекса имеет выходы на береговой склон — всего их было восемь; самый нижний из них когда-то приводил на причал.

Вход в пещеры

Вход в пещеры

В старину паломники приезжали в обитель на пароходе. Сразу с монастырской пристани они входили в прохладный сумрак пещер, настраивались на молитвенный лад, поднимаясь по меловым ступеням наверх. Хотя пещерный комплекс восстановлен лишь наполовину, даже в таком виде он впечатляет, ведь коридоры и спуски уводят под землю на глубину до 70 метров!

Еще одна достопримечательность возрожденной обители – икона «Мария обрете благодать у Бога». Этот образ особо почитается в монастыре, является редчайшим среди ликов Богоматери. Известно, что икона появилась в пещерном храме Белогорья в 30-е годы XIX в. и прославилась не только исцелениями. Она единственная сохраняла свежесть красок во влажном микроклимате пещер — там, где другие деревянные образа тускнели и портились. В 1918 г. подлинник и копии с чудотворного образа были утрачены, старожилы забыли даже, как он выглядит. Лишь в 2014 г. после упорных поисков был найден и привезен в монастырь старинный список иконы «Мария обрете благодать у Бога» — его поместили в церковь Спиридона Тримифунтского. Само обретение образа почитается в монастыре как чудо.

Икона «Мария обрете благодать у Бога»

Икона «Мария обрете благодать у Бога»

Недалеко от Воскресенского монастыря есть два святых источника: один в честь иконы “Семистрельная”, другой посвящен Александру Невскому. Первый источник расположен у монастырской дороги в 400-500 м от села Белогорье. Он был известен с первых дней существования Воскресенского монастыря. Во время Отечественной войны фашисты расстреляли стоявший здесь поклонный крест с иконой «Семистрельная». Сейчас на этом месте часовня «Умягчение злых сердец», ледяная купель (t° воды – около 6°), прохладный ручей, впадающий в Дон. У хутора Кирпичи, недалеко от монастыря, расположен источник во имя Александра Невского. Купели там пока нет, зато вода славится целебной силой.

Поклонный крест на вершине монастырского холма – достопримечательность, обязательная к посещению. У монастырских ворот висит к нему указатель – сам крест находится на расстоянии 1 км от обители. Отсюда открываются поразительные по красоте окрестные виды.

Крест на горе

Крест на горе

Во власти бесконечности

Это уж потом на вершине храм превращается в пафосную громадину, припечатывает величием формы, сражает богатством декора. Но как не кричит он, как не кичится, мертвый камень под неживой краской, рукотворный шедевр не в силах превзойти совершенное произведение самой природы.

И дело не в высоте. Точнее не только в ней, — в самолете, к примеру, так дух не захватывает. Весь секрет в том, что под ногами — бездонное море. Целый океан леса, простирающийся на сто пятьдесят километров. Хвойные чащи вздымаются холмами, уплывают в низины, будто заходятся в каком-то умопомрачительном танце. А над морем пелена — это мелко накрапывает дождик. Но настоящее чудо в том, что в этой необъятной сиреневой мороси растворяется без остатка все мелочное и суетное, вытекают из сердца сомнения и тревога, и освободившуюся душу заполняет синяя бездна.

Мысли, застигнутые врасплох, разбегаются, скатываются по склонам — голова легче ветра, что свирепствует здесь во всех направлениях. Это уж потом, когда вернется способность думать, там внизу, на обратной дороге, промелькнут в сознании прописные истины о том, как бессмысленна вечная гонка к успеху и новым пьедесталам и о том, что чем выше взбираешься, тем ничтожнее суть побед. О том, что соль жизни совершенно в иных вершинах, что не требуют ни сил, ни жертв. А сейчас голова полна бесконечной и великой пустоты.

Сила четырех стихий

Если отбросить восторженный пафос, то достаточно сказать об особенной энергетике Белогорья, или еще проще — взять готовое, пусть и затасканное клише — «место силы».  С одинаково мощной силой тут бушуют все четыре стихии. Огонь — это солнце и молнии. Говорят, перед Первой и Второй мировой войной, по небу над Белой горой «ходили огненные столбы» — вертикальные зарницы, слепящие то розовым, то ярко-багровоым. Метеорологи называют это явление «солнечным гало» — свечением неба в местности с изломами земной коры. Огонь — это еще и молнии, они здесь частые гостьи. Грозовые яркие стрелы не раз вызывали пожары на горе в советский период, когда в обители размещалась то психбольница, то лагерь для репрессированных, то дом инвалидов. Горели приделы собора, пылал и сам храм.

С одинаково мощной силой тут бушуют все четыре стихии. Огонь — это солнце и молнии. Говорят, перед Первой и Второй мировой войной, по небу над Белой горой «ходили огненные столбы» — вертикальные зарницы, слепящие то розовым, то ярко-багровоым. Метеорологи называют это явление «солнечным гало» — свечением неба в местности с изломами земной коры. Огонь — это еще и молнии, они здесь частые гостьи. Грозовые яркие стрелы не раз вызывали пожары на горе в советский период, когда в обители размещалась то психбольница, то лагерь для репрессированных, то дом инвалидов. Горели приделы собора, пылал и сам храм.

Вторая стихия — воздух, и, прежде всего ветер. Он здесь почти всегда, монахи называют его дыханием Господа, местные верят, что ветер — посредник Верхнего и Нижнего мира. Порой на горе свирепствовали такие бури, что сносило кресты и ломало деревья. Однако случается, что и ветер смолкает, особенно после дождя, когда все очистилось, обновилось. В эти редкие минуты над горой можно увидеть радугу, настоящую — от края до края, словно мост. А еще говорят, что в моменты затишья открывается небо. Известны истории обитателей близлежащего села Калинино о том, что перед войной небосвод озарялся картинами распятия.

Вода здесь тоже повсюду: частые дожди, долгие нетающий снег, укрывающий вершину белой шапкой до самого лета, подземные истоки малых рек и целебные ключи. Недаром Белую раньше называли «горой ста источников», со склонов берут начало 13 малых ручьев, вырастающих в речки. С вершины исходит родник, освященный во имя святого Николая Чудотворца. Грунтовые воды редко в таких объемах поднимаются на возвышенности, а Белая гора просто пропитана источниками.

Вода здесь тоже повсюду: частые дожди, долгие нетающий снег, укрывающий вершину белой шапкой до самого лета, подземные истоки малых рек и целебные ключи. Недаром Белую раньше называли «горой ста источников», со склонов берут начало 13 малых ручьев, вырастающих в речки. С вершины исходит родник, освященный во имя святого Николая Чудотворца. Грунтовые воды редко в таких объемах поднимаются на возвышенности, а Белая гора просто пропитана источниками.

Мощь Земли выразилась в этих местах в особом ландшафте, притягивающем людей с давних времен. Историки и краеведы пишут о древних языческих капищах на вершине и в потайных гротах под склонами. Позже Белогорье облюбовали староверы, к концу XIX столетия здесь еще находились их тайные скиты. Тут хоронились и беглые каторжане, вымаливающие у неба счастья жить свободно и тихо. Паломники увозят отсюда заряженные энергией камни-окатыши и сборы лечебных трав.

Еще, говорят, что гора, подобно Святой вершине Афон, с трех сторон окруженной морями, не смотря на видимую легкодоступность, пускает отнюдь не всех. Она якобы окружена тремя поясами защиты. На пути к Белогорью нередко капризничают и ломаются машины и автобусы, часто уже в дороге резко портится погода.

Где находится?

Поселок Теплая Гора, Пермский край, расположен на востоке региона. От границы со Свердловской областью его отделяет всего 14 километров – эта же точка разделяет границы Европы и Азии.

Посёлок находится в западной части Среднего Урала, у одноимённой горы. Рядом протекает Койва – приток реки Чусовая.

Ближайшая железнодорожная станция соединяет Пермь и Нижний Тагил. Она считается важным транспортным узлом, и многие туристы следуют через неё.

От центра региона – Перми – отделяет расстояние 244 километра. От него ходят автобусы до города Чусовой и Горнозаводска, далее удобно доезжать на машине. Через посёлок тянется трасса Пермь – Екатеринбург.

Индекс – 618870.

Советское время

Трагические события настали для монастыря уже в 1918 году. 25 августа 1918 года большевики замучили и бросили в реку Каму архимандрита Варлаама. С августа 1918 года по январь 1919 года большевики расстреляли и замучили 34 монаха Белогорского монастыря.

24 февраля 1919 года белые войска генерала Вержбицкого, совершив марш-бросок из Кунгура, освободили в том числе Белую гору от большевиков. К этому времени большевики разгромили и разграбили монастырь. Через несколько месяцев, 1 июля 1919 года большевики захватили Пермь, а вскоре и весь Пермский край, через четыре года в марте 1923 года монастырь был окончательно закрыт.

С 1930 года на Белой горе открыт лагерь для репрессированных и спецпереселенцев, годом позже открыт дом инвалидов. В 1941—1945 годы на Белой горе располагался реабилитационный центр для раненых и инвалидов Великой Отечественной войны . С 1946 по 1986 годы на Белой горе находился дом инвалидов Великой Отечественной войны, труда и детства. В 1980 году в Белогорском соборе вспыхнул огонь, который сильно повредил храм, в частности сгорели почти все купола храма.

История создания Белогорского монастыря

Идеи создания Белогорского монастыря появилась примерно в 1796 год, когда Мария Шерстюкова, дочь украинского казака Константина Босого, решила по благословению основать общину, которая занялась копанием пещер в склонах горы и со временем взяла на себя роль настоятельницы обители. За ее жизнь было вырыто примерно 212 метров пещер. В рытье брали участие как сподвижники настоятельницы, так и она сама. К началу XX века общая протяженность пещер равнялась 2 км. Тогда же были возведены культовые сооружения обители. В 1875 году Белогорский скит еще до появления обители имел своего настоятеля – иеромонаха Петра, отличавшегося энергичностью, строгостью и вместе с тем добротой. При его настоятельстве был заложен основной Воскресенский храм. Его ходатайства о создании монастыря были одобрены, и уже в 1882 году Синод утвердил монастырь. Было очень много пожертвований как участков земли, так и материальных средств.

История Белогорского монастыря

История воздвижения обители прошла долгий и сложный путь – с 1891 по 1917 год, начиная с установления на Белой горе семисаженного Царского креста и до самого открытия.

Закладка монастыря началась в 1893 году. Первый храм был построен в 1894. Тогда же было возобновлено строительство других корпусов и открыта школа для сирот, где обучалось 25 мальчиков.

В 1897 году в своё место в храме обрели пять икон святых, которые в дальнейшем стали его главным достоянием и гордостью:

- Подобие Казанской иконы Божией Матери;

- Преподобный Сергий Радонежский;

- Казанская Божия Матерь, писанная иконописцами Валаамского монастыря;

- Святой благоверный князь Александр Невский;

- Божия Матерь «Послушница».

Но по прошествии трёх лет после воздвижения деревянная постройка сгорела до тла. После этого началось строительство каменного корпуса в два этажа, который в последствии был назван Крестовоздвиженским собором. Сооружение длилось целых пятнадцать лет. По окончании всех работ собор мог вмещать до восьми тысяч человек.

Храм был открыт в 1917 году: его освящение проходило в три дня, а на самой длительной церемонии присутствовало более тридцати тысяч человек. До этого ни одно православное строение не могло гордиться таким признанием.

Не менее сложной и трагичной была история становления Белогорского монастыря Пермского края. Драматические события настигли его уже в 1918 году, когда большевики довели до смерти архимандрита Варлаама, а потом расправились ещё с 34 монахами.

В 1919 году был полностью разгромлен и разграблен большевиками, которые к тому времени уже захватили весь Пермский край, а в 1923 году был закрыт окончательно.

С 1930 года на той же Белой горе открыли специализированный лагерь для политических репрессированных и дом инвалидов для ветеранов Великой Отечественной войны. Но уже в 1980 году в соборе произошло воспламенение, которое достаточно сильно повредило строение: полностью сгорели почти все его величественные купола.

Начало возрождения обители приходится на 1988-1989 года, когда во всём мире праздновалось 1000-летие со дня Крещения Руси. С 1993 по 2007 года храм находился в процессе реставрации. Сегодня же он свободно функционирует, и его могут посетить все желающие и почитающие православие люди, прихожане, паломники.

Исторические события

Белогорский монастырь (Белогорье, Воронежская область) получил свое имя по близлежащему селу Белогорье, известному с XVII века, как донская станица. А она, в свою очередь, была так названа пришедшими сюда на жительство днепровскими казаками из-за береговых круч Дона, состоящих из белых меловых пород. Село было небедным. Отмена казачьей службы и перевод жителей в разряд войсковых поселенцев дали толчок к развитию экономики слободы.

До революции здесь проживали более 10 тысяч человек. Уроженка села Белогорье, казачка Мария Шестюкова, после паломничества в Киево-Печерскую лавру задалась целью создать монастырь в родных местах. Вернувшись с богомолья, она в одиночку начала рыть пещеру в горной круче рядом с хутором Кирпичи. 55-летней женщине было нелегко работать без помощников, но ее поддержали односельчане.

Скопление народа на хуторе не пришлось по душе светским и церковным властям. Опасаясь сектантства или раскола, они хотели остановить работы по созданию пещерного монастыря. Началось противодействие народа и властей. Александр I, которому доложили о событиях в Белогорье, приказал тщательно расследовать это дело.

Была создана специальная комиссия, которая, изучив вопрос, пришла к выводу, что Мария Шестюкова – честная, богобоязненная женщина, желающая создать монашескую обитель для молитвы и покаяния. Император прекратил гонения копателей и выделил Марии из казны 2,5 тыс. рублей. Основательница обители скончалась в 1822 году, дожив до 82 лет, посвятив последние 26 лет жизни созданию пещерного комплекса.

Все пещеры и переходы, выкопанные при ее жизни, называются старыми, а после – новыми. Труд Марии был продолжен, расширением старых пещер и рытьем новых занялись ее единомышленники, которые и образовали первый пещерный скит. Спустя время, он был прикреплен к Дивногорскому монастырю, а в 1882 году стал самостоятельным Воскресенским Белогорским монастырем. Тогда обитель возглавлял игумен Петр.

Его стараниями был заложен наземный Воскресенский собор, укрепилось хозяйство обители, открылся детский дом для сирот, появились монастырские постройки, кирпичный завод. Монахи занимались рыболовством. Для живущих здесь иноков, а также для гостей монастыря построили жилые дома. Продолжалось рытье пещер, а также в горе был пробит глубокий колодец. Диаметром 3 м, он уходил вниз на 80 м.

Белогорский монастырь, Белогорье имеет систему пещер.

Белогорский монастырь (Белогорье, Воронежская область) насчитывал перед революцией около 20 монахов и порядка 70 человек трудников. В 1916 году при настоятеле монастыря игумене Поликарпе был освящен величественный Воскресенский собор, а протяженность подземных сооружений превысила 2 км. Позднее монастырь был закрыт, храмы взорваны, монахи разогнаны, постройки разобраны на стройматериалы. Пещеры в период запустения обрушились, утварь была разграблена.

Белогорский монастырь в селе Белогорье, ставший центром духовной жизни Воронежской области, приобретший широкую известность в России и за рубежом, привлекавший к себе многочисленных паломников и трудников, был почти забыт в советские годы.

Разрушенный объект был возвращен РПЦ в 1997 году, но возрождение обители началось в 2005 году. В настоящее время проводится расчистка подземных помещений, реставрация наземных храмов. Несколько монахов живут на хуторе Кирпичи, занимаясь с помощью паломников и трудников восстановлением обители. Священный Синод РПЦ внес монастырь в число возрожденных в 2013 году.

Как добраться

Монастырь находится в 100 километрах от Перми и в 12 километрах от ближайшего административного центра — села Калинина. Автомобильная дорога содержится в относительно сносном состоянии, что позволяет добраться из Перми до Белой горы за 1,5—2 часа. Самым популярным средством транспорта на этом маршруте является рейсовый автобус «Пермь — Калинино». Отходит он от городского автовокзала, который находится в центре Перми, близ Центрального рынка, и совершает два рейса в сутки: в 7:20 и 14:40. От Калинина до обители можно добраться на автомобиле местного жителя, договорившись за небольшую плату. Те, кому позволяет здоровье, могут совершить «восхождение» на Белую гору пешком, затратив на это от двух до трех часов.

Адрес

Россия, Пермский край, Кунгурский район, деревня Белая Гора, улица Монастырская, д. 1

Расписания богослужений

Помимо утреннего молебна и вечерней службы, по выходным добавляются дополнительные молебны:

- в субботу в 8:00 утра проводится молебен с чтением акафиста святому Николаю Чудотворцу, во время которого освящают воду;

- в воскресенье в это же время проводят молебен с чтением акафиста иконе Богородице «Иверская»;

- в 11:00 утра в субботу читается панихида по умершим;

- в 14:00— водосвятный молебен с акафистом св. Николаю Чудотворцу, в 11:00 — панихида, в 14:00 в воскресенье осуществляется молебен с чтением акафиста перед частью мощей святого целителя Пантелеймона.

Кроме этого ежедневно в течении дня в храме читаются молебны Богородице: «Всецарица», «Умягчение злых сердец», «Неупиваемая чаша», «Взыскание погибших». А также молебны святым великомученикам: Петру и Февронии, Спиридону Тримифунтскому, Николаю Чудотворцу.

У паломников есть прекрасная возможность погрузиться в святой источник на территории монастыря — купель в честь иконы Богородицы «Взыскание погибших». Он располагается с северной стороны Белой горы. Каждое воскресенье там проводят крещение с 12:30 до 15:00, по желанию можно совершить обряд крещения, но следует заранее связаться с руководством обители.

Кроме погружения, паломники могут заказать панихиду по умершим родственникам и молебен, в который можно включать до 10 имен близких. Кроме проскомидии, в храме при обители читается и длительное поминание, которое также можно заказать.

Белогорский мужской монастырь заключает в себе великую силу — это обитель настоящих мужей Божиих и присутствие Святого Духа тут чувствуется постоянно. Этот монастырь представляет собой один из столпов Русского православного монашества.

Несмотря на тяжести и испытания, обитель выстояла, все преодолела и сегодня существует лишь с одной целью — ежедневно служить Господу и прославлять Его великое имя!

Белогорский монастырь.Пермский край

Как добраться

Желающие посетить это место могут выбрать несколько способов добраться до Белогорского монастыря. Во-первых, можно дойти туда пешком. Но этот способ, конечно, подойдет не каждому, а исключительно религиозным людям, а также любителям пеших походов. И зимой его использовать вряд ли кто-то решится: в Пермском крае зимы суровые. На карте Пермского края Белогорский монастырь не так уж далеко от города.

Варианты, как доехать:

- Машина.

- Автобус/микроавтобус.

Первый способ паломничества в Белогорский монастырь потребует подготовки, важно знать не только адрес обители, положение Белогорского монастыря на карте, но и иметь подробную инструкцию, как доехать. Если добираться из Перми, нужно двигаться по направлению к Кунгуру, затем повернуть к селу Калинино, далее двигаться по указателям

Самый важный будет около села Ергач. Здесь важно не пропустить поворот в село Калинино, где и находится Белогорский монастырь. Дорога из Перми (центра) составит приблизительно 110-120 км.

Второй способ проще, нужно сесть на автобус, следующий до села Калинино, отправляется транспорт с автовокзала. По прибытию из Перми к селу, надо пересесть на микроавтобус, который доставит непосредственно в Белогорский монастырь. Как вариант, можно доехать на такси.

Живописное место

Собор огромен, но не давит на зрителя, а гостеприимно его принимает. Ценители архитектуры увидят, что здание Уральского Афона не выбивается из природного окружения, а органично сочетается с ним. Купол церкви – самый большой из всех в Пермском крае. Примечательно также то, что изображение церкви было отчеканено на трехрублевых монетах.

Наиболее точная характеристика ощущений после посещения данного святого места – спокойствие, просветление. Возвращаться отсюда к шумному городу не хочется, а время здесь будто замирает. Если возникнет желание переночевать, можно обсудить эту возможность.

Святыни

Главной святыней монастыря является чудотворная икона «Мария обретеся благодать у Бога», которая чудом сохранилась до наших дней. О ней известно то, что Мария Шестюкова принесла ее с собой из Киево-Печерской Лавры. Икона, находившаяся долгое время в подземелье, не почернела, не утратила ярких красок. Она помогает всем, кто обращается к ней за помощью и поддержкой.

Монастырь всегда с благодарностью относился к людям, которые пожертвованиями или своим трудом помогали братии строить монастырь. Особенная их благодарность к верующим, участвующим в возрождении монастыря. Список с образа Богородицы «Дивногорско-Сицилийского» – ценный подарок благодетелей.

Хранятся в монастыре и ковчежцы со святыми мощями:

- Князя Александра Невского;

- Мученика Петра Воронежского;

- Святой Анны;

- Св. Луки Симферопольского;

- Спиридона Тримифутского.

История

Сначала появилось маленькое поселение, жители которого занимались заготовкой леса. Продукцию сплавляли по рекам, а после строительства железной дороги – уже на поездах.

Удобное географическое расположение стало важным фактором того, что в 1884 году стараниями графа Шувалова начал работу Теплогорский чугуноделательный завод.

Название посёлка связано с горой Теплая. Считается, что снежная шапка на ней рано таяла, поэтому она получила такое прозвище.

Также существует местная легенда, которая гласит, что путь к железнодорожной станции, находящейся в горах, был так труден, что возницы, поднимающие тяжёлый груз, уставали, утирали пот и восклицали: «Ух, и тёплая же гора!».

Посёлок известен не только выплавкой чугуна. Так, в 1829 году на приисках рядом с Тёплой Горой нашли первый алмаз. Здесь велась добыча золота и платины.

Промышленность продолжила развиваться и в XX веке, даже после национализации. В 1950-х годах завод стал литейно-механическим. В 1956 был открыт щебёночный завод.

Статус посёлка городского типа получен в 1928 году. Сейчас численность населения постепенно сокращается. На 2021 год она составила 2684 человека.

Главными действующими предприятиями остаются щебёночный комбинат, а также Теплогорский леспромхоз. Действуют почта, детский сад и школа, дом культуры.

Расположение и маршрут

Как было указано выше, подворье расположено на Урале, в 98 километрах от города Пермь, на самом краю так называемой Белой горы. Доехать можно из Перми или города Кунгура (40 км).

Официальный адрес подворья: Пермский край, Кунгурский район, деревня Белая Гора, улица Монастырская, дом № 1.

Добраться до подворья несложно. Самостоятельно можно добраться до обители на автомобиле по федеральной трассе Р242 Пермь-Екатеринбург. Водителю надо будет свернуть недалеко от села Ергач на село Калинино (везде есть указатели).

Возле пруда, уже в селе Калинино, необходимо будет снова свернуть и по указателям добраться прямо до монастыря. Причем местные хорошо знают месторасположение его и будут рады помочь паломникам.

Для тех, кто сомневается в собственных силах, на сайте монастыря www.uralafon.perm.ru указан адрес.

Иконостас Крестовоздвиженского собора в Белогорском Николаевском монастыре

Приезжать в обитель можно с раннего утра, поскольку первая служба начинается в 7:30 утра с братского молебна православному мученику Варлааму Белогорскому, в честь которого и названа обитель.

Наряду со служениями работает церковная лавка, а монахи ведут привычный образ жизни, так что можно будет понаблюдать за их размеренной жизнью. Последнее служение проходит в 17:00 вечера.

Совет! Наиболее удачным решением будет приехать в монастырь с самого утра и остаться до вечера, чтобы прожить один день с иноками.

Кунгурская ледяная пещера

В селе Филипповка, расположенном в 100 км от Перми, находится знаменитая Кунгурская пещера, открытая в начале XVIII века. Ее глубина достигает 27 м, а протяженность немногим менее 6 км, из которых 1,5 км доступно для посетителей. Главная достопримечательность пещеры – ледяные насты, огромные заледеневшие плиты, сталактиты и сталагмиты, образование которых стало возможным благодаря удивительному внутреннему климату.

Ежегодно Кунгурскую ледяную пещеру посещает более 80 тысяч туристов, у входа в нее расположена гостиница, ресторан, автостоянка и другие объекты инфраструктуры.