Вятка: город на границе миров

Содержание:

- Первое упоминание Вятки в летописях

- Бассейн реки Вятка

- Новые полные тексты дел 1-й ревизии

- Вятка ближе Ташкента

- Конец вечевой республики

- Архитектурные достопримечательности Кирова

- Лучшие театры Кирова

- Забвение, память и слава

- Знаменитые люди

- Начинка для самолетов

- Природные условия проживания в Кирове

- Населенные пункты

- Киров всегда рад гостям

- Инвестиции

- Исток и устье реки Вятка

- Вятская кунсткамера в Кирове

Первое упоминание Вятки в летописях

Вятская земля имеет богатую историю. Она стала заселяться еще в глубокой древности, очевидно, уже в верхнепалеолитическое время (50-15 тыс. лет назад). На территории области известны археологические памятники эпохи мезолита, неолита, бронзового века. В VII в. до н.э. в бассейне Вятки начался железный век. Ранний железный век здесь представлен памятниками ананьинской культуры. Ананьинцы принадлежали к финно-угорской этнической группе. Есть предположение, что они назывались тиссагетами, о которых упоминает древнегреческий историк Геродот, помещавший их к северо-востоку от скифов и сарматов. Памятники этой культуры известны в большом количестве на нижней и средней Вятке и ее притоках: Наговицынское городище (г.Киров), Пижемское (близ г.Советска), Кривоборское (близ с.Просница) и другие.

Во второй половине 1 тыс. н.э. в бассейне Вятки происходили сложные этнические процессы. В восточной части бассейна шло формирование удмуртских племен, в западной складывались племена марийцев, на севере края — племена коми. Эти племена сформировались на базе финно-угорской языковой общности. Но их поселения в раннем средневековье встречались редко. Большая часть территории была безлюдна и покрыта девственными лесами и болотами. Главными занятиями населения были земледелие, домашнее скотоводство и охота на пушного зверя.

В конце XII-нач.XIII вв. в бассейн Вятки стали проникать русские, они селились на свободных землях среди удмуртов и марийцев. Во второй половине XIII в. приток русских на Вятку усилился в связи с монголо-татарским нашествием. Древнейшие русские поселения обнаруживаются на Вятке между Котельничем и Слободским. Здесь возникло несколько русских городищ: Котельничское, Ковровское, Орловское, Никулицкое, Хлыновское и др. Основная часть переселенцев шла на Вятку с Новгородской, Устюжской, Суздальской и Нижегородской земель.

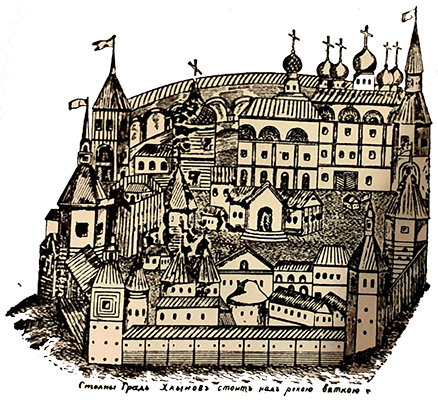

Вятка впервые упоминается в летописях под 1374 годом в связи с походом новгородских ушкуйников на Волжскую Болгарию, входивщую в то время в состав Золотой Орды. «В лето 6882 (1374) идоша на низ рекою Вяткою ушкунцы разбойницы, 90 ушкунцев, и пограбиша Вятку и шедше взяша Болгары».

В 70-е гг. XIV в. Вятская земля входила в состав Нижегородского княжества. В 1393 г. это княжество было присоединено к Москве. Нижегородские князья после долгой борьбы вынуждены были покориться и получили в удел Вятскую землю. В 1411 г. суздальско-нижегородские князья предприняли новую попытку вернуть свои владения, но снова потерпели поражение. Недолго просуществовавшее Вятское княжество было ликвидировано, Вятская земля была передана во владение Юрию Галицкому. Вятчане активно участвовали в Феодальной войне в сер. XV в. на стороне своего сюзерена Юрия Галицкого и его сына Василия Косого. Война закончилась победой Василия Темного. Вятчане вынуждены были признать себя вассалами Великого князя Московского. В 60 — нач.80-х гг. XV в. вятчане вместе со всем русским народом вели борьбу против татарских ханств. В 1468 г. они участвовали в походе войск Ивана III на Казанское ханство. В 1471 г., когда золотоордынский хан Ахмат готовил большой поход на Москву, а войска Ивана III были заняты борьбой с Новгородской республикой, вятчане под командованием Кости Юрьева совершили смелый поход на столицу Золотой Орды — город Сарай. В 1478 г. вятчане с помощью устюжан отбили набег хана Ибрагима на Вятку. В эти годы в стране шел процесс создания единого централизованного государства. На Вятке, как и в других землях, сложились две группировки.

Одна во главе с К.Юрьевым поддерживала объединительную деятельность Москвы, другая выступала за сохранение удельно-автономистской системы. В сер. 80-х гг. XV в. между ними развернулась ожесточенная борьба, в которой победу одержала антимосковская группировка. В 1485 г. вятские бояре отказались принять участие в походе на Казань, проводимом Иваном III, заключив сепаратный мир с татарами. В ответ московское правительство отправило на Вятку сильный отряд под началом воеводы Юрия Шестака Кутузова, но московское войско не смогло взять Хлынов и вернулось назад.

Вятские бояре изгнали великокняжеского наместника и объявили Вятку независимой. Сторонники Москвы во главе с К.Юрьевым вынуждены были бежать из Хлынова. В 1489 г. Иван III направил на Вятку 64-тысячное войско. В июле московские войска овладели Котельничем и Орловым, а в сер. августа начали осаду Хлынова. Вятчане вынуждены были капитулировать, признать власть Ивана III и выдать своих главарей. В 1490 г. был произведен «развод» Вятки. Все бояре, житьи люди, купцы были выселены в разные места Московского государства, на их место переселены жители Устюга и других городов.

Бассейн реки Вятка

Поток постоянно меняет азимут. На первых километрах река Вятка двигается на юго-восток, затем резко поворачивает на север, достигая окрестностей муниципии Кирс. Дальше меняет направление на западное. Один из берегов все это время представляет собой высокий яр. Другой имеет низкую кромку. И все же очень близко к ней проходит верхняя речная терраса. Уже после Дубровки начинается среднее течение реки Вятка. Оно медленно склоняется к югу и украшено старицами и долинными топями. В среднем течении река Вятка образует первые широкие котловины (таковые начинаются от Нагорска, продолжаются в заповедной фактории, захватывают пригороды Кирова и сами его набережные). Ближе к региональному центру «водная дорога» начинает еще сильнее петлять. На центральном фрагменте основной поток запитывается наибольшим количеством воды. Нижний бассейн реки Вятка еще сильнее расширяется в плане основной речной котловины (от 450 м в Разливе до 1 800 – в Грахани). Внутри петель образуется много стариц, ериков и топей. А на одном эпизоде поймы (в известном фактурными утесами Советском районе) встречается даже огромный займищный остров Васильковский. Близ него – знаменитые пещерные ходы долины Немды (в этом и ближнем районе). Длиной он в 1 100 метров. Вдоль всего речного пути господствуют темнохвойные, затем светлохвойные, а позже смешанные и даже широколиственные заросли. Далее сей пейзаж начинает переходить в другой. Просто ближе к соединению с Камой (уже в Татарстане) изумрудная чаща сменяется участками горного редколесья и высокостойного ковыльного луга (он широко господствует на обрывах и на спусках).

Новые полные тексты дел 1-й ревизии

Опубликовано пн, 06/12/2021 — 20:05 пользователем Родная Вятка

В раздел «Переписи и ревизии Вятского края» добавлены полные тексты 8 архивных дел РГАДА с материалами 1719-1723 гг. (1-я ревизия).

- Ф. 1113. Оп. 1. Д. 30 (вотчины Успенского Трифонова и Кобрского Введенского монастырей, 1719 г.)

- Ф. 350. Оп. 2. Д. 3824 (разночинцы Хлыновского, Слободского, Шестаковского уезда, 1721 г.)

- Ф. 350. Оп. 2. Д. 3825 (монастырские и архиерейские вотчины, г. Кай и г. Кунгур, 1721 г.)

- Ф. 350. Оп. 2. Д. 3826 (архиерейские разночинцы г. Хлынова, 1721 г.)

- Ф. 350. Оп. 2. Д. 3829 (монастырские и архиерейские вотчины, 1721 г.)

- Ф. 350. Оп. 2. Д. 3188 (г. Слободской, 1721 г.)

- Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1080 (г. Слободской и г. Шестаков, 1722-1723 гг.)

- Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1152 (г. Слободской, 1722 г.)

Набор всех дел осуществил Иван Сергеевич Худяков.

Подготовку материалов к публикации выполнил А.А. Гагаринов.

Вятка ближе Ташкента

Первый шаг к превращению Вятки в индустриальный город был сделан до революции, когда она стала важнейшим железнодорожным узлом, связавшим Москву, Урал, Сибирь и Архангельск. Поэтому, хотя крупнейшие предприятия, сопоставимые с Горьким и Сталинградом, в тридцатые годы в Кирове (Вятку переименовали в Киров в 1934 году) не появились, в нем были запланированы дублирующие производственные площади для уже существовавших заводов, а город включили в эвакуационные планы.

С начала войны стали очевидны дополнительные преимущества Кирова. Во-первых, потенциальный производитель военной продукции был гораздо ближе к фронту, чем Урал и уж тем более чем Сибирь и Средняя Азия. Осенью 1941 года Коломенский машиностроительный завод планировали эвакуировать в Ташкент, но «переиграли» на близкий Киров. Во-вторых, Киров был недосягаем для немецких бомбардировщиков, в отличие, например, от Ярославля и Нижнего Новгорода. И в-третьих, оказалось, что вятская сельская молодежь легко и быстро становится промышленными рабочими самого высокого уровня.

2

Конец вечевой республики

Несмотря на временные успехи Шемяки, победу в итоге одержал Василий II. Вятская земля попыталась вернуться к давней независимости. Впрочем, противостояние Москве было невозможно без вассальных отношений с соседними государствами, в частности, Казанским ханством.

В 1455–1457 годах был построен деревянный Хлыновский кремль. Войска, посланные Василием II в 1457 году, взять его не смогли. Два года спустя город покорился — при условии сохранения местного суда и вечевых порядков.

На период федеративных отношений с Москвой пришелся один из самых ярких военных эпизодов истории Вятки. В 1471 году, когда Иван III шел походом на Новгород, вятчане осуществили свою военную акцию, исключившую вмешательство Золотой Орды на стороне новгородцев. Судовая рать под командованием воеводы Константина Юрьева спустилась по Вятке, Волге и Каме, вошла в Ахтубу и напала на ханскую резиденцию Сарай. Вятчане ушли с богатой добычей, успешно прорвавшись через татарское войско, пытавшееся их остановить.

Иван III отправил в Вятскую землю огромное по тем временам войско — 60 тысяч человек. Осажденный Хлынов сдался в 1489 году, уже без условий. Татарских воинов отпустили в Казань, значительную часть бояр переселили (как говорили тогда — «вывели») в центр великого княжества, дав уделы. Аникеева и других лидеров восстания доставили в цепях в Москву и там казнили. Недолгая Вятская вечевая республика прекратила существование.

Не вятичи, а вятчане!

Иногда жителей Вятской земли называют «вятичами». Это неверно: вятичи — древнерусское племя, а в Кировской области живут вятчане. Об этом свидетельствует местный фольклор, в том числе и знаменитая местная поэма «Вани-вятчане».

6

Архитектурные достопримечательности Кирова

В городе можно увидеть красивые исторические здания и сооружения. К таким относятся дом Машковцева, особняки Витберга и Булычёва, здание гимназии.

Особняк купца Т. Ф. Булычёва

Необычный вид особняка выделяет его из основной массы домов на улице Ленина. Он украшен фигурами орлов и грифонов. Окружает прекрасный дом кованая ажурная решетка. Дом принадлежал купцу и общественному деятелю Булычеву. Возвел он его в 1911 году и с тех пор является одной из главных архитектурных достопримечательностей города. В облике особняка смешались разные стили – готика, русское зодчество, мавританские черты.

Особняк А. Витберга

Одно из самых знаменитых зданий Кирова украшает город уже более 200 лет. Построен особняк в 1815 году архитектором Николаем Андреевским. Старинный дом является прекрасным образцом русского классицизма. Расположен он на улице Спасская. Строили его как часть купеческой усадьбы Жмакиной. Позднее его снимал ряд известных в истории города людей, в том числе А.И. Герцен. Долгое время особняк занимал Дом творческих союзов.

Здание Вятской гуманитарной гимназии

Основана гимназия в 1908 году в качестве коммерческого восьмиклассного училища. Позже здание передали мужской гимназии, а после революции – обычной средней школе. Проектом здания занимался городской архитектор Чарушин. Красное кирпичное здание обладало максимальными для того времени удобствами – отопление, водопровод, электрическое освещение. Изысканное здание с мезонином украшает улицу Свободы.

Приказная изба

Точная дата строительства розово-оранжевого здания на улице Спасской неизвестна. Предположительно возведено оно в начале XVIII века. Одноэтажная постройка органично вписана в сложный рельеф Засорного оврага. Архитектура каменного здания сохранила традиции деревянного зодчества в стиле провинциального барокко. Окна украшают наличники оригинальной формы. В доме долгое время размещался питейный дом.

Дом С. Я. Машковцева

Особняк построен в конце XVIII века. Роскошный особняк находится на Спасской улице. Залы его были украшены орнаментом и рисунками. Долгое время дом был в распоряжении мужской гимназии. Построен он в традиционном раннем классическом стиле. Вид его одновременно строг и торжественен. Еще в 1930-ых годах особняк получил статус памятника архитектуры. Наружные его фасады украшены барельефами и ионическими колоннами.

Лучшие театры Кирова

Самые популярные театры и концертные площадки города.

Кировский драматический театр

Расположен на главной Театральной площади города. Каменное здание построено в начале XX века. Реконструкция его прошла в 1950-ых и 1980-ых годах. Репертуар театра разнообразен, большая часть его спектаклей поставлена по произведениям классиков-драматургов. Есть среди них и произведения современных авторов. Спектакли драматического театра часто становятся лауреатами разных премий, актеры имеют знания народных артистов.

Кировский театр кукол

Находится в историческом центре города на улице Спасской. История его начинается в 1935 году. Постановки кукольного театра интересны как маленьким, так и взрослым зрителям. На постоянной основе показывают около 30 спектаклей, проводят яркие музыкальные шоу. Современное здание театра построено совсем недавно, в нем установлено отличное звуковое и световое оборудование. Необычное здание украшено сказочной башней.

Вятская филармония

Работает в 1958 года силами концертно-эстрадного бюро. С 1963 года располагается в собственном здании на улице Ленина. Это дало толчок к появлению новых коллективов. Сейчас в филармонии работают симфонический оркестр и оркестр народных инструментов, струнный квартет и концертный ансамбль. С гастролями на сцене филармонии выступают известные артисты – Зыкина, Магомаев, Антонов, Лещенко, Вайкуле.

«Театр на Спасской»

Находится на Спасской улице, которая и дала название театру. Работает с 1936 года в здании купца Аршаулова. Постановки театра рассчитаны на разные категории зрителей – детей и взрослых. Популярны постановки русских и зарубежных драматургов. Особенно оригинальны взрослые современные экспериментальные постановки. В списках наград театра премии престижных фестивалей, в том числе Золотая маска.

Забвение, память и слава

Вятская земля окончательно стала частью Москвы почти одновременно с Новгородом Великим. Последствия присоединения были не столь драматичны: Иван III и после «ссылки» вечевого колокола несколько раз заменял новгородскую элиту служилыми людьми из иных краев, не говоря уже о бойне, устроенной его внуком — Иваном Грозным. Вятка, воевавшая против Москвы в союзе с Казанью, подверглась единовременной карательной операции и после этого никогда не попадала в опалу.

«Повесть о стране Вятской» завершается завоеванием Казани, и в этом был символизм: древняя история Вятки-Хлынова закончилась. На какое-то время город Вятка оказался вдали от магистральных событий жизни России. «Из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец света», — писал Салтыков-Щедрин, который, кстати, отбывал в Вятке ссылку.

Кого и за что ссылали в Вятку: трагические истории известных людей

Великий сатирик допустил маленькую неточность — кроме дороги из столицы, еще один почтовый тракт вел на Казань через Уржум и Малмыж, а третий, через Слободской и Глазов, — на Пермь и далее в Сибирь. Именно через Слободской, по старой Сибирской дороге, провезли большинство декабристов. И все же Вятка середины XIX века соответствовала определению другого сатирика — Гоголя: «хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь».

В начале следующего века открылась Вологдо-Вятская линия — Северный ход Транссиба. Вятка стала одним из важнейших северных железнодорожных узлов. Это определило выбор города в качестве базы для индустриализации 30-х и эвакуации оборонной промышленности в военные годы. Население Вятки (к тому времени ставшей Кировом) за два года увеличилось вдвое. Вряд ли кто-нибудь из директоров оборонных заводов знал, что первые поселенцы прибыли на реку Вятку, тоже спасаясь от войн на западе России.

Уржум остался Уржумом

Самым знаменитым уроженцем города Уржум в Вятской губернии был большевик и партийный функционер Сергей Киров (Костриков). В советское время во всех детских библиотеках страны на полка стояла книга Антонины Голубевой «Мальчик из Уржума». Не удивительно, что после гибели Сергея Мироновича в 1934 году советская общественность города усиленно ходатайствовала о переименовании Уржума. Но Политбюро решило, что городок слишком скромен для памяти столь знатного деятеля, и переименовало в Киров Вятку, а Уржум так и остался Уржумом.

После Великой Отечественной войны индустриализация продолжилась. Строились новые заводы и новые жилые кварталы, город приобрел свою, промышленную славу. Возможно, он, в отличие от Твери и Нижнего Новгорода, так и не вернул себе прежнее имя, потому что индустриальный Киров почти ничем не похож на одноэтажную деревянную Вятку, памятную классикам.

В Кирове нет мощных средневековых кремлей. Но, что бывает у нас не так часто, здесь сохранились традиции — крестный ход, впервые состоявшийся шесть веков назад. Молитвенная и кулачная память о средневековой битве — Свистунья. Свой уникальный фольклор. И это древнее лицо города не могут скрыть массовые постройки 70-х.

10 загадок Вятки: сколько из них сможете разгадать?

Знаменитые люди

Киров за свою многовековую историю стал местом рождения или проживания многих знаменитых людей как в прошлом, так и в настоящем. Среди них есть известные политические деятели, писатели, художники, спортсмены, крупные промышленники, артисты и т.п. Вот некоторые из них:

- писатель Александр Грин (родился в Слободском, до 16 лет жил в Вятке);

- писатель Михаил Салтыков-Щедрин (был ссыльным);

- революционер и публицист Александр Герцен (был ссыльным);

- Великий князь Московский, князь Галицкий и Угличский Дмитрий Шемяка;

- драматург и сценарист Евгений Шварц (жил в эвакуации);

- ученый и изобретатель Константин Циолковский (жил и учился);

- композитор Петр Чайковский (жил в детстве);

- детский и юношеский писатель Альберт Лиханов (родился и учился);

- известная ведущая и журналист Жанна Агалакова (родилась и жила в детстве);

Если же посмотреть в целом на Вятскую губернию (Кировскую область), то список знаменитостей увеличится в разы. Многие из них родились в окрестных селах и небольших городках: хирург Александр Бакулев, художник Иван Шишкин, невропатолог и психолог Владимир Бехтерев, певец и композитор Федор Шаляпин и многие другие.

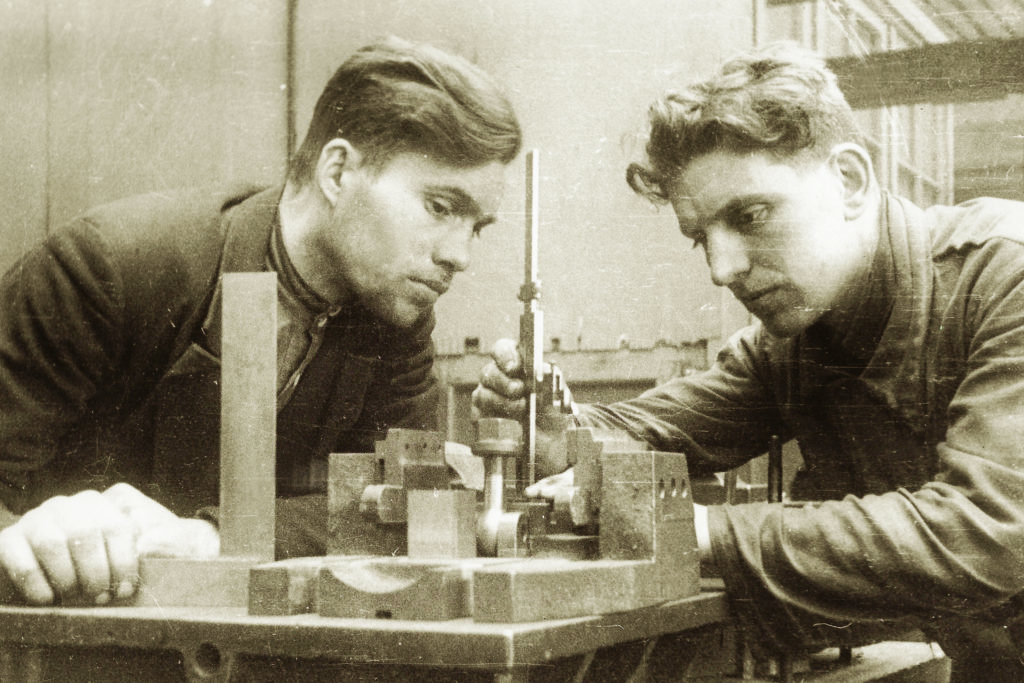

Начинка для самолетов

За годы войны Киров стал одним из основных производителей авиакомпонентов в стране. Из Москвы был эвакуирован завод № 32 и размещен на площадке завода 32-БИС. Это предприятие производило электрооборудование для самого массового боевого самолета Второй мировой войны — штурмовика Ил-2, стрелковое и бомбардировочное вооружение.

Жилой барак для рабочих завода

Жилой барак для рабочих завода

Вторым производителем самолетной начинки стал завод имени Лепсе. В свою московскую бытность, в начале и середине 30-х, он выпускал моторы для текстильных станков, граммофонные моторы, моторы для швейных машинок и даже фены для волос. В 1940 году его переориентировали на выпуск авиационного электрооборудования. Поэтому он и был эвакуирован в Киров как предприятие, которое должно включиться в бесперебойный цикл оснащения боевой авиации. Площадкой для московского завода на новом месте стал Комбинат учебно-технического школьного оборудования (завод № 461). На реорганизацию цехов под новые задачи был определен месяц. Согласно плану, ежедневно полагалось устанавливать и сдавать в эксплуатацию пятьдесят станков. Одновременно к каждому московскому рабочему прикреплялись двое учеников, а чаще учениц — девушек из сёл области. По словам Карена Шермазанова, начальника по производству, через 4–5 месяцев они так хорошо освоили работу, что некоторых москвичей вернули в Москву: их оказалось возможным заменить местными.

Для той эпохи продукция завода являлась высокотехнологичной. Это требовало не только высокой квалификации работников, но и особых материалов: миканита для изоляции, конденсаторов, кислотоупорных порошков и так далее. В неразберихе 1941 года они поступали с опозданием или не поступали вообще. Приходилось изготавливать их на месте и буквально охотиться за вагонами со слюдяной рудой, алюминиевой фольгой, конденсаторной бумагой.

Рабочие в цеху

Рабочие в цеху

Сейчас оба предприятия успешно работают в Кирове, обеспечивая своей продукцией и военную, и гражданскую авиацию. Завод Лепсе сохранил прежнее имя, а завод № 32, некоторое время бывший Кировским машиностроительным заводом имени XX партсъезда КПСС, стал предприятием «Авитек».

3

Природные условия проживания в Кирове

Город стоит на Русской равнине на северо-востоке Европейской части страны на берегах реки Вятки. Его окружают таежные сосновые и пихтово-еловые леса. Правда, из-за деятельности человека вокруг города их площадь существенно уменьшилась, а их место заняли сельскохозяйственные угодья и промышленные объекты.

Здесь умеренно континентальный климат. Над городом преобладают воздушные массы из умеренных широт, но в связи близким расположением Северного Ледовитого океана и равнинного рельефа периодически происходит попадание масс воздуха из Арктики, что вызывает резкие снижения температур летом и крепкие морозы в зимний период.

Годовая норма осадков Кирове — 700 мм, их пик приходится на период с июня по август, меньше всего осадков с февраля по апрель. Основные температурные показатели климата выглядят следующим образом:

- средняя температура — 3,1 C;

- абсолютный минимум — минус 45,2 C;

- абсолютный максимум — 38,7C;

- средняя температура июля, самого теплого месяца — 19 C;

- средняя температура января, самого холодного месяца — минус 12 C.

По городу протекает несколько рек, главная из них Вятка, а Чахловица, Хлыновка и Быстрица считаются ее притоками. Основная часть Кирова находится на левом крутом берегу Вятки, на противоположном находится заречная часть областного центра.

Населенные пункты

Люди издавна селились в бассейне Вятки. На берегах реки расположены несколько крупных городов Кировской области:

Древний город Слободской известен с конца XV в., хотя археологи утверждают, что основан он гораздо раньше, в XIII в. Экономический расцвет города пришелся на XVII в., когда мимо проложили Большой Сибирский (Московский) тракт.

Кирово-Чепецк основан в 1935 году на месте села Усть-Чепецкое, возле Кировской ТЭС, которую построили, потому что вокруг обнаружили богатые запасы торфа.

Позже здесь открыли химический завод, который участвовал в создании атомной бомбы. Сейчас городские вредные производства включены в перечень потенциально-опасных объектов области, за их работой тщательно следят, сбросы контролируют.

В Кирово-Чепецке сохранились народные промыслы – плетение из ивового прута и ленты.

Крупнейший населенный пункт, через который протекает река Вятка, – город Киров. В нем живет около полумиллиона человек.

За историю существования город несколько раз переименовывали. Первоначально он назывался так же, как и река Вятка.

Основанная в 1181 году, Вятка быстро стала военным и торговым центром близлежащих земель. В середине XV в. здесь построили кремль, который получил имя Хлынов в честь речки Хлыновки, протекающей рядом. Так же стали называть и город. Историческое имя вернула Екатерина II.

В 1934 году по решению президиума ВЦИК Вятку переименовали в Киров в честь убитого революционера Сергея Мироновича Кирова. Это название город носит до сих пор.

Киров славится знаменитой глиняной дымковской игрушкой, которую выпускают в слободе Дымково.

Скромный городок Орлов известен региональным турниром по шахматам и нардам.

Котельнич входит в список малых исторических городов России. Он известен с конца XII в. как важнейший торговый и транспортный центр. Недалеко от Котельнича раскопали древние городища, возникшие во II в. до н. э. и X–XIII вв. н. э.

Здесь же, на берегах Вятки, нашли останки уникальных позвоночных животных палеозойской эры: бегающей ящерицы, ящера дицинодонта, дельтавятия и вяткозухуса, названных в честь реки. С экспонатами можно ознакомиться в местном музее.

Советск до революции именовался Кукаркой. Известность городу принесли кустарные изделия: прекрасное кружево, что плетется на коклюшках, и качественные валенки.

Вятские Поляны до середины XVI в. принадлежали Казанскому ханству и носили название Ошторма-Бодья. Позже поселение перешло под власть Вятского Успенского монастыря.

В 13 км от Вятских Полян расположен промышленный город Сосновка. Существует легенда, что основали поселение беглые каторжники, которым приглянулся тихий уголок природы. В городе есть верфь, обслуживающая местное судоходство.

В долине реки Вятки, на берегах ее притоков еще много населенных пунктов с богатой историей: Кирс, Уржум, Малмыж, Кукмор, Нолинск, Омутнинск и другие.

Рекомендуем к прочтению: реки Ульяновска.

Киров всегда рад гостям

Ботанический сад

Ботанический сад

Все красивые места в Кирове описать в одном путеводителе просто невозможно. Город соединил в себе богатое историческое и культурное наследие, активно развивался в советский период, продолжает строиться и эволюционировать сегодня. Туристу наверняка придутся по вкусу живописные виды на реку Вятка, историческая часть города с променадной улицей Спасской, Театральная площадь, изысканная коллекция ботанического сада, насчитывающая более 500 растений из разных точек земного шара.

Смотровая площадка у реки Вятка

Смотровая площадка у реки Вятка

Свои врата для благодарных зрителей всегда открыты в Кировском драматическом театре и театре кукол. Сказать однозначно, сколько в Кирове памятников истории, культуры, археологии и монументального искусства, сложно. А, если добавить к списку памятники, находящиеся в пределах области, то пересчитать их точно выйдет. Но про одну совсем даже не историческую памятку, которая очень полюбилась горожанам и туристам, рассказать очень хочется. Это собака-копилка бездомным животным. Небольшая скульптура собаки в реальном размере, расположилась на улице Воровского, 77. Изваяние бездомного пса помещено на бетонные плиты и, в зависимости от времени года, подвергается тем же погодным явлениям (дождь грязь, снег и т.п.), что и другие уличные животные. На бетонных плитах выбита цитата великого русского писателя Л.Н. Толстого: «Чтобы поверить в добро, нужно начать его делать». На основании памятника есть отверстие для пожертвований бездомным городским животным. Очень тонко и очень трогательно.

Памятник бездомным животным

Памятник бездомным животным

Мы постарались сделать виртуальную прогулку по Кирову насыщенной и интересной. Показали основные достопримечательности Кирова, фото с названиями и описанием, которые как магнит привлекают не только отечественных туристов, но и иностранных. Ведь лучше один раз увидеть собственными глазами и получить реальные ощущения, чем многократно разглядывать картинки и перечитывать тексты.

Инвестиции

Инвестиционная деятельность в Кирове и регионе в основном ведется в следующих направлениях:

- лесопромышленный комплекс, включая создание новых производств по глубокой переработке древесины с применением новых технологий;

- сельское хозяйство (техническое переоснащение, модернизация, развитие переработки сельхозпродукции);

- производство строительных материалов с использованием инновационных технологий;

- добыча торфа и фосфоритов;

- обрабатывающие производства (машиностроение, производство шин);

- энергетика;

- коммунальное хозяйство.

Среди наиболее значимых текущих инвестиционных проектов для Кирова можно выделить следующие:

- развитие производства ЗАО Агрофирма Дороничи — 200 млн.руб. ежегодно;

- строительство тепличного комбината ЗАО Племзавод Красногорский- 400 млн.руб.;

- модернизация производства ОАО Кировский молочный комбинат — 230 млн.руб.

- развитие производства ОАО Булочно-кондитерский комбинат — 70 млн.руб.;

- освоение лесов ООО Леснехснаб плюс — 153 млн.руб.;

- модернизация и техническое перевооружение ОАО Кировский шинный завод — 1,5 млрд руб.;

- модернизация и техническое перевооружение ОАО Искож — 250 млн.руб.;

- установка отделочного оборудования, реконструкция и модернизация прокатно-заготовительных мощностей ОАО Кировский завод по обработке цветных металлов;

- приобретение оборудования и машин ОАО ВМП ;Авитек;

- создание серийного производства насосных установок для нефтяной отрасли ОАО ЭМЗ Лепсе;

- сооружение водоисточника подземных вод ОАО Кировские коммунальные системы;

- строительство многопрофильной больницы на 1300 коек.

Исток и устье реки Вятка

Исток реки Вятка расположен в Ярском районе Удмуртской республики (на границе с Кировской областью). Его отметка – 240 метров над уровнем моря. Это – небольшая гряда в районе железнодорожной станции Перелом. В плане зонирования уголок принадлежит тайге. Исток реки Вятка – мелководный и узкий гидрологический объект, вытекающий из 1 600-метрового болота (расположенного в 1 100 метрах от упомянутой ЖД-платформы). В непосредственной близости к урочищу вы встретите «грунтовку» Струговский-Бозино-Кузьмино, выходящую к живописному Пудемскому пруду и селу.

Устье реки Вятка – гирла, имеющая в поперечнике 1 800 метров, а в центре – остров Граханский (в длину он полтора километра, наполовину покрыт широколиственным лесом). Левосторонний затон обладает еще 2 кусочками суши (чуть меньшими). Речь о месте соединения с Камой (ведь обозначенная река является ее крупнейшим правым притоком). Оба побережья поодаль от нижних урезов имеют еще и относительно высокие верхние террасы (последние частично покрыты широколиственным естественным дендрарием). В административном отношении это – рубеж Мамадышского и Елабужского районов Татарской автономии. А напротив острова расположен сельский поселок Грахань.

Вятская кунсткамера в Кирове

Кунсткамера в Кирове была открыта в 1992 году. Располагается в старинном купеческом особняке. Посетителям предлагается прогуляться по пяти выставочным залам, осмотреть экспонаты, которые дают представление о городском быте города прошлого века. Экспозицию составляют предметы одежды, мебели, изделия из металла, фарфора, дерева, музыкальные инструменты. Также в кунсткамере проходят выставки удивительных экспонатов, которые привозят не только с иных городов России, но и из-за границы.

Располагается вятская кунсткамера по адресу: ул. Московская, 12а. Позвонить в музей можно по телефону: (8332) 38 57 52.