Оптинские новомученики

Содержание:

- Что такое решимость?

- Избранность

- Последний свидетель

- Иеромонах Василий (Росляков). 32 года

- Инок Ферапонт (Пушкарев): «Хочется, чтобы эта Пасха была вечной…»

- “Я — мама инока Трофима…”

- Храмы

- «Завтра» не произошло

- Публикации:

- Потенциальная святость

- Иеромонах Василий (Росляков): «Я хотел бы умереть на Пасху, под звон колоколов»

- 18 апреля 1993 года – красная Пасха

- Бог слушает послушных

- Миссионерские итоги

Что такое решимость?

Когда отец Трофим в далеком Тулуне, в Иркутской области узнал, что открыли Оптину Пустынь, он сказал: «Все, я еду в этот монастырь». И вдруг — дьявол всегда строит какие-то козни — он теряет паспорт. Чтобы его восстановить, как ему сказали, нужен месяц.

И вдруг на эту решимость приходит помощь Божия. А кстати, он еще и деньги потерял, которые копил на дорогу в монастырь.

Так вот друзья скинулись, появились деньги, и он пошел восстанавливать паспорт. Денбги у него были, и он не скупился. У нас же по русской пословице – «Не подмажешь, не поедешь», я это не приветствую, но на дворе были 90-е годы. За три дня ему сделали паспорт. Почему? Именно благодаря его решимости.

Кто-то из святых сказал: «Для Господа мы делаем один шаг, он делает девять навстречу».

Избранность

Ценно то, что есть материал и есть воспоминания, книги, которые хоть немного рассказывают об их жизни. Они помогают понять откуда у них эта решимость.

Некоторые говорят, что их убийство было просто «бытовухой» — шел человек, ему что-то в голову взбрело и… Но нет. Если мы когда-то вернёмся к этой теме, можем вообще об этих истоках рассказать — что двигало убийцей. Не на ровном месте все это было, и как сказал отец Василий: «Мученика делает не только факт мученической кончины, мучеником человека делает произволение и святая жизнь».

Говорят, что монашество — это длящееся во времени мученичество за Христа. На каком моменте оно оборвется не известно. Может ты так и закончится простой и спокойной смертью после инсульта или от ангины, как у отца-наместника. Но все равно это будет мученичество, потому что, как говорил старец Христофор, «монастырь — это не место отдыха, а место подвига».

Когда осознанно пошли на место этого Подвига, тогда они и сделали шаг к этой смерти за Христа. Они были готовы. Решимость была уже в тот момент, когда они переступили порог монастыря.

Б.К. Это самая важная мысль первой части нашей программы. Мы сформулировали то, что люди не совсем понимают. Это именно разговор о решимости, с которой они пришли в монастырь ко Христу.

Первая часть нашего разговора в программе «Ориентация» подошла к концу. Во второй части мы поговорим о миссионерском значении, которое имеет это удивительное по своему трагизму и величию событие, произошедшее 25 лет назад в Оптиной Пустыни.

А.М. До скорой встречи!

Последний свидетель

Б.К. Мы находимся сегодня в этой импровизированной студии, и я хотел бы вам представить архимандирита Мельхиседека, настоятеля подворья Оптиной Пустыни в Москве.

Сразу скажу важную вещь — 25 лет назад, я как тогда еще молодой журналист, оказался в Оптиной вместе главным каналом нашей страны — мы снимали с Алексеем Денисовым программу цикла «Русский мир». Мы приехали тогда снимать Пасху в не так давно открытый, но уже ставший известный монастырь. И вот мы попадаем на это ужасное событие.

И может быть последняя фраза перед тем как мы начнем беседу. Когда мы разговаривали спустя, может быть, несколько месяцев, а может быть и год с покойным ныне наместником отцом Венедиктом, он говорил о том, что каждое третье или четвёртое письмо, которое получал монастырь, начиналось со слов: «Видели передачу, узнали о случившемся по телевидению»…

В моей жизни это событие тоже сыграло свою роль. Мы об этом потом еще, возможно, поговорим.

Когда мы с Вами, отец Мельхиседек, встречаемся, я всегда вспоминаю то интервью, которое мы с Вами сделали тогда – 25 лет назад. Может быть, и зрители его помнят. Это когда Вы стоите, а сзади могилу забрасывают землей.

И вот прошло 25 лет. С одной стороны, как один миг. Наверное, мы еще поговорим о том, как это было. Но первый вопрос: лично для Вас эта четверть века со дня событий, свидетелем которых мы с вами были, что значит? Какой след это оставило в Вашей душе?

А.М. 25 лет назад произошло это событие. 18 апреля я с братией был на Панихиде, которая была посвящена убиенным братьям. И видел Свидетельство в виде нескончаемого потока людей, которые приехали в Оптину Пустынь. Причем едут они не только к могилам оптинских старцев, не только к чудотворной Казанской иконе Божией Матери, не только к исторической обители, не только на Исповедь, Причастие, или Соборование, а еще и в часовню Воскресения. Один из наших братьев тогда сказал – это Кувуклия, часовня Воскресения. Часовня победы жизни над смертью.

Иеромонах Василий (Росляков). 32 года

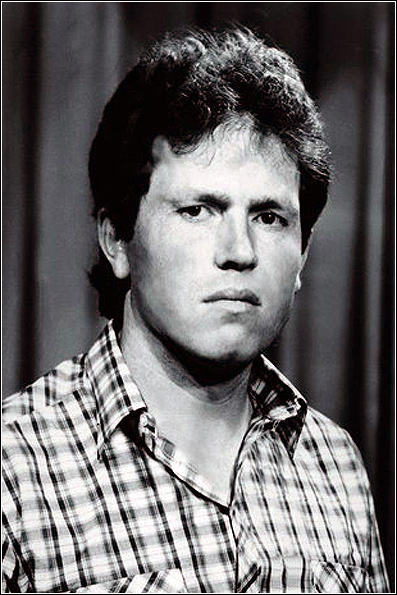

Отец Василий в миру носил имя Игорь Росляков. Он родился в декабре 1960 года в Москве. Высокого роста, статный, сильный. Игорь несколько лет выступал за сборную СССР по водному поло. Окончил факультет журналистики МГУ.

Однажды, по совету знакомого, оказался в храме, так как житейские беды не давали успокоиться. Посещение церкви изменило Игоря, он уверовал, стал молиться, соблюдать посты, хотя продолжал заниматься спортом.

Важной вехой в жизни Игоря стала встреча с архимандритом Иваном Крестьянкиным, который после бесед с молодым человеком посоветовал оставить мирскую жизнь и принять постриг. Росляков оказался в Оптиной пустыни в 1988 году

Монастырь был в разрухе, монахам приходилось много работать, исполняя разные послушания. Игорь принял постриг, затем стал иеромонахом под именем Василий. Мать, приехавшая к Василию, сетовала на его решение, уговаривала вернуться в мир.

По воспоминаниям обитателей монастыря, прихожан и паломников, Василий был человеком скромным, немногословным, постоянно сосредоточенным на молитве. В нем чувствовалась огромная внутренняя работа, пренебрежение к мирским радостям.

Святой отец много читал, нес послушание летописца монастыря. Проповеди Василия любили прихожане и насельники. Все видели его глубокую сосредоточенность, не отвлекали праздными вопросами и беседами.

Инок Ферапонт (Пушкарев): «Хочется, чтобы эта Пасха была вечной…»

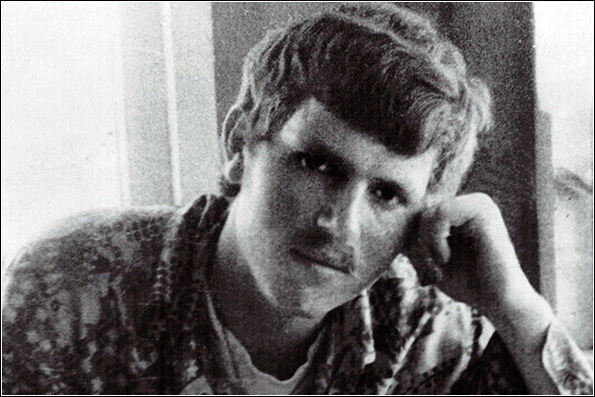

В миру — Владимир Леонидович. Родился в Новосибирской области. Володя по характеру всегда больше любил уединение, чтение книг, рисование на лоне природы. Довольно рано его начали терзать мысли о поиске истины и смысла жизни, что отличало его от всех своих сверстников, предпочитавших тяжелым раздумьям шумные веселые гулянки. Хотя он и участвовал в местном ансамбле, любил играть на гитаре, но довольно быстро понял фальшивость прелести сценической славы. Владимир всегда отличался от остальных и не боялся этого. Казалось, что ему даже нравилось быть «чужим».

Он закончил ПТУ, работал в лесхозе, потом — шофером. Отслужив в армии, вернулся и продолжал работать по специальности, водил старенький автобус. Однако через год решил вернуться в армию на сверхсрочную службу. Известно, что за эти годы он освоил восточные боевые искусства, впоследствии Владимир продолжал ими заниматься, но окончательно бросил, когда тренер стал требовать соединения боевых приемов с медитацией — для будущего мученика это было неприемлемо. К вере он пришел благодаря одной женщине, которая после аварии пережила клиническую смерть. Она рассказала Владимиру о своем мистическом духовном опыте и посоветовала ему духовную литературу. Стоит отметить, что ее рассказ произвел на него огромное значение.

После армии Владимир окончил лесотехнический техникум и, уехав в Хабаровский край, стал работать егерем. Он всегда любил природу и тишину уединения. В течение трех лет он жил в таежной глуши неподалеку от озера Байкал. К тому времени он был уже верующим человеком, осознанно шел к Богу, вознося подвижнические молитвы в одиночестве. Позже он признается своему приятелю, через какие муки ему тогда пришлось пройти: бесы в ночной тиши смущали и страшили подвижника, а видя его твердость, представали перед ним в разных образах, требуя поклонения, и даже били…

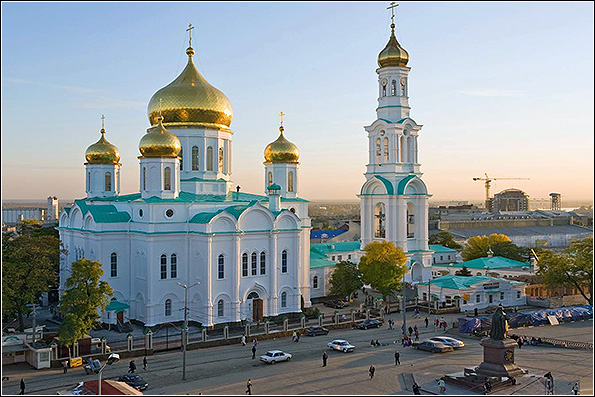

В 1987 году Владимир принял решение отправиться в Ростов-на-Дону. Там он стал посещать Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Сначала помогал при храме, а затем устроился там работать дворником. Вскоре Владимир посетил старца Кирилла (Павлова), и он посоветовал ему оставить мир и уйти в монастырь. В Оптину пустынь Владимир пришел ночью, в июне 1990 года. Причем, он шел пешком от Калуги, преодолев расстояние в 75 километров! Через год его постригли в иноки с именем Ферапонт. В обители он исполнял послушание в трапезной, вырезал кресты из дерева, делал полки, плел четки, был хорошим звонарем.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы, г. Ростов-на-Дону

Инока Ферапонта называли Ангелом молчания сами насельники обители. Он был абсолютно неприметен, жил сокровенно, в молчании — первое время монахи удивлялись, почему инок Ферапонт ни слова не говорит, но затем привыкли к этому. Свыклись с его безмолвием настолько, что и про самого инока забыли. Настолько он был тихим и незаметным, что многие из насельников даже и не знали, что в обители есть такой инок по имени Ферапонт. Он был настоящим аскетом, молчальником, непрестанно творил Иисусову молитву, словом — жил, едва касаясь земли.

А вот другое воспоминание — паломницы Ольги, приведенное в этой же книге. Она находилась на втором этаже, когда под окнами остановился грузовик. В кузове сидел инок Ферапонт. Когда заморосил мелкий дождь со снежной крупой, все ушли в укрытие. Остался один инок Ферапонт. Глядя на него из окна, она удивлялась, почему он сидит в такой неестественной позе — на коленях, упав лицом вниз. Через полчаса картина была та же. То же самое было и через два часа, а инока, мерно перебирающего четки, уже припорошило снегом. Потом Ольга поняла, что ей «Господь даровал увидеть ту неразвлекаемую монашескую молитву, которую не в силах прервать ни дождь, ни снег», — пишет Нина Павлова.

В 1993 году веред той самой Пасхой инок Ферапонт раздал все свои вещи. Подарил даже инструменты, которыми вырезал кресты. Он сказал одному брату:

“Я — мама инока Трофима…”

Алексей: И вот Оптина… Там есть традиция. “На сон грядущий” насельники обходят свой монастырь крестным ходом. Мы же добрались туда в аккурат к “отбою”. Видим, навстречу нам монахи с иконами и песнопениями. Я, после перенесенных испытаний, и как человек с гордецой, поначалу даже воспринял это на свой счет…

По дружбе с пригласившим иеромонахом Ф., поселили нас в гостевом домике для благотворителей, совершенно бесплатно. Все цивилизованно, обед и ужин — в дом… На мгновение я даже заколебался: “А как же аскеза, удобства на улице, трапеза трудников и заслуженные венцы?”. Но в итоге с комфортом смирился, благо деваться нам все равно было некуда.

Кроме нас в этом доме, на другой половине, жили две монашки. Встречались мы в гостиной. Решил познакомиться: “Меня зовут Алексей, а это мой сын Егор”. “А я — монахиня Мария”, — ответила одна.

Храмы

Действующие

- Введенский собор — главный храм обители (построен в 1750—1771 годах). Освящен в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы: Имеет три придела: главный — Введения во Храм Пресвятой Богородицы, северный — преп. Амвросия старца Оптинского, южный — Святителя Николая Чудотворца. Святыни: в храме находятся св. мощи преподобных Амвросия и Нектария старцев Оптинских, а также особо почитаемая Казанская икона Божией Матери. Во Введенском храме совершаются ежедневно: полунощница, ранняя литургия, панихида, молебен с акафистом преп. Амвросию. В воскресные дни: ранняя литургия, молебен с акафистом преп. Амвросию.

- Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (построен в 1811 году, восстановлен и освящен в 1996 году): Престолы: центральный — Казанской иконы Божией матери; северный — свв. великомучеников Георгия Победоносца и Феодора Стратилата; южный — Кресто-воздвиженский. Святыни: в храме находятся св. мощи преподобных Оптинских старцев Моисея, Антония и Исаакия I. Мощи покоятся под спудом, сверху устроены мраморные надгробия с мощевиками для поклонения верующих. Силами монастырских братий-иконописцев, стены храма украшаются фресками, выполненными по древнему способу «влажной» росписи. Это самый большой храм в Оптиной Пустыни, в нём проводится ежедневно вечернее богослужение, а также воскресные и праздничные поздние литургии.

- Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери (восстановлен на месте полностью разрушенного храма и освящен в 1998 г.): Престол один — в честь Владимирской иконы Божией Матери. Это храм-усыпальница для обретенных 7-10 июля 1998 г. св. мощей преподобных старцев Оптинских: Льва, Макария, Илариона, Анатолия (Зерцалова), Варсонофия, Анатолия (Потапова), Иосифа. Св. мощи семи преподобных старцев перенесены во Владимирский храм 23 октября 1998 г. на празднование памяти преп. Амвросия Оптинского и положены в гранитные раки для поклонения верующих. Во Владимирском храме ежедневно совершаются: исповедь, водосвятный молебен, акафист преподобным Старцам Оптинским.

- Храм в честь прп. Илариона Великого (построен в 1874 г.): Находится вне стен монастыря, в одном здании с гостиницей и паломнической трапезной. Престол один в честь прп. Илариона Великого. В этом храме совершаются Таинства для мирян: крещение, отпевание усопших.

- Храм в честь св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня в Иоанно-Предтеченском Скиту (построен в 1825 г.): Престол один в честь Собора св. Иоанна Предтечи. В этом храме совершаются богослужения по особому скитскому уставу. Паломники допускаются на эти богослужения только в престольные праздники Скита.

- Храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»: Храм построен в 1997—2000 гг. Находится на территории подсобного хозяйства монастыря. Имеет один Престол, освященный в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

- Храм в честь Преображения Господня: Заложен 14 августа 2005 года Святейшим Патриархом Алексием II во время его последнего посещения Оптиной Пустыни. Освящён 30 декабря 2007 года наместником обители архимандритом Венедиктом. Храм является новым: на его месте никогда не было храма. Святыни: в храме находятся мощи преподобноисповедника Рафаила (Шейченко). В этом храме несколько раз в неделю совершается Литургия, служатся водосвятные молебны.

В течение дня главные храмы обители: Введенский, Казанский и Владимирский, всегда открыты. Всем желающим благословляется свободный вход и доступ к святыням: чтимым иконам и св. мощам преподобных отцев и Старцев Оптинских.

Восстанавливающиеся

- Храм в честь прп. Марии Египетской: В настоящее время храм восстанавливается и реставрируется.

- Храм в честь свт. Льва Катанского и прп. Иоанна Рыльского с храмом в честь Архангела Михаила в нижнем полуподвальном помещении. Находится на территории Иоанно-Предтеченского скита. В настоящее время в здании храма размещается паломническая гостиница. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. В подклетном храме в честь Архангела Михаила служатся водосвятные молебны для паломников, проживающих на территории скита. Посторонние не допускаются.

- Храм в честь Всех Святых. Находится на бывшем новом монастырском кладбище за оградой монастыря. После закрытия обители был полностью разрушен, в настоящее время строится заново. На монастырском кладбище (в юго-восточной части монастыря) находятся могилы оптинских иноков: иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта, убиенных сатанистом на Пасху 1993 г. В настоящее время на месте их погребения построена каменная часовня.

«Завтра» не произошло

Б.К. Кстати, открою Вам небольшую тайну. Когда мы с Алексеем Денисовым, моим коллегой, приехали 25 лет назад в Оптину, то реально я ехал к отцу Василию. Я с ним договаривался, чтобы он дал мне интервью. Он поначалу не хотел, говорил – может не надо. Потом согласился: «Ну, давай завтра». И вот этого завтра не произошло. Я хотел, чтобы он просто поздравил с Пасхой. Это была сложная такая мотивация. С одной стороны, я счастлив, что там оказался, с другой – такие события…

Потом у Алексея Денисова был такой текст в сюжете: «Когда страна праздновала… какой-то юбилей, готовилась к выборам и смотрела Чемпионат мира по хоккею… В этот момент произошло историческое событие для нашей Церкви – мы получили молитвенников и заступников». И эти 25 лет это только подтверждается.

На своем опыте могу сказать, что с того момента как произошло первое осмысление, написаны книги, все это собрано – мы подошли к новому рубежу переосмысления нашей жизни. Именно с духовно-нравственной точки зрения.

Почему именно сегодня, 25 лет спустя, все-таки началась подготовка к прославлению? Это тоже знак нашего времени – мы живем в особый период, период огромной духовной свободы. Я вернусь к этой мысли.

Публикации:

Игумен Игнатий (Долотов)

«Если мы будем носителями этого огня, то и другие обязательно захотят света»

/Интервью

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Оптина пустынь – уникальное средоточие духовности

/Интервью

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Хвалите Бога и храните Бога!

/Проповеди

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Мы трудимся ради Бога и Царствия Небесного

/Проповеди

Архимандрит Феофилакт (Безукладников)

Как Оптина преображала людские души

/Интервью

Архимандрит Иосиф (Братищев)

Семь месяцев как целая эпоха

/Интервью

Игумен Игнатий (Долотов)

«Если мы будем носителями этого огня, то и другие обязательно захотят света»

/Интервью

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Оптина пустынь – уникальное средоточие духовности

/Интервью

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Хвалите Бога и храните Бога!

/Проповеди

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Мы трудимся ради Бога и Царствия Небесного

/Проповеди

Архимандрит Феофилакт (Безукладников)

Как Оптина преображала людские души

/Интервью

Архимандрит Иосиф (Братищев)

Семь месяцев как целая эпоха

/Интервью

Потенциальная святость

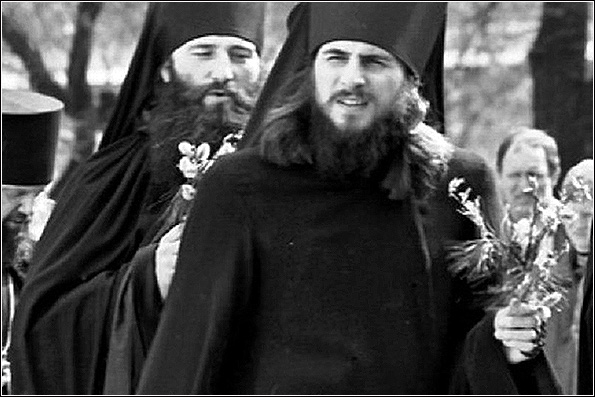

А.М. Про Ферапонта вспомнилась история.

Жив еще брат, который в день прихода Ферапонта в монастырь, дежурил на воротах. Ферапонт ехал из Ростова. Он оттуда доехал до Калуги, а от Калуги пошел пешком. Почему пешком? Не понятно, автобусы тогда ходили. Но видимо было какое-то желание потрудиться.

Кстати, когда я был в Грузии, мне один местный старожил сказал. Матерь Божия говорит: «Все, кто ко мне едут — это мои гости, а кто ходит пешком по святыням – мои друзья».

Б.К. Даже есть такое, что люди на коленках идут к святыням. Может, это и слишком, но тем не менее…

А.М. Это ради духовно-телесного труда. И вот в 10 вечера ворота должны были закрывать — такое было благословение. Монах, который за это отвечал, видел, что к воротам подошел человек, но подумал, что лучше не впускать, а то придется брать еще благословение, начнется полемика, придется кого-то звать. Он решил их просто закрыть. Монах рассказывал, что увидел, как Ферапонт встал на колени перед воротами и стал истово креститься перед воротами.

Это осталось тайной, но если даже пришел, то это уже много. А если остался на коленях, ну это уже… В тот момент это уже потенциально маленький святой.

Иеромонах Василий (Росляков): «Я хотел бы умереть на Пасху, под звон колоколов»

В миру — Игорь Иванович Росляков. Он был единственным ребенком в семье. Учился хорошо, рос послушным и смышленым. С детства профессионально занимался спортом и даже участвовал в международных соревнованиях, входил в состав сборной СССР по водному поло. После школы окончил факультет журналистики МГУ. Однако по профессии Игорь не работал, не находя в этом призвания. Однажды, находясь с командой в другой стране, он познакомился с голландской переводчицей и стал с ней переписываться. Из-за этого его не пустили на игры в Канаду, обвинив в связях с иностранными гражданами. Игорь очень сильно расстроился, и так получилось, что он рассказал о своей беде преподавательнице по истории. Она была верующая и посоветовала Игорю сходить в храм. Он ее послушал. Так для будущего мученика начался путь к Богу.

Постепенно Игорь укреплялся в вере, полюбил молитву, много читал труды святых отцов. Несмотря на спортивные занятия, он строго постился, что никак не сказывалось на результатах игр. Будущий иеромонах часто бывал в храме на богослужениях. Мирская жизнь для него утратила привлекательность и ценность. Он отправился к архимандриту Иоанну Крестьянкину, и старец посоветовал ему уйти в монастырь. Несмотря на то, что мать Игоря была категорически против, он не ослушался старца. Дождавшись отпуска, он отправился в Оптину пустынь, и там его желание принять монашество только укрепилось. Вернувшись домой, он управился со всеми последними мирскими делами и навсегда уехал в обитель. 29 апреля 1989 года, в Страстную Субботу Игоря приняли в братию. Примерно через год его постригли в иночество с именем Василий — в честь Василия Великого, а 23 августа 1990 года состоялся постриг в мантию в честь блаженного Василия Христа ради юродивого, 21 ноября в день Архистратига Михаила состоялось рукоположение во иеромонахи.

В монастыре он выполнял самую разную работу, в том числе и послушание летописца обители — в этом ему помогали полученное образование и дар слова, которым от Бога был наделен мученик. Еще будучи иеродиаконом, отец Василий произнес свою первую проповедь, и она всем запомнилась как удивительно проникновенная и глубокая. Отец Василий был замечательным проповедником. У него был дневник, куда он записывал свои стихи, размышления, духовные переживания и сочинения. Литературно одаренный отец Василий оставил нам богатое в духовном смысле наследие.

«Порою, когда стою в храме, душу охватывает ощущение присутствия Божия. Тогда уже не иконы окружают меня, но сами святые. Сошедшиеся на службу, они наполнили храм и отовсюду испытующе глядят па меня. Незачем отводить глаза от их ликов, прятаться в темном уголке церкви, — угодники Божии смотрят не на лицо мое, а только на сердце, — а куда спрятаться сердцу моему? Так и стою я в рубище беспомощности и недостоинства своего пред их всевидящими очами», — писал Игорь Росляков в дневнике примерно за год до своего пострига.

А однажды отец Василий сказал: «Я хотел бы умереть на Пасху, под звон колоколов». Эти искренние слова стали пророческими для него. Господь принял этот чистый порыв святой души.

18 апреля 1993 года – красная Пасха

Жаждущий громкой славы Аверин для убийства выбрал день Пасхи. 18 апреля он еще по темноте пришел в монастырский двор, узнал у паломниц время Литургии, на которую все монахи собирались в храме.

Аверин дождался, когда иноки Ферапонт и Трофим взошли на звонницу и поднялся следом. У него был заготовлен и наточен длинный нож с вырезанным числом 666. Первым от рук убийцы пал Ферапонт. Затем Аверин нанес удар Трофиму, но, уже умирая, монах успел ударить в колокол. Вместо пасхального звона над монастырем прозвучал набат.

Мимо звонницы проходил иеромонах Василий и встретился лицом к лицу с убийцей. Они коротко переговорили, Аверин ударил Василия в спину, нанеся смертельную рану, от которой спустя час иеромонах скончался в больнице.

Убийца по поленнице взобрался на стену монастыря, спрыгнул вниз и подался в леса. Женщины-паломницы, находящиеся рядом со звонницей и убитыми монахами, ничего не увидели. В утренней темноте понять, что случилось, было невозможно. Не дождавшись колокольного звона, они поднялись на колокольню и обнаружили истекающих кровью монахов.

Для всех, знавших погибших монахов в мирской жизни, остается неясным, как маленький тщедушный Аверин смог справиться с тремя мужчинами – рослыми, сильными, неробкого десятка. Святые отцы могли бы постоять за себя и против человека с оружием, но этого не случилось.

Монахи приняли смерть без сопротивления, будто готовые к ней, получившие некий тайный знак о необходимости жертвы. Все строго соблюдали пост, были постоянно погружены в себя, творили нескончаемую молитву. Монахи не осквернили обитель дракой, не махали кулаками, не отнимали оружие у убийцы.

Аверин все рассчитал верно – в сумерках его приняли за своего, не ждали подлости, погруженные в молитву монахи не думали о защите своей жизни.

Справка: книга Нины Павловой «Пасха красная» написана по благословению Православной церкви и рассказывает о трагедии в Оптиной пустыни, унесшей жизни трех монахов.

Бог слушает послушных

Почему нам так важно знать и хранить опыт старцев?

Потому что, кто сам себе советчик, тот сам себе враг. Отец Иоанн (Крестьянкин) мне говорил: «Читайте книги Оптинских старцев: в них вы найдете ответы на все ваши духовные вопросы»

Ведь для нас важно иметь мнение святых отцов и в той или иной ситуации его применять, а не от своего ума действовать. Остались труды старцев, их письма, свидетельства об их жизни – сейчас уже многое издано, а спасение, как известно, во многом совете.

Как вы видите феномен старчества?

На могильном памятнике многих людей можно было бы написать следующие слова: они жили и не знали, для чего жили. Оптинские старцы знали, для чего живут. Они знали, может быть, немногое, но они знали почти все о главном, и это знание о главном – это духовная гениальность. Что такое старчество? – Это духовная гениальность. А что такое гениальность? – Это 90% труда и 10% осенения свыше. Это все не на пустом месте возникло. Бог слушает послушных. Каждый из старцев в свое время был учеником. Лучше называться учеником ученика, чем собирать бесполезные плоды своеволия. И за это ученичество, за искреннее послушание Господь дал им дары, которыми они сами потом делились: дар врачевания, дар видения духовной жизни… (Замечу: а самое страшное – это имитация такого дара. Когда люди, этого дара не имеющие, поступали так, как будто они имели этот дар, – руководили человеком, не видя Божией воли о нем.)

Старец Амвросий, бывало, медлил с ответом на заданный ему вопрос: «А я пока не слышу». То есть каждый из Оптинских старцев искал слышания воли Божией. Каждый из них был послушным. А Бог слушает послушных.

У старца Амвросия учителем был преподобный Лев?

Старец Лев, который звал его химерой, пустоцветом, но это уже была особенность старца Льва. Он бесконечно любил его и укорял его для духовной пользы, зная, что тот может это вынести.

«Для монаха укоризна и нравоучение – все равно что для ржавого железа щеточки», – говорил старец Амвросий. Из-за любви старец Лев так поступал. «И ржавчину с меня снимал усердно», – вспоминал старец Амвросий.

А какой из Оптинских старцев вам ближе всего?

Наверное, Лев, Макарий, Амвросий, Варсонофий. Но по характеру все-таки, наверное, Варсонофий и Лев.

Миссионерские итоги

Б.К. Я наблюдал как нехотя распространяется все что произошло тогда – никто не верил в это. И когда ты говоришь: — Я там был, и я видел отца Василия, и с ним вместе учился, у нас с ним была одна для меня крестная, а для него фактически духовная мать, которая привела его во многом к Церкви – благочестивая женщина Тамара, дай Бог ей здоровья.

Как он ушел в монастырь, как он закончил институт – мы же оба были спортсмены, об этом мало кто знает.

Один известный спортсмен Владимир Сальников сказал такую мысль: «В спорте человек проживает жизнь, он ее моделирует». Мы с ним уже умерли, когда я пошел на журфак, а он — в монахи. Тогда мы уже как спортсмены умерли. Это совершенно другое отношение к жизни – если спортсмен профессиональный.

И вот я хотел бы попросить Вас сказать или вспомнить главные миссионерские итоги этого четвертьвекового пути. Это же воцерковленные люди, родственники, друзья…

Когда я приехал в 1994 году в Сербию, и вижу, что стоит брошюрка, тоненькая – это, говорят, наши заступники.

Архимандрит Мельхиседек: Интересно.

У отца Трофима в семье было пять детей, среди них было три брата и две сестры. Он один из трех братьев. Так вот со временем племянники, которые были далеки от веры, тоже пришли в храм.

Он родился в Тулунском районе Иркутской области в маленьком селе, где даже храма не было. И он говорил: – Задыхается душа без храма, в Оптину хоть по шпалам, но пойду.

А потом оказалось, что эта трагедия родных и близких привела к вере. Мало того, его родная мама стала монахиней — монахиней Марией. А родная мама отца Василия…

Б.К. Которую мы с Вами видели недавно в Оптиной…

А.М. Она стала монахиней Василиссой. Они как спорте – подхватили эстафетную палочку.

Дело служения Богу продолжается.