Церковь во имя спаса всемилостивого на полтавской в нижнем новгороде

Содержание:

- Современное состояние церкви и режим посещения

- Архитектура храма и его внутреннее убранство

- Спасская церковь сегодня

- Храм во имя Всемилостивейшего Спаса

- Описание

- Закрытие и возрождение[править | править код]

- Фресковые росписи

- История постройки

- Клир[править | править код]

- Архитектура храма и его внутреннее убранство

- История постройки

- История строительства Староярмарочного собора

Современное состояние церкви и режим посещения

Православный храм – действующий и открыт для всех желающих. Богослужения проходят здесь ежедневно. В церкви освящено три придела, а престольные праздники отмечают 22 мая, 29 августа, 18 октября и 19 декабря.

Особо чтимыми храмовыми святынями являются чудотворная икона святой Параскевы Пятницы, а также иконы Богоматери «Знамения» и Всемилостивого Спаса. Кроме того, в этой церкви хранится православный крест, привезенный из Иерусалима и частицы мощей христианских святых.

С 1997 года при Спасском храме для детей прихожан работает воскресная школа, а также открыт православный лекторий для взрослых прихожан по программам «Литургика» и «Евангельские чтения».

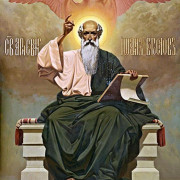

Иконостас

Архитектура храма и его внутреннее убранство

Сегодня большой Спасский собор – единственное строение, сохранившееся от старого ярмарочного комплекса. Храм строит на сваях и на подушке из насыпного грунта, укрепленного влагостойким портлендским цементом. Собор возведен в традициях позднего классицизма и согласно канонам этого архитектурного стиля со всех четырех сторон украшен строгими портиками с колонами. Мощные барабаны, служащие основанием для пяти куполов, декорированы прорезными окнами и полуколоннами. За счет этих световых куполов в храме отличное естественное освещение.

Купол Староярмарочного собора

В непосредственной близости от собора находятся небольшая двухэтажная крестильная церковь и изящное здание часовни-усыпальницы, построенной в 2002 году возле придельного алтаря над местом захоронения митрополита Нижегородской и Арзамасской епархии Николая (Кутепова). Неподалеку от собора также стоит легкая однокупольная надкладезная часовня, из которой прихожане активно разливают воду на праздник Крещения Господня. Кроме того, здесь на высоком постаменте возвышается фигура скорбящего ангела – памятник жителям города, участвовавшим в ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Спасская церковь сегодня

Первая служба после возрождения храма прошла в 1992 году. Полным чином он был освящен в 2003 году. В настоящее время работает храм Всемилостивейшего Спаса по расписанию, обычному для православных организаций.

Своему возрождению храм обязан городской жительнице М. С. Михайловой, которая с группой единомышленников подготовила необходимый для открытия церкви пакет документов.

Были полностью обновлены алтарь и иконостас. Основная часть внутреннего убранства является результатом труда современных мастеров, потому что от настоящего интерьера в храме почти ничего не сохранилось.

С 1997 года при храме создана воскресная школа для детей и взрослых. Ее целью является воцерковление детей и их духовное воспитание. Здесь проводятся занятия по изучению Библии, истории православия, церковнославянскому языку, клиросному пению и православному этикету. Для девочек проходят уроки рукоделия.

При храме действует летний лагерь и организованы паломнические поездки по святыням России и ближнего зарубежья.

Для малышей обучение проводится в игровой форме. Они занимаются лепкой, рисованием и пением.

Каждую субботу проводятся образовательные лекции для взрослых. Прихожане не только учатся, но и вместе участвуют в паломнических и праздничных мероприятиях, оказывают посильную помощь при храме.

Храм во имя Всемилостивейшего Спаса

- Главная

→

Приходы

→

Храм во имя Всемилостивейшего Спаса

Престол

- главный — в честь Всемилостивейшего Спаса (29 августа – день Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа);

- правый придел — в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (22 мая, 19 декабря);

- левый придел — в честь святителей Московских и чудотворцев Петра, Алексия и Ионы (18 октября).

Святыни

- чудотворная икона мученицы Параскевы Пятницы, икона Всемилостивейшего Спаса, икона Божией Матери «Знамение»;

- частицы мощей преподобного Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского, преподобных Алексея и Германа Зосимовских, преподобного Зосимы Владимирского, Варлаама чудотворца, святителя Алексия Московского, праведного Феодора Санаксарского, праведного Алексия Бортсурманского;

- икона святых Маркиана и Мартирия.

История

Архитектор – Александр Мстиславович Кочетов. Храм освящен в 1903 году, повторно — в 1992 году, чином Великого освящения — в 2003 году.

Церковь в честь Всемилостивейшего Спаса была построена в честь спасения семьи императора Александра III при крушении поезда в 1888 году. Спасский храм в Нижнем Новгороде был заложен спустя девять лет после произошедшей железнодорожной катастрофы уже не только в память о чудесном спасении царской семьи, но и для «увековечения памяти Царя-миротворца, в Бозе почившего Александра III», скончавшегося 20 октября 1894 года.

Дополнительным основанием к строительству храма именно во имя Нерукотворного образа Спасителя служило то обстоятельство, что во время крушения поезда государь Александр Александрович имел при себе копию с древней чудотворной Вологодской иконы Нерукотворного Спаса.

Практически сразу после крушения поезда по указу Правительствующего Синода был составлен и издан специальный молебен в честь чудотворного образа Спаса Нерукотворного.

Нижегородское купечество решило возвести храм в честь Спасителя близ городского острога. В 1888 году был открыт сбор средств на строительство. В комиссию по сбору средств вошли самые состоятельные финансисты-промышленники: Н. А. Бугров, Н. Е. Башкиров, А. А. Блинов, А. М. Губин, В. А. Соболев и другие.

В 1897 году был создан строительный комитет, который возглавил Я. Е. Башкиров. В следующем году среди членов Императорского санкт-петербургского общества архитекторов был объявлен конкурс на разработку проекта храма для Нижнего Новгорода. В нем приняли участие 18 наиболее признанных в стране зодчих. Первой премии удостоился проект архитектора А. М. Кочетова.

Александр Мстиславович Кочетов (1861–1912) незадолго перед тем получил звание академика, активно участвовал в конкурсных проектах для Севастополя, Минеральных вод Кавказа, строил в Петербурге. Планировалось, что Спасская церковь в Нижнем Новгороде будет построена в древнерусских традициях XVII века по типу храма Животворящей Троицы в Останкино.

Контроль за строительством храма вел академик архитектуры В. П. Цейдлер. 26 августа 1903 года на колокольню был поднят последний Большой колокол, а 12 октября того же года епископ Назарий (1901–1910) освятил церковь.

Росписи храма частично воспроизводят росписи Храма Христа Спасителя в Москве и Владимирского собора в Киеве. Они были выполнены по картонам художников Семирадского, Нестерова, Васнецова и др.

После революции Спасский храм остался одним из немногих действующих приходов нагорной части города.

Некоторое время с начала 20-х годов здесь располагалась архиерейская кафедра, возглавляемая тогда митрополитом Сергием (Страгородским) (1924–1934). С 1924 по 1926 год владыка числился в клире Спасского храма.

Храм был закрыт в 1937 году, в помещении церкви находились складские помещения швейного предприятия «Весна». В 1991 году он был возвращен верующим, а в 1992 состоялось повторное освящение церкви. Полным архиерейским чином храм был освящен в 2003 году.

Воскресная школа для детей от 7 до 18 лет

Вс. по окончании Божественной литургии

Директор – Дмитриева Наталья Алексеевна

Адрес: г. Н. Новгород, ул. Горького, д. 177 а (в цокольном этаже храма)

Тел. 8 (831) 262–23–53

Преподаются Закон Божий, церковное хоровое пение, церковно-славянский язык, изобразительное творчество.

Вс 11:30–12:30

Тел. 8 (831) 262–23–53

Беседы с катехизатором

Пн, ср 18:30

Контакты

Адрес: 603155, г. Н. Новгород, ул. Горького, д. 177 а.

Тел.: 8 (831) 262–23–53.

Проезд до остановки «Площадь Свободы» или «Улица Полтавская».

Описание

Многие определяют «строгановские» церкви как барочные, но все-таки правильнее говорить об особом стилистическом направлении — строгановском стиле. В чем же отличие этих храмов от представителей «нарышкинского» барокко, например, знаменитой церкви Покрова в Филях? Строгановские церкви сохраняют традиционное пятиглавое строение, причем центральным всегда является купол. а не шатер. Смоленская церковь — не исключение. Высокий несущий центральный купол отделан золотом, боковые главки выполнены в голубом цвете. Интересно, что купола не луковичные, а полукруглые, то также придает храму своеобразие.

Очень интересно рассматривать отделку храма: она отличается удивительной дробностью, напоминает искусственно вылепленный вручную узорчатый пряник.

Рядом со Смоленской находится Владимирская церковь, памятник начала 20 в., весьма оригинальной архитектуре, на нее тоже стоит обратить внимание

Закрытие и возрождение[править | править код]

Спасская церковь в 1985 году. Вид с улицы Белинского После революции храм оставался одним из немногих действующих приходов нагорной части города. Некоторое время с начала 20-х годов здесь располагалась архиерейская кафедра, возглавляемая тогда митрополитом Сергием (Страгородским) (1924-1934). С 1924 по 1926 год Владыка числился в клире Спасского храма.

Первая попытка ликвидировать церковь была предпринята в 1930 году. Официальным поводом к ликвидации храма являлось сфабрикованное обращение горожан к властям. Но благодаря усилиям настоятеля храма протоиерея Николая Боголюбова и членов Приходского Совета это решение удалось обжаловать и отменить во ВЦИК в Москве, куда члены общины ездили с соответствующим прошением. Тогда лишь часть церковного подвала была занята под склад общества Красный Крест. Также в подвале церкви, по документам 1935 года продолжали жить члены клира и их семьи: священники Петр Сахаровский и новый настоятель протоиерей Николай Виноградов, вдова священника Николая Боголюбова, а также жена осужденного дьякона Д.К. Ободова с пятью детьми.

После ареста в 1937 году последних священнослужителей Спасского храма (настоятеля протоиерея Николая Виноградова, священномученика протоиерея Петра Сахаровского и протодьякона Николая Савкина) богослужения в церкви прекратились. Впоследствии помещения храма использовались как склад швейного предприятия «Весна».

В дальнейшем, практически перед самой войной, был разработан проект приспособления Спасской церкви под архивохранилище. Предполагался ряд перепланировок и изменение внешнего облика храма, но на деле изменения коснулись лишь внутренней планировки храма. В годы Великой Отечественной войны наличие высокой колокольни сыграло определенную роль в судьбе храма. На колокольне был утроен один из пунктов противовоздушной обороны города и установлена зенитная установка.

Современным возрождением приход храма обязан деятельному участию Михайловой Марии Сергеевны (15.06.1905-15.02.1996). До выхода на пенсию Мария Сергеевна занимала должность зав. кафедры английского языка Горьковского Сельскохозяйственного Института. С группой единомышленников Мария Сергеевна собрала и передала властям документы и подписи, требующиеся для открытия храма. Мария Сергеевна являлась постоянной прихожанкой храма, где и была отпета после своей кончины. Весной 1992 года Спасская церковь была возвращена верующим и освящена повторно, а в 2003 году епископом Георгием (Даниловым) — чином Великого освящения. Первым настоятелем возрожденного в 1991 г. храма стал протоиерей Игорь Пономарев. 19 апреля 1992 года в Вербное Воскресенье была отслужена первая Божественная Литургия.

Фресковые росписи

Через год после освящения, в 1199 году, стены храма были полностью расписаны фресками.

Фресковые росписи Спаса на Нередице занимали всю поверхность стен, от пола и до верхней части сводов и купола. Это был целостный по своей композиции фресковый цикл. Живописный ансамбль был тщательно продуман до мельчайших деталей и исполнен с высоким профессионализмом.

Храм был расписан группой живописцев, и, при всём разнообразии индивидуальных манер живописи, фресковый ансамбль обладал художественным единством и ярким своеобразием, что говорит о принадлежности всех мастеров к местной новгородской культуре.

Фрески были исполнены в широкой размашистой манере, а образный строй отличается почти эпической масштабностью и жизненностью. Фигуры выглядят крепкими, живыми, а ликам присуща открытость и непосредственность — это те черты, которые, вероятно, были свойственны самим новгородцам. Мастера старались воплотить в нередицких фресках своё представление о Царстве небесном, где преобладают глубокие искренние чувства, переданные здесь прямолинейно и предельно выразительно, где господствуют чистые и яркие цвета.

Роспись была призвана запечатлеть память об умерших княжичах и чувство глубокой веры во всеобщее грядущее воскресение и вечную жизнь. Этим чувством озарены лики и святых, и обычных людей на фресках. Эта вера несла утешение скорбящим по сыновьям князю и его супруге.

История постройки

В середине осени 1888 г. на харьковском участке российской железной дороги с рельсов сошел поезд, в котором находился царь Александр III и его семья. Они не пострадали, а чудесное спасение связали с тем, что у государя при себе имелась икона Спаса Нерукотворного.

- В создании нижегородского храма на Полтавке участвовали известные бизнесмены-промышленники, имена которых традиционно упоминаются в богослужениях.

- Перед началом возведения устроители имели возможность рассмотреть большое количество чертежей (18 проектов) и выбрать наиболее подходящий. Место создания освятил преподобный Владимир, благословивший рабочих на создание одухотворенной святыни во имя Господа.

- К моменту начала постройки Александр III покинул бренный мир, поэтому нововозведенная церковь символизировала память об этом правителе, которого окрестили миротворцем.

- Возведение продолжалось четыре года, в октябре 1903 г. произошло торжественное освящение храма Спаса Всемилостивого. В течение последующих десяти лет шла неустанная роспись церкви, которая выполнялась славными мастерами города по картинам великих художников Отечества.

- Оформлением руководил известный фотограф А. Карелин, использующий методику по картонам. Изначально рисунок создавался при помощи карандаша или углей, а позже наносились краски. Подобная методика нередко используется во фресковой живописи (Да Винчи, Рафаэль). В 1912 г. роспись Спасского собора была завершена.

Тяжелые времена

После революционных волнений 1917 г. храм недолгое время являлся действующим. с 1924 по 1934 г. в церкви находилась архиерейская кафедра под главенством митрополита Сергия. Власти поднимали вопрос о полном уничтожении собора, но молитвы и труды паломников, а также настоятеля Николая, позволили сохранить жизнь знаковой постройке.

Самый большой колокол Спасской церкви

Коммунисты разрешили устроить здесь склад инвентаря для нужд сообщества Красного Креста. Богослужения не закончились до того момента, как всех священников не арестовали.

- Некоторые отцы прятались в подвалах Спасского собора вместе с семьями. В 1937 г. власти подали распоряжении о закрытии церкви, после арестов священнослужителей она долгие годы простаивала в безмолвии и безбожии.

- Части здания использовали в качестве архивного склада и помещения для швейного предприятия. У властей было желание разобрать кровлю и снять колокола, но эти планы не воплотились в жизнь.

- Во время Второй мировой войны Нижний Новгород бомбардировали неприятельские самолеты, часть фасада Спасского храма в некоторой степени пострадала. Милостью Господа церковь и город вынесли ужасы войны.

После 1945 г. в помещениях собора предполагалось сделать концертный зал. Работники филармонии помогали в восстановлении здания, реставрируя купола, крышу и поднимая кресты. Несмотря на желание музыкантов, историческое значение Спасского храма изменить не удалось.

Клир[править | править код]

До закрытия храма в 1937 году в нём служили:

Нижегородские архиереи:

- епископ Владимир (Никольский);

- епископ Назарий (Кириллов);

- митрополит Сергий (Страгородский) (с 1943 г. — Патриарх Московский и всея Руси).

Табличка на храме. Освящена 6 сентября 1998 года. Священнослужители:

- 1903-1906 — протоиерей Александр Троицкий (первый настоятель);

- 1903-1919 — диакон Митрофан Таскин (первый диакон);

- 1906-1911 — протоиерей Николай Росляков (с 1907 г. — настоятель);

- 1910-1921 — иерей Александр Стрельников (второй священник);

- 1915-1921 — протоиерей Владимир Сергиевский (с 1916 г. — настоятель);

- 1913-1935 — диакон Дмитрий Ободов (до 1922 г. — псаломщик);

- 1920-1921 — диакон Иоанн Авров;

- 1921-1925 — протоиерей Павел Алмазов;

- 1925-1928, 1931-1934 — протоиерей Николай Боголюбов;

- 1935-1937 — протоиерей Иоанн Руновский (второй священник);

- 1930-1937 — протоиерей Николай Виноградов;

- 1934-1937 — священномученик протоиерей Пётр Сахаровский (второй священник);

- 1922-1937 — протодиакон Николай Савкин.

Архитектура храма и его внутреннее убранство

Спасская церковь, благодаря участию в ее проектировании и строительстве нескольких талантливых архитекторов, получилась очень гармоничной и красивой. Она остается удачным образцом стилизации в традициях московского храмового зодчества XVIII века.

Краснокирпичная церковь имеет пять глав и ярусную шатровую колокольню. Она богато декорирована по фасадам высококачественной фигурной кладкой из кирпича в стиле русского узорочья. Отдельные элементы декора, имитирующие белый известняк, выполнены при помощи штукатурки. Внутри церкви установлен новый резной иконостас, и полностью обустроен главный алтарь храма.

Внутреннее убранство собора

История постройки

В середине осени 1888 г. на харьковском участке российской железной дороги с рельсов сошел поезд, в котором находился царь Александр III и его семья. Они не пострадали, а чудесное спасение связали с тем, что у государя при себе имелась икона Спаса Нерукотворного.

В честь этого великого события Александр III вознамерился построить собор Всемилостивейшего Спаса. Главным архитектором религиозного строения, вмещающего 1700 верующих, назначили зодчего из Санкт-Петербурга А. Кочеткова.

- В создании нижегородского храма на Полтавке участвовали известные бизнесмены-промышленники, имена которых традиционно упоминаются в богослужениях.

- Перед началом возведения устроители имели возможность рассмотреть большое количество чертежей (18 проектов) и выбрать наиболее подходящий. Место создания освятил преподобный Владимир, благословивший рабочих на создание одухотворенной святыни во имя Господа.

- К моменту начала постройки Александр III покинул бренный мир, поэтому нововозведенная церковь символизировала память об этом правителе, которого окрестили миротворцем.

- Возведение продолжалось четыре года, в октябре 1903 г. произошло торжественное освящение храма Спаса Всемилостивого. В течение последующих десяти лет шла неустанная роспись церкви, которая выполнялась славными мастерами города по картинам великих художников Отечества.

- Оформлением руководил известный фотограф А. Карелин, использующий методику по картонам. Изначально рисунок создавался при помощи карандаша или углей, а позже наносились краски. Подобная методика нередко используется во фресковой живописи (Да Винчи, Рафаэль). В 1912 г. роспись Спасского собора была завершена.

Тяжелые времена

После революционных волнений 1917 г. храм недолгое время являлся действующим. с 1924 по 1934 г. в церкви находилась архиерейская кафедра под главенством митрополита Сергия. Власти поднимали вопрос о полном уничтожении собора, но молитвы и труды паломников, а также настоятеля Николая, позволили сохранить жизнь знаковой постройке.

Самый большой колокол Спасской церкви

Коммунисты разрешили устроить здесь склад инвентаря для нужд сообщества Красного Креста. Богослужения не закончились до того момента, как всех священников не арестовали.

- Некоторые отцы прятались в подвалах Спасского собора вместе с семьями. В 1937 г. власти подали распоряжении о закрытии церкви, после арестов священнослужителей она долгие годы простаивала в безмолвии и безбожии.

- Части здания использовали в качестве архивного склада и помещения для швейного предприятия. У властей было желание разобрать кровлю и снять колокола, но эти планы не воплотились в жизнь.

- Во время Второй мировой войны Нижний Новгород бомбардировали неприятельские самолеты, часть фасада Спасского храма в некоторой степени пострадала. Милостью Господа церковь и город вынесли ужасы войны.

После 1945 г. в помещениях собора предполагалось сделать концертный зал. Работники филармонии помогали в восстановлении здания, реставрируя купола, крышу и поднимая кресты. Несмотря на желание музыкантов, историческое значение Спасского храма изменить не удалось.

Возрождение

В 1991 г. многострадальный собор официально передали во владение Нижегородской епархии. Епископ Николай вновь освятил вернувшуюся к жизни церковь, прославив икону Спаса Нерукотворного.

Еще о храмах Центральной части России:

- Церковь Живоначальной Троицы в Останкино

- Знаменский собор в Курске

- Воскресенский собор в Тутаево

Делом возрождения занималась местная активистка М. Михайлова, преподавательница института. Благочестивая женщина и её друзья усердно и кропотливо собирали документы, которые позволили вернуть собору статус действующего.

Первая литургия после возрождения прошла в 1992 г. М. Михайлова являлась прихожанкой Спасской церкви до своей смерти в 1996 г., её тело смиренно отпевали в стенах этого храма.

Интерьер храма во имя Всемилостивейшего Спаса

Церковь построена по образцам архитектуры XVIII столетия и выглядит чрезвычайно гармоничной. Пятиглавая, с ярусной колокольней, она строилась в честь удивительного спасения царской семьи от катастрофы на железной дороге.

Внимание! Пройдя множество испытаний XX века, Спасский храм вновь открывает свои двери и приглашает верующих участвовать в богослужениях

История строительства Староярмарочного собора

В 1817 году в городе произошли перемены, во многом определившие его дальнейшую судьбу. Сюда из из-под стен Макарьевской Желтоводской обители перенесли традиционную ярмарку, сильно пострадавшую в результате большого пожара, который случился годом ранее. Главным строителем ярмарки стал умелый инженер-механик и строитель — генерал-лейтенант Августин Бетанкур (1758-1824).

Общий вид Спасского Староярмарочного собора

В 1817 году Бетанкур специально приехал в город и создал проект ярмарочного комплекса, а также необходимой для него системы коммуникаций, которые стали возводить на обширной территории мыса у слияния Волги и Оки. Место это выбрали потому, что сюда было удобно по реке подвозить необходимые товары. Бетанкур руководил строительными работами все летние месяцы вплоть до открытия торгов в 1822 году.

Талантливый организатор, Бетанкур очень хотел, чтобы город получил один из лучших торговых комплексов европейского уровня. Он имел большие полномочия и средства и привлекал к возведению ярмарки лучших зодчих и инженеров. Через год после начала строительства в городе появился архитекторов — Огюст Монферран

Бетанкур попросил его выполнить проект зданий торгового комплекса и особое внимание уделить новому храму. Любопытно, что нижегородский собор, выполненный по проекту Монферрана, выстроили раньше, чем в Санкт-Петербурге появился Исаакиевский собор

Спасский Староярмарочный собор с высоты птичьего полёта

Нижегородский храм построили в 1822 году в центре ярмарки, в конце главного бульвара, сразу за большим торговым корпусом. Под собором сделали объемное сводчатое помещение. И позже его сдавали в аренду местным купцам, в частности, для винного погреба. Интересно, что для ярмарки возвели не только православный храм, но также мечеть и армянскую церковь.

Интерьер собора по классическим канонам богато украсили лепниной. А расписать стены поручили руководителю Арзамасской школы живописи, российскому академику Александру Васильевичу Ступину и его сыну Рафаилу. К сожалению, эти, самые первые росписи были утрачены. Иконостас собора создал художник из Петербурга Ф. Торричелли. Итальянский мастер выполнил образы для икон по европейским традициям, отличным от канонов православия. На многих их них художник изобразил фигуры с обнаженными человеческими телами.

Вид на собор со стороны Ярмарочного проезда

Подобные рисунки вызывали у купцов недоумение и смущение, и многие из них не хотели молиться перед такими образами. Они даже приносили в храм собственные иконы. Из-за этих проблем решено было создать для Староярмарочного собора новый иконостас, автором которого стал архитектор Василий Петрович Стасов (1769-1848).

Любопытна история с названием собора. Ярмарка в городе работала всего лишь месяц в году, и содержать для нее отдельный притч не было выгодно. Поэтому городские власти приписали храм к Спасо-Преображенскому собору Нижегородского кремля. Из этого храма ярмарочный собор получал необходимые для проведения богослужений утварь, облачения и иконописные образы. Еще до начала строительства священники кремлевского собора установили на будущей ярмарке полотняный шатер с иконостасом. Так, по главному храму ярмарочный собор стали называть Спасо-Преображенским, хотя такое название никак не соответствовало ни одному из его престолов. Второе название – Староярмарочный храм получил после того, как во второй половине XIX века построили Александро-Невский собор.

Вид на главный фасад собора