Московский григориевский храм в дербицах

Содержание:

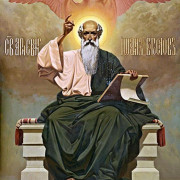

О святом, в честь которого названа церковь

Св. Григорий родился на севере Малой Азии в городе Неокесарии примерно в третьем веке от Рождества Христова. Получив прекрасное образование в Александрии у самого Оригена, он вернулся на родину. Но вскоре, удалившись в пустыню, начал вести там свою святую жизнь в молитвах и посте, чтобы обрести от Бога дар пророчества. О подвижнике узнал епископ Амасии. Он решил поставить его в родной Неокесарии духовным руководителем. Св. Григорий согласился и стал перед хиротонией горячо молить Бога открыть ему истинное поклонение Святой Троице. И было ему чудесное видение: перед Григорием явились сама Пресвятая Богородица и апостол Иоанн Богослов. Именно от последнего святой получил знание об истинном и достойном исповедании Святой Троицы. На этом Откровении позже и было основано православное учение. Сам Григорий Неокесарийский до этого не дожил. Он скончался примерно в 266 году.

Новая жизнь

Деревянная церковь просуществовала до семнадцатого века. Позже в тогдашнем храме Григория Неокесарийского случился пожар и он полностью сгорел. Здание было восстановлено, но оно опять было деревянным. Постепенно церковь приходила в запустение, особенно это стало заметно после эпидемии чумы. И только в 1667 году государем Алексеем Михайловичем был дан приказ на строительство нового, уже каменного, храма. Работами руководили лучшие по тем временам зодчие Иоанн Кузнечик и Карп Губа.

Алексей Михайлович давал немалые средства на строительство, он лично контролировал его ход. Материал доставлялся из знаменитых подмосковных каменоломен, откуда брался камень и для стен Кремля. Девять тысяч изразцов с так называемым «павлиньим оком» изготовил известный мастер Степан Полубес, а образы для иконостаса выполнил царский изограф Ушаков. Закончилось строительство через двенадцать лет. Первого марта 1679 года состоялось освящение и первая служба в храме Григория Неокесарийского. Обряд совершал Иоаким — Патриарх Московский и всея Руси в присутствии нового царя Федора Алексеевича.

Храм с момента возведения и по сегодняшний день

Храм Святителя Григория Неокесарийского был известен еще в давних времен. Изначально он был деревянным. Основателем его был князь Василий Темный, который таким образом высказал свою благодарность за освобождение от татарского плена. В плену ему было видение от Господа, что он должен соорудить храм на том месте, с которого увидит стены Кремля. А назвать его необходимо будет на честь того святого, день памяти которого будет припадать на тот день. Так и случилось 30 ноября 1445 года.

Лучшая статья для Вас, переходите: Собор Василия Блаженного в Москве

Деревянный храм просуществовал до 17 столетия. В 1668-1679 годах рядом возводят каменный храм.

По архитектуре данный храм относится к пятиугольным с шатровой колокольней. Внешне храм украшен изразцами с растительным орнаментом. Это убранство и яркие цвета может удивить обычного человека. Хотя отмечалось, что многие люди называли ее «красной», что означает красивой. В данном храме проводились некоторые обряды, связанные с царской династией:

- В 1671 году тут было проведено обряд церковного венчания царя Алексея Михайловича и Натальей Нарышкиной.

- В 1972 году был крещен будущий император Петр 1. Там до сих пор оберегают эту купель, где крестили маленького царевича.

Не стоит забывать о том, что данному храму был дан статус придворного. Его часто посещали царские особы, про что свидетельствовали короны на крестах.

Очень уж она припала по душе Наполеону. Он сожалел, что не может забрать ее с собой. Даже во время пожара, воины носили воду, чтоб не загорелось строение.

В 1939 году храм был осквернен, разграблен и разрушен. С 1994 года в храме вновь возобновились богослужения. А еще через 2 года – его снова освятили.

Каменный храм

Свою близость с царём священник сохранил вплоть до смерти государя. Именно он в году венчал Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, матерью Петра I. И в октябре года, незадолго до кончины царя, был у него в Кремле на пиру – царь сам угощал его заморскими винами и разными яствами. Но прежде, чем уйти на столь почётную службу, священник просил царя разрешить ему перестройку своего замосквореченского храма каменным. Царь исполнил просьбу и взял строительство под свой контроль: оно началось в году. Новый храм стали возводить чуть севернее его деревянного предшественника, и Алексей Михайлович дважды ездил к обедне в строящуюся церковь.

Интересно, что камень для красавца-храма привозили из знаменитого подмосковного села Мячкова: из той же каменоломни брали камень для строительства белокаменных (и первых каменных) стен московского Кремля при князе Дмитрии Донском, а в XIX столетии – для строительства первого храма Христа Спасителя по проекту Витберга на Воробьевых горах. В то время это село уже было вотчинным владением отца Герцена, Ивана Яковлева.

Но незадолго до смерти царя его духовник попал в немилость самого патриарха Иоакима. Известно, что уже через несколько дней после упомянутого кремлёвского пиршества протопоп сидел в заточении на цепи по повелению патриарха, и смог из темницы написать царю прошение о помощи. Царь, находившийся в Преображенском, поехал в Москву хлопотать о его участи, и стал просить патриарха освободить своего духовника, а патриарх в ответ возводил на того «разные вины», которые, вероятно, и были поставлены протопопу в официальное обвинение после смерти царя. Видимо, эти вины были очень серьёзными, так как царь сперва не смог ничего сделать для своего любимца и лишь поставил ему в караул своих верных стрельцов. Только к Рождеству года – последнего года жизни царя Алексей Михайловича – его духовник был освобождён из темницы с прощением и разрешением священствовать. Он даже был приглашён к царю на обед за один стол с патриархом.

Примирение это длилось недолго, ибо состоялось лишь благодаря горячему участию царя в судьбе своего духовника. Первый же конфликт, считается, произошёл уже на похоронах царя. История донесла о том мало достоверных свидетельств, но известно, что священник Андрей Саввинов будто бы сам был инициатором новой ссоры, возмутившись, что патриарх лично исполняет на похоронах то, что должен делать он, царский духовник. И тогда терпение лопнуло. На созванном соборе патриарх обвинил священника во множестве тяжких преступлений, таких, как блуд, превышение полномочий, подстрекательстве царя против патриарха, и, в частности, в том, что поставил себе храм в Замоскворечье без патриаршего благословения и что без того же благословения и «ставленной грамоты» принял чин протопопа Благовещенского собора. И когда в году патриарх Иоаким освящал выстроенный храм св. Григория Неокесарийского, его бывший священник, лишённый сана, уже находился в ссылке в далёком Кожеозерском монастыре.

Во второй половине XVIII столетия у храма появился придел во имя св. Григория Богослова, устроенный тщанием прихожанина Григория Лихонина в честь его небесного покровителя. А до года при церкви было и обычное кладбище.

Трагические последствия холерной эпидемии ещё долго напоминали о себе. Кроме Боголюбского придела Григорьевской церкви, основанного в благодарность и в память об избавлении Москвы от беды, в году был учреждён Александринский сиротский приют «для призрения сирот чиновников, умерших от холеры в Москве». Первое время он располагался в Басманной слободе, в бывшей усадьбе графа Разумовского на Гороховом поле, а потом был переведён в центр Москвы, в усадьбу Апраксина на Знаменке.

Когда-то на Большой Полянке…

Начало Большой Полянки. Слева — бывший дом Прозоровского. Фотография 1908 года

Об исчезнувшем уголке старой Москвы.

В начале улицы Большой Полянки стоят многоэтажные дома, построенные в первые десятилетия советской власти. Рассказ об этой части Замоскворечья всегда сопровождается упоминанием о череде невосполнимых утрат. Для возведения огромного жилого дома (Большая Полянка, 1/3), который словно нависает над улицей, Кадашевской набережной и Малым Каменным мостом, пожертвовали двумя дореволюционными усадьбами. Речь идет не о рядовых потерях — разрушенные здания считались бы сегодня значимыми достопримечательностями и заняли бы достойное место на страницах любого путеводителя по району. * * * После переноса столицы из Москвы в Санкт-Петербург (1712–1714) в начале Большой Полянки (тогда улица называлась Космодамианской) размещались дворы военной знати. Аристократия селилась здесь в виду близости Кремля, Монетного двора и церкви Святых бессребреников Космы и Дамиана в Кадашах. Застройка усадеб имела характерную для того времени композицию: главный дом (каменные палаты) в глубине двора, по периметру владения — деревянные служебные строения. В 1730‑х годах одна из уничтоженных усадеб (сегодня она располагалась бы на углу Старомонетного переулка и Кадашевской набережной) принадлежала князю Ивану Юрьевичу Трубецкому. Его называли Меньшой, чтобы отличать от родного дяди и полного тезки — сподвижника Петра I и последнего боярина. Служил И.Ю. Трубецкой Меньшой в Ингерманландском полку, достиг звания полковника. В книге «Сказания о роде князей Трубецких» (см. список литературы в конце) об Иване Юрьевиче написано: «Он принимал участие в событиях, ознаменовавших собою вступление на престол Анны Иоанновны, причем вместе с дядей и братом был противником верховников. Анна Леопольдовна сделала его камергером, а императрица Елизавета Петровна указом от 25 декабря 1742 года произвела его в действительные камергеры и в том же году пожаловала ему орден Святой Анны (первой степени) и назначила президентом Юстиц‑коллегии. <�…> Женат князь Иван Юрьевич был на Марии Яковлевне Глебовой и оставил после себя одного сына князя Николая Ивановича, женатого на княгине Татьяне Алексеевне Козловской, и четырех дочерей: Аграфену, Варвару, Екатерину и Прасковью». По фамилии знатного домовладельца Старомонетный переулок некоторое время назывался Трубецким. После смерти Ивана Юрьевича (1744) усадьба на Большой Полянке перешла по наследству вдове княгине Марии Яковлевне Трубецкой. В 1760–1780‑х годах собственником стал их сын — Николай Иванович. С 1790‑х годов до нашествия Наполеона усадьба принадлежала сыну Н.И. Трубецкого князю Ивану Николаевичу. Он дослужился до чина надворного советника, был предводителем дворянства Дмитровского уезда, где находилось имение Трубецких Ахтырка. После пожара 1812 года, во время которого усадьба значительно пострадала, хозяева решили в нее не возвращаться, и в течение десяти лет здесь оставались лишь полтора десятка дворовых. В 1822 году владение приобрел английский механик по фамилии Мурье, занимавший барский дом некоторое время. Другая находившаяся здесь усадьба располагалась бы сейчас на углу Большой Полянки и Кадашевской набережной. В первой половине XVIII века она состояла из каменного главного дома и деревянных служебных строений. В 1738–1745 годах ею владел полковник Василий Иванович Сабуров, до переезда в Москву живший в столице, где исполнял должность прокурора Сыскного приказа, а позже — товарища санкт‑петербургского вице‑губернатора. В 1745 году В.И. Сабуров продал усадьбу полковнику Никите Саввичу Савину, у которого через десять лет ее приобрел аптекарь Казимир Болеславович Меер. Часть помещений были им приспособлены под аптеку. К 1770 году владение перешло другому аптекарю — Иоганну Матвеевичу Вольфу. Вскоре (1773) он подал в Полицмейстерскую канцелярию прошение, где уведомил о своем намерении «вместо старой вновь каменную аптеку построить в два этажа на погребах со сводами и покрыть железом», а также соорудить «каменное с улицы крыльцо для приходящих за лекарствами». Проект составил приглашенный Вольфом лучший на тот момент московский архитектор — Василий Иванович Баженов. Уточнение «на погребах со сводами» позволяет предположить, что при возведении нового здания зодчий использовал нижнюю часть прежнего дома. На первом этаже была устроена аптека с отдельным входом со стороны улицы. Из северных окон открывался вид на Кремль и Пашков дом — еще одно творение Баженова. К слову сказать, здания на Моховой и Большой Полянке имели схожее внешнее убранство…

Возвращение в лоно Церкви

Обновленный вид Красная церковь получила благодаря стараниям Патриарха Алексия II. Была проведена масштабная реконструкция, выделен церковный декор, позолочены кресты и воссозданы уникальные колокола. По сохранившимся фрагментам восстановили и древние росписи на стенах. Даже нынешний иконостас был «скопирован» с оригинала, которым некогда славился храм (на Полянке) Григория Неокесарийского. Расписание богослужений, которые и сегодня ежедневно совершаются в церкви, впервые можно было увидеть уже через четыре года после начала реставрационных работ. Тридцатого ноября 1996 года в стенах обновленного храма было проведено освящение главного престола.