Борис пастернак: гамлет русской литературы

Содержание:

- Рождественская звезда

- Анализ «Гамлет» Пастернак

- «Цель творчества — самоотдача, а не шумиха»

- Краткий анализ стихотворения «Я — Гамлет…» А. А. Блока

- «Март»

- Советская Россия: поэт в новых реалиях

- Стихотворение Б.Л. Пастернака «Гамлет» (восприятие, истолкование, оценка).

- Анализ стихотворения Бориса Леонидовича Пастернака «Гамлет»

- Анализ стиха «Гамлет» Пастернака

- Смысл

- «Объяснение»

- Анализ стихотворения Пастернака «Гамлет»

- Образы и символы

Рождественская звезда

Стояла зима.

Дул ветер из степи.

И холодно было младенцу в вертепе

На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.

Домашние звери

Стояли в пещере,

Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи

И зернышек проса,

Смотрели с утеса

Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,

Ограды, надгробья,

Оглобля в сугробе,

И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,

Застенчивей плошки

В оконце сторожки

Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне

От неба и Бога,

Как отблеск поджога,

Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой

Соломы и сена

Средь целой Вселенной,

Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней

И значило что-то,

И три звездочета

Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.

И ослики в сбруе, один малорослей

Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры

Вставало вдали все пришедшее после.

Все мысли веков, все мечты, все миры.

Все будущее галерей и музеев,

Все шалости фей, все дела чародеев,

Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,

Все великолепье цветной мишуры…

…Все злей и свирепей дул ветер из степи…

…Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,

Но часть было видно отлично отсюда

Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.

Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,

Могли хорошо разглядеть пастухи.

— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —

Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.

По яркой поляне листами слюды

Вели за хибарку босые следы.

На эти следы, как на пламя огарка,

Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,

И кто-то с навьюженной снежной гряды

Все время незримо входил в их ряды.

Собаки брели, озираясь с опаской,

И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность

Шло несколько ангелов в гуще толпы.

Незримыми делала их бестелесность,

Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.

Светало. Означились кедров стволы.

— А кто вы такие? — спросила Мария.

— Мы племя пастушье и неба послы,

Пришли вознести вам обоим хвалы.

— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы

Топтались погонщики и овцеводы,

Ругались со всадниками пешеходы,

У выдолбленной водопойной колоды

Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,

Последние звезды сметал с небосвода.

И только волхвов из несметного сброда

Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,

Как месяца луч в углубленье дупла.

Ему заменяли овчинную шубу

Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,

Шептались, едва подбирая слова.

Вдруг кто-то в потемках, немного налево

От яслей рукой отодвинул волхва,

И тот оглянулся: с порога на деву,

Как гостья, смотрела звезда Рождества.

1947

Стихотворение, отданное Пастернаком главному герою своего романа. Юрий Живаго хочет «написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом». В стихотворении евангельские волхвы, идущие принести дары младенцу Христу, проходят через русское зимнее пространство («…погост, / Ограды, надгробья, / Оглобля в сугробе / И небо над кладбищем, полное звезд»), в котором узнается картина пейзажа из окна дачи поэта в Переделкине. В картине соединяются пространство и время: рядом с волхвами «встает все пришедшее после» — «будущее галерей и музеев», «все елки на свете», «все сны детворы». Это жизнь многовековой христианской культуры, берущей начало «в пещере», возле которой так по‑будничному бранятся и ругаются погонщики, лягаются ослы, но при этом происходит величайшее чудо, отмеченное для людей появлением звезды Рождества.

Анализ «Гамлет» Пастернак

Анализ «Гамлет» Пастернак

«Гамлет» анализ произведения — тема, идея, жанр, сюжет, композиция, герои, проблематика и другие вопросы раскрыты в этой статье.

Стихотворение «Гамлет» было закончено Б. Пастернаком после войны, в 1946 году. Именно оно открывает цикл стихов, написанных героем романа «Доктор Живаго» Юрием.

Мир, в котором живет человек – это далеко не всегда бабочки, цветы и белые полосы жизни. Рано или поздно цветы покрываются шипами, у бабочек появляется острое жало, а дорога вперед почему-то приводит в тупик. Чью сторону принять, если однажды вы столкнулись с ненавистью, подлостью и завистью? Выбор своей нравственной позиции в жестоком мире насилия и зла – основная тема стихотворения «Гамлет» Юрия Живаго.

Лирический герой произведения выходит на сцену жизни, будто шекспировский «Гамлет». Толпа зрителей затихает – они ждут, они алчут от героя представления. Между тем, фразу «Я вышел на подмостки» можно истолковать как выход на казнь (в словаре Ефремовой подмостки – это настил из досок на возвышении). Ничем не напоминает эшафот, друзья?

Но за что толпа собирается казнить «Гамлета»? Может быть, за то, что он умеет видеть свое будущее («Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку»)? Или может быть, его силы почти иссякли и он еле держится на ногах, прислонившись к двери («Прислонясь к дверному косяку»)?

Чтобы понять причину конфликта толпа/герой, автор переносит нас в атмосферу ночи. Темнота, мрак сгущаются, будто вселенское зло собралось в одном месте, чтобы наброситься на героя («На меня наставлен сумрак ночи»). И даже звезды на небе против него («Тысячью биноклей на оси»).

Далее Пастернак использует библейский мотив, взятый из Евангелия. («Если только можно, Aвва Oтче, Чашу эту мимо пронеси»). Лишь однажды Иисус усомнился в своих делах, и фраза, сказанная им в момент душевных терзаний, прозвучала именно так.

Лирический герой понимает, что судьба каждого человека – быть унылой овечкой, когда надо лгать и притворяться, и свирепым волком, когда рядом находится тот, кто слабее тебя. Раньше он хотел жить, как все («И играть согласен эту роль»), но его предназначение оказалось совершенно другим. Лирический герой не может терпеть ложь и насилие, зло и предательство. И та драма жизни, которая развернулась вокруг него, требует иных действий («Но сейчас идет другая драма, И на этот раз меня уволь»).

В последней строфе стихотворения «Гамлет» конфликт герой/толпа не просто накаляется – он обрастает новой проблематикой. Герой осознает, что будет непросто («Жизнь прожить – не поле перейти»), но оказывается, что бороться с ложью ему придется одному («Я один, все тонет в фарисействе»). При этом Пастернак удачно использует слово «фарисейство», которое означает формальное, показное исполнение чьих-либо правил и предписаний

Образ лирического героя. Однако было бы глупо отождествлять лирического героя с Юрием Живаго, Пастернаком, Гамлетом или даже Иисусом. Перед нами – Человек с большой буквы в контексте историко-культурного наследия человечества. Перед нами – Личность, впитавшая в себя духовное наследие всех предшествующих эпох. И, в конце концов, перед нами Современник, который борется со «спящим» миром силой духа, творчества и внутренней свободы.

Стихотворный размер «Гамлета» – пятистопный хорей, который нередко использовал a своей лирике автор «Бородино» Михаил Лермонтов. Рифмовки перекрестные (абаб), рифмы мужские (уд. на последнем слоге) и женские (уд. на предпоследнем слоге).

Другие материалы по творчеству автора:

- Краткое содержание по главам «Доктор Живаго» Пастернак

- Краткое содержание «Доктор Живаго» Пастернак

- Анализ «Доктор Живаго» Пастернак

- Анализ «Быть знаменитым некрасиво…» Пастернак

- Анализ «Золотая осень» Пастернак

- Критика «Доктор Живаго» Пастернак

- Анализ «Сосны» Пастернак

- Анализ «Февраль» Пастернак

- Анализ «Июль» Пастернак

- Анализ «Ландыши» Пастернак

«Цель творчества — самоотдача, а не шумиха»

29 января 1890 года в Москве в семье Пастернаков родился мальчик по имени Борис. Творчество с детства окружало будущего поэта. Отец Пастернака был членом Петербургской Академии художеств. Иногда Леонид Осипович рисовал своего сына. Мать Бориса Розалия Исидоровна играла на пианино. Именно она привила сыну любовь к музыке, давая тому уроки. Также мама будущего лирика устраивала домашние концерты, на которых часто присутствовали Александр Скрябин и Сергей Рахманинов. Первый, кстати, своим творчеством покорил Пастернака: будущий поэт мечтал стать таким же, как Скрябин. Ещё одним кумиром юного Бориса стал Фридерик Шопен, которому спустя годы писатель посвятил объёмное эссе. Тогда ещё Пастернак не подозревал, что войдёт в историю не как композитор, а как поэт.

Любовь к высокому требовала от Пастернака образованности. В 1908 году молодой человек отправился учиться на юриста в Московский университет. Однако вскоре он перевёлся на философское отделение историко-филологического факультета. Параллельно с учёбой Пастернак, пользуясь помощью Скрябина, проходил композиторскую программу. В этот же период жизни Борис Леонидович написал свои первые стихи, однако их начинающий поэт никому не показал — скромность, свойственная Пастернаку, не позволяла хвастаться талантом стихосложения. В будущем лирик напишет строки:

«Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,

А не шумиха, не успех…»

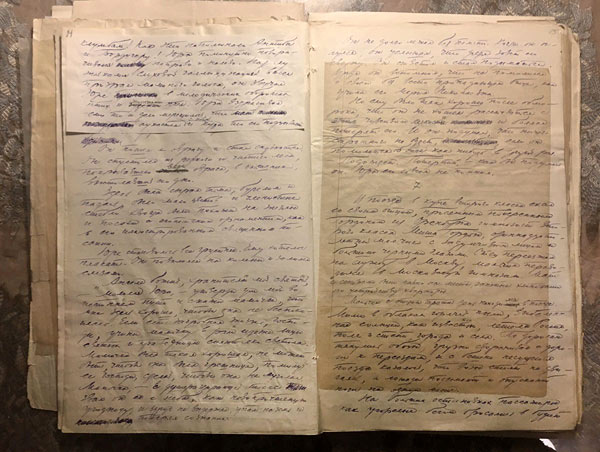

Рукопись романа «Доктора Живаго». (pinterest.com)

В том же году вышел «Близнец в тучах» — первый пастернаковский сборник. Необычные метафоры, нестандартные рифмы и яркие формы — вот основные черты ранней поэзии Пастернака, вдохновившегося русскими футуристами, в частности творчеством Владимира Маяковского. Но, в отличие от автора «Облака в штанах», Пастернак сохранял скромность в своих произведениях и никогда не стремился придать стихам «трибунное» и «агитационное» звучание.

В 1913 году Пастернак, как и многие поэты Серебряного века, входил в состав литературной группы, которая называлась «Лирикой». Борис Леонидович уже окончил Московский университет. Знания сделали уникальной поэзию выпускника философского отделения: интеллектуальная составляющая, проявляющаяся в сложных литературных и религиозных отсылках, является своеобразной изюминкой.

В 1914 году Пастернак вместе с некоторыми своими друзьями, входившими в «Лирику, вышел из литературной группы, сформировав своё творческое объединение. Оно получило название «Центрифуга».

Травма ноги, полученная ещё в детстве во время конной поездки, не позволила Пастернаку в 1914 году отправиться на фронт Первой мировой войны. К революционным потрясениям 1917 года Пастернак отнёсся сначала с большим энтузиазмом. В отличие от всё того же Маяковского, Борис Леонидович никогда не был революционером или антимонархистом, негативно относившимся к династии Романовых. Пастернаку революция представлялась не как социально-политическое изменение, а как стихия, способная вызвать прилив творческих сил. Именно поэтому весной — летом 1917 года Пастернак создаёт один из лучших своих сборников. «Сестра моя жизнь» — так называлась книга, вышедшая только в 1920-е гг. «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе / Расшиблась весенним дождём обо всех…», — с весенним пробуждением Пастернак ассоциировал жизнь в новой стране. Большая часть семьи Пастернаков уехала за пределы России после революции. Борис Леонидович же решил остаться на родине.

Краткий анализ стихотворения «Я — Гамлет…» А. А. Блока

В стихотворении «Я — Гамлет…» изображена трагедия чистой души, столкнувшейся с бесконечным злом мира. Стихотворение сюжетно: преданность любви Гамлета обостряется враждебностью мира. Любовь к Офелии — единственное тепло среди холодности жизни, «неба клочок», который позволил Гамлету дышать, поэтому уход Офелии из «холода жизни» воспринимается как преддверие гибели Гамлета. Произведение построено в форме монолога:

Я — Гамлет. Холодеет кровь, Когда плетет коварство сети. И в сердце — первая любовь Жива — к единственной на свете. Тебя, Офелию мою, Увел далеко жизни холод, И гибну, принц, в родном краю, Клинком отравленным заколот.

В стихотворении Гамлет и Офелия — обладатели общей судьбы: «холодеет кровь» принца, охваченного сетями коварства, и Офелию «увел далеко жизни холод». Единственное условие жизни героев — их внутренняя связь.

«Март»

«Март» относится к пейзажной лирике Пастернака. Он выразительно описал весеннюю красу, пробуждающееся тепло и возрождение жизни. Писатель смог не только описать сельское житье, но и наполнить стих тайным смыслом. Он показал, что для деревенских людей радости заключаются в малом, в то время как москвичи отторгают дикость мартовской природы. Для горожан это слякоть и сырость, а для сельчан – долгожданное дело, начало трудов и забот, сулящих урожай.

Образ весны перекликается с образом крестьянки: у обеих дело кипит в руках. Для поэта время года ассоциируется с трудолюбивой скотницей, которая, наконец, дорвалась до уборки, и даже вилы ее «здоровьем пышут».

Советская Россия: поэт в новых реалиях

НЭП открыл дорогу многим молодым поэтам. В это время Владимир Маяковский и Сергей Есенин перестают быть просто авторами стихотворений — они и другие лирики активно дают концерты, декламируя произведения перед широкой аудиторией.

Пастернак, конечно, не мог претендовать на столь же широкую известность. В его лирике не было ни революционного духа времени, как у Маяковского, ни есенинской простоты. Но уникальная изысканность поэтических строк нравилась определённым кругам интеллигенции 1920-х гг. К примеру, литературный критик Константин Мочульский хвалил свойственную пастернаковской лирике «загадочность, тревожащую и волнующую воображение».

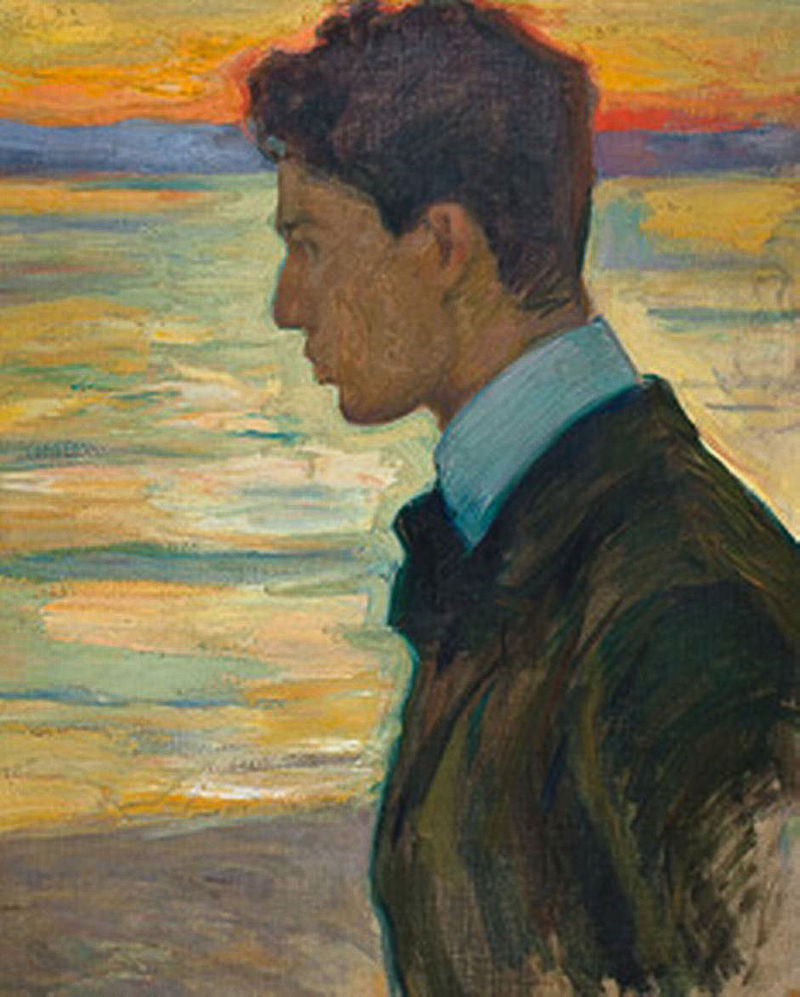

Борис Пастернак. (wikipedia.org)

В 1920-е гг. Пастернак познакомился со своим кумиром Маяковским. Пролетарский поэт пригласил Бориса Леонидовича вступить в литературную группу «ЛЕФ». В ней Пастернак был одним из наиболее ярких поэтов, однако аполитичность стихотворений и нежелание восхвалять достижения революции отталкивали от него других поэтов. Маяковский так говорил Пастернаку, философствовавшему над вечными вопросами: «Вы любите молнию в небе, а я — в электрическом утюге».

Намного ближе по духу Пастернаку были поэты-эстеты. Именно поэтому он начал общаться с акмеистом Осипом Мандельштамом. Также Борис Леонидович активно переписывался с Мариной Цветаевой. Общение с этими поэтами приносило Пастернаку огромное удовольствие, ведь именно они были его творческими единомышленниками.

В 1930-е гг. Пастернак активно участвует в деятельности Союза писателей Советского Союза. За это книги Пастернака начали издавать более активно, а крупный партийный деятель Николай Бухарин на первом съезде Союза писателей открыто заявил о том, что Пастернак является «лучшим поэтом Советского Союза».

Во время Большого террора Борис Леонидович, несмотря на проявленную к нему любовь расстрелянного Бухарина, не пострадал. Очевидно, что аполитичность пастернаковской лирики спасла жизнь поэта в столь суровый для страны исторический период.

Нужно сказать о том, что Борис Леонидович проявил себя как благороднейший человек в те суровые времена. Известно, что он отказывался подписывать обвинительные документы, потому что считал доносы омерзительным явлением. Известен телефонный разговор Пастернака с Иосифом Сталиным. Поэт говорил с «отцом народов» о судьбе Мандельштама, которого арестовали за антисталинское стихотворение. После этого телефонного разговора Осипа Эмильевича отправили из Пермской области в Воронеж, где были более комфортные условия жизни. Также Пастернак писал Сталину письма с просьбами освободить из тюрьмы родных Анны Ахматовой. Удивительно, но лидер страны прислушивался к словам поэта — мужа и сына Анны Андреевны освободили.

Стихотворение Б.Л. Пастернака «Гамлет» (восприятие, истолкование, оценка).

Бориса Леонидовича Пастернака поистине можно назвать настоящим художником слова и звука. Всесторонне одаренный, он с детства занимался музыкой, после гимназии поступил и закончил философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. Безусловно, такая разносторонняя развитость не могла не отразиться на его творчестве.

Самому Пастернаку довелось жить в трудное, ломающее людей и государство время. Но поэт не участвовал ни в одной из войн из-за детской травмы. Поэтому он невольно становился сторонним наблюдателем и осмыслителем происходящих в стране перемен. Так родилось множество произведений Пастернака. Так появился на свет замечательный роман «Доктор Живаго». Это произведение примечательно не только своей идеей, глубоким философским наполнением, но и способом, который использовал Пастернак для полного раскрытия характера своего героя. Роман снабжен еще и «Стихотворениями Юрия Живаго», благодаря которым мы можем лучше понять тонкую душу героя, увидеть его скрытые переживания.

«Гамлет» — произведение, открывающее собой «Стихотворения Юрия Живаго», семнадцатую часть знаменитого романа. Заглавие указывает читателю на образ шекспировского героя. Известно, что Гамлету ценой жизни пришлось выполнить свой тяжелый долг – отомстить за отца. Но ведь Гамлет – это еще и роль в пьесе. Первая строка стихотворения говорит нам о том, что повествование ведется от лица актера, играющего эту роль. Ему выход на сцену необходим еще и потому, что только так он может уловить в шуме жизни отголоски прошлого:

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске,

Что случится на моем веку.

В начальных строчках второго четверостишия явно чувствуется одиночество лирического героя, его противостояние залу:

На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Зрители здесь – бездушная масса, сумрак ночи. В этих двух строчках сильно ощущается образ холодного любопытства толпы. В этих зрителях герой не найдет сочувствия, понимания

Они с жестоким вниманием будут наблюдать за действиями, разворачивающимися на сцене театра или жизни. Зрительный зал становится полным тревоги и угрозы, не зря автор сравнивает его с «сумраком ночи»

Заканчивается это четверостишие почти дословной передачей слов Иисуса Христа. Это была его мольба Богу-Отцу в ночь перед предательством Иуды и дальнейшими страданиями. И вот лирический герой молит о том же самом:

Если только можно, Авва Отче,

Чашу эту мимо пронеси.

Видимо, режиссером этого спектакля является Бог, а в образе актера проявляются черты Иисуса Христа. Лирический герой согласен сыграть эту, уготованную историей и культурой, роль. Он любит этот «упрямый» замысел:

Я люблю твой замысел упрямый.

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идет другая драма,

И на этот раз меня уволь.

Мы видим, что в этот раз на сцене разворачивается еще невиданная человечеством драма. Роль в ней смертельно опасна. Видимо, это драма самой жизни

Важно заметить, что в поэзии Пастернака понятия «поэт» и «актер» часто схожи, синонимичны. Поэтому актера, играющего роль Гамлета, мы можем соотнести с поэтом, чей жизненный путь также тяжек и трагичен

Последнее четверостишие насквозь пронизано ощущением неотвратимости судьбы:

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе.

Жизнь прожить – не поле перейти.

Распорядок действий продуман уже давно. Он неотвратим, потому что находится во власти высшей силы и мудрости. Жить, играть и творить надо все равно, хотя трагический конец пути уже недалек. Весь мир потоплен в фарисействе, то есть в лицемерии и ханжестве. Лирический герой очень сильно ощущает свое одиночество, ведь его судьба – противостоять толпе.

Последняя строка стихотворения повторяет известную поговорку. С ее помощью лирический герой обретает черты обычного земного человека.

Это стихотворение очень сложно по смыслу, несмотря на то, что написано достаточно простым размером: пятистопным хореем. В произведении Пастернак создал сложный ряд лирических образов. Ведь лирическое «я» стихотворения – это и актер, играющий Гамлета, и поэт, обладающий чертами святого страдальца Христа. Сюда можно с легкостью причислить и Юрия Живаго — не только врача, но и философа, и поэта. И, конечно же, в этом стихотворении виден сам Борис Леонидович Пастернак с его сложной и трагической судьбой.

человек просмотрели эту страницу. Зарегистрируйся или войди и узнай сколько человек из твоей школы уже списали это сочинение.

Анализ стихотворения Бориса Леонидовича Пастернака «Гамлет»

Роман Бориса Пастернака«Доктор Живаго» открывается стихотворением «Гамлет», которое поэт приписывает авторству своего героя. Впоследствии это произведение приобрело огромную популярность, потому как в нем дается ответ на вопрос, что же такое человек, и может ли он оставаться самим собой до конца жизни.

История возникновения этого произведения довольно необычна. Помимо литературной деятельности Борис Пастернак, владеющий несколькими иностранными языками, занимался переводами. И именно его авторству принадлежит самая знаменитая русскоязычная версия знаменитого «Гамлета» Уильям Шекспира. Работая с первоисточником, поэт смог в полной мере ощутить трагедию главного героя, поставленного перед непростым выбором. Однако свое произведение он посвятил актерам, которым предстоит сыграть эту непростую роль на сцене, поэтому стихотворение начинается со строк: «Гул затих. Я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку». Однако, описывая те чувства, которые испытывает человек в образе Гамлета, Пастернакимеет ввиду не только актеров. Образ, созданный поэтом, гораздо шире и глубиннее. Он является собирательным и включает в себя множество ипостасей, которые обобщены обычными эмоциями. Если рассматривать их с философской точки зрения, то каждый из нас, будь то Юрий Живаго, шекспировский Гамлет, сам Пастернак или же любой другой человек, рано или поздно встает перед жизненным выбором. И. приняв какое-то решение, испытывает не только волнение, но и страх от осознания того что есть только одно мгновение, когда можно что-то изменить или же исправить, после которого наступает так называемая «точка невозврата», когда все последующие поступки уже не будут иметь никакого значения. Поэтому главный герой стихотворения, обращаясь в переполненный зал, просит: «Если только можно, Авве Отче, чашу эту мимо пронеси». Это означает, что в качестве актера он боится сыграть свою роль недостаточно хорошо и вызвать осуждение публики. Однако если разобраться, то любой человек ведет себя точно также вне зависимости от того, кем он является, ведь в жизни каждому из нас приходится лицедействовать. И от того, насколько хорошо и убедительно сыграна роль, зависит абсолютно все – успешная карьера, личное счастье, реализация собственного творческого потенциала.

Обращаясь к судьбе, которая предопределена для каждого человека, Пастернак отмечает: «Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль». Это означает, что автор не намерен противиться очевидным вещам, он – фаталист

Именно так живет большинство из нас, полагаясь на старое доброе «авось», даже не осознавая, что иногда важно не только хорошо выучить свою роль, но и знать содержание всей пьесы, которое может меняться и трактоваться по-разному. Поэтому фраза поэта о том, что «сейчас идет другая драма

И на этот раз меня уволь» сегодня, как и 70 лет назад, может расцениваться, как открытый бунт человека, осознающего, что его заставляют стать участником заранее спланированного представления, о котором он не имеет ни малейшего представления. И это неприкрытое желание отказаться от навязанной роли в условиях тоталитарного режима вызывает искреннее восхищение поэтом, который, в первую очередь, является гражданином своей страны и не желает быть чьей-то марионеткой.

Тем не менее, Пастернак признает, что бороться с системой, которая обладает отлаженным механизмом манипуляции людьми, совершенно бесполезно, так как «продуман распорядок действий и неотвратим конец пути». Потому автор признается, что в своем желании быть личностью он одинок. Финальная же фраза этого стихотворения о том, что «жизнь прожить – не поле перейти» свидетельствует о том, как трудно человеку оставаться искренним и верным самому себе в тех ситуациях, когда окружающие ожидают от него совсем иного.

Анализ стиха «Гамлет» Пастернака

Бессмертная трагедия Шекспира «Гамлет» не потеряла своей актуальности и в наше время. Поднятые в ней общечеловеческие философские вопросы интересовали людей любой национальности во все эпохи. Пастернаку принадлежит один из самых удачных вариантов перевода трагедии.

Он провел огромную работу по ее анализу и максимально точному переложению мыслей Шекспира на русский язык. Поэтому стихотворение «Гамлет» Бориса Пастернака (1946 г.) не случайно открывает поэтическую часть романа «Доктор Живаго». В образе Юрия Пастернак отразил мучительные гамлетовские сомнения при выборе жизненного пути.

В произведении используется многоступенчатое сравнение. Прежде всего, лирический герой сравнивает себя не с персонажем трагедии, а с актером, который должен сыграть эту роль. Исполнение Гамлета считается в театральном мире одним из самых сложных.

Для точной передачи всей полноты душевного конфликта главного героя актер должен буквально вжиться в его образ, на себя прочувствовать трагедию его жизни. Пастернак воспроизводит момент появления актера на сцене

На него устремлено все внимание зрительного зала через «тысячу биноклей»

Актер находится в состоянии наивысшего душевного подъема от осознания важности происходящего

Возникает еще одна аналогия. Лирический герой сравнивается с Иисусом Христом. Согласно евангельской легенде, Христос должен был выпить горькую чашу, означающую его согласие на принятие всех человеческих грехов и будущие страдания. «Убоявшись в сердце своем», он просит Бога избавить его от этой чаши, но все же находит в себе силы и принимает ее. Образ чаши стал нарицательным при описании непростого жизненного выбора.

Во второй части стихотворения «Гамлет» Пастернак прямо намекает на советское тоталитарное общество. Лирический герой согласен исполнять роль Гамлета на сцене, но понимает, что такая же трагедия происходит в его жизни. Понятно, что пьеса закончится как обычно, все слова и действия персонажей заранее известны. Но что делать, если реальная жизнь живого человека становится всего лишь ролью в разыгрываемом кем-то спектакле.

Финал стихотворения крайне пессимистичен. Все сравниваемые персонажи (Христос, Гамлет, Живаго, актер) в результате объединяются в самом авторе, который «тонет в фарисействе» (замыкает рассуждение тоже библейский образ). Жизнь в тоталитарном государстве лишена свободы и проходит под управлением «главного режиссера». Мучительный выбор – всего лишь игра, от него ничего не зависит.

Читать стих «Гамлет» Пастернака.

Смысл

Смысл произведения заключается в том, что жизнь человека — это извечный выбор. Не зря Пастернак дал своему творению название, связанное с одноимённой пьесой Уильяма Шекспира «Гамлет», где главный герой, размышляя, задаётся таким философским вопросом «быть или не быть?». На жизненном пути встречается весьма много трудностей, которые могут сломить человека, сбив его с истинного курса. Терпение, наличие собственного мнения и чёткой жизненной позиции — это залог успеха на пути реализации собственных идей, связанных с положительными метаморфозами процесса изменения социума.

Однако автор прекрасно понимает, что порой человек проигрывает борьбу с роком. От него пал Гамлет, от него потерпел поражение Юрий Живаго. И предвкушение этого поражения видно как раз-таки в этих строках. Лирический герой принимает роль, данную ему, но не хочет играть в «другой драме». Но чашу не пронесли мимо, и он вынужден выйти на сцену, где его падение предрешено. Так и герой романа понимает, к чему его ведет рок революционных событий, но покорно следует ему.

«Объяснение»

Некоторые стихотворения имеют автобиографический характер, помогая связать судьбу Бориса Леонидовича с участью Живаго, одно из таких «Объяснение». Оно было посвящено Ольге Ивинской, а в книге помогло передать характер взаимоотношений Юрия и Лары.

Произведение повествует о разлуке, тяга к которой для поэта сильнее всего, ведь он острее других чувствует, что роман подошел к концу. Страсть не могла закончиться по-другому. Хоть герои все еще не остыли друг к другу, но им пора прощаться. Их нынешнее положение автор называет «неустройством», а любимой женщине пророчит брак, как будто для нее так будет лучше, и вскоре она забудет его.

Такой же сильной страстью обернулись взаимоотношения доктора и его ассистентки. Также были они обречены на расставание, ведь Юрий не мог обеспечить защиту ей и ее ребенку в таком шатком положении. Он отпустил ее, зная, что так она будет в безопасности.

Анализ стихотворения Пастернака «Гамлет»

Борис Пастернак «Гамлет», стихотворение свое, написал в 1946 году. А роман о судьбе русской интеллигенции, жизнеописание доктора-поэта, был создан в 1957 году. Семнадцатой, последней частью главного произведения Бориса Пастернака являются стихи, щедро приписанные автором своему герою. Данный анализ стихотворения Пастернака «Гамлет» призван выяснить, почему оно открывает сборник поэзии Юрия Живаго.

Усложняет анализ то, что говорить нужно о лирическом герое, созданном литературным персонажем. Позиция самого Пастернака может быть рассмотрена через призму жизненных установок этого условного автора. Дмитрий Быков, изучающий биографию и творческое наследие поэта, утверждает, что сюжетом роман обязан тому представлению об идеальной жизни, которую хотел бы прожить сам Пастернак. Таким образом, анализ стихотворения Пастернака «Гамлет» может помочь юному читателю узнать о жизненных идеалах поэта.

Тема стихотворения сложная: автор пытается осмыслить свое литературное творчество. определить его значимость в собственной жизни, его общественную роль и назначение. Поскольку изложение ведется от первого лица, можно предположить, что свою собственную жизнь доктор-поэт сопоставляет с драматической судьбой самого неоднозначного из героев Шекспира.

Своего лирического героя он переносит на сцену, тем самым подразумевая, что жизнь его самого выставлена напоказ, и он чувствует, что играет роль, а управляет им опытный режиссер. Условность происходящего подчеркивает театральная лексика. Под «подмостками» подразумевается жизнь, косяк бутафорской двери обозначает заодно и «вход» — приход в жизнь, и «выход» — уход из нее.

Театральные бинокли – это зрители: советская «общественность», цензоры и так далее, которые «не читали, но не согласны». Кроме того, герой ощущает враждебный характер этого внимания, направленного на него, и выражает его эпитетами «ночь», «сумрак».

Анализ стихотворения Пастернака «Гамлет» требует осветить еще одну его тему – мотив христианского отношения к жизни, выраженного в просьбе «актера», обращенной к «режиссеру». Форма обращения говорит о том, что имеется в виду Творец всего Сущего, а герой хоть и молится, и просит пронести чашу горьких испытаний и тяжкого выбора мимо, но как истинный христианин согласен с замыслом Творца на его счет и готов ко всему, что ему уготовано.

Анализ стихотворения Пастернака «Гамлет» дает возможность понять смысл фразы «другая драма» (слова, взятые поэтом из Библии, описывают эпизод предательства Иисуса учеником его). Видимо, говорится о том, что драма связана уже не с театром и не с библейской историей, а с жизнью.

Герой чувствует, что судьба его уже предопределена, что бы он ни делал — конец трагичен: одиночество и лицемерное равнодушие окружающих. Но, согласно идеалам самого автора романа, герой как истинный интеллигент и христианин готов нести свое предназначение, состоящее в противостоянии окружающей лжи и враждебности, до конца ответственно и взвешенно. Конечная фраза – распространенная, часто употребляемая народная пословица, которую странно слышать из уст образованного лирического героя. Но он — русский человек, и философия мудрости народной ему не чужда. Не обладающим ею очень трудно выжить в России и сегодня.

Поэт Борис Пастернак (анализ стихотворения «Гамлет» тому доказательство) открывает этим произведением сборник стихотворений Юрия Живаго потому, что оно является программным. Оно содержит в сжатом виде самые важные жизненные установки и условного, и настоящего автора.

Образы и символы

Лирическим героем стихотворения «Гамлет» является Юрий Живаго, которому присуждено авторство данного произведения. Из романа нам известно, что этот человек по своей природе очень душевный, «чистый», немного неприкаянный и чуткий. Все эти черты героя прослеживаются и в стихотворении «Гамлет».

Основной образ произведения – театр, который является метафоричным представлением жизни. Вообще всё произведение построено на интересных образах, которые в сумме объясняют главный образ.

Эти строки рисуют в воображении человека, который от безысходности, от усталости припал к дверному косяку, дабы не упасть.

Дверь – это граница, пройдя через которую можно оказаться в другом месте. Применив символическое значение к данному стихотворению, можно сказать, что лирический герой стихотворения «Гамлет» находится на распутье, в сомнениях. Подойдя к двери, к «новому миру», он думает, стоит ли идти туда, что его ждет там, так ли безопасно там, в будущем.

Начальные строки третьей строфы рисуют образ неизведанного, туманного, непроглядного. Лирический герой ничего не видит вокруг, только ночь, темноту, но его видит «тысяча биноклей», он как на ладони. Это и есть ощущение сцены, некой незащищенности.

Чаша – символ духовного знания, символ искупления грехов. Лирический герой просит Бога Отца избавить его от данного опыта, от того, чего он боится, хотя это может, принесет пользу герою.

Следующая строфа повествует о готовности лирического героя к любым другим «ролям», но только ни к этой «драматичной роли». Драма – это «бытовая трагедия», то есть сюжет такой же трагичный, но более приземленный, перенесенный в настоящее время. Но лирический герой не хочет быть героем трагического сюжета!

Последняя строфа сообщает нам о смирении и принятии роли лирическим героем, о его понимании жизни, понимании неизбежности определенных событий, о его удивлении лицемерию некоторых из окружающих, легко принимающих происходящее.