Пастернак

Содержание:

- Начало творчества Пастернака

- Борис Пастернак — биография

- Карьера писателя

- Химический состав

- «Доктор Живаго» и травля

- Смерть

- Нобелевская премия

- Образование и воспитание

- Анализ стихотворения «Поэзия» Пастернака

- Переводы

- Золотой период в творчестве

- Детство и юность

- Музыка внутри

- Интересные факты из жизни

- Ботаническое описание

- Личная жизнь

- Роман «Доктор Живаго»

- Высказанный мир поэта

Начало творчества Пастернака

После окончания учебы молодой поэт начинает активно сочинять стихи, вступать в литературные клубы, а также знакомиться с другими популярными литераторами.

После окончания учебы молодой поэт начинает активно сочинять стихи, вступать в литературные клубы, а также знакомиться с другими популярными литераторами.

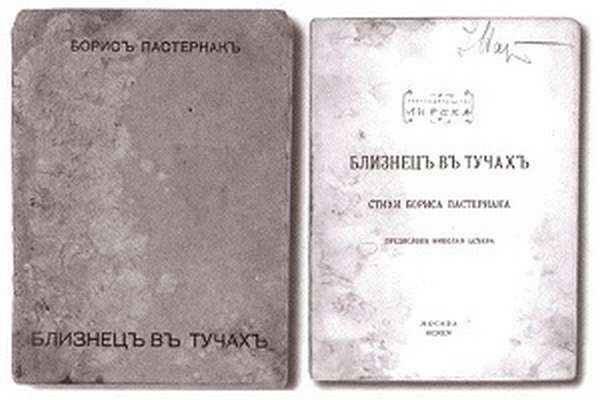

Впервые его стихи были опубликованы в 1913 году в сборнике «Лирика», а в 1914 вышла книга «Близнец в тучах».

Это было толчком для Пастернака — он осознает свои успехи, и уже в 1916 году издает «Поверх барьеров», находясь под впечатлением от города Урала.

В 1922 году семья Бориса переезжает в Берлин, что накладывает отпечаток на творчество писателя. Чувствуя себя одиноко, он продолжает общаться с другими писателями. Активно переписывается с Мариной Цветаевой.

В конце 20-х годов Пастернак больше обращается к прозе, нежели к поэзии. Пишет романы.

Борис Пастернак — биография

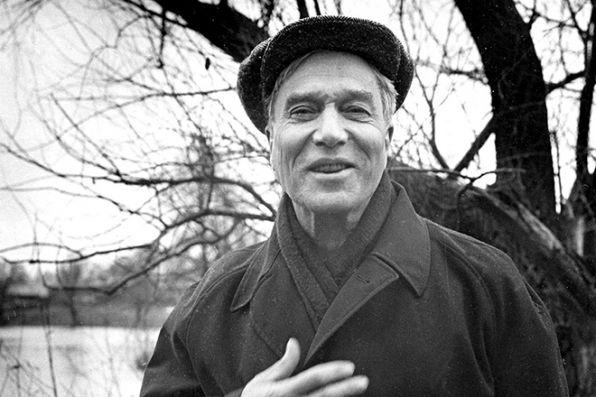

Борис Леонидович Пастернак — крупный российский поэт и писатель 20 века, помимо литературной деятельности занимался переводами.

Мэтр отечественного искусства появился на свет в сложные для творческих людей годы, незадолго до распада страны. А время его активности пришлись как раз на революцию и период после того, как власть в свои руки взяли коммунисты.

Как раз тогда новые правители всерьез озаботились борьбой с инакомыслием и установили жесткую цензуру, которая мешала творческим замыслам талантливой отечественной интеллигенции.

Примечательно, что Пастернак не был ярым антисоветчиком. Но работа всей его жизни и вершина творчества, роман «Доктор Живаго», вызвали в СССР широкий резонанс. Долгое время писатель подвергался травле со стороны как самих властей, так и приближенных к ней, лояльных деятелей искусства.

Пастернак был лауреатом Нобелевской Премии, при том, что власти СССР были категорически против присуждения ему почетной награды.

Несмотря на все сложности, литератор не стал эмигрировать в отличие от многих коллег по цеху. Серьезных репрессий талантливый прозаик также избежал. Он остался в России и скончался своей смертью.

После себя мужчина оставил широкое литературное наследие, которое по сей день входит в библиотеку мировой классики. Самого же автора называют одним из крупнейших деятелей искусства 20-го века.

Карьера писателя

После возвращения из Марбурга Борис Леонидович начинает всерьез задумываться о карьере писателя. Он общается со многими бывшими литераторами и пытается найти себя в таких коллективах, как «Мусагет» и «Лирика». Но все они характеризуются будущим писателем и поэтом как «несерьезные», поэтому Пастернак задерживается там недолго. В это же время он встречает футуриста Владимира Маяковского и даже на некоторое время примыкает к его творческому объединению «ЛЕФ», но и оттуда уходит. Однако сам Маяковский и его стихотворения оказывают невероятно большое влияние на творчество начинающего поэта. Его произведения приобретают нотки борьбы и ненависти к существующей власти, а также нечто новое, футуристическое.

С 1913 года Пастернак начинает публиковать свои первые работы. Наиболее известной из них становится стихотворение «Близнец на тучах», которое выходит весной 1913 года. Позднее появляется еще несколько произведений, которые объединяются Борисом в цикл «Начальная пора». Несмотря на тот факт, что опубликованные стихотворения воспринимаются общественностью крайне положительно, сам автор считает их незрелыми и неудавшимися, поэтому через пару лет забирает из публикации весь цикл, полностью перерабатывает (а местами даже переписывает целиком) и выпускает снова.

1920 год, по мнению многих библиографов, относится к периоду максимально плодотворного момента в жизни Бориса Пастернака. С начала года выходит сборник «Темы и вариации», сразу за ним – цикл «Высокая болезнь» и роман в стихах «Спекторский. К концу года на свет появляются еще несколько удачных и хорошо воспринятых общественностью проз.

В период с 1920 по 1930 года творчество Пастернака официально признаётся Советской властью. Его начинают приглашать на всевозможные съезды, он зачисляется в Союз писателей СССР и чуть ли не удостаивается звания лучшего поэта Советского Союза. Тем не менее творчество Бориса Леонидовича вскоре начинает не устраивать правительство, так как она «не соответствует эпохе» и является «отрешенной от реальной жизни». Вслед за подобными комментариями следует официальная «просьба» сменить поэтический стиль на более соответствующий, что заставляет Пастернака пересмотреть свои положительные взгляды на власть и еще больше отстраниться от мира.

Химический состав

Мясистый корень пастернака представляет собой совокупность питательных элементов: клетчатки, пектиновых веществ, жирных и эфирных масел, крахмала, белка, витаминов, минералов, сахаридов. Все содружество биологически активных веществ наделяет родственника моркови ярко выраженными противоревматическими, антиоксидантными и мочегонными свойствами. Это мощный иммуномодулирующий продукт, рекомендуемый к употреблению всем людям, особенно при заживлении ран, в послеоперационный период, а также на этапе выздоровления от тяжелого недуга.

В 100 г корнеплода сосредоточено :

- 47 калорий;

- 9,2 г углеводов;

- 1,4 г белков;

- 0,5 г жиров;

- 4,5 г пищевых волокон;

- 1,3 г золы;

- 83 г воды;

- 5,2 г моно- и дисахаридов;

- 4 г крахмала и декстринов.

| Наименование | Содержание нутриентов, мг на 100 г продукта |

|---|---|

| Витамины | |

| Аскорбиновая кислота (C) | 20 |

| Ниацин (PP) | 1,2 |

| Токоферол (E) | 0,8 |

| Пантотеновая кислота (В5) | 0,5 |

| Пиридоксин (B6) | 0,11 |

| Рибофлавин (B2) | 0,09 |

| Тиамин (B1) | 0,08 |

| Ретинол (A) | 0,003 |

| Фолиевая кислота (B9) | 0,02 |

| Биотин (H) | 0,0001 |

| Макроэлементы | |

| Калий | 529 |

| Фосфор | 53 |

| Кальций | 27 |

| Магний | 22 |

| Натрий | 4 |

| Микроэлементы | |

| Железо | 0,6 |

Приятный аромат пастернаку придают эфирные масла, сосредоточенные в цветках, плодах, корнях и листьях растения. В составе овоща найден многоатомный спирт маннит, обладающим сладким вкусом. В плодах обнаружены фурокумарины, повышающие чувствительность организма к влиянию солнечных лучей.

По количеству легкоусвояемых углеводов белая морковь занимает лидирующее место среди корнеплодов. А комплекс нутриентов в пастернаке схож с составом биологически активных соединений в листьях шпината.

«Доктор Живаго» и травля

Книга «Доктор Живаго» — одно из самых значимых произведений поэта в прозе, во многом это автобиографичный роман, над которым Пастернак на протяжении десяти лет. Прототипом главной героини романа была его жена Зинаида Пастернак (Нейгауз). После появления в его жизни Ольги Ивинской, новой музы поэта, работа над книгой пошла намного быстрее.

Краткое содержание — Борис Пастернак «Доктор Живаго»

Краткое содержание — Доктор Живаго

Watch this video on YouTube

Watch this video on YouTube

Повествование романа начинается от начала века и заканчивается Великой Отечественной войной. Название книги по мере написания менялось. Сначала она называлась «Мальчики и девочки», затем «Свеча горела» и «Смерти нет».

ЕГО ОЦЕНИЛИ ОЧЕНЬ ВЫСОКО, В 1957-М, КОГДА «ДОКТОР ЖИВАГО» ВЫШЕЛ В ИТАЛИИ, ЕГО БУКВАЛЬНО ЗАСЫПАЛИ ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЫЗВАЛО НАСТОЯЩУЮ СЕНСАЦИЮ.

За правдивый рассказ и свой собственный взгляд на события тех лет писатель был подвергнут жестокой травле, а «Доктор Живаго» не признан руководством страны. В Советском Союзе роман печатать не стали, но его по достоинству оценили за границей. Изданный в Италии в 1957 г. роман «Доктор Живаго» получил шквал восторженных отзывов читателей и стал настоящей сенсацией.

Борис Пастернак читает телеграмму о присуждении ему Нобелевской премии 1958

«В гостиной своего загородного дома в пятнадцати милях от Москвы Борис Пастернак читает телеграмму из шведской академии, присудившего ему Нобелевскую премию по литературе. Его жена (справа) и неопознанный друг семьи слушают новость. Пастернак, советский поэт и автор Доктора Живаго сказал, что он был «удивлен», но «очень рад». Роман был впервые опубликован в Италии несмотря на протесты советских властей, а советская «Литературная газета» называла награду «враждебным политическим актом, направленным против Советского государства».» «Неопознанный друг семьи» — жена Корнея Чуковского.

Корней Чуковский пришел поздравить Бориса Пастернака с присуждением Нобелевской премии. Слева направо: Елена Чуковская, Корней Чуковский, Борис Пастернак, Зинаида Пастернак. 1958 год

В 1958 г. Пастернаку присуждают Нобелевскую премию. Роман переводится на языки разных стран и распространяется по миру, издается в Германии, Великобритании и Голландии. Советские власти неоднократно предпринимали попытки изъять рукопись и запретить книгу, но она становилась все более популярной.

Борис Пастернак на вручении Нобелевской премии

Признание писательского таланта мировым сообществом становится для него величайшей радостью и горем одновременно. Усиливается травля не только властью, но и коллегами. Обличительные митинги проводятся на заводах, в институтах, в творческих союзах и в других организациях. Составляются коллективные письма с требованием наказать провинившегося поэта.

Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, А за мною шум погони, Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда, Ели сваленной бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость, Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба, Верю я, придет пора – Силу подлости и злобы Одолеет дух добра.

Дата создания: январь 1959 г.

Предлагали выслать его из страны, но поэт не представлял себя без Родины. Свои горькие переживания этого периода он выражает в стихотворении «Нобелевская премия» (1959 г.), также опубликованном за границей. Под давлением массовой кампании от награды он был вынужден отказаться, а за стих его чуть было не обвинили в измене Родине. Бориса Леонидовича исключают из Союза писателей СССР, но он остается в Литфонде, продолжает публиковаться и получать гонорары.

Смерть

Травля со стороны коллег и общественности подкосила его здоровье. В апреле 1960 года у Пастернака развивается тяжелый недуг. Это была онкология с метастазами в желудке. В больнице возле его постели дежурит Зинаида.

Борис Пастернак в последние годы

В начале мая к нему приходит осознание, что болезнь неизлечима, и нужно готовиться к смерти. 30 мая 1960 года его не стало. Зинаида уйдет из жизни через 6 лет, причина смерти – та же, что и у Пастернака.

Могила и памятник Борису Пастернаку

На его похороны, несмотря на недоброжелательное отношение властей, пришло много народа. Среди них были Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Наум Коржавин и другие. Его могила находится на кладбище в Переделкино. Вся семья похоронена там же. Автором памятника на месте захоронения Пастернака является скульптор Сарра Лебедева.

Нобелевская премия

С 1946 по 1950 годы Пастернак ежегодно выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его кандидатура была предложена прошлогодним лауреатом Альбером Камю, и Пастернак стал вторым писателем из России (после И. A. Бунина), удостоенным этой награды.

Присуждение премии воспринималось советской пропагандой как повод усилить травлю. В писательской среде этот факт тоже был воспринят негативно. Вот что по поводу вручения премии сказал Сергей Смирнов:

…что они ухитрились не заметить Толстого, Горького, Маяковского, Шолохова, но зато заметили Бунина. И только тогда, когда он стал эмигрантом, и только потому, что он стал эмигрантом и врагом советского народа.

Несмотря на то, что премия была присуждена Пастернаку «За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа», усилиями официальных советских властей она должна была надолго запомниться только как прочно связанная с романом «Доктор Живаго», антисоветская сущность которого постоянно выявлялась в то время агитаторами, литературными критиками, лекторами общества «Знание». На Пастернака было оказано и личное давление, которое, в конечном счёте, принудило его отказаться от премии. В телеграмме, посланной в адрес Шведской академии, Пастернак писал : «В силу того значения, которое получила присуждённая мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от неё отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ».

Несмотря на исключение из Союза Писателей СССР, Пастернак продолжает оставаться членом Литфонда, получать гонорары, публиковаться. Из-за опубликованного на Западе стихотворения «Нобелевская премия» он был вызван к Генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко в феврале 1959 года, где ему было предъявлено обвинение по статье 64 «Измена Родине», однако никаких последствий для него это событие не имело, возможно потому, что стихотворение было опубликовано без его разрешения.

Летом 1959 гoдa Пастернак начинает работу над оставшейся незавершённой пьесой «Слепая красавица», но обнаруженная вскоре болезнь (рак лёгких) в последние месяцы жизни приковывает его к постели.

Дмитрий Быков, биограф Пастернака, считает, что болезнь развилась на нервной почве во время травли и возлагает на власти ответственность за смерть Бориса Леонидовича.

Пастернак умер от рака желудка 30 мая 1960 в Переделкине. Сотни людей (среди них Н. Коржавин, Б. Ш. Окуджава, А. A. Вознесенский) пришли 2 июня 1960 года на его похороны, несмотря на опалу поэта.

Образование и воспитание

Особенностями ведения домашнего хозяйства, всяческими музыкальными и творческими вечерами, общением с известными неординарными личностями был воспитан поэт. Его детство и юность проходили очень красочно и ярко.

Борис очень увлекся музыкой, когда ему было около 13 лет. На тот момент Пастернаку очень помогал Скрыбин, известный композитор и музыкант.

В возрасте 10 лет Борис Леонидович решает поступить в гимназию в Москве, но его не приняли. Будущий поэт не отчаивается и уже на следующий год поступает сразу же во второй класс обучения.

Несколькими годами позже ломает ногу, впоследствии она срастается неправильно, и Борис навсегда освобождается от воинской обязанности.

Гимназию закончил с успехом. Но свои юные годы он проводил в смятении. Молодого человека очень тянуло к творчеству другого рода. Очень хотелось писать. Поэтому позже Борис Леонидович решил расстаться с миром музыки и полностью посвятить себя писательству.

Первым оценил его дар русский педагог, богослов и поэт Сергей Дурылин. Именно он очень сильно повлиял на краткое и быстрое принятие решения уйти из мира музыки.

В 1908 г. Борис Леонидович поступает в юридический университет, но позже переводится в другой университет на философское направление. Далее он изучает философские науки в университете Германии. Там же он знакомится с Идой Высоцкой и делает ей предложение, но получает отказ. В 1912 г. Пастернак оканчивает университет, но, что интересно, диплом свой он так и не забрал.

Анализ стихотворения «Поэзия» Пастернака

В «Поэзии» Борис Леонидович Пастернак приоткрывает завесу тайны над своей творческой лабораторией.

Произведение написано в 1922 году. Автору его в эту пору 32 года, он издает свою знаменитую книгу «Сестра моя – жизнь», вступает в брак с Е. Лурье, вместе они навещают его родителей и сестер в Берлине. Сам он уехать из советской России не пожелал. По жанру – посвящение, признание, вызов, ода. Рифмовка, в целом, перекрестная (в первой строфе еще и подобие охватной), 5 строф. Лирический герой сводит счеты со слащавым представлением о поэзии. Он призывает ее саму в свидетели, секунданты. «Буду клясться»: как чем-то священным для себя. «Тобой и кончу»: выражение преданности искусству до смерти. «Сладкогласец»: неологизм на основе устаревшего слова. Стихи – не просто чарующая мелодия, в припевах и куплетах. «С местом в третьем классе»: имеется в виду поезд. Билет в вагон такого типа стоил дешевле и был по карману самому разночинному народу – от крестьянина до сельского священника или учителя. Здесь подчеркивается коренная связь настоящей лирики не с эмпиреями, а с жизнью. Завершает первую строфу каламбур («пригород-припев»). Затем автор сравнивает стихию стихов с оживленной улицей. Уже дважды он упоминает время года – зной, пыль, гвалт («ты – лето», «ты – май»).

Бой за Шевардинский редут относится к Отечественной войне 1812 года. Тогда выигранное время позволило русской армии закончить подготовку оборонительных укреплений перед Бородинским сражением. «Ночной»: собственно, натиски французов происходили ночью. В третьей строфе – вновь игра слов, каламбур, где «предместье» мощно теснит абстрактность «перепева». Поэзия – не лишь эстетическое понятие. Просторечное «ползут» Б. Пастернак употребляет чуть ли не с насмешкой, доказывая полнокровность поэзии, ее способность расти из того самого «сора», о котором позднее напишет А. Ахматова в «Тайнах ремесла». В предпоследней строфе возникает образ ливня с отростками, как у живого существа (скажем, осьминога). Он подвержен тому же невидимому вихрю музыки, что и всякая подлинная поэзия. Многочасовой дождь, то усиливаясь, то почти пропадая, гипнотизирует ритмом и шумом. «Акростих»: произведение, где из начальных букв строк складывается слово или имя. В финале еще одно насмешливое замечание, обращенное, в том числе, и к самому себе: «когда под краном трюизм» (штамп, общее место). То есть, поэт чуть промахнулся с вдохновением и выдал банальность. Но и в этом случае, пусть из водопровода, а не из Кастальского ключа, бьет живая струя поэзии. Остается только подставить тетрадь, чтобы живая вода стала словом. Ряд выразительных тире (в том числе, анафор), повторы («долго»), эпитет («душная Ямская»), метафоричность («тучи стоны испускают», «отростки ливня»), град оригинальных рифм и сравнений («как май», как цинк»), необычный синтаксис, ряд отрицаний, восклицание в финале.

Произведение «Поэзия» Б. Пастернака – манифест современной поэзии, ее нерасторжимой связи с жизнью.

Переводы

Свою известность Пастернак получил не только как поэт, но и как мастер перевода зарубежной поэзии. В конце 1930-х отношение руководства страны к его личности меняется, произведения не переиздаются, и он остается без средств к существованию. Это вынуждает поэта обратиться к переводам. К ним Пастернак относится, как к самодостаточным художественным произведениям. Подходит к работе с особой тщательностью, стараясь сделать ее идеально.

Работать над переводами он начинает в 1936 году, на даче в Переделкино. Труды Пастернака считаются равноценными оригиналам великих произведений. Переводы становятся для него не только возможностью содержать семью в условиях травли, но и способом реализации себя как поэта. Переводы Шекспира, сделанные Борисом Пастернаком, стали классикой.

Золотой период в творчестве

С началом 20-тых годов творчество Бориса Леонидовича начали активно поддерживать высшие круги советского общества. «Охранная грамота» автобиографические заметки которые находились в разработке долгий период жизни поэта наконец-то были завершены. В начале 30-тых годов Пастернака признали лучшим поэтом СССР, но к сожалению никаких официальных документов, на эту тему выпущено не было. В 1931 году писатель расторгает свой брак и выпускает «Второе рождение». В этот же период он знакомится с З. Н. Нейгауз в которую моментально влюбляется. Через год пара узаконила свои отношения и отправилась в путешествие в Грузию. Через семь лет у пары появился первый совместный ребенок, сын, которого назвали Леонид. В 1935 году поэт посетил съезд писателей в защиту мира, который проходил в Париже. Накаленная обстановка и частые стрессовые ситуации привели к нервному срыву.

Детство и юность

Будущий писатель Борис Леонидович Пастернак появился на свет 10 февраля 1890 года по новому стилю в Москве. Родители мальчика были евреями, оба занимались профессиональной творческой деятельностью.

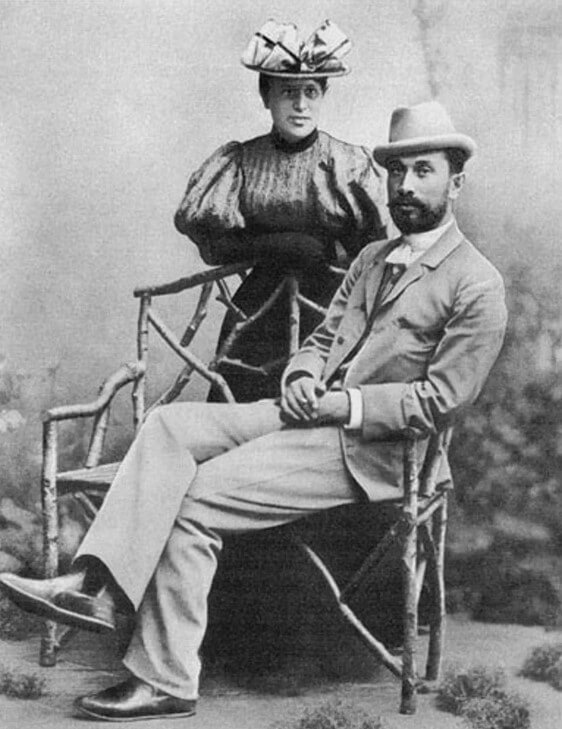

Отца звали Леонидом Осиповичем. Настоящее имя — Исаак. Мужчина трудился художником, был довольно известным человеком. Мать — Розалия Исидоровна, была пианисткой и очень талантливым музыкантом. Незадолго до рождения сына родители переехали из Одессы, откуда оба происходили.

Леонид Осипович Пастернак с женой Розалией Исидоровной, 1896 г.

Позже семья разрослась. Помимо юного Бориса в ней было еще несколько детей: брат Александр, а также дочери Лидия и Жозефина.

В доме Пастернаков недалеко от Оружейной улицы всегда толпились люди. Частенько у семьи гостили лучшие представители интеллигенции своего времени. Среди посетителей можно назвать Исаака Левитана, Михаила Нестерова.

Заглядывали в дом Пастернаков и музыканты: Александр Скрябин, а также Сергей Рахманинов.

Скрябин — учитель музыки Бориса Пастернака

В 1900 году молодого человека решили записать в школу. Однако в гимназию с первого раза он так и не попал. Причиной было еврейское происхождение будущего писателя: в те годы существовали процентные нормы. Своего рода квоты, свыше которых детей нерусского происхождения принимать на учебу было нельзя. По предложению директора в 1901 Пастернак поступил сразу во второй класс.

Борис Пастернак (справа) и его брат Александр. Москва, 1898 г.

В юные годы Борис Леонидович всерьез о литературной деятельности не думал. Под влиянием знаменитых гостей, в особенности Скрябина, он увлекся музыкой. Ей молодой человек занимался целых 6 лет.

Упорство принесло плоды: известно как минимум о нескольких самостоятельных сочинениях, которые Пастернак успел написать до своего совершеннолетия.

В 1908 юноша окончил школу, получив золотую медаль. Он показал высокие результаты по всем предметам. Какое-то время молодой человек подумывал о том, чтобы заняться музыкой и связать с ней свою жизнь, даже готовился поступать в Московскую консерваторию. Однако от этой затеи он отказался, хоть это было и непросто.

Б. Пастернак, фото 1908 г.

Сразу после завершения школьного обучения, Пастернак подал документы в Московский университет. Молодой человек поступил на юридический факультет, однако быстро понял, что право его не слишком-то интересует.

Тогда по совету того же Скрябина он перевелся на историко-филологическое отделение, где изучал философию. Предметы были ему по душе, по крайней мере, в первое время.

Пастернак, как вспоминают знакомые и друзья, был настоящим перфекционистом. Подходил ко всему с присущей педантичностью. Учеба исключением не была. Стремясь стать лучшим в своем деле, Борис Леонидович взял небольшой перерыв и ушел из Московского университета. Он отправился в Германию.

Уже в 1912 Пастернак начал подробно изучать философию в Марбургском университете. Здесь он проявил себя с лучшей стороны. Преподаватели советовали продолжать заниматься и развиваться в Германии.

Однако философия как и науки вообще Пастернаку надоели. Он охладел к академическим занятиям.

Борис Пастернак, фото 1912 г.

В 1912 молодой человек вернулся в Россию и закончил Московский университет. Однако за дипломом он так и не пришел. Документ об образовании хранится в архиве института до сих пор.

Музыка внутри

Родительский дом Пастернака всегда был наполнен людьми неординарными, творческими, посвятившими свою жизнь искусству. Это и не удивительно: отец будущего поэта — Леонид Осипович Пастернак — был художником, академиком Петербургской Академии художеств. Мама — Розалия Исидоровна Пастернак (урожденная Кауфман) — завоевала популярность замечательной пианистки. С самого раннего возраста в ней открылись поразительные музыкальные таланты и публика восторженно рукоплескала ребенку-вундеркинду. К моменту знакомства со своим будущим мужем Розалия была одной из самых популярных концертирующих пианисток России.

Семья поддерживала дружбу с художниками И.И. Левитаном, М.В. Нестеровым, В.Д. Поленовым, С. Ивановым и Н.Н. Ге, в доме бывали музыканты и писатели, устраивались музыкальные выступления, в которых принимали участие А.Н. Скрябин и С.В. Рахманинов.

Борис Пастернак: человек, Бог, история – лекция Александра Архангельского (+Видео)

Не удивительно, что взращенный в такой атмосфере юноша, начав задумываться о выборе жизненного пути, первым делом обратился к музыке. В 13 лет, во многом благодаря влиянию композитора А.Н. Скрябина, Борис окунулся в музыку с головой. Юноша усиленно занимался теорией композиции: сохранились две его прелюдии и соната для фортепиано. Увлечение было настолько сильным и серьезным, что одновременно с подготовкой к выпускным экзаменам в гимназии Пастернак начал готовиться к поступлению на композиторский факультет Московской консерватории.

И быть бы ему композитором, возможно, выдающимся, если бы не одно «но» … Отсутствие абсолютного слуха. Даром его пытались убедить, что абсолютный слух необходим только настройщикам, что у многих великих композиторов его не было… Все впустую. После долгих уговоров и размышлений Пастернак в своей неспособности узнать произвольно взятую ноту стал видеть Божественное указание на то, что все-таки музыка не должна становиться делом его жизни. Идея, что все, что делаешь, нужно делать либо идеально, либо — никак, вообще очень характерна для Пастернака. «Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным», вспоминал поэт.

«Мир — это музыка, к которой надо найти слова», — выскажет он однажды гениальную формулу, которая легко может стать эпиграфом ко всей его поэзии. Вырвать из себя музыку оказалось невозможным. Всем, кто хоть немного знаком с поэзией Пастернака, очевидно, что музыкальность — не песенность, а именно внутренняя скрытая музыкальность — имманентна всем его лучшим творениям.

Жилец шестого этажа На землю посмотрел с балкона, Как бы ее в руках держа И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл Не чью-нибудь чужую пьесу, Но собственную мысль, хорал, Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес Ночь, пламя, гром пожарных бочек, Бульвар под ливнем, стук колес, Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен Былой наивности нехитрой, Свой сон записывал Шопен На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир На поколения четыре, По крышам городских квартир Грозой гремел полет валькирий.

Или консерваторский зал При адском грохоте и треске До слез Чайковский потрясал Судьбой Паоло и Франченки.

(Борис Пастернак. Музыка)

Именно в категориях музыки много позже Пастернак заговорит о вере в своем великом романе «Доктор Живаго»:

«Лара не была религиозна. (…) Но иногда для того, чтобы вынести жизнь, требовалось, чтобы она шла в сопровождении некоторой внутренней музыки. Такую музыку нельзя было сочинить для каждого раза самой. Этой музыкой было слово Божие о жизни, и плакать над ним Лара ходила в церковь».

Борис Пастернак: настольная книга — Евангелие

Музыка, сопровождающая жизнь… Так о Слове Божием еще никто не говорил. Не законы и предписания, которые следует исполнять неукоснительно, а то, что — стоит только прислушаться — присутствует в твоей душе всегда и звучит тем отчетливее, чем лучше и усерднее вслушиваешься.

Именно об этой музыке и говорил он всю свою жизнь: «…Если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, все равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера».

Интересные факты из жизни

В биографии Пастернака есть немало интересных событий, оценивая и анализируя их можно создать единый образ автора «Доктора Живаго» и многих других бессмертных произведений. Вот 12 фактов, которые по мнению автора этой биографии можно отнести к самым ярким и интересным:

- Пастернак любил Грузию и серьёзно изучал историю и культуру грузинского народа,

- Именем Пастернака назван в 1980 год астероид,

- В школьную программу нобелевский лауреат попал только в 90-е годы,

- Перед смертью Пастернак исповедовался, что было редким случаем для того времени,

- Родители Бориса Леонидовича исповедовали иудаизм, сам Пастернак стал христианином,

- Один раз Пастернак и Есенин подрались, не сойдясь во взглядах на поэзию,

- При жизни Пастернак не получил Нобелевской премии, её вручили сыну после смерти лауреата,

- Сталин хорошо относился к поэту, он отвечал ограниченной взаимностью, что и помогло пережить страшные 30-е годы,

- Ко всем трём женам Пастернак относился с нежностью и заботой,

- Деньги от нобелевского комитета Пастернак хотел перевести в Комитет защиты мира, но давление со стороны властей вынудило его отказаться от премии,

- Первый брак с Евгенией Лурье разрушила неспособность жены справляться с домашними делами,

- После смерти поэта его третья жена была отправлена в лагерь на 5 лет за связь с Борисом Леонидовичем.

Ботаническое описание

Пастернак – многолетнее травянистое растение с мясистым корнем. Родина белой моркови – Алтайский край и юг Уральских гор. Стебель опушенный, бороздчато-граненый, шершавый, остроребристый, прямостоячий, ветвистый в верхней части. В зависимости от вида высота растения составляет 30–100 см. Листья очередные, непарноперистые, состоящие из 2–7 пар опушенных сидячих лопастных яйцевидных или крупнопильчатых листочков. Верхние – сидячие, с влагалищным основанием, нижние – короткочерешковые.

Цветки правильные, пятичленные, обоеполые, мелкие, собранные в зонтик, состоящий из 5–15 лучей. Венчик ярко-желтый, чашечка почти незаметная, без обертки и оберточки.

Период цветения пастернака – июль-август, созревания – сентябрь.

Плод – плоскосжатый, желтовато-буроватый, округло-эллиптический вислоплодник. Корень округлой, но чаще конусовидной конфигурации, приятно пахнущий, толстый, белого цвета, со сладковатым привкусом, на разрезе желтовато-бурый или желтовато-серый.

По запаху пастернак напоминает сельдерей, по внешнему виду – морковь. Верхняя часть корней, около стебля, имеет острый вкус.

Главное отличие пастернака от моркови – крупный корнеплод. Это следует учитывать при посадке увесистого овоща. Расстояние между семенами пастернака должно в 2–3 раза превосходить аналогичный промежуток между посадкой моркови.

Среди популярных видов пастернака отмечают: Клауса, лесной, бедренецолистный, армянский, посевной, теневой.

Личная жизнь

Со своей первой женой Пастернак познакомился в 1921 году. Спустя год после встречи молодые люди втайне поженились, а через два года у них родился сын Евгений. Однако к 1965 году Евгения Владимировна умирает от сильнейшего воспаления легких, заставляя Бориса Леонидовича на несколько месяцев замкнуться в себе.

Со своей второй женой – Зинаидой Николаевной Нейгауз – писатель и поэт прожил недолго. Пара часто ссорилась и не могла найти компромиссов, поэтому в 1948 году, когда Борис встречает свою третью и последнюю любовь – Ольгу Ивинскую – он бросает семью и начинает новую жизнь. К слову, после его смерти жена была обвинена в измене родине и вынуждена была провести в заключении целых четыре года, после чего её отпустили и позднее оправдали.

Роман «Доктор Живаго»

Над романом «Доктор Живаго» Борис Леонидович работал с 1945 по 1955 год, а первая его публикация датирована 1958 годом и произошла за границей. В этот роман Пастернак вложил всю душу, казалось, что до 1945 года Борис только наблюдал мир и делал выводы, чтобы когда-то излить их в отдельном произведении.

Две книги лучше всего передают перелом в России на фоне революции – «Доктор Живаго» и «Хождение по мукам» А. Толстого. В них глазами современников передаётся атмосфера того времени, вся боль и ужас войны и хаоса. В романе есть стихи главного героя Живаго, которые вошли в золотой фонд русской поэзии. В них видно философское начало, гармония рифмы сочетается с глубиной строк.

За роман Пастернак получает Нобелевскую премию и презрение на родине. Критика идёт ото всюду, и со стороны коллег, и со стороны власти. Пастернак с позором исключен из союза писателей, его перестают публиковать и спасают какое-то время только переводы.

В СССР роман впервые публикуется в 1988 году…

Высказанный мир поэта

Пастернак и Чуковский.

Уверен, что мы ищем в стихах больше, чем необычную форму, удачную рифму или даже содержание. Есть вещи гораздо глубже – внутренний высказанный мир самого поэта. Эпоха, в которой жил и творил Пастернак, не поощряла озвучивать мысли, чуждые господствующей идеологии. Приведенная выше, пастернаковская биография содержит предостаточно фактов, способных заставить любого занять позицию безмолвия. Но за Пастернака говорили его стихи. Например, проникнуться чувствами поэта, отказавшегося от заслуженной им Нобелевской премии, помогают, оставленные им за год до смерти, строки.