Федор достоевский: каторга-любовь

Содержание:

Легенда 10. Достоевского ненавидели другие писатели

Вердикт: это полуправда.

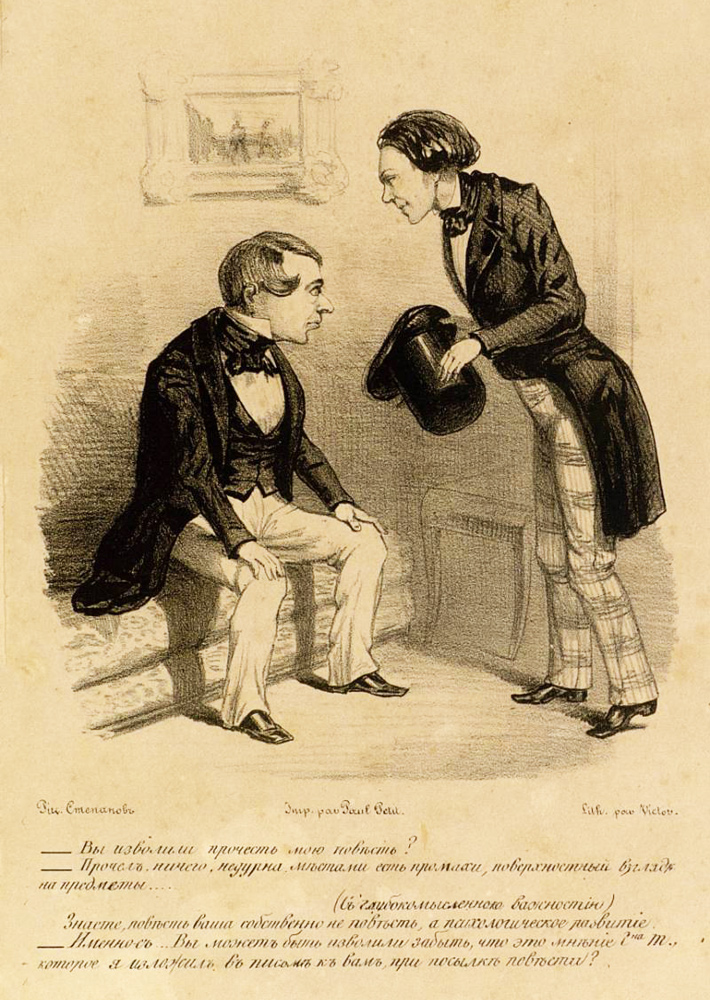

Андрей Александрович Краевский и Федор Михайлович Достоевский. Карикатура Николая Степанова. 1847 год

Андрей Александрович Краевский и Федор Михайлович Достоевский. Карикатура Николая Степанова. 1847 год

Многие знакомые с Достоевским писатели его не любили — не из-за художественных разногласий или идейного несовпадения, а из-за его поведения.

Еще в 1840-е годы молодой Достоевский, только-только написавший «Бедных людей», попал в кружок Белинского и не смог сдружиться с Тургеневым, Некрасовым и Панаевым. Они начали издеваться: в упомянутом выше «Послании Белинского к Достоевскому» назвали его прыщом на носу литературы, а Тургенев распространил слух о том, что Достоевский требовал выделить «Бедных людей» в «Петербургском сборнике» золотой каймой В. Н. Захаров. По поводу одного мифа о Достоевском // Север. № 11. 1985. . Это был вымысел, но он казался правдоподобным. У всех насмешек был общий сюжет: Достоевский считает себя лучше остальных писателей и требует к себе особого отношения.

Зародившаяся тогда вражда с Тургеневым сохранилась на долгие годы, хотя их экономическим отношениям это как будто не мешало: Тургенев печатался у Достоевского в журнале в 1860-е годы, а Достоевский позже брал у него деньги в долг.

Чтобы не поссориться с Достоевским, можно было с ним не знакомиться и только читать его статьи и романы. Так сделал Лев Толстой: не встречался с писателем лично, но ценил его тексты.

Жизнь и творчество писателя по датам

1837 год

Эта дата в биографии Достоевского была весьма непростой. Умирает мать, на дуэли погибает Пушкин, чье творчество в судьбе обоих братьев играет на тот момент весьма важную роль. В этот же год Фёдор Михайлович Достоевский переезжает в Санкт-Петербург и поступает в военно-инженерное училище. Через два года отца писателя убивают крепостные крестьяне. В 1843 году автор берется за перевод и издание произведения Бальзака – «Евгения Гранде».

Во время учёбы Достоевский часто читал произведения как зарубежных поэтов – Гомера, Корнеля, Бальзака, Гюго, Гёте, Гофмана, Шиллера, Шекспира, Байрона, так и русских – Державина, Лермонтова, Гоголя и, конечно, Пушкина.

1844 год

Этот год можно считать началом многочисленных этапов творчества Достоевского. Именно в этот год Фёдор Михайлович пишет свое первое произведение – «Бедные люди»(1844–1845 гг.), которое после выхода сразу же приносит автору славу. Роман Достоевского «Бедные люди» был высоко оценен В. Белинским и Николаем Некрасовым. Однако если содержание романа «Бедные люди» было хорошо принято публикой, то уже следующее произведение натыкается на непонимание. Повесть «Двойник» (1845–1846 гг.) не вызывает абсолютно никаких эмоций и даже критикуется.

В январе–феврале 1846 года Достоевский познакомился с Иваном Гончаровым в литературном салоне критика Н. А. Майкова.

1849 год

22 декабря 1849 года – переломная дата в жизни Достоевского, т.к. в этом году его приговаривают к казни. Автор привлекается к суду по «делу Петрашевского», и 22 декабря суд выносит приговор о смертной казни. Многое предстает в новом свете для писателя, но в последний момент, перед самой казнью, приговор сменяют на более мягкий – каторжные работы. Практически все свои ощущения Достоевский пытается вложить в монолог князя Мышкина из романа «Идиот».

К слову, Григорьев, также приговоренный к казни, не выдерживает психологического напряжения и сходит с ума.

1850–1854 гг.

В этот период творчество Достоевского затихает из-за того, что писатель отбывает наказание в ссылке в Омске. Сразу после отбытия срока, в 1854 году, Достоевского отправляют в седьмой линейный сибирский батальон рядовым солдатом. Здесь он знакомится с Чоканом Валихановым (известный казахский путешественник и этнограф) и Марией Дмитриевной Исаевой (жена бывшего чиновника по особым поручениям), с которой у него начинается роман.

1857 год

После смерти мужа Марии Дмитриевны, Достоевский женится на ней. В период пребывания на каторге и во время военной службы писатель сильно меняет свое мировоззрение. Раннее творчество Достоевского не было подвержено каким-либо догмам или жестким идеалам, после произошедших событий автор становится крайне набожным и приобретает своего жизненного идеала – Христа. В 1859 году Достоевский вместе с женой и приемным сыном Павлом покидают место его службы – город Семипалатинск – и перебирается в Петербург. За ним продолжается неофициальное наблюдение.

1860–1866 гг.

Вместе со своим братом Михаилом работает в журнале «Время», далее в журнале «Эпоха». В этот же период Фёдор Михайлович Достоевский пишет «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья», «Униженные и оскорблённые», «Зимние заметки о летних впечатлениях». В 1864 году умирают брат Михаил и жена Достоевского. Он часто проигрывает в рулетку, влезает в долги. Деньги очень быстро заканчиваются, и писатель переживает тяжелый период. В это время Достоевский сочиняет роман «Преступление и наказание», который пишет по одной главе и тут же отсылает в журнальный набор. Чтобы не потерять права на собственные произведения (в пользу издателя Ф. Т. Стелловского), Федор Михайлович вынужден написать роман «Игрок». Однако для этого у него не хватает сил, и он вынужден нанять стенографистку Анну Григорьевну Сниткину. Кстати, роман «Игрок» был написан ровно за 21 день в 1866 году. В 1867 году уже Сниткина-Достоевская сопровождает писателя за границу, куда он отправляется, чтобы не потерять все деньги, полученные за роман «Преступление и наказание». Жена ведет дневник об их совместном путешествии и помогает обустроить его финансовое благополучие, взвалив на свои плечи все экономические вопросы.

Библиография

Романы:

- 1844 — Бедные люди

- 1861 — Униженные и оскорблённые

- 1866 — Преступление и наказание

- 1866 — Игрок

- 1868—1869 — Идиот

- 1870—1872 — Бесы

- 1874 — Подросток

- 1878—1880 — Братья Карамазовы

Повести:

- 1846 — Двойник

- 1847 — Хозяйка

- 1848 — Слабое сердце

- 1848 — Неточка Незванова

- 1848 — Белые ночи

- 1859 — Дядюшкин сон

- 1859 — Село Степанчиково и его обитатели

- 1860 — Записки из Мёртвого дома

- 1864 — Записки из подполья

- 1870 — Вечный муж

- 1876 — Кроткая

Рассказы:

- 1846 — Как опасно предаваться честолюбивым снам

- 1846 — Господин Прохарчин

- 1847 — Роман в девяти письмах

- 1848 — Ползунков

- 1848 — Честный вор

- 1848 — Ёлка и свадьба

- 1849 — Маленький герой

- 1860 — Чужая жена и муж под кроватью

- 1862 — Скверный анекдот

- 1865 — Крокодил

- 1873 — Бобок

- 1876 — Мужик Марей

- 1876 — Мальчик у Христа на ёлке

- 1877 — Сон смешного человека

- 1878 — Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга

Достойный потомок

Андрей Достоевский родился 3 апреля 1863 года в семье младшего брата Ф.М. Достоевского. С великим писателем племянник встречался всего дважды. Впервые – когда ему было два года, а затем в тринадцать лет.

В 1888 году Андрей Андреевич окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, и его карьера стремительно пошла в гору. Достоевский начал работать в Центральном статистическом комитете Министерства внутренних дел, где занимался подготовкой к грядущей Всероссийской переписи населения. Для того, чтобы получить необходимый опыт, он даже путешествовал по Туркестану и «переписывал» местных жителей там. С 1893 года Андрей Достоевский трудился в Русском Географическом обществе и стал биографом выдающегося исследователя Семенова-Тян-Шанского. Среди других его обязанностей числилась организация экспедиций и хозяйственные приготовления к ним. В годы первой русской революции Достоевский являлся чиновником Министерства народного просвещения и составлял учебные пособия по географии для гимназистов. До того как Российская империя прекратила свое существование, Андрей Андреевич успел дослужиться до высокой должности статского советника и получить в награду орден Святой Анны.

Затем случились Октябрьская революция и Гражданская война. Достоевский часто менял работу, служил то в управах, то в комиссариатах, пока в 1925 году не получил приглашение на должность ученого-хранителя Пушкинского Дома Академии наук СССР. В ведение Андрея Андреевича попали ценные исторические документы и вещи. Другим делом, всерьез увлекшим Достоевского, было издание мемуаров его отца. Казалось, что по сравнению со многими другими дореволюционными интеллигентами, Андрей Андреевич не сильно пострадал из-за смены власти, однако главные испытания были впереди. В ноябре 1930 года Достоевский был арестован по Академическому делу. Процесс связывали с деятельностью директора Пушкинского дома, историка Сергея Платонова.

Смерть и похороны писателя

В 1881 году Достоевский делился предчувствием, что жить ему осталось совсем недолго. Эти слова стали пророческими. В конце января во время ссоры с сестрой Верой литератору стало плохо, у него открылось кровотечение. Неприятный разговор оказался толчком к обострению давнего заболевания.

Смерть Достоевского наступила 28 января (9 февраля) 1881 года в возрасте 59-ти лет. Посмертно у писателя диагностировали эмфизему, хронический бронхит и туберкулез легких. Последний и стал для литератора роковым.

Посмертный портрет Достоевского

Посмертный портрет Достоевского

После известия о трагическом событии дом заполонили поклонники творчества Достоевского, а также его знакомые и друзья. Последнее пристанище писателя — Тихвинское кладбище в Санкт-Петербурге.

Арест и каторга

Судьбоносным для писателя стало знакомство с М.В. Петрашевским в 1846 году. Петрашевский устраивал так называемые «пятницы», во время которых обсуждалась отмена крепостного права, свобода книгопечатания, прогрессивные изменения в системе судопроизводства и другие вопросы подобного плана.

Во время встреч, так или иначе связанных с петрашевцами, Достоевский познакомился и с коммунистом Спешневым. Тот в 1848 году организовал тайное общество из 8 человек (включая его самого и Федора Михайловича), которое выступало за переворот в стране и за создание незаконной типографии. На встречах общества Достоевский неоднократно зачитывал «Письмо Белинского Гоголю», которое тогда было запрещено.

В том же 1848 году был опубликован роман Федора Михайловича «Белые ночи», но, увы, насладиться заслуженной славой ему не удалось. Те самые связи с радикально настроенной молодежью сыграли против писателя, и 23 апреля 1849 года его арестовали, как и многих других петрашевцев. Достоевский свою вину отрицал, но ему вспомнили и «преступное» письмо Белинского, 13 ноября 1849 года приговорив писателя к смертной казни. До этого он в течение восьми месяцев томился в заключении в Петропавловской крепости.

К счастью для русской литературы, жестокий приговор для Федора Михайловича исполнен не был. 19 ноября генерал-аудиториат счел его не соответствующим вине Достоевского, в связи с чем смертную казнь заменили на восьмилетнюю каторгу. А в конце того же месяца император Николай I еще больше смягчил наказание: писателя сослали на каторгу в Сибирь на четыре года вместо восьми. При этом он был лишен дворянского чина и состояния, а по окончании каторжных работ был произведен в рядовые солдаты.

Портрет Федора Достоевского

Несмотря на все тяготы и лишения, которые предполагал подобный приговор, поступление в солдаты означало полное возвращение Достоевскому его гражданских прав. Это был первый подобный случай в России, поскольку обычно те люди, которых приговаривали к каторжным работам, до конца жизни теряли свои гражданские права, даже если выживали после многих лет заключения и возвращались к свободной жизни. Император Николай I пожалел молодого писателя и не захотел губить его талант.

Годы, которые Федор Михайлович провел на каторге, произвели на него неизгладимое впечатление. Писатель тяжело переживал бесконечные страдания и одиночество. Кроме того, у него ушло немало времени на то, чтобы наладить нормальное общение с другими арестантами: те долго не принимали его из-за дворянского титула.

В 1856 году новый император Александр II даровал прощение всем петрашевцам, а в 1857 году Достоевский был помилован, то есть получил полную амнистию и был восстановлен в правах на публикацию своих произведений. И если в молодости Федор Михайлович был не определившимся в своей судьбе человеком, пытающимся найти правду и построить систему жизненных принципов, то уже в конце 1850-ых годов он стал зрелой сформировавшейся личностью. Тяжелые годы на каторге сделали из него глубоко религиозного человека, коим он оставался до самой смерти.

Легенда 8. Достоевский ненавидел евреев (и поляков)

Вердикт: это полуправда.

Обложка «Дневника писателя» Федора Достоевского за март 1877 года, включающего главу «Еврейский вопрос». Санкт-Петербург, 1878 год

Обложка «Дневника писателя» Федора Достоевского за март 1877 года, включающего главу «Еврейский вопрос». Санкт-Петербург, 1878 год

О проблемном отношении Достоевского к евреям первыми начали говорить его читатели в 1870-е годы, когда он работал в журнале «Гражданин» и публиковал там главы из своего «Дневника писателя». Собрав негативные отзывы, он написал текст «Еврейский вопрос», чтобы разъяснить свою позицию. Он считал, что евреи высокомерно, со «скорбной брезгливостью» относятся к «коренному населению» — так он называл русских. Ему не нравилась «жидовская идея» накопительства, и он не мог думать о проблемах еврейского народа, когда слишком многие люди в стране находились в таких же, а то и в худших условиях. Статью он закончил пожеланием «полного расширения прав еврейского племени», но при обязательном условии: евреи должны доказать свою способность «принять и воспользоваться правами этими без ущерба коренному населению» Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 25. Дневник писателя за 1877 год. Январь — август. Л., 1983..

Резкие выражения, в которых Достоевский сформулировал эту идею, смущают исследователей, и споры о его отношении к евреям до сих пор продолжаются

В дискуссиях возникали и оправдания в стиле «не мог он быть антисемитом, он сдавал дачу еврейской семье» Обратим внимание на тот факт, что, казалось бы, антисемит Достоевский сдает дачу еврейской семье.

С. Белов. Ф. М. Достоевский и евреи // Дети Ра

№ 4. 2011., и лаконичные оценки: «бытовой антисемитизм» и «газетный антисемитизм» Л. С. Выготский. Евреи и еврейский вопрос в произведениях Ф. М. Достоевского // От Гомеля до Москвы. Начало творческого пути Льва Выготского. Из воспоминаний Семена Добкина. Ранние статьи Л. С. Выготского. Lewiston, 2000..

Оценивая позицию Достоевского, надо понимать, что в его время были совсем другие представления о мире и этике: сейчас кажется совершенно недопустимым, что евреев называли «жидами» и разрешали им селиться только в отдельных местах (черта оседлости). А в Российской империи это было негласной нормой.

Впрочем, Достоевский не любил и другие народы, например поляков. В «Дневнике писателя» он объяснял это тем, что поляки первые начали не любить русских и этим испортили впечатление о себе.

Однозначно Достоевский относился с любовью только к «русскому народу-богоносцу» Мысль о русском народе-богоносце принадлежит Ивану Шатову, герою романа Достоевского «Бесы». Аналогичные мысли о специфической цивилизационной роли русского народа озвучивал и князь Мышкин в «Идиоте».. Остальные нации он сводил к неприятным стереотипам, чтобы все они оказывались в разы хуже «русских». Если считать писателя великим гуманистом, то эта позиция, конечно, по современным представлениям, очень сомнительна.

Главные цитаты Достоевского

Как возникли фразы «Тварь ли я дрожащая или право имею», «Красота спасет мир» и другие выражения писателя

Любовь во спасение

Достоевский никогда не был скромником и в сексуальной жизни вел себя достаточно активно. Не скрывал своих желаний и не считал их пороком. Он открыто выражал симпатии женщинам, был завсегдатаем публичных домов, имел садомазохистские наклонности, за что и получил в светском «закулисье» прозвище Маркиз де Сад. Выбраться из этого порочного круга помогла любовь. И как это часто бывает, нагрянула она неожиданно и при весьма драматичных обстоятельствах.

Ангелом-спасителем для 45-летнего ловеласа стала Анна Сниткина, которая была младше своего жениха на 25 лет. В силу своей молодости и неопытности она безоговорочно приняла все странности характера любимого мужчины, воспринимая их как должное. В своем дневнике подробно описывала чувства и эмоции по отношению к мужу, ставя его интересы и удовольствия превыше собственных. Он был для нее Богом, которому она не смела перечить, во всем угождала и не умела говорить «нет».

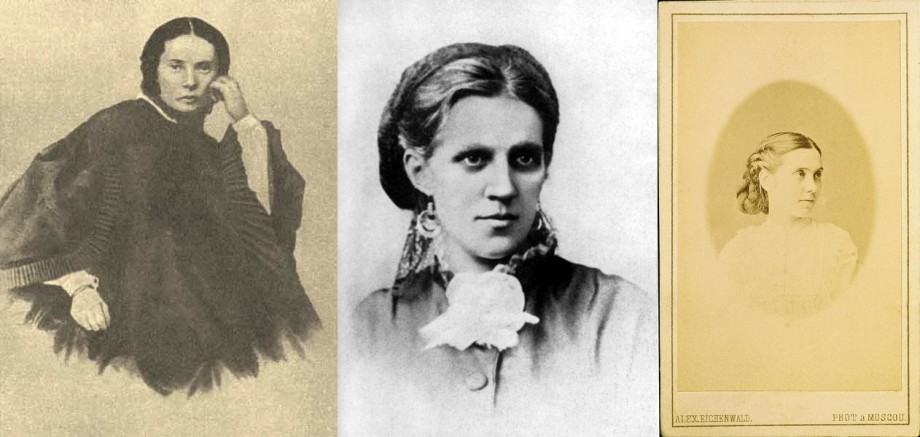

Анна Григорьевна Достоевская, в девичестве Сниткина

Знакомство с Анной в 1866 году совпало с очень трудным периодом в жизни писателя. Вернее, оно никогда бы не состоялось, если бы тому не предшествовала череда печальных событий. Достоевский погряз в долгах, причем настолько глубоко, что ему пришлось заложить даже свое ватное пальто. Денег все равно не хватало, а сроки по возврату нескольких тысяч рублей уже просто горели адским огнем. Воспользоваться патовой ситуацией не преминул известный на тот момент издатель Стрелловский, предложивший должнику фантастически кабальный контракт. Договор предполагал продажу всех уже написанных произведений, а также сдачу нового романа в сжатые сроки. В случае если последний в оговоренное время не будет положен на стол, ушлый коммерсант получал право издавать книги Достоевского в течение 9 лет, причем по своему усмотрению и абсолютно бесплатно.

Будучи в полной безысходности, писатель согласился. Вырученные средства частично ушли в счет кредиторской задолженности, а остальные деньги «съело» мотовство в заграничной поездке. По возвращению на родину оказалось, что до сдачи романа остался всего месяц, а из запрошенных полутора сотни страниц не было написано еще ни строчки. По совету друзей Федор Михайлович нанимает стенографистку и в авральном режиме начитывает ей главы «Игрока». Как уже можно догадаться, спасительницей литературного гения оказалась юная Анна Сниткина. Роман был готов за 21 день, а финалом совместной работы стало предложение руки и сердца.

Эта хрупкая и нежная на вид девушка, унаследовала от матери цельный и предприимчивый характер. Врожденная деловая хватка позволяла ей выходить победителем из сложных финансовых ям и договариваться даже с самыми несговорчивыми кредиторами. Анна быстро навела порядок в семейном бюджете и стала вести все дела мужа, в том числе и касающиеся книжного издательства.

Летняя резиденция семьи Достоевских: дом в Старой Руссе

Когда за роман «Бесы» Достоевскому предложили всего 500 рублей, предприимчивая барышня решила, что издавать работы мужа можно и самостоятельно, не прибегая к услугам посредников. В результате семья Достоевских обогатилась на целых 4000 рублей чистой прибыли, а типографии охотно сотрудничали с величайшим для своего времени менеджером по продажам «в юбке». Помимо книг своего супруга, Анна занималась торговлей книгами других авторов, причем не только в рамках столицы, но и на региональном уровне.

За 14 лет брака верная жена ни разу не упрекнула мужа за его вздорный характер, расточительство, страсть к азартным играм и прочие порочные наклонности. Она снисходительно терпела все финансовые лишения, вела домашнее хозяйство, рожала детей, была скромна в быту и выполняла функции стенографистки. И это при том, что постоянно находилась под колпаком подозрений своего ревнивого мужа. Тот мог проверять шкафы на предмет наличия мифических любовников, не разрешать общаться с другими мужчинами, носить декольтированные платья и красить помадой губы. На что Сниткина лишь пожимала плечами и выполняла все, что от нее требовали.

На момент смерти Достоевского Анне было всего 35 лет, но она добровольно приняла на себя роль монашки и до конца жизни хранила верность супругу. Все силы были брошены на увековечивание имени мужа — издание его сочинений, основание школы имени Достоевского, написание мемуаров и биографии писателя.

Игромания

Вскоре после освобождения Достоевский впервые посетил Европу, летом 1862-го он побывал в Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Италии и Австрии, в этой поездке он и пристрастился к азартным играм. Писатель много выигрывал и порой проигрывал все начисто и возвращался в Россию в долгах. Федор Михайлович однажды писал брату:

Фото: Википедия. Мария Дмитриевна Достоевская, Анна Григорьевна Достоевская и Аполлинария Прокофьевна Розанова

Фото: Википедия. Мария Дмитриевна Достоевская, Анна Григорьевна Достоевская и Аполлинария Прокофьевна Розанова

Система Достоевского состояла в том, «чтоб удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы игры, и не горячиться». Однако воспользоваться этим секретом, считал он, на практике мало кто может: «Будь семи пядей во лбу, с самым железным характером и все-таки прорветесь… А потому блаженны те, которые не играют и на рулетку смотрят с омерзением и как на величайшую глупость».

«Вий»: чего вы не замечали в самой страшной повести Гоголя?

В 1863 году Достоевский умудрился проиграть в Висбадене не только свои деньги, но и деньги Аполлинарии Сусловой. Чтобы расплатиться, ему пришлось заключить кабальный контракт с издательством на написание нового романа. В случае, если бы роман не был готов к 1 ноября 1866 года, Достоевский на девять лет потерял бы авторские права и гонорары на свои издания. Для ускорения работы писатель по совету друга, Александра Петровича Милюкова, пригласил стенографистку – Анну Григорьевну Сниткину. Сотрудничество оказалось очень успешным, его результатом стал роман «Игрок». Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте между писателем и стенографисткой вспыхнула любовь, 15 февраля 1867 года они поженились.

Однако и после второй женитьбы Федор Михайлович умудрился проиграть в Бадене не только четыре тысячи только что выигранных франков, но и все вещи – свои и жены. Только спустя десять лет после первой игры в рулетку ему удалось перебороть губительное увлечение, последний раз Достоевский играл 16 апреля 1871 года в Висбадене. Во многом этому личному успеху писателя способствовала его вторая жена. Анна Григорьевна лучше, чем муж, умела обращаться с деньгами и взяла на себя все финансовые заботы, она успешно вела дела с издателями и типографиями, занималась изданием сочинений Достоевского и после смерти мужа посвятила себя его наследию. Замуж она больше не вышла. В этом браке родилось четыре ребенка: Софья, Любовь, Федор и Алексей – однако двое умерли в раннем возрасте.

Федор Михайлович Достоевский умер в 59 лет, главными романами его жизни стали «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Анна Григорьевна пережила мужа на 37 лет, она умерла от малярии в Ялте в 1918 году.

Часть 1

Глава 1. Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского

О событиях, разыгравшихся в одном губернском городе, повествует их участник некто Г-в. Он живописует историю завзятого идеалиста, западника 1840-х годов, профессора Степана Трофимовича Верховенского. В молодые годы тот считал себя вольнодумцем, и был автором философской поэмы, нежданно попавшей в какой-то революционный сборник.

Дважды вдовец, отец Петруши, которого растили где-то в глуши дальние родственницы, Верховенский согласился с предложением восторженной помещицы-«меценатки», «супруги генерал-лейтенанта» Варвары Петровны Ставрогиной воспитать, как должно, ее единственного сына Николая. Дружба Верховенского и Ставрогиной, с бурными ссорами и примирениями, продолжалась больше 20 лет. Верховенский собрал вокруг себя «кружок приятелей», с которыми всласть можно нести «милый», «либеральный» русский вздор. Была в планах у него и собственная книга – да как-то звезды не сошлись.

Глава 2. Принц Гарри. Сватовство

Сын, Николай Всеволодович Ставрогин, был отрадой и тревогой материнского сердца. Под влиянием Верховенского он рос впечатлительным и застенчивым ребенком, но в 15 лет его отдали в лицей, после которого он избрал военную службу – и вот тут подрастерял свою меланхоличность. Буйный скандалист, дуэлянт, он был разжалован – но выслужился вновь. Наконец, офицер Ставрогин подал в отставку и ушел шататься по столичным трущобам с самыми сомнительными типами.

В гостях у матери этот «писаный красавец», «изящный джентльмен» 25 лет от роду скоро «выпустил свои когти». Вопреки любимой присказке почтенного господина Гаганова «меня не проведут за нос!» Ставрогин однажды прилюдно оттаскал его за нос. После явился на день рождения и расцеловал милую именинницу, чужую жену, между прочим. Сам губернатор был им укушен за ухо. Пошел слух, что молодой человек болен белой горячкой. Чуть оправившись, он выехал за границу, где добрался до самой Исландии.

В Европе он сдружился с Лизой Тушиной, дочкой богатой приятельницы Ставрогиной. Мать, считая, что дело кончится свадьбой, выехала к сыну вместе со своей воспитанницей Дарьей Шатовой. Однако сын успел сдружиться и с воспитанницей. Мать решила наскоро выдать Шатову за Верховенского. После взрыва возмущения он как-то быстро смирился с этой мыслью, чем немало уязвил добрую Варвару Петровну.

Глава 3. Чужие грехи

Молодой инженер Алексей Нилыч Кириллов заглядывает к жениху Верховенскому с новостью, что сын его Петруша скоро будет в городе. Вообще Кириллов приятельствует и с Николаем Ставрогиным, и с Иваном Шатовым (братом Дарьи). Между прочим, в беседе всплывает и имя капитана Игната Тимофеевича Лебядкина, махинатора, недавно отбывшего свой срок. Он вернулся домой, пьянствует, и избивает помешанную сестру свою Марью (Хромоножку).

Глава 4. Хромоножка

Лизавета Тушина, воротясь из Европы, задумывает печатать ежегодник русской жизни, и в помощники к себе зовет Шатова. В последний момент, когда Лизавета начинает расспрашивать о Лебядкиных (а Шатов проживает в одном доме с ними), показывает любовное письмо от капитана, и упоминает типографию, он отказывается ей помогать. Но уже вскоре они вместе навещают хромую Марью Лебядкину, болезненную на вид, с кроткой радостью в глазах и улыбке.

После обедни в соборе Варвару Петровну Ставрогину остановила, прося милостыню, Лебядкина. Та дала ей 10 рублей и повезла домой

Заметив хромоту Марьи, Ставрогина изменилась в лице: недавно ей пришла анонимка с указанием обратить внимание на хромую незнакомку

Глава 5. Премудрый змей

В доме Ставрогиной, кроме Лебядкиной, оказывается Лиза Тушина (испепеляющая взглядами Дарью Шатову), заявляется туда за сестрой и сам капитан Лебядкин. Вперемешку со стихами он намекает Ставрогиной на какую-то страшную, касающуюся ее, тайну.

Между тем, раньше времени, домой прибывает Николай Ставрогин. С ним вместе приходит и Петр Верховенский (холодно отвечающий на объятия отца). Варвара Петровна строго вопрошает сына: не жена ли ему Марья Лебядкина. Но Николай лишь мягко выпроваживает Марью к карете. В его отсутствие Петр Верховенский рассказывает душещипательную историю о том, как еще в столице Николай облагодетельствовал бесприютных Лебядкиных, а Марья возмечтала, что он ее жених. Варвара Петровна с облегчением умилилась, а вот у Лизаветы приключилась истерика, да Шатов дал возвратившемуся Ставрогину пощечину – и тот стерпел.

Достоевский в Сибири

Во время короткого пребывания в Тобольске с 9 по 20 января 1850 года на пути к месту каторги жёны сосланных декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова и Н. Д. Фонвизина устроили встречу писателя с другими этапируемыми петрашевцами и через капитана Смолькова передали каждому Евангелие с незаметно вклеенными в переплет деньгами (10 руб.). Свой экземпляр Евангелия Достоевский хранил всю жизнь как реликвию.

23 января 1850 года Достоевский прибыл в Омск. «С тракта заиндевевшие тройки вбежали в прямую улицу Тобольскую с небольшими одноэтажными деревянными домиками по сторонам. А вскоре перед ехавшими открылась большая площадь — эспланада Омской крепости. Кругом вдали виднелись городские постройки, посреди площади — старая городская роща с кривыми, редко разбросанными березами и небольшим, занесённым снегом вокзалом. Тройки повернули к земляной второклассной крепости», — писал омский краевед А. Ф. Палашенков.

Кибитка с Достоевским въехала в крепость и сразу повернула налево — к Омскому каторжному острогу. Острог стоял на краю крепости и расположен был в её Степном бастионе. Прибывших в острог петрашевцев Достоевского и Дурова отвели в кордегардию (караульную), где им немедленно придали новое обличие арестантов. Достоевскому обрили голову, он был облачён в двухцветную куртку с жёлтым тузом на спине и покрыт мягкой бескозыркой. В таком виде он вступил в каторжный каземат. Как и все окружавшие его арестанты, Достоевский был закован в кандалы.

Вместе со всеми заключёнными он ходил на работы. Их водили на кирпичный завод, расположенный на правом берегу вниз по Иртышу, верстах в трёх или четырёх от крепости. Работа на заводе была трудной. Каждому арестанту необходимо было выполнить «урок» — изготовить 200−250 кирпичей, причём самому выполнить весь подготовительный цикл: вывезти и вымесить глину, наносить воды, а затем складировать готовую продукцию. В сарае, стоявшем на пустынном берегу Иртыша, Достоевский обжигал и толок алебастр. «Алебастровцев» отправляли на работу рано утром. По приходе арестанты растапливали печь и укладывали в неё алебастр. Когда алебастр был уже совсем обожжён, его выгружали в ящики. Затем каждый арестант брал свой ящик и тяжёлой колотушкой дробил его. На эту работу писатель попадал вместе с поляками, осуждёнными за участие в освободительной борьбе против России.

Достоевский рассказывал брату: «…есть давали нам хлеба и щи, в которые полагалось ¼ фунта говядины на человека. Но говядину кладут рублёную, и я её никогда не видал. По праздникам каша почти совсем без масла. В пост капуста с водой и почти ничего больше. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен». Прожить на «кормовые» деньги каторжники не могли. Судя по документам, в день на человека назначалось 9 коп. Хотя дополнительная работа, и деньги, и всё, что можно было на них купить, запрещалось, в остроге всегда работали, имели деньги, табак и даже вино. Начальство знало об этом, и ночные обыски были здесь обычным делом. Все запрещённое изымалось, виновный «бывал обыкновенно больно наказан».

Единственной возможностью отдохнуть от острожной казармы для Достоевского оказалось пребывание в омском военном госпитале, в арестантскую палату которого он попадал несколько раз. В госпитале было легче, свободнее, нежели в остроге. Отношение части врачебного персонала было гуманное. Госпиталь находился за пределами крепости, в Бутырском форштадте.

Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске стало обдумывание его будущих романов. Разнообразного материала вокруг было бесконечно много.

Арест и каторга

Судьбоносным для писателя стало знакомство с М.В. Петрашевским в 1846 году. Петрашевский устраивал так называемые «пятницы», во время которых обсуждалась отмена крепостного права, свобода книгопечатания, прогрессивные изменения в системе судопроизводства и другие вопросы подобного плана.

Во время встреч, так или иначе связанных с петрашевцами, Достоевский познакомился и с коммунистом Спешневым. Тот в 1848 году организовал тайное общество из 8 человек (включая его самого и Федора Михайловича), которое выступало за переворот в стране и за создание незаконной типографии. На встречах общества Достоевский неоднократно зачитывал «Письмо Белинского Гоголю», которое тогда было запрещено.

В том же 1848 году был опубликован роман Федора Михайловича «Белые ночи», но, увы, насладиться заслуженной славой ему не удалось. Те самые связи с радикально настроенной молодежью сыграли против писателя, и 23 апреля 1849 года его арестовали, как и многих других петрашевцев. Достоевский свою вину отрицал, но ему вспомнили и «преступное» письмо Белинского, 13 ноября 1849 года приговорив писателя к смертной казни. До этого он в течение восьми месяцев томился в заключении в Петропавловской крепости.

К счастью для русской литературы, жестокий приговор для Федора Михайловича исполнен не был. 19 ноября генерал-аудиториат счел его не соответствующим вине Достоевского, в связи с чем смертную казнь заменили на восьмилетнюю каторгу. А в конце того же месяца император Николай I еще больше смягчил наказание: писателя сослали на каторгу в Сибирь на четыре года вместо восьми. При этом он был лишен дворянского чина и состояния, а по окончании каторжных работ был произведен в рядовые солдаты.

Портрет Федора Достоевского Несмотря на все тяготы и лишения, которые предполагал подобный приговор, поступление в солдаты означало полное возвращение Достоевскому его гражданских прав. Это был первый подобный случай в России, поскольку обычно те люди, которых приговаривали к каторжным работам, до конца жизни теряли свои гражданские права, даже если выживали после многих лет заключения и возвращались к свободной жизни. Император Николай I пожалел молодого писателя и не захотел губить его талант.

Годы, которые Федор Михайлович провел на каторге, произвели на него неизгладимое впечатление. Писатель тяжело переживал бесконечные страдания и одиночество. Кроме того, у него ушло немало времени на то, чтобы наладить нормальное общение с другими арестантами: те долго не принимали его из-за дворянского титула.

В 1856 году новый император Александр II даровал прощение всем петрашевцам, а в 1857 году Достоевский был помилован, то есть получил полную амнистию и был восстановлен в правах на публикацию своих произведений. И если в молодости Федор Михайлович был не определившимся в своей судьбе человеком, пытающимся найти правду и построить систему жизненных принципов, то уже в конце 1850-ых годов он стал зрелой сформировавшейся личностью. Тяжелые годы на каторге сделали из него глубоко религиозного человека, коим он оставался до самой смерти.