«дар напрасный, дар случайный…», анализ стихотворения пушкина

Содержание:

- Возможно вам будет интересно

- Презентация на тему: » «Зачем на земле этой вечной живем». «Дар напрасный, дар случайный Жизнь, на что ты мне дана?» А.С. Пушкин.» — Транскрипт:

- С точки зрения религии

- Вы должны быть верны себе и собственным убеждениям.

- Вы почувствуете правильный путь.

- Возможно вам будет интересно

- Написание и издание

- Анализ стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный. «

- Примечания[ | ]

- Тропы и образы

- «Дар напрасный, дар случайный. », анализ стихотворения Пушкина

- Философия стихотворения

- Учитесь на ваших неудачных отношениях.

Возможно вам будет интересно

- Анализ стихотворения Державина Соловей Державин написал свое произведения под названием «Соловей» в 1794 году. Хотя вышла на свет она значительно позднее, но самом содержании оды это обстоятельство никак не отразилось

- Анализ стихотворения Фета Ещё весны душистой нега В стихотворении А.А. Фетом воссоздана картина начала весны. Она еще не вступила в свои права, но поэт видит ее признаки в окружающей его природе

- Анализ стихотворения Бабочка Бальмонта Короткое стихотворение посвящено абсолютно незначительному событию, но символы, введенные поэтом должны, по его мнению, создать определенное настроение и выразить глубокий смысл.

- Анализ стихотворения Осень Лермонтова 8 класс Если анализировать стихотворение «Осень» знаменитого русского писателя Лермонтова, то пожалуй лучше всего будет начать с маленького путешествия по истории. Очень интересным фактом становиться то, что данное произведение было

- Анализ стихотворений Пастернака

Презентация на тему: » «Зачем на земле этой вечной живем». «Дар напрасный, дар случайный Жизнь, на что ты мне дана?» А.С. Пушкин.» — Транскрипт:

1

«Зачем на земле этой вечной живем»

2

«Дар напрасный, дар случайный Жизнь, на что ты мне дана?» А.С. Пушкин

3

Цель: Определить, отличается ли представление о смысле жизни героев классической литературы и современной молодежи Объект исследования: Литературные произведения Предмет исследования: Представление о смысле жизни в героев классической литературы и старшеклассников

4

Задачи: Изучить представление о смысле жизни героев классической литературы Провести опрос среди старшеклассников Проанализировать данные опроса и сравнить отличаются ли представления о смысле жизни литературных героев и старшеклассников

5

Актуальность Я думаю, вопрос о смысле жизни- вечный вопрос, который будет волновать поколения на протяжении всей жизни. К сожалению, в современном обществе люди стали забывать, что же на самом деле является настоящими ценностями, заменяют их на ложные, стремясь к материальным благам, тем самым, отодвигая на второй план нравственные аспекты своей жизни. И только тогда, когда человек поймет истинные ценности, общество будет развиваться.

6

Гипотеза Потеря нравственных ориентиров ведет к тому, что молодое поколение становится циничным, невоспитанным, безнравственным.

7

Методы Опрос учащихся старших классов Изучение интернет ресурсов Изучение произведений классической литературы с точки зрения смысла жизни Анализ произведений классической литературы

8

Смысл жизни комплекс ценностных представлений, посредством которых человек соотносит себя и свои поступки с высшими ценностями, идеалом (высшим благом). Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. М., Смысл жизни более или менее осознанное переживание интенциональной направленности и результативности собственной жизни, критерий ее субъективного оценивания и источник удовлетворенности или неудовлетворенности жизнью. Энциклопедический словарь в шести томах Смысл жизни – понятие, широко трактуемое в философии, этике, художественной литературе, в самом обобщенном виде обозначающее наличие у человека основной жизненной идеи, цели, ценность которой эквивалентна всей жизни. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике Смысл жизни- высшая ценность человеческого существования, выраженная в форме конечной цели, которой подчинены все частные интересы и потребности человека. Тематический философский словарь

9

Александр Сергеевич Грибоедов «Горе от ума» Фамусовское общество Не интересует ничего, кроме достижения финансового благополучия и положения в обществе. Чацкий Основная его цель- гражданское служение.

10

Александр Сергеевич Пушкин «Капитанская дочка» Емельян Пугачев Главной целью для героя произведения Пушкина является обретение свободы. Но свободы не только для себя, но и для всего народа.

11

Михаил Юрьевич Лермонтов «Герой нашего времени» Григорий Печорин Этот человек как бы вбирает в свою натуру две совершенно противоположных личности. Первая пребывает в постоянной активной деятельности, а вторая правильно размышляет и критически оценивает действия первой..

12

Николай Васильевич Гоголь «Мертвые души» Чичиков Смысл жизни для этого героя «беречь и копить копейку». Свою цель он видит лишь в приобретении и накопительстве.

13

Лев Николаевич Толстой «Война и мир» Пьер Безухов На протяжении всех страниц романа Пьер Безухов ищет свой смысл жизни. Он прошел через масонское общество. Он оказывается на Бородинском сражении. Оказывается во французском плену. Но истинное счастье Пьер обретает, создав свою семью, познав настоящую любовь и посвятив жизнь служению Отчизне.

14

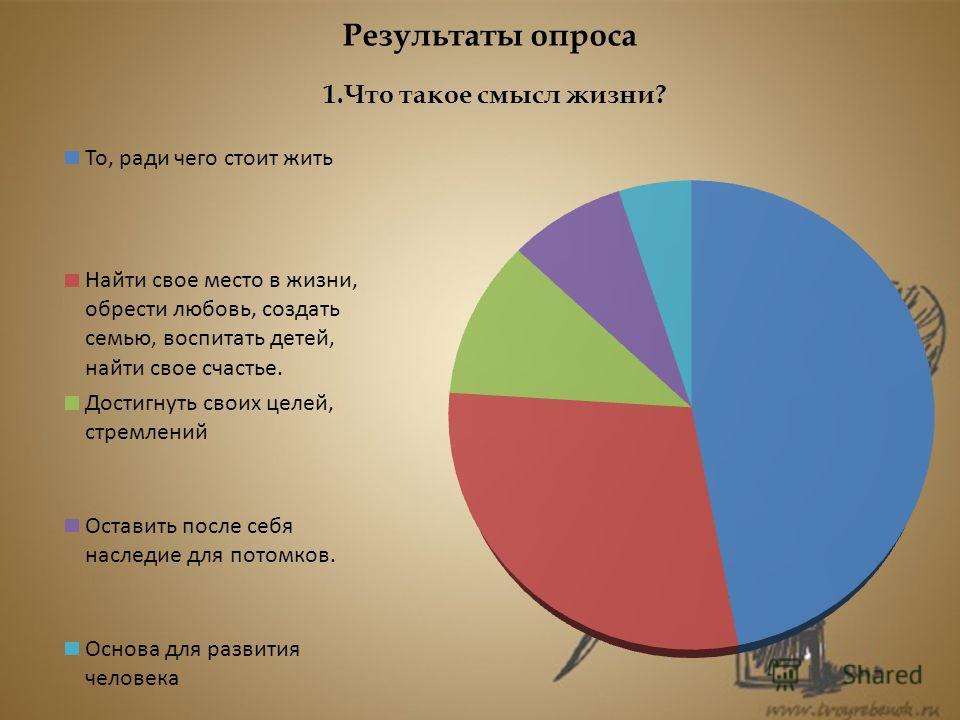

Результаты опроса

15

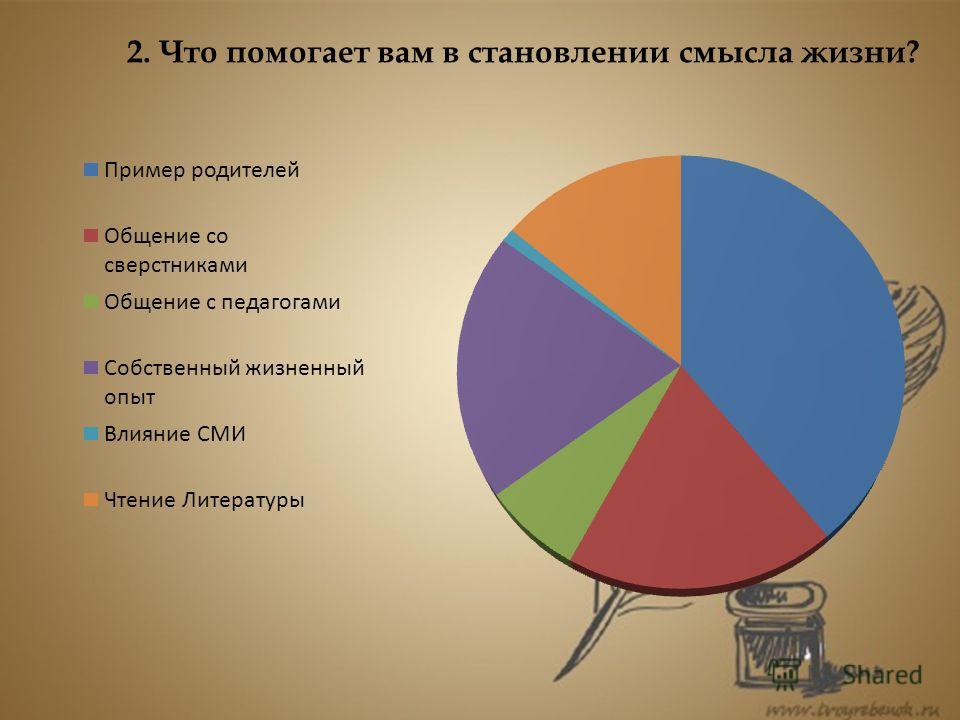

2. Что помогает вам в становлении смысла жизни?

16

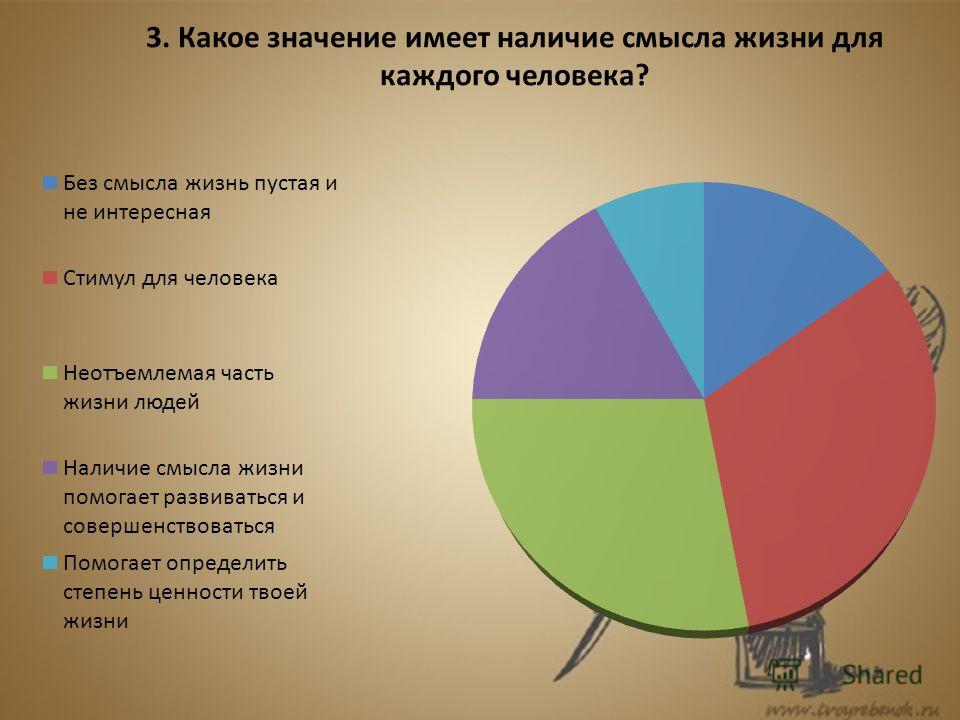

3. Какое значение имеет наличие смысла жизни для каждого человека?

18

Заключение: Пройдет совсем немного времени, и следующее поколение задастся вопросом: «Зачем я живу? Зачем мне дана жизнь?» Каждый ответит на него по-своему. И именно этот вопрос делает человека человеком.

19

Литература: Источники (художественные произведения): А. С. Пушкин «Капитанская дочка» М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» Л.Н. Толстой «Война и мир» А.С. Грибоедов «Горе от ума» Н.В. Гоголь «Мертвые души» Дополнительная литература: В. Г. Белинский критическая статья «Герой нашего времени»

С точки зрения религии

В «Даре напрасном…» агностицизм Пушкина (который он неоднократно выражал в своём творчестве и личной переписке) тот самый наполненный сомнением ум, о котором он пишет и в этом стихотворении, достиг уровня прямого богоборчества, отчаянного вызова небу, особенно проявляющегося в строчках:

Михаил Мурьянов, пытаясь истолковать эти строки с ортодоксальных позиций, предположил, что вызов Пушкина обращён не к Богу, но к дьяволу.

Ещё в 60-х годах XX века советский критик Дмитрий Благой обратил внимание на параллель между вызовом, который бросает высшим силам Пушкин, с сюжетом ветхозаветной Книги Иова, находя прямые отсылки к ней в тексте стихотворения. Дмитрий Благой акцентирует внимание на том, что ещё с 1823-1824 годов Библия всерьёз заинтересовала Пушкина, и её чтение становится одним из источников творчества поэта

Пушкин, написав «Дар…» в свой день рождения, 26 мая, как и Иов, «проклял день свой», ни тот, ни другой не видит в жизни смысла («на что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?

»). Даже чувство враждебности Творца отчётливо звучит уже в мольбе Иова («Сколько у меня пороков и грехов? Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего скрываешь лице Твое и считаешь меня врагом Тебе? »). На существование последней из параллелей было указано Ириной Сурат.

Однако Пушкин, в отличие от библейского персонажа, не чувствовал себя праведником, в своём стихотворении он не проявляет никакого смирения, нет там ни покаяния, ни, собственно, веры. Если в финале Книги Иова Бог отвечает на отчаянные призывы праведника, Пушкин видит перед собой «однозвучную» тоску жизненного пути, лишённого цели. В последней строфе стихотворения поэт обращён уже не к небу, но замкнут в плоскости сугубо человеческих, мирских переживаний.

Вы должны быть верны себе и собственным убеждениям.

Космический брак – это высшее воплощение любви. Так как этот человек предназначен вам самой судьбой, союз с ним непременно принесет блаженство, счастье и чувство невероятного единения.

Вам предназначено вступить в этот союз потому, что вы должны сделать для Вселенной что-то такое, что можете сделать лишь вы двое. Вместе.

И, так как для этого вы прежде всего должны познать себя и обрести внутренний покой, вы можете встретиться лишь после того, как это случится – и тогда вы вместе станете куда лучше, чем когда-либо могли бы быть по отдельности.

Вы вовсе не являетесь «половинками целого» – нет, вы цельные и гармоничные личности сами по себе, и вы дополняете друг друга!

Вы почувствуете правильный путь.

Лучший способ найти свою родственную душу – это довериться голосу своего сердца.

Когда родственная душа уже совсем близко или, скажем, вот-вот войдет в вашу жизнь, сердце и душа подскажут – и знаки, которые они вам будут давать, разнятся от почти незаметных до вполне очевидных.

Всегда обращайте внимание на то, что и почему с вами происходит, чтобы не упустить эти знаки. Что за знаки? Вот некоторые из них:

- Необъяснимое желание оказаться в другом месте;

- Возбуждение и приподнятое настроение без всякого повода;

- Ощущение, что вы находитесь именно там, где нужно, и в подходящее время;

- Внезапно возникшее желание принарядиться, хотя вам вроде бы это особо не нужно;

- Позитивная тревожность;

- Ощущение того, что вы знали всю жизнь человека, которого только что повстречали;

- Чувство легкости и уверенности, ощущение того, что вы все делаете правильно.

Когда мы перестаем обращать внимание на голос сердца, зачастую это приводит к тому, что мы начинаем довольствоваться людьми, предназначенными совсем не нам. Когда у вас начинаются трения в отношениях с, казалось бы, хорошим человеком, не считайте, что судьба вас за что-то наказывает – она просто намекает на то, что вам нужен кто-то другой

Когда у вас начинаются трения в отношениях с, казалось бы, хорошим человеком, не считайте, что судьба вас за что-то наказывает – она просто намекает на то, что вам нужен кто-то другой.

Возможно вам будет интересно

- Анализ стихотворения Некрасова Признание В этом стихотворении автор признается в любви к своей ненаглядной. Сколько прекрасных имен, эпитетов он для нее придумывает! Она и краса младая, и царица… А герой, понятно, готов стать её рабом.

- Анализ стихотворений Некрасова

- Анализ стихотворения Толстого Прозрачных облаков спокойное движенье… В этом стихотворении не просто очень красиво показана осенняя природа, но и передано ощущение этого состояния… Много не только красок, но и ощущений, звуков и, конечно, поэтических образов. П

- Анализ стихотворения Мои читатели Гумилева Когда человек чувствует, что совсем скоро расстанется с жизнью, начинает задумываться над тем, как он прожил жизнь и что сделал для себя, а также и для других хорошего, а чего сделал плохого.

- Анализ стихотворения Творчество Брюсова Валерий Брюсов является приверженцем символизма. Его произведения нельзя воспринимать буквально, нужно суметь разгадать символы, которые он в них вложил. В стихотворении «Творчество»

Написание и издание

Впервые «Дар…» опубликован в альманахе «Северные цветы» на 1830 год. Автографа стихотворения не сохранилось, в 1899 году в качестве такового экспонировалась и воспроизводилась копия, сделанная, вероятно, Елизаветой Хитрово. Первое упоминание в сохранившихся собственноручных записях Пушкина находится в списке предназначенных к печати стихотворений, составленном в конце мая — начале июня 1828 года, где оно фигурирует под своим первым названием «На день рождения».

Стихотворение действительно датировано днём рождения поэта — 26 мая 1828 года, Пушкину исполнилось в этот день двадцать девять лет. Эту дату подтверждает собственноручная пометка Пушкина на рукописной копии и эпиграф в напечатанном тексте. Такая точность датировки для Пушкина достаточно необычна.

Анализ стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный. «

Под стихотворением «Дар напрасный, дар случайный. » стоит дата 26 мая 1828 года. Это день, когда Пушкину исполнилось 29 лет. 1828 год – тяжелый период в жизни Пушкина. В июне этого же года начинает работу комиссия, которая должна была вынести вердикт о «Гавриилиаде» (1821). Сам Пушкин давно отказался от своих юношеских взглядов и искал гармонии в отношениях с Богом. Возможно, именно стихотворение «Дар. » и последующий ответ на него митрополита Филарета стали переломными в мировоззрении Пушкина.

Литературное направление, жанр

Лирический

герой стихотворения романтик. Он презирает напрасную и случайную жизнь, ничуть ею не дорожит. Он наполнен страстями и сомнениями, его существование бесцельно. Можно только предполагать, к чему приведет романтического героя тоска и поиск ярких впечатлений.

И все-таки это не стихотворение поэта-романтика, упивающегося тоской, томлением, страстями. Это философское рассуждение о смысле жизни, наиболее близкое по жанру к элегии. Реализм прочитывается в вопросах стихотворения. Если они риторические – это плач романтика. А если они не риторические – то это вопросы опомнившегося человека, который перешел уже рубеж

молодости и вступает в пору зрелости. Это вопросы кризисного возраста, позволяющие, найдя на них ответы, продолжить жизненный путь.

Примечания[ | ]

- Впервые эти три стихотворения в таковом качестве рассмотрел Павел Анненков в 1885 году в книге Материалы для биографии А. С. Пушкина.. — СПб., 1899. — С. 200—201.

- Здесь, как и часто у Пушкина, синоним небытия.

- Ранняя «Гавриилиада» пародирует не столько саму Библию, сколько её отражение в современной ему культуре.

- И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек! (Иов 3:1)

- Он был канонизирован в 1994 году.

Источники

- Благой, 1967, с. 164—170.

- ↑ 12 Непомнящий, 1989, с. 255.

- Альтшуллер, 2003, с. 236.

- Муравьёва, 2009, с. 410.

- Таборисская, 1995, с. 77—78.

- Благой, 1967, с. 171—172.

- Северные Цветы на 1830 год. — СПб., 1829. — С. 98 отдела «Поэзия».

- Бонди С. М., Зенгер Т. Г., Измайлов Н. В., Слонимский А. Л., Цявловский М. А. Комментарии. Дар напрасный, дар случайный // А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: В 16 т.. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. — Т. 3, кн. 1. Стихотворения, 1826—1836. Сказки. — С. 1159.

- Бонди и др., 1948, с. 1160.

- Таборисская, 1995, с. 77.

- Таборисская, 1995.

- Маймин Е. А. 5. Философская поэзия А. С. Пушкина и любомудры // Русская философская поэзия: Поэты-любомудры, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев. — М.: Наука, 1976. — С. 113—114. — 192 с. — (Из истории мировой культуры). — 46 000 экз.

- Гаспаров М. Л. Семантический ореол пушкинского четырёхстопного хорея // Пушкинские чтения: Сборник статей. — 1990. — С. 5—14.

- Лотман Ю. М. Структура художественного текста — 6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста — Повторяемость и смысл // Об искусстве. — СПб.: Искусство, 2005. — С. 136—137. — 753 с. — ISBN 5-210-01523-8.

- ↑ 12 Непомнящий, 1989, с. 257.

- ↑ 123 Таборисская, 1995, с. 79.

- Благой Д. Д. Стихотворения Пушкина // Собрание сочинений А. С. Пушкина в десяти томах. — Москва: Икар, 1959. — Т. 1.

- ↑ 12 Непомнящий, 1989, с. 256.

- Болотнова Н. С. О вариативном потенциале художественного концепта в поэтических текстах // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 2015. — № 6 (159). — С. 122.

- Седакова, 1989, с. 25.

- ↑ 12Городова М. А. Дар случайный? Три урока Пушкина (глава из книги «Ветер Нежность»)(неопр.) . Православие.Ru (6 июня 2011).

- Левкович Я. Л. «Воспоминания» // Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов: История создания и идейно-художественная проблематика / Измайлов Н. В.. — Л.: Наука, 1974. — С. 107. — 415 с.

- Благой, 1967, с. 172.

- Таборисская, 1995, с. 78—79.

- Лосев Л. В. Примечания с примечаниями // Новое литературное обозрение. — 2000. — № 45.

- Непомнящий, 1989, с. 254—257.

- ↑ 12Л. Коган. «И внял я неба содроганье…» (О философии пушкинского «Пророка») // Вопросы литературы. — 2002. — № 4. Архивировано 25 октября 2016 года.

- Седакова, 1989, с. 24—25.

- Феликс Раскольников. Пушкин и религия // Вопросы литературы. — 2004. — № 3. Архивировано 14 октября 2021 года.

- ↑ 123 Муравьёва, 2009, с. 411.

- Муравьёва, 2009, с. 410—411.

- ↑ 12Мурьянов М. Ф. Пушкин и Песнь песней // Временник Пушкинской комиссии, 1972. — Л.: Наука, 1974. — С. 59—60.

- Благой, 1967, с. 172—173.

- Сурат, 2000, с. 111.

- Благой, 1967, с. 178—179.

- Сурат, 2000, с. 112.

- ↑ 12Священник Иоанн Малинин. К литературной переписке митрополита Филарета и А. С. Пушкина(неопр.) . Православие.Ru (8 июня 2006).

- Альтшуллер, 2009, с. 232.

- Альтшуллер, 2009, с. 232—233.

- ↑ 12 Альтшуллер, 2009, с. 233.

- Альтшуллер, 2003, с. 249.

- Благой, 1967, с. 176—177.

- Юрьева, 1995, 186—187.

- Протоиерей Максим Козлов . «Добродетель измлада возлюбил еси, богоблаженне Филарете,По ком звонит колокол (29 декабря 2012). Дата обращения 29 октября 2021.

- Александр Сегень. Предисловие // Московский Златоуст. Жизнь, свершения и проповеди святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского. — Litres, 2015. — С. 2. — 700 с. — ISBN 9785457737433.

- священник Константин Пархоменко. Удивительная икона(неопр.) . azbyka.ru (1 июля 2011). Дата обращения: 1 ноября 2021.

- Анастасия Чернова. Где увидеть Пушкина на иконе // Православная Москва. — 2021. — 10 сентября (№ 15 (604)).

Тропы и образы

Жизнь в произведении метафорически называется даром, подарком. Но эпитеты обесценивают этот подарок в глазах лирического героя: дар напрасный, случайный. Этот образ бесполезной жизни и дальше углубляется с помощью эпитетов: отнимает жизнь тайная судьба, а даёт жизнь враждебная власть. Таинственность и враждебность – это характеристики некой высшей силы, в руках которой судьба и власть. Слово Бог не произносится лирическим героем. Да он и не уверен, что это Бог, ведь враждебная сила душу наполнила страстью, а ум взволновала сомненьем. В третьей строфе описаны последствия пороков лирического героя. Душевные страсти привели к сердечной пустоте, а сомнения ума к праздности. Герой погружается в бездну уныния, которое вызывается пустой жизнью, метафорически названной «однозвучным жизни шумом».

«Дар напрасный, дар случайный. », анализ стихотворения Пушкина

История создания

Под стихотворением «Дар напрасный, дар случайный. » стоит дата 26 мая 1828 года. Это день, когда Пушкину исполнилось 29 лет. 1828 год – тяжёлый период в жизни Пушкина. В июне этого же года начинает работу комиссия, которая должна была вынести вердикт о «Гавриилиаде» (1821). Сам Пушкин давно отказался от своих юношеских взглядов и искал гармонии в отношениях с Богом. Возможно, именно стихотворение «Дар. » и последующий ответ на него митрополита Филарета стали переломными в мировоззрении Пушкина.

Литературное направление, жанр

Лирический герой стихотворения романтик. Он презирает напрасную и случайную жизнь, ничуть ею не дорожит. Он наполнен страстями и сомнениями, его существование бесцельно. Можно только предполагать, к чему приведёт романтического героя тоска и поиск ярких впечатлений.

И всё-таки это не стихотворение поэта-романтика, упивающегося тоской, томлением, страстями. Это философское рассуждение о смысле жизни, наиболее близкое по жанру к элегии. Реализм прочитывается в вопросах стихотворения. Если они риторические – это плач романтика. А если они не риторические – то это вопросы опомнившегося человека, который перешёл уже рубеж молодости и вступает в пору зрелости. Это вопросы кризисного возраста, позволяющие, найдя на них ответы, продолжить жизненный путь.

Тема, основная мысль и композиция

Стихотворение состоит из трёх строф. Первая и вторая – это вопросы о смысле жизни: зачем она дана, зачем она будет оборвана (на казнь осуждена), кто дал её лирическому герою и почему она так несовершенна (со страстями и сомненьями). Третья строфа – своеобразный горький вывод: жизнь лирического героя бесцельна. После двоеточия разъясняется, что это значит: пустое (без любви) сердце и праздный (бездеятельный) ум. Такое состояние лирического героя делает жизнь однообразной и унылой, тоскливой.

Тема стихотворения – рассуждения человека о смысле жизни.

Основная мысль: человек должен найти цель и смысл жизни, иначе она будет несчастной, полной уныния и разочарований.

Размер и рифмовка

Стихотворение написано четырёхстопным хореем. Первое ударение в каждой строчке падает на ключевое слово, почти всегда односложное: дар, жизнь, кто, ум, душу, цели, сердце. Рифмовка перекрёстная, женская рифма чередуется с мужской.

Тропы и образы

Жизнь в произведении метафорически называется даром, подарком. Но эпитеты обесценивают этот подарок в глазах лирического героя: дар напрасный. случайный. Этот образ бесполезной жизни и дальше углубляется с помощью эпитетов: отнимает жизнь тайная судьба, а даёт жизнь враждебная власть. Таинственность и враждебность – это характеристики некой высшей силы, в руках которой судьба и власть. Слово Бог не произносится лирическим героем. Да он и не уверен, что это Бог, ведь враждебная сила душу наполнила страстью, а ум взволновала сомненьем. В третьей строфе описаны последствия пороков лирического героя. Душевные страсти привели к сердечной пустоте, а сомнения ума к праздности. Герой погружается в бездну уныния, которое вызывается пустой жизнью, метафорически названной «однозвучным жизни шумом».

Ответ митрополита Филарета

Стихотворение положило начало поэтической переписке Пушкина с митрополитом Филаретом, которому была небезразлична судьба русского гения.

В стихотворении Филарета нет ни одного вопроса. Оно написано верующим человеком, не сомневающимся в своей цели и предназначении. Воспользовавшись каркасом стихотворения Пушкина, митрополит дал ответы на все вопросы.

Жизнь – не напрасный и не случайный дар, данный нам Богом, по Его тайной воле, и им же отнимаемый. Всё плохое в жизни человека исходит от него самого:

Сам я своенравной властью Зло из тёмных бездн воззвал, Душу сам наполнил страстью, Ум сомненьем взволновал.

Митрополит минимально меняет две последние пушкинские строки, изменив мне на сам. Последняя строфа – это не вывод, как у Пушкина, это выход, молитва: «Вспомнись мне, Забытый мною». Это просьба сотворить в молящемся «сердце чисто, правый ум». Филарет просто меняет эпитеты Пушкина, почти дословно цитируя православную молитву: «Сердце чистое сотвори во мне, Господь, и Дух правый обнови во утробе моей».

Пушкин ответил митрополиту новым стихотворением «В часы забав иль праздной скуки», из которого понятно, что он принял духовное наставничество митрополита. Уныние и тоска в его поэзии сменились светлыми мотивами.

Философия стихотворения

В этом, самом мрачном и безнадёжном у Пушкина стихотворении художественный образ жизни как дара свыше соседствует с образами бесцельности, однообразия и тоски. Характерно, что прилагательное «однозвучный

», которым автор характеризует «шум » да и само течение жизни, встречается в его стихах лишь трижды: один раз до 1828 года, в стихотворении 1825 года «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет »), и один раз после — в 1830 году в «Стихах, сочинённых ночью во время бессонницы» («Я понять тебя хочу, Смысла я в тебе ищу »). Все они близки друг к другу по настроению.

Написанные в том же 1828 году неделей раньше «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день

») и, несколько позднее, «Предчувствие» («Снова тучи надо мною ») образуют вместе с «Даром напрасным…» своего рода трилогию или «психологический цикл». В качестве продолжения подобной философско-пессимистической тематики у Пушкина можно назвать стихотворение 1830 года «Бесы» («Сколько их! куда их гонят? »). Однако ни в одном из вышеназванных стихотворений нет такой глубины безысходности. В. А. Тропинин , Public Domain Если в «Трёх ключах» Пушкин написал, что слаще умереть, чем жить, то тут — что лучше бы ему вообще не родиться, в «Воспоминании» он отрицает своё прошлое, а тут — также настоящее и будущее. Автор ищет какой-либо смысл жизни, но его потребность в познании истины остаётся тщетной. И поскольку цель бытия не ясна или отсутствует, любое приложение сил, ума или страсти кажутся бесплодными. Человек оказывается противопоставленным враждебному и непознаваемому миру и действующим в нём непонятным силам. Лев Лосев сравнил отношение Пушкина к жизни как к случайному и напрасному страшному дару с этикой экзистенциализма.

«Дар напрасный» нередко рассматривают в оппозиции с написанным двумя годами ранее «Пророком». Если первое по времени написания стихотворение говорит, причём высоким языком религии, о предназначении поэта, даре, ниспосланном ему свыше, второе же, напротив, утверждает тщету человеческого бытия. Впрочем, если рассматривать «Пророка» пусть как и свидетельство некоторого духовного преображения, но не в буквально религиозном смысле, то противоречие не настолько велико. Т. В

Седакова обращает внимание на то, что концовка «Дара…» по сути — возвращение к состоянию той «духовной жажды… в пустыне», с которой начинается «Пророк»

Учитесь на ваших неудачных отношениях.

Вместо того, чтобы гадать, почему Вселенная наполняет вашу жизнь неудачными отношениями с другими людьми, попытайтесь взглянуть на это немного иначе, и вместо того, чтобы клясть судьбу-злодейку, подумать о том, какие жизненные уроки вы могли бы извлечь из этих отношений.

Вполне возможно, что именно эти жизненные уроки способны помочь вам обрести эмоциональную стойкость и мудрость, нужные для того, чтобы однажды встретить свою родственную душу.

Научившись на ваших неудачных отношениях всему, чему можно, вы обретаете истинную независимость, и благодаря этому повышаете частоту вибрации вашей души. А душу, вибрирующую на более высокой частоте, куда проще почувствовать на расстоянии.

Каждый из этих жизненных уроков помогает еще немного приблизиться к вашей родственной душе.