Чуваши (чаваш)

Содержание:

Праздники

Как и у других народов России, в Чувашии существовали собственные праздники. Среди них Акатуй, отмечаемый в конце весны – начале лета. Он посвящен земледелию, началу подготовительных работ к посеву. Продолжительность празднования – неделя, в это время совершаются особые обряды. Родные ходят в гости друг к другу, угощаются сыром и многообразием других блюд, из напитков предварительно варят пиво. Все вместе поют песню о посеве – своеобразный гимн, затем долго молятся богу Тура, просят его о хорошем урожае, здоровье членов семьи и прибыли. На праздник распространены гадания. Дети бросали в поле яйцо и следили, разбилось оно или осталось целым.

Другой праздник у чувашей был связан с почитанием солнца. Отдельно существовали дни поминовения умерших. Также распространены были земледельческие обряды, когда люди вызывали дождь или, наоборот, желали, чтобы он прекратился. Большие пиры с играми и увеселениями проводились на свадьбу.

Чувашский язык

Язык остался от булгар, но значительно отличается от других тюркских языков. Его используют до сих пор на территории республики и в близлежащих областях.

В чувашском языке встречается несколько диалектов. Проживающие в верховьях Суры тури, по мнению исследователей, «окают». Этнический подвид анатари больший упор делал на букву «у». Однако четкие отличительные признаки на данный момент отсутствуют. Современный язык в Чувашии, скорее, близок к используемому этносом тури. В нем есть падежи, но отсутствует категория одушевленности, так же как и род существительных.

До X века алфавит использовался рунический. После реформ был заменен арабскими символами. А с XVIII века – кириллицей. Сегодня язык продолжает «жить» в интернете, появился даже отдельный раздел Википедии, переведенный на язык чувашей.

Появление людей в Чувашии

Первые поселения людей на территории Чувашии появились около 80 тысячелетий тому назад. Это были первобытные племена, которых нельзя причислять ни к одному народу, ныне существующему на чувашских землях.

Становление чувашей начинается с началом нашей эры, когда суварские и булгарские завоеватели начали продвигаться к западным территориям к Семиречью и казахским степям. В этот же период наблюдается тесное взаимодействие кочевых племён со скифами, саками, аланами и прочими ираноязычными народностями, которые значительно обогатили культуру предков чувашей.

Поразительно, но одно только название чувашей открывает взаимоотношения с булгарами и особенности их характера. Как предполагает большинство исследователей, слово это восходит к булгарскому “явас”, что переводится как “тихий, дружелюбный”.

Оно являлось прямой противоположностью “сармас” (слышится в названии сарматов), что значило “воинственный”. По всей видимости, булгарское завоевание на чувашских территориях проходило мягко и спокойно, поскольку местные жители не оказывали сопротивления.

Чуваши верховые. Казанская губерния, Цивильский уезд. Начало 20 века.

Чуваши верховые. Казанская губерния, Цивильский уезд. Начало 20 века.

Другие гипотезы происхождения

Не менее логичной мне кажется и автохтонная теория, которой придерживаются именитые учёные: П.Н.Третьяков, В.Г.Егоров, А.П.Ковалеский. В своей книге “Этногенез чувашей по данным языка” В.Г.Егоров отмечает следующее:

Мой интерес вызвали и последние современные генные исследования, которые показали преобладание в чувашах гаплогруппы I, в несколько меньшем проценте — гаплогруппы К и N. Что же это значит? Представленные преобладающие гаплогруппы указывают на территориальную принадлежность предков чувашей — Ближний Восток, Сибирь и даже ряд стран Средиземноморья.

Подобное странное сочетание указывает на объективность автохтонной гипотезы происхождения. Более того, у русских или татар признаков смешения наций гораздо больше, чем у чувашей, а значит, некий аутентичный элемент народа сохранился до наших дней.

Крестьянки за лощением холста / Источник Кунсткамера

Крестьянки за лощением холста / Источник Кунсткамера

Самобытная культура

От чувашской культуры осталось множество песен и сказок, элементов фольклора. У народа было принято на праздниках играть на инструментах: пузыре, гуслях, барабанах. Впоследствии появились скрипка и гармонь, стали сочинять новые застольные песни. Издавна существовали разные предания, которые отчасти были связаны с верованиями народа. Перед присоединением территорий Чувашии к России население было языческим. Верили в разные божества, одухотворяли природные явления и объекты. В определенное время совершали жертвоприношения, в знак благодарности или ради хорошего урожая. Главным среди прочих божеств считали бога Неба – Тура (иначе – Тора). Чуваши глубоко чтили память о предках. Строго соблюдали обряды поминовения. На могилах, обычно, устанавливали столбы из деревьев определенной породы. Для умерших женщин ставили липы, а для мужчин – дубы. Впоследствии большая часть населения приняла православную веру. Многие обычаи изменились, некоторые со временем были утрачены или забыты.

Чуваши — коренное население Чувашской Республики, они исповедуют православие

Чуваши — это тюркский народ, коренное население Чувашской Республики (Россия). Численность по состоянию на 2010 год около 1,5 млн, из них в России 1 млн. 435 тысяч человек. Чувашская Республика — Чувашия (чуваш.

Чăваш Республики; кратко Чувашия (чуваш. Чваш Ен) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

1,5 млн

такова численность чувашей по состоянию на 2010 год

Столица — город Чебоксары. На территории Чувашской Республики проживает примерно половина всех чувашей, живущих в России, остальные проживают практически во всех её регионах, а небольшая часть — за пределами Российской Федерации.

В составе диаспор проживают чуваши в Казахстане, Узбекистане и на Украине.

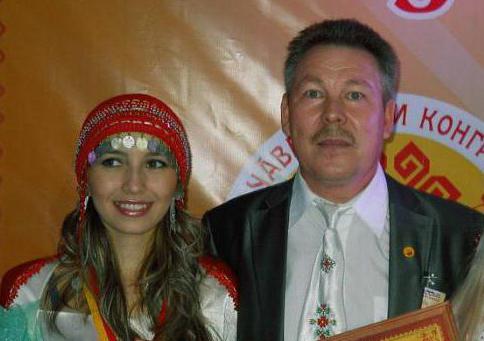

Всечувашский фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», Чебоксары. Большинство современных чувашей проживает на территории Чувашской Республики. Фото: fs01.cap.ru

Всечувашский фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», Чебоксары. Большинство современных чувашей проживает на территории Чувашской Республики. Фото: fs01.cap.ru

Язык чувашей — чувашский. Это единственный живой представитель булгарской группы тюркских языков. Имеет три диалекта: верховой («окающий»), средненизовой, низовой («укающий»). При этом чуваши делятся на три этнографические группы:

- верховые чуваши (вирьял или тури) — северо-запад Чувашии;

- средненизовые чуваши (анат енчи) — северо-восток Чувашии;

- низовые чуваши (анатри́) — юг Чувашии и за её пределами.

Предки современных чувашей — население Волжской Булгарии.

С антропологической точки зрения большинство чувашей относится к европеоидному типу с некоторой долей монголоидности.

Предками чувашей считается население Волжской Булгарии. История народа Чувашии начинается с племенного объединения савиров, откочевавших на север, известных по сообщению Ибн-Фадлана под именем сувазы.

Сувазы отказались принять ислам вместе с другими суварами в 922 году по приказу Алмуша, что вынудило их уйти в леса со своим вождём Вирагом и дало начало формированию будущей чувашской народности.

Принятие ислама в Волжской Булгарии. Чуваши — это потомки населения Волжской Булгарии, не принявшие ислам. Фото: russo-travel.ru

Принятие ислама в Волжской Булгарии. Чуваши — это потомки населения Волжской Булгарии, не принявшие ислам. Фото: russo-travel.ru

Чувашский язык по своей фонетической структуре занимает особое место среди тюркских, являясь единственным живым языком булгарской ветви. Входит в Волжско-Камский языковой союз. Сейчас большинство верующих чувашей — православные.

Этот факт позволят легко ответить на вопрос: какая религия у чувашей главная. Кроме того, в республике действуют последователи иудаизма, мусульмане, протестанты, адепты древней языческой религии Чувашии.

Известные представители народа

Среди обладающих характерной внешностью чувашей встречались и известные личности.

Уроженцем республики также является В.Л. Смирнов, уникальная личность, спортсмен, ставший абсолютным чемпионом мира по вертолетному спорту. Обучение проходил в Новосибирске и неоднократно подтверждал свое звание. Есть среди чувашей и именитые художники: А.А. Кокель получил академическое образование, написал множество потрясающих работ углем. Большую часть жизни провел в Харькове, где преподавал и занимался развитием художественного образования. В Чувашии также родился популярный артист, актер и телеведущий Станислав Садальский.

Иные особенности быта

До того момента, как главенствующей религией в Чувашии стало христианство, на территории существовало многоженство. Исчез также обычай левирата: вдову больше не обязывали вступать в брак с родственниками погибшего мужа. Количество членов семьи существенно сократилось: теперь в нее включались только супруги и их дети. Жены занимались всеми хозяйственными делами, подсчетом и сортировкой продуктов. На их плечи также возлагалась обязанность ткачества.

По существовавшему обычаю сыновей женили рано. Дочерей же, наоборот, старались выдать замуж попозже, потому нередко в браке жены были старше мужей. Наследником дома и имущества назначался младший в семье сын. Но у девушек также имелось право на получение наследства.

В поселениях могли быть смешанного вида общины: например, русско-чувашские или татарско-чувашские. По внешности чуваши не отличались разительно от представителей других народностей, потому сосуществовали все довольно мирно.

История Чувашии в России

За счёт местности, на которой располагались их земли, чувашам довелось пережить немало бедствий. Поскольку Чувашия некогда находилась между Московским княжеством и Казанским ханством, её жители часто оказывались на линии огня при столкновениях русских и казанских войск. При Иване Грозном происходит масштабное завоевание Казани, а вместе с нею и Чувашии. С той поры чувашские земли стали частью Российского государства.

После отмены крепостного права в России происходят заметные перемены и в чувашском обществе. Наблюдается заметное социальное расслоение, выделяется торгово-промышленная буржуазия, хотя в сравнении с центральными регионами Российской империи подобные процессы происходили крайне медленно. Революционные настроения затронули и Чувашию, но в этих краях они были выражены менее, чем в крупных городах России.

Чуваши

Чуваши

Долгое время одной из проблем чувашского народа оставалось образование. Не так давно, в 2010 году было проведено исследование, результаты которого оказались неутешительными. Оно выявило, что уровень образования чувашей значительно ниже, чем в среднем по РФ.

Далеко не все представители этого народа имели возможность получить высшее или среднее профессиональное образование. Сегодня решение этого вопроса является одним из приоритетов властей.

Несмотря на многие трудности и проблемы, с которыми чувашам пришлось столкнуться за свою долгую историю, этот народ сохранил свою самобытность. Языков, подобных чувашскому, сегодня не найти в мире, и это — ещё одна заслуга чувашей. Эти люди не только искренне любят свою малую родину, но и всячески стараются сберечь старинные обычаи и традиции предков, что даёт силы для нового этапа национального возрождения.

Редактор: Дарья Нессель

Пища

В связи с тем, что животноводство в крае было развито в малой степени, в пищу в основном употребляли растения. Основными блюдами чувашей были каши, (полбяная или чечевичная), картофель (в более поздние века), супы из овощей и зелени. Традиционный испеченный хлеб называли хура сакар, его выпекали на основе ржаной муки. Это считалось женской обязанностью. Распространены были также сладости: ватрушки с творогом, сладкие лепешки, ягодные пироги.

Еще одно традиционное блюдо – хулла. Так назывался пирог в форме круга, в качестве начинки использовали рыбу или мясо. Чуваши занимались приготовлением разных видов колбас на зиму: с кровью, с начинкой из круп. Шартан – так назывался сорт колбасы, сделанный из овечьего желудка. В основном мясо употребляли только по праздникам. Что касается напитков, чуваши варили особенное пиво. Из полученного меда делали брагу. А позднее стали употреблять квас или чай, которые были позаимствованы от русских. Чуваши с низовья чаще пили кумыс.

Для жертвоприношений использовали птицу, которую разводили дома, а также конину. На некоторые особые праздники закалывали петуха: например, когда на свет появлялся новый член семьи. Из куриных яиц уже тогда делали яичницу, омлеты. Эти блюда употребляются в пищу по сей день, и не только чувашами.

Этнические группы

Народ чуваши расселялся вдоль берегов Волги. Этнические группы, проживающие в верховьях, назывались вирьял или тури. Сейчас потомки этих людей проживают в западной части Чувашии. Те, что селились по центру (анат енчи) располагаются в середине края, а селившиеся в низовьях (анатари) занимали юг территории. Со временем различия между субэтническими группами стали не столь заметны, теперь это народ одной республики, люди часто переселяются, общаются друг с другом. В прежнее время у низовых и верховых чувашей образ жизни сильно различался: по-разному строили жилища, одевались, организовывали быт. По некоторым археологическим находкам можно определить, какой этногруппе принадлежала вещь.

На сегодняшний день районов в Чувашской республике насчитывается 21, городов – 9. Кроме столичного, в числе крупнейших называют Алатырь, Новочебоксарск, Канаш.

Жилища

Селились чуваши вблизи рек в небольших поселениях, именуемых ялами. Планировка расселения зависела от конкретного места жительства. На южной стороне дома выстраивались вдоль линии. А в центре и на севере использовался гнездовой тип планировки. Каждая семья селилась на определенном участке деревни. Родственники жили рядом, в соседних домах. Уже в XIX веке стали появляться деревянные постройки по типу русских сельских домов. Чуваши украшали их узорами, резьбой, иногда – росписью. Как летняя кухня, использовалось специальное строение (лась), выполненное из сруба, без крыши и окон. Внутри находился открытый очаг, на котором занимались приготовлением пищи. Вблизи домов часто строились бани, назывались они мунчами.

Внешность

На внешность чувашей повлияла длительная история миграции пранарода и значительное смешение с представителями булгарских и азиатских племен. У современных чувашей встречаются такие типы внешности, как:

- монголоидно-европеоидный тип с преобладанием европейских черт — 63,5%

- европеоидные типы (с русыми волосами и светлыми глазами, а также с более темной кожей и волосами, коричневыми глазами) — 21,1%

- чистый монголоидный тип — 10,3%

- сублапоноидный тип или волго-камская раса с мягко выраженными признаками монголоидов — 5,1%

С точки зрения генетики также нельзя выделить чистую «чувашскую гаплогруппу»: все представители нации имеют смешанную расовую принадлежность. По максимальному соответствию среди чувашей выделяются следующие гаплогруппы:

- североевропейская — 24%

- славянская R1a1 — 18%

- угро-финская N — 18%

- западноевропейская R1b — 12%

- доставшаяся от хазар еврейская J — 6%

Кроме того, обнаружены генетические связи чувашей с соседними народностями. Так, марийцы, которые в Средневековье проживали в одном регионе с болгаро-суварами и назывались горными черемисами, имеют с чувашами общую мутацию гена хромосомы LIPH, вызывающую ранее облысение. Среди типичных особенностей внешности стоит отметить:

- средний рост у мужчин и невысокий у женщин;

- жесткие волосы, которые от природы редко имеют завиток;

- более темный оттенок кожи и цвет глаз у представителей европеоидного типа;

- короткий, чуть вдавленный нос;

- наличие эпикантуса (характерная складка в уголке глаз) у представителей смешанного и монголоидного типов;

- форма глаз миндалевидная, чуть раскосая;

- широкое лицо;

- выступающие скулы.

Этнографы прошлого и современности отмечали мягкие черты лица, добродушное и открытое его выражение, связанное с особенностями характера. У чувашей яркая и подвижная мимика, легкие движения, хорошая координация. Кроме того, представители нации во всех свидетельствах упоминались как опрятные, чистые, хорошо сложенные и аккуратные люди, создававшие приятное впечатление своей внешностью и поведением.

Одежда

В повседневной жизни чувашские мужчины одевались просто: просторная рубаха и штаны из домотканого сукна, которое делали из конопли и льна. Дополняла образ простая шляпа с узкими полями и обувь, изготавливаемая из лыка или кожи. По внешнему виду обуви различали места обитания народности: западные чуваши носили лапти с портянками черного цвета, восточные отдавали предпочтение белому колеру. Интересно, что мужчины носили онучи только зимой, а женщины дополняли ими свой образ круглый год.В отличие от мужчин, которые национальные костюмы с орнаментом надевали лишь на свадебные и религиозные церемонии, женщины предпочитали выглядеть привлекательно ежедневно. Их традиционная одежда включала в себя длинную, похожую по крою на тунику, рубашку из белого покупного или домотканого сукна и передника. У западных вирьял он дополнялся нагрудником, традиционными вышивками и аппликациями. Восточные анатри нагрудник не использовали, а фартук шили из клетчатой ткани. Иногда встречался и альтернативный вариант, так называемый «фартук скромности». Он располагался на поясе сзади и доходил до середины бедра. Обязательный элемент костюма — головной убор, вариаций которого у чувашских женщин было множество. В повседневной жизни использовали платки светлых расцветок, холщовые сурпаны или повязки, подобные арабской чалме. Традиционный головной убор, который стал одним из символов народа, — шапочка тухъя, напоминающая по форме шлем и обильно украшенная монетами, бисером и бусинами.

В почете у чувашских женщин и другие яркие аксессуары. Среди них расшитые бисером ленты, которые пропускались через плечо и под рукой, шейные, поясные, нагрудные и даже наспинные украшения. Характерная особенность орнаментов — строгая геометрия форм и зеркальность, обилие ромбов, восьмерок и звезд.