Арcений тарковский: стихи разных лет

Содержание:

Личная жизнь

Первой юношеской любовью поэта считают Марию Густавовну Фальц – именно ей было посвящено стихотворение «Первое свидание». Женщина – вдова офицера, жила в Елисаветграде, была значительно старше Тарковского. Мария Густавовна была музой для Арсения, ей он писал стихи на протяжении всей жизни. Но серьезные отношения с Фальц не сложились.

Арсений Тарковский и его жена Мария

Биография Арсения Тарковского насчитывает три официальных брака. Первый раз он женился в 1928 году на однокурснице Марии Ивановне Вишняковой. В браке рождаются двое детей – Андрей и Марина. Сын Арсения станет великим кинорежиссером и сценаристом, дочь – писательницей.

В 1937 году отец двоих детей уходит из семьи к Антонине Александровне Бохоновой. Официально развод и новый брак был зарегистрирован лишь в 1940 году. Биографы в причине разрыва первого брака видят банальную причину: дети. Они требовали времени, внимания, заботы. А поэту для творчества нужны были любовь, тишина и покой.

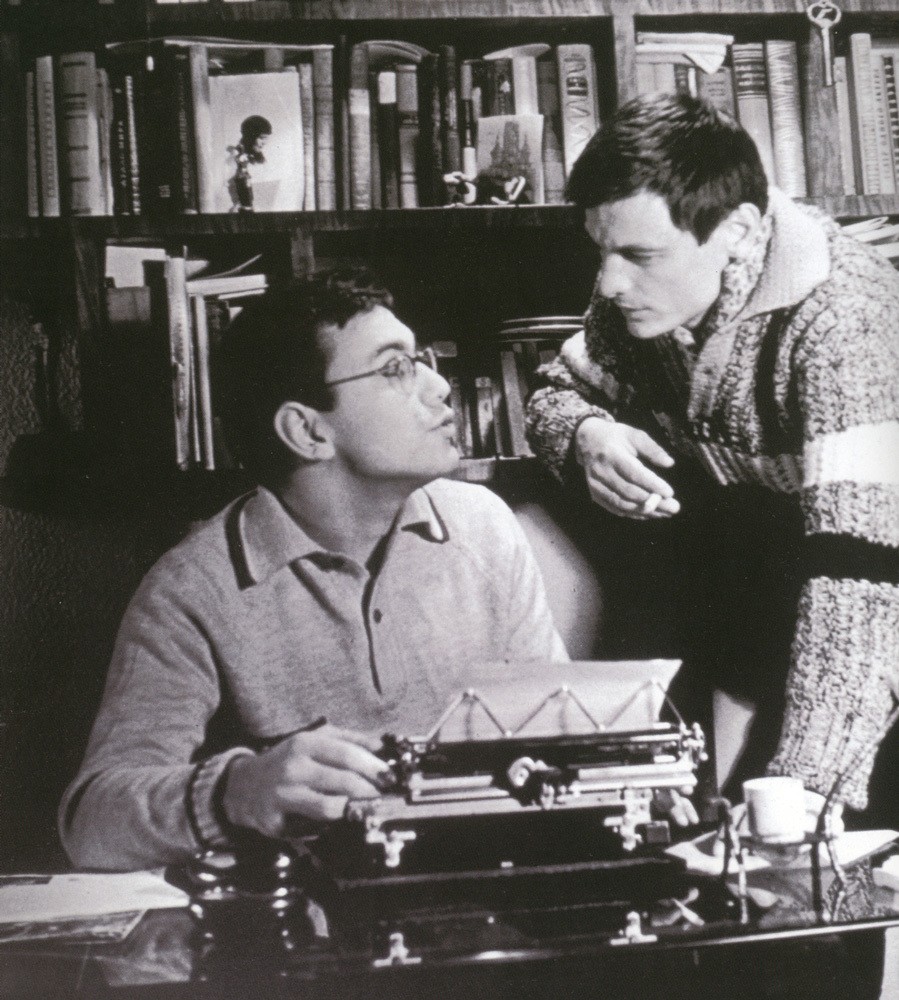

Арсений Тарковский и его сын Андрей Тарковский

К тому же сын Андрей вспоминал, что мама была «нигилисткой в быту»: в доме не было даже занавесок на окнах. Женщине была важнее духовная жизнь. Видимо, Тарковскому-старшему захотелось спокойствия и домашней атмосферы.

Второй жене Тарковский в прямом смысле слова обязан жизнью. Именно она вывезла его с фронта в столицу и добилась реампутации раненой ноги у известного профессора Вишневского. Общих детей в браке не было, дочь Антонина отчима не любила. Друзья Арсения вспоминают, что Бохонова была доброй, красивой и мягкой. А Тарковскому нужна была женщина властная, которая могла бы направить творческую витающую душу в работу.

Арсений Тарковский и его жена Татьяна

В 1947 году поэт уходит от Антонины, но развод оформляет лишь в декабре 1950. 26 января 1951 года вновь женится на Татьяне Алексеевне Озерской. Женщина, по советским меркам, была человеком обеспеченным, зарабатывала на жизнь переводами популярных романов с английского языка. К примеру, ее версия «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл имела огромный успех.

Бросается в глаза, что ни с одной женщиной он не спешил разводиться, прежде чем не построит новые отношения. Он словно оставлял надежду обеим: для одной то, что вернется, для другой – то, что придет.

Война

Мы видим Тарковского военкором газеты 16-й армии «Боевая тревога». Он придумал своего фронтового героя — Ивана Хватова. Наподобие Василия Тёркина или Антоши Рыбкина:

А из рода я солдатского,

И в семействе говорят:

По наследству с малолетства

Что ни Хватов, то солдат.

Мол, какой-то из Солдатова

Хват на озере Чудском

К немцам пришлым вышел с дышлом,

С топором или копьем.

Мол, среди солдат Суворова

Тоже Хватов был один,

И лупил он немцев здорово,

А потом вошел в Берлин.

Вполне можно было из таких стихов составить книжку. Кто бы посмел ее не пропустить? Но Тарковский о таких вещах не беспокоился и никогда не публиковал эти вещицы после войны. К отбору стихотворений относился строго. Газетного стихотворства не чурался, когда оно необходимо, но война прошла, Хватов сделал своё дело — и на том спасибо. Ахматова рассуждала: «Из современных поэтов один Тарковский до конца свой, до конца самостоятельный, «автономный». У него есть важнейшее свойство поэта — я бы сказала, первородство». Он не выслуживался, не бравировал своими фронтовыми заслугами. А заслуги были несомненные.

Орден Красной Звезды военкор Тарковский получил весной 1943-го — до орденопада последних полутора лет войны. Чуть позже он написал (как вспоминали — по просьбе генерала Баграмяна) знаменитую песню «Гвардейская застольная». Вероятно, даже не написал, а подправил и дополнил самодеятельного стихотворца, солдата Матвея Косенко. Получилось по-песенному панорамно:

Ну-ка, товарищи, грянем застольную,

Выше стаканы с вином,

Выпьем за Родину нашу привольную,

Выпьем и снова нальем.

Встанем, товарищи, выпьем за гвардию,

Равной ей в мужестве нет.

Тост наш за Сталина! Тост наш за партию!

Тост наш за знамя побед!

И эти «выигрышные» по тем временам строфы Тарковский не торопился публиковать. А лямку военкора тянул честно. В декабре 1943-го, под городом Городок, в Белоруссии, его тяжело ранило в ногу. Развилась гангрена — от гибели спасла ампутация.

О курении

Андрей Тарковский (справа) и Андрей Кончаловский обсуждают сценарий фильма «Иваново детство». 1962 год

Андрей Тарковский (справа) и Андрей Кончаловский обсуждают сценарий фильма «Иваново детство». 1962 год

В самом конце 1985 года, во время съемок «Жертвоприношения», проходивших в Швеции, у Тарковского обнаружили рак легких. Переводчица Лейла Александер-Гарретт, сопровождавшая режиссера, так описывает посещение врача: «После сдачи всех анализов нас пригласили в кабинет врача. Результаты лежали на столе, на стене висел новый рентгеновский снимок. Доктор крайне удивлен, что Тарковский бросил курить больше десяти лет назад. Обычно после такого срока легкие очищаются, но ему не повезло — это лотерея…»

О планах

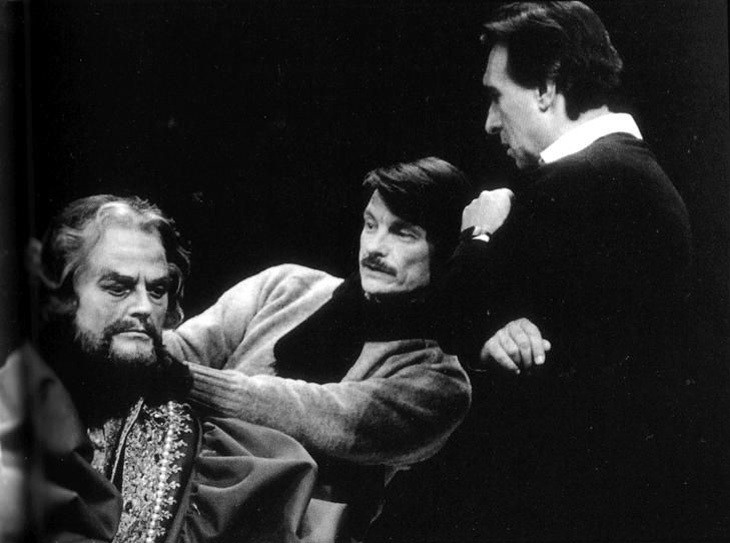

Репетиция оперы «Борис Годунов» в Ковент-Гарден. Лондон, 1983 год Слева направо: Роберт Ллойд (Борис), Андрей Тарковский и дирижер Клаудио Аббадо

Репетиция оперы «Борис Годунов» в Ковент-Гарден. Лондон, 1983 год Слева направо: Роберт Ллойд (Борис), Андрей Тарковский и дирижер Клаудио Аббадо

В дневнике есть множество записей о творческих планах, касающихся и кино, и театра. Тарковский написал сценарий «Гофманианы», хотел снимать фильм по «Идиоту» Достоевского и двухсерийную картину о жизни писателя, экранизировать «Смерть Ивана Ильича», ставить «Гамлета», «Макбета» и «Юлия Цезаря», а также оперу Мусоргского «Борис Годунов». Некоторые из этих планов удалось претворить в жизнь: в 1977 году Тарковский поставил «Гамлета» в «Ленкоме», а в 1983-м — «Бориса Годунова» в лондонском Ковент-Гарден.

Отец и сын

Только в 1962 году вышел первый его настоящий сборник — «Перед снегом». В том же году сын, Андрей Тарковский, получил награду Венецианского кинофестиваля за «Иваново детство».

Во многих изданиях (и, конечно, не только в России) растиражированы его слова об отце: «Мой отец, конечно, сегодня самый большой русский поэт. Вне всяких сомнений. С огромным духовным зарядом

Поэт, для которого самое важное — его внутренняя духовная концепция жизни. Он никогда не писал ничего, чтобы прославиться»

И для своих фильмов он выбирал такие стихотворения отца, чтобы сразу было ясно: «самый большой русский поэт».

Стихи отца звучат в нескольких картинах Андрея Тарковского. А «Зеркало» вообще во многом — видение жизни отца глазами сына. В фильме звучит голос Арсения Александровича, который не только записал стихи (четыре стихотворения — из лучших), но и дублировал реплики одного из героев. Записывали по многу дублей, это было мучение. Но, наверное, и счастье. Стихи прозвучали веско:

Я век себе по росту подбирал.

Мы шли на юг, держали пыль над степью;

Бурьян чадил; кузнечик баловал,

Подковы трогал усом, и пророчил,

И гибелью грозил мне, как монах.

Судьбу свою к седлу я приторочил;

Я и сейчас, в грядущих временах,

Как мальчик, привстаю на стременах.

Директор фильма вспоминала: «Отца на «Зеркале» он заставлял раз десять переписывать одни и те же стихи: что-то ему не подходило, какая-то интонация. Вдруг Андрей Арсеньевич сказал: «Это то, что мне надо» — и ушел куда-то. А мы с Арсением Александровичем стали слушать. И когда прослушали последнюю запись, он сказал: «Да, если бы мне кто-нибудь сказал, что у меня гениальный сын, я бы не поверил; а вот я сам чувствую: он добился того, что это не похоже ни на один из прежних дублей».

О детских воспоминаниях

Андрей Тарковский с сестрой Мариной. Тучково, 1936 год

Андрей Тарковский с сестрой Мариной. Тучково, 1936 год

Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Ивановской области, расположенном в месте слияния трех рек: Унжи, Нёмды и Волги. Дом располагался в нижней части села, которая оказалась полностью затоплена во время строительства Горьковской ГЭС. Не случайно в его фильмах так много воды, а сам режиссер говорил, что «его детство ушло под воду». Работая над сценарием «Зеркала», Тарковский собирался отвести большой эпизод, посвященный воспоминаниям о разрушении церкви в Юрьевце, где он жил во время эвакуации в 1941–1943 годах, но, посетив город, отказался от этой идеи. Реальность слишком сильно отличалась от детских воспоминаний.

Притча о юбилеях и осиновом коле

Приближалось 25 июня. День его рождения. К Тарковскому заходили улыбчивые друзья, поклонники. Арсений Александрович и Татьяна Алексеевна пачками получали корреспонденцию. В правительственной телеграмме из Грузии его поздравляли как выдающегося поэта… Правительство России молчало… Но это всё же был юбилей. Он любил свой день рождения. Это был юбилей!

Татьяна Алексеевна зазвала меня в свою комнату, показала дарённые ей когда-то розы, которые, как чудесные талисманы, стояли у неё годами, высохшие, но не теряющие своей привлекательности. Показала полку переведённых ею книг. И сказала:

– А ведь у нас тройной юбилей! У Арсения Александровича, у его сына (она имела в виду, – конечно, Андрея Арсеньевича, о котором говорила, что некоторые его фильмы отмечены печатью гения) и… у меня.

– А что за юбилей у Вас? – поинтересовался я.

– 20 лет назад мы перевели с подругой книгу Маргарэт Митчелл «Унесённые ветром». Но в Россию приехал Гэс Холл, лидер компартии США, и сказал, что эту книгу в Союзе он не хотел бы видеть.

И вот теперь только её издали. Правда, маленьким тиражом, но всё же!

Я от души поздравил её и пошёл к Арсению Александровичу.

– А Вы знаете, – сказал он, завидев меня, – когда-то в России была дикая, так называемая «живая обновленческая церковь». Так я знал митрополита этой церкви. Это был типичный вампир! У него была, видно, нехватка энергии. И он так иногда болел, что не мог подняться с постели. Так вот, к нему приходила его любовница (кажется, её звали Варей), он брал её за руку, отходил, и у него появлялся румянец на щеках! Она же после этого начинала болеть. Мне и хоронить его пришлось, – сказал он с отвращением. – Жаль, что не забили ему тогда осиновый кол в сердце!

Я вспомнил, что, по народному поверию, так должны поступать с мёртвыми вампирами, чтобы они не шатались потом по ночам и не пили из людей кровь.

А «живая обновленческая церковь», созданная под эгидой большевиков, чтобы вредить православию, была действительно мерзейшим явлением. Поэтому мне было понятно негодование ласкового, доброго и сдержанного Тарковского.

И я подумал, что у нас у всех не тройной, а четверной юбилей. Ведь 25 июня – День Владычицы мира! Это Она хранит нас от всех «враг видимых и невидимых».

А вурдалаки ходили по всей стране, лезли в окна и подслушивали у дверей…

О, если бы мне пришлось кое-кого из них хоронить – я бы уж непременно воспользовался тем самым колом!

А похороны-то будут не сегодня, так завтра.

Ходатайствуй о нас пред Богом, Пресвятая Дева Мария, и храни!

Только про осиновый кол не позабыть бы, упаси меня Бог!

Ставрополь

Первоисточник – ежемесячник «45-я параллель», 1991

PS-45: 5 июня 2007 года прошла поминальная служба за упокой раба Божьего Евгения в одной из грустных православных часовен… Прекрасный и практически никому не известный в России поэт Золотаревский похоронен в Ставрополе, на самом дальнем городском кладбище…

PPS-45: Книга избранных произведений Евгения Золотаревского должна выйти в США, в 2010-м… Она появится благодаря усилиям многих людей – в том числе и поэтов Алексия Головченко и Ольги Пахомовой.

Подборки стихотворений

- Вседневный человеческий словарь № 17 (42) 21 июня 2007 г.

- Здравствуй, всё без меня… № 36 (168) 21 декабря 2010 г.

- На то и волхв № 34 (238) 1 декабря 2012 г.

О детях и чести

Съемки фильма «Зеркало». 1975 год

Съемки фильма «Зеркало». 1975 год

Идея связи будущего с настоящим так или иначе проходит через все фильмы Тарковского. Например, в «Зеркале» Тарковский представил три этапа жизни и три поколения собственной семьи. Интересно, что в некоторых эпизодах представителей различных поколений играл один и тот же актер: таким образом режиссер, с одной стороны, намекал на схожесть судеб разных поколений, с другой — на то, что одно поколение перенимает идеи другого. В реальной жизни режиссер имел трех сыновей: двух от разных браков и еще одного, который родился в Швеции незадолго до смерти отца.

о «зеркале» и других фильмах подробно

Андрей Тарковский: как начать смотреть его фильмы

Разбираемся в фильмографии великого режиссера

Переводчик

В 1930—40-е, когда Тарковский неторопливо «входил в литературу», поэзия была необходима многим. Всерьез. Молодым, наверное, в большей степени. В то же время она превратилась в индустрию, которой необходимо выдавать полезную продукцию по планам единственного заказчика — государства. По Маяковскому:

Я хочу,

чтоб в конце работы

завком

запирал мои губы

замком.

Я хочу,

чтоб к штыку

приравняли перо.

С чугуном чтоб

и с выделкой стали

о работе стихов,

от Политбюро,

чтобы делал

доклады Сталин.

Наступило время «литературных работников». Писатели играли важную роль в системе пропаганды. В наши дни политический заказ выполняют десятки «институтов», телепрограмм, сайтов, тысячи политологов и блогеров. В те годы существовало только радио — несколько программ, отряд партийных лекторов и писатели-журналисты. Писатели — в первую очередь. Потому что главный советский писатель — Максим Горький — стоял вровень с вождями. Всё это Тарковскому не подходило. Шагать в ногу со временем он не собирался: скучно! Значит, оставалось скрывать себя в ворохе переводов. Требовалась ясность, «народность», поменьше мудреных цитат и ассоциаций, побольше простых афоризмов. Читательские вкусы и установочные рамки расширятся только в шестидесятые годы — и Тарковский станет тогда одним из самых почитаемых поэтов. Он чурался многословия, не был комментатором эпохи, не любил рифмованных назиданий.

Литературный перевод считался стратегически важной работой. Тут сказывались разные факторы: и политическая идеология, и ставка на просвещение, и укрепление каркаса «дружбы народов», на которой держалась многонациональная держава

Анализ стихотворения «Стань самим собой» Тарковского

Призыв «Стань самом собой» Арсения Александровича Тарковского обращен как к художникам слова, так и ко всем людям вообще.

Стихотворение датируется 1957 годом. Поэту исполнилось пятьдесят лет, однако добро на издание дебютной книги он получит только еще через пять лет. Он занимается переводческой работой, иногда выбирается в творческие командировки, всерьез увлекается астрономией и годами пишет стихи в стол. В жанровом отношении – философская лирика, этюд самопознания, рифмовка смежная и лишь в конце – охватная, 7 строф. Название стиха почти дословно повторяется в предваряющем его эпиграфе из Гете. Начинается стих с изрядной долей иронии, со спора автора с известной пословицей, народной мудростью. Оказывается, найти себя в этом мире – задача, которая не каждому и по плечу. Более того, не всякий человек этой целью в принципе озадачивается. По крайней мере, в предлагаемом поэтом смысле. «Вывернешься наизнанку» в тщетных попытках увидеть в своем отражении лица необщее выражение. «Все и всех найдешь»: маски, личины, роли, подражания, но только не свое истинное «я». «В прятки сам с собой»: человек как будто боится посмотреть на себя трезво. Ему комфортно в миражах. Даже Гамлет уже вторичен – перед затмевающей его игрой актера. Жизнь отступает, тушуется на фоне театрализации. Поэт ратует за уникальность личности, за поиск ключа, отпирающего лишь один, предназначенный для него, замок.

В предпоследней строфе поэт обращается к собратьям по перу, не обязательно и начинающим, кстати. Он призывает искать собственный голос, а первый шаг на этом пути – мужественно посмотреть правде в глаза и признать свою негениальность. «Загородил полнеба»: значит, следует идти на ощупь, искать в словесной руде, подбирать осколки самоцветов, брошенные торопливым гением. Не следует примерять на себя и роль пророка, мудреца, особенно, если она явно не по зубам. Ведь остаются, пусть негромкие, бесхитростные, но такие настоящие и трепетные слова естественного образа, сравнения, мысли. Слепец додумывает мир, немой – символ ценности каждого произнесенного слова. Верный «угол зренья» при взгляде на себя и вещи – как средоточие, фокус, из которого расходятся лучи долгожданного озаренья. «Угадан до конца»: пронзен, просвечен, обретший форму и содержание. Лексика возвышенная смешана с просторечной, эпитет («заветное число»), сравнение («как ряженый»), идиома («как назло»), внутренняя рифма в третьей строфе, метафоричность («под его стопой»), обращение на «ты» к читателю. А. Моисси – знаменитый актер, игравший в постановках по В. Шекспиру. Известны также его советские гастроли.

Стихотворение «Стань самим собой» А. Тарковского – вдохновляющая карта по поиску клада собственной души.

Биография

Арсений Александрович Тарковский родился 25 (12 по старому стилю) июня 1907 г. в городе Елизаветграде Херсонской губернии (ныне – Кировоград, Украина). Его отец Александр Карлович (бывший член партии «Народная воля», отсидевший за революционную деятельность в тюрьме) служил в банке. Мать работала учительницей. Арсений был вторым ребенком в семье. Его старший брат Валерий погиб в бою против банд атамана Григорьева в 1919 г.

С малых лет Арсений читал русских и зарубежных классиков, посещал вечера приезжавших в город известных поэтов – И. Северянина, К. Бальмонта, Ф. Сологуба. Он и сам рано начал писать стихи.

Тарковский учится в классической гимназии, а после прихода большевиков – в единой трудовой школе. В начале 20-х гг. (точная дата неизвестна) Арсения и его друзей арестовали за опубликованное в газете стихотворение с нелестной характеристикой Ленина. Юноше удалось убежать. Он скитается по Украине и Крыму, голодая, временами зарабатывая сапожным ремеслом, работая в рыболовецкой артели.

В 1923 г. он приезжает в Москву. Здесь посещает Высшие государственные литературные курсы, где знакомится с Марией Вишняковой, ставшей в феврале 1928 г. его женой. Брак с Вишняковой распался, когда их дети – Андрей (будущий всемирно известный кинорежиссер), и Марина были совсем маленькими. Второй женой Тарковского в середине 30-х гг. (официально в 1940 г.) становится Антонина Бохонова.

Еще учась на литературных курсах, Тарковский начинает писать литературные фельетоны для газеты «Гудок» (где в то время сотрудничали такие известные писатели, как М. Булгаков, Ю. Олеша, И. Ильф, Е. Петров, В. Катаев). Он работает также для радио и театра. Стихи он пишет «в стол», при этом активно работает как переводчик с азербайджанского, чеченского, туркменского, сербского, польского и других языков. В 1934 г. вышел в свет первый отдельный сборник переводов Тарковского, а в 1940 г. поэт становится членом Союза писателей.

В 1939 или 1940 г. он познакомился и сблизился с вернувшейся из эмиграции Мариной Цветаевой. (Как выяснилось много лет спустя, именно ему Цветаева посвятила свое последнее стихотворение).

В 1941 г. Тарковский, вывез жену и приемную дочь в эвакуацию; он упорно просится на фронт и в начале 1942 г. становится корреспондентом армейской газеты «Боевая тревога». Затем поэт принимал участие в боях под Москвой, на Западном, Брянском, 2-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. После ранения и ампутации ноги демобилизовался в звании капитана.

В послевоенный период, активно занимаясь переводческой деятельностью, он продолжает писать стихи «в стол» (сохранился ряд рукописных сборников). Подготовленный в 1945 г. сборник (54 стихотворения) приняли к печати, но после постановления 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград» набор книги был уничтожен. В том же году Тарковский познакомился с Ахматовой, которая высоко оценила его творчество. Дружба поэтов продлится до ее смерти.

В 1949 г. Тарковский расторгает брак с А.А. Бохоновой, в 1951 г. официально женится на Т.А.Озерской.

В течение 15 лет стихи Тарковского появлялись в печати лишь эпизодически. Долгое время как поэт он оставался неизвестным массовому читателю. Его великолепные переводы восточных поэтов по-прежнему издавались, однако такое занятие для человека с ярко выраженной творческой индивидуальностью было определенным бременем.

Сборник «Перед снегом», оцененный Ахматовой как «драгоценный подарок современному читателю», удалось издать лишь в 1962 г. Почти одновременно на экраны вышел фильм Андрея Тарковского «Иваново детство», где прозвучали стихи Арсения Тарковского в авторском исполнении.

Вслед за первым сборником начали появляться и другие: «Земле – земное» (1966), «Вестник» (1969), «Стихотворения» (1974), «Волшебные горы» (1978), «Зимний день» (1980), «Избранное» (1982), «Стихи разных лет» (1983), «От юности до старости» (1987), «Звезда над Арагацем» (1988, последнее прижизненное издание). Звучат стихи Арсения Тарковского и в фильмах его сына – «Сталкер», «Зеркало».

Тарковский награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени и др. Государственная премия СССР за книгу «От юности до старости» была присуждена ему уже посмертно.

Умер Арсений Тарковский 27 мая 1989 г. в Москве. Похоронен в Переделкино.

Годы безвестности

В продолжение многих лет поэт и переводчик с европейских и восточных языков для широкого читателя оставался безвестным. Первую публикацию его сборника стихотворений «Перед снегом» (1962) Анна Ахматова назвала «драгоценным подарком». Молодое поколение нынешних читателей также плохо знакомо с его творчеством. А между тем произведения поэта, исполненные классической ясности и мудрости, прозвучали в культовых фильмах его знаменитого сына – кинорежиссера Андрея Тарковского: «Ностальгия», «Зеркало», «Сталкер». А кто не помнит великолепное исполнение Софией Ротару песни «Вот и лето прошло»? Музыку к ней сочинил композитор Александр Суханов, а в качестве текста использовано одноименное стихотворение Тарковского, написанное им в 1967 году.

Судьбу Арсения Тарковского, сравнивая ее с судьбами других поэтов «Серебряного века», перемолотыми жерновами послереволюционного безвременья, исследователи считают в определенной степени мягкой. Ее трагизм лишь в одном: с самого начала апологеты официальной идеологии вытеснили поэта на задворки литературы и заставили прозябать в безвестности.

Заслуги поэта «благодарным отечеством» были отмечены лишь после его смерти: в ноябре 1989-го ему посмертно присудили Государственную премию за его книгу «От юности до старости».

Литература

С конца 1920-х Тарковский пишет статьи для газеты «Гудок» и стихотворные фельетоны в журнал «Прожектор». В 1933 году начинает заниматься переводческой деятельностью, через год выходят первые книги переводов.

В 1940 году на заседании Президиума Союза советских писателей Марк Тарловский предложил включить Тарковского в Союз за переводы киргизской и туркменской поэзии, грузинских народных песен. Решение было принято положительное.

Поэт Арсений Тарковский

Начало войны застало Арсения в Москве: свою первую жену и детей он отправил в эвакуацию в Ивановскую область, вторую – в город Чистополь. В конце октября 1941 года он и сам отправится в Татарстан, где создает цикл стихотворений «Чистопольская тетрадь». Параллельно он пишет в Президиум Союза писателей просьбы взять на фронт. С января 1942 года его зачисляют на должность писателя армейской газеты «Боевая тревога».

Поэт не раз участвовал в боевых действиях, успевал писать стихотворения, воспевавшие подвиг советской армии, и басни, высмеивавшие гитлеровцев. Солдаты вырезали стихи из газет и носили в нагрудном кармане вместе с документами и фото близких – настолько они пользовались популярностью в сложные годы. В 1943 году был ранен в ногу, из-за газовой гангрены пережил ее ампутацию.

https://youtube.com/watch?v=emDbmviA2gY

Первый сборник у Тарковского опубликовать не получилось: он отказался включать в него политические стихи. Первая книга «Перед снегом» выходит лишь в 1962, еще две – в 1966 и 1969 годах. Тарковского начали приглашать с выступлениями на популярные вечера поэзии. В 1978 году грузинское издательство «Мерани» выпустило еще одну книгу «Волшебные горы», где, помимо оригинальных стихотворений, читателям предложены переводы грузинских поэтов пера Тарковского.

Последним прижизненным изданием стала вышедшая в 1988 году книга «Звезды над Арагацем». Всего выпущено 12 сборников стихов Тарковского и 1 трехтомное собрание сочинений. Творчество Арсения занимает своеобразное место в русской поэзии. Он сумел донести до читателя в условиях жесткой эстетической диктатуры традиции Серебряного века, придав им индивидуальный современный оттенок.

Поэт Арсений Тарковский

В марте 1982 года сын Андрей уехал в Италию снимать фильм «Ностальгия». Спустя несколько месяцев на пресс-конференции в Милане он заявил, что возвращаться в СССР не планирует. Тарковский-старший принял его гражданскую позицию, однако в письмах выражал мнение, что «российский художник должен жить и работать на родине».

Смерть сына в 1986 году стала сильным ударом для Арсения Александровича. Состояние его здоровья с того момента начало резко ухудшаться.

Детство и юность

Арсений Тарковский родился 25 июня 1907 года в Елисаветграде (ныне – город Кропивницкий, Украина). Мама Мария Даниловна была урожденная румынка, работала учительницей. Отец Александр Карлович служил в Общественном банке. За организацию народнического кружка мужчину на пять лет выслали в Восточную Сибирь, где он начал заниматься журналистикой. По возвращении писал для местных и одесских газет.

Арсений Тарковский в молодости

У Арсения был старший брат Валерий, в 1919 году он погиб в бою против атамана Григорьева. Поэзия была близка мальчику с детства: с отцом они посещали творческие вечера Игоря Северянина, Константина Бальмонта и других авторов Серебряного века. В 1925 году после окончания семилетней школы Арсений отправился в Москву и поступил на высшие Литературные курсы, которые закончил в 1929 году.

Жизнь брала под крыло…

Он годами избегал в стихах «автобиографических» мазков, выглядел отстраненным философом, астрономом. Как будто между ним и ХХ веком — телескоп. Но от такой аскезы иногда рождаются признания, равных которым немного и у поэтов «исповедальной страсти». И тут стоит вспомнить стихотворение, которое знали миллионы — и зрители «Сталкера», и слушатели песен — разухабистых эстрадных и бережно-бардовских, одинаково бестактных по отношению к оригиналу:

Жизнь брала под крыло,

Берегла и спасала.

Мне и вправду везло,

Только этого мало.

Эти строки заменят любое жизнеописание, любое откровенное интервью с автором. И еще добавляют то, что может добавить только поэзия. Здесь отступает мастерство стилизатора и очаровательного традиционалиста

И очень важно, что таких стихотворений у Тарковского немного. Он вообще не ставил на поток «темы с вариациями»

Ссылки по теме:

Появится ли музей Тарковских в Москве? — 16.07.2016

Тарковские: читать и смотреть — 04.04.2017

Литература в натуре — 22.05.2017

Об отсутствии работы

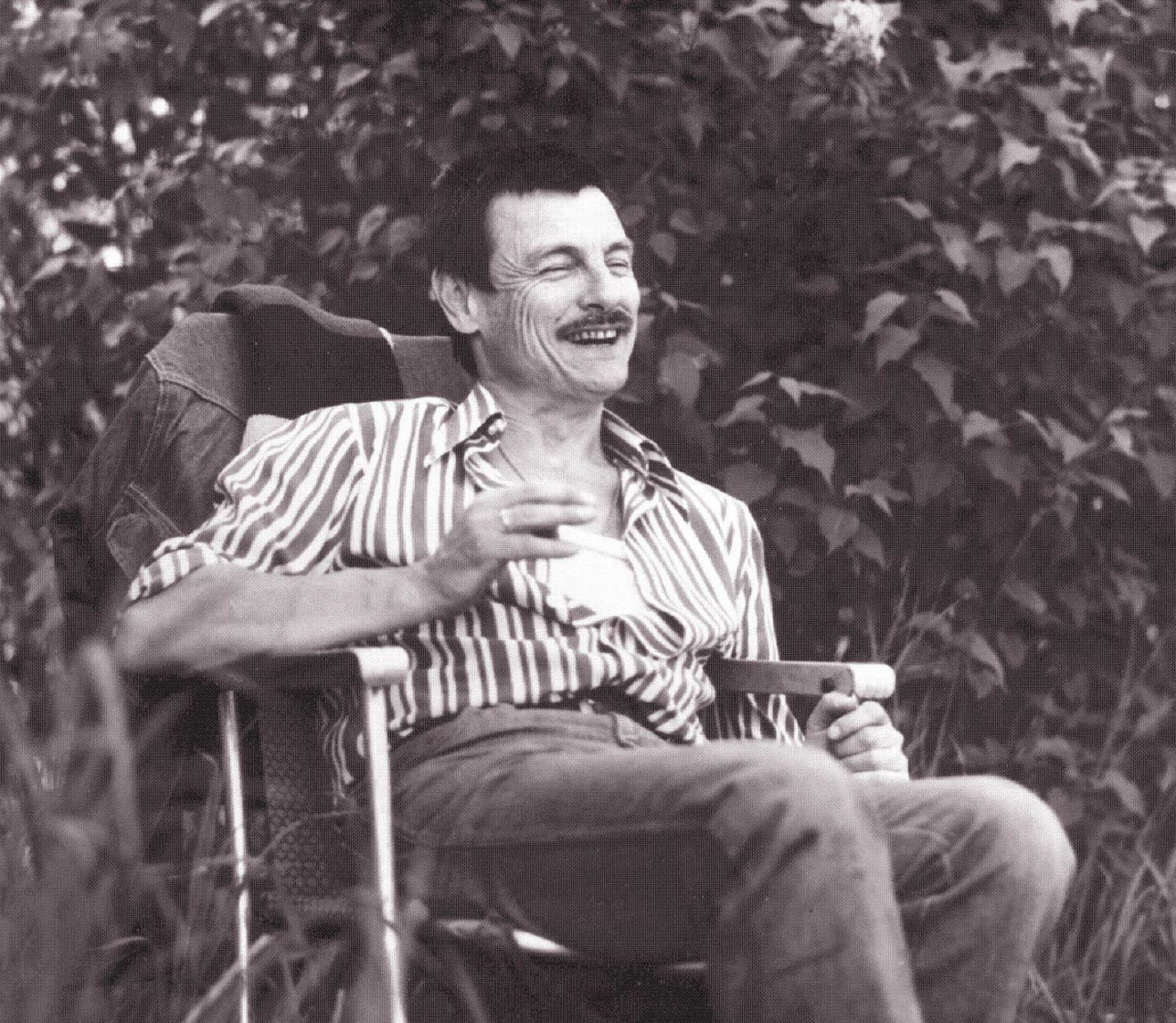

Андрей Тарковский. Начало 1970-х годов

Андрей Тарковский. Начало 1970-х годов

Пожалуй, наиболее точно определила творческую судьбу Тарковского кинокритик Майя Туровская, назвавшая свою книгу о нем «7 ½». Несмотря на достаточно долгую режиссерскую карьеру (1956–1986), Тарковский снял три короткометражных фильма (будучи студентом ВГИКа) и семь полнометражных. Выход каждого из них был событием как для советского зрителя, так и для европейских кинофестивалей. При этом все они встречали тотальное сопротивление в советских бюрократических кинокругах. «Иваново детство», имевшее большой успех и получившее множество международных наград (в том числе «Золотого льва»), было закончено в 1962 году. Снятый в 1966 году «Андрей Рублев» четыре года пролежал на полке — до 1971-го, пока его не выпустили с купюрами в ограниченный прокат Широкая премьера восстановленного фильма состоялась в 1987 году.. Тарковский остро нуждался в деньгах и очень нервничал. В СССР его ограничивали чиновники, на Западе — условия рынка. Последний фильм, «Жертвоприношение», уже после монтажа продюсеры требовали сократить на 20 минут. Съемки проходили в Швеции, поэтому Тарковский просил устроить показ для Ингмара Бергмана, чтобы доказать обоснованность выбранной им хронологии. В итоге ему пошли на уступки, но режиссер так и не смог привыкнуть к тому, что на Западе даже авторское кино сильно зависит от материальной составляющей.

Притча о банальной дороге

Как-то осенью я приехал в Голицыно, на дачу к Тарковским. Это была обыкновенная изба с небольшим садиком возле неё.

Шли затяжные, хотя и не сильные дожди, обильно питающие стынущую землю. Потёк жёлтый лист. Он был ещё не ссохшийся, а тонкий и прямой.

Слоёный пирог осени (грязь, листва, дождь) уже парил туманом и неотразимо пах ароматами торжественного увядания природы.

А Тарковский любил, чтоб солнышко светило и на небе – ни облачка. В Ставрополе такое бывает нередко, и потому я мог информировать его так: погода у нас, Арсений Александрович, стоит Тарковская.

…Было ещё рано, и я разбудил дачников стуком в окно.

Тарковский – со своей гипертонией – отходил ото сна долго, тяжело и болезненно. Я помог заварить ему чай. Почитали стихи. Говорили недолго. Мне нужно было на электричку и – в Москву.

Я пообещал Арсению Александровичу листья тутовника, который он называл ласково шелковицей, и плоды боярышника, заверив, что это лучшее народное средство при повышенном давлении.

Он вызвался меня проводить и, несмотря на увещевания, вышел в сад. Здесь время от времени гулко падали на землю чудесные яблоки.

Ещё в комнате я заметил, что стены несколько угнетали его. В саду он ожил. Яблоки вызывали у него детский восторг.

Я вспомнил: «И круглого яблока круглый язык…» И показалось, что он мысленно общается с ними на этом «круглом языке» – как с живыми существами.

– Откройте свой дипломат! – попросил он и стал, ловко нагибаясь и виртуозно опираясь на костыль, собирать золотые плоды с земли и бросать в чемоданчик.

Мне было как-то радостно от его внезапной ловкости, но и неудобно.

– Арсений Александрович! Хватит… – пытался я остановить его, человека уже в летах, потерявшего на войне ногу, больного. Но он весело смотрел на меня, пока не накидался яблоками в своё удовольствие.

Вышли за калитку. Я думал распрощаться, но он пошёл дальше.

– Вот там, – показал Тарковский вперёд костылём, – видите – киноафиша. Если под неё подлезть – Вы минуете грязь и выйдете на асфальт.

Видно, воспоминания о детских озорствах придали ему сил, и он шагал ещё и ещё. Грязь на дороге была разворочена машинами. Опять начал моросить препротивнейший дождь.

У Тарковского был обыкновенный примитивный протез, но при всей неуклюжести искусственной ноги осанка его хранила достоинство. Мы шли, чавкая и хлюпая дорожной жижей, в которую там и тут были вкраплены жёлтые листья. Дороги этой, казалось, не будет конца. И вдруг я понял, что это, к сожалению, единственная дорога!

У меня сердце сжалось…

Банально, но у нас, в нашей стране, другой-то дороги и нет!

Дождь моросил всё напористей. Туман проносился в вершинах дерев. Дорога ещё продолжалась…

Потом он возвратился назад. А я пошёл на свою электричку…

Яблоки в моём дипломате молчали до самой Москвы.

Тарковская погода ещё не царила в России.