Преподобная александра дивеевская

Содержание:

- Слово Святейшего Патриарха Кирилла

- Священное Писание

- Когда б вы знали, из какого сора…

- Святой Серафим о матери Александре

- Заметки

- Живописная мастерская

- О чем просят у преподобной Александры Дивеевской

- В своей келье

- Биография святой матушки Александры Дивеевской

- Немного истории

- Дивеевские иконы бисером в наличии и под заказ

- Женщина в церкви

- Страстотерпица Александра Федоровна Романова, дата памяти 8 февраля (Новомуч.), 17 июля

- Иконы бисером

- Святая Параскева Дивеевская

- Молитвословия

- Значение икон

- Начало монастыря

Слово Святейшего Патриарха Кирилла

«Любите врагов ваших», – говорит Господь. Но как эти слова расходятся с человеческим опытом! Ведь это враг – тот, кто хочет тебе зла. Чтобы остановить действие врага, нужно употребить силу: либо силу слова, либо силу человеческих мышц, либо силу тех средств, которыми человек обладает. На этой философии сопротивления силой основана вся философия войны. Именно этими идеями оправдывается пролитие человеческой крови – враг должен быть уничтожен. «Любите врагов ваших» – откуда эти слова, из какого человеческого опыта, из какой человеческой философии, из какого образа жизни? Нет ничего подобного в человеческом мире. «Любите врагов ваших» – это как гром с неба, как явление Божие, как явление иного бытия. И когда пытливый человеческий ум начинает проникать в эти слова, открывается вся бездна Божественной премудрости, потому что любовь есть величайшая сила. Любовь способна изменить человека: из врага сделать друга; чужого, каждого, к кому наша любовь простирается, сделать своим, ближним.

Священное Писание

Рим., 79 зач. (от полу́), I, 7-12

7 всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

8 Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире.

9 Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, 10 всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, 11 ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, 12 то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею.

Мф., 15 зач., V, 42-48

42 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.

44 А Я говорю вам: люби́те врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари***?

47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Когда б вы знали, из какого сора…

Прекрасная собой женщина со средствами, оставив все ради любви к Богу, приняла постриг, ушла из родного дома в дичь и глушь, чистила хлевы, мыла крестьянских детей, стирала монашеские портянки, строила храмы, молилась и не торопилась. Через 20 лет под ее началом возникла маленькая община женщин, стремящихся к Богу. Их поручили человеку, который в страшном сне не мечтал «руководить» монахинями. Но обещал заботиться о них по послушанию духовнику, которого очень любил, и предсмертному слову матери-основательнице, которую называл «великой святой».

Правда, он тоже не торопился. Перед тем, как воспитывать монахинь, 25 лет пробыл в затворе, воспитывая свою душу. Вышел известным старцем – Серафимом Саровским. В общине м. Александры к тому времени собралось 50 сестер.

Святой Серафим о матери Александре

Преподобный Серафим Саровский. Неизвестный художник, 1860-е – 1870-е годы. Изображение с сайта pinterest.es Серафим Саровский был младше м. Александры на 30 лет. Они могли общаться в течение 11 лет, с тех пор, как в 1778 году святой пришел в Саров и до смерти матушки в 1789 году. Он знал ее, еще когда был послушником, знал, как к ней относится саровский игумен о. Пахомий и понимал, что она – человек Божий. Позже сестрам Дивеевским он говорил:

«Матушка Агафия Семеновна великая жена и всем нам благотворительница была и столь изобиловала благодатию Божиею, скажу вам, что удостоилась дара духовного, имея слез источник непрестанный такой, что в бытность ее здесь, в Сарове, во время служб церковных, когда она становилась в теплом соборе, против чудотворной иконы Живоносного Источника, из глаз ее текли не слезы, а источники слез, точно она сама соделывалась тогда благодатным источником этих слез! Великая и святая жена была она, матушка Агафия Симеоновна, вельми великая и святая!»

Отец Серафим говорил, что со временем, по Божией воле, мощи м. Александры будут открыты и наказывал своим сестрам каждый день утром и вечером ходить и кланяться ее могиле, произнося при этом: «Госпожа наша и мать, прости меня и благослови! Помолись, чтобы и мне было прощено, как ты прощена, и помяни меня у Престола Божия!»

Заметки

Схимона́хиня Алекса́ндра (в миру — Ага́фья Семёновна Мельгуно́ва; конец 1720-х — начале 1730-х — 13 июня 1789) — основательница Дивеевской монашеской общины.

Агафья Семеновна Мельгунова, урождённая Белокопытова, была женой богатого полковника — владимирского помещика. В возрасте около 30 лет став вдовой, решила посвятить себя Богу и приняла монашество во Флоровском монастыре в Киеве, под именем Александры. После смерти мужа у неё осталась трехлетняя дочь, умершая в девятилетнем возрасте.

Преподобный Серафим Саровский так говорил о матушке: «Это великая жена была. Я и по сей день её стопы лобызаю»

26 сентября 2000 года были обретены мощи преподобных Александры, Марфы и Елены Дивеевских. 22 декабря 2000 года состоялось их прославление как местночтимых святых Нижегородской епархии. Тем самым было исполнено предсказание Серафима Саровского, о том, что три подвижницы: схимонахиня Александра (Мельгунова), схимонахиня Марфа (Мелюкова) и монахиня Елена (Мантурова) — со временем будут прославлены и мощи их будут открыто почивать в обители.

После двух дней пребывания в Преображенском соборе Серафимо-Дивеевского монастыря святые мощи преподобных жен торжественно были перенесены на место, назначенное для них батюшкой Серафимом, — в храм Рождества Богородицы.

Мощи преподобных жен Дивеевских были перенесены в Казанскую церковь в ноябре 2006 года из-за ремонтных работ в церкви Рождества Богородицы.

6 марта 2009 года в монастырь был возвращён портрет матушки Александры

…

В 1760 году на пути из Киева в Саров вдова полковника Мельгунова Агафья Семеновна остановилась отдохнуть у церкви в селе Дивеево. Здесь во сне ей явилась Пресвятая Богородица, которая указала ей навсегда остаться в Дивееве, построить здесь новую каменную церковь и основать женскую общину. В Дивееве Царица Небесная решила обустроить Свой последний, Четвертый жребий после Иверии, Афона и Киева.

В то время село Дивеево было больше похоже на рабочий поселок, в нем жили рудокопатели. Атмосфера в селе была далеко не духовная, и поэтому Саровские старцы настоятель Пахомий и казначей Исайя посоветовали Агафье Семеновне вначале поселиться недалеко от Дивеева в деревне Осиновка. Там у вдовы Зевакиной был отдельно стоящий флигель, где и поселилась Агафья Семеновна вместе со своей дочерью.

Но случилось так, что дочь Агафьи Семеновны заболела и вскоре умерла. После смерти дочери, выполняя обет, данный Божией Матери, она приступает к строительству каменной церкви. Она едет к себе на родину, продает все свое имущество, а затем навсегда возвращается в Дивеево.

http://diveevo.biz/history

Как-то в Издательском отделе мы выпустили очень красивый иллюстрированный журнал, посвященный преподобному Серафиму и истории Дивеевского монастыря. Это было первое подобное издание в советское время. При ближайшей оказии я привез показать этот журнал матушке Фросе. Он был такой глянцевый, современный, сверкающий яркими красками, что казался чем-то инопланетным в убогой избенке на Лесной улице.

Но матушке журнал очень понравился. Она принялась рассматривать картинки и с любопытством перелистывать страницы.

— Ох, батюшка Серафим! — всплеснула она руками, увидев красивую икону преподобного.

— Матушка Александра, кормилица! — это она узнала портрет первой начальницы дивеевской общины Агафьи Семеновны Мельгуновой. Матушка Фрося прекрасно знала всю без малого двухсотлетнюю историю Дивеева.

http://www.litmir.net/br/?b=143334&p=41

Живописная мастерская

Дивеевская живописная мастерская начала формироваться в 50-х гг. XIX в. после объединения Мельничной и Казанской общин. Сначала несколько сестер обители прошли обучение греческой иконописи и мозаическому искусству в Санкт-Петербурге под покровительством почетного президента Академии художеств великой княгини Марии Николаевны. Они копировали полотна, написанные для Исаакиевского собора. Так формировался уникальный стиль дивеевского письма. Его особенности: светоносность, одухотворенность образов, сочетание академической живописной манеры с традиционными канонами иконописания.

До революции живописная мастерская обители насчитывала около 100 сестер. Помимо написания икон они занимались литографией, изготовлением фигурок преподобного Серафима из алебастра и росписью на досках. Руководила мастерской простая крестьянка

Иконописание

Ольга Захаровна (Петракова), в постриге – монахиня Серафима. Она внесла огромный вклад в развитие традиций дивеевской иконописи. Обычно постриги совершаются Великим постом, но в монастыре, видимо, настолько ее почитали, что постригли в день ее Ангела на равноапостольную княгиню Ольгу. Император Николай II наградил мать Серафиму золотым изящной работы крестом.

В 1875 г. сестры занимались украшением построенного Троицкого собора живописью на больших многометровых холстах, крепимых вдоль стен, при этом сами стены собора оставались белыми, нерасписанными. Дальнейшему развитию мастерской помешали события 1917 г. и разгон монастыря.

Преподобный Серафим Саровский. Икона дивеевского письма начала XX в.

О чем просят у преподобной Александры Дивеевской

В Дивеево известно множество чудесных случаев помощи матушки Александры. Люди, приходящие в святую обитель за помощью, находят поддержку. Служители монастыря рассказывают о тех чудесах, которые происходили с ними и с прихожанами.

Священник Василий Садовский рассказывал, как однажды к нему в алтарь храма вошла старица. Батюшка переживал о ремонте Казанского храма и матушка побеседовала с ним о том, как и что надлежит делать. Когда святая исчезла, священник вспомнил, что она давно мертва. А значит, он удостоился видения духа праведницы. Даже спустя долгие годы после кончины матушка заботится о своей обители.

Одна из монахинь поделилась тем, что исцелила тяжелую болезнь суставов, воспользовавшись наставлением святой Александры. Сестра помазала больные места маслом из лампады, горящей на могиле матушки, крестообразно, с молитвой Богородице. Болезнь больше не возвращалась.

Сохранились рассказы о том, что в обитель приходили люди с дарами в благодарность за исцеленное бесплодие. Так, одна женщина после богомолья в Дивеево увидела во сне благообразную старицу, которая спросила у нее, какого пола ребенка она хочет. Женщина ответила, что хочет дочку. И вскоре у нее родился малыш, хотя доктора обещали бесплодие.

Всех чудес, сотворенных по молитве святой схимонахине Александре, не счесть. Люди просят подвижницу об исцелении болезней, о даровании потомства, о помощи в финансах и благоустройстве жизни. Молодые девушки обращаются с просьбами о счастливом замужестве. Люди, недавно обретшие веру, просят даровать духовное просветление, силы и мужество для служения Богу.

В своей келье

В небольшом домике были две комнатки и две каморки. В одной из каморок возле печки — маленькая лежанка из кирпичей, возле которой было совсем немного места. Другая каморка была темной, без окон: она служила молельней для матушки Александры. В ней могла поместиться только сама матушка. Она здесь молилась перед большим Распятием с зажженной лампадой.

К себе м. Александра относилась строго: борясь с изнеженностью, в пику изящному воспитанию, она носила жесткую власяницу под одеждой, натиравшей кожу. У матушки часто болела голова, поэтому она всегда носила шапочку, отороченную заячим мехом. На ногах были лапти, лишь к старости одна благодетельница подарила ей легкие сапожки, и мать Александра приняла.

Биография святой матушки Александры Дивеевской

В миру святая Александра была известна как нижегородская дворянка Агафья Семеновна Мельгунова. Родилась в богатой и благочестивой семье рязанских помещиков около 1730 года. Отец рано умер, и мать сама воспитывала девочку в духе христианского благочестия. В юном возрасте ее выдали замуж. Однако брак продлился не долго – муж Агафьи умер, оставив ее вдовой с ребенком. Несмотря на обладание большим наследством, молодость и красоту, женщина избрала путь служения Господу.

Приняв монашество в Рязанском монастыре, Агафья отправилась вместе с дочерью в Киев. Там она усердно молилась, много беседовала со святыми старцами. Великая вера монахини была столь сильной, что сама Небесная Царица явилась к ней и повелела отправляться в странствие по северу России, чтобы выбрать там место и построить обитель. По благословению духовных наставников, Агафья отправилась в дорогу. Точно не известно, сколько матушка путешествовала. Когда она добралась до небольшого села Дивеево, то ей вновь явилась Богородица и указала, что именно здесь нужно строить монастырь.

Неподалеку отсюда уже располагалась прославленная Саровская пустынь – монастырь со строгим уставом, где жили святые праведные старцы, исполненные Божественной мудрости. Именно к ним и обратилась за советом Агафья и, по их благословению, решила остаться жить в Дивеево.

Село было промышленным, рядом располагались заводы, рабочие вели простую и тяжелую жизнь – кабаки, драки, пьянство. Поэтому матушка решила поселиться не в самом поселке, а в деревне неподалеку. Вскоре заболела и умерла ее единственная дочь. Приняв волю Божью, Агафья окончательно посвятила себя монашескому служению.

Распродав свое имущество, монахиня переселилась в Дивеево и стала заниматься благотворительностью. Она жертвовала огромные суммы на реконструкцию старых храмов и постройку новых по всей округе. Несмотря на лихое время, когда по стране вспыхивали бунты и восстания, в селе Агафья построила храм в честь иконы Богородицы Казанской, освященный в 1780 году. В это же время монахиня познакомилась с преподобным Серафимом Саровским, тогда еще только начавшим свое служение.

Помимо помощи церкви, Агафья заботилась и о простом люде: жертвовала деньги на выданье местным девушкам, одаривала приданным, подавала милостыню, учила крестьян слову Божьему. За полгода до кончины матушка создала общину. На пожертвованной земле были построены кельи, куда поселились наставница и три послушницы. Здесь в праведных трудах, в соответствии со строгим уставом Саровского монастыря, монахиня провела остаток своей земной жизни.

Перед смертью Агафья приняла схиму с именем Александра, коим и прославилась в будущем. Она представилась 13 июня 1789 года в возрасте 60 лет.

Немного истории

Также к престольным иконам Дивеевского монастыря относятся:

- икона преподобного Серафима Саровского;

- икона Казанской Божьей Матери;

- икона Богородицы «Утоли моя печали»;

- икона «Иверской Божьей Матери»;

- икона Богородицы «Достойно есть».

К этим чудотворным святыням, иконам Дивеево, ежедневно приезжают паломники из всех уголков Земли, чтобы помолиться, приобщиться к Божьей Благодати, получить исцеления, подать просьбы ближних к престолу дивееских икон.

История, рассказанная одним паломником, свидетельствовала об удивительном случае. Находясь возле этой иконы, он так долго смотрел на образ Богородицы с дерзновением, что Она зажмурилась. Паломник упал на колени, прося о прощении, и Богородица опять открыла глаза.

Жители одной из деревень пожаловались, что нет покоя от местного дебошира. Узнав, что, он некрещённый ему предложили покреститься. Во время таинства Крещения началось мироточение стен. Когда он это увидел, то заплакал. И его непутёвая жизнь преобразилась в одно мгновение.

Дивеевские иконы бисером в наличии и под заказ

- Создание икон является очень кропотливой и ювелирной работой.

- При создании иконы используется чешский и японский бисер и натуральные камни самоцветы что позволяет сделать её яркой, красочной и светлой.

- Бисер выкладывается и приклеивается на прочную основу. Эта технология называется «мозаикой бисером» и является современным воплощением древней традиции золотошвейного церковного искусства.

- Технология: Мозаика бисером – сложная и кропотливая работа. Поэтому каждая икона уникальна, одинаковых икон не существует. Образ святых выполнен методом прямой печати, что обеспечивает устойчивость к выцветанию красок.

- Внутренняя рамка «виноградная лоза», сделана методом 3д литья из скульптурного гипса и покрыта патиной с лаком под золото.

- Оклад (рамка) арочной формы – сделан из сосны и покрыт морилкой с эфектом старения.

- Спереди икона закрыта музейным стеклом, что дает защиту от пыли, а также увеличивает срок ее использования.

- Сзади икона закрыта оргалитом. Имеется петля для крепления на стену. Поставляется в фирменной подарочной упаковке.

Иконы бисером – от древних времен и до наших дней

Еще со времен возникновения христианства в каждом верующем православном человеке живет непреодолимое желания выразить любовь к Богу через созданную своими руками красоту, и множество неповторимой красоты храмов являются тому подтверждением. Почитание святых испокон веков выражалось в иконописи и обрамлении икон. Их помещали и помещают сегодня в роскошные киоты отделанные позолотой или драгоценными камнями. Во времена гонений почитателей христианства, всякое мастерство, связанное с церковными традициями жестоко наказывалось, но и в те страшные времена находилось немало людей, которые уходили жить отшельниками в наскоро построенные обители и там бережно хранили свои духовные ценности, а также выкладывали иконы бисером собственными руками, читая при этом молитвы. Благодаря таким людям, эти ценности дошли и до наших дней.

Изготовление иконы бисером – это довольно трудоемкий и затратный как по времени, так и средствам процесс. Техники этого вида рукоделия уходят своими корнями в далекое прошлое, когда они были переняты у искусных византийский мастеров. Возникшая на Руси в V веке восточная традиция иконы бисером, вобрала в себя самые лучшие ее элементы и добавила к ним славянскую культуру. Так же как и золотом обрамленные иконы не считаются роскошью, а лишь олицетворением божественного света, так и бисер на иконах символизирует чистоту и святость.

Иконы бисером сегодня

Глядя сегодня на современные иконы из бисера, каждый верующий христианин понимает, сколько любви и труда было вложено мастером в это настоящее произведение искусств. Ведь для создания одного такого шедевра, мастер задействует более восьми тысяч мелких и крупных бусинок, а для некоторых образов их требуется более двух тысяч. Иконы из бисера выполненные лучшими мастерами способны переливаться различными цветами радуги в зависимости от преломления, падающего на образ света. Особенно волшебно и пленительно выглядит икона при зажженных свечах.

Особенно важным моментом икон бисером является прочтение молитвы. Ведь без обращения к Богу за помощью, созданный мастером образ будет лишь очередной красивой картиной, которые мы можем наблюдать на различных выставках. Только с Богом в душе, мастер выкладывает бусины, создаст действительно настоящий образ достойный изображенного на нем святого. Молясь перед такой иконой, человек исцеляется не только душой, но и телом. Сегодня иконы бисером от наших мастеров можно увидеть во многих уголках мира, они путешествуют по свету и пользуются огромной популярностью, так как выполнены с любовью и трепетом, что можно увидеть даже не вооруженным взглядом.

Сегодня можно купить иконы бисером, выполненные в традиционном стиле, бисер и камни украшают только одежды святых, а сами же лики остаются писанными. В таких иконах даже самые мелкие детали выполняются мастерами с использованием миниатюрных бусин, которые крепятся к полотну под увеличением и с использованием специальных инструментов.

Женщина в церкви

Когда заканчивалось воскресное богослужение, матушка Александра выходила на площадь возле церкви и проповедовала. По рассказам духовных лиц из Дивеевской летописи свщм. Серафима (Чичагова),

«она была умна, как редко бывают мужчины. Знала лучше всех духовных в округе все уставы и положения церковные.

К м. Александре обращались за советами и наставлениями, и если где-то освещался храм, просили мать Александру быть распорядительницей, чтобы все шло по чину и был порядок. Народу приезжало множество и казалось невозможным обойтись без суеты и неразберихи, но м. Александра все устраивала как нельзя лучше: и саму церковную церемонию, и угощение после освещения храма, прием гостей и пр».

Страстотерпица Александра Федоровна Романова, дата памяти 8 февраля (Новомуч.), 17 июля

Именем Александра будет крещена и Алиса Виктория Елена Бригитта Луиза Беатриса, будущая императрица — страстотерпица Александра Федоровна Романова. Она родилась в Дармштадте в 1872 году. Ее родителями были герцог Гессенский Людвиг Четвертый и герцогиня Алиса, которая скончалась в 35 лет от дифтерита, ухаживая за больными.

Маленькая Алиса стала жить с бабушкой королевой Викторией. С детства девочка вела дневник, что впоследствии, дало возможность верующим познать всю глубину мыслей и чувств этой удивительной женщины.

В возрасте 12 лет она впервые посетила Россию, а пятью годами позже юная принцесса вновь оказалась в Санкт-Петербурге. В этот визит она ощутила глубокое чувство к цесаревичу Николаю. Но в семье Романовых мечтали о другой невесте: дочери Луи Филиппа Бурбона Орлеанского, графа Парижского. Но сердце будущего императора ответило взаимностью, и уже в 1894 году Николай Александрович делает ей предложение.

Подготовка к обручению заключалась главным образом в переходе в Православие, ведь принцесса была лютеранкой. Она долго не решалась на это, но на помощь пришла великая княгиня Елисавета Феодоровна, которая уже приняла Православную веру.

В скором времени через Таинство Миропомазания она была принята в Православную Церковь с именем Александра. В этом же году, после смерти Александра Третьего, состоялось венчание, а двумя годами позже коронование на царский престол.

Икона страстотерпицы Александры Федоровны Романовой

Александра Феодоровна сразу же стала верной помощницей своему супругу во всех его делах. Они стали образцом христианской семьи: сплоченной, стоящей в вере Христовой, верной друг другу. Год за годом стали появляться детки: княжна Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и лишь в 1904 году цесаревич Алексий. К сожалению, у вымоленного наследника оказалась наследственная болезнь — гемофилия. Благодаря огромному такту и выдержке заболевание не было известно широкой общественности, а стало тайной царской семьи. Опасение за здоровье мальчика, пожалуй, стало главной причиной, по которой во дворце появился Григорий Распутин, поскольку он кровотечение останавливал благодаря гипнозу.

Царская семья была неотделима от Православной Церкви, они многое делали для устроительства храмов, монастырей, участвовали в Церковных Таинствах. В 1903 году они стали участниками канонизации преподобного Серафима Саровского.

Императрица старалась улучшить жизнь страждующего народа, она открывала дома трудолюбия, приюты для сирот, мастерские кройки и шитья, помогала калекам, больным, нищим. Во время Русско-японской войны, страстотерпица сама организовывала медицинские поезда на фронт, которые доставляли в места боевых сражений самые необходимые медикаменты.

Надвигались самые тяжелые и страшные времена отступничества от веры, оклеветания царской семьи. В 1917 году император отрекается от престола. Через несколько дней последовал арест и государя, и императрицы с детьми. 1 августа они были этапированы в ссылку в город Тобольск. Здесь они пробыли 8 месяцев, а затем их доставили в Екатеринбург.

Ночью с 16 на 17 июля 1918 г. оборвались жизни членов царской семьи. Это страшнейшее убийство навсегда останется в памяти русского народа. Канонизация царской семьи произошла в 1981 году РПЦЗ. В России их прославили в 2000 году на Архиерейском соборе.

Иконы бисером

Наша мастерская занимается изготовлением и реализацией православных икон ручной работы и некоторой церковной утвари, используемой для совершения молитвенных бдений в домашнем обиходе. Мы максимально открыты для своих гостей, поэтому в каталоге всегда представлены актуальные цены на готовую продукцию, имеющуюся в наличии, а также на заказанную Вами на Ваш выбор из раздела Каталог. Принцип мастерской «Дивеевское искусство» — индивидуальный подход к каждому покупателю. Наши клиенты всегда могут рассчитывать на получение необходимой предметной информации.

Наши иконы бисером по всей России украшены натуральными и полудрагоценными камнями

Мастерская «Дивеевское искусство» с любовью производит неповторимые рукодельные эксклюзивные иконы, ризы которых украшены бисером, натуральными, полудрагоценными камнями, жемчугом, стразами, горным хрусталем… Икона устанавливается в деревянный, искусственно состаренный киот из хвойных пород дерева Сибирского леса. Мы исполним заказы с церковными сюжетами, которые сложно найти в обычной церковной лавке. У нас можно приобрести венчальные пары, именные иконы, семейные иконы, подобрать иконы для домашнего иконостаса. Также можем украсить Вашу икону по Вашим эскизам.

Выберите иконы бисером в подарок родным и близким

Вы можете сделать незабываемый, вечный, бесценный подарок своим близким, а поводов для подарка множество: — день Ангела; — юбилей или день рождения; — результат паломничества, где Вы познакомились со Святым Божьим угодником и желаете иметь Его образ в домашнем иконостасе; — престольные праздники вашего прихода или юбилей Вашего духовного наставника, батюшки; — иконой благословляют родители на бракосочетание своих детей; — дарят в день совершения таинства Крещения и Венчания.

Святая Параскева Дивеевская

Девочка появилась на свет в 1795 году в семье крепостных Тамбовской губернии, ей дали имя Ирина. Когда ей исполнилось 17 лет, отдали замуж. Ирина была примерной супругой и хорошей хозяйкой, посещала церковь. Родные мужа любили ее за послушный характер и трудолюбие. Прожила она с мужем вместе пятнадцать лет у помещиков Булыгиных, которые продали семью господину Шмидту в соседнее селение. Очень скоро муж заболел туберкулезом и умер.

Новые хозяева несколько раз пытались выдать Ирину замуж, но она навсегда отказалась от замужества. Тогда они решили взять ее в дом экономкой. Когда в доме Шмидтов пропали ценные картины, обвинили в краже Ирину. Полицейские жестоко допрашивали женщины и избивали. Позже нашлась пропажа и виновница кражи, но Ирина от обиды и несправедливости бежала в Киев. Хозяева подали на розыск беглянки, а когда ее нашли в монастыре, то вернули домой. Господа Шмидты назначили ее огородницей, но она, вновь бежала. Во время следующего побега, постриглась в монахини с именем Параскева и получила благословение на безумие во имя Христа. Ее вновь поймали и отправили к Шмидтам, но хозяева сами прогнали юродивую.

В течение 5 лет она ходила по селам, а 30 лет жила в земельном укрытии, которое вырыла сама в лесной чаще. Современники так описывают Параскеву, добрый и ясный взгляд не вызывал сомнений в ее праведности. Странная разговорная речь и поведение служило лишь прикрытием, под которым скрывалась покорность и смирение, любовь и доброта. Она могла быть доброй, а через пять минут грозной и сердитой. Те люди, кто ее не знали, боялись. Но уже тогда Параскеву считали божьим человеком, и своим даром предвидения она заслужила уважение. Она предсказала скорую смерть святой Пелагеи Серебряковой.

Так же читайте: Молитва чтобы устроиться на хорошую работу Серафиму Саровскому

Крестьяне давали ей деньги, одежду и продукты и просили помолиться. Однажды ее сильно избили и хотели ограбить, но, не найдя денег, бросили в крови. Параскева болела почти год.

После смерти Серафима Саровского она поселилась в Дивеевской обители, жила рядом у ворот в домике. Одна стена маленькой комнаты напротив входа была завешена полностью иконами. Любовь к Божьей матери святая выражала украшением образа цветами и звала ее «Маменькой». Все ночи она говорила молитвы, а днем трудилась в поле. Наряжалась как ребенок в яркие одежды.

В 1903 году по случаю канонизации Серафима Саровского обитель посетил государь Николай второй с семьей. Она приняла их как обычных людей и предложила чай и жареную картошку. Предсказала ему рождение наследника престола и предостерегала о скорой гибели царского рода и церкви.

Когда в императорской семье родился сын, государь стал относиться к ней с уважением. К Параскеве приезжали посланники государя с различными вопросами. Портреты царской семьи заняли почетное место рядом с иконами, она читала им молитвы как образам святых, предвидя мучительную смерть царя и его семьи.

Умерла святая 5 октября 1915 года. Похоронили ее у Троицкого собора Дивеевской обители. Перед кончиной она благословила на жизнь в обители святую Марию.

На торжестве по случаю 250-летия со дня рождения Серафима Саровского в 2005 году блаженная Параскева была причислена к числу святых угодников.

Молитвословия

Тропарь преподобных Андроника и Саввы Московских

глас 8

От юности своея, преподобнии отцы Андрониче и Савво, / в пустыни вселистеся Сергия великаго, / того житию последующе, / плоды смирения и послушания возрастили есте, / сего ради сподобившеся быти строители и первоначальники / обетныя обители святителя Алексия, / с нимже испросите у Христа Бога верным людем здравие и спасение / и душам нашим велию милость.

Кондак преподобных Андроника, Саввы и Александра Московских, Даниила Черного, Андрея Рублева

глас 3

Вас молим, преподобнии отцы наши,/ телом почивающий на земли,/ духом же Божию престолу предстоящий:/ молитеся о граде Москве/ и о всех, почитающих честную память вашу.

Тропарь святителя Трифиллия

глас 4

Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./ Сего ради стяжал еси смирением высокая,/ нищетою богатая,/ отче Трифиллие,/ моли Христа Бога// спастися душам нашим.

Кондак святителя Трифиллия

глас 8

Изрядством жития чистоту девства прием, Трифиллие,/ первопрестольник показался еси Левкусии/ и явился еси тем провозвеститель и богоразумия наставник./ Сего ради радостно взываем ти:// радуйся, святителей украшение.

Тропарь мученицы Акилины

глас 4

Агница Твоя, Иисусе, Акилина/ зовет велиим гласом:/ Тебе, Женише мой, люблю,/ и, Тебе ищущи, страдальчествую,/ и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему,/ и стражду Тебе ради,/ яко да царствую в Тебе,/ и умираю за Тя, да и живу с Тобою,/ но яко жертву непорочную приими мя,/ с любовию пожершуюся Тебе.// Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

Кондак мученицы Акилины

глас 2

Девства твоего добротами предочистивши душу твою,/ на высоту мучением востекла еси,/ Акилино всечестная,/ любовию Жениха твоего Христа уязвившися,/ Емуже со Ангелы предстоиши, веселящися,// с нимиже не престай моляся о всех нас.

Тропарь преподобной Александры Дивеевской

Глас 5

Образ Христова смирения являющи, великая и святая жено/ преподобная мати наша Александро/ слез источник непрестанный соделалася еси,/ молитву к Богу чистейшую, любовь ко всем нелицемерную/ и изобилие благодати Божия стяжала еси/

благословение Царицы Небесныя/ об основании Четвертаго Ея Жребия во Вселенней исполнивши,/ восхваляем Тя с преподобным Серафимом,/ емуже и попечение об Обители сей заповедала еси/ и лобызающе стопы твоя, смиренно молим тя:// помяни нас у Престола Божия.Кондак преподобной Александры Дивеевской

Глас 3

Воспоем днесь Пресвятую Деву,/ явившую в России первоначальницу последняго Удела Своего во Вселенней/ преподобную мати нашу Александру,/ да ея молитвами/ Господь подаст нам грехов прощение.

Молитва преподобной Александре Дивеевской

О преподобная и богоносная мати Алесандро, дивеевская первоначальнице и похвало, веру несумненную делами богоугодными явившая, во исполнение обетования Богородицы в трудех и подвизех непрестанных неленостно потрудившаяся, и в благоустроении земли святыя ея все имение и житие твое иждившая, пророчество царицы небесныя в наследие избраннику ея Саровскому пред кончиною твоею праведною вверившая, и душу твою, самим Господом предочищенную, в руце Божии предавшая, молися за ны, маловерныя и нерадивыя, да и мы приступим к доброму деланию с правою верою, в терпении содевая свое спасение, за златоустом взывающе в печали и радости, скорби и утешении: слава Богу за все. Аминь.

Значение икон

Дивеевский монастырь был основан состоятельной вдовой помещицей

Агафией Семёновной Мельгуновой — будущей преподобной Александрой Дивеевской, икона которой и мощи хранятся в обителях монастыря. На её средства был построен храм Казанской Богородицы в Дивеевской обители. Указывала ей путь Богородица, являясь во снах и наставляя её в действиях.

Смерть своей маленькой дочери она приняла как прямое указание на монашеский путь и окончательно принимает решение уйти на служение в монастырь. Преподобная Александра творила тайную милостыню и помощь, бралась за самую тяжёлую и неблагодарную работу. До конца своих дней заботилась о сёстрах – монашках, оставив им значительное наследство.

Неподалёку от могилки святой забил целебный источник преподобной Александры. Рассказывают, что на её могилке сами зажигались свечи, исходило благоухание.

Множество церквей позволило развить в городе Арзамасе ремесленные дела. Чеканка, золотошвейные мастерские, кожевенное и скорняжное дело, а также иконопись. Иконы Дивеево часто представлялись для почитания в местных церквях Арзамаса. Главная дивеевская святыня — икона Богородицы «Умиление».

Начало монастыря

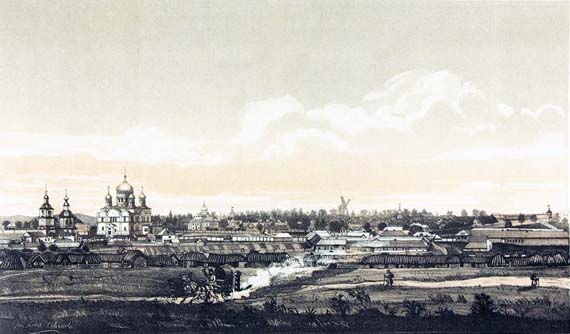

Дивеево, 1876 год. Изображение с сайта sarpust.ru

Дивеево, 1876 год. Изображение с сайта sarpust.ru

Только за полгода до смерти м. Александры возникло то, что стало началом Дивеевского монастыря. Одна из помещиц села Дивеева подарила м. Александре большой земельный участок рядом с храмом. М. Александра построила три кельи, обнесла оградой. В одной келье она жила сама, в другой останавливались на ночлег паломники, шедшие в Саров, а в третью она пригласила жить послушниц, среди которых были сироты и вдовы крестьянского происхождения. Так и начался будущий Дивеевский монастырь.

Сама м. Александра при жизни не увидела никакой его «славы», она не старалась сделать дело поскорее, поскорее построить, наладить, образовать, организовать, привлечь побольше сестер. Она работала и молилась, не корректируя своей волей волю Божию, которой полностью доверилась.

Община жила по строгому саровскому уставу. Кроме молитвы и милостыни, сестры вместе с матушкой шили, вязали, стирали для монахов Сарова. А с саровской трапезной сестрам каждый день привозили пищу.

Перед смертью матушка Александра приняла схиму. Она просила, чтобы о. Пахомий (Назаров), настоятель Сарова, заботился о ее сестрах. Старец Пахомий на ее просьбы ответил: «Матушка, не даю тебе слово, ибо я стар и слаб, но как же браться за то, не зная, доживу ли до этого времени. А вот иеродиакон Серафим, — духовность его тебе известна, и он молод, — доживет до этого; ему и поручи это великое дело».