Описание неканонических икон и чем они отличаются от канонических, сравнение

Содержание:

- Как писалась икона

- Перспектива

- Как правильно помолиться перед иконой

- Происхождение образа

- Популярное за 7 дней

- Золотой фон

- Воплощение и предвидение Жертвы

- Общая информация

- Христос в образе Старца

- Золотое свечение

- СИМВОЛИКА ИКОНЫСимволика цвета

- Иконы и раки с мощами

- Как сделать икону под старину

- Обои для привлечения денег и удачи на заставку

- Монограммы

Как писалась икона

С древних времен в христианстве установилась точка зрения, что икона не может произвольно изменяться. И канон строго регламентирует сюжет, организацию пространства, расположение предметов, фигур, написание одежды, употребление цвета. Но даже в рамках канона художник имел достаточную степень свободы.

Канон (греческое слово, означающее правило) — это образец для воспроизведения оригинала, в качестве которого может выступать идеальное представление или воплощенный образ, например, признанное авторитетом Церкви изображение Христа, Богоматери или другого персонажа, сюжета или символа.

Основные элементы иконографии ангелов: 1. крылья; 2. нимб; 3. дoлматика-мaнтия; 4. гимaтий-плaщ; 5. лoр или лорум; 6. слухи или тороки; 7. зeрцало; 8. мeрило; 9. пoзём

Существует иконографический канон как правило изображения, зафиксированное в иконописных прорисях.

Иконографией называется строго установленная система изображений персонажей, сюжетных схем и символов религиозного и богословско-догматического содержания.

В строгом и точном смысле слова иконописцами могут быть только святые. Они направляют своим опытом руки художников. В средневековье создание иконы — дело коллективное под руководством учителя.

Иконники — не ремесленники и занимали почетное место в церковной иерархии. На Руси иконописцев почитали как святых.

Писалась икона на доске. Неподвижная, твердая поверхность доски строга и обязательна. Эта твердая поверхность напоминает иконописцу и зрителю об иных твердынях.

Нематериальный мир изображался условными знаками.

Золото использовалось не только как символ Божества, но и как средство для создания ощущения мерцающей мистической реальности — не плоскость, не пространство.

Одежда на иконе — не средство для прикрытия телесной наготы. Одежда — символ. Она — ткань из подвигов святого.

Одна из важных деталей — складки. Характер расположения складок свидетельствует о времени написания иконы.

В VIII—XIV веках складки рисовались частые и мелкие. Они говорят о сильных духовных переживаниях, об отсутствии духовного спокойствия.

В XV—XVI веках складки рисуют прямые, не очень длинные, сходящиеся под углами.

К концу XV века складки почти прямые, длинные, редкие, через них как бы пробивается вся упругость духовной энергии. Они передают полноту упорядоченных духовных сил.

Вокруг головы Спасителя, Божией Матери и святых угодников и угодниц Божиих на иконах и картинах изображается сияние или светлый кружок, который называется нимб.

В нимбе Спасителя иногда ставят три буквы греческих. Это греческое слово в переводе на русский значит Сущий, а всегда существует только один Бог.

Над головою Божией Матери ставят первые и последние буквы греческих слов, которые означают: Матерь Бога, или Божия Матерь.

Нимб есть изображение сияния Света и Славы Божией, которая преображает и человека, соединившегося с Богом. Это невидимое сияние света Божия иногда бывает видимо и другим людям.

Так, например, святой пророк Моисей должен был закрывать лицо свое покрывалом, чтобы не ослеплять людей светом, исходящим от лица его.

Так и лицо преподобного Серафима Саровского, во время беседы с Мотовиловым о стяжании Духа Святого, просияло, как солнце. Сам Мотовилов пишет, что ему невозможно тогда было смотреть на лицо преподобного Серафима.

Так Господь прославляет святых угодников Своих сиянием света славы Своей ещё на земле.

На иконе отсутствуют тени. Это тоже обусловлено особенностями миропонимания и задачами, которые стояли перед иконописцем. Иная реальность — это царство духовности, света, оно бесплотно, там нет теней. Живописцы с эпохи Возрождения до нашего времени используют тень, чтобы показать предмет как нечто физически реальное и противоположное свету. Своей борьбой со светом предмет являет свою реальность и осязаемость, материальность. Иконописцу это не нужно, так как икона являет вещи, творимые и производимые Светом, а не освещенные светом.

Другая особенность иконы и фрески в том, что там события даны как выражение идей, истин, живущих под знаком Вечности. Там нет времени, как текучести.

Перспектива

Православные иконописцы отказались от линейной перспективы, сохранив традицию обратной перспективы. Обоснованием является тезис, что икона – это не картина. Иконописец изображает то, что никто не видел. Воплощение образа зависит от его духовного состояния, не «плотского», а «духовного» зрения. Применение обратной перспективы позволяет расширять и углублять изображение, приближая икону к религиозному содержанию воплощенного на доске или фреске сюжета.

При прямой перспективе линии сходятся в глубине плоскости изображения. В случае с обратной линии сходятся вне образа, что подчеркивает неземную сущность происходящего с персонажами иконы, показывает благодать, осеняющую земной мир из мира небесного. Благодаря приему обратной перспективы окно в священный мир раскрывается вширь. Пространство не от мира земного на иконах обозначено золотым фоном, а предметы, их взаимное расположение, даны в обратной перспективе.

Как правильно помолиться перед иконой

Большинство людей придерживаются мнения о том, что не важно какому святому молиться, главное, что вера идет от чистого сердца. Ведь молитвенные слова, человек возносит не иконе, а тому, кто на ней изображен

Существуют определенные правила, связанные с молебным процессом:

Ведь молитвенные слова, человек возносит не иконе, а тому, кто на ней изображен. Существуют определенные правила, связанные с молебным процессом:

- Для привлечения Божьего благословения необходимо встать перед святыней. Нужно стоять максимально ровно.

- После молитвы нужно поцеловать образ. Таким образом человек выражает почтение Богу.

- Затем необходимо обязательно три раза перекреститься. Ну и возможно поставить свечи – по желанию.

Во время того, как будете просить у Господа помощи, ваши мысли должны быть светлыми. Простите всех людей, которые вас обидели.

Происхождение образа

Есть летописное свидетельство, где говорится, что икона Благовещения была взята Иваном Грозным в Новгороде, в Георгиевском соборе Юрьева монастыря, что вполне согласуется с ее огромными размерами. Как заметил один исследователь, икона «Устюжское Благовещение» соответствует по размеру иконе «Святого Георгия в рост», также находящейся в Третьяковской галерее рядом с «Устюжским Благовещением». Первоначальный образ, который сейчас находится под поздними записями, тоже древний – XII века. Можно предположить, что изначально образы святого Георгия и Благовещения находились на восточных подкупольных столбах Георгиевского собора, который после Софии Новгородской был самой значительной постройкой Великого Новгорода.

Икона «Устюжское Благовещение»

Есть и другая версия, которая говорит, что эта икона происходит из церкви Благовещения на Городище, построенной, как и Георгиевский собор, в начале XII века. Исследователи, придерживающиеся этой теории, утверждают, что изначально «Устюжское Благовещение» – храмовая икона этой церкви.

По летописным свидетельствам фон иконы, который сейчас выглядит немного пустым, с остатками золота и белого левкаса, первоначально был покрыт золоченной серебряной басмой. Икона выглядела, как некий роскошный ковчег, где молящиеся могли видеть фигуры архангела Гавриила и Богородицы, и вверху сегмент неба с изображением Ветхого деньми.

Любопытная история связана с появлением названия – «Устюжское». Как в ряде других случаев, на древний образ наложилось относительно позднее предание. В данном случае это предание из жития св. Прокопия Устюжского, которое было написано в XVII веке. Там есть эпизод о молитве святого перед иконой Благовещения об избавлении Великого Устюга от побиения «каменным градом», и во время его молитвы икона замироточила и «не стало более удушливого зноя, утихли молнии и громы, разошлись тучи».

Георгиевский собор Юрьева монастыря, для которого предположительно была написана икона. Фото: Mysquarehead / Wikimedia commons

Это предание появилось в эпоху позднего Средневековья, видимо, уже после того, как сама икона была перенесена Иваном Грозным в числе многих других святынь из захваченного и разоренного опального Новгорода в столицу – Москву. Долгое время икона находилась в Успенском соборе Московского Кремля, и устюжане до такой степени связали с ней свое предание о великом чуде из жития Прокопия Устюжского, что после того, как французы, занявшие Кремль, изуродовали икону и ободрали с фона позолоченную басму, жители города Устюга специально собрали деньги для того, чтобы украсить эту икону, которую они считали своей святыней, новым драгоценным окладом.

Популярное за 7 дней

Богородичный псалом, или Псалом любви. Читающий его обретает чудесную помощь Богородицы, очищает свое сердце

03.12.21 22:05

Какие головные уборы в Церкви допустимы для женщин помимо платка?

06.12.21 10:09

Текст службы Введения с переводом и объяснениями

03.12.21 14:27

6 декабря — день памяти благоверного великого князя Александра Невского

06.12.21 08:45

Что делать, если человек не знает, крещен он или нет?

03.12.21 10:29

Зима в работах Шишкина

07.12.21 12:07

Митр. Антоний (Паканич): Давайте вспомним о посте

06.12.21 14:57

Зимнее настроение от Алексея Саврасова

02.12.21 14:21

Нужно ли снова исповедоваться, если непосредственно перед Причастием вспомнил забытый грех?

08.12.21 14:20

Митрополит Антоний (Паканич) о самом заветном желании христианина

08.12.21 11:51

Золотой фон

Слово «фон» происходит от французского fond (дно, глубина) . Золотой фон выглядит так, будто у него дна нет. Ольга Попова заметила: «Мерцание золота создает впечатление бесконечной и иррациональной пространственной глубины фона… Золото фонов образует плотный барьер, за который невозможно проникнуть человеческому глазу; всякая сцена, изображенная, превращается в таинство»

Исследовательница обращает внимание на такое явление, как фон «сплошной золотой, даже без линии пола или земли». Далее она продолжает: «Фигура… кажется не имеющей земной тяжести и способной к парению» [4, с

50]. А мы посмотрим на византийскую икону, где на золотом поле словно возносятся Святитель Афанасий Александрийский и преподобный Антоний Великий.

Ослепительны золотофонные иконы уже упомянутого монастыря Св. Екатерины на горе Синай. Фигуры сцены Благовещения кажутся прозрачными, легко начертанными поверх пластины из чистого золота. Здесь, как и в синайской «Лествице», золото на золоте блестит. Считается, что в этой изысканной иконе такие символы, как дворец, храм, алтарь, городская стена, башня, врата и райский сад, подразумевают образ Небесного Иерусалима, «путь к которому был открыт в момент Благовещения» .

О Небесном Иерусалиме и его художественном воплощении мы еще поговорим, когда коснемся древнего мозаичного искусства в храмовом пространстве.

Воплощение и предвидение Жертвы

Важнейшая и уникальная особенность иконографии «Устюжского Благовещения» – изображение на груди у Богородицы образа Богомладенца, как бы только воплотившегося в момент чуда Благовещения. При этом Христос представлен довольно необычно: Он восседает на груди Богоматери, как будто на троне, Младенец показан полуобнаженным, на Нем – набедренная повязка. Этот образ Спасителя вызывает в памяти тему Распятия, где Христос изображается на кресте с набедренной повязкой.

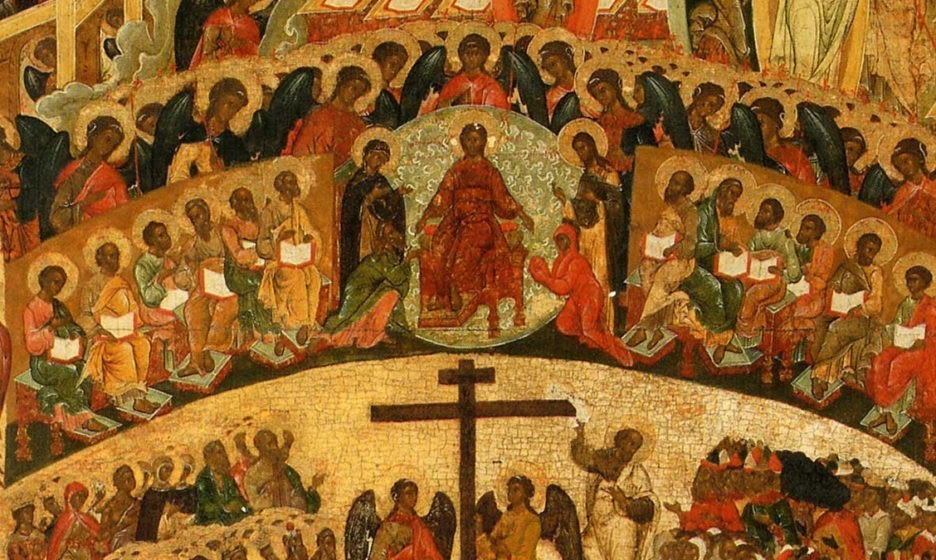

Страшный суд и реки золотых нимбов. Что еще оставили нам ярославские иконописцы

Художник в одном очень необычном образе собирает сразу несколько смыслов – идею Воплощения Богомладенца, тему Христа – Владыки мира, как Второго Лица Святой Троицы, который восседает на троне и благословляет, напоминая Своей позой о грядущем Страшном Суде, и важнейшую тему страстей Христовых.

В одном образе концентрируется вся история спасения, при этом страстная тематика подчеркивается еще одной очень важной деталью: Богоматерь как бы принимает благую весть от архангела Гавриила, который правой рукой указывает на Младенца, с другой стороны – словно защищает Его. Этот жест люди, знакомые с православной иконографией, сразу узнавали – это жест скорбящей Богоматери у Распятия

То есть Она, защищая Своего воплотившегося Младенца, уже предвидит Его будущее, Его крестные страдания.

В этом образе перед нами – концепция византийского иконографического литургического времени, когда в одно целое собирается прошлое, настоящее и будущее, и между ними не оказывается границ.

Интересно посмотреть, откуда возникает мотив Христа Младенца на груди Богородицы? Мы знаем всего несколько примеров таких изображений Благовещения, например – синайская икона конца XII века, в которой на груди Богоматери однотонным рисунком (гризалью) показан воплотившийся Младенец.

Происхождение этого мотива очень древнее, восходит как минимум к VI веку, когда изображение Благовещения с такой деталью появляется в росписях константинопольской базилики Богородицы Халкопратийской – одного из важнейших храмов Богоматери Византийской империи, где среди прочих хранилась важнейшая реликвия Пояса Богородицы. Храм был полностью разрушен, но у нас есть письменные свидетельства, что в росписи храма в VI веке на груди Богоматери был изображен Богомладенец.

Христос на груди Богородицы. Фрагмент иконы «Устюжское Благовещение»

И этот древнейший мотив получил новую жизнь в искусстве XII века как в образе «Устюжского Благовещения» в начале века в далеком Новгороде, так и в иконе Синайского монастыря в конце того же столетия.

Общая информация

Основное отличие церковной вышивки от светской состоит в том, что занятый работой человек получает не только эстетическое удовольствие, но и стремится полнее раскрыть внутренний смысл образа.

Общепринятым способом вышивания издавна считается лицевое шитье, приближенное по художественной выразительности к мастерству иконописца. Работа над иконой — титанический труд, в первую очередь духовный. Поэтому этот метод вышивания требует не только совета священника, но и его благословения.

Сегодня вышивать бисером иконы принято в трех вариантах:

1. Первый предполагает накладывание бумажной иконы на ткань и обшивание только оклада и облачения.

2. Работая по второму варианту, мастерица вышивает бисером облачение, а лик — методом лицевого шитья.

3. Третий способ: вышивать нужно крестиком, по счетной схеме

Важно помнить, что в таком случае работа не будет считаться каноничной

Подготовительный этап

Перед тем как вы приступите к столь сложному и серьезному процессу, как вышивание бисером иконы, обязательно должна прочитаться молитва. Это может быть как молитва «Перед началом всякого дела», так и обращение к Богородице.

Огромное значение играет яркий свет, поскольку вышивка бисером предполагает как остроту зрения, так и максимальную точность.

Подготовка рабочего места

Правильно будет вышивать за столом

Помните о том, что немаловажно создать себе комфортные условия для работы:. 1

Покройте рабочую поверхность тканью белого цвета. Если бисеринка упадет с иглы, то обнаружить ее не составит труда

1. Покройте рабочую поверхность тканью белого цвета. Если бисеринка упадет с иглы, то обнаружить ее не составит труда.

2. Поместите бисер в менажицу (каждый цвет в «своей» ячейке), для удобства наклейте на ней номера, соответствующие схеме.

3. С правой стороны от себя положите схему, по которой будете работать.

4. При помощи нитки разметьте материал на квадраты 10 на 10 клеток.

Христос в образе Старца

Вверху огромной иконы – сегмент с изображением Иисуса Христа – Ветхого деньми. Так этот образ обозначен в надписи – «ICXC трьсвяты ьтъхы днеми». Это изображение Христа в виде Старца, сидящего на огненном троне в окружении ореола-мандорлы на фоне звездного неба. У трона огненные херувимы, выше серафимы с рипидами в руках, указывающими на длящееся небесное богослужение с участием ангельских сил. От благословляющей руки Старца в сторону Богомладенца идет золотой луч. Образ Ветхого деньми восходит к пророчеству Даниила: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его – как чистая волна» (Дан. 7:9). Поскольку Христос – это Второе Лицо Троицы, то Он существовал вечно и воплотился в образе земного Младенца Христа, но до этого являлся пророкам. Именно эти изображения являющегося пророкам Второго Лица Троицы и получили именование «Иисус Христос Ветхий деньми», сохранившаяся рядом с образом надпись «Трехсвятой» указывает именно на эту нерасторжимую связь Христа в образе Старца и Святой Троицы, вечно пребывающих на Небесах.

Образ Ветхого деньми. Фрагмент иконы «Устюжское Благовещение»

На иконе «Устюжское Благовещение» – одно из самых ранних изображений Ветхого деньми не только в древнерусской, но и в целом византийской традиции. Хотя изображение Христа в виде Старца известно еще с ранневизантийских времен, например, на синайской иконе VII века. Но название «Ветхий деньми» этот образ получает только в середине XI века, и самый ранний пример такого именования мы находим в константинопольской рукописи середины XI века (сейчас она в Парижской национальной библиотеке).

Икона Рождества и старик с «подлым изгибом спины». Почему нам так интересно Средневековье и зачем изучать бесов в иконографии

Именно в то время утверждается важная для всего византийского искусства идея полиморфизма Христа, суть которой в том, что Он является в истории спасения и в литургии в самых разных образах. Три из которых самые известные – это образ Христа Эммануила, или Христа Младенца, Христа Ветхого деньми, или Христа Старца с седой бородой, и самый известный нам всем образ Христа Вседержителя, или Пантократора, Средовека (средних лет) с длинными волосами и окладистой бородой.

В середине XI века эти разные образы получают большое распространение в византийской храмовой иконографии и устойчивые наименования, которых до этого времени не было.

В «Устюжском Благовещении» в композиции иконы мы видим сопряжение двух образов Христа – образа Ветхого деньми и образа Христа Эммануила на груди Богородицы. Эта связь подчеркивалась несохранившимся образом Святого Духа в виде голубя, который отправлялся от Ветхого деньми к Младенцу на лоне Марии, зримо представляя мистический процесс Боговоплощения. Вместе они должны были ярко воплотить важную для литургии и современного иконе храмового пространства идею полиморфизма, или многообразия Христа. Вспомним слова литургической молитвы: «Ты бо еси Приносяй и Приносимый, и Приемляй и Раздаваемый, Христе Боже наш».

Тот, Кто посылает Христа, Сам воплотившийся в Младенца, принявший земные крестные страдания, и Тот, кто приносит Сам Себя в жертву при небесном жертвеннике – это одно и то же Лицо, один и тот же Христос.

В этой парадоксальной литургической диалектике заключены очень важные религиозно-символические смыслы, которые волновали умы византийских богословов XI-XII веков. Идея многоликости Христа была акцентирована в культуре второй половины XI века и в XII веке, то есть тогда, когда было создано «Устюжское Благовещение», уникальная иконография которого отразила богословские искания и новые литургические смыслы своей эпохи.

Золотое свечение

«Устюжское Благовещение» – это и выдающийся памятник с художественной точки зрения, несомненно написанный крупным и лично одаренным художником, полностью воплотившим идеалы византийского искусства рубежа XI-XII веков с его поисками монументального и идеальной гармонии. Постановкой фигуры Богоматери и Архангела напоминают древнегреческие статуи, полные внутреннего величия. При этом фигура Марии стоит на особом возвышении, напоминающем архиерейское место в храме, а фигура Гавриила как бы повисла в воздухе, явно с желанием создать образ явления вестника с Небес.

Икона в экспозиции Третьяковской галереи. Фото: Shakko

Монументальность, которую мы видим в «Устюжском Благовещении», с конца XII века уходит из византийского искусства, сменяясь более экспрессивной и подчас рафинированно-изломанной манерой, получившей в научной литературе название «позднекомниновского маньеризма».

Обращают на себя внимание сосредоточенные лики с крупными чертами и артикулированными глазами. Они написаны так, что возникает впечатление принадлежности образов одновременно двум мирам – земному и небесному

С помощью вохрения – последовательно высветляющихся слоев охры, создается важнейший для всей византийской традиции эффект внутреннего свечения образа. То есть свет, в отличие от обычной реалистической живописи, исходит не из внешнего источника, а рождается как бы изнутри, источается самим образом, который сохраняет естественную красоту форм, но уже принадлежит другой реальности.

Еще одна важная стилистическая деталь, которую мы видим в первую очередь в фигуре архангела – обильное использование ассиста – золотых линий, пронизывающих видимую материю. Ассист – и в волосах ангела, и в крыльях, и в его одеждах. Это один из любимых приемов византийского искусства комниновского времени, XI-XII веков. Смысл приема – создать эффект золотого свечения, передать идею божественных энергий, которыми пронизана вся фигура святого, в данном случае – архангела. В этом и была главная художественная задача византийского искусства – сохраняя красоту естественной пластики и формы, сделать ее, насколько это возможно, бесплотной, и тем самым указать на принадлежность иконных образов Небесному миру, подчеркивая их посредническую роль в переходе в иную реальность Божественного пространства.

СИМВОЛИКА ИКОНЫСимволика цвета

О золоте уже говорилось как цвете-символе радости и блаженства. Золото используют для обозначения наличия силового поля Божественной энергии. Но золотом окрашено не все. Обычно это — одежды Спасителя, изображение Евангелия, Престол Спасителя, Седалища ангелов. Свет, исходящий от Спасителя, когда Он являет Свое Божественное начало. Это и цвет, символизирующий Вечность.

Иногда ассист присутствует в виде золотых нитей, пронизывающих пространство иконы.

Синий цвет (обычно синий сегмент со звездами) — обозначает небо.

Голубой цвет — тоже цвет неба и Вечности. Часто Иисус, Богоматерь, ангелы, святые заключены в голубой круг (и круг, и цвет — символы не только Вечности, но и Гармонии). По голубым куполам всегда можно узнать Богородичный храм.

Белый цвет символизирует чистоту, невинность. Это цвет Славы Христа, часто изображаемого в белых одеждах, дабы подчеркнуть, что Он подобен свету. Белый сочетает в себе все цвета радуги, так же как Бог в Себе заключает весь мир.

Нежно-розовый цвет — цвет душевной утонченности.

Пурпур — как и золото — цвет Вечности и славы Христа, цвет Утра, Возрождения, знак Царственной сущности Христа. Пурпур предвещает Солнце.

Красный цвет имеет сразу несколько значений. Это цвет крови, цвет жертвы Христа. Поэтому люди, изображенные на иконе в красных одеждах — мученики. Красным небесным огнем сияют крылья приближенных к престолу Бога архангелов-серафимов. Красный также символизирует Божественный огонь; это и символ Воскресения, победы жизни над смертью. Существуют даже иконы с красным фоном — знаком торжества вечной жизни. Красный фон всегда наполняет икону пасхальным звучанием.

Одеяния Христа и Богоматери почти всегда неизменны — вишневый хитон и голубой плащ-гиматий у Христа, темно-синий хитон и вишневое покрывало-мафорий у Богоматери.

Вишневый цвет отцы церкви объясняют так: он соединяет начало и конец спектра (красный и фиолетовый) — это знак Христа, Который есть начало и конец сущего.

Зеленый символизирует юность и цветение.

Желтый цвет — тождественен золотому.

Черный цвет — знак сокровенных Божественных тайн.

Иконы и раки с мощами

Иконы и особо чтимые гробницы с мощами – это предметы, которым уделяет много внимания храмовая флористика. Пасха – это великое событие для православного мира, во время которого принято украшать цветами эти церковные святыни.

На Пасху в первую очередь украшают икону к празднику, которая носит название Воскресение Христово. Помимо данной святыни украшают и иконы иконостаса, а также особо значимые храмовые иконы, перечень которых у каждой церкви свой.

Как же оформляют иконы? Их принято украшать в большинстве случаев с помощью цветочных рамок в форме буквы П или квадрата, реже в форме овала или полуовала, для иконостаса украшение выполняют в виде арочной формы или гирлянды.

Для создания цветочных форм берут цветы с крупными бутонами, такие как георгины, розы, ромашки, хризантемы и дополняют их крупной и мелкой зеленью, фруктами, маленькими цветочками или ягодами.

Рисунок можно выполнить и из одноименных цветов в виде двух линий, например из гвоздик, с буквенным орнаментом ХВ, обозначающим сокращенные слова «Христос Воскресе».

Кроме икон на Великий праздник декорируют раки с мощами святых. Их драпировка зависит от внешней формы гробницы и возможности крепления для цветов.

Цветочные композиции могут быть совершенно разных форм. Это и прямые в виде линий или прямоугольников, и изогнутые в виде извилистой дорожки, и букеты в вазах, и гирлянды в виде лиан, обвивающих полностью основу ковчега и купол над ней.

Цветы могут также висеть в виде садов Семирамиды, спускаясь сверху купола вниз и создавая необычную картину. Для создания висячей композиции лучше всего подходят лизиантусы, орхидеи и некоторые виды ампельных растений.

Помимо икон и рак с мощами святых украшают и различные церковные атрибуты, что дополняет атмосферу Великого праздника.

Как сделать икону под старину

Икону «Матерь Божья с рукой» будем делать на дереве:

- Деревянная доска или фанера покрывается морилкой.

- После высыхания наносится слой белой краски.

- Затем можно покрыть серебряной или золотой краской.

- Наносится тонкий слой красной краски, но это делается при желании. Можно оставить как есть. Сквозь слой красной краски должна проступать золотая или серебряная основа.

- Приложить газету к влажной краске и быстро снять.

- Так нужно сделать несколько раз. Это дает эффект «состаривания».

- Сверху нужно еще раз тонким слоем нанести позолоту и лак.

- После высыхания наклеивается вырезанное изображение иконы. Можно применить предыдущие методы наклеивания.

- Все покрывается слоем прозрачного лака.

Это чудотворная икона, дарующая людям исцеление от многих болезней.

Обои для привлечения денег и удачи на заставку

Денежные символы

Трискель. Это шаманский амулет, использовавшийся ими далеко до наших дней. Этот символ показывает то, что жизнь течет непрерывно. Он улучшает интуицию человека, дар предвидения. Это в конечном счете сказывается на принятии верных решений в сложных ситуациях, а также на быструю и своевременную реакцию.

- 1.

- 2.

Обои привлечения денег и удачи

Клевер с четырьмя листками. Принято считать его довольно сильным амулетом для привлечения денег, богатства, любви, удачи и семейного благополучия.

Изображения для привлечения денег

Ключ. Выступает символом, позволяющим выбирать правильный путь в жизни, находить свое место. Также он откроет дверь в вашу жизнь для успеха и богатства. Поставив картинку ключа на обои телефона, планшета или компьютера, вы сможете преодолеть проблемы, которые сопровождают вашу жизнь достаточно давно.

Денежные картинки

Денежная подкова. Этот символ известен практически всем. А в качестве картинки на заставке он сможет находиться с вами везде и привлекать к вам денежный поток.

Талисманы

Китайские монетки. Чаще всего берут три монетки и завязывают их между собой. Они отличаются тем, что внутри их есть четырехугольное отверстие. Фото связанных монеток также хорошо привлекает удачу и богатство.

Картинки для привлечения денег. Скачать.

Всевидящее око. Считается талисманом мудрости. На заставку можно поставить как просто картинку этого символа, так и однодолларовую купюру, где нарисовано око.

Цветочные картинки. Олицетворяют рост, процветание, удачу. Удача связывается с весной, поскольку они капризные. Поэтому она и любит все, что связано с процветанием.

Фонтан и водопад. Символ динамики, движения. Водный амулет рекомендуется психологами. Обои для привлечения денег на заставках в телефоне будет настраивать вас на поток удачи и успеха.

Бесконечность или восьмерка. Этот символ получил свое распространение из-за Фен-шуя. Там он символизирует богатство и благополучие. Хорошей идеей будет поставить его на экран телефона или компьютера.

Цитрусы. Яркие сочные цитрусовые фрукты используются для поднятия настроения. Но мало кто знает, что такие картинки еще и привлекают финансовый поток. Неспроста их цвет часто сравнивается с золотом.

Летающие бабочки. Они способны привлечь в вашу жизнь деньги, успех и везение. Жизнь бабочек сравнивается со счастьем, потому что они быстротечны. Также эзотерики рекомендуют использовать изображение бабочек, когда в жизни начинается нехватка любви и радости.

Заставка на телефон для привлечения денег может также быть вашей мечтой. Например, хотите вы купить дом, поставьте фотографию желаемого. Ведь мысли материальны.

Фото Ганеша на телефон для привлечения денег

Монограммы

На иконах также встречаются надписи — на греческом и русском языках.

На иконе Иисуса Христа содержится сокращение до нескольких букв — IC XC или ΙΧΘΥΣ (греч. Ιησους Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ — Иисус Христос Сын Божий, Спаситель). Нимб Христа изображается с крестом, в кресте три греческие буквы ο ων, которые переводятся как «Сый», или «Который существует» (Исх 3:14).

Иконы Божией Матери также обязательно содержат надписи на греческом или церковнославянском языках. В углах иконы присутствуют две пары букв — слева МР, справа ΘΥ. Это древние аббревиатуры греческих слов Μητερ Θεου, то есть «Матерь Божия».

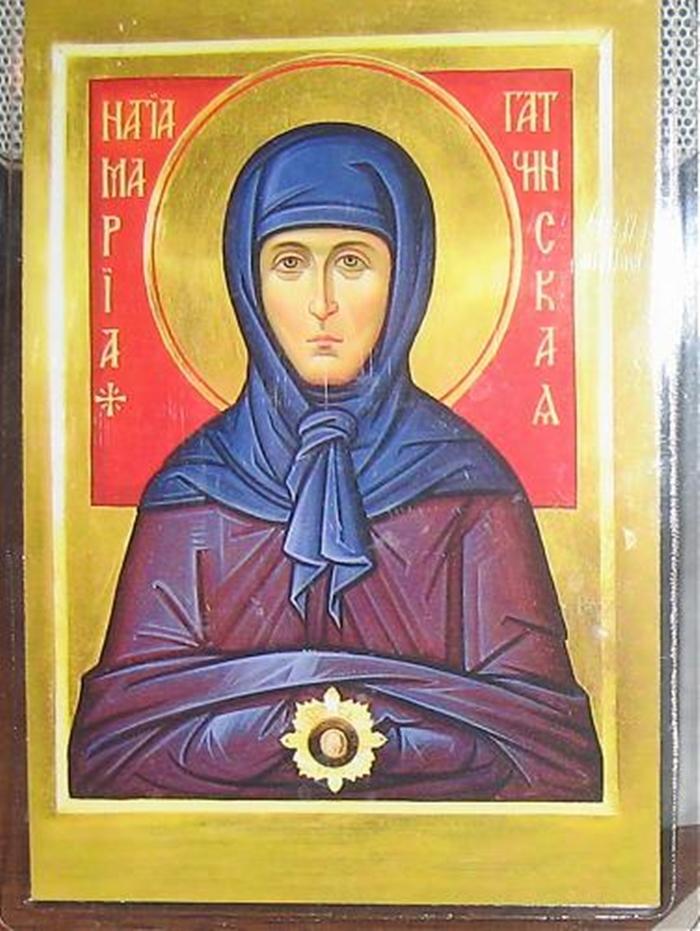

На иконах святых угодников надпись расположена по обеим сторонам от образа. Начинается надпись со слова «святой» («святая»), затем называется чин святого (преподобный, блаженный, мученик, благоверный князь и т.д.), часто завершает надпись имя святого с указанием места, где были совершены подвиги («святой преподобный Кукша Одесский», «святой преподобный Алексий Голосеевский»). Иногда можно встретить вместо слова «святой» («святая») греческий вариант Αγιος Αγια («агиос», «агиа»).

Сокращения в надписях на иконах: СВЯТЫЙ, СТЫ, СТН, СТИ, СТ, СВ — святой; СТАЯ — святая; ОКА, ОАК — праведник (греч.); ПРО — пророк; АПЛЪ — апостол; СТЛЬ — святитель; МЧ, МЧНК — мученик; ПР — преподобный.

Обозначения на Распятии Христовом, которые изображаются, например, на одеждах схимонахов, следующие:

I.Н.Ц.I. — сокращенная надпись на изображениях Распятий, знак слов, написанных на трех языках (еврейском, греческом и латинском) Понтием Пилатом на табличке, прибитой над головой Спасителя: «Иисус Назорянин, Царь Иудейский»;

МЛРБ — сокращение от «место лобное рай бысть», либо «место лобное распят бысть»; греческий аналог — ΤΚΠΓ (сокращение от Τουτο Κρανιον Παραδεισος Γεγονε);

ГГ — гора Голгофа, надпись у подножия Креста при изображении Распятия; ГА — Голова Адама, надпись при черепе, изображаемом у подножия Распятия; К и Т — сокращение от «копие» и «трость», подпись у орудий страстей на изображениях Распятия.

В иконописной артели надписи на иконе выполнял глава артели или лучший иконописец. Красота и стройность буквенной строки дополняет красоту образа и венчает всю работу иконописца или иконописцев.