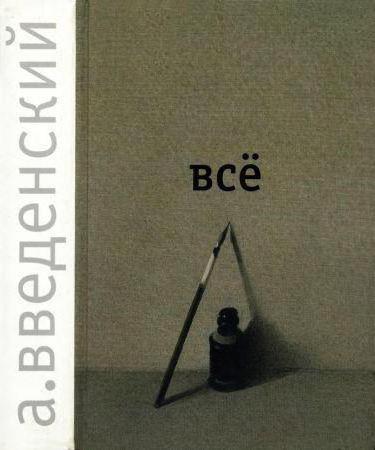

Александр введенский: стихи

Содержание:

Творческий спутник по имени Хармс

Между прочим, в «Чинари» входил и Д. Хармс, именовавший себя «чинарем-взиральщиком». А еще раньше они с А. Введенским декларировали поэтическую платформу «двоих». Судьбы поэтов после состоявшегося знакомства вообще шли «по одной неровной линии», хотя и внешне, и по характеру эти два человека были противоположностью друг другу.

В отличие от собрата по перу, Александр Введенский предпочитал скромно одеваться, но при этом был азартен в игре (чего терпеть не мог Д. Хармс) и заключении всевозможных пари. Общим в их манерах поведения было разве что-то, что у обоих в карманах не задерживались деньги. Зато по части литературных вкусов и мнений они были всегда заодно.

Творческое наследие

На творческом счету Александра Введенского — 30 детских поэтических сборников. Из «взрослого» наследия при жизни была лишь «слава одного стихотворения». Это «Элегия», в которой есть, например, такие пронзительные строки:

Мне жалко, что я не зверь, Бегающий по синей дорожке, Говорящий себе: «Поверь», А другому себе: «Подожди немножко»…

Но мы бы не знали ни «Кто?» («Дядя Боря говорит…»), ни «Когда я вырасту большой», ни «О девочке Маше» и других произведений, если бы в блокадном Ленинграде Яков Друскин не сберег творческий архив поэта. И оказалось, что стихотворная «заумь» — это тонкая и, я бы сказала, звонкая игра, за которую никому не приходило в голову осуждать ни Льюиса Кэрролла с Бармаглотом, ни Туве Янсон с Муми-Троллями, но которой были лишены многие поколения советских детишек… пока не был реабилитирован человек, эту игру придумавший — поэт Александр Введенский.

Имя его вернулось к читателям в 1980-х, и хочется верить, что навсегда.

Особенности творчества

Введенский Александр был очень далек от футуристских представлений о прекрасном будущем, что сближало его с Велимиром Хлебниковым. В их произведениях было много общих моментов: упрощенные метрика и рифмовка; частые тематические и формальные отсылки к классическим текстам; специальное искажение ритма и прозаизирование стихотворных строк. Однако было и существенное отличие в тематике: Введенский никогда не пускался в романтизацию прошлого или будущего. Единственное, во что верил и о чем писал поэт – бог, смерть и время.

Александр Введенский (стихи это доказывают) верил в то, что время может проявиться лишь в смерти, Хлебников же был уверен в непреложности временных законов. В одном из стихотворений Александра Ивановича встречается восклицание: «Ах! Пушкин…» Это наиболее четко передает его представление о мире, как о разрушившейся цивилизации не только в историческом плане, но и в метафизическом.

Просуществовали обэриуты недолго. Рабочие и крестьяне не понимали их стихов и видели в них только аполитичность и ненадежность. В советских газетах и журналах поэты кружка подвергались серьезным нападкам критиков. Все это привело к уничтожению литературного сообщества.

Роковое 37-летие …

Неусыпное око властей зорко следило за вольнодумством, и в 1930-х почти все обэриуты подверглись репрессиям (Я.С. Друскину, правда, удалось уцелеть). Александр Введенский был арестован в конце 1931-го: в канун нового года поэт был снят с поезда, следовавшего из Ленинграда в Москву, и обвинен по страшной пятьдесят восьмой статье (58−10), то есть за контрреволюционную деятельность.

Тем не менее, рассмотрением его дела занимались сотрудники ГПУ, специализировавшиеся на «литературных вопросах», которые в качестве вины А. Введенского выдвигали «отвлечение читателей своими заумными стихами от задач строительства социализма».

Ему повезло: летом 1932 года был отпущен на свободу, правда, с высылкой в Курск. Оттуда переехал в Вологду. Пытаясь остаться «на плаву», публиковал в Ленинграде стихи вполне просоветского толка: «Октябрята-ленинцы» и т. п. Наконец, удалось вернуться в город на Неве. Но там было неспокойно, и в 1936-м Введенский перебрался в Харьков, где и застали его сначала любовь и женитьба, затем война, а через несколько месяцев — смерть.

Евгений Евтушенко писал, что в сентябре 1941 года поэт вновь был арестован «за попытку дождаться прихода немцев» и то ли умер в тюремном поезде от дизентерии, то ли был застрелен конвоиром. Другие источники выражаются более обтекаемо: «умер при эвакуации»… В реабилитационных документах проставлена дата смерти — 20 декабря 1941 года, то есть через 2 недели после 37-летия.

Александр Введенский: биография. Семья

Родился будущий поэт в Петербурге 23 ноября 1904 года. Его отец, Иван Викторович, происходил из семьи священника, но смог получить юридическое образование в Киевском университете. Это позволило ему поступить в юнкерское пехотное училище, а затем на гражданскую службу, где он получил звание статского советника. С приходом советской власти занял должность экономиста. Мать писателя, Евгения Ивановна, была дочерью генерал-лейтенанта, смогла получить хорошее медицинское образование еще в царское время, а при Советах стала известным врачом.

Всего в семье было четверо детей. Удивительно, но Введенские смогли избежать репрессий из-за своего «социально чуждого происхождения». Возможно, благодаря востребованности освоенных профессий.

Арест и ссылка

В 1931 году был арестован Александр Введенский. Стихи его считались неблагонадежными, однако этого было недостаточно для заключения, поэтому причиной послужило обвинение в том, что он произнес тост за Николая II. Существует также версия, что поводом стало исполнение царского гимна на одной из встреч. Кроме него, были взяты под стражу и другие обэриуты.

После года в тюрьме он был отправлен в ссылку в Курск, где жил в одной квартире с Хармсом, затем переехал сначала в Вологду, затем в Борисоглебск. Несмотря на опальное положение, все это время продолжал писать Введенский Александр, и в 1934 году был принят в члены Союза писателей.

Этот факт помог ему в 1936-м вернуться в Ленинград. Но вскоре писатель покинул большой город и поселился в Харькове у своей второй жены, а через год у них родился сын Петр. Здесь поэт жил в полной изоляции от литературного мира.

В 1941 году Введенский снова был арестован. На этот раз его обвинили в контрреволюционной агитации. Достоверных сведений о смерти поэта не сохранилось. Существует лишь предположение о том, что он умер 19 декабря 1941 года по дороге в Казань. Место захоронения неизвестно.

ОБЭРИУ

1925 год стал для писателя знаменательным: Введенский Александр Иванович свел знакомство с Даниилом Хармсом. Это событие стало судьбоносным для обоих поэтов. С этого момента началась их совместная писательская деятельность. В том же 1925 они опубликовали свои стихи в сборнике имажинистов «Необычайные свидания друзей».

Вскоре Хармс и Введенский вступили в ряды авангардной театрально-литературной группы. Именно она в 1927 году получила название ОБЭРИУ, что расшифровывается как «Объединение реального искусства». Приверженцы этого объединения проповедовали примитивизм и абсурдизм в искусстве, полагая, что самыми интересными являются лишь одни бессмысленные явления.

Введенский и Хармс были самыми известными из обэриутов, однако руководящую и организаторскую роль взял на себя последний. Александр Иванович этому и не противился.

Портрет в ОБЭРИУ

Важным событием в жизни Введенского и Хармса стало создание в 1927 году знаменитого литературного кружка ОБЭРИУ (Объединение реального искусства), действовавшего в Ленинграде до 1930 года и входившего на правах секции в Дом печати. Группа молодых поэтов, включавшая, кроме них, также Н. Заболоцкого, Н. Олейникова и др., пыталась приблизить поэтический язык к действительности, «освободившись от догм эпигонов реализма». В «Манифесте» обэриутов Введенский характеризовался следующим образом:

«…разбрасывает предметы на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности… разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, то получается в результате — видимость бессмыслицы. Почему — видимость? Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово, а его в творчестве Введенского нет, нужно быть побольше любопытным и не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов. Поэзия не манная каша, которую глотают, не жуя и о которой тотчас забывают».

Кстати, исследование Я. Друскина, посвященное поэту, называлось «Звезда бессмысленности».

Когда начались публичные выступления группы, посыпался град критики с обвинениями, в частности, А. Введенского, в «белиберде», «откровенном до цинизма сумбуре» и т. п. Но по воспоминаниям участников этих встреч, при чтении стихов А. Введенским «увлекало не то, чтобы значительностью содержания, а скорее невероятным сплавом лирического и заумного. Прекрасные женщины летали по воздуху, свистели зеленые бобы, а певчие птицы преображались в чоботы…».

Дружба навсегда

Если бы не Яков Семенович Друскин — философ, теолог, музыковед и математик — канули бы в лету, не доставшись потомкам, замечательные стихи Александра Введенского. Судьба самого Я. С. Друскина (1902 — 1980) удивительна. Окончив в 1923 году философское отделение факультета общественных наук Петроградского университета после частной гимназии Л. Лентовской, он работал учителем, а затем экстерном окончил в 1929 году… консерваторию по классу фортепиано и в 1938-м — математический факультет университета. Вот такой «букет» способностей.

Кстати, как раз в гимназии он познакомился и подружился с Александром Введенским (1904 — 1941). Забавно: будущий поэт, ярый почитатель литературы и активный член гимназического литературного кружка, по окончании учебы не сдал экзамен по русской литературе. Но ведь это не единственный пример такого рода в отечественной истории!

Дружба гимназистов не угасла с окончанием школьной поры, а в 1925 году оба, и Введенский, и Друскин вступили в литературно-философское эзотерическое содружество «Чинари». Его участников, именовавших себя «чинарями» (от «чин» в значении духовного сана) волновали вопросы времени, пространства, движения, а также теологические проблемы.

О взглядах А. Введенского можно сказать его же словами: «…Я понял, чем отличаюсь от прошлых писателей, да и вообще людей. Те говорили: жизнь — мгновение в сравнении с вечностью. Я говорю: она вообще мгновение, даже в сравнении с мгновением». А у Друскина: «Время — между двумя мгновениями. Это пустота и отсутствие: затерявшийся конец первого мгновения и ожидание второго».

Гимназические годы

В 1914 году Введенский Александр был зачислен в петербургский кадетский корпус вместе со своим младшим братом. Однако в 1917 году мать решила перевести сыновей в гимназию, которая позднее стала 10-й Трудовой школой им. Л. Лентовского. Учебное заведение будущий поэт окончил в 1921 году.

Эта гимназия отличалась от других подобных учреждений талантливыми и опытными учителями, рассказы о которых ходили по всему городу. Здесь Введенский завел первых друзей – Я. С. Друскина и Л. С. Липавского. А также познакомился со своей будущей женой Т. А. Мейер, с которой писатель зарегистрировал отношения сразу после окончания гимназии, но в 1930 году развелся. В эти же годы молодой Александр начинает пробовать сочинять стихи.

Окончив трудовую школу, в которую уже успели переименовать гимназию, Введенский пошел работать конторщиком, а затем его сделали счетоводом на стройке электростанции «Уткина Заводь». В 1922 году ему удалось поступить в Педагогический университет на факультет общественных наук по специальности «Право».

Одновременно с учебой продолжал работать. Так, с 1923 по 1924 год служил в Фонологическом отделе. В эти же годы стал членом Ленинградского союза поэтов, когда его спросили о направлении, то отнес свое творчество к футуристическому.