Красная гвардия

Содержание:

- Возможность мира

- Начало Первой мировой войны

- Окончательный перелом в войне. Поражение Деникина

- В первом советском правительстве большинство составляли евреи

- Причины Гражданской войны

- Распад Восточного фронта

- Зарождение зеленого движения

- Предпосылки для Первой мировой

- Кампания 1917 года

- Политика «военного коммунизма»

- «Становой хребет» Белого движения в России

- Предпосылки Гражданской войны в США

- «Причины I Мировой войны. Основные итоги»

- Итоги Гражданской войны

Возможность мира

Вопрос выхода России из первой мировой войны был крайне актуальным. Народ во многом поддержал идеи революции, поскольку революционеры обещали скорый выход страны из войны, которая длилась уже 3 года и крайне отрицательно воспринималось населением.

Один из первых декретов советской власти — декрет о мире. После этого декрета 7 ноября 1917 года Лев Троцкий обращается ко всем воюющим странам с призывом о скорейшем заключении мира. Ответила согласием только Германия. При этом нужно понимать, что идея заключения мира с капиталистическими странами шла в противовес с советской идеологии, которая базировалась на идее мировой революции. Поэтому единство среди советской власти не было. И Брестский мир 1918 года пришлось продавливать Ленину очень долго. В партии было три основные группы:

- Бухарин. Он выдвигал идеи о том, что война должна продолжаться любой ценой. Это позиции классической мировой революции.

- Ленин. Он говорил о том, что мир нужно подписывать на любых условиях. Это была позиция русского генералитета.

- Троцкий. Он выдвинул гипотезу, которая сегодня часто формулируется, как «Ни войны! Ни мира!». Это была позиция неопределённости, когда Россия распускает армию, но из войны не выходит, мирный договор не подписывает. Это была идеальная ситуация для западных стран.

Предпосылки к подписанию мирного договора

В октябре 1917 года в России прошла очередная революция. Временное Правительство, которое управляло страной после отречения Николая 2, было свергнуто и к власти пришли большевики, начало образовываться советское государство. Одним из главных лозунгов новой власти был «мир без аннексий и контрибуций», они ратовали за немедленное прекращение войны и выход России на мирный путь развития.

На первом же заседании Учредительного собрания большевики представили собственный декрет о мире, который предполагал немедленное прекращение войны с Германией и скорейшее перемирие. Война, по мнению большевиков, слишком затянулась и стала слишком кровопролитной для России, поэтому ее продолжение невозможно.

Мирные переговоры с Германией начались 19 ноября по инициативе России. Сразу после подписания мира российские солдаты стали покидать фронт, причем не всегда это происходило легально – было множество самоволок. Солдаты просто устали от войны и хотели поскорее вернуться к мирной жизни. Российская армия больше не могла участвовать в военных действиях, так как была истощена, также, как и вся страна.

Подписание Брестского мирного договора

Переговоры о подписании мира шли в несколько этапов, так как стороны никак не могли достигнуть взаимопонимания. Российское правительство, хоть и хотело скорее выйти из войны, не намеревалось выплачивать контрибуцию (денежный выкуп), так как это считалось унизительным и никогда не практиковалось ранее в России. Германия не была согласна на такие условия и требовала уплаты контрибуции.

Вскоре союзные войска германии и Австро-Венгрии представили России ультиматум, согласно которому она может выйти из войны, но потеряет при этом территории Белоруссии, Польши и часть Прибалтики. Российская делегация оказалась в затруднительном положении: с одной стороны, такие условия советское правительство не устраивали, так как казались унизительными, но, с другой стороны, страна, измученная революциями, не имела сил и средств для того, чтобы продолжать свое участие в войне.

В результате совещаний, советы приняли неожиданное решение. Троцкий сообщил, что Россия не намеревается подписывать мирный договор, составленный на таких условиях, однако и участвовать в войне дальше страна также не будет. По заявлению Троцкого, Россия просто отзывает свои армии с мест военных действий и не будет оказывать никакого сопротивления. Удивленное командование Германии заявило, что, если Россия не подпишет мир, то они снова начнут наступление.

Германия и Австро-Венгрия снова мобилизовали свои войска и начали наступление на русские территории, однако, вопреки их ожиданиям, Троцкий сдержал свое обещание, и русские солдаты отказывались воевать и не оказывали никакого сопротивления. Подобное положение вызывало раскол внутри партии большевиков, часть из них понимали, что подписать мирный договор придется, иначе страна пострадает, часть же настаивали на том, что мир будет позором для России.

3 марта Брестский мир все-таки был подписан.

Это интересно: 226,Жюль Верн краткая биография: описываем обстоятельно

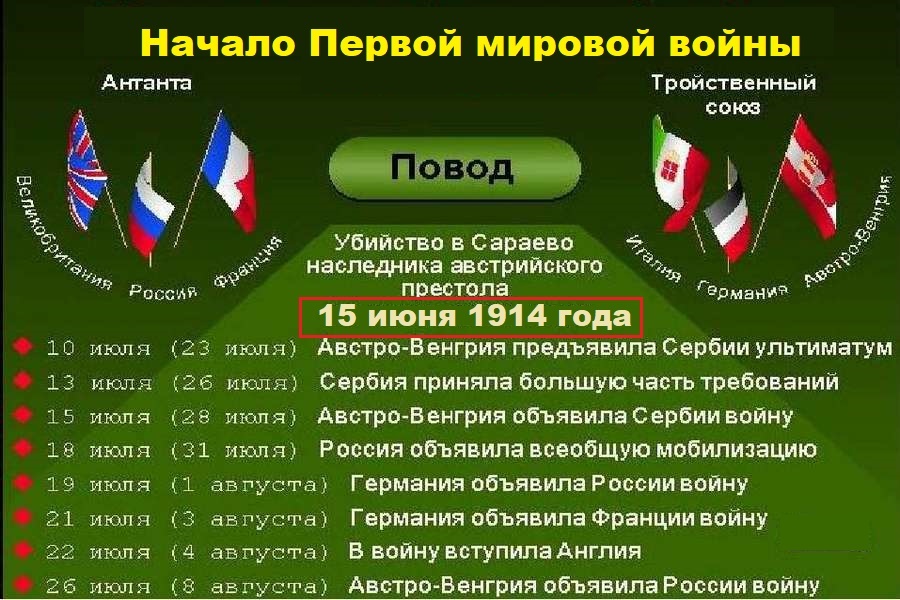

Начало Первой мировой войны

Однако военные действия начались далеко не сразу после убийства австрийского эрцгерцога. Официальному объявлению войны предшествовал месяц напряжённости, так называемый «Июльский кризис». Австро-Венгрия направила сербскому правительству ультиматум, состоящий из 10 пунктов. Фактически это являлось грубым вмешательством во внутренние дела балканской страны. В то же время не было секретом, что террористы, совершившие удачное покушение на представителя австрийского правящего дома Габсбургов активно поддерживались некоторыми государственными и военными деятелями Сербии.

Ультиматум был вручён сербам 23 июля. 25 числа австрийцы получили ответ. Сербия соглашалась исполнить практически все пункты, за исключением одного — допустить на свою территорию австрийцев для проведения следственных мероприятий. Многие современники оценивали этот ответ как миролюбивый жест со стороны Сербии, однако Австро-Венгрия уже настраивалась на силовое решение проблемы. В этом её поддерживала и Германия.

Россия, узнав о происходящем на Балканах, начала частичную мобилизацию военнообязанного населения. Это встретило решительный отпор со стороны Германской империи. Несмотря на колебания Николая II и угрозы Вильгельма II, 30 июля было объявлено о всеобщей мобилизации в державе Романовых. Союзница России, Франция, также начала военные приготовления. Местный конфликт между Австро-Венгрией и Сербией, начавшийся 28 июля, быстро перерос в общеевропейскую войну — 1 августа началась война между Россией и Германией, 3 августа в потасовку вступила Франция, а на следующий день — Великобритания.

Окончательный перелом в войне. Поражение Деникина

Несмотря на громкие успехи, наступательный потенциал деникинских войск иссякал. Мобилизация увеличила их количественно, но снизила качество – на место добровольцев приходили принудительно призванные солдаты, нередко безразличные, а иногда и враждебные к белому движению. Многие отряды совершали грабежи, погромы, убийства мирных жителей, настраивая против себя население. Наконец, войск все еще было недостаточно для прикрытия фронта, растянувшегося на тысячи километров от Западной Украины до Каспийского моря.

11 октября 1919 г. красные начали успешное контрнаступление под Орлом, через 2 дня – под Воронежем. Поначалу белые оказывали ожесточенное сопротивление, но вскоре стали быстро отступать по всему фронту.

В январе–апреле 1920 г. красные заняли главные оплоты ВСЮР – Дон и Кубань. Остатки деникинских войск и массы беженцев бежали на кораблях из Новороссийска в Крым – последнюю территорию, которую им удалось удержать.

Разгром армии обрушил авторитет Деникина среди командования. 4 апреля он сложил с себя полномочия и навсегда покинул Россию.

В первом советском правительстве большинство составляли евреи

Этобелый» миф с черносотенным душком. Призванный представить, что Гражданская война была, по сути, войной евреев против русских.

В созданном в 1917 году советском правительстве, то есть в Совнаркоме, был только один еврей — Лев Давыдович Троцкий(Бронштейн), занимавший пост наркома иностранных дел.

Лев Троцкий с охраной

Зато в составе правительства было немало дворян. Кроме Владимира Ульянова-Ленина из этого сословия вышли наркомы: просвещения — Анатолий Луначарский, юстиции — Георгий Оппоков, продовольствия — Иван Теодорович, госконтроля — Эдуард Эссен, государственного призрения — Александра Коллонтай. А также Владимир Антонов-Овсеенко, член комитета по военным и морским делам.

Причины Гражданской войны

Под Гражданской войной подразумевается борьба за власть двух или более противостоящих друг другу группировок. Они держат под контролем определенные территории, имеют оружие, пользуются популярностью у некоторой части общества. В России столкнулись интересы красных и белых. Главные причины начала войны:

- Социально-экономические и политические противоречия, которые с каждым днем все больше усугублялись. Смена власти, национализация частной собственности спровоцировали бурю негодования у многих сословий.

- Психологически общество не готово было решать проблемы мирным путем. Обе стороны стремились к конфронтации, были убеждены, что доказать свою правоту можно лишь с помощью оружия.

- Учредительное собрание для России было шансом начать демократический путь развития. Но большевики его разогнали, установив диктатуру.

- Брестский мир не одобряли даже некоторые сторонники советской власти. Их оппоненты восприняли договор крайне негативно.

- Аграрная политика весной и летом 1918 года вызвала бурю протестов.

- Политические силы и социальные группы не научились находить компромиссные решения.

Распад Восточного фронта

Ход событий на Восточном фронте резко изменила начавшаяся в феврале 1917 года революция в России. Меры Советов и Временного правительства по демократизации армии способствовали падению дисциплины.

С апреля 1917 года для дальнейшего разложения Восточного фронта германское командование стало организовывать так называемые братания, призывая русских солдат прекращать военные действия.

Начавшееся в этих условиях летнее наступление русской армии почти сразу захлебнулось (либо из-за нехватки снаряжения, либо из-за нежелания солдат наступать). Пользуясь этим, германское командование в сентябре предприняло контрнаступление, итогом которого стало взятие Риги.

Пришедшие к власти в России в октябре 1917 года большевики во главе с В.И.

Лениным заявили о своем стремлении прекратить войну. 15 декабря советское правительство заключило перемирие с австро-германским командованием. Еще раньше, 9 декабря, перемирие заключила и Румыния, вскоре перешедшая на сторону Четверного союза. Весь Восточный фронт замер.

Зарождение зеленого движения

Свержение императора, приход к власти большевиков, внешняя военная агрессия – все это привело к краху вековых жизненных устоев простого народа. В стране царила анархия, все дрались со всеми. Сложнее всего в этих условиях было крестьянам. С одной стороны, они понимали, что остались абсолютно незащищенными. С другой стороны, страшились перемен, поскольку не знали, что их ожидает в будущем.

В 1918 году в Гражданской войне, кроме белых и красных, возникла третья сила – зеленые. Их главная цель – защитить малую родину. Поначалу зеленоармейцы сохраняли нейтралитет. Они не примыкали ни к красным, ни к белым. Хотя обе стороны хотели получить мощную крестьянскую поддержку.

Иностранцы описывали подразделения зеленых как крепкую группу солдат. Они были одеты в крестьянские одежды, не имели военной формы. Ездили с простым зеленым флагом и такого же цвета нашивками на одежде. Но, несмотря на невзрачный вид, это была сильная армия. Крестьяне лишь на первый взгляд казались мирным сословием. На самом деле они постоянно воевали между собой. Любой конфликт заставлял их браться за вилы и топоры. Они готовы были любой ценой отстаивать свои интересы.

>> К какому результату привела операция по освобождению Праги?

Предпосылки для Первой мировой

Если посмотреть на то, с каких позиций страны оказались вовлечены в Первую мировую войну 1914−1918, причины, по сути, будут лежать на поверхности. Англия, Франция и Австро-Венгрия в начале двадцатого века стремились к переделу мировой карты. Основной причиной этого являлся крах колониализма и процветания только за счёт собственных сателлитов. Главные европейские державы были поставлены перед непростым выбором, так как важные для экономики и процветания страны (в первую очередь, её элиты) ресурсы теперь невозможно было отнимать у Индии или Африки.

Единственное возможное решение таилось именно в военных конфликтах за сырьё, рабочую силу и территории для жизни. Основные конфликты, разгоравшиеся на почве территориальных претензий были следующими:

- Борьба за Балканский полуостров — за контроль над регионом спорили Германия, Австро-Венгрия и Россия.

- Территориально-ресурсные споры между Германией и Францией, где основными предметами противостояний являлись Эльзас и Лотарингия, потерянные Францией во время франко-прусской войны и крупный угольный бассейн в Сааре (он впоследствии перешёл под управление Лиги Наций и пробыл под её управлением вплоть до 1935 года).

- Конфликты России с Германией и Австро-Венгрией — Россия пыталась получить контроль над Босфором, Германия и Австро-Венгрия — отхватить территории Польши, прибалтийские земли и территории современной Украины.

С чего началась война

Очень однозначно можно сказать, когда началась Первая мировая война (ПМВ). В конце июня 1914 года, на территории Боснии и Герцеговины в городе Сараево был убит наследник Австро-Венгерской империи Франц Фердинанд. Это была провокация со стороны австрийцев и при активном участии британских дипломатов и прессы, повод для эскалации конфликта на Балканах.

Убийцей был сербский террорист, член экстремистской организации «Чёрная Рука» (иначе называемая «Единство или смерть») Гаврило Принцип. Эта организация, вкупе с другими подобными подпольными движениями, пыталась распространить националистические настроения по всему Балканскому полуострову в ответ на аннексию Боснии и Герцеговины в 1908 году, которую провела Австро-Венгрия, положив начало боснийскому кризису.

Убийцей был сербский террорист, член экстремистской организации «Чёрная Рука» (иначе называемая «Единство или смерть») Гаврило Принцип. Эта организация, вкупе с другими подобными подпольными движениями, пыталась распространить националистические настроения по всему Балканскому полуострову в ответ на аннексию Боснии и Герцеговины в 1908 году, которую провела Австро-Венгрия, положив начало боснийскому кризису.

На счету таких формирований уже было несколько покушений как удачных, так и неудачных, на видных политических деятелей империи и Боснии и Герцеговины. День покушения на эрцгерцога выбрали неслучайно, ведь 28 июня он должен был участвовать в мероприятиях, посвящённых годовщине битвы на Косовом поле 1389 года. Такие мероприятия в эту дату многие боснийцы считали прямым оскорблением их национальной гордости.

Кроме убийства эрцгерцога, в эти дни произошло несколько попыток ликвидации общественных деятелей, выступавших против начала военных действий. Так, за несколько дней до 28 июня было совершено неудачное покушение на Григория Распутина, известного, кроме прочего, антивоенными настроениями и большим влиянием при дворе императора Николая Второго. А на следующий день, 29 июня был убит Жан Жорес. Это был влиятельный французский политик и общественный деятель, который боролся против империалистических настроений, колониализма и, как и Распутин, выступал ярым противником войны.

Влияние Великобритании

После трагических событий в Сараеве две крупнейшие державы Европы — Германия и Российская империя пытались избежать открытого военного противостояния. Но это положение совершенно не устраивало британцев и в ход пошли дипломатические рычаги. Так, после убийства Принципом Франца Фердинанда, английская пресса в открытую стала называть сербов варварами и призывать верхушку Австро-Венгерской империи дать им решительный и жёсткий ответ. При этом через посла создали давление на российского императора, призвав оказать Сербии всю возможную помощь, если Австро-Венгрия решится на любые провокации.

И она решилась. Почти через месяц после удавшегося покушения на наследника, Сербии были предъявлены требования, выполнить которые было невозможно. Например, одним из его пунктов был допуск на территорию чужого государства работников полиции. Сербы не приняли только этот пункт что, как и ожидалось, послужило объявлением войны. Причём первые бомбы упали на её столицу уже на следующее утро, что ясно говорило о готовности австро-венгров воевать незамедлительно.

Российской империи, которая всегда считалась щитом православия и славянства, пришлось, после неудачных попыток дипломатического прекращения огня, объявить мобилизацию всей страны. Таким образом, участие России в Первой мировой войне было неизбежным.

Кампания 1917 года

Динамика потерь и воспроизводства тоннажа союзных стран

Действия в западноевропейских водах и в Атлантике

-

Основная статья: Второе сражение при Гельголанде

1 апреля — принято решение о введении системы конвоев на всех сообщениях. С введением системы конвоев и увеличением сил и средств противолодочной обороны потери в торговом тоннаже стали сокращаться. Вводились и другие меры для усиления борьбы с лодками — была начата массовая установка орудий на торговые суда. В течение 1917 г. орудия были установлены на 3000 английских судов, а к началу 1918 г. вооружение имели до 90% всех крупнотоннажных британских торговых судов. Во второй половине кампании англичане приступили к массовой постановке противолодочных минных заграждений — всего за 1917 г. они выставили в Северном море и Атлантике 33 660 мин.

За 11 месяцев неограниченной подводной войны она потеряла только в Северном море и Атлантическом океане 1037 судов общим тоннажем 2 млн. 600 тыс. тонн. Кроме того, союзники и нейтральные страны лишились 1085 судов вместимостью 1 млн. 647 тыс. тонн. В течение 1917 г. Германия построила 103 новые лодки, а потери составляли 72 лодки, из них 61 погибла в Северном море и Атлантическом океане.

Поход крейсера Wolf

Рейды немецких крейсеров

16 — 18 октября и 11-12 декабря германские легкие крейсеры и эскадренные миноносцы совершили нападения на «Скандинавские» конвои и достигли крупных успехов — пустили ко дну 3 английских конвойных эсминца, 3 траулера, 15 пароходов и повредили 1 миноносец. Германия в 1917 году завершила действовать на коммуникациях Антанты надводными рейдерами. Последний рейд совершил рейдер Wolf — всего он потопил 37 судов общим тоннажем около 214 000 т. Борьба с судоходством Антанты перешла исключительно на подводные лодки.

Действия в Средиземном море и в Адриатике

Отрантский барраж

Боевые действия на Средиземном море сводились в основном к неограниченным действиям германских лодок на морских сообщениях противника и противолодочной обороне союзников. За 11 месяцев неограниченной подводной войны на Средиземном море германские и австрийские лодки потопили 651 судно союзников и нейтральных стран общим тоннажем 1 млн. 647 тыс. тонн. Кроме того, на минах, поставленных лодками-заградителями, подорвалось и погибло свыше сотни судов суммарным водоизмещением в 61 тыс. тонн. Крупные потери от лодок в 1917 г. понесли военно-морские силы союзников на Средиземном море: 2 линейных корабля (английский — Cornwallis, французский — Danton), 1 крейсер (французский — Châteaurenault), 1 заградитель, 1 монитор, 2 эсминца, 1 подводная лодка. Немцы потеряли 3 лодки, австрийцы — 1.

Действия на Балтике

Оборона Моонзундского архипелага в 1917 г.

-

Основная статья: Операция «Альбион»

Февральская и Октябрьская революции в Петрограде полностью подорвали боеспособность Балтийского флота. 30 апреля был создан матросский Центральный комитет Балтийского флота (Центробалт), который контролировал деятельность офицеров.

С 29 сентября по 20 октября 1917 года, используя количественное и качественное преимущество, германские ВМФ и сухопутные силы провели операцию «Альбион» по овладению Моонзундскими островами в Балтийском море. В операции германский флот потерял 10 миноносцев и 6 тральщиков, обороняющиеся — 1 броненосец, 1 эсминец, 1 подлодку, до 20 000 солдат и матросов попали в плен. Моонзундский архипелаг и Рижский залив были оставлены российскими силами, немцам удалось создать для Петрограда непосредственную угрозу военного нападения.

Действия в Черном море

С начала года Черноморский флот продолжил осуществлять блокаду Босфора, в результате которой у турецкого флота закончился уголь и его корабли стояли в базах. Февральские события в Петрограде, отречение императора (2 марта) резко подорвали боевой дух и дисциплину. Действия флота летом-осенью 1917 г. ограничивались набегами эсминцев, которые по прежнему тревожили турецкое побережье.

В течение всей кампании 1917 г. Черноморский флот вел подготовку к крупной десантной операции на Босфор. Предполагалось высадить 3-4 стрелковых корпуса и другие части. Однако сроки десантной операции неоднократно откладывались, в октябре Ставка приняла решение перенести операцию на Босфор на следующую кампанию.

Политика «военного коммунизма»

«Военный коммунизм» — политическая доктрина, которой придерживались большевики в 1918-1921 гг. Особенностями ее считаются:

- централизация во всех областях, и в особенности в сфере экономики;

- национализация промышленности;

- монополия государства на сельскохозяйственные продукты;

- продразверстка;

- запрет на частную торговлю%

- исчезновение из оборота денег и попытка отказа от товарно-денежных отношений;

- уравниловка в области распределения материальных благ;

- милитаризация труда.

Политика «военного коммунизма» базировалась на идее большевиков о плановой экономике, превращении государства в большую фабрику, где произведенные в одной области товары будут безвозмездно переправляться в другую посредством простого обмена.

«Красные командиры»:

- Буденный

- Сталин

- Тухачевский

- Щорс

- Чапаев

- Ворошилов

- Фрунзе

- Троцкий

«Военный коммунизм» вступил в действие сразу же после Октябрьской революции. Большевики захватили Государственный банк. Ведал всем Высший совет народного хозяйства. В декабре 1917 г. приняли декрет, упразднявший дворянский и крестьянский банки, а также декрет, который национализировал все банки. Хранящиеся в банках средства населения были конфискованы. Конфискации подлежали все золотые и серебряные украшения, бумажные деньги, если их сумма была больше 5 тыс. рублей. Малые вклады в банке не конфисковали, но на получение денег вводились ограничения (не более 500 рублей в месяц). Если учитывать, высокую степень инфляции, то на руки выдавались копейки.

Красный террор

- В ночь на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге была казнена царская семья (11 человек).

- 5 мая1918 г. СНК принял постановление о Красном терроре. Из приказа Председателя РВС: «Дома, в которых будут скрыты дезертиры, подвергались сожжению)

- В сентябре 1918 г. расстреляно 2 600 человек.

- За осенние месяцы расстреляно 5 000 человек.

- За июль-декабрь 1918 г. казнено около 22 000 человек.

Летом 1917 г. из России начинается отток капитала. Испугавшиеся национализации предприятий, иностранные предприниматели бежали из страны, по возможности прихватив большую часть вложенных ими в производство средств. Это привело к необходимости национализировать брошенные предприятия и налаживать их работу. Впоследствии национализация стала одним из способов борьбы с контрреволюционным движением.

С этой же целью государство установило контроль над внешней торговлей. Весь торговый флот был национализирован.

Война изымала трудовые ресурсы, поэтому большевики вводят всеобщую принудительную трудовую повинность. В декабре 1918 г. принимают Трудовой кодекс, обязавший всех граждан с 16 лет и до 50 лет, устроиться на работу. Менять работу, опаздывать на нее, было запрещено. Некоторая часть рабочего времени не оплачивалась – это были «субботники» и «воскресники», в ходе которых выполнялись различные общественные работы. Часть армии была переправлена в сельское хозяйство, при этом солдаты не были демобилизованы.

Излишки продуктов сельскохозяйственного производства изымались у крестьян властями – продразверстка. Проведением продразверстки ведал Народный комиссар продовольствия, которому поручалось бороться с буржуазией и кулаками, занимавшимися укрывательством зерна и хлеба. Крестьяне сопротивлялись продразверстке, подымали восстания, убегали. Изъятый хлеб распределяли между военными и городским населением, были введены продовольственные пайки.

Оценка «военного коммунизма» историками неоднозначна. С одной стороны, в осуществлении подобных действий была жизненная необходимость, поскольку иным путем снабжать армию и город просто не получалось. С другой стороны, допускались значительные перегибы. Очень часто изымали не только излишки хлеба, но и весь хлеб, что становилось причиной роста антисоветских настроений на селе, даже среди тех, кто ранее советскую власть поддерживал.

«Становой хребет» Белого движения в России

Конечно, в белых армиях прежде всего кадровые военные (убеждённые антибольшевики) были «становым хребтом», главной опорой. Были и почётные граждане, чиновники, купцы и казаки, студенты… Но и у белых крестьяне и мещане могли численно преобладать в отдельных формированиях, делая их крестьянскими по своему составу. Как крестьяне и мещане там оказывались? Конечно, выбор их зависел от идеологии и политики на местах (что, в конечном счёте, лучше удалось красным и помогло им победить). Но многое определялось сиюминутно. Логика адаптации к любому развитию событий (а то и попросту необходимость выжить) заставляла человека быстро «побелеть» или «покраснеть». Тот же Реден писал, что солдаты редко могли чётко ответить на вопросы о своих политических пристрастиях, «их аргументация была весьма путаной, выражали они свои мысли неясно». Когда они демонстрировали свою враждебность к большевикам, нельзя было понять, определялась эта враждебность «чувством самосохранения или принципиальными соображениями».

Командующий Северо-Западной армии генерал Юденич. (vimpel-v.com)

Большинство мужчин призывного возраста стремилось от политики дистанцироваться и вообще не принимать на себя никаких цветов. Идейных борцов за или против большевиков в обеих армиях было немного. Нередко пленные просили захвативших их красных или белых вообще отпустить их. Как-то колчаковский генерал В. М. Молчанов спросил у пленного, что он будет делать, если его отпустят. Тот ответил: «Сначала спрячусь, а потом проберусь домой». И Молчанов его отпустил. Подобные случаи происходили регулярно. Обе стороны имели лишь незначительную поддержку народа, большинство воевать не желало. И красным, и белым пришлось пойти на значительные мобилизационные усилия.

Северозападники на передовой. (sotnia.ru)

Если белые делали ставку в основном на добровольчество, рассчитывая, что с надёжными частями с высоким боевым духом можно быстро добиться успеха, то красные избрали путь всеобщей мобилизации, удавшейся в силу многих факторов. Как писал тот же Реден, народ «заставляли сражаться за чуждые простым солдатам цели» и красные, и белые. «Находясь между противоборствующими сторонами, русский крестьянин полагался на судьбу и покорно служил в той армии, которая призвала его первой. Оправдания войны белыми и красными казались одинаково неприемлемыми для него, но выбора у него не было. Как правило, солдаты враждующих армий не питали вражды друг к другу и считали противников такими же жертвами обстоятельств, как и сами. Когда призывника захватывала противная сторона, он искренне возмущался, если с ним обращались как с военнопленным. Если же ему позволили служить в армии противника, он очень быстро приспосабливался к новым условиям и воевал не хуже, чем остальные солдаты», — замечал Реден.

Мобилизационные плакаты красных и белых. (vera-eskom.ru)

Но в конечном итоге чаша весов склонилась не в пользу белых: они оказались слишком разрознены, слишком ненадёжны друг для друга. И к тому же опирались на не самые демографически богатые и промышленно развитые районы страны. Их усилия оказались недостаточными для преодоления нежелания народа вести братоубийственную войну и для мобилизации его на борьбу в той же мере, в какой это удалось большевикам.

Николаю Редену и ещё десяткам тысяч «северозападников» пришлось покинуть Россию после нанесённого им поражения и уйти сначала в Эстонию в конце 1919 г., а затем рассеяться по миру. Сам гардемарин вместе с несколькими флотскими офицерами угнал катер, на нем ушёл в Копенгаген, а потом поселился в США.

Предпосылки Гражданской войны в США

Причины Гражданской войны в США можно разделить на три группы.

1. Политические противоречия

Численность населения Северных штатов пополнялась свободными эмигрантами, а Юга — ввозимыми из-за рубежа рабами. Это привело к тому, что лишь четверть населения Южных штатов к началу 1860-х годов имела право голоса. Южане опасались, что при такой динамике все спорные политические вопросы в Конгрессе будут решаться в пользу Севера большинством голосов.

Кроме того, расположенное на Севере центральное правительство стремилось распространить влияние на все штаты, в то время как Южные территории желали сохранить местное самоуправление.

2. Экономические разногласия

Вся промышленность страны была сосредоточена на Севере, в то время как хлопок, сахарный тростник, табак и другие производственные культуры заготавливали на Юге. Долгое время Южные штаты поставляли сырьё на Север, где местные фабриканты занимались его обработкой и экспортом товаров. Однако в определённый момент плантаторы поняли, что торговать с Европой без посредников гораздо выгоднее. Владельцы фабрик Севера рисковали остаться без поставок, а их товары на Юге вытеснялись европейскими. Желая защитить внутренний рынок, правительство обложило торговлю с Европой огромными налогами, вызвав недовольство Южан.

<<Форма демодоступа>>

3. Отношение к рабству

Всё сельское хозяйство Юга было основано на рабском труде, в то время как использование неквалифицированных рабов на заводах было неэффективно. Промышленники Севера нуждались в свободных рабочих руках и выступали за отмену рабства. Для Южных плантаторов это означало бы крах всей экономической системы, построенной на бесплатной рабочей силе.

Немаловажной была и моральная сторона вопроса: многие общественные деятели Америки критиковали рабство как бесчеловечный пережиток прошлого и требовали его отмены.

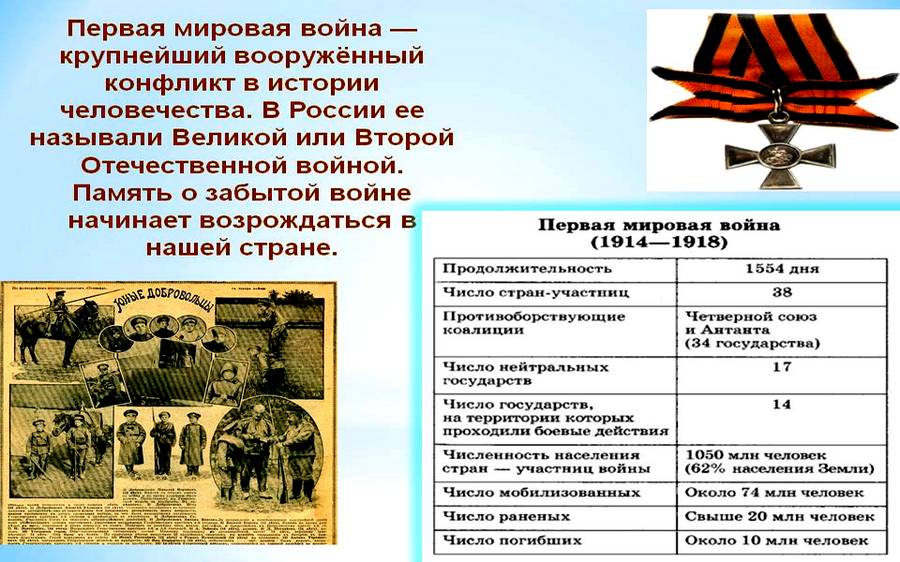

«Причины I Мировой войны. Основные итоги»

В начале XX в. произошло оформление блоков стран – участниц Первой мировой войны. С одной стороны это были Германия, Австро-Венгрия, Италия, оформившиеся в Тройственный союз (1882), и с другой – Англия, Франция и Россия, создавшие Антанту (1904-1907).

Ведущую роль в австро-германском и романо-британском блоках играли соответственно Германия и Англия. Конфликт между этими двумя государствами лежал в основе будущей мировой войны. При этом Германия стремилась завоевать достойное место под солнцем, Англия защищала сложившуюся мировую иерархию.

Уже в начале XX в. усиливается экспансия Германии на Ближнем Востоке в связи с постройкой Багдадской железной дороги; в Китае – в связи с аннексией порта Цзяочжоу (1897) и установлением ее протектората над Шаньдунским полуостровом. Германия также устанавливает протекторат над Самоа, Каролинскими и Марианскими островами в Тихом океане, приобретает колонии Того и Камерун в Восточной Африке. Это постепенно обостряло англо-германские, германо-французские и германо-русские противоречия.

Помимо этого германо-французские отношения были осложнены проблемой Эльзаса, Лотарингии и Рура; германо-русские вмешательством Германии в Балканский вопрос, ее поддержкой там политики Австро-Венгрии и Турции. Обострились и германо-американские торговые отношения в области экспорта продукции машиностроения в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Предвестниками Первой мировой войны стали марокканские кризисы (1905, 1911), Русско-японская война (1904-1905), захват Италией Триполитании и Киренаики, Итало-турецкая война (1911-1912), Балканские войны (1912-1913 и 1913).

Накануне Первой мировой войны резко усилилась пропаганда милитаризма и шовинизма практически во всех странах. Она ложилась на вздобренную почву. Развитые индустриальные государства, добившиеся ощутимого превосходства в экономическом развитии в сравнении с другими народами, стали ощущать и свое расовое, национальное превосходство, идеи которого уже с середины XIX в. культивировались отдельными политиками, а к началу XX в. становятся существенным компонентом официальной государственной идеологии.

Созданный в 1891 г. Пангерманский союз открыто провозгласил главным врагом вошедших в него народов Англии, призвав к захвату принадлежащих ей территорий, а также России, Франции, Бельгии, Голландии. Идеологическим основанием этого стала концепция о превосходстве немецкой нации.

В Италии велась пропаганда расширения господства в Средиземном море; в Турции культивировались идеи пантюркизма с указанием на главного врага – Россию и панславизм. На другом полюсе – в Англии процветала проповедь колониализма, во Франции – армейского культа, в России – доктрина защиты всех славян и панславизма под эгидой империи.

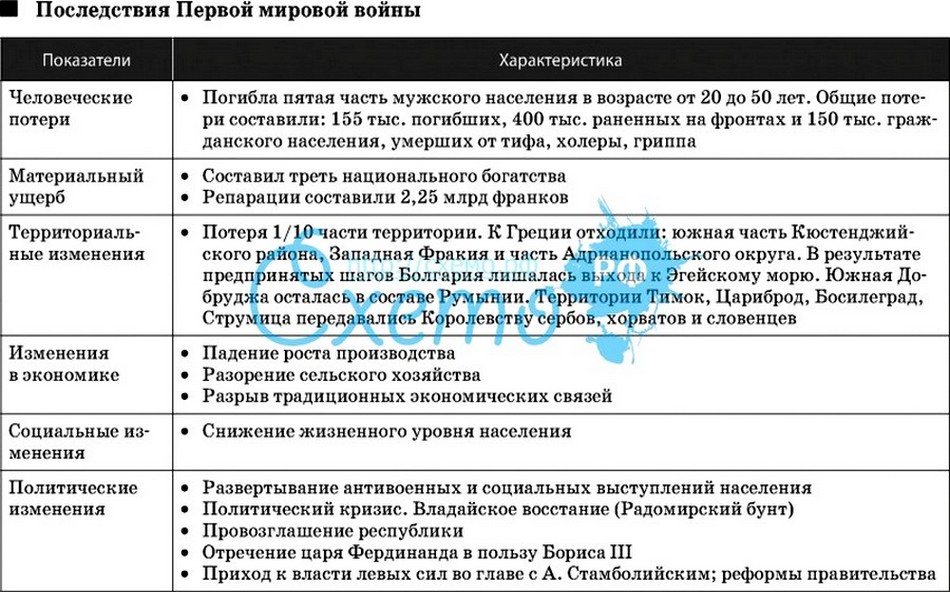

Итоги 1-й мировой войны

Версальский мирный договор — договор, подписанный 28 июня 1919 года в Версальском дворце во Франции, официально завершивший Первую мировую войну 1914—1918 годов. После длительных секретных совещаний мирный договор был подписан между представителями с одной стороны стран-победительниц: Соединённых Штатов Америки, Британской империи, Франции, Италии, Японии и капитулировавшей Германией — с другой.

По Версальскому договору территория Германии сократилась на 70 тыс. кв. км, она лишилась всех немногочисленных колоний; военные статьи обязывали Германию не вводить воинскую повинность, распустить все военные организации, не иметь современных видов вооружения, выплатить репарации.

Основательно была перекроена карта Европы. С распадом Австро-Венгерской дуалистической монархии была оформлена государственность Австрии, Венгрии, Чехословакии, Югославии, подтверждены самостоятельность и границы Албании, Болгарии, Румынии. Бельгия, Дания, Польша, Франция и Чехословакия вернули себе захваченные Германией земли, получив под свое управление часть исконных немецких территорий.

От Турции были отделены Сирия, Ливан, Ирак, Палестина и переданы в качестве подмандатных территорий Англии и Франции. Новая западная граница Советской России также была определена на Парижской мирной конференции (линия Керзона), при этом закреплялась государственность частей бывшей империи: Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии.

Конспект урока «Причины I Мировой войны».

Следующая тема: «Западная Европа начала 20 века. Экономика».

Итоги Гражданской войны

— Людские потери в ходе Гражданской войны делятся на боевые и небоевые. Боевые — это погибшие в сражениях. Небоевые — умершие от голода, холода, болезней, в результате репрессий, бандитизма, красного и белого террора. Потому даже приблизительные потери России в Гражданской войне неизвестны, но они многомиллионны— Элита государства Российского была уничтожена, пришедшая ей на смену новая сформироваться не успела— Жестокие утраты понёс генофонд нации; последствия этого испытываются до сих пор— Хозяйство России было разрушено— Большевики укрепили свою власть— Перед огромным числом граждан открылись возможности, о которых при старом режиме они не могли и мечтать— В конечном счёте в лице Советского союза Российская империя возродилась, но в варианте более справедливом в отношениях к обывателю; обществе более внимательном к его нуждам и запросам

Советский Союз был своеобразным зоопарком. человек в нём имел минимальную свободу выбора, не не знал, что такое борьба за существование

Ещё статьи

- События Военного коммунизма

- От Рюрика до Путина. Краткая история России

- Новая экономическая политика (НЭП)

- План электрификации России (ГОЭЛРО)