«яз тебе хоцю, а ты мене»: 70 лет назад была найдена первая берестяная грамота

Содержание:

- О чём писали в грамотах?

- 70 лет изучения берестяных грамот

- Почти без ошибок

- Грамоты не горят

- Банкнота из бересты

- Значение в мировой культуре

- Внешний вид, нумерация

- Наука по Zoom

- 2) От имени новгородца расскажи о своём городе: а) иноземному купцу; б) жителю другого русского города.

- Тайна имени Шелва

- Немного истории

- Как в «Риме»

- Язык берестяных грамот

- Где и когда были обнаружены первые берестяные грамоты

- Время и место

- Рассказ о древнем Новгороде для 4 класса

- Почему почти все берестяные грамоты обнаружены в Новгороде

- Кишнец с тартюфелем

О чём писали в грамотах?

Грамоты – это текущая деловая и повседневная переписка. В отличие от официальных бумаг – княжеских указов, летописей, духовной литературы, — авторы которых предполагали, что их произведения проживут долго, грамоты рассказывают о повседневной и неофициальной жизни древних русичей.

Благодаря грамотам удалось подробно изучить генеалогию боярских родов древнего Новгорода (среди документов много завещаний), понять географию его торговых связей (есть купчие и расписки). Из грамот мы узнали, что женщины в Древней Руси умели писать и были довольно самостоятельны (есть письма, в которых мужьям даются распоряжения по хозяйству). Дети в Древней Руси учились писать обычно в десять-тринадцать лет, но иногда раньше (есть прописи и просто каракули).

70 лет изучения берестяных грамот

В этом году исполнилось 70 лет с момента обнаружения первой берестяной грамоты в Новгороде. Это событие считается одним из самых значительных археологических открытий XX века. Первые десять грамот на березовой коре были обнаружены в 1951 году экспедицией Артемия Арциховского.

Через эти древние письменные документы, пролежавшие в земле более 500 лет, до нас дошли голоса, характеры, традиции русских людей, живших задолго до нас. Они писали о своих повседневных заботах — о том, что никогда не попадало в летописи и церковные книги, а сохранилось лишь на хрупкой бересте.

Грамоты сразу стали любимым предметом изучения лингвистов из Института славяноведения РАН. С тех пор археологические раскопки стали проводиться регулярно и целенаправленно. На данный момент найдены 1143 новгородские берестяные грамоты.

Лекцию полностью можно посмотреть ниже:

Почти без ошибок

В грамотах представлен живой древненовгородский диалект древнерусского языка, значительно отличающийся, например, от церковнославянского языка летописей. Ряд ценных наблюдений на его счёт сделал академик Андрей Зализняк, приступивший к изучению грамот в 1982 году. Оказалось, что по некоторым параметрам язык грамот отличается не только от обычного древнерусского, но и от всех других славянских языков. Хрестоматийный пример связан с фразой из берестяной грамоты №247, которую Андрей Зализняк перевёл следующим образом: «а замок цел и двери целы». А это означает, что древненовгородский диалект избежал второй палатализации — общеславянского перехода фонем К, G и X в С, DZ и S. Филологи отмечают близость древненовгородского и древнепсковского диалектов к западнославянским зыкам — пралехитским и прасерболужицким. Этот акт можно рассматривать как косвенное свидетельство правоты тех антинорманистов, которые считали, что призванные на Русь варяги были славянами с западного берега Балтики. По другой версии, язык новгородцев отличался особой архаичностью и вёл своё происхождение непосредственно от праславянского корня, а не от единого предка восточнославянских языков. Однако постепенно язык Великого Новгорода сблизился с диалектами других русских земель. Как письменный язык, древненовгородский диалект имел особую орфографию. С годами стали понятны специфические правила бытовой графической системы, не совпадавшей с языком книжных памятников Руси. Отдельные буквенные пары в грамотах могли взаимно заменяться. Когда учёные осознали этот факт, оказалось, что авторы берестяных посланий почти не делали ошибок. Особый интерес представляют иноязычные берестяные грамоты, которые находят в штучном количестве. В Новгород приезжали не только жители соседних земель, но и иностранцы из-за моря. Например, в грамоте №292 можно прочитать заговор против молнии на карельском языке. А в грамоте №753, написанной в 1050-1075 годах, содержится заговор на немецком языке. Это свидетельствует о широких международных связях Киевской Руси в эпоху её расцвета.

Грамоты не горят

При расшифровывании древних текстов специалисты обращают внимание не только на содержимое грамот, но и на подчерк автора, они дорожат каждым словом, даже если оно одно. Так, много слов восхищения заслужила последняя из найденных грамот — №1135

На бересте красивым подчерком выведено слово «розмет», что означает «пошлина», «подать». «Эта грамота представляла собой бирочку, которая могла быть прикреплена к мешку с той же пушниной, собранной с неким образом разверстанного платежа, — рассказал Гиппиус. — Чем эта грамота замечательна? Тем, что это отнюдь не XV и XIV век, а XII век! То есть эта грамота удлиняет историю этого понятия более чем на 200 лет. Это самая древняя фиксация слова ».

По словам Гиппиуса, почерк выдает писца-профессионала. Ученый считает, что эта грамота — одна из самых красиво написанных. Например, буквы р и о написаны без отрыва инструмента, одним движением руки. «Казалось бы, это мелкая деталь, но других грамот, в которых р и о имели бы такое начертание, я просто не знаю», — сказал лектор.

Этой находкой завершился археологический сезон 2020 года, в ноябре раскопы были законсервированы — до следующей весны.

Все берестяные грамоты были обнаружены на двух раскопах: десять — на «Дмитриевском-3», четыре — на «Воздвиженском-7». Первый из них находится у Академического театра драмы им. Достоевского и подарил в этом году почти 1500 находок, в том числе печать великого князя Симеона Гордого XIV века и новгородского посадника Федора Даниловича, боевой топор и завещание. Примечательно, что многие берестяные грамоты были обнаружены на территории городской усадьбы, где неоднократно случались пожары. «Дом на усадьбе горел целых шесть раз. Когда он сгорал, на его месте строили новый, потом он снова сгорал и снова строили, и так — шесть раз, и это удивительно», — рассказывали участники экспедиции.

Алексей Гиппиус выразил благодарность всем, кто принимал участие в раскопках. «Несмотря на все тяжелые условия этого злополучного года, археологический сезон в Новгороде состоялся, — сказал Гиппиус. — Все берестяные грамоты, найденные на «Дмитриевском-3», были найдены в мае-июне, а грамоты с «Воздвиженского-7» — в конце сентября и в октябре, в разгар пандемии. Именно поэтому я хотел бы с особым чувством поблагодарить всех, кто трудился на этих раскопах и руководил ими».

Ну и стоит проговорить, что никакие письменные отчеты не заменят наслаждения творческим процессом прочтения грамот, которое дает просмотр лекции по итогам новгородских раскопок. Даже если лекцию читают по Zoom.

Банкнота из бересты

Грамота №1141, относящаяся к первой половине XII века, оказалась очень маленькой и лаконичной: на ней написаны лишь денежные единицы — три векши. Векша была самой мелкой денежной единицей Древней Руси IX–XIII веков. Три векши соответствовали 1 г серебра. Когда была сделана эта находка, археологи шутили, что это не грамота, а древняя банкнота.

В Троицком раскопе самыми богатыми на берестяные грамоты являются домонгольские слои. В этом году раскоп как раз вошел в эту эпоху, и была сделана небезынтересная находка. Свернутая шариком берестяная грамота №1140 оказалась узкой полоской, на которой читается лишь одна строка.

В письме начала XIII века сообщается о голоде и о том, что нынче не с чем было послать человека, так как в лесу нет «лова». Видимо, авторы письма не смогли передать некую дань и оправдывались перед кем-то, сообщая о неудачах в охоте. Поскольку голод на Новгородской земле встречался нечасто, эксперты смогли связать время написания грамоты с конкретной исторической датой — по предположениям, речь идет о 1215 году, когда, согласно летописям, выдалось голодное время.

Значение в мировой культуре

Русская береста — уникальный письменный материал, который сохранился благодаря особым свойствам новгородской почвы. Однако древние памятники аналогичного типа известны и за пределами Руси. Первооткрыватель берестяных грамот Артемий Арциховский сравнивал их с египетскими папирусами. Среди них тоже были и личные письма, и деловые документы, и магические заклинания. Примечательно, что даже сами древнерусские книжники, когда в «Толковом Апостоле» речь шла о папирусах, перевели соответствующие слова как «послануа берестены». Существовал аналог берестяных грамот и в древней Японии. Это так называемые мокканы — тонкие деревянные дощечки, с помощью которых переписывались друг с другом чиновники в VII-VIII веках. Сравнительное изучение данных источников позволяет понять, как конкретные исторические условия и ситуации влияют на человеческое общение и в каких случаях люди пишут друг другу и себе самим письменные послания.

Метки: Загадки истории, Русь, раскопки, археология, рукопись, Новгородское княжество, Новгород, береста, берестяная грамота

Внешний вид, нумерация

Берестяная грамота, если она дошла до нас в целом виде, внешне представляет собой продолговатый лист бересты, обычно обрезанный по краям. Размеры листа могут варьировать очень сильно, но большинство экземпляров укладывается в рамки: 15–40 см в длину, 2–8 см в ширину. Однако реально лишь около четверти берестяных грамот сохраняется в целости; остальные доходят до нас с утратами — от небольших до столь значительных, что от первоначального документа остается лишь крошечный фрагмент. В части случаев утраты связаны с тем, что береста горела, растрескивалась, выкрашивалась и т. п. Но все же чаще всего грамоты бывают порваны (или разрезаны) рукой человека: адресат уничтожал таким способом ненужное ему более письмо, не желая, чтобы его могли прочесть посторонние.

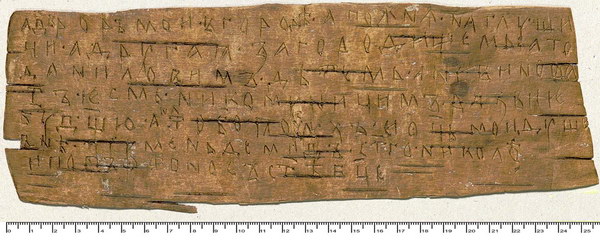

Буквы выдавливались (выцарапывались) на бересте острием специально предназначенного для этой цели металлического или костяного инструмента — писала (стилоса). Лишь две грамоты (№ 13 и 496) написаны чернилами.

Грамота №13

Грамота №13

Большинство грамот написано на внутренней (т. е. обращенной к стволу), более темной, стороне берестяного листа и лишь немногие — на внешней (поскольку внешняя сторона бересты менее удобна для письма: она шелушится, она жестче, ее свободные концы закручиваются вверх, мешая писалу). Небольшая часть грамот содержит текст на обеих сторонах листа; в таких грамотах начало текста в большей части случаев находится на внутренней стороне.

По ряду причин единица нумерации не всегда соответствует отдельному первоначальному документу. Единицей нумерации является отдельная находка — как целый берестяной лист, так и фрагмент. Лишь в том случае, если в течение одного и того же археологического сезона найдено несколько фрагментов, которые очевидным образом являются частями единого первоначального листа, они получают единый номер. Но части одного и того же берестяного листа могут быть найдены и с интервалом в несколько лет; кроме того, сам факт такого единства может быть установлен далеко не сразу. Грамота, сложившаяся из таких фрагментов, получает составной номер, например: 259/265, 275/266, 494/469, 607/562, 662/684, 877/572 (части составного номера ставятся в порядке следования текста).

Грамота №259/265

Грамота №259/265 Грамота №259/265

Грамота №259/265

Следует учитывать также, что относительно длинные документы могли записываться на двух или более берестяных листах. Несколько таких документов дошло до нас. Они обозначаются тем же способом, например: 519/520, 698/699.

Грамота 519/520 Перевода нет

Грамота 519/520 Перевода нет

Перевода нет

Перевода нет

С другой стороны, изредка на одном берестяном листе содержится два текста, написанных разными лицами, например, на одной стороне листа — письмо, на другой — ответ на него (как в № 736). В этих случаях мы имеем дело — по крайней мере, с лингвистической точки зрения — с двумя разными документами. Для их различения применяются буквенные индексы, например, 736а и 736б.

Таким образом, слово «грамота» употребляется, строго говоря, в двух несколько различных смыслах: а) то же, что единица нумерации (т. е. , всякая находка, получившая отдельный номер); б) отдельный первоначальный документ (независимо от того, на каком числе листов он был написан и в каком количестве фрагментов дошел до нас). При втором типе словоупотребления частным случаем грамоты являются также, например, 607/562, 519/520, 736б. Избежать этого двойственного словоупотребления довольно трудно: в одних случаях (например, при первоначальной публикации грамот, при анализе статистики находок и т. п. ) естествен первый тип словоупотребления, в других (например, при лингвистическом анализе, при изучении содержания грамот) — второй. Какой из двух смыслов имеется в виду, как правило, достаточно легко установить из контекста.

Замечание. При цитировании словоформ ссылка на грамоту обычно содержит простой номер (не двойной), например, Жизнобоуде 607 (что соответствует первому смыслу слова «грамота»); это облегчает поиск словоформы в тексте. Двойной номер дается лишь в том случае, когда стык фрагментов проходит внутри данной словоформы, например, верешь 275/266.

Совокупность грамот, написанных одним и тем же почерком, ниже называется блоком. Для обозначения блоков (кроме записываемых с косой чертой, типа 259/265) используется знак +, например: «блок № 19+122+129» (знак № факультативен). В качестве сокращения допускается также запись типа «блок № 19», «блок № 259» (или «блок 19», «блок 259»).

Наука по Zoom

Как мы уже писали ранее, пандемия коронавируса нанесла болезненный удар по науке: были отменены многие эксперименты, экспедиции, исследования, закрыты лаборатории и институты. Но постепенно научное сообщество приспособилось к пандемии и перешло в Zoom, что имеет и положительную сторону: за работой по расшифровыванию берестяных грамот теперь может наблюдать гораздо большее количество людей, они остаются доступны в записи, а участники могут присоединиться к онлайн-разгадываниям полуcтертых букв и реконструкции содержания письма по имеющимся фрагментам.

На лекции Гиппиуса и «Лингвистическом марафоне», который прошел до нее, участники могли предлагать поправки к чтению. Так, была заново переосмыслена берестяная грамота №820 середины XII века. Оказалось, что прежнее прочтение лингвистов не совсем корректно и не учитывало аномалий этого древнего делового письма, в котором нарушен порядок слов и есть отклонения по фонетике, морфологии и синтаксису.

На обсуждении лингвисты должны были предложить всего одну поправку (изменить одну букву), чтобы получить идеальное чтение во всех отношениях. В итоге буква, принятая за с, оказалась и десятиричным (і), отчего смысл заиграл новыми красками.

Было: «Если же начнет тянуть , то ведь я не давал клятвенного обещания угодно».

Стало: «Если начнет тянуть время, не верь».

«Когда мы читали в 1998 году эту грамоту, то это казалось единственно правильным чтением», — прокомментировал работу лингвистов Алексей Гиппиус.

2) От имени новгородца расскажи о своём городе: а) иноземному купцу; б) жителю другого русского города.

Рассказ от имени новгородца о своём городе иноземному купцу для 4 класса

Здравствуй Яков! От имени всех новгородцев приветствую тебя на славной земле нашего вольного города.

Не удивляйся, что я так хорошо говорю по-немецки. Я и сам много торговал с вами, ходил к вашим портам на ладьях, возил меха и зерно.

А сейчас ты привёз нам свои товары. Но о делах поговорим потом. Сначала я расскажу тебе немного о нашем красивом городе.

Господин Великий Новгород, вот как его называют. И это не просто слова. Наш город не признаёт никакой власти, кроме веча, народного собрания. Мы сами выбираем себе князей, посадников и в любой момент можем их выгнать, если нам не понравится их политика.

Новгород очень большой город. В нём живёт больше десяти тысяч человек. И почти все они занимаются торговлей и ремёслами. Мы сами делаем себе оружие, одежду, украшения. А уж наши охотники за мехом славятся по всей Европе. Так что, брат купец, здесь для тебя найдётся много работы.

Торговая сторона находится на правом берегу Волхва, там тебе и предстоит совершать свои сделки. А вот кремль высится на левом берегу. Там живут купцы побогаче, там обитает посадник, пока его не выгонят.

А вон видишь, как сверкают золотом купола? Это наша София, за которую мы стоим горой. Наш святой собор, самый красивый в мире. Попасть туда можно только перейдя по мосту Волхов. И как-нибудь я тебя свожу на тот берег. А пока давай раскладывать товары.

Тайна имени Шелва

Берестяная грамота №52 из Старой Руссы, датируемая второй половиной XII века, удивила исследователей своей структурой. По признанию Гиппиуса, они впервые столкнулись с такой формой, а также многократной правкой. В свитке неизвестный писчик перечислил мужские имена (Борис, Цюдин, Игнат, Жас, Дмитра, Шелва) и указал, сколько у каждого из них товара. В одном месте автор трижды вносил исправления, из-за чего грамоту было сложно расшифровывать. Используется непривычная нам мера веса берковеск — весовой стандарт, которым чаще всего измеряли соль (от названия шведского города Бирка). По предположению Гиппиуса, в записке, скорее всего, речь идет именно о соли.

Лектор подробно остановился на имени Шелва, которое имеет тюркское происхождение. Это мужское имя встречалось в летописях и было в ходу в Южной Руси в XII–XVIII веке. Тюркские имена упоминались и в других берестяных грамотах. Алексей Иванович Соболевский связывал антропоним Шелва с загадочными шельбирами, которые упоминаются в «Слове о полку Игореве» как название неизвестного из других источников тюркского кочевого народа, обитавшего в южнорусских степях.

Немного истории

Когда же кора берёзы получила распространение в Древней Руси как материал, удобный для письма? По всей видимости, это произошло не позднее XI века. Однако через пять веков она стала терять свою актуальность и вышла из обихода, поскольку в этот период на Руси нашел широкое распространение такой материал для письма, как пергамент — особый вид бумаги. Тем не менее некоторые писцы продолжали пользоваться привычной березовой корой, но, как вы понимаете, берестяная грамота стала встречаться крайне редко, ведь на бумаге было намного удобнее писать. Постепенно береста стала употребляться в основном для черновых записей.

Как в «Риме»

Настоящей победой российских реставраторов этого года стала расшифровка берестяной грамоты №13 рубежа XV–XVII веков, которая была найдена еще в 1952 году на Неревском раскопе. Ее постигла незавидная участь: она была написана чернилами, и, как только ее развернули археологи, надписи пропали и перестали читаться.

Об этом написала очевидец и участница экспедиции Инга Константиновна Лабутина, корифей псковской археологии, а тогда студентка истфака МГУ: «Был жаркий солнечный день, я находилась в центре шестого раскопа на Великой улице… Время остановилось. Осталось в памяти: застывшая Наташа (Сергеевская), береста в ее руке, необъяснимо прикованный к находке взгляд. Я следую за этим взглядом и в ту же секунду, подобно держащей бересту подруге, также замираю. Ясный текст, на мгновение появившись, не дает себя прочитать, исчезая на ярком солнце. Кажется, мне удалось уловить две-три строки. Дальнейшего не помню. Это была грамота, получившая номер 13. Никто из немногих свидетелей исчезновения текста не успел «догнать» солнце».

(Как отметил Гиппиус, история напоминает знаменитые кадры из фильма «Рим» Федерико Феллини, когда найденные древние фрески исчезают на глазах первооткрывателей под воздействием кислорода).

К счастью, в этом году стало возможно прочитать этот текст. Оказалось, что это иск, который предъявляет некий Григорий названным лицам, собираясь взыскать с них долги — в виде ржи, хмеля, льна, овса и полтины денег.

Язык берестяных грамот

Большинство берестяных документов с территории Новгородской феодальной республики (из Новгорода, Старой Руссы и Торжка) написано на староместном языке, отличающемся от известного по традиционным памятникам древнерусского языка на различных уровнях: в фонетике, морфологии, отчасти также лексике. В широком смысле к древненовгородскому диалекту можно относить также и диалект древнего Пскова (имеющий ряд собственных фонетических особенностей). Отдельные диалектные новгородские и псковские явления были известны историкам русского языка и раньше, но лишь по эпизодическим вкраплениям в рукописях, на фоне общей установки писца на более престижный язык (церковнославянский, наддиалектный древнерусский). В берестяных же грамотах эти явления представлены либо совершенно последовательно, либо (реже) с незначительным влиянием книжной нормы.

Прочие грамоты (из Смоленска, Звенигорода Галицкого, Твери, Витебска, Москвы, Вологды) также несут информацию о древнем говоре данных регионов, однако из-за небольшого количества материала лингвистическая ценность их пока меньше, чем у новгородских грамот.

Где и когда были обнаружены первые берестяные грамоты

Ровно 70 лет назад, 26 июля 1951 года, во время работ Новгородской археологической экспедиции на Неревском раскопе, учеными была найдена первая берестяная грамота. До конца того же года археологи откопали еще 8 таких артефактов. Всего же до настоящего времени в регионе было обнаружено более тысячи подобных берестяных грамот. А содержание этих посланий попросту перевернуло научные представления об укладе и способе жизни славян в период X-XV веков.

Тексты, написанные в берестяных грамотах, поразили исследователей своим тематическим разнообразием. Это были как послания от отца к сыну, мужа – к жене или сестры к брату, так и «бизнес-переписка» купцов с приказчиками или бояр со своими управляющими. Находились и долговые расписки, жалобы и кляузы, приглашения в гости или уведомления о скорых визитах.

Как правило, все берестяные грамоты представляли собой короткие послания, состоящие из 25-50 слов. Они были нацарапаны на внутренней стороне кусков коры березы. Как удалось установить ученым, адресаты таких посланий после их получения и прочтения, эти «записки» попросту выбрасывали. Но иногда, чтобы сохранить тайну переписки, берестяные грамоты разрывали на мелкие кусочки.

Время и место

Здесь нужно отвлечься от грамот и немного рассказать о том, как вообще проходят раскопки. Новгородская археологическая экспедиция начала свою работу в 1932 году, затем был перерыв, но вскоре после окончания Великой Отечественной войны раскопки возобновились.

Археологическая экспедиция работает в Новгороде с 1932 года, однако пока исследована лишь сравнительно небольшая часть древнего города Фото: Новгородский музей-заповедник

Экспедиция была задумана как многолетний проект, рассчитанный на работу нескольких поколений. Новгород — рай для археологов. Во-первых, потому, что это один из главных городов Древней Руси, который в Новое время утратил свое значение, а значит, в нем не было особенно интенсивного строительства и его перекопали куда меньше, чем Киев или Москву. Во-вторых, в новгородской почве очень хорошо сохраняются дерево и другие органические вещества. Обилие влаги защищает находящиеся под землей предметы от воздействия воздуха, поэтому они почти не гниют.

Хорошая сохранность старого дерева позволила разработать метод точной датировки находок. В качестве шкалы археологи использовали старые деревянные мостовые, которых под землей сохранилось очень много. В распутицу улицы древнего Новгорода тонули в грязи и становились малопроходимыми, вот и приходилось из толстых сосновых бревен строить мостовые. Такая мостовая возвышалась над землей, поэтому грязь на нее не попадала.

Но функционировала мостовая не особенно долго. Дело в том, что вывоза мусора в средневековом городе не существовало. Черепки битой посуды, старые ветки и зола печей, стружки и прочий строительный мусор оставались на улице, постепенно поднимая уровень земли (в Новгороде — в среднем на 1 см в год). Когда земля поднималась выше уровня деревянной мостовой, приходилось поверх нее класть еще одну. Это происходило примерно раз в 20–25 лет.

Уровень земли поднимался, деревянные мостовые оказывались под землей, и приходилось укладывать новый слой бревен. На старых мостовых археологи обнаруживают до 28 слоев бревен, лежащих друг на друге Фото: Новгородский музей-заповедник

В результате при раскопках старых улиц Новгорода глазам археологов открылся своеобразный слоеный пирог, состоящий из 28 слоев бревен, которые когда-то были мостовыми. А поскольку во влажном грунте дерево почти не гниет, бревна хорошо сохранились и годовые кольца старых деревьев были прекрасно видны. Каждый год жизни дерева отмечен одним кольцом, а поскольку в один год бывает жарко, в другой — холодно, в один — влажно, в другой — засушливо, ширина этих колец разная.

Благодаря гигантской поленнице, в которой каждый следующий слой был на 20–25 лет моложе предыдущего, стало возможно создать для этого региона дендрохронологическую шкалу. Теперь про любое новгородское бревно можно точно сказать, в каком году оно перестало быть деревом. Таким образом можно датировать любую древнюю постройку, даже если она давно разрушена и от нее осталось лишь несколько деревянных фрагментов.

Исследование годовых колец бревен из новгородских мостовых позволило построить дендрохронологическую шкалу, позволяющую точно определить возраст любого бревна Фото: Морковкин Анатолий/Фотохроника ТАСС

Эти методы позволяют с исключительной точностью датировать слои, в которых обнаруживаются грамоты и другие предметы. Ситуация, когда археологи раскапывают средневековое жилище и находят рядом с домом берестяные письма, дает исследователям массу возможностей для поисков и сопоставлений.

Понятно, что человек, который жил в этом доме, скорее всего, и был адресатом писем. Если рядом оказывается несколько писем, адресованных одному и тому же лицу, то уже нет никаких сомнений в том, что мы знаем имя хозяина усадьбы. Если же этот человек был достаточно знатным, то есть шанс обнаружить это имя в летописях и других источниках. Работа историка превращается, таким образом, в работу криминалиста, который на основе нескольких случайных предметов и скомканной записки восстанавливает картину прошлого.

Рассказ о древнем Новгороде для 4 класса

Город Новгород находился на севере Древней Руси. Он лежал по обоим берегам реки Волхов, возле Ильмень-озера. По этой реке проходил путь из варяг в греки и поэтому Новгород всегда был центром торговли и купечества.

Новгород был поделён рекой на две части. На торговой стороне располагался торг, пристани для купеческих кораблей и различные ремесленные мастерские.

На другом берегу Волхва была Софийская сторона, где находился Новгородский кремль и где располагались дворцы знати и самых богатых купцов. Здесь же был дворец посадника и величественный Софийский собор.

Софийская и Торговая сторона соединялись мостом, переброшенным через Волхв.

В Новгороде также было много красивых церквей, но особенно славился этот город монастырями. Здесь находились Никольский и Зверин, Духов, Павлов и Антониев монастыри.

Прочитай текст. Используй его при рассказе о берестяных грамотах.

Почему почти все берестяные грамоты обнаружены в Новгороде

В настоящее время ученые обнаружили 1 тысячу 196 грамот, написанных на бересте. Из них только 107 были найдены не в Новгороде. При этом в столице Руси – Киеве, археологи нашли всего одну берестяную грамоту. Да и то пустую. Не могло быть, чтобы тогдашние киевляне были менее грамотными, чем новгородцы. У историков этот пазл никак не складывался. Причина же этого была все время буквально у них под ногами.

Все дело заключается в почве. Киев расположен на лессовых пористых грунтах с относительно глубоким залеганием грунтовых вод – в среднем от 4,5 до 5 метров. Любые предметы органического происхождения в такой почве разлагаются в течении нескольких сотен лет. Новгородская же почва влажная и плотная. Она прекрасно закрывает доступ воздуха к попавшим в нее древесине, коре, коже и костям, надежно консервируя их на века.

Самые поздние берестяные грамоты, которые были найдены археологами, датируются серединой XV века. Почему же на Руси после этого времени перестали пользоваться данным «мессенджером»? Все очень просто. Примерно тогда бумага резко подешевела. И именно ее стали использовать для передачи всевозможных сообщений.

Кишнец с тартюфелем

Однако вернёмся всё же в более сытые времена. Как известно, не хлебом единым сыт человек. Несомненно, каши тоже входили в меню средневековых новгородцев. Тем более что варить их было из чего: можно было взять пшённую, ячневую или гречневую крупу. С удовольствием ели тогда и горох. Сдабривали кашу маслом – льняным, конопляным или сливочным. Нет сомнений, что молочные продукты тоже были доступны новгородцам. В письменных источниках упоминаются масло и сыр.

За работой в поварне. Миниатюра XVII века

Не забывали и о «витаминном меню». В конце XVI века владельцы огородов, располагавшихся за пределами города, поставляли к царскому столу широкий ассортимент овощей и прочей зелени:

«лук и честнок, и хрен, и редку, и свёклу, и кислицу, и морковь, и гунбу, и зорю, и чабер, и мяту, и горчицу, и кишнец, и капусты свежие и солёные, и огурцы солёные».

Согласитесь, некоторые названия из этого списка звучат довольно экзотично для нашего слуха. А вот привычный и столь любимый многими картофель завоевал сердца и желудки россиян много позже. Новгородцы могут гордиться — произошло это не без их участия. В 1765 году по распоряжению Екатерины II картофельные клубни разослали «для раздачи дворянам и городским жителям» по разным губерниям империи. «Земляные яблоки красного длинного рода» получили и в Новгороде. Половину посадили в самом городе, другую – в окрестных деревнях. В городе диковинный овощ почувствовал себя хорошо: урожаю позавидовали бы многие нынешние дачники – выкопали тогда картофеля в 86 раз больше, чем посадили!

Оглушительный успех воодушевил новгородского губернатора Якова Сиверса, ставшего адептом столь плодовитого съедобного растения. Клубни «тартюфеля» или «потетоса» (в то время картофель называли и так) отправились в самые отдалённые уголки губернии. Правда, урожаи были не всегда обильными, и поначалу новгородцы лишь иногда варили картофель «со штями». Губернатор же предлагал и другие рецепты: запекать его в пирогах или просто в золе, «сваря в воде и размявши, употреблять в молоке» или с маслом, делать из него муку. И всё-таки до полной и безоговорочной победы картофеля в России оставался ещё где-то век.