Сталинозаводской район сталино

Содержание:

- Название Города[]

- «Замалчивание истории»

- Образование[]

- Андрей Глебов: крупнейший золотодобытчик Донбасса

- Немного о топонимике Донбасса, или Ленин — это Сталин

- Население[]

- От ДКСР к ДНР

- Чарльз Гаскойн: основатель Луганска

- Фёдор Енакиев: человек, построивший Енакиево

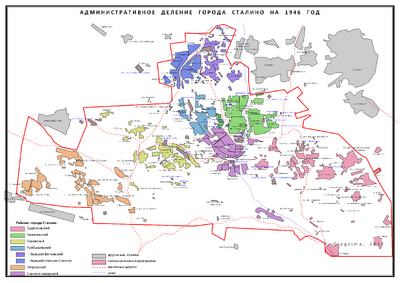

- Административное деление[]

- Городское хозяйство[]

- Алексей Алчевский: так начинался Алчевск

- История[]

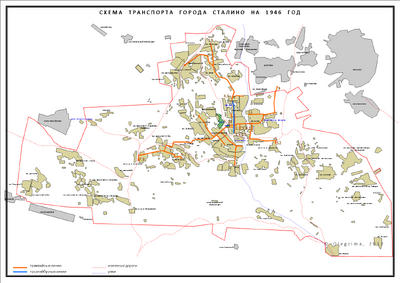

- Городской транспорт[]

Название Города[]

До 1923 года город носил название Юзовка в честь основателя города — бизнесмена Джона Юза (Хьюза, Hughes). В 1923 году город несколько месяцев назывался Троцк в честь Л. Д. Троцкого (однако, эта версия не имеет документального подтверждения). 9 марта 1924 года Юзовский горсовет постановил переименовать город Юзовку в город Сталино, а Юзовский округ в Сталинский; данное решение, согласно протоколу было связано с увековечением памяти товарища Ленина, а само решение передано во Всеукраинский центральный исполнительный комитет (ВУЦИК). 22 апреля 1924 года решением ВУЦИК городу Юзовка присвоено название Сталин. В конце 1920-х — начале 1930-х годов, без официальных постановлений, город стали именовать Сталино.

«Замалчивание истории»

Современные украинские историки предпочитают не углубляться в тему Донецко-Криворожской советской республики. Об этих событиях столетней давности не пишут и в учебниках.

«Замалчивание истории породило немало легенд вокруг ДКСР», — добавляет он.

- Рабочие города Харькова участвуют в демонстрации, 1917 год

- РИА Новости

Также по теме

«Националистическая мифология»: на Украине предложили признать «оккупацией» советский период истории страны

Киевские власти должны на законодательном уровне закрепить преемственность нынешним государством традиций Украинской народной…

По словам экспертов, у украинских историков для интерпретации событий после 1917 года есть «наработанный подход».

«Основатели ДКСР — это большевики-колонизаторы, и всё, что можно было сделать плохого, делали именно они. А всё, что им сопротивлялось, закладывало тем самым основы будущей украинской государственности», — отметил в интервью RT директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Между тем в ДНР и ЛНР столетие Донецко-Криворожской советской республики отмечают.

В частности, в честь исторического события в Донецком республиканском краеведческом музее подготовили к открытию новый зал «Республика, рождённая Революцией». В экспозиции — более 700 экспонатов: исторические документы, плакаты, письма из семейного архива товарища Артёма, образцы оружия, в том числе изготовленного рабочими Донецкого края, а также макеты бронепоездов времён Гражданской войны.

Образование[]

В 1956/57 учебном году в Сталино было: 121 общеобразовательная школа (в т. ч. 81 средняя, 28 семилетних и 12 начальных), 2 медицинских и музыкальное училища, 9 техникумов (в т. ч. горный, горнообогатительный, металлургический, 2 строительных, общественного питания и др.). Донецкий индустриальный (образован в апреле 1935 года в результате объединения горного и металлургического институтов, в марте 1934 года в горный институт влился углехимический институт), медицинский (открыт 28 ноября 1930 года) и педагогический (открыт в сентябре 1937 года) институты, Донецкий научно-исследовательский угольный институт, Украинский филиал Всесоюзного научно-исследовательского маркшейдерского института, научно-исследовательский институт физиологии труда и др.

Андрей Глебов: крупнейший золотодобытчик Донбасса

Выпускник престижного Института инженеров путей сообщения Андрей Глебов (1858–1895) прибыл в Донецкий бассейн в начале 1880‑х на строительство Екатерининской железной дороги. Обнаружил, что Донбасс — перспективная территория, богатая полезными ископаемыми. А это значит, что большие деньги лежат буквально под ногами — надо лишь нагнуться и взять их. Глебов познакомился с уже упоминавшимся Иваном Иловайским и вскоре принял предложение стать управляющим его Макеевским угольным рудником.

Поселился в усадьбе Иловайских — слободе Зуевке, расположенной в 25 верстах от копей (ныне Донецкая область). Со временем Глебов стал совладельцем Макеевского рудника. В 1887 году в окрестностях села Нагольное (ныне Антрацитовский район Луганской области) один крестьянин нашёл несколько больших кусков «рогового» серебра с большим содержанием металла. Глебов подключил к делу специалистов. Они сказали, что здешние земли богаты серебром и, возможно, другими драгметаллами. Андрей Николаевич был не из тех, кто упускает свой шанс. В 1889 году он заложил ярославское имение, получив за него 100 тыс. рублей. Это позволило купить 2,7 тыс. десятин земли близ соседнего села Нагольчик, а еще 5 тыс., включавших и окрестнос ти села Нагольное, взять в аренду сроком на 30 лет. На этой обширной территории суммарной площадью 7,7 тыс. десятин (8 412 га) Глебов начал разведочные работы по поиску залежей серебряных, свинцовых и цинковых руд. Разведка луганских недр длилась около трёх лет и сопровождалась насмешками со стороны соседейпомещиков. Они считали приезжего выскочку безумцем и не сомневались, что тот вскоре разорится. Однако результаты разведки превзошли ожидания: земля, купленная и взятая Глебовым в аренду, содержала не только серебро, но и золото.

Это открытие стало настоящей сенсацией, ведь речь шла о первом месторождении золота в европейской части Российской империи! Газета «Приазовский край» сообщила, что найденное Глебовым золото «первое и пока единственное в Европе». Образцы глебовской руды отправили на анализ в Париж. Выяснилось, что в каждой тонне не 5 граммов золота, как предполагалось, а 17! Дальнейшие изыскания выявили ещё 12 золотоносных жил. Что же касается серебра, ставшего основным поводом для проведения разведки, то оно тоже преподнесло сюрпризы. Собственно, в местном свинце обнаруживали серебро и раньше, но благодаря поисковым работам его открыли и в амболитах, где содержание этого металла оказалось значительно больше — не менее 2 %.

После смерти Ивана Иловайского Глебов стал единственным владельцем Макеевского угольного рудника. Он организовал «Акционерное общество Глебовских металлургических заводов», которому продал рудник за 2 млн. рублей. Крупнейшим акционером этого общества был сам же Глебов — он как бы выкупил актив у самого себя, присовокупив деньги других акционеров. Полученные средства Глебов вложил в новые сферы деятельности. Например, в Бахмутском уезде Екатерининской губернии арендовал большой участок земли для разработки и добычи камня. На территории современной Луганской области, близ поселка Байрак, нашёл залежи антрацита. Добывать его, впрочем, не стал — продал ещё не вынутый из земли уголь железоделательному заводу, принадлежавшему французам. 21 октября 1895 года предприниматель отправился на охоту в компании крупного промышленника Вячеслава Тенишева и князя Сергея Долгорукого, владевшего землями близ нынешнего города Енакиево. Подавая Глебову ружьё, егерь упал и нечаянно зацепил курок. Прогремел выстрел — весь заряд попал в бок 37‑летнему Глебову. Через два часа крупнейший золотодобытчик Донбасса скончался.

Немного о топонимике Донбасса, или Ленин — это Сталин

вс, 14/02/2021 — 00:22

Вместо эпиграфа

Разнообразием названий поселков и сел до революции Донбасс похвастаться не мог. По статистике, около 40% из них имели повторяющиеся названия. Примерно треть были образованы от личных имен, например, Александровка, Михайловка или Григорьевка. И вариации этих слов: Старо-Михайловка или Ново-Григорьевка. Кстати, именно эти названия – самые распространенные. Одних Александровок в Донбассе до революции было более 30 штук. Часть из них сохранилась и до сих пор.

Около 300 населенных пунктов имели немецкие и греческие названия. Греческие названия сохранились, немецких нет.

Вторые по популярности – названия, посвященные природе, различным животным, растениям и ландшафтным объектам. Это всякие Орловки, Калиновки и Озерки.

Население[]

По состоянию на 1941 год население города составляло 507 тыс. жит.

- 1870 год — 164 жит.

- 1872 год — 858 жит.

- 1884 год — 5 494 жит.

- 1897 год — 28 076 жит.

- 1901 год — 54 718 жит.

- 1910 год — 48,4 тыс. жит.

- 1914 год — 60,0 тыс. жит.

- 1917 год — 57 833 жит.

- 1923 год — 29,0 тыс. жит.

- 1924 год — 63 708 жит.

- 1925 год — 80 085 жит.

- 1926 год — 44 215 жит. (в собственно городе Сталино)

- 1927 год — 174,2 тыс. жит. (по переписи, 17 декабря 1926 года; в т.ч. в собственно городе Сталино 105 835 чел.)

- 1937 год — 246,0 тыс. жит.

- 1939 год — 462,4 тыс. жит. (по переписи 1939 года)

- 1940 год — 507,0 тыс. жит.

- 1943 год — 175,0 тыс. жит. (после освобождения города)

- 1951 год — 509,5 тыс. жит.

Национальный состав

До войны (по переписи 1926 года):

- русские — 59 518 жит. (56,2%)

- украинцы — 27 582 жит. (26,1%)

- евреи — 11 342 жит. (10,7%)

- татары — 1 433 жит. (1,4%)

- белорусы — 1 399 жит. (1,3%)

- поляки — 1 346 жит. (1,3%)

- греки — 719 жит. (0,7%)

- немцы — 417 жит. (0,4%)

- армяне — 376 жит. (0,4%)

- другие — 1 725 жит. (1,6%)

- всего — 105 857 жит.

После войны (по переписи 1959 года):

- русские — 50,6%

- украинцы — 40,7%

- евреи — 3,1%

- белорусы — 2,0%

- греки — 1,2%

- татары — 0,7%

- болгары — 0,3%

- молдаване — 0,3%

- другие — 1,3%

От ДКСР к ДНР

В феврале 2015 года депутаты Народного совета ДНР провозгласили преемственность Донецко-Криворожской Республики. Это событие должно было произойти ещё в 2014-м — в год объявления независимости ДНР и ЛНР, полагают некоторые историки.

Ранее некоторые эксперты высказывали сомнения в том, что преемственность ДНР от ДКСР правомерна.

- Донецкая область, Юзовка

Однако власти современной ДНР абсолютно уверены: республика — прямая наследница Кривдонбасса.

По его словам, сегодня ДКР и ДНР объединяют «не только общие враги — украинские националисты, но и то, что государственные деятели обеих республик (ДНР и ЛНР) считают Донбасс неотъемлемой частью русского мира».

Чарльз Гаскойн: основатель Луганска

Памятник Чарльзу Гаскойну в Луганске. Установлен в 1995 г. Скульптор А. Редькин, архитектор Г. Головченко

Известный специалист по производству пушек, шотландец Чарльз Гаскойн (1739–1806) последние 20 лет прожил в Российской империи, где руководил рядом государственных военных заводов. В 1790 году Екатерина II поручила ему отправиться в Бахмутский и Донецкий уезды Екатеринославского наместничества, чтобы определить место для строительства ещё одного завода — литейно-пушечного. Исследовав месторождения полезных ископаемых, Гаскойн сообщил в Петербург: «Найденные прииски железной руды и каменного угля по освидетельствованию обещают богатейшее количество сих минералов в наилучшем качестве». Он предложил строить завод «при речке Лугани». В ноябре 1795 года императрица одобрила выбор и назначила Гаскойна директором будущего предприятия. А чтобы как‑то скрасить неудобства от пребывания в глуши, посреди степи, пожаловала ему чин статского советника и орден св. Владимира 3‑й степени.

Задачи, поставленные при строительстве Луганского чугунолитейного завода, — наладить промышленную добычу угля и организовать выпуск пушек — шотландец решил блестяще. Рабочихлитейщиков перевёл из другого руководимого им завода (Петрозаводского) и разместил в сёлах Каменный Брод и Вергунка. А весь административнотехнический персонал сформировал из инженеров, специально приглашённых из Британии. Для добычи угля в Лисьей балке заложили шахту — первую на территории Украины. Она начала работать в апреле 1796‑го. Выяснилось, однако, что «ломка каменного угля» — труд чрезвычайно тяжёлый. Желающих стать шахтёрами нашлось немного. Тогда Екатерина II распорядилась на подобные работы «присылать за содеянные вины преступников». Гаскойн руководил Луганским заводом наездами, ведь никто не отменял его директорских обязанностей на других предприятиях — в Ижорске, Кронштадте, Петербурге и других городах. Зато когда приезжал, оставался надолго. Его дом находился в красивом парке, расположенном в излучине Лугани. Вокруг дома провели канал, рядом построили оранжерею.

![]() В городской управе Луганска руководство завода решало многие текущие вопросы

В городской управе Луганска руководство завода решало многие текущие вопросы![]() Торговые заведения и ателье на Пушкинской улице

Торговые заведения и ателье на Пушкинской улице

![]() Луганск, завод Гартмана, 1910 г.

Луганск, завод Гартмана, 1910 г.![]() Литейный цех Луганского завода, 1912 г.

Литейный цех Луганского завода, 1912 г.

Довольно скоро на шахте вновь обострились кадровые проблемы. Дело в том, что в 1796 году Екатерина II скончалась, а новый император Павел I повелел: «Преступников… впредь по просьбе Гаскойна не присылать, дабы они по развратным своим нравам не портили других служителей». Следствием заботы о нравах стало падение объёма добычи угля, что отразилось и на количестве выпускаемых пушек. Поэтому через несколько лет это распоряжение было отменено.

![]() На плане 1912 года Луганск — большой город

На плане 1912 года Луганск — большой город![]() Панорама старого города. Справа — Николаевский собор, перед ним Успенская церковь, в центре — Воскресенская церковь

Панорама старого города. Справа — Николаевский собор, перед ним Успенская церковь, в центре — Воскресенская церковь

В 1805 году Гаскойн заболел и вернулся из Луганска в Петербург. А в следующем году умер. Однако Украина его не забыла. В 1995 году, когда Луганск праздновал своё 200‑летие, напротив краеведчес кого музея установили памятник Чарльзу Гаскойну — основателю города и первому директору Луганского литейного завода.

![]() Аттракцион в парке имени 1 Мая. Фото начала 1960-х гг.

Аттракцион в парке имени 1 Мая. Фото начала 1960-х гг.![]() Сквер возле обкома. Фото начала 1960-х гг.

Сквер возле обкома. Фото начала 1960-х гг.

Фёдор Енакиев: человек, построивший Енакиево

Основатель города Фёдор Енакиев (1852–1915) не сразу связал свою жизнь с Донбассом. Вначале он окончил Институт инженеров путей сообщения, работал в железнодорожном ведомстве. Судьбу Фёдора Егоровича круто повернула женитьба — родной брат супруги оказался влиятельным в финансовых кругах человеком и председателем Петербургского биржевого комитета. Он убедил свояка оставить государственную службу и заняться бизнесом. Обзаведясь деловыми связями и капиталом, Енакиев решил строить металлургический завод на Донбассе, ведь именно металл являлся причиной промышленного бума, который в те годы переживала страна. Нашёл компаньонов и вместе с ними учредил Русско-бельгийское металлургическое общество. В 1895 году предприниматель оставил Петербург и переехал на Донбасс.

Местом для строительства завода выбрал Софиевку. Лучшего и придумать было нельзя: рядом — залежи коксующихся углей и руды, вода (селение расположено на берегу речки Садки), неподалёку железная дорога — так что проблем с вывозом готовой продукции не будет. Словом, Русско-бельгийское общество приобрело земли у князя Сергея Долгорукого и начало постройку Петровского завода. Спустя два года государственная комиссия приняла предприятие, отметив в акте: «Завод состоит из двух доменных печей с суточной производительностью 18 000 пудов чугуна, с плавкой на криворожских и местных рудах, 120 коксовых батарей, двух конверторов проектной мощностью 36 000 пудов стали, двух угольных шахт, рельсопрокатного отделения, бессемеровского и мартеновского цехов».

![]() Енакиево в начале ХХ в. Фото, переданное А. Алфёровым музею космонавта Г. Берегового

Енакиево в начале ХХ в. Фото, переданное А. Алфёровым музею космонавта Г. Берегового![]() Станция Енакиево в начале ХХ в.

Станция Енакиево в начале ХХ в.

В ноябре 1897‑го задули первую доменную печь — новый завод дал первые пуды металла. Уже в следующем году Бахмутское уездное земское собрание предложило назвать местность, где расположился Петровский завод с прилегающими рудниками и рабочими посёлками, именем их создателя и покровителя. И вскоре на карте империи появился посёлок Енакиево. Такое же название получила местная железнодорожная станция. В 1900 году на заводе задули третью домну, заработала 20‑тонная мартеновская печь и несколько каменноугольных рудников — «Нарьевский», «Веровский», «Бунге». В течение следующих пяти лет были запущены ещё две печи, и Енакиевский завод стал одним из крупнейших в регионе производителей рельсов для железных дорог. Разрастался и посёлок.

Если вскоре после запуска завода население Енакиево составляло 2,7 тыс. человек, то в 1916 году там уже было 16 тыс. жителей. В центре посёлка стояли две каменные церкви, кирха, костёл, синагога, четыре двухэтажных дома и два десятка коттеджей для бельгийских специалистов, а также две гостиницы, почта и столовая. Рабочие лечились в заводской больнице на 185 коек. Досуг проводили в кинотеатре «Иллюзия», художественной самодеятельностью занимались в Народном доме и клубе работников металлургического завода. Книголюбы посещали библиотеку потребительского товарищества. Дети рабочих Русскобельгийского общества учились в четырёх школах: двух четырёхклассных — поселковой и заводской, трёхклассной церковно-приходской и двухклассной Товарищества помощи бедным евреям. Развитие металлургического бизнеса на Донбассе шло семимильными шагами, но ограниченная пропускная способность железнодорожной ветки тормозила дальнейший рост производства. Енакиев вместе с двумя компаньонами учредил Общество по постройке Северо-Донецкой железной дороги, которая должна была «обслуживать каменноугольные залежи северного района Донецкого бассейна», доставляя потребителям 100 млн. пудов каменного угля ежегодно. Проект железной дороги Фёдор Егорович разработал лично.

![]() Панорама Енакиево. Фото В. Гикавого

Панорама Енакиево. Фото В. Гикавого

И хотя некоторые члены Государственной думы резко возразили против его плана, профессиональные знания инженера-путейца помогли Енакиеву разбить доводы оппонентов. В результате от Штеровки до Мариуполя проложили железнодорожное полотно, что открыло углю Луганщины дорогу на новые рынки сбыта. В январе 1915 года миллионер отправился на отдых в подмосковный санаторий и там неожиданно скончался в возрасте 63 лет. Родственники исполнили волю покойного — похоронили его в Енакиево… Бронзовый бюст основателю города и металлургического завода открыли в центре Енакиево в 2010 году.

Административное деление[]

На 1 сентября 1947 года город Сталино имеет 6 городских районов:

- Будённовский район Сталино

- Калининский район Сталино

- Кировский район Сталино

- Куйбышевский район Сталино

- Петровский район Сталино

- Сталино-Заводской район Сталино

Сталинскому городскому совету подчинены 6 посёлков и 2 поселковых совета:

- пос. Будённовка

- пос. Ларинка

- пос. Рутченково

- пос. шахты №11 «Смолянка»

- пос. ж.-д. станции Сталино

- пос. Шахты №2/16

- Авдотьинский поссовет

- пгт Авдотьино

- пос. отдела совхоза «Тепличный»

- х. Ленина

- х. Осмолова

- х. Приволье

- х. Рутчанский

- х. Широкий

- Ларинский поссовет

- пгт Ларино

- пос. отдела совхоза «Тепличный»

- х. Весёлый

- х. Павлоградский

- х. Синельниково

- х. Шевченко

В 1920-1930-х годах также существовали и к 1939 году были упразднены следующие сельсоветы:

- Будённовский рудсовет (вошёл непосредственно в г. Сталино)

- Григорьевский №1 сельсовет (вошёл непосредственно в г. Сталино)

- Мушкетовский сельсовет (вошёл непосредственно в г. Сталино)

- Петровский рудсовет (вошёл непосредственно в г. Сталино)

- Рутченковский рудсовет (вошёл непосредственно в г. Сталино)

Городское хозяйство[]

При Советской власти осуществлено большое жилищное и коммунальное строительство. 23 января 1931 года постановлением правительства Сталино было отнесено к числу городов, подлежащих перепланироваке и упорядочению. Город украсился многоэтажными благоустроенными домами для рабочих и служащих, крупными зданиями для учреждений, парками и скверами. Площадь зелёных насаждений уже к 1937 достигла около 800 га против 10—12 га до революции исключительно в благоустроенной части города. Длина замощенных улиц — свыше 170 км. К 1950-м годам введено в эксплуатацию 1320 тыс. м кв. жилой площади и с помощью государства построено 15460 домов индивидуальными застройщиками. Сооружены: 9 стадионов, Дворец физической культуры, здание областной библиотеки, Дом пионеров, телевизионный центр. В послевоенное время значительно увеличена сеть водопровода, канализации и газификации. На территории города расположено 16 прудов общей площадью 200 га.

В 1930 — 1931 годах проходило строительство больницы имени Ворошилова (сейчас — больница имени Калинина), куда позже прокладывалась трамвайная линия (маршрут №11).

Алексей Алчевский: так начинался Алчевск

Алексей Алчевский. Фото А. Федецкого, Харьков

Видный банкир, владелец Торгового и Земельного банков Алексей Алчевский (1835–1901) начал вкладывать деньги в Донбасс в 1875 году. Предыстория такова. В Земельном банке были заложены поместья, расположенные близ недавно построенной ветки Луганск — Дебальцево Екатерининской железной дороги. Их владельцы, поддавшись охватившему регион каменноугольному буму, попытались организовать на своих землях горное дело и, не зная технологических тонкостей, быстро разорились. Поместья перешли в собственность банка.

Летом 1895 года закипела работа. Тысячи местных жителей кайлами и лопатами долбили землю, а тем временем из Германии и Бельгии прибывало оборудование, приезжали специалисты. Но прежде чем появились сталеплавильные цеха, доменные и мартеновские печи, у железнодорожной станции Юрьевка вырос промышленный посёлок. Для рабочих были возведены бараки, для инженеров — кирпичные двухэтажные домики на четыре семьи; школа и больница на 75 мест, разумеется, бесплатные. Новый промышленный гигант получил название ДЮМО — Донецко-Юрьевское металлургическое общество. Первую доменную печь после торжественных речей и молебна задули 26 мая 1896 года. А спустя три года здесь уже давали продукцию четыре домы, столько же мартеновских печей, три конвертора и девять прокатных станов.

Христина Алчевская, жена банкира, популяризатор украинского языка. Фото В. ДосекинаСын Алексея Алчевского Иван, известный оперный певец

Экономический кризис, охвативший Европу, со временем добрался и до Российской империи. Однако завод ДЮМО продолжал плавить чугун и сталь, выпускать разносортный прокат. И хотя эта продукция уже не находила сбыта, владелец не увольнял рабочих, стремясь сохранить производственный потенциал. Вскоре поддерживать на плаву убыточное производство стало нечем — оба банка Алексея Алчевского оказались на грани разорения. Спасти ситуацию мог только госзаказ. В конце апреля 1901 года горнозаводчик отправился в Петербург, но министр финансов Сергей Витте в контрактах отказал. В отчаянии Алчевский пошёл на вокзал и бросился под колёса пригородного поезда. Ирония судьбы: предприниматель погиб на рельсах, изготовленных на его заводе ДЮМО… В 1907‑м правительство увековечило имя знаменитого промышленника и банкира, переименовав Юрьевку в Алчевское (сейчас — город Алчевск). А столетие спустя, в 2005‑м, Нацбанк Украины ввёл в обращение юбилейную монету номиналом 2 гривны «Алексей Алчевский», выпущенную к 170‑летию со дня его рождения в серии «Выдающиеся личности Украины».

Памятник Алексею Алчевскому в Харькове. Подарок города Алчевска к 350‑летию Харькова. Установлен 23 августа 2004 г. Автор — самодеятельный скульптор и рабочий Алчевского металлургического комбината В. Стрельников

История[]

Среди крупных индустриальных городов СССР Сталино — один из наиболее молодых. Город возник в 1869 году при постройке англичанином Джоном Юзом металлургического завода, по имени которого и получил название Юзовка. Важнейшим стимулом и ближайшим поводом к возникновению металлургического завода в Сталино (и всей южной металлургии) было усиленное железнодорожное строительство в последние десятилетия 19 в. Этим объясняется преобладание рельсов в продукции завода, особенно в первый период его существования.

Старая Юзовка разделялась на относительно благоустроенную «английскую колонию», где жили хозяева завода и инженерно-технический персонал, и прилегающие к территории завода и шахтам стихийно возникавшие рабочие посёлки под названием «Собачевка», «Шанхай» и другие, состоявшие преимущественно из временных землянок и бараков, в которых в условиях большой скученности и крайней антисанитарии ютились рабочие. На территории Юзовки были расположены небольшие металлургические и металлические заводы Юза, Боссе, Путилова, рудоремонтный завод, Прохоровские коксовые печи, 10 угольных шахт и несколько десятков мелких мастерских. В рабочей Юзовке отсутствовало какое-либо благоустройство; не было мощёных улиц, водопровода, канализации.

К концу 70-х годов на заводах и шахтах Юзовки было занято около 4 тысяч рабочих. Условия труда были исключительно тяжёлыми. В апреле 1874 года произошла первая забастовка и демонстрация рабочих Юзовки. В 1875 году в Юзовке состоялась новая забастовка. 5 мая 1887 года шахтёры, объявив забастовку, потребовали повышения зарплаты. При столкновении с охраной завода 3 рабочих было убито и 15 ранено. В январе 1898 года рабочие в результате двухнедельной забастовки добились сокращения рабочего дня до 10-х часов. К началу 20 века в Юзовке было свыше 32 тыс. жителей. 17 января 1905 года рабочие Юзовки начали забастовку, но она была подавлена войсками. С 22 февраля до 8 марта 1905 года в Юзовке происходила всеобщая забастовка. В декабре 1905 года по инициативе большевиков был создан Совет рабочих депутатов. 27 декабря 1905 года в Юзовку вступили карательные отряды; рабочие подверглись жестоким репрессиям. В годы подъёма рабочего движения (1910—14) в Юзовке возникла сильная большевистская организация, которая в 1915 году провела ряд забастовок шахтёров. 5(18) марта 1917 года в Юзовке был вновь организован Совет рабочих депутатов. Во время борьбы против немецкой оккупации Украины многие рабочие Юзовки сражались в отрядах, организованных К. Е. Ворошиловым. Подпольно действовавший в Юзовке Ревком организовал 7 ноября 1918 года всеобщую однодневную забастовку, направленную против оккупантов. В апреле 1919 года в Юзовке была установлена Советская власть, но вскоре город захватили деникинцы. В декабре 1919 года Красная Армия освободила весь Донбасс и Юзовку от белогвардейцев.

За годы Советской власти Сталино превратился в крупнейший центр металлургической и угольной промышленности и благоустроенный город Донбасса.

К концу 1926 года на территории Сталинского городского совета (в т.ч. с подчинёнными населёнными пунктами) имелось 19 шахт, объединённых в пять рудников (позже стали именоваться трестами), работали:

- Сталинский металлургический завод

- Сталинский машиностроительный завод (бывший завод Боссе)

- Сталинский азотный завод

- Кирпично-черепичный завод

- Ларинские известковые карьеры

- Ларинские карьеры глины, песка, строительного камня

- Мельница имени Карла Маркса (бывшая Филиппова)

- Швейная мастерская

Во время немецко-фашистской оккупации (21 октября 1941 — 8 сентября 1943) шахты, заводы и фабрики Сталино были разрушены. После освобождения Сталино от фашистских захватчиков за короткий срок были восстановлены на новой технической основе и введены в строй все промышленные предприятия. Восстановлены жилой фонд и коммунальное хозяйство города.

Городской транспорт[]

Проведены трамвайные и троллейбусные линии, расширено автобусное сообщение.

Имеется 12 трамвайных маршрутов:

- Центр — Станция Сталино

- Центр — Сенной базар

- Центр — Завод Боссе

- Центр — Смолянка

- Центр — Рутченково (ДК им. Франко)

- Центр — Ветка

- Рутченково (ДК им. Франко) — Станция Рутченково

- Центр — Станция Рутченково

- Центр — Калиновка (Макеевское шоссе)

- Центр — Путиловский завод

- Больница им. Ворошилова — Калиновка (Макеевское шоссе)

- Центр — Мушкетово

Имеется один троллейбусный маршрут (строится, 1950 год, продолжение линии от Студгородка до станции Сталино):

- Металлургический завод — Студгородок