Краткая биография южной ссылки пушкина (1820-1824)

Содержание:

«Француз» в Царскосельском лицее

Илья Репин. Александр Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года (фрагмент). 1911. Всероссийский музей А.С. Пушкина, Санкт-Петербург

В 1811 году родители Пушкина решили отдать сына в Иезуитский коллегиум, но их планы изменились, когда в Царском Селе открылся лицей для дворянских детей. По протекции друзей Пушкины устроили 12-летнего сына в элитное заведение. Изначально здесь собирались готовить детей из императорской семьи и их сверстников к высшим гражданским чинам. Но статус Лицея понизился: Пушкин учился в привилегированном и закрытом учреждении, но среди равных себе детей из обедневших фамилий. В стенах Лицея многие крепко сдружились. Три товарища — Иван Пущин, Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер — остались друзьями Пушкина на всю жизнь.

В Лицее преподавали известный юрист Александр Куницын, философ Александр Галич, филолог Николай Кошанский. Именно профессора в большей степени влияли на интеллектуальное и нравственное становление лицеистов — родные могли навещать своих детей только по выходным. В будние дни занятия начинались в семь утра и продолжались до позднего вечера. В годы учебы Александр Пушкин воспринимал альма-матер как «монастырь» и мечтал о свободе, которая наступит с окончанием Лицея.

Учился Пушкин не очень хорошо, особенно тяжело юному писателю давались логика и математика. При блестящей памяти ему недоставало усидчивости и внимания. Однако преподаватели отмечали эрудицию воспитанника. В Лицее он продолжал много читать и писать тексты на французском языке. Лицеист Сергей Комовский вспоминал, что из-за любви к этому языку Пушкина «называли… в насмешку французом, а по физиономии и некоторым привычкам обезьяною и даже смесью обезьяны с тигром».

На русском языке Александр Пушкин составлял небольшие эпиграммы и послания, а также намечал структуру будущей автобиографии. Юного автора настолько увлекало литературное творчество, что идеи произведений рождались одна за другой на несколько месяцев вперед: «Вчера написал я третью главу «Фатама, или Разум человеческий». <…> Начал я комедию — не знаю, кончу ли ее. Третьего дня хотел я написать ироическую поэму «Игорь и Ольга». Летом напишу я «Картину Царского Села»».</…> Писал Пушкин и стихотворения. В 1814 году он впервые опубликовал одно из них — «К другу-стихотворцу» — под псевдонимом Александр Н.к.ш.п. в журнале «Вестник Европы».

Первый крупный успех ждал Пушкина в 1815 году во время зимнего переводного экзамена — 15-летний лицеист прочитал свое стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». На экзамене присутствовал Гавриил Державин, он был потрясен творением юного поэта. Пушкин позже писал: «Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять… Меня искали, но не нашли».

Александр Сергеевич Пушкин — биография

Александр Сергеевич Пушкин — настоящая легенда российской словесности, основоположник современного родного языка, видная фигура направления реализма. Талантливый литератор работал сразу в нескольких жанрах: писал прозу, занимался поэзией. И те, и другие произведения автора хорошо известны.

Почти за два века, которые прошли с момента их создания, поэмы, стихотворения, сказки и повести за авторством Пушкина стали настоящей нетленной классикой, известной далеко за пределами России.

Помимо собственно литературной работы писатель прославился еще и как публицист, критик, а также журналист. При жизни Пушкина считали живым олицетворением, символом русской словесности.

Он был одним из самых авторитетных литературных деятелей своего времени. После смерти эта слава стала лишь сильнее и закрепилась в веках.

Как и многие гениальные люди, Александр Сергеевич был человеком непростым. По воспоминаниям современников, острым на язык и саркастичным. Иногда даже неуместно жестоким в своих высказываниях.

В ранние годы совершенно не любил учебу в классическом понимании этого слова. Зато обладал большой любознательностью, интересом к чтению и гуманитарным наукам, недюжинными талантами.

18Кисловодск

Из Тифлиса Пушкин отправился опять на воды. 10 августа он был во Владикавказе, а 15 августа достиг Горячеводска. Пушкин пробыл там более недели и около 20 августа прибыл в Кисловодск.

Сохранилась выписка из журнала принимаемых посетителями ванн, согласно которой за период с 21 августа по 6 сентября Пушкин принял 19 ванн, за которые было уплачено 19 рублей. В начале и в конце поэт принимал по одной подогретой ванне в день, а в середине курса лечения в течение пяти дней (с одним перерывом) принимал по две.

В Кисловодске сохранился двухэтажный дом с длинными деревянными галереями (по улице Коминтерна, 5), где, по свидетельству М. И. Пущина, останавливался Пушкин. Дом этот принадлежал историку и помещику А. Ф. Реброву; впоследствии он подвергся значительным переделкам.

8 сентября 1829 года Пушкин заявил «в комендантском управлении при Горячих минеральных водах» свою подорожную и в тот же день выехал в обратный путь.

Южная ссылка

В мае 1820 года Александр Пушкин выехал из Петербурга в Екатеринослав. Так началась ссылка поэта на юг Империи. Причины южной ссылки Пушкина были весьма тривиальны: выпуск «в свет» нескольких едких эпиграмм на власть предержащих самого высокого уровня. Даже в наши дни за подобное предусмотрена хоть и формальная, но всё же весьма неприятная ответственность. Что же говорить о тех смутных временах, когда даже шуточное представление монарха на карикатуре приравнивалось к государственной измене. Как бы то ни было, благодаря вмешательству в дело Чаадаева и Карамзина, серьёзных последствий молодой Пушкин смог избежать. География поездок Пушкина в период 1820-1824 годы была весьма обширной и включала в себя юг Малороссии, Крым, Бессарабию. Биография поэта того периода наполнена яркими событиями: тут и поездки поэта по Крыму, и прелести армейской жизни в Кишиневе, и богатая событиями и интригами, почти столичная, жизнь в Одессе. Период южной ссылки – романтический период творчества А.С. Пушкина. Романтизм поэта не был навязан модными веяниями западной литературы, он являлся отражением того времени и тех событий, которые имели место на его родине – ведь тогда в русском обществе происходили серьёзные изменения: носители наиболее передовых на тот момент идей задумывались о переходе от революционных мечтаний к революционным действиям. На юге Империи поэт попадает в раскалённую среду революционной романтики. Лирика поэта того времени и является отражением идей и чаяний той среды.

Почти все творчество Пушкина в то время – это романтические произведения. Первое стихотворение, созданное им в августе 1820 г. – «Погасло дневное светило» было написано под впечатлением от прекрасного путешествия в Гурзуф. Это была классическая романтическая элегия, однако, в ней происходит переход Пушкина от беспроблемной юности к творческой зрелости, при котором поэт осознаёт ответственность за свой талант, учится непредвзято судить сам себя.

Через несколько дней Пушкин приступает к написанию «Кавказского пленника», над которым работает более полугода. Здесь впервые в отечественной литературе читателю предстаёт новый образ романтического героя. Он не просто переживает романтические чувства, но и воплощает свои идеи в жизнь. Это принципиально новый типаж – в отличие от предыдущего поколения, целью жизни которого были наслаждения и праздности, здесь мы наблюдаем попытку современников Пушкина найти более высокий идеал человека, найти действительно интересную цель в жизни. В характере главного героя отражается неизбежный переход от праздной юности к зрелости, когда личность, помимо жизни страстями и удовольствиями, хочет жить мыслью и действием.

Более поздние стихи Пушкина периода южной ссылки – это поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1823 г.) и «Цыганы» (1824 г.). В них герои ещё более романтизированы, чем в «Пленнике». Критика общества, выраженная словами Алеко, главного героя «Цыган», это не просто развенчание старых идеалов, это декларирование романтического героя, вообще никак не связанного с обществом, окончательно порвавшего с ним. Но здесь Пушкин как-бы хочет показать, к чему приводит «абсолютный романтизм», показывает что романтика, оторванная от реалий жизни, ни к чему хорошему не приведет. Именно в процессе написания «Цыган» происходит начало преображения Пушкина, его уход от романтизма; как раз тогда автор приступает к первым наброскам своего бессмертного произведения «Евгений Онегин».

Говоря кратко о южной ссылке Пушкина, можно сделать вывод: по окончании ссылки в творчестве автора наметился перелом. Пушкин попрощался со своим романтическим прошлым, с его героями и идеалами, он, как говорят, перешел на новый уровень. Он вырос. Переход от романтических поэм к реализму, от элегий к трагедиям совершался не только от перемены мыслей и идеалов в душе поэта, но и под воздействием обстоятельств, вносимых в его жизнь событиями того исторического периода.

Окончательную точку в своём романтическом периоде Пушкин поставил 7 апреля 1825 года, когда в деревеньке Воронич заказал панихиду по Джорджу Байрону. Многие восприняли этот жест, как очередную экстравагантную выходку поэта. Никто тогда не понимал, что эта панихида по «Байрону в себе». Пушкина-романтика больше не было, появился Пушкин-реалист.

Источник

Царскосельский лицей

В начале 10-х годов пришло время учиться дальше. В 11-м Александр Сергеевич отправился в Петербург. Родители отдали Пушкина в Царскосельский лицей, который только что открыл свои двери. Это заведение находилось под опекой царской семьи и располагалось прямо у Екатерининского дворца.

Образование в Царскосельском лицее строилось по уникальной, революционной на тот момент программе. Здесь преподавали наиболее именитые специалисты и педагоги, ученые. Отсутствовали телесные наказания, которые все еще практиковались, причем повсеместно. Атмосфера лицея была дружеской и максимально непринужденной.

Первый поток, куда попал и сам Александр Сергеевич Пушкин, состоял всего из 30-и человек. На обучение брали мальчиков дворянского происхождения. Одноклассниками юноши стали Иван Пущин, Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер.

Пушкин быстро сдружился с новым окружением. С большинством одноклассников по Царскосельскому лицею он поддерживал теплые отношения на протяжении всей своей жизни.

Педагогами юных дворян выступали академики, видные ученые деятели. Одним из таких был, например, А.П. Куницын, которого Пушкин помнил все годы после выпуска.

Обучение строилось по необычным принципам. Помимо типичных школьных предметов, наук, лицеисты упражнялись в творческой активности. Сочиняли стихотворения, выпускали собственный рукописный журнал. Организовывали свои кружки. Так, молодые люди собирались каждый вечер и экспромтом, с ходу сочиняли стихи.

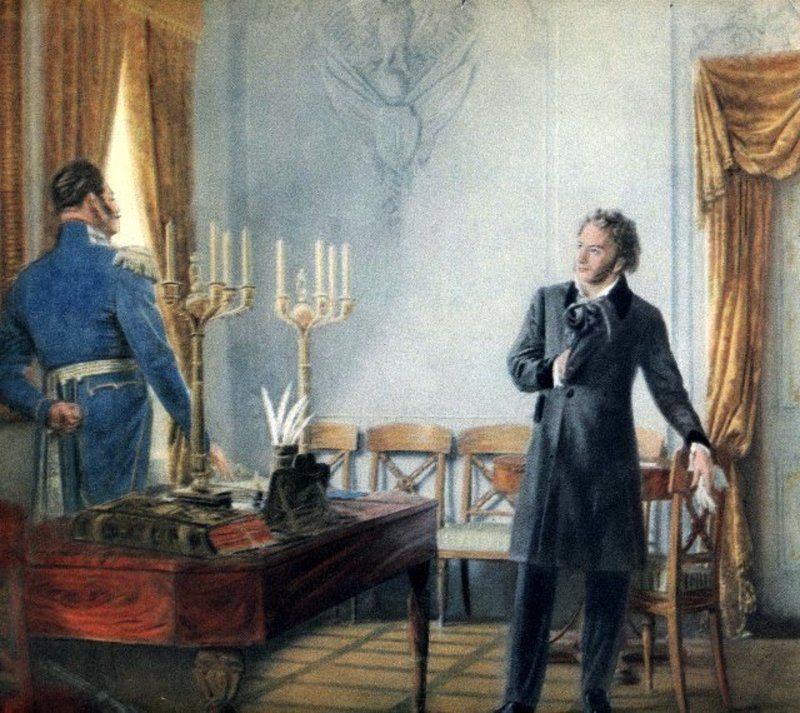

А.С. Пушкин читает стихи

В будущем выпуск Пушкина признали одним из наиболее успешных. Но радость была омрачена восстанием декабристов, в котором Пущин и Кюхельбекер принимали деятельное участие, за что были осуждены.

По парадоксальному стечению обстоятельств, эксперимент стал слишком удачным, породив на свет свободолюбивых, мыслящих дворян, которые видели наперед и могли думать о благе страны, а не только своем личном.

По стечению обстоятельств Пушкин в восстании не участвовал. В Царскосельском лицее его талант получил дальнейшее развитие и начал в полной мере раскрываться.

За годы учебы на новом месте, Александр Сергеевич написал множество стихотворений. Юный поэт творил под влиянием большого числа лириков. Особенно французского происхождения. Но не только.

Александр Пушкин

Начинающий литератор учился у Жуковского и Батюшкова, комбинировал разные формы и способы выразительности. Пробовал свои силы в различных стилях и направлениях поэзии, лирики.

Творческая биография Александра Пушкина началась в 1814-м году. Тогда он в первый раз опубликовал свое произведение «К другу-стихотворцу» в «Вестнике Европы». На тот момент поэт печатался под псевдонимом.

В 1815-м из-под пера вышло стихотворение «Воспоминание в царском селе», которое молодой человек представил на экзамене словесности.

Особую известность произведение получило не столько за содержание, сколько благодаря реакции Гавриила Державина. Крупного поэта, который на тот момент отходил от творческих дел из-за преклонного возраста.

Пушкин А.С.

В те же годы Пушкин испытывал сильное влияние Дениса Давыдова, другого выдающегося лирика, которому начинающий поэт старался подражать.

Под впечатлением его трудов на свет появлялись новые произведения: «Казак», «Пирующие студенты», «Усы» и прочие.

Учебу в Царскосельском лицее Пушкин закончил в 1817-м.

«Снова в Петербурге»

Период после возвращения поэта из ссылки в Михайловское условно называют «Снова в Петербурге» (1826-1830-е гг.) Сначала Пушкин, человек искренний и порывистый, увидел в новом царе то, что ему хотелось увидеть: надежду на лучшее будущее России. Поэтому он абсолютно искренен, когда пишет в стихотворении «Друзьям» (1828): «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю: Я смело чувства выражаю, Языком сердца говорю». Тем более что заканчивается это стихотворение глубочайшей мыслью, обращенной, вероятно, непосредственно к царю: «Беда стране, где раб и льстец Одни приближены к престолу…».

Однако действительность не оправдала надежд поэта, и он, далеко не случайно, обращается в своем творчестве к образу Петра I, в котором, как мы знаем, многие русские поэты видели образец служения интересам России. Так появляется поэма «Полтава» (1828), в которой противостоят друг другу образы царя-героя и гетмана-изменника, причем каждый из них выписан именно в этом ключе, образы эти почти лишены психологизма, герои предстают как государственные деятели по преимуществу. Крупнейшей творческой удачей поэта можно считать образ Марии, который «имел большое значение не только для русской поэзии…».

В этот период лирическое дарование поэта заблистало новыми гранями. Пушкин проявил себя как верный друг, который не отрекается от друзей тогда, когда они оказываются в опале и когда признание в симпатии к ним далеко не безопасно, о чем недвусмысленно свидетельствуют стихотворения «Во глубине сибирских руд…» (1827), переданное в Сибирь декабристам, и «Арион» (1827), в котором есть такие строки: «Лишь я, таинственный певец, На берег выброшен грозою, Я гимны прежние пою…». Кроме этих стихотворений, созданы и такие лирические шедевры, как «Зимняя дорога» (1826), «Талисман» (1827), «Дар напрасный, дар случайный…» (1828), «Анчар» (1828), «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» (1829), «Зимнее утро» (1829), «Я вас любил, любовь еще, быть может…» (1829), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829)… Это была по-прежнему пушкинская лирика, но теперь поэт достиг высочайшего уровня философского обобщения, в его стихотворениях стала доминировать подлинная мудрость, которая выражалась в по-прежнему совершенных строках.

Михайловское

Возвращение в отчий дом для поэта обернулось очередной ссылкой. Собственный отец надзирал за родным сыном, и такая жизнь для свободолюбивого Александра Сергеевича была просто невыносима. В результате серьезного конфликта с отцом вся семья, включая мать, брата и сестру, покинула Михайловское и перебралась в столицу. Пушкин остался один в компании Арины Родионовны.

Несмотря на подавленное состояние и уныние, на протяжении двух лет, проведенных в Михайловском, поэт много и плодотворно работал. Пушкину были чужды обычные «помещичьи» забавы. Он много читал, восполняя пробелы в домашнем и лицейском образовании. Поэт постоянно выписывал книги из столицы, которые досматривались полицией, его письма также вскрывались и прочитывались.

Восстание 14 декабря 1825 года

В этих условиях были написаны «Кавказский пленник», «Борис Годунов», «Граф Нулин», множество стихотворений (в том числе «Зимнее утро», «Наполеон», «Песнь о вещем Олеге»), ряд статей, несколько глав «Евгения Онегина».

Известно, что во время ссылки в Михайловском к Пушкину приезжал его давний и лучший лицейский друг – Пущин. Также поэт общался с семейством Осиповых — помещиками, которым принадлежало соседнее село Тригорское.

Известие о восстании 14 декабря 1825 года, в организации которого участвовали многие из друзей и знакомых поэта, застало Александра Сергеевича врасплох. Вероятность того, что опальный Пушкин принял бы участие в восстании, была настолько велика, что друзья обманули его, назвав неверную дату готовящегося переворота и сохранив для Родины великого поэта. Многие участники мятежа были сосланы в Сибирь, а главные зачинщики — повешены.

Послания

Александру Сергеевичу настоящее виделось неопределенным, унылым и бесприютным. Часто появлялись психологические параллели с другими опальными поэтами – Овидием, Баратынским и Байроном. В 1821 году Пушкин создал послание «К Овидию», а также историческую элегию под названием «Наполеон». Яркие образы странников и изгнанников представлены также в посланиях к Баратынскому, написанных в 1822 году.

Отметим, что для посланий характерны такие жанровые особенности элегий, как фрагментарность, быстрая смена чувств, исповедальность. Для Александра Сергеевича они являлись формой обращения как к новым знакомым, так и к друзьям из Петербурга. Круг адресатов очень широк: Н. И. Гнедич, А. А. Дельвиг, П. А. Вяземский, П. А. Катенин, П. Я. Чаадаев, Е. А. Баратынский, Ф. Ф. Юрьев и др. Эти послания порой становились письмами-исповедями. Александр Сергеевич размышлял в них о жизни в изгнании, порой вспоминал радость общения со своими друзьями. В таких произведениях, как «Послание цензору», «К моей чернильнице», «К Овидию», представлены раздумья поэта о ситуации в литературе, о творчестве, о превратностях судьбы.

Происхождение

Александр Сергеевич Пушкин появился на свет 26 мая (по новому стилю 6 июня) 1799 года в Москве в день праздника Вознесения в нетитулованной дворянской помещичьей семье в Немецкой слободе. Крестили будущего поэта 8 июня в Елохове, церковь Богоявления. В этот же день у императора родилась внучка – в ее часть гудели колокола, во всех церквях шли молебны.

Мать Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал и отец Пушкина Сергей Львович были дальними родственниками. Вся семья относилась к самой образованной части московского общества. Род Пушкиных, согласно генеалогической легенде, восходит к Ратше – «мужу честну».

Автор часто писал в прозе и в стихах о своей родословной – в предках он видел образец древнего рода, настоящей «аристократии», которая честно служила отечеству, но не снискала благосклонности правителей и была «гонима».

Прадед Пушкина по материнской линии был африканцем – его звали Абрам Петрович Ганнибал. Предок был воспитанником и слугой Петра I, а в последствии стал военным инженером и генералом.

Дед по отцу – Лев Александрович был полковником артиллерии, капитаном гвардии. Сергей Львович (1770 – 1848) – отец Пушкина был майором в отставке, поэтом-любителем и светским острословом. Надежда Осиповна (1775 – 1836) – мать поэта была внучкой Ганнибала. Василий Львович (1766 -1830) – дядя по отцу был поэтом и другом Карамзина. У Александра были брат и сестра – Лев (1805 – 1852) и Ольга (1797 – 1868), жена Павлищева.

Пылкие страсти, руководившие предками по материнской и отцовской линии, оказали весомое значение на характер Пушкина.

Внешность

Рост А. С. Пушкина составлял 2 аршина 5 вершков с половиной (он замерен художником Григорием Чернецовым 15 апреля 1832 года) . Это 166,7 см, что на то время было для мужчины немало (рост жены Пушкина составлял 173 см). О внешности Пушкина у современников сложились различные мнения. В бо́льшей степени они зависят от отношения к нему. В общепринятом понимании Пушкина никто не называл красивым, однако многие отмечали, что черты его лица делались прекрасными, когда становились отражением его одухотворённости. М. В

Юзефович особенно обращал внимание на глаза Пушкина, «в которых, казалось, отражалось всё прекрасное в природе». Л

П. Никольская, встретившая в 1833 году Пушкина на обеде у нижегородского губернатора, так описывает его:

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но некрасиво: большой открытый лоб, длинный нос, толстые губы – вообще неправильные черты. Но что у него было великолепно – это тёмно-серые с синеватым отливом глаза – большие, ясные. Нельзя передать выражение этих глаз: какое-то жгучее, и при том ласкающее, приятное. Я никогда не видела лица более выразительного: умное, доброе, энергичное. <�…> Он хорошо говорит: ах, сколько было ума и жизни в его неискусственной речи! А какой он весёлый, любезный, прелесть! Этот дурняшка мог нравиться…»

Дуэль и смерть

В 1833 году император пожаловал Александру Пушкину камер-юнкерский титул. Поэт был глубоко оскорблен, поскольку это звание давали лишь неоперившимся юнцам, а ему было уже тридцать пять. В то же время титул камер-юнкера давал доступ ко двору, а Николай желал, чтобы Наталья Пушкина присутствовала на императорских балах. Что касается самой Натали, которой было всего двадцать два года, она страстно желала танцевать, блистать и ловить на себе восхищенные взгляды.

Пока император платонически ухаживал за Натальей Николаевной, Александр Сергеевич тщетно пытался поправить финансовые дела. Он брал у государя ссуду за ссудой, опубликовал «Историю Пугачева», затем взялся за издание журнала «Современник», где печатались произведения Гоголя, Вяземского, Тургенева, Жуковского и самого Пушкина. Однако все его проекты оказались убыточными, а долг перед казной все возрастал.

Барон Дантес

1836 год оказался несчастливым для Александра Сергеевича. Он много работал, пытаясь разобраться с долгами. Весной умерла его мать, и поэт очень горевал. Далее последовали сплетни, связанные с именем Натальи Николаевны и гвардейцем-французом бароном Дантесом, который без стеснения ухаживал за супругой Пушкина.

Первая дуэль стараниями друзей поэта все же не состоялась, хотя Александр Сергеевич готов был с оружием в руках защищать честь своей Натали, в верности которой был абсолютно уверен.

Вскоре по столице вновь поползли слухи, да и сам Геккерн интриговал против Пушкина и его жены, стараясь опорочить обоих. Взбешенный поэт отправил послу оскорбительное письмо. Геккерн не имел возможности лично драться на дуэли, поскольку это означало крах его дипломатической карьеры, и Дантес, выступая в защиту своего приемного отца, вызвал Александра Сергеевича на дуэль.

«Дуэль Пушкина с Дантесом». Художник А. А. Наумов, 1884 год

Роковая встреча противников состоялась 27 января 1837 года на Черной речке. Пуля, выпущенная французом, пробила шейку бедра и попала в живот Пушкину. Это и стало причиной смерти поэта, поскольку в то время такое ранение было неизлечимо. Два дня прожил Александр Сергеевич в страшных мучениях.

Не теряя мужества и присутствия духа, Пушкин переписывался с императором, который пообещал взять на себя заботу о его семье, исповедался священнику, попрощался с близкими и скончался 29 января (10 февраля – по новому стилю) 1837 года.

Могила Александра Сергеевича Пушкина

Отпевали солнце русской поэзии в церкви Спаса Нерукотворного Образа, а похороны состоялись 6 февраля в Святогорском монастыре. Могила поэта, согласно его желанию, расположена рядом с могилой матери.

После смерти Пушкина благодарные потомки воздвигли множество памятников в его честь. Только в Петербурге и Москве их насчитывается около сорока.

Детство

Александр Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 года в небогатой дворянской семье. Начальное образование, как это было принято у дворян, маленький Пушкин получил дома, его обучением занимались учителя и гувернеры, приглашаемые родителями из разных стран Европы. При этом, несмотря на яркий ум, будущее светило русской поэзии никак нельзя было назвать прилежным учеником, преподаватели и родные отмечали в нем отсутствие усердия, но со временем мальчик увлекся чтением.

Уже в возрасте семи лет в Пушкине начал развиваться его творческий талант. Начитавшись Мольера, Лафонтена и Вольтера, он сочинял на французском языке маленькие комедии, басни и даже пытался написать поэму.

7Каррас

Вместе с Раевским Пушкин побывал в немецкой колонии Каррас у подножья горы Бештау. Она была основана в 1802 году миссионерами с целью распространения протестантской религии среди местного населения. Колония в то время состояла из нескольких домов, расположенных по одной улице в полверсты длиною.

«Эти оригинальные поездки, — писал первый биограф Пушкина П. И. Бартенев, — эта жизнь, вольная, заманчивая и совсем непохожая на прежнюю, эта новость и нечаянность впечатлений, жизнь в кибитках и палатках, разнообразные прогулки, ночи под открытым южным небом, и кругом причудливые картины гор, новые, невиданные племена, аулы, сакли и верблюды, дикая вольность горских черкесов, а в нескольких часах пути упорная, жестокая война с громким именем Ермолова, — все это должно было чрезвычайно как нравиться молодому Пушкину».

Интриги и дуэль

В 1834 году поэт получает чин камер-юнкера, который вынуждает его к нежелательной для него светской жизни. Необходимость содержать семью, оказание материальной помощи родителям, необходимость отдавать каждое стихотворение на проверку Бенкендорфу и вынужденная задержка издательских дел – все это создавало большие финансовые затруднения для поэта. Издание «Истории Пугачева» не поправило финансового положения, и Пушкин просит разрешения уединиться в деревне для поправки свои дел. Осень 1835 года он проводит в Михайловском.

Большое значение в последние годы жизни и деятельности Пушкина архивных изысканий и издательские проекты (издание «Современника») приводят к непониманию окружающих. Многие считают, что Пушкин отходит от литературных трудов, занимается публицистикой историческими изысканиями исключительно ради заработка. Исследователи творчества Пушкина, в частности Тынянов, утверждают, что Пушкин значительно расширил границы литературного жанра за счет внелитературных – научных и публицистических.

Среди последних значительных сочинений Пушкина — «Капитанская дочка», эта повесть была закончена в лицейскую годовщину 19. 10. 1836 г., а также поэтический «каменноостровский цикл». 29.03. 1836 умерла мать Пушкина Надежда Осиповна, и он в связи с ее похоронами посещает Михайловское в последний раз.

С начала 1834 г. возникает светская интрига – влюбленность барона Дантеса в жену Пушкина. Получив анонимное послание, Пушкин вызывает Дантеса на дуэль. Француз попросил отсрочки и посватался к сестре Натальи, Екатерине Гончаровой. После долгих уговоров друзей Пушкин отозвал свой вызов. Дантес женился на Екатерине 10.01. 1837 года, но оскорбительные для поэта ухаживания с его стороны не прекратились. 27.01. 1837 года на Черной речке состоялась дуэль, которая привела к трагической гибели поэта. Пушкин скончался 29. 01 1837 г. в квартире на набережной Мойки, которая стала его музеем. Ежегодно 6.06 и в другие памятные даты здесь проходят в поэтические вечера, концерты и другие мероприятия. Творчество поэта пользуется всенародной любовью и восхищением, Пушкин оказал влияние на творчество всех выдающихся русских поэтов и писателей как в XIX, так и в XX веке. На тексты Пушкина созданы множество музыкальных сочинений, знаменитые оперы Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова.

Детство и юность

Будущий поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года по новому стилю в городе Москве. Молодой человек имел дворянские корни и довольно интересное происхождение.

Отца Пушкина звали Сергей Львович. Мужчина трудился поэтом-любителем, но славы, равной таковой у сына, снискать ему не удалось.

А.С. Пушкин в детстве

Кроме прочего, он обладал уникальным остроумием. Талант красиво говорить и искать необычное в обыденном в полной мере передался и юному Александру, который унаследовал многое от своего родителя.

Ближайшие предки по отцу были кадровыми военными и не имели отношения к высокому искусству. А вот дядя будущего литератора, Василий Львович, прославился на поэтическом поприще куда больше.

Мать звали Надежда Осиповна. Женщина происходила от известного российского генерала, военного инженера, воспитанника Петра I, Абрама Петровича Ганнибала. Того самого, который вошел в историю как африканский предок Пушкина.

Будущий поэт был не единственным ребенком в семье. Помимо него чета воспитала сестру Ольгу, а также брата Льва Сергеевича, который впоследствии стал литературным секретарем знаменитого лирика. Пушкин же родился в 1799 и был средним ребенком.

Маленький А.С. Пушкин

Систематическое образование литератор получал самостоятельно. Мать и отец наняли сыну нескольких гувернеров. Как и было принято в то время, в кругу высшего общества, молодой человек получал типично французское воспитание и образование.

Кроме того, и сами родители поэта Пушкина были людьми интеллектуальными, отличались широким кругозором.

В доме Александра Сергеевича постоянно кипела жизнь. Художники, поэты, музыканты, писателя были желанными гостями в стенах Пушкиных. Разумеется, это сказывалось на развитии и интеллектуальном воспитании юного литератора.

Летние месяцы детства Пушкин проводил в Подмосковье, недалеко от Звенигорода в доме бабушки со стороны матери, которую звали Мария Алексеевна.

А.С. Пушкин в юности

Обстановка тут была куда скромнее. Кроме того, именно стараниями старшей родственницы Пушкин познакомился с Ариной Родионовной. Той самой знаменитой няней, которая уже долгое время работала у бабушки Пушкина.

В селе молодой человек активно воспитывал исконно русскую культуру. Знакомился с бытом. Взахлеб слушал истории, предания, сказки своей няни.

Пушкин получил уникальное воспитание. Благодаря гувернерам, он развивался на французский манер. Но в то же время личность поэта и прозаика формировалась под влиянием русской культуры во всех ее проявлениях. И в первую очередь — собственно народной, которая лучше всего отражала быт и нравы простых людей, выработанные веками.

Бабушку юный Александр навещал каждое лето. Так продолжалось с 1805 по 1810-й. В ранние годы молодой человек отличался своенравным характером и необузданным нравом.

А.С. Пушкин в молодости

По воспоминаниям бабушки, он совершенно не желал учиться, заниматься из-под палки. Зато с удовольствием осваивал то, что было интересно ему самому. Много и охотно читал.

Подобные противоречия вместе с импульсивностью молодого человека сильно волновали и родителей, и бабушку. Никто не знал, чем обернется такой характер юноши в будущем.