Лучшие соборы санкт-петербурга: названия, фото и описания

Содержание:

- Собор Владимирской иконы Божией Матери

- Петропавловский собор.

- Конкурс проектов нового собора.

- Благоустройство территории монастыря

- Информация для посещения

- Католический собор Святой Екатерины

- Троице-Измайловский собор

- Базилика Святой Екатерины Александрийской

- Андреевский собор

- Исаакиевский собор

- Колокольня и звонница

- Храмы в честь Преображения в России

- Памятный крест уничтоженного Храма Св. мученицы Параскевы

- История храма в XIX и XX веках

- Архитектурные и культурные достопримечательности

- Казанский кафедральный собор.

Собор Владимирской иконы Божией Матери

Рекомендовать место

13

3

Церковь начала строиться в 1761 году по плану архитектора Х. Кнобеля. Первый камень обители заложили на Торговой площади, там, где раньше стояла одноименная деревянная церковь. Ее освятили спустя 20 лет. Со временем основное здание расширялось за счет пристраиваемых корпусов. Так, в 1848 году рядом с Владимирским собором архитектором Ф.И. Руска была построена часовня. Архитектурный ансамбль целого комплекса за долгие годы строительства выдержан в стиле классицизма, который плавно переходит в барокко.

Что касается внутренней отделки, то она роскошна и богата. Конечно же в центре всех убранств обители находится Владимирская икона Божией Матери.

Сохранились интересные факты, касающиеся церкви. Известно то, что в храме отпевали Арину Родионову, няню известно поэта А.С. Пушкина. А другое писатель Ф.М. Достоевский был до последних дней своей жизни прихожанином собора. В связи с этим каждый год в церкви проходит панихида по нему.

Петропавловский собор.

Украшением Петропавловской крепости слывет Петропавловский собор – старейший храм Петербурга.

Петропавловский собор – первый храм Санкт-Петербурга, который из небольшой деревянной церкви постройки 1703 года превратился в самое высокое (вместе с флюгером) архитектурное сооружение города. Закладка на месте деревянного прихода нового каменного Петропавловского собора началась в 1712 году по чертежам архитектора Д. Трезини, а строительство продолжалось до 1733 года. На Колокольне Петропавловского собора в Петербурге в 1776 году установили часы-куранты (английский мастер Красс). Золоченый шпиль обозначил высоту собора в Петропавловской крепости в 122, 5 метра. Шпиль Петропавловского собора украшает трех метровый ангел-флюгер.

Достопримечательностями Петропавловского собора стали резной иконостас с позолотой, царское место в малиновом бархате с золотой короной и двуглавым орлом. Интерьеры храма словно преобразились в парадный зал дворца. Петропавловский собор в Санкт-Петербурге считается усыпальницей российских царей династии Романовых, начиная с Петра Великого. Статус собора он обрел в 2000 году. Петропавловский собор в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга – это музей истории города на Неве, который находится по адресу: Петропавловская крепость, дом 7.

Конкурс проектов нового собора.

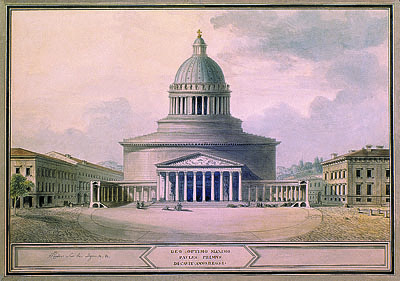

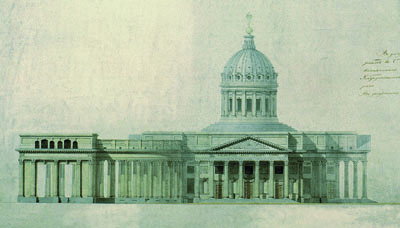

В ноябре 1800 года Павел I повелел воздвигнуть вместо церкви Рождества Богородицы соборный храм во имя Казанской иконы Божией Матери. Этому решению предшествовал конкурс на лучший проект нового храма, проведенный в 1799 г. В этом конкурсе участвовали: выдающийся зодчий строгого классицизма Чарльз Камерон, только что прибывший в Россию архитектор Жан Тома де Томон и живописец-декоратор, мастер паркостроения, Пьетро Гонзаго. Однако ни одному из конкурсантов не удалось найти решения, которое бы удовлетворило требованию монарха включить в проект колоннаду, подобную римской. Более всех проектов Павлу понравился проект Ч.Камерона, который задумал охватить невысокими колоннадами площадь перед западным фасадом собора без выхода на Невский проспект. В ноябре 1800 года Павел предписывает петербургскому губернатору фон Палену: «Я поручил архитектору Камерону составить проект Казанской церкви в Петербурге. Уведомляю Вас о сем для того, чтобы вы оказали ему содействие, сделав распоряжение. Благосклонный к Вам Павел». Однако вскоре произошел неожиданный поворот. 14 ноября того же года император утвердил другой проект Казанского собора, составленный малоизвестным русским зодчим А.Н.Воронихиным. Бывший крепостной графа А.С.Строганова в 1797 г. получил от Академии художеств звание академика перспективной и миниатюрной живописи и только в 1800 г., по представлению президента Академии Строганова, — звание архитектора. Не исключено, что в выборе Павла I между проектами Камерона и Воронихина сказывалась его неприязнь к Камерону, пользовавшемуся благосклонностью Екатерины II. В то же время император считался с мнением графа Строганова, который сыграл решающую роль в утверждении проекта Воронихина.

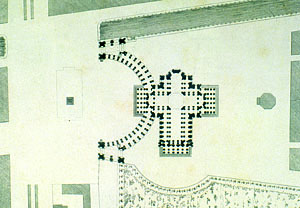

Однако ни одному из конкурсантов не удалось найти решения, которое бы удовлетворило требованию монарха включить в проект колоннаду, подобную римской. Более всех проектов Павлу понравился проект Ч.Камерона, который задумал охватить невысокими колоннадами площадь перед западным фасадом собора без выхода на Невский проспект. В ноябре 1800 года Павел предписывает петербургскому губернатору фон Палену: «Я поручил архитектору Камерону составить проект Казанской церкви в Петербурге. Уведомляю Вас о сем для того, чтобы вы оказали ему содействие, сделав распоряжение. Благосклонный к Вам Павел». Однако вскоре произошел неожиданный поворот. 14 ноября того же года император утвердил другой проект Казанского собора, составленный малоизвестным русским зодчим А.Н.Воронихиным. Бывший крепостной графа А.С.Строганова в 1797 г. получил от Академии художеств звание академика перспективной и миниатюрной живописи и только в 1800 г., по представлению президента Академии Строганова, — звание архитектора. Не исключено, что в выборе Павла I между проектами Камерона и Воронихина сказывалась его неприязнь к Камерону, пользовавшемуся благосклонностью Екатерины II. В то же время император считался с мнением графа Строганова, который сыграл решающую роль в утверждении проекта Воронихина. После долгих творческих поисков, Воронихин находит оригинальное решение. Проект Воронихина действительно очень напоминает собор святого Петра в Риме. Однако колоннады римского храма, пристроенные Бернини через сто лет после долголетнего строительства собора святого Петра, играют вспомогательную роль, лишь формируя площадь перед собором. А колоннады Воронихина органически связаны с массивом собора и включают собор в ансамбль Невского проспекта. Купол более стройный и легкий, чем купол собора святого Петра, и во многом напоминает купол парижского Дома инвалидов или церкви св.Женевьевы (Пантеон). Кроме того, колоннады Казанского собора скрывают определенную асимметрию храма. По православной традиции главным входом в собор является западный, напротив которого, с восточной стороны, размещается алтарь. Поэтому у Казанского собора, представлявшего в плане латинский (вытянутый) крест, основной вход ориентирован не на Невский проспект — парадную коммуникацию города, а на узкую Большую Мещанскую улицу. Купол же расположен не в центре храма, а значительно сдвинут от него в сторону востока. Эта асимметрия скрыта колоннадами. Само здание собора скрывается за ними. Виден только купол, находящийся между двумя крылами колоннады, создающих зрительную иллюзию его центрального положения в самом здании. По проекту предполагалось возведение двух колоннад — с северной и с южной стороны храма и создание вокруг храма трех площадей — с северной, южной и западной сторон. Колоннады завершаются боковыми порталами — проездами со стороны набережной Екатерининского канала и Большой Мещанской улиц.

После долгих творческих поисков, Воронихин находит оригинальное решение. Проект Воронихина действительно очень напоминает собор святого Петра в Риме. Однако колоннады римского храма, пристроенные Бернини через сто лет после долголетнего строительства собора святого Петра, играют вспомогательную роль, лишь формируя площадь перед собором. А колоннады Воронихина органически связаны с массивом собора и включают собор в ансамбль Невского проспекта. Купол более стройный и легкий, чем купол собора святого Петра, и во многом напоминает купол парижского Дома инвалидов или церкви св.Женевьевы (Пантеон). Кроме того, колоннады Казанского собора скрывают определенную асимметрию храма. По православной традиции главным входом в собор является западный, напротив которого, с восточной стороны, размещается алтарь. Поэтому у Казанского собора, представлявшего в плане латинский (вытянутый) крест, основной вход ориентирован не на Невский проспект — парадную коммуникацию города, а на узкую Большую Мещанскую улицу. Купол же расположен не в центре храма, а значительно сдвинут от него в сторону востока. Эта асимметрия скрыта колоннадами. Само здание собора скрывается за ними. Виден только купол, находящийся между двумя крылами колоннады, создающих зрительную иллюзию его центрального положения в самом здании. По проекту предполагалось возведение двух колоннад — с северной и с южной стороны храма и создание вокруг храма трех площадей — с северной, южной и западной сторон. Колоннады завершаются боковыми порталами — проездами со стороны набережной Екатерининского канала и Большой Мещанской улиц. В связи с начавшимся строительством была реконструирована вся прилегающая территория. Собор возводился южнее церкви Рождества Богородицы, которая оставалась на месте до конца строительства собора. Работы развернулись 22 ноября 1800 г., через восемь дней после утверждения проекта Воронихина. Павел I приказал: «Для построения Казанской церкви по конформированному нами плану повелеваем составить особую комиссию, в которой присутствовать президенту Академии художеств, действительному тайному советнику графу Строганову, генералу от инфантерии и генерал-прокурору Обольянинову, тайному советнику Чекалевскому, а производить строение архитектору Воронихину». К январю 1801 года была составлена расходная смета и определены сроки строительства. Комиссия определила расходную смету в сумме 2 843 434 руб. и, подчиняясь повелению Императора, обязалась построить собор в три года. Павел собственноручно определил жалование архитектору три тысячи рублей в год. Сумма по тем времена большая, учитывая, что рабочий каменщик получал не более трехсот рублей в год.

В связи с начавшимся строительством была реконструирована вся прилегающая территория. Собор возводился южнее церкви Рождества Богородицы, которая оставалась на месте до конца строительства собора. Работы развернулись 22 ноября 1800 г., через восемь дней после утверждения проекта Воронихина. Павел I приказал: «Для построения Казанской церкви по конформированному нами плану повелеваем составить особую комиссию, в которой присутствовать президенту Академии художеств, действительному тайному советнику графу Строганову, генералу от инфантерии и генерал-прокурору Обольянинову, тайному советнику Чекалевскому, а производить строение архитектору Воронихину». К январю 1801 года была составлена расходная смета и определены сроки строительства. Комиссия определила расходную смету в сумме 2 843 434 руб. и, подчиняясь повелению Императора, обязалась построить собор в три года. Павел собственноручно определил жалование архитектору три тысячи рублей в год. Сумма по тем времена большая, учитывая, что рабочий каменщик получал не более трехсот рублей в год.

Благоустройство территории монастыря

Архитектор Стасов одновременно с перепланировкой собора завершил весь ансамбль и благоустроил близлежащую территорию. Создал свободный проезд к собору и городскую площадь, названную впоследствии в честь Растрелли.

Пространство вокруг монастырского комплекса архитектор закрыл полукруглой ажурной оградой, которая стала одним из самых выдающихся образцов высокохудожественной ковки.

Колоннада

Въезд на территорию Смольного оформлен колоннами – пропилеями. Они связывают Площадь пролетарской диктатуры и сад, прилегающий к Смольному.

Их проект разработан в 1923 году. Колонны простой, лаконичной формы являются образцом русского классицизма. Два ряда из пяти колонн, где каждый образуют крытые галереи — портики, поставленные с обеих сторон от въезда на центральную аллею сада.

Пропилеи Смольного стали прототипом для колон в московском парке Победы и некоторых других местах.

Сад

После основания Смольного монастыря прилегающая к нему территория сначала пустовала, сад здесь разбили в 1810 году:

- проложили дорожки, устланные дерном

- подсыпали плодородную землю, на которую высадили деревья

- установили деревянную изгородь

За последующие годы своего существования сад сильно пострадал. Заново благоустраивали его с середины 20-х и до средины 30-х годов прошлого века. На разрушенной пустующей территории перед Смольным высадили цветы и соорудили четыре фонтана.

Теперь этот сад является памятником садово-паркового искусства. На его центральной аллее, окруженные красными цветами, стоят памятники Марксу и Энгельсу. В 2013 году на одном из участков сада высадили кусты сакуры, подаренные японской королевской семьей к очередной годовщине Санкт-Петербурга.

Информация для посещения

Найти Смольный Воскресенский собор, история существования которого связана со многими мистическими легендами, можно в центре Санкт-Петербурга на площади Растелли.

Метро и наземный транспорт

Однако, добраться на площадь при помощи метрополитена не получится: от ближайшей станции метро Чернышевская собор находится примерно на расстоянии 2 км.

Но вообще можно усложнить себе жизнь и ждать автобус или маршрутку.

Непосредственно на площади расположены остановки:

- маршрутное такси № К 46, К 76

- автобус № 136

Кроме того, в 4-х минутах ходьбы от собора, на остановке Площадь Пролетарской Диктатуры останавливаются автобусы № 46, 54, 74.

Экскурсии

- По субботам и воскресеньям в соборе проводят экскурсии, стоимость которых для каждого туриста, кроме учащихся и пенсионеров, составляет 200 рублей.

- Помимо этого проходят детские образовательные приключенческие игры — квесты, в процессе которых дети знакомятся с историей Смольного собора. Стоимость участия в квесте также 200 рублей.

Собранные суммы пожертвований идут на работы по восстановлению храма, которые начались после его передачи в ведомство Церкви. Здесь планируется воссоздать исторические интерьеры.

Католический собор Святой Екатерины

Рекомендовать место

12

3

В соборе Св. Екатерины в Петербурге были похоронены польский король С. Понятовский и французский полководец Ж. Моро. Прихожанами были архитектор Монферран, поет Мицкевич, княгиня З. Волконская, декабрист М. Лунин и другие известные личности. Это самая крупная католическая церковь Петербурга.

Собор в форме латинского креста построили Ринальди и Минчиани в 1782 году по проекту Валлена-Деламорта. В строительство вложили 118 730 рублей. Длина здания составляет 44 м, ширина – 25 м, высота – 42 м. Он вмещает около 2 тыс. человек.

Разноцветный мраморный престол с позолоченным бронзовым крестом и серебряными реликвариями собору подарил А. Бранка. Храм украшен деревянными скульптурами, иконами, мозаикой. Алтарь освящен в честь Св. Екатерины Александрийской. В храме находятся придел Св. Доминика и распятие Иисуса Христа.

В разное время в соборе действовали семинарии, гимназии, академии, благотворительные общества, приюты, интернаты, школы. В 1984 году пожар уничтожил местные интерьеры. Через 5 лет после этого храм отреставрировали. Помощь при этом оказывало польское предприятие «Мастерские по восстановлению памятников старины».

Троице-Измайловский собор

Рекомендовать место

12

3

Находится этот Собор на Троицкой площади и представляет собой большое крестообразное здание, увенчанное пятью куполами голубого цвета, которые можно увидеть даже на расстоянии двадцати километров. Строительство проходило в период с 1828 по 1835 годы, при этом архитектурная стилистика тяготеет к ампиру и позднему классицизму. Каждый из четырех фасадов Собора оформлен шестиколонными портиками, в нишах которых находятся изящные бронзовые скульптуры ангелов работы С. И. Гальберга, известного скульптора 19 века.

В 2006 году Троице-Измайловский собор пережил серьезный пожар после возгорания деревянных строительных лесов. В результате пожара серьезно пострадало два купола Собора. Спустя два с половиной года вся верхняя часть была реконструирована. На территории Троице-Измайловского собора находится Памятник Славы — монумент, посвященный памяти героев Русско-турецкой войны, отлитый из трофейных турецкий артиллерийских орудий.

Базилика Святой Екатерины Александрийской

Базилика святой Екатерины Александрийской — католический храм, который является старейшим в городе и одним из старейших в России храмов Римско-католической церкви.

Это единственный католический храм России, которому присвоен почётный титул малой базилики.

Храм был построен в 1763-1783 годах в стиле раннего классицизма, по проекту архитекторов Пьетро Трезини, Жан-Батиста Валена Деламота и итальянских архитекторов Минчиани и А. Ринальди.

Здание базилики увенчано большим куполом. Главный фасад храма имеет вид монументального арочного портала, который опирается на массивные колонны с изящными архитектурными капителями. На высоком парапете фасада размещены фигуры четырёх евангелистов, а центральную часть украшают фигуры двух ангелов, держащих крест.

Над главным порталом (входом) находится простое украшение в виде фронтона и надпись на латыни из Евангелия от Матфея: «Дом Мой домом молитвы наречётся» с датой завершения строительства храма.

Историческое внутреннее убранство храма не сохранилось до наших дней, но было частично восстановлено по старинным документам и фотографиям.

Старинный алтарный крест церкви был спасён в 1938 году, во время разграбления храма, и ныне возвращён в базилику. Подробнее о базилике Святой Екатерины Александрийской…

Вход в базилику святой Екатерины Александрийской свободный (бесплатный).

Адрес базилики святой Екатерины Александрийской: Невский проспект, 32-34.

Координаты базилики: 59°56′08″ с.ш. 30°19′44″ в.д. (59.935556, 30.328889).

Ближайшие станции метро: «Гостиный двор» и «Невский проспект».

Андреевский собор

Еще одна аномальная зона Санкт-Петербурга находится на Васильевском острове в районе Андреевского собора. Этот храм стоит на пересечении большого проспекта и 6-й линии.

Купол Андреевского собора то и делоподвергался напастям: в него биламолния, он трескался и проваливался

Купол Андреевского собора то и делоподвергался напастям: в него биламолния, он трескался и проваливался

Роковой храм

Возведение Андреевского собора было задумано еще в 1724 г. при Петре I. Шведский архитектор Никодемус Тессин Младший даже выполнил чертежи по просьбе русского императора, однако смерть Петра не позволила воплотить проект в жизнь.

Строительство началось в 1728 г. Изначально появилась деревянная церковь. Однако ее тут же стали преследовать неприятности. В 1761 г. в купол попала молния, и храм полностью сгорел. Новое строение возвели уже из камня, но в 1766 г. и его купол треснул и обвалился.

Андреевская церковь на Большом проспектеВасильевского острова. Литография.Фердинанд-Виктор Перро. 1841

Андреевская церковь на Большом проспектеВасильевского острова. Литография.Фердинанд-Виктор Перро. 1841

Создателя собора, архитектора Александра Францевича Виста, тут же арестовали. В ходе разбирательства выяснилось, что подрядчики поставили некачественные строительные материалы. Зодчего не осудили, но от возведения храма отстранили, и дальше его карьера пошла под откос. Строить он продолжал и даже много, но заказы были незначительными, а вскоре о нем и вовсе забыли. Дальнейшая судьба Александра Виста, как и год его смерти, неизвестны.

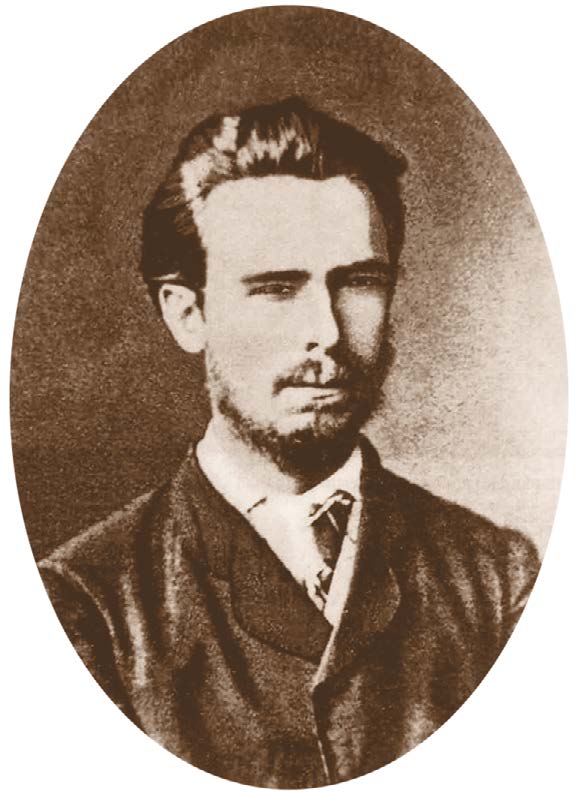

Портрет Сергея Геннадиевича Нечаева(1847–1882)

Портрет Сергея Геннадиевича Нечаева(1847–1882)

В своем труде Сергей Нечаев писал: «Революционер — человек обреченный; у него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни имени. Он отказался от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает… только науку разрушения, для этого изучает… механику, химию, пожалуй, медицину…. Он презирает общественное мнение, презирает и ненавидит… нынешнюю общественную нравственность».

Аномальная зона

Почти напротив собора находится знаменитый квартал аптекарей и аптека Пеля, а рядом с ней — здание Андреевского училища. Старинный дом с гармоничным фасадом выстроил архитектор Фёдор Иванович Волков еще в XVIII в. На первом этаже здания располагались классы, а на втором — квартиры учителей.

В 1797 г. Андреевский собор стал храмомордена Святого Андрея Первозванного

В 1797 г. Андреевский собор стал храмомордена Святого Андрея Первозванного

Среди преподавательского состава было несколько интересных личностей. Одна из них — Сергей Геннадьевич Нечаев — известный нигилист и революционер, лидер «Народной расправы». Он жил в 1860-х гг. и, как ни странно, вел Закон Божий. Его перу принадлежит знаменитый «Катехизис революционера». В 1869 г.

Нечаев и члены его организации убили студента Иванова, нарушившего дисциплину. Этот эпизод послужил основой для романа Достоевского «Бесы», а сам революционер стал прототипом Петра Верховенского. С конца XIX в. в училище на втором этаже жил преподаватель арифметики и инспектор Фёдор Кузьмич Сологуб, человек мрачный и суровый. Именно здесь он дописывал свой роман «Мелкий бес», в котором вывел образ спятившего учителя Ардальона Передонова.

Портрет Фёдора Кузьмича Сологуба(1863–1927)

Портрет Фёдора Кузьмича Сологуба(1863–1927)

Исаакиевский собор

Рекомендовать место

31

7

Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Санкт-Петербурга, шедевр мировой архитектуры, одно из самых красивых и значительных купольных сооружений не только в России, но и в мире.

Освящён во имя преподобного Исаакия Далматского, почитаемого Петром I святого, так как император родился в день его памяти — 30 мая.

До революции 1917 года Исаакиевский собор был главным кафедральным собором Санкт-Петербурга, и только после 1937 года превратился в историко-художественный музей. По своим размерам храм уступает лишь соборам Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во Флоренции. Высота храма — 101, 5 метра, а общий вес достигает трех сот тысяч тонн. Площадь составляет 4000 кв м. Храм может вместить до 12000 человек.

Великолепная живопись собора принадлежит кисти лучших художников 40-х и 50-х годов: Карла Брюллова, Неффа, Басина, Бруни, Штейбена, Шамшина и других. Главный иконостас сделан из белого мрамора и опирается на колонны из малахита и ляпис-лазури, каких нет больше нигде в мире. Боковые иконостасы украшены превосходными скульптурными произведениями Витали, Пименова, Клодта, Логановского. В настоящее время многие туристы поднимаются на колоннаду Исаакиевского собора. Отсюда с высоты 43 метров можно увидеть панораму города.

Колокольня и звонница

Бартоломео Растрелли при строительстве Смольного монастыря желал воплотить в жизнь проект самой высокой в Европе 140-метровой колокольни из пяти ярусов. Нижняя ее арка должна была служить парадным входом в монастырь, второй ярус – надвратной церковью, а четыре верхних – звонницей. От постройки этого гигантского сооружения пришлось отказаться, а от замысла Растрелли осталась лишь модель, которая хранится в Академии художеств.

Во время достройки собора в городе Валдае отлили 12 колоколов, которые поместили в башнях – звонницах. По желанию Елизаветы Петровны собор выстроили пятиглавым, но лишь один купол из пяти относится непосредственно к храму. Остальные четыре – купола колоколен, в нижнем ярусе которых и располагается звонница.

В 2013 году освятили десятитонный колокол, доставленный из Воронежа, где он был отлит.

Храмы в честь Преображения в России

Церкви, посвященные любимому на Руси празднику возводились уже с первых лет христианства на нашей земле.

Собор Мирожского монастыря

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

Самый древний из ныне сохранившихся храмов – собор Псковской Спасо-Преображенской Мирожской обители. Он возведен в XI в. Сейчас это – единственный сохранившийся от времени до монгольского нашествия полностью расписанный храм. Фрески его открыты реставраторами с конца XIX в., они до сих пор не потеряли яркости красок.

Соловки

В честь Преображения освящен собор Соловецкой обители. Нынешнее его здание создано трудами игумена Филиппа (Колычева), одного из самых лучших, деятельных настоятелей монастыря (сер. XVI в.). Впоследствии св. Филипп стал митрополитом и был замучен опричниками Ивана IV. Через несколько десятилетий после кончины его мощи упокоились в соборном храме. Отсюда они были взяты в Москву царем Алексеем Михайловичем. Частица мощей ныне является одной из святынь храма, наряду с честными остановками основателей монастыря.

Преображенская на Бору

Этот храм, не дошедший до наших дней, стал второй церковью тогда еще очень небольшого города Москвы. Он выстроен благоверным князем Даниилом Московским в конце XIII в. Сын блгв. Даниила, Иван Калита, перестроил церковь в камне, впоследствии – сделал усыпальницей княгинь московского дома. Здесь погребены:

- супруга самого Калиты;

- мать блгв. кн. Димитрия Донского.

В том же храме в XIV в. погребли свт. Стефана Пермского, скончавшегося в Москве.

Храм, представлявший огромную культурную, духовную ценность, полностью уничтожен в начале XX в. при строительстве Большого Кремлевского дворца.

На площади Преображения

Эта церковь находилась на исторически значимом месте, в с. Преображенском, летней резиденции русских царей. Именно здесь провел детство Петр I, в этих местах появились его «потешные» полки, позже ставшие русской гвардией. Храм был сначала деревянным, с середины XVIII в. – каменным. Он дожил до 1960-х гг., когда, во время очередной кампании «борьбы с религией» его варварски взорвали. До настоящего времени просьбы верующих о восстановлении церкви на московской площади, все еще именуемой по уничтоженному храму, остаются без ответа.

«Собор всей гвардии»

Так именовали этот петербургский храм, принадлежащий созданному Петром I Преображенскому гвардейскому полку. Церковь построена в середине XVIII в. Ее удалось спасти от уничтожения в советские годы. Сейчас главные святыни храма:

- принадлежавший Петру I образ Спаса Нерукотворного кисти Симона Ушакова;

- список Богородичной иконы «Всех скорбящих радость».

Казачий храм в Астрахани

Церковь построена во 2 пол. XIX в. на пожертвования Астраханского казачьего войска. Она действовала до 1938 г., несмотря на неоднократные попытки закрытия или передачи «обновленцам». В конце 1930-х церковь закрыли, уничтожили все внутреннее убранство. Но верующие астраханцы добились передачи им здания уже с 1945 г. Однако, по решению властей, боявшихся «популярности» храма среди жителей города, были снесены луковичные купола. Не дали восстановить и полуразрушенную колокольню.

С 1992 г. церковь передана Николо-Угрешскому монастырю, теперь она является его подворьем.

Новый собор

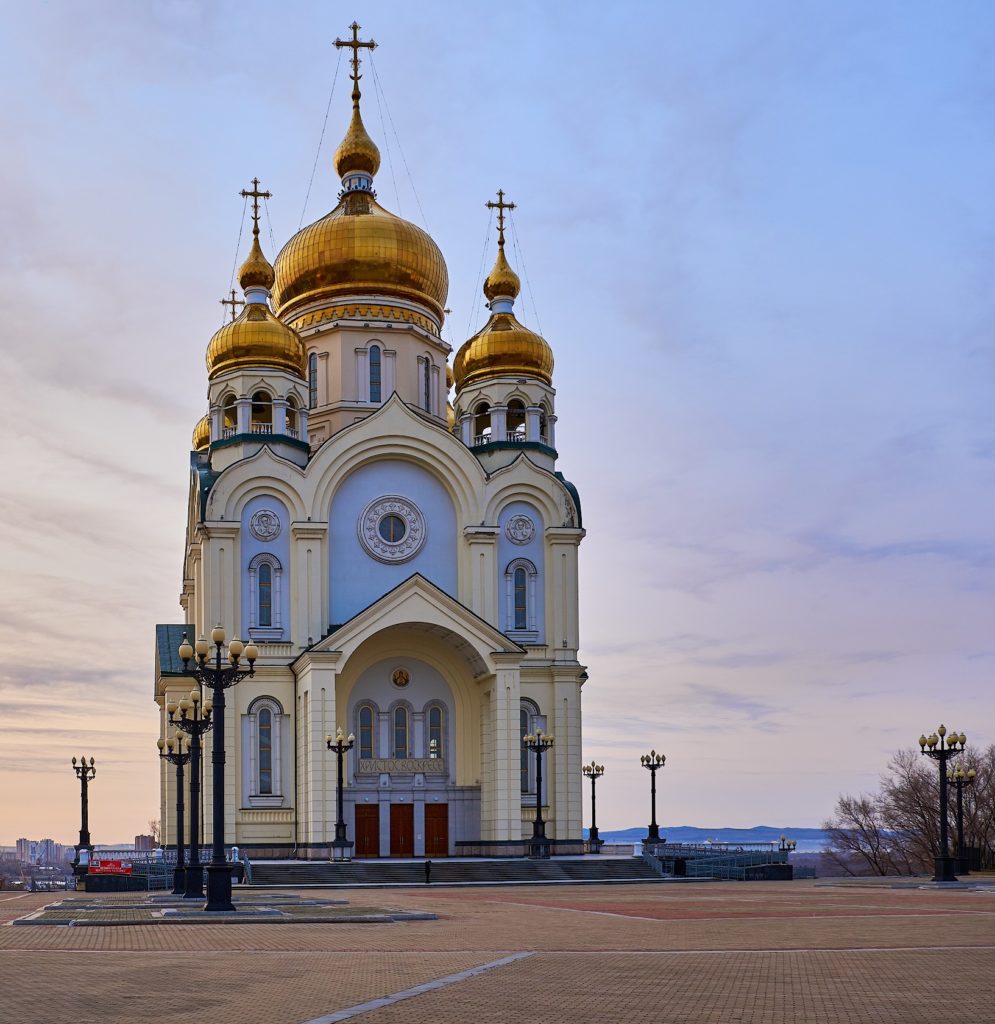

Преображенский собор в Хабаровске.

На востоке страны, в Хабаровске, действует Преображенский собор, пожалуй, самый величественный храм города. Первый камень в его основание заложен патриархом Алексием II (2001), а уже 16 октября 2003 служили благодарственный молебен о завершении строительства. Оно велось на средства предпринимателей и православных жителей города. Роспись храма делала артель московских иконописцев.

Ныне собор, стоящий на берегу Амура – пожалуй, самое высокое здание города, ведь высота его – 83 м. Он может принять до 3000 человек единовременно.

Памятный крест уничтоженного Храма Св. мученицы Параскевы

Рекомендовать место

3

2

Памятный крест, в честь уничтоженного в 1936 году на месте слияния рек Лубьи и Охты Храма Св. мученицы Параскевы.

Из истории:В 1832 году на месте старого храма пророка Илии была сооружена каменная часовня мученицы Параскевы. На этом месте еще долгое время после разборки деревянного храма Илии пророка сохранялся придел Дмитрия Ростовского, ставший самостоятельной теплой церковью. Он был разобран за ветхостью не ранее 1816 года. В 1824 году здесь появилась первая деревянная часовня мученицы Параскевы, через восемь лет она была заменена каменной (арх. А.Е. Штауберт).

История храма в XIX и XX веках

В XIX столетии «гвардейская» церковь была очень популярна в городе. Современники говорили, что Санкт-Петербург знаменит двумя храмами – Казанским и Спасо-Преображенским соборами.

С 1870-х годов здесь организовали благотворительное общество. На собранные деньги содержались богадельня для престарелых и больных, приют для сирот и столовая. При храме работала школа для солдатских детей, и существовали бесплатные квартиры. Ежегодно в августе на площади возле здания устраивали большой фруктовый базар.

После революции собор получил статус приходского храма. Все воинские реликвии Преображенского полка были переданы Артиллерийскому музею. В годы, когда в стране проходили изъятия ценностей в пользу голодающих в Поволжье, из собора бесследно исчезли многие старинные иконы.

Во время Ленинградской блокады в подвале храма сделали бомбоубежище. При артиллерийских обстрелах и бомбежках в нем пряталось до 500 человек. Здесь же работали врачи и медсестры, которые помогали раненым. В самые тяжелые годы богослужения не прекращались.

Когда война закончилась, прихожане и городские власти нашли средства, чтобы отреставрировать фасады и интерьеры собора. В 1950 году воинские знамена, штандарты, оружие, трофеи гвардейцев и преображенские мундиры нескольких российских государей попали в хранилища Эрмитажа.

Архитектурные и культурные достопримечательности

Собор – это целый комплекс, в который входят храм, колокольня при нем, часовня, ограда и Юбилейный домик. Последние три постройки были возведены позднее. Иногда сюда же включают и памятник Петру Первому, который расположен на другой стороне проспекта.

Сам собор – это одноэтажное здание, высота которого до купольного креста превышает 35 метров. В центре крыши – луковичные купола, расположенные на одном барабане. Здание выкрашено в голубой, карниз, пилястры и наличники – в белый цвет. Над дверным проемом арочной формы установлен фронтон, на котором изображены ангелы с трубами, а рядом – полуниши, украшенные лепными херувимами. Притвор соединяется с зимней церковью (трапезной), оформленной в минималистическом стиле.

Колокольня состоит из трех ярусов: нижний – с двумя боковыми пристройками, верхние два – более узкие. В середине первого яруса есть арочный проем и проезд. Верхние украшают пилястры. Второй ярус имеет глухие окна (декоративные), третий – звонницу, на которой установлен колокол, отлитый в XVIII веке. Этот колокол – один из крупнейших, сохранившихся в Петербурге; весит он более шести тонн.

На боковых фасадах установлены доски с речью Петра Первого, произнесенной накануне Полтавской битвы.

Колокольня выкрашена в голубой цвет, шатер – серый. Строение выдержано в ярославских традициях и не имеет аналогов в Санкт-Петербурге. Все купола комплекса – темно-синие.

Часовня отличается по стилю от собора и колокольни, поскольку строилась позднее. Она возведена на месте, где была старая Сампсониевская церковь.

Рядом расположен и Юбилейный домик, который выдержан в духе петровского барокко. Был возведен для того, чтобы перенести храмовую сторожку вглубь участка.

Изнутри собор поражает прекрасным иконостасом высотой 11 метров. Он позолочен и привлекает тонкой резьбой. В главной его части размещены иконы работ художников Баженова, Квашнина, Поспелова. Все они датируются XVIII веком

Это уникальное явление для Санкт-Петербурга, поскольку в большинстве случаев иконостасы менялись не раз.

Также внутри храма стоит обратить внимание на паникадило, внутреннюю отделку, коллекцию икон, настенную и потолочную роспись.

Казанский кафедральный собор.

Монументальный Казанский собор – главный кафедральный собор Санкт-Петербурга с 1991 года.

Казанский собор – главный кафедральный собор Санкт-Петербурга.

Строительство Казанского собора началось по указу императора Павла I (1801-1811). Казанский кафедральный собор был освящен в честь русской иконы Казанской Божьей Матери в 1811 году. Главный вход находится по адресу: Казанская площадь, дом 2 (западный фасад). Но особенно величественен Казанский собор парадным фасадом, выходящим на главную улицу города — Невский проспект. Полусферу из 96 мраморных колонн высотой в 13 метров венчает 70 метровый купол. Северный фасад Казанского собора расположен по адресу: Невский проспект, 25.

Казанский собор – памятник воинской славы России. В Казанском соборе в 1813 году погребен русский полководец Михаил Илларионович Кутузов.