Дом павлова в сталинграде

Содержание:

- Крестьянский сын, боец Красной Армии

- Герой обороны

- Как появилось название «Дом Павлова»

- Дом Павлова | Довоенная история

- Блицкриг мутировал в рукопашные бои, но это, скорее всего, — лучшее, что могло случиться в Сталинграде

- Приказ: занять дом

- Дом сержанта Павлова

- Подвиг артистки

- «Победа, признанная всем миром»

- Неприступная «крепость»

- Герой на партийной работе

- 2

- Уличные бои (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Еще один Павлов из Сталинграда: как совпадения породили легенду

- Павлов Яков Федотович: биография героя (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Другая часть, или Какой дом атаковал младший сержант Яков Павлов?

- Люся Радыно

- Герой на партийной работе

Крестьянский сын, боец Красной Армии

Яков Федорович Павлов родился 4 (17 по новому стилю) октября 1917 года в деревне Крестовая (ныне Валдайский район Новгородской области). Детство его было таким же, как у любого мальчишки из крестьянской семьи той эпохи. Окончил начальную школу, приобщился к крестьянскому труду, работал в колхозе. В возрасте 20 лет, в 1938 году, был призван на действительную службу в Красную армию. Службе этой было суждено затянуться на долгие восемь лет.

Великую Отечественную войну Павлов встретил уже опытным солдатом. Первые бои с немцами у Павлова произошли в районе Ковеля в составе войск Юго-Западного фронта. До битвы под Сталинградом Павлов успел побывать командиром пулеметного отделения, наводчиком орудия.

В 1942 году Павлов был направлен в 42-й гвардейский стрелковый полк 13-й гвардейской дивизии генерала Александра Родимцева. В составе полка он участвовал в боях на подступах к Сталинграду. Затем его часть отправили на переформирование в Камышин. В сентябре 1942 года старший сержант Яков Павлов вернулся в Сталинград в качестве командира пулеметного отделения. Но часто Павлова отправляли и в разведку.

Герой обороны

— Нашим гарнизоном командовал лейтенант Афанасьев, а не сержант Павлов. И дом должен носить имя этого командира. Героем обороны был именно он, — Камалджан-ака на мгновение умолк, видно, мыслями ушёл в прошлое. 20-летним парнем в мае 1942 года он был призван в действующую армию. По-русски говорил плохо. Помнит, как после учебки их отправили в Астрахань, а в сентябре переправили на левый берег Волги. — Мы стояли на одном берегу. Сталинград на другом, — продолжает исповедь солдат. — Зачитали перед строем список разведгруппы. Назвали и мою фамилию. Ночью под ураганным огнём переправили нас в город. Приказали занять дом на площади имени 9 Января. Пули — как дождь. Ползком пробрались в нужный дом. Четверо нас было с сержантом Павловым. Стали обследовать этажи, спустились в подвал. Там — раненые бойцы и мирные жители. Женщина успокаивала плачущую грудную девочку, завёрнутую в одеяло. Мы накормили совсем обессилевшую от голода мать. Девочка — Зиночкой её звали — на руках матери сильно кричала, потом вдруг затихла. Подумали, что отдала Богу душу. Стали копать могилку, и тут лопата наткнулась на что-то железное. Оказалось, медальон с молитвой. Только очистили его от земли, как Зиночка ожила. А мы ведь её чуть не похоронили. Глубокой ночью перенесли их с матерью на переправу. Я нёс Зиночку… А потом пришло подкрепление. Привёл бойцов по приказу комбата Жукова лейтенант Афанасьев. Это и спасло нас. Немцы без конца атаковали… — Бои за дом продолжались до 25 ноября. 58 дней, — продолжил Камалджан. — Комбат Жуков, когда дом отстояли, приказал занять «молочный» дом (до войны он принадлежал профсоюзу работников молочной отрасли. — Прим, автора), теперь на его месте — Дом офицеров.

Как появилось название «Дом Павлова»

Но почему тогда дом получил название «дома Павлова»? Все дело в том, что в боевой обстановке для удобства его назвали в честь «первооткрывателя», сержанта Павлова. В боевых донесениях так и сообщали: «дом Павлова».

Сражались защитники дома умело. Несмотря на удары вражеской артиллерии, авиации, многочисленные атаки, за все время обороны «Дома Павлова» убитыми его гарнизон потерял трех человек. Командующий 62-й армией Василий Чуйков позже напишет: «Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа». В этом огромная заслуга лейтенанта Ивана Афанасьева.

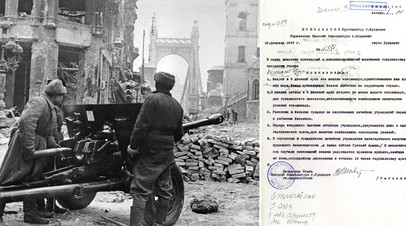

Разрушенный дом Павлова в Сталинграде, в котором во время Сталинградской битвы держала оборону группа советских бойцов. Всё время обороны дома Павлова (с 23 сентября по 25 ноября 1942 года) в подвале находились мирные жители, обороной руководил лейтенант Иван Афанасьев. Фото: РИА Новости/ Георгий Зельма

В начале ноября 1942 года Афанасьев был ранен, и его участие в боях за дом завершилось.

Павлов сражался в доме вплоть до перехода советских войск в контрнаступление, но вслед за этим тоже был ранен.

После госпиталя и Афанасьев, и Павлов вернулись в строй и продолжили войну.

Иван Филиппович Афанасьев дошел до Берлина, был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, тремя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Яков Федотович Павлов был наводчиком орудия и командиром отделения разведки в артиллерийских частях 3-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов, в составе которых дошёл до Штеттина, был награждён двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.

Афанасьев Иван Филиппович, герой Сталинградской битвы, лейтенант, Возглавлял оборону Дома Павлова. Фото: РИА Новости

Дом Павлова | Довоенная история

Эти дома были одинаковой постройки, как два близнеца. И стояли параллельно друг другу, а между ними проходила железная дорога к Городской мельнице, известной как мельница Гергардта. Дома стояли на Площади 9 Января, в нынешнее время – Площадь Ленина.

Эти 4 х-этажные дома были построены в середине 30 х годов по проекту архитектора Сергея Волошинова. В то время они считались самыми престижными и находились в самом центре города Сталинграда.

Дома считались элитными, один являлся домом Облпотребсоюза, а другой – домом Совконтроля. Здесь жили работники Партии, работники НКВД и толковые специалисты инженерно-технических работ тяжелой промышленности.

В ходе войны все на этой площади было разгромлено, остались только эти два дома. В то время немцы вели активное наступление, стараясь оттеснить советские войска к Волге и захватить переправу. И хорошим местом прорыва к Волге была эта Площадь 9 января.

Блицкриг мутировал в рукопашные бои, но это, скорее всего, — лучшее, что могло случиться в Сталинграде

Офицеры Рейха все еще надеялись на развитие ситуации в духе Блицкрига. Кроме того, они делали ставку на слаженные действия авиации, пехоты и артиллерии, которые вместе должны были легко сломить оборону. Имея колоссальное преимущество в авиации, Вермахт начал с массированного удара. Уже 23 августа 1942 года в результате бомбардировки фугасными и зажигательными бомбами был уничтожен центр города. Погибло 90 тысяч советских граждан, начался ужасающий пожар. Битва еще не началась, а город уже был в руинах. Казалось, что дальше немцам оставалось лишь ввести войска в выжженную пустыню.

Однако советское командование сломало тактику противника, вынудив пойти на близкие, часто рукопашные, столкновения. Солдаты обеих армий были настолько близко друг к другу, что немцам было тяжело использовать авиацию и артиллерию, не рискуя попасть по своим. Блицкриг превратился в затяжные изматывающие бои. Вместо одного бравого удара нацисты получили 200 дней непрекращающегося ада рукопашных схваток.

Приказ: занять дом

В конце сентября полк, в котором служил Павлов, пытался сдержать натиск немцев, рвущихся к Волге. В качестве опорных пунктов использовали обычные дома, которые в условиях уличных боев превращались в крепости.

Хроника Сталинградской битвы: от первого боя до митинга на руинах

Командир 42-го гвардейского стрелкового полка полковник Иван Елин обратил внимание на четырехэтажный жилой дом работников облпотребсоюза. До войны здание считалось одним из элитных в городе

Понятно, что полковника Елина меньше всего интересовали прежние удобства. Здание позволяло контролировать значительную территорию, наблюдать и обстреливать немецкие позиции. За домом начиналась прямая дорога к Волге, которую нельзя было уступать противнику.

Командир полка отдал приказ командиру 3-го стрелкового батальона, капитану Алексею Жукову, захватить дом и превратить его в опорный пункт.

Комбат разумно решил, что посылать сразу большую группу нет смысла, и поручил провести разведку Павлову, а также еще трем бойцам: ефрейтору Глущенко, красноармейцам Александрову и Черноголовому.

Есть разные версии относительно того, когда группа Павлова оказалась в здании. Каноническая утверждает, что произошло это в ночь на 27 сентября. По другим сведениям, люди Павлова вошли в здание на неделю раньше, 20 сентября. Также непонятно до конца, выбили ли разведчики оттуда немцев или заняли пустующий дом.

Они сражались за Сталинград. Пять историй о героях легендарной битвы

Дом сержанта Павлова

Этот неприметный дом напротив музея-панорамы «Сталинградская битва» узнает не каждый турист. Чаще всего за легендарный дом Павлова принимают разрушенную мельницу, что стоит неподалеку от музея. Мельницу Гергардта, практически полностью уничтоженную фашистскими бомбардировками, после окончания Великой отечественной войны реставрировать не стали, а вот дом, ставший к тому времени настоящим символом восстановили в первую очередь.

Свое имя — дом Павлова — эта обычная 4-этажка получила благодаря сержанту Якову Павлову, который командовал обороной этого здания в сентябре 1942 года.

Дом Павлова в Волгограде. Фото: АиФ/ из архива «АиФ» — НП»

В то время в Сталинграде шли наиболее ожесточенные бои, когда 24-летний сержант Яков Павлов с тремя бойцами — Черноголовом, Глущенко и Александровым — получили задание — разведать обстановку в одном из домов в центре города. В назначенное время Павлов вместе с товарищами перебежали дорогу между мельницей Гергардта и домом, и залегли в укрытие. После того, как отгремела немецкая артиллерия, солдаты вошли в дом. Им был дан приказ — удерживать здание до тех пор, пока не придет подкрепление.

Так продолжалось два месяца. Имея скудный запас боеприпасов и пропитания, бойцам удалось не только выбить немцев с занятых позиций, но и полностью захватить здание. Чтобы выжить и противостоять непрерывным атакам им приходилось совершать опасные вылазки и громить гарнизоны противника.

Как потом писал в своих воспоминаниях Василий Чуйков:«Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».

Но в доме оставались люди, мирные граждане. Гарнизону Павлова удалось проделать незаметные подземные ходы до канализационных люков и вывести измученных горожан из-под обстрела.

Получивший нарицательное имя дом, на самом деле имел больше защитников. На сегодняшний день известны имена 24 из них. Они выгравированы на мемориальной плите, которая установлена на здании.

Яков Павлов. Фото: Музей-заповедник «Сталинградская битва»

Сам же Яков Павлов после Сталинградской битвы продолжил службу на фронте. Был наводчиком орудия и командиром отделения разведки Украинского и Белорусского фронтов. А в июне 1945 года за героическую оборону дома в Сталинграде Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза. К слову, он стал единственным защитником Дома, который получил столь высокую награду.

Подвиг артистки

19-летняя актриса, москвичка и просто красавица Гуля (Марионелла) Королёва на фронт ушла добровольцем. В 1941 году она попала в медико-санитарный батальон стрелкового полка, который практически сразу получил распределение в самое пекло Сталинградского котла.

Гуля Королева родилась в семье театрального режиссера и актрисы. Девочка с самого раннего детства настолько была бойким ребенком, что соседи вместо Марионеллы прозвали её Сатанеллой. Туфли, платья, бантики, съемки в кино. Пожалуй, за исключением последнего, жизнь Гули Королёвой ни чем не отличалась от жизни обыкновенной девчонки.

К началу войны Гуля уже успела выйти замуж и даже родить сына Сашу, которого ласково называла Ёжиком. Смог бы кто-либо осудить её, откажись она от похода на фронт? Вряд ли.

Она самостоятельно записалась в медсанбат и отправилась на фронт. Но пробыть на войне ей удалось недолго. Через полгода Гули Королёвой не стало…

Гуля Королёва. Фото: wikipedia.org

В ноябре 1942 года во время сражения за высоту 56,8 в районе хутора Паньшино Городищенского района Гуля буквально на себе вынесла с поля боя 50 тяжелораненых солдат. А затем, когда моральные силы бойцов иссякли, сама пошла в атаку. Отважная медсестра первой ворвалась во вражеский окоп, несколькими бросками гранат убила 15 немецких солдат и офицеров. Этот неравный бой уже смертельно раненная Гуля Королёва вела до тех пор, пока не подоспело подкрепление. До конца.

Когда-то о подвиге Гули Королевой слагали песни, а её самоотверженность была примером для миллионов советских девчонок и мальчишек. Её имя высечено золотом на знамени воинской славы на Мамаевом кургане, в честь неё назван посёлок в Советском районе Волгограда и улица. Правда, если спросить современных школьников, они вряд ли смогут ответить, кто это и чем прославилась Гуля Королёва.

«Победа, признанная всем миром»

В боевом донесении командующего Донским фронтом от 27 января 1943 года начальнику Генерального штаба Красной армии сообщается об очередной попытке переговоров между командованием советских войск и нацистской группировки. В данном документе идёт речь о встрече между представителями 57-й армии Донского фронта и командования окружённых, на которой немецкий офицер заявил, что, поскольку до сих пор «генералом Паулюсом не получено указаний от Гитлера», он переговоры вести отказывается. После чего Рокоссовский принимает решение: «В связи с отказом командующего 6-й немецкой армии от сдачи в плен войскам Донского фронта было приказано возобновить боевые действия по выполнению прежней задачи — полного уничтожения окружённой группировки противника».

Также по теме

«Бои носили ожесточённый характер»: Минобороны публикует рассекреченные документы об освобождении Венгрии

Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» запускает на своём сайте мультимедийный раздел «Венгрия помнит, не сможет…

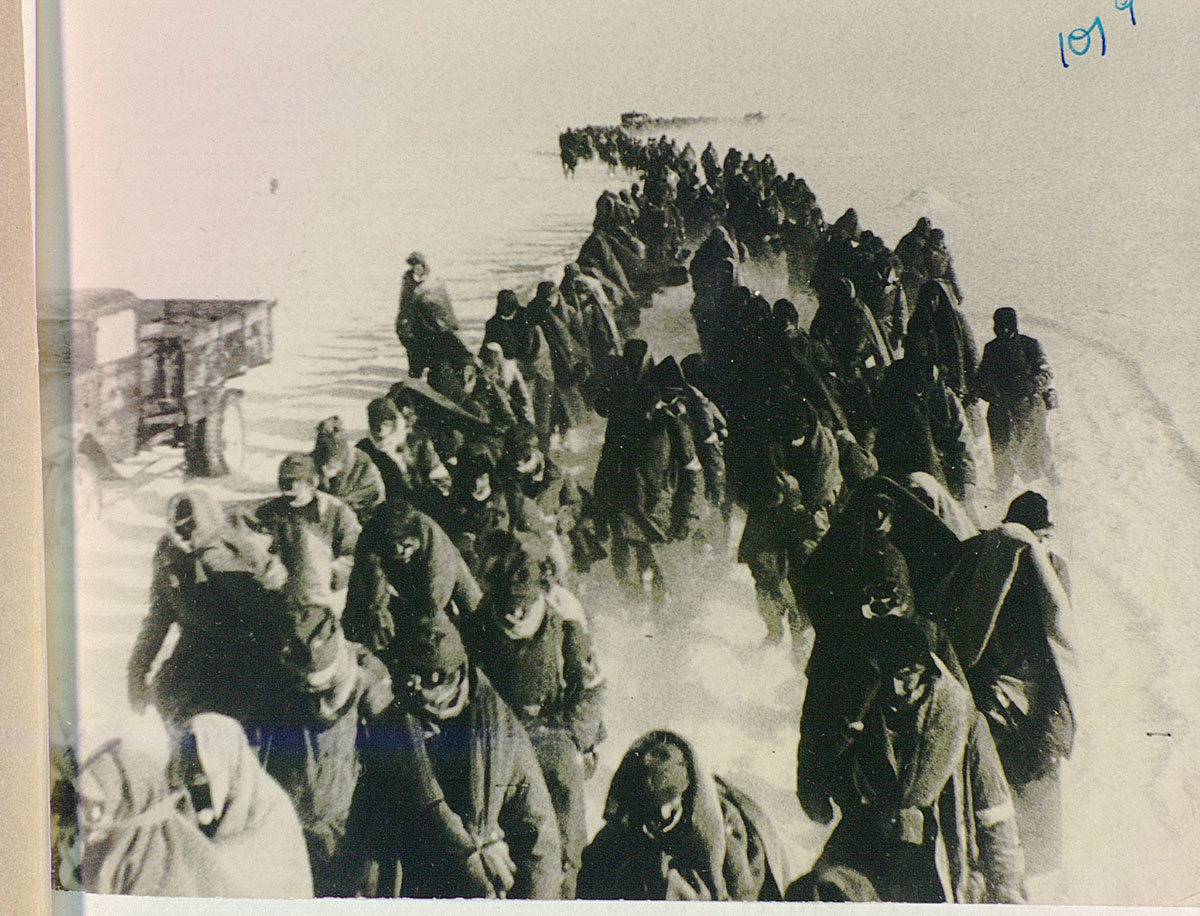

Вместе с тем гитлеровцы, видя своё безвыходное положение, вопреки приказам командования начали сдаваться в плен. В справке о процессе капитуляции окружённых и разгромленных под Сталинградом немецких войск сообщается, что 25 января капитулировала 297-я немецкая пехотная дивизия численностью около 1200 человек, 26 января сдался полк связи (порядка 800 человек), 27 января сложила оружие 44-я пехотная дивизия — ещё 2250 военнослужащих.

В советских документах констатировалось полное крушение надежд гитлеровцев на какой-либо благоприятный для них исход сражения.

31 января 1943 года поступила оперативная сводка штаба 64-й армии о том, что Фридрих Паулюс, которому к этому времени было присвоено звание генерал-фельдмаршала, был взят в плен.

«Продолжая уничтожение окружённой группировки противника, части армии утром 31.1.43 окружили штаб 6-й немецкой армии, расположенный в здании исполкома. После этого по предложению командующего 6-й армии немцев генерал-фельдмаршала фон Паулюса начались переговоры о капитуляции южного кольца г. Сталинград», — говорится в документе.

- Советские военнослужащие во время Сталинградской битвы

Согласно опубликованным данным, немецкие офицеры в ходе переговоров обратились к советской стороне с просьбой обеспечить личную безопасность Паулюсу и не разоружать при нём немецких солдат. Однако к этому моменту многие из них без приказа Паулюса побросали своё оружие.

«Когда наша делегация и свита фон Паулюса вышли из подвала для посадки в машины, из вооружённой охраны фон Паулюса почти никого не осталось: охрана стояла уже наша, а часть солдат в огромной колонне на площадке тоже стояла равнодушно», — отмечается в документе.

В разделе на сайте Минобороны также размещён отчёт о нахождении Паулюса в плену с приложением к нему записей из дневника контрразведчика особого отдела Донского фронта старшего лейтенанта госбезопасности Евгения Тарабрина с подробностями сдачи в плен фашистского военачальника. Советский офицер находился рядом с пленными нацистскими генералами и вёл за ними наблюдение, не давая им понять, что владеет иностранными языками.

- Фридрих Паулюс в плену

В дневнике содержатся данные о быте военнопленных, записи их разговоров. В нём же можно найти личную оценку Паулюса действий советских войск во время Сталинградской битвы: «Да, всё это войдёт в военную историю как блестящий пример оперативного искусства противника».

На сайте Минобороны также выложены документы о награждении орденами и медалями советских военнослужащих, отличившихся в ходе Сталинградской битвы. В частности, представлены наградные документы на командира 38-й мотострелковой бригады полковника Ивана Бурмакова, в результате действий которого штаб Паулюса был отсечён от основных немецких сил, что ускорило капитуляцию гитлеровской группировки.

«Это огромнейшая победа, признанная всем миром. В Сталинграде советским войскам впервые удалось окружить и разгромить столь крупную вражескую группировку», — подчеркнул в разговоре с RT Сергей Перелыгин.

- Пленные

В свою очередь, Михаил Мягков подчеркнул, что публикация исторических документов о событиях Великой Отечественной войны в наши дни чрезвычайно актуальна.

Неприступная «крепость»

Достоверно известно, что Павлов доложил о занятии здания и запросил подкрепление. Запрашиваемые сержантом дополнительные силы подошли на третьи сутки: пулеметный взвод лейтенанта Ивана Афанасьева (семь человек с одним станковым пулеметом), группа бронебойщиков старшего сержанта Андрея Собгайды (шесть человек с тремя противотанковыми ружьями), четверо минометчиков с двумя минометами под командованием лейтенанта Алексея Чернышенко и три автоматчика.

Немцы не сразу поняли, что этот дом превращается в очень большую проблему. А советские солдаты лихорадочно вели работы по его укреплению. Окна закладывали кирпичом и превращали в амбразуры, при помощи саперов оборудовали на подступах минные поля, прокопали траншею, которая вела в тыл. По ней доставлялись провизия и боеприпасы, проходил кабель полевого телефона и осуществлялась эвакуация раненых.

В течение 58 дней дом, который на немецких картах был обозначен как «крепость», отбивал атаки противника. Защитники дома наладили огневое взаимодействие с соседним домом, который обороняли бойцы лейтенанта Заболотного, и со зданием мельницы, где находился командный пункт полка. Эта система обороны действительно стала для немцев непроходимой.

Как уже говорилось, на третий день с группой бойцов в дом прибыл лейтенант Иван Афанасьев, который принял у Павлова командование небольшим гарнизоном дома. Именно Афанасьев командовал обороной на протяжении более чем 50 дней.

Герой на партийной работе

Яков Павлов демобилизовался в 1946 году и вернулся в Новгородскую область. Прославленный герой получил высшее образование и стал делать карьеру по партийной линии, был секретарем райкома. Павлов трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР от Новгородской области, был отмечен орденами Ленина и Октябрьской революции. В 1980 году Якову Федотовичу Павлову было присвоено звание «Почётный гражданин города-героя Волгограда».

Умер Яков Павлов 26 сентября 1981 года. Он был похоронен на аллее героев Западного кладбища Великого Новгорода.

Сказать, что Яков Павлов — это выдуманный агитпропом герой, никак нельзя, хотя в жизни все было несколько не так, как потом написали в книгах.

Сержант Яков Павлов, Герой Советского Союза, защитник Сталинграда, беседует с пионерами. Фото: РИА Новости/ Рудольф Алфимов

2

В те самые сентябрьские дни, когда всей мощью своих армий немцы навалились на Сталинград, защищал город на Волге и другой сержант — Иван Дмитриевич Павлов. Был он на два года моложе героического однофамильца, но боевой путь его оказался длиннее, потому что начался ещё на Финской войне. И, как и Яков Федотович в Доме на площади 9 Января, Иван Дмитриевич тоже нашёл свою судьбу в развалинах сталинградского дома.

Иван Дмитриевич поднял из груды кирпичей разбитую книгу, начал читать её и почувствовал, как вспоминал он потом, «что-то такое родное, милое для души». Это было Евангелие.

Иван Дмитриевич собрал все его листочки вместе и больше уже не расставался с найденной Книгой. Так начался его путь к Богу.

«Когда я начал читать Евангелие — у меня просто глаза прозрели на всё окружающее, на все события, — рассказывал потом он. — Я шёл с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление! Просто Господь был со мною рядом, и я ничего не боялся…»

Иван Дмитриевич дошёл до Австрии, участвовал в боях на озере Балатон, а в 1946 г., когда его демобилизовали из Венгрии, приехал в Москву.

«В Елоховском соборе спрашиваю, нет ли у нас какого-нибудь духовного заведения. «Есть, — говорят, — духовную семинарию открыли в Новодевичьем монастыре». Поехал туда прямо в военном обмундировании. Помню, проректор, отец Сергий Савинский, радушно встретил меня»…

Так вчерашний сержант и стал семинаристом.

После завершения семинарии он учился в Московской Духовной академии и в 1953 г. принял монашеский постриг.

Духовную академию в 1954 г. заканчивал уже не Иван Дмитриевич Павлов, а иеромонах Кирилл.

Судьба сержанта Якова Федотовича Павлова совершенно другая, но — так странно! — все узловые точки её по времени совпадают с узловыми событиями биографии будущего архимандрита.

В 1944 г. Яков Федотович вступил в Коммунистическую партию. Победу он встретил в звании старшины, а 27 июня 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза за подвиг, совершённый ещё в Сталинграде.

После войны Яков Федотович окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС и работал в народном хозяйстве, трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был награждён орденами Ленина и Октябрьской Революции.

В 1980 г. он удостоился звания «Почётный гражданин Волгограда». Умер Яков Федотович Павлов в 1981 г. и похоронен в Новгороде.

Ну, а вся жизнь архимандрита Кирилла оказалась связанной с Троице-Сергиевой лаврой. Архимандрит Кирилл стал духовником всей братии главного монастыря России.

Именно старцу Кириллу исповедовались ныне покойные патриархи Алексий и Пимен. Сейчас он — духовник Алексия II.

Старец в Лавре почти не бывает — живёт в Переделкино, в резиденции Святейшего Патриарха всея Руси Алексия II.

Про своё боевое прошлое старец предпочитает не говорить.

— Это осталось в той жизни, — отвечает он докучливым собеседникам.

Рассказывают, что однажды архимандрита Кирилла вызвали в военкомат Сергиева Посада и спросили, что сказать московскому начальству о защитнике Сталинграда Павлове.

— Скажите, что я умер… — ответил старец.

Уличные бои (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Тринадцатого сентября 1942 года немцы ворвались в город. Генералу Родимцеву чудом удалось остановить натиск врага в сотне метров от береговой полосы. Битва велась за каждую улочку и здание на площади 9-го Января (ныне площадь Обороны). Здесь любая прочная постройка превращалась в опорный пункт, способный держать круговую оборону.

Шёл конец сентября. У одного из четырёхэтажных кирпичных зданий, торцом выходящих к площади, имелось серьёзное тактическое преимущество: с него открывался отличный обзор на занятую фашистами часть города и пути их возможного прорыва к берегу Волги. Командир отделения Павлов Яков Федотович получил от ротного командира задание разведать ситуацию в указанном доме по адресу: Пензенская, 31. С тремя бойцами ему удалось вытеснить немцев из захваченного здания и удерживать его на протяжении двух суток. В подвале они обнаружили местных жителей, укрывающихся от огня. Среди них оказался архитектор дома с беременной женой, погибшие во время артобстрела.

На третий день прибыло подкрепление в составе 24 человек: группа бронебойщиков и автоматчиков во главе со старшим лейтенантом И. Ф. Афанасьевым. Гарнизону удалось превратить объект в неприступную крепость для фашистов. Именно по этим героическим событиям стал известен мировой общественности сержант Павлов Яков Федотович.

Еще один Павлов из Сталинграда: как совпадения породили легенду

Но мы так и не коснулись еще вопроса о том, почему вдруг всплыла история о «монашестве» сержанта Павлова.

Архимандрита Кирилла, духовника Троице-Сергиевой лавры, одного из самых почитаемых старцев церкви, не стало совсем недавно. Он умер 20 февраля 2017 года в возрасте 97 лет.

Этого человека и отождествляли с сержантом Павловым, оборонявшим знаменитый дом.

Принявший монашество в 1954 году старец Кирилл не любил светских разговоров, и потому бродивших вокруг себя слухов не опровергал. И в девяностых некоторые журналисты стали прямо утверждать: да, это тот самый сержант Павлов.

Чем запомнился архимандрит Кирилл (Павлов)?

Путаницы добавляло то, что те, кто что-то знал о мирской жизни старца Кирилла, утверждали, что он действительно в звании сержанта воевал в Сталинграде.

Самое удивительное, что это чистая правда. Хотя могила на аллее героев в Новгороде свидетельствовала, что сержант из «Дома Павлова» лежит именно там.

Лишь при внимательном изучении биографий становится ясно, что речь идет об однофамильцах. Старец Кирилл в миру был Иваном Дмитриевичем Павловым. Он на два года младше своего тезки, но их судьба действительно очень схожа. Иван Павлов служил в РККА с 1939 года, прошел всю войну, сражался в Сталинграде, а закончил сражения в Австрии. Демобилизовался Иван Павлов, как и Яков, в 1946 году, причем тоже будучи лейтенантом.

Таким образом, при всей схожести военных биографий это разные люди с разной послевоенной судьбой. И человек, с чьим именем связан легендарный дом в Сталинграде, монашества не принимал.

Павлов Яков Федотович: биография героя (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Рождённый в октябре 1917 года, накануне Великой Октябрьской революции, Яков Федотович всю свою жизнь связал со своей малой родиной – Новгородской областью. Место появления на свет – деревня Крестовая, откуда в 1938-м после работы в сельском хозяйстве он будет призван на службу в армию. Сюда, в город Валдай, он вернётся после мобилизации в 1946-м, получив звание офицера.

Его трудовой путь будет связан с партийной и хозяйственной деятельностью после окончания ВПШ при ЦК КПСС. Неоднократно герой Великой Отечественной будет представлять свой край в Верховном Совете РСФСР, заслужив правительственную награду в мирное время. В 1963 вместе с женой Ниной Александровной и сыном Юрием переберётся в Великий Новгород, где будет работать на заводе «Комета». Общественная деятельность не раз приведёт его в Сталинград. Тут он будет встречаться с жителями, восстанавливающими его из руин. Среди наград Я. Ф. Павлова — звание Почётного гражданина этого легендарного города-героя

К сожалению, в 1981 году сердце отважного человека остановилось прямо на операционном столе

Другая часть, или Какой дом атаковал младший сержант Яков Павлов?

В наградном листе Героя Советского Союза Я.Ф. Павлова есть строка, которая, на наш взгляд, проливает некоторый свет на эту историю. В графе «Чем ранее награжден, за какие отличия» сказано: «Дважды медалью за отвагу, №№ приказов и даты неизвестны, так как награжден в другой части».

Сегодня известно, по крайней мере, о двух орденах Красной Звезды и двух медалях «За отвагу» Я.Ф. Павлова, полученных им в период Великой Отечественной войны. Более того, один орден Красной Звезды и одну медаль «За отвагу» Павлов заработал непосредственно в Сталинграде, информация о них доступна на странице героя на сайте «Бессмертного полка».

Так что же это за «другая часть», в которой награждался Я.Ф. Павлов в Сталинграде?

Мы рассматриваем еще один наградной лист Я.Ф. Павлова – теперь уже о награждении его орденом Красной Звезды, подписанный 9 октября 1942 г. уже известным нам полковником Елиным, командиром 42-го гвардейского полка 13-й стрелковой дивизии. Документ кратко, но безусловно положительно характеризует младшего сержанта Якова Павлова (в отличие от сказочно-эпического наградного листа Героя СССР, над которым неизвестно что делать – плакать или смеяться): «Отличился в боях за город Сталинград в период с 15 сентября 1942 г. Один из лучших командиров отделений. Во время наступлений наших подразделений 18 сентября отделение т. Павлова атаковало важный дом и заняло его. Противник несколько раз контратаковал эти позиции, бил прямой наводкой из танка, но не смог сломить сопротивление наших бойцов».

Из хроники Сталинградской битвы известно, что гвардейцы Родимцева в ночь с 14 на 15 сентября переправились через Волгу в Сталинград и после яростного боя отбросили противника от центральной переправы, очистили от фашистов многие улицы и кварталы, захватили вокзал и Мамаев курган. Однако 21 сентября немцы перешли в контрнаступление, начали стремительное продвижение к Волге, 23 сентября ожесточенные бои развернулись за площадь 9 Января, и лишь 26 сентября (по данным Афанасьева – 27-го) оттесненные советские бойцы закрепились в двух зданиях – фактически на берегу, получивших наименования домов Павлова и Заболотного (последний вскоре был взорван немцами, его защитники погибли). По сути дела, это был последний рубеж перед Волгой, речь шла об оборонительной, а не о наступательной операции.

Судя по наградному листу и дате подвига – 18 сентября, младший сержант Яков Федотович Павлов проявился себя в боях при наступлении 13-й Гвардейской стрелковой дивизии Родимцева в период с 15 по 21 сентября, а не в Доме Павлова, который держал оборону с конца сентября по конец ноября 1942 г.

В Дом Павлова разведчики проникли ночью, незаметно – а не «атаковали его». Подходы к зданию были заминированы, поэтому бить по нему из танка прямой наводкой, как это сказано в наградном листе, противник вряд ли мог.

Документ датируется 9 октября – не потому ли в бумагах о присвоении звания Героя Советского Союза из «другой части» фигурирует дата 10 октября?

Медалью «За отвагу» в Сталинграде Я.Ф. Павлов награжден еще позже: сегодня рассекречен соответствующий приказ войскам 62-й армии №38/н, который датируется 20 октября 1942 г. – это разгар обороны Дома Павлова. Но никто из защитников дома в период осады здания не награждался этой медалью – они получили награды «За оборону Сталинграда» уже после войны.

Таким образом, если судить по наградным документам, Яков Федотович Павлов отлично проявил себя как командир отделения во время боев в Сталинграде в ходе наступательной операции, занял один из многих домов в черте города, был награжден за подвиги орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», однако к легендарному Дому Павлова отношения не имел. Он атаковал другой дом, который, как и весь Сталинград, в ходе боев был разрушен.

Не потому ли избегал Яков Федотович неформальных встреч с защитниками Дома Павлова, с родившейся в доме в дни Сталинградской битвы «дочкой» Зиночкой, с «боевым товарищем» Афанасьевым, которому в конце 1960-х сделали операцию на глазах и который после многих лет слепоты смог видеть. А 83-летний ветеран, защитник Дома Павлова Комалджан Тургунов в 2006 г. заявил корреспондентам «МК», приехавшим к нему в ферганский кишлак Быркым-Куль: «А кто такой Яков Павлов? Я не помню этого человека…»

К несчастью, Юрий Беледин, который четверть века изучал историю дома, в 2014 г. был найдет мертвым в своей квартире в Волгограде: соседи почувствовали запах газа, вскрыли дверь – оказалось, поздно… Решили, что больной онкологией журналист наложил на себя руки. Символично, однако, название одной из последних его книг, цитаты из которой мы приводили выше: «Не последнее слово. Мое и ваше».

Люся Радыно

В Сталинградской битве проявляли беспримерное мужество не только взрослые, но и дети. Одной из героинь Сталинграда стала 12-летняя девочка Люся Радыно. Она оказалась в Сталинграде после эвакуации из Ленинграда. Однажды в детприёмник, где была девочка, пришёл офицер и сказал, что проводится набор юных разведчиков для добывания ценной информации за линией фронта. Люся сразу же вызвалась помочь.

В первый же выход в тыл врага Люсю задержали немцы. Им она сказала, что идёт на поля, где с другими детьми выращивает овощи, чтобы не умереть с голода. Ей поверили, но всё равно отправили на кухню чистить картошку. Люся смекнула, что сможет узнать количество немецких солдат, просто подсчитав количество почищенной картошки. В итоге, информацию Люся добыла. Кроме того, ей удалось бежать.

За линию фронта Люся ходила семь раз, ни разу не допустив ни одной ошибки. Командование наградило Люсю медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

Герой на партийной работе

Яков Павлов демобилизовался в 1946 году и вернулся в Новгородскую область. Прославленный герой получил высшее образование и стал делать карьеру по партийной линии, был секретарем райкома. Павлов трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР от Новгородской области, был отмечен орденами Ленина и Октябрьской революции. В 1980 году Якову Федотовичу Павлову было присвоено звание «Почётный гражданин города-героя Волгограда».

Умер Яков Павлов 26 сентября 1981 года. Он был похоронен на аллее героев Западного кладбища Великого Новгорода.

Сказать, что Яков Павлов — это выдуманный агитпропом герой, никак нельзя, хотя в жизни все было несколько не так, как потом написали в книгах.

Сержант Яков Павлов, Герой Советского Союза, защитник Сталинграда, беседует с пионерами. Фото: РИА Новости/ Рудольф Алфимов