Пржевальский михаил алексеевич

Содержание:

Детство и юность

Знаменитый путешественник родился в Смоленской губернии, в небольшой деревушке Кимборово, 12 апреля (31 марта по юлианскому календарю) 1839 года. Мальчик рано потерял отца. Отставной поручик невского морского полка Михаил Кузьмич умер, когда сыну исполнилось 7 лет.

Заботы о воспитании легли на плечи матери Елены Алексеевны. Впрочем, посильный вклад в становление характера будущего географа внес дядя, тоже военный, отставной офицер. Неудивительно, что ранняя биография Николая прошла в спартанских условиях.

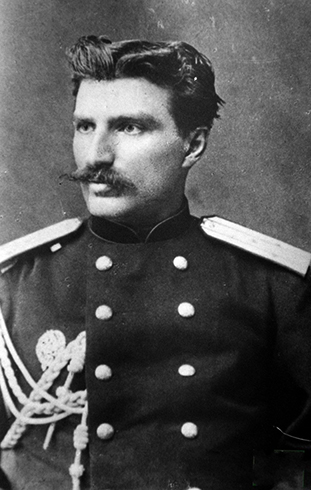

Николай Пржевальский в молодости

Пржевальский с малых лет пристрастился к охоте. Изначально стрелял из детского оружия, заряженного желудями. Но в 12 лет обзавелся настоящим ружьем. Он рос сорванцом, хотя не расставался с книгами. С друзьями на спор цитировал отрывки из прочитанных произведений.

Из-за плохого поведения соседи Елены Алексеевны советовали вдове отправить сына служить на Кавказ. Однако потомственного военного такие перспективы не пугали. Более того, он сам после того, как с отличием окончил Смоленскую гимназию, зачислился в рязанский пехотный полк.

Представления о службе не совпали с реальностью. Ротный командир неоднократно пытался пристрастить новобранца к алкоголю, но тот не собирался следовать сложившейся порочной практике. Его называли «чужим среди своих». Когда Пржевальский стал проситься о переводе на Амур, ему отказали. Любовь к природе, привитая дядей, звала его к исследованиям Восточной Сибири.

И тогда он с головой окунулся в чтение. Сидел за книгами до 15 часов в сутки, преследуя только одну цель — поступить в академию Генерального штаба. Шансы о зачислении были ничтожны: тогда там учились либо богатые, либо потомственные дворяне. Ни к тем, ни к другим Пржевальский не относился. Но феноменальная зрительная память и невероятное желание позволили пройти конкурс и получить престижное образование.

На 2-м курсе студент написал блистательную курсовую о природе Амурского края. Работа оказалась настолько интересной, что юного таланта сразу зачислили в Русское императорское географическое общество, которое, к слову, тогда возглавлял Константин, младший брат Александра II.

Молодой географ представил план путешествия в Центральную Азию, к самому ее сердцу — таинственному Тибету. Однако амбициозным проектом он только вызвал раздражение, ведь отправиться на чужую землю без карт и опыта мог только глупец.

Тогда будущий этнограф решил пойти другим путем. По завершении образования его отправили на военную службу в Сибирь. При содействии Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского и других ученых он приступил к географическим исследованиям.

Путешественник досконально исследовал почву, растения и климатические особенности Уссурийского края, который тогда только стал частью России (в 1858 году). Глава географического общества внимательно изучил представленную работу и дал добро на экспедицию в Центральную Азию.

Правда, денег на это выделили ничтожно мало. Тогда Николай начал играть в карты. Благодаря зрительной памяти мужчине не составляло труда побеждать незадачливых оппонентов. Он накопил 12 тыс. руб., с таким состоянием легко было бы купить имение. Но Пржевальский направил финансы на подготовку к первому путешествию.

Интересные факты о личности Н.М.Пржевальского

Принадлежал к шляхетскому роду. Его предок — запорожец Корнила Паровальский жил в 16 веке, поступил на службу к полякам и сменил фамилию на Пржевальский. В дальнейшем за подвиги в боях был удостоен шляхетства, имения и герба.

Рос без отца. Будущий исследователь родился 12 апреля 1839 года в деревне Кимборово Смоленской области. Глава семьи,отставной поручик Михаил Кузьмич Пржевальский, умер, когда маленькому Николаю было 7 лет. Воспитанием будущего исследователя занимались мама, няня и дядя.

Своё воспитание называл «спартанским». Маленькому Николаю не воспрещалось выходить из дома в любую погоду, лазать по деревьям, гулять одному в лесу, где водились медведи. Будущему путешественнику предоставлялась полная свобода, но за провинности часто получал розгами.

Первое настоящее ружьё получил в 12 лет. Дядя обучал мальчика охоте. Изначально маленький Николай стрелял желудями из лука, а став постарше — из настоящего оружия. Именно благодаря охоте будущий исследователь полюбил природу.

Пользовался уважением класса во время обучения в гимназии, никогда не позволял «травить» новичков, несмотря на то, что это считалось «святой» обязанностью гимназистов.

Математика была его нелюбимым предметом. Успешно сдавать экзамены помогала феноменальная память: он всегда помнил ответы на задаваемые вопросы и все формулы, вплоть до того, на какой странице учебника они были написаны.

Считал общество диким, грубым стадом, к которому применимы только кулак или палка. С детства он благоговел перед нравственным совершенством человека, благородными, бескорыстными поступками, но, поступив на службу, не мог найти этих качеств у окружающих, что окончательно поменяло его взгляды на жизнь и развило в нем презрение к людям.

Всегда стремился к одиночеству, несмотря на то, что был хорошим товарищем и гостеприимным хозяином. Пржевальский отличался нелюбовью к суете, шуму, обладал властным и повелительным характером, что препятствовало тесному сближению с людьми.

«Отбивал» учеников у коллег-преподавателей. В 1864 году был назначен преподавателем географии и истории в Варшавском юнкерском училище. Он умел привить такую охоту к знаниям, что юнкеры из других отделений класса приходили на его лекции в ущерб другим предметам.

Был очень справедлив. За неуспеваемость ставил единицы на экзаменах даже любимым юнкерам, которым приходилось из-за этого оставаться на второй год.

В его жизни было только две женщины, к которым он относился с теплотой и уважением: мама и няня Макарьевна. Особенно тяжёлым испытанием был для него отъезд из родного дома при поступлении на военную службу. Он до конца дней вспоминал момент прощания и горькие слезы. С мамой он вёл регулярную переписку, подробно описывая все детали своего быта, при каждом удобном случае спешил посетить родное имение. Известие о смерти матушки, а позже и няни стало для него тяжёлым ударом, пошатнувшим даже энтузиазм к делу всей его жизни.

Мучался от обрушившейся на него славы

Не любил внимание, большое общество и бессмысленную суматоху, Пржевальского тяготила жизнь среди людей.

Собственных детей не было. Но очень привязался к мальчику-сироте, который был сыном соседа по имению

Заботился о моральном воспитании ребёнка, ездил к директору в училище, переживал за каждую плохую отметку.

Был женоненавистником. Женщин не любил, считал их сплетницами и фантазёрками, всячески их избегал. Однажды на просьбу сослуживца давать уроки географии его падчерице отказал, но передал для неё курс своих лекций с грубой надписью: «Долби, пока не выдолбишь».

Был щедрым. Собранные в экспедициях богатые коллекции гербариев и чучел подарил Академии наук, вырученные от проведения лекций деньги отправлял маме, няне и дяде.

Предчувствовал свою смерть. Во время подготовки к экспедиции в октябре 1888 года пребывал в мрачном настроении, регулярно высказывал скептичные мысли о вероятности дожить до конца мероприятия. Современники отмечали беспокойное состояние духа путешественника: он был нервозным, тревожным, будто предчувствовал беду. 16 октября самочувствие Николая Михайловича резко ухудшилось, а 20 октября в возрасте 49 лет Пржевальского не стало. Причиной смерти считали брюшной тиф, но современные исследования показали, что он умер от рака лимфатической системы. Перед своей кончиной успел отдать последние распоряжения: похоронить его на берегу озера Иссык-Куль, а на надгробии сделать простую надпись «Путешественник Пржевальский».

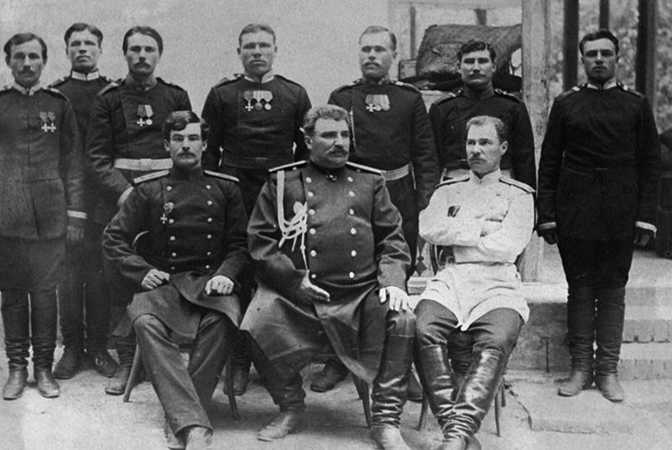

Личность

Личные качества Н. М. Пржевальского обеспечивали успех его экспедиции. Своих сотрудников он подбирал из простых, неизнеженных, предприимчивых людей и с большим недоверием относился к людям «дворянской породы». Сам он не гнушался никакой чёрной работы. Дисциплина во время экспедиции у него была суровая, без парадности и барства. Помощники его – В. И. Роборовский и П. К. Козлов – впоследствии стали известными самостоятельными путешественниками. Многие спутники участвовали в двух-трёх экспедициях, а бурят Дондок Иринчинов провёл вместе с Н. М. Пржевальским четыре экспедиции.

В зрелом возрасте Н. М. Пржевальский был абсолютно равнодушен к чинам, званиям и наградам и столь же неравнодушен к живой исследовательской работе. Страстью путешественника была охота, сам он был блестящим стрелком.

Будучи хорошо образованным натуралистом, Пржевальский был в то же время прирождённым путешественником-скитальцем, предпочитавшим одинокую степную жизнь всем благам цивилизации. Благодаря своему настойчивому, решительному характеру он преодолел противодействие китайских чиновников и сопротивление местных жителей, иногда доходившее до открытых нападений и стычек.

Популярные темы сообщений

- Культуры Византии В ходе своего многовекового существования византийцы смогли создать очень интересную, яркую, и разнообразную культуру. Византия стала наследницей античной культуры, ей достались многие из достижений римской цивилизации, и в тоже время она

- Полевая мышь Полевая мышь (мышь-полёвка) — это небольшой зверёк с длинным хвостом, серо-коричневой окраской шерсти и заострённой мордочкой. Обитает практически везде, где есть поля, луга, степи, кустарники и городские парки. Отличительной особенностью

- Жизнь и творчество Жуковского Василий Андреевич Жуковский родился в одном из сел Тульской губернии. Он приходился внебрачным сыном помещику А.И. Бунину. Вначале Василий получал образование в семье Буниных, после чего его отправили продолжать обучение в Тульском народном

Популярные темы сообщений

Минин и Пожарский К 1612 году казалось, что дни Русского государства сочтены. Москву полностью контролировали поляки, пытавшиеся управлять всей Россией через своих марионеток – Семибоярщину, на севере России безраздельно хозяйничали шведы, юг разоряли орды крымских татар,

Древняя Греция Древняя Греция (Эллада) – колыбель цивилизаций древнего мира, которая поражает весь мир своими гениальными учёными и философами, произведениями искусств. Древняя Греция находилась на юге Балканского полуострова, также островах Эгейского моря

Заповедники России Заповедник – место, где оберегают природу: флору и фауну

Очень важно знать о самых известных заповедниках России. 1) Самым красивейшим Российским заповедником является Байкальский заповедник

Красоту этого места сложно описать словами.

Память

Имя знаменитого путешественника увековечено в названиях многочисленных улиц, видов растений и животных. Город, в котором он умер, назван в его честь, как и гимназия в Смоленске. Его имя носят хребет в Приморье и пещера возле города Находка.

В его честь была выпущена золотая медаль, выдается премия Пржевальского. Об истории путешествий снят фильм. Николай Михайлович был почетным членом 11 научных обществ, ему вручено 13 престижнейших международных наград.

Пржевальский рано ушел из жизни, поэтому остается только гадать, что еще успел бы совершить этот талантливый человек, если бы судьба предоставила ему больше времени.

Вторая центральноазиатская экспедиция. Тотальная слежка

В 1876 году Пржевальский отправился в новое путешествие. Ему хотелось изучить бассейн озера Лобнор, пересечь Тибетское нагорье с севера на юг и все-таки исполнить свою мечту – дойти до Лхасы. Караван начал свой путь в Тибет через окраину Гоби – Джунгарскую пустыню. Там исследователь встретил неизвестный науке вид млекопитающего – дикую лошадь, впоследствии названной лошадью Пржевальского. Саму лошадь путешественнику заполучить не удалось, но он привез в Петербург ее череп и шкуру, подаренную местными охотниками. Эти экземпляры много лет были эксклюзивами в научных коллекциях мира. Одной находкой дело не обошлось. Путешественник познакомил мир с новым видом беломордого марала, тибетским медведем-пищухоед и даже открыл новый род растений (Пржевальския тангутская). Открытия такого рода в XIX веке были большой удачей.

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

В октябре 1876 года отряд Пржевальского передвигался по землям Семиградья. Это было новое государство в Восточном Туркестане. Его в 1864 году основал таджик Якуб-бек. Ему удалось взять в свою власть земли, которые отделились от империи Цин. Правитель Семиградья разрешил путешественникам следовать по его территории – портить отношения с Россией Якуб-беку не хотелось, поэтому поручил вести слежку за Пржевальским. Люди Якуб-бека следовали за экспедицией всюду и наблюдали за исследователем из-за реки. Николай Михайлович писал в своем дневнике, что придумал только один способ сделать топографическую съемку местности, не вызывая подозрений: якобы ходить в кусты по нужде.

Дальше продвигаться в Тибет было невозможно. У него начался сильный зуд. Пржевальский не мог дальше вести научную работу – недуг его беспокоил и днем, и ночью: он не мог ни писать, ни делать наблюдения, ни даже ходить на охоту. Его походная аптечка – деготь, табак и синий купорос – никак не помогала. Поэтому Пржевальский решил вернуться в Россию, вылечиться и тогда уже идти в Тибет. Так завершилось его второе путешествие.

Личная жизнь

Знаменитый географ и ученый значительно преуспел в своих исследованиях и путешествиях. А вот личная жизнь у него не сложилась. Сам Пржевальский в разъездах провел более 11 лет своей жизни, в остальное же время он много читал, ездил на охоту и писал трактаты о своих путешествиях. Молодой офицер был очень хорош собой, высокий, красивый. На столичных мероприятиях от девиц не было отбоя. Но Николай женского общества избегал. Считал что все женщины очень назойливые и крайне неприятные. А про женитьбу писал следующее: “Не такая у меня профессия, чтоб женится”. Поэтому, к сожалению, потомства после себя не оставил.

Личная жизнь

Человек, страстно влюбленный в природу, так и не обзавелся женой и детьми. В его судьбе были только две горячо любимые женщины — мать и няня Ольга Макарьевна Макарова. Общества прекрасных дам он сторонился и в молодости, будучи юношей привлекательной внешности и высокого роста. Возможно, тогда это объяснялось нехваткой денег. Слушатель военной академии редко когда имел в кармане больше 15 копеек. Флирт же требовал не только изобретательности.

Портрет Николая Пржевальского

Хотя однажды Николай чуть было не женился на Тасе Нуромской, с которой познакомился в Смоленске. Влюбленные собирались сыграть свадьбу после того, как жених вернется из экспедиции. Но планы изменила неожиданная смерть Таси из-за солнечного удара.

Позже супружество и семья в представлении натуралиста стали синонимом бесславного существования. Своих товарищей он пытался отговорить, когда те собирались связать себя узами брака.

Отсутствие прямых потомков и сведений о личной жизни знаменитого этнографа породило невероятные слухи. Ходили сплетни: Николай Михайлович — биологический отец Иосифа Сталина. Но, конечно, предположение, что верховный главнокомандующий — внебрачный сын уроженца деревни Кимборово, ничем не подтверждалось.

Первое путешествие в Центральную Азию

В первой центральноазиатской экспедиции (1871 – 1873) Николая Пржевальского особенно интересовали северные окраины Китая и восточные части южной Монголии.

Шел 1872 год. Монгольская экспедиция из четырех человек продвигалась к землям Восточного Туркестана, входившим в империю Цин. В Пекине Пржевальскому дали разрешение на проезд, но всячески пытались помешать путешественникам двигаться вглубь страны. Им закрыли доступ к проводникам – местные жители боялись гнева императора и поэтому отказывались сопровождать их, не продавали им еду, топливо и вьючных животных. В это время всюду шло вооруженное сопротивление дунганских племен. Они пытались свергнуть правителей империи. Поэтому у экспедиции были все шансы погибнуть не только от голода, но и умереть от пуль мятежного племени дунган.

Маленький отряд практически в одиночку смог добраться до озера Кукунор в центральноазиатской части империи. По прибытии на них пришел посмотреть посол от Далай-ламы. Путешественники за все время уже успели привыкнуть к тому, что их белая кожа вызывает у местного населения любопытство, но тут причина крылась в другом. Во время начала дунганского восстания посол направлялся из тибетской столицы Лхасы в Пекин. Боясь за свою жизнь, он прожил возле озера десять лет. Посла удивило, что четыре иностранных путешественника за несколько месяцев преодолели земли, в которые ему было страшно отправиться в сопровождении сотен человек.

Сразу после поездки Пржевальский стал известен в научных кругах. Его ставили рядом с первооткрывателями Иваном Крузенштерном, Фаддеем Беллинсгаузеном и Петром Семеновым-Тян-Шанским. Русское географическое общество наградило Николая Пржевальского золотой медалью за заслуги в области географии, а его собранной зоологической коллекции присудили высшую награду Академии наук.

Исследования и странствия

В 1867 год Пржевальский Николай Михайлович, краткая биография и открытия которого и по сей день дают ценную информацию для его последователей, был откомандирован в суровый Уссурийский край. Вместе с двумя казаками и препаратором по имени Николай Ягунов он добрался по казачьей станицы Буссе, расположенной на реке Уссури. После этого путешественники оказались на озере Ханка – месте, где собиралось много перелетных птиц. Здесь Пржевальский смог получить много материалов для орнитологических исследований. В зимний период отставной военный прошел порядка 1100 километров и параллельно изучил Южно-Уссурийский регион.

Чем же еще занимался Пржевальский Николай Михайлович? Биография его гласит, что в начале 1868 года он выдвинулся на озеро под названием Ханка, а чуть позже в Маньчжурии жестко усмирил разбойников из Китая, за что ему была пожалована должность старшого адъютанта штаба войск Приамурья. Первая поездка дала военнослужащему возможность написать сочинения о том, что он видел и слышал.

1870 год ознаменовался для Николая Михайловича его первым путешествием в Центрально-Азиатский регион. В начале ноября он оказался в Кяхте, а уже оттуда переехал в Пекин. Из столицы Поднебесной Пржевальский выехал на северный берег озера Далай-Нур, где он остановился на отдых. После этого натуралист провел исследования хребтов Инь-Шань и Сума-Ходи. Также военный доказал, что Желтая река не имеет разветвлений, как считали ранее. А затем прошелся по пустыне Ала-Шань и Алшанским горам. Конечным пунктом был вновь Калган. Всего же за десятимесячное путешествие отважный человек преодолел примерно 3700 километров.

В период с 1872 по 1875 год Пржевальский Николай Михайлович (краткая биография географа хранится во многих архивах) ходил по побережью озера Куку-Нор, пустыне Цайдам и верховью Мур-Усу. На протяжении трех лет ученый преодолел почти 12 тысяч километров и написал сочинение под названием «Монголия и страна тангутов».

В 1876 году Николай Михайлович во второй раз пошел из Кульджи на реку Или. В 1877 году он оказался в Лоб-Норе, где вел наблюдение за перелетными птицами и выполнял другие орнитологические исследования. Из-за болезни Пржевальский был вынужден дольше побыть в России.

Третье путешествие энергичного исследователя стартовало в 1879 году. Его отряд из 13 человек вышел из города Зайсан, проследовал по реке Урунгу, пустыню Са-Чжеу и горные гряды Тибета. В итоге команда оказался в долине Голубой реки. Тибетские правители не желали пускать Пржевальского в Лхасу. Ученый был вынужден возвратиться в Ургу. Домой же группа вернулась в 1881 году. Именно за период третьего странствия натуралист открыл новый вид лошади, который назвали в его честь.

С 1883 по 1886 год Николай Михайлович пробыл в своем четвертом путешествии, в течение которого изучил водораздел между Голубой и Желтой реками.

Начало пути

Как гласит популярный интернет-ресурс Википедия, Николай Михайлович Пржевальский родился в 1839 году в Смоленской губернии. Семья его принадлежала польскому дворянскому роду. а дальние предки Пржевальских даже воевали против русских в конце XVI века. Позже Пржевальские перешли на службу русскому царю.

Отец будущего географа Михаил Кузьмич был отставным офицером и умер, когда Николаю было 7 лет, поэтому основная тяжесть воспитания легла на его мать. Большую роль в становлении будущего путешественника сыграл дядя. Он привил ему любовь к охоте и природе. Способность проводить сутки на ногах в лесу потом здорово пригодилась Пржевальскому во время его дальних экспедиций.

Первичное образование он получил в Смоленской гимназии. В классе рядом с десятилетними вполне могли учиться взрослые люди 20 лет. Николай отличался феноменальной памятью, и науки давались ему легко. Хотя уровень гимназического образования Пржевальский впоследствии описывал весьма критически:

При всей страсти к наукам по окончании гимназии Пржевальский вместо университета решил пойти в армию. Шел 1855 год. В разгаре была Крымская война, в обществе только и говорили, что о поражениях русской армии и героической обороне Севастополя. Юный Николай рвался оказаться в действующей армии, но побывать на войне не успел. Он был зачислен в Рязанский пехотный полк в сентябре 1855 года, когда боевые действия уже закончились.

Отслужив 5 лет в Рязанском полку, Пржевальский начал просить начальство о переводе в Уссурийский край. Служба на Дальнем Востоке была связана не только с армейскими буднями. Тамошним армейцам приходилось активно осваивать территорию, а полковая жизнь русского гарнизона с самого начала не радовала молодого офицера. Он понимал, что нужно что-то делать, развиваться, чтобы не закиснуть в армейской рутине. В переводе на Дальний Восток молодому офицеру было отказано, тогда Пржевальский решил поступить в Академию Генштаба.

Это высшее военно-учебное заведение русской армии давало фундаментальное образование не только в военных науках. В академии изучались география и статистика, что было весьма полезно для будущего путешественника. В год поступления Пржевальского в академию конкурс составлял 180 человек на 90 мест. Офицер, окончивший академию, мог быть спокоен за свою карьеру. Настолько головокружительно продвигались генштабисты по карьерной лестнице.

В стенах академии Пржевальский не особо налегал на военные науки. Его больше занимали история и география. Во время учебы Николай написал свое первое научное исследование «Военно-статистическое обозрение Уссурийского края», которое в дальнейшем поможет в путешествиях по Дальнему Востоку и за которое Русское географическое общество приняло в свои члены.

После академии Пржевальский был направлен в Польшу на штабную должность в один из пехотных полков. И вновь его здесь ожидала жизнь, которая ввергала в уныние еще во времена службы в Рязанском полку. Он начинает размышлять о начале самостоятельных путешествий, но нехватка средств останавливала его.

Спасение от армейской рутины пришло с неожиданной стороны. В Варшаве открылось юнкерское училище, и Пржевальский становится командиром одного из учебных взводов курсантов и одновременно преподавателем истории и географии. По последнему предмету Пржевальский даже составил учебник. В училище он заведовал также делопроизводством и библиотекой. В Варшаве он стал частым гостем зоологического музея и ботанического сада.

Преподавательская деятельность в училище стала началом той жизни, о которой Пржевальский давно мечтал. Офицеры штаба Варшавского округа и начальник Академии Генштаба посодействовали в переводе Пржевальского на Дальний Восток. В 1866 году Николай получает назначение на Дальний Восток, по прибытии он приступает к организации своей первой экспедиции.

В течение 1867−68 годов Пржевальский в составе небольшой группы совершил первые две экспедиции по Южно-Уссурийскому краю и Маньчжурии. В результате были открыты:

- 248 видов растений;

- 36 видов птиц.

Кроме того, были описаны все русские колонии, инородческое население, проведены метеорологические наблюдения. По окончании экспедиции Пржевальский сделал три сообщения для географического общества. А позднее выпустил два отчета:

- Об инородческом населении в южной части Приамурской области;

- Путешествие в Уссурийский край.

Первое путешествие

Смотреть галерею

Экспедиция, которую возглавил русский натуралист Пржевальский, не могла быть легкой. Начавшаяся в 1870 году, она продлилась три года. За это время ее участники преодолели по меньшей мере одиннадцать тысяч километров. Позже эту экспедицию назовут Монгольской.

Были исследованы: озеро Далай-Нур, хребты Сума-Ходи и Инь-Шань. Натуралисту удалось опровергнуть данные старых китайских источников, в которых утверждалось, что река Хуанхэ имеет разветвления. Зиму пережидали участники экспедиции в Калгане.

В начале марта 1872 года от Калгана прошли путь через пустыню Алашань и, достигнув Наньшаньских хребтов, двинулись к озеру Кукунор. После Николай Михайлович прошел по Цайдамской котловине, пересек Куньлунь и добрался до реки Янцзы.

Летом последнего года первой экспедиции, пробравшись через Среднюю Гоби, Пржевальский прибывает в Ургу (ныне столица Монголии — Улан-Батор). В начале осени вернулся оттуда в Кяхту.

Результатами экспедиции стали более четырех тысяч открытых растений, а многие виды животных и пресмыкающихся были названы в его честь. Кроме того, Географическое общество наградило путешественника золотой медалью, и он стал мировой знаменитостью.

Миф

Существует городская легенда, что Иосиф Сталин был внебрачным сыном Николая Пржевальского. Легенда основана на сходстве лиц обоих мужчин, официальном споре о дате рождения Сталина (утверждается, что он родился 6 декабря 1878 года, а не 21 декабря 1879 года) и о том, что в конце сталинской эпохи возродился интерес к личности Пржевальского. в Советском Союзе и странах-сателлитах было опубликовано множество книг и монографий (что было редкостью для ученых царской эпохи ). В советских энциклопедиях Пржевальский изображался в резком сходстве со Сталиным, о котором ходили слухи, что Сталин в такой сдержанной манере отдавал дань уважения своему предполагаемому биологическому отцу. Жительница Тбилиси М. Хачатурова, которая случайно знала безымянную старушку, первоначальную хранительницу тайны, считалась разоблачителем мифа о предполагаемой распущенности между матерью Сталина. Дневник Пржевальского, если он когда-либо существовал, по слухам, исчез из архивов в первые дни восхождения Сталина к власти, поскольку карьера Коммунистической партии, особенно в ее высшем эшелоне , была неприятной для людей благородных кровей, которые утверждали, что они имеют свое происхождение. Были необоснованные утверждения о том, что в какой-то бухгалтерской книге за 1881 год содержались краткие записи о переводе денег от Пржевальского матери Сталина. Однако визиты Пржевальского в Грузию не зафиксированы, а Г. Эгнаташвили, друг семьи Джугашвили, не припомнил ничего, что могло бы подтвердить эти утверждения. В сталинскую эпоху любые разговоры о его происхождении и детстве были публичным табу , но свирепость, с которой легенда была развенчана после смерти Сталина целыми монографиями, написанными для опровержения мифа (вплоть до 2010-х годов), также была рассматривается некоторыми как еще одно доказательство правдивости предполагаемой теории Пржевальского об одной ночи. Юмористическая версия этой легенды появляется в книге Владимира Войновича «Жизнь и необыкновенные приключения рядового Ивана Чонкина» (книга третья) .