Как создавалась красная армия кратко?

Содержание:

- Военное образование

- Красная армия. Изменение системы комплектации и подготовки

- Белое движение

- Что мы узнали?

- Новая система учёта

- Путь в один конец

- Реформы в командных органах

- Начало создания Красной Армии

- Верховный главнокомандующий красной армии в годы гражданской

- Возвращение традиций

- Предпосылки создания Красной Армии

- Значение реформ

- Укрепление Красной Армии

- Семён Будённый

- Григорий Котовский

- Растущая мощь

- Итоги первой реформы Красной Армии

Военное образование

Увеличение численности армии повлекло за собой проблему количества и качества командного состава. В результате «чистки» командных кадров в 1937-39 гг. в армии катастрофически не хватало командирских кадров. Все это побудило правительство принять решение о развертывании десятков военных училищ и курсов командного состава.

Если 1937 году в СССР было 48 училищ, готовящих военные кары, то уже 1939 их насчитывалось 80, в 1940 г. – 124, на начало 1941 г. – 203. Все военные училища были переведены на 2х летний срок обучения. На курсах ком.состава обучение длилось всего несколько месяцев. Все это сказывалось на уровне подготовки командиров.

Красная армия. Изменение системы комплектации и подготовки

Была изменена система комплектования и подготовки РККА, теперь кадровая система сочеталась с территориально-милиционной. Создание территориально-милиционной системы занял первейшее место в реформах РККА в условиях мирного времени. В так называемых «территориальных» войсках постоянно находилось только 15% личного командного и рядового состава.

Остальной контингент входил в «переменный» состав, который составляли красноармейцы, призванные на военную службу, но в частях на казарменном положении находящиеся только во время военных сборов. прочее время они находились дома и занимались мирным трудом. В 1923 году количество «территориальных» дивизий составляло 20% от общего количества соединений, в 1928 году количество таких дивизий составляло уже 60%. До середины 30-х годов большинство частей РККА комплектовалось по территориальному принципу.

Белое движение

У него не было единого руководства и состав участников был очень разнообразным –

казаки, рабочие, крестьяне, национальные меньшинства, духовенство, интеллигенция, бывшие офицеры царской армии, генералы и адмиралы.

В ноябре 1917 года отряды для борьбы с красными на юге России стал создавать бывший руководитель Генштаба царской армии – генерал Алексеев. С января 1918 года ее официальным названием стало “Добровольческая армия”. Спустя год она вошла в состав ВСЮР – Вооруженных сил Юга России. Ее главнокомандующий – Антон Деникин на бумаге подчинялся адмиралу Колчаку, который с ноября 1918 года носил титул “Верховного правителя России”, однако, реальной координации военных действий между ними не было.

Остатки разгромленной красными армии Деникина бежали на Крымский полуостров, где продержались до ноября 1920 года. Они называли себя “Русская армия”.

В азиатской части России центром белого движения стал Омск. Сначала этот город стал одним из центров мятежа чехословацкого корпуса. С октября 1918 года в нем находилось Временное Всероссийское правительство, а в ноябре 1918 адмирал Колчак организовал военный переворот и создал “Российское правительство”. К январю 1920 года оно было разгромлено красными. С января и до октября 1920 года центром белого движения стала Чита. В ней находилось “Правительство восточной” атамана Семенова.

Лидерами второстепенных направлений белого движения стали Юденич (на территории Эстонии в 1919 году) и Миллер (в Архангельске).

Своей целью белое движение видело разгром красных и восстановление “Единой и неделимой России”. Вопрос о форме правления оставался открытым, так как не все белые были монархистами или сторонниками свергнутого в ноябре 1917 года Керенского.

В советской историографии к белому движению относили даже финнов и поляков, с которыми красным пришлось воевать в 1919-1921 годах.

Красные успели повоевать с интервентами, басмачами и различными повстанцами – восставшими моряками в Кронштадте, с антоновцами на Тамбовщине, с формированиями Грузинской демократической республикой и других государств, которые появились на территории бывшей Российской империи в тот период.

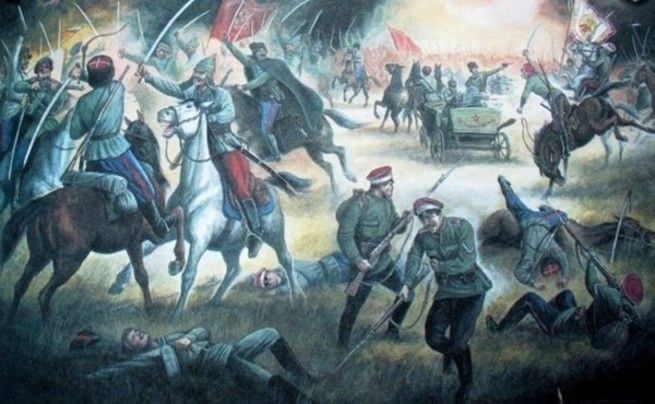

Рис. 3. Красные и белые.

Рис. 3. Красные и белые.

Систематизировать полученные знания поможет такая таблица:

|

Лидеры |

Командующие |

Органы власти |

|

|

Красные |

Ленин, Троцкий, Свердлов, Калинин, Каменев, Вацетис, |

Буденный, Фрунзе, Егоров, Тухачевский |

ВЦИК, Совнарком, Реввоенсовет, съезд Советов |

|

Белые |

Колчак, Авксентьев, Вологодский |

Деникин, Юденич, Миллер, Семенов, Алексеев |

Временное Сибирское правительство, Российское правительство, КОМУЧ |

Что мы узнали?

В годы гражданской войны более организованными были красные. Именно поэтому они вышли из нее победителями, а белые проиграли, несмотря на помощь со стороны ряда стран-интервентов.

-

/5

Вопрос 1 из 5

Как называлось государство, которое представляли красные в годы Гражданской войны?

- Российская республика

- Советская Россия

- Союз Советских Социалистических Республик

- Российская Советская Федерация

Новая система учёта

Вместо устаревшей системы регистрации призывников по предприятиям вводилась система учёта в военкоматах по месту жительства. Все эти меры улучшили организационные и мобилизационные возможности Красной Армии. В случае военных конфликтов можно было довольно быстро поставить под ружьё большое количество военнослужащих.

Численность армии значительно возросла: в 1936 она составляла 1,1 млн. военнослужащих, 1939 – приблизительно 2 млн. человек, к 22.06.1941г. Красная Армия насчитывала 5,4 млн. военнослужащих. Имелось 303 дивизии различных родов войск, но к великому сожалению 40% из них пребывали в периоде формирования. Это негативно сказалось в момент нападения фашистской Германии на Советский Союз.

Путь в один конец

Это и неудивительно — измена в условиях Гражданской войны требует решимости и мужества в силу непредсказуемости последствий. Высокопоставленные изменники в большинстве случаев относились примерно к одной возрастной группе (на 1919 г.) от 33 до 40 лет. Значительно старше остальных был Н.А. Жданов, которому в 1919 г. исполнилось 52 года, чуть младше него был П.А. Славен (45 лет).

Сильнее других не повезло 2-й армии советского Восточного фронта, два командарма которой (Ф.Е. Махин и А.И. Харченко) совершили измену непосредственно на этих должностях, а третий, В.В. Яковлев, позднее. Пять случаев измены связаны с Восточным фронтом, два — с Южным и один — с Западным. Только три случая измен связаны с событиями 1919 г., пять случаев относятся к 1918 г., когда обстановка была более хаотичной.

Всеволодов и Жданов бежали к противнику с семьями. Богословский также оказался у белых с супругой (по одной версии, они бежали вместе, по другой — супруга перебежчика попала к белым, оставшись в Екатеринбурге). Об остальных изменниках подробности такого плана неизвестны.

В Советской России некоторых перебежчиков (Всеволодова, Жданова) считали расстрелянными, хотя это не соответствовало действительности (возможно, такую версию было выгодно озвучивать родственникам, чтобы избежать преследований и в пропагандистских целях командованию). Тем не менее судьбы большинства высокопоставленных изменников сложились не очень хорошо. Трое из них (Богословский, Муравьев, Харченко) погибли насильственной смертью в связи со своими действиями в Гражданскую войну, Славен по этой же причине скончался в заключении. Яковлев был расстрелян в 1930-е гг. Лишь трое (Всеволодов, Жданов и Махин) умерли, спустя много лет, в эмиграции.

В конечном счёте не измены, даже на самом верху, задавали вектор развития Красной Армии, поскольку большинство военных специалистов на всех уровнях несло свою службу добросовестно.

Реформы в командных органах

Органы управления и командования так же прошли реорганизацию для увеличения централизации и образования единоначалия. В 1934 году был упразднён РВСР, наркомат по военным и морским делам реорганизован в Народный комиссариат обороны. Происходит переименование штаба РККА в Генеральный штаб (1935 г.). В 1937 г. упраздняется Комиссия обороны, создаётся Комитет Обороны при СНК, в это же время появляется отдельный наркомат ВМФ.

При каждом наркомате выделялся ГВС (Главный военный совет). После рассмотрения всех версий формирования Красной Армии, было принято решение об отказе от территориальной системы и национальных формирований и о переходе к кадровой армии. В 1937 г. более 60% формирований стали кадровыми к 1939 году все территориальные дивизии были ликвидированы.

Начало создания Красной Армии

На деле «народная» армия оказалась плохо контролируемой военной группировкой. Дело в том, что она состояла из разношерстной публики. Там были обычные крестьяне и рабочие, перебежчики из царской армии, различные мошенники, разбойники. Все они имели разные взгляды на жизнь. Было немало людей, пользовавшихся неразберихой, революционным хаосом в своих интересах.

Кресло под советскими вождями стало шатким. Поэтому Ленин подписал декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Главные ее принципы – классовая борьба. Простому народу предлагалось расправиться со своими вчерашними угнетателями. Сразу же сформировались органы, руководящие армией. Это был Совет Народных Комиссаров и Высший Военный Совет.

Верховный главнокомандующий красной армии в годы гражданской

В годы Гражданской Войны руководство Красной Армии приняли основные лидеры большевиков. Дело в том, что профессиональных военных у красных тогда было очень мало, ведь большая часть офицеров приняла сторону Белого Движения.

М.Д. Бонч-Бруевич

Генерал-лейтенант Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич возглавлял вооружённые силы РСФСР в начальный организационный период формирования РККА – с ноября 1917 года по август 1918-го.

Бонч-Бруевич М.Д.

Бонч-Бруевич М.Д.

Оба брата были из дворян. Владимир в студенческие годы примкнул к революционерам, а Михаил построил успешную военную карьеру, вершиной которой при царизме стала должность начальника штаба Северо-Западного фронта.

Бонч-Бруевич считается первым генералом Русской императорской армии, который после Октябрьской революции открыто примкнул к большевикам. Поэтому, а также вследствие близости его брата к В.И. Ленину и высшему партийному руководству, М.Д. Бонч-Бруевич и был поначалу фактический верховный командующий Красной армии.

И.И. Вацетис

1 сентября 1918 года главнокомандующим РККА и всеми Вооружёнными Силами РСФСР Ленин и Троцкий назначили другого бывшего царского генерала – Иоакима Иоакимовича Вацетиса. Эту высокую должность лидер красных латышских стрелков занимал до 9 июля 1919 года. Он ей мало соответствовал.

Латышские стрелки были первой дивизией, сформированной в РККА, и на начальном этапе гражданской войны это было одно из самых боеспособных её соединений. Однако для командования всеми вооружёнными силами у Вацетиса явно не хватало опыта, способностей и профессионализма.

Вацетис И.И.

Вацетис И.И.

Несмотря на то, что Вацетис сразу же поддержал власть большевиков, и занимал при них самые высокие должности, он вплоть до его расстрела в 1938 году никогда не состоял в рядах коммунистической партии.

С.С. Каменев

С 9 июля 1919 по 28 апреля 1924 гг. Верховным главнокомандующим Красной армии был Сергей Сергеевич Каменев. Это не тот Каменев, которого репрессировали вместе с Зиновьевым – у того настоящая фамилия была Розенфельд.

Полковник Русской императорской армии Сергей Каменев без колебаний принял новую власть большевиков и сделал при них блестящую карьеру – от командира пехотной дивизии до командующего фронтом, а затем и до самого высокого поста в РККА.

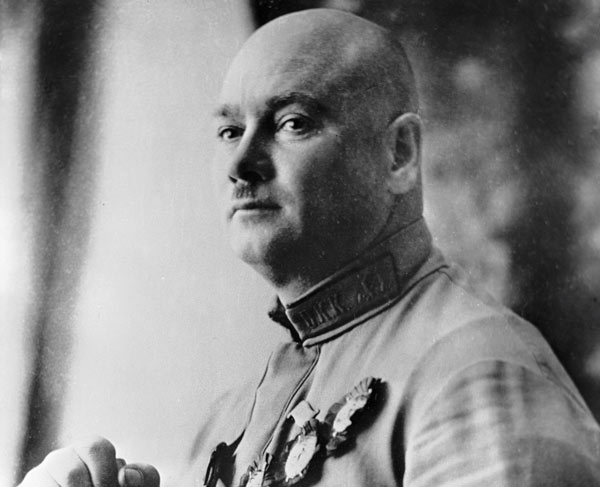

Каменев С.С.

Каменев С.С.

Начальником штаба Красной армии был у Каменева бывший генерал царской армии Павел Павлович Лебедев – потомственный дворянин, сменивший на высоком посту ушедшего в преподавательскую деятельность Бонч-Бруевича. Именно Каменев и Лебедев разрабатывали важнейшие операций РККА – против Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля.

Возвращение традиций

В беседе с RT главный научный сотрудник Центрального музея Вооружённых Сил РФ Владимир Афанасьев отметил, что РККА, несмотря на радикальные политические перемены, впитала в себя множество традиций царской армии.

Носителями традиций были не только кадры царского периода, но и военные заведения. По словам эксперта, советские власти создали суворовские училища по образу и подобию кадетских корпусов. Их образование инициировал царский генерал Алексей Алексеевич Игнатьев. Также вернулась традиция зачислять отличившихся воинов в списки частей навечно.

- Военнослужащие на параде Победы

- РИА Новости

- Александр Вильф

«Значительная часть военных училищ, которые функционировали в царское время, продолжали работать и после революции. Это и Михайловская военная артиллерийская академия, и Академия Генерального штаба. Поэтому можно сказать, что практически все советские военачальники были учениками царских военных умов», — сообщил Афанасьев.

Мягков полагает, что наиболее интенсивный этап возвращения дореволюционных традиций происходил в период Великой Отечественной войны.

«В 1943 году были введены погоны. Многие ветераны Первой Мировой войны, которые воевали в 1940-е годы, носили царские награды. Это были символичные примеры преемственности. Также во времена Великой Отечественной был введён Орден славы, который по своему статуту и по своим цветам напоминал георгиевские награды», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Историки уверены, что современные российские ВС — преемники советских войск. Они унаследовали одновременно традиции РККА и дореволюционной императорской армии: патриотизм, преданность народу, верность знамени и своей воинской части.

Предпосылки создания Красной Армии

Октябрьская революция, которая привела большевиков к власти, состоялась во многом благодаря восставшим матросам, солдатам, а также простым рабочим. После событий осени 1917 года новое правительство решило сформировать «революционную» армию. В отличие от царского войска она создавалась на добровольных началах.

Правительство придерживалось марксистской доктрины, согласно которой регулярную армию нужно заменить «народно-революционной». Считалось, что она во многом лучше европейских «буржуазных» войск». Но это оказалось утопией. Когда страна столкнулась с угрозой иностранной интервенции, руководству пришлось в срочном порядке менять свои убеждения.

В конце 1917 года вышел декрет об отмене офицерских званий. Солдаты получили право самостоятельно выбирать командиров. Именно это делало армию по-настоящему народной. Однако уже в начале 1918 года пришлось изменить планы. Сложная обстановка в стране требовала конкретных действий, умелого управления войсками. Поэтому руководство вернулось к централизованному командованию.

Значение реформ

В эти нелёгкие для страны годы, в полной экономической изоляции, невероятными усилиями выдающихся военных деятелей, всего народа, была сформирована новая армия, ставшая костяком Советской Армии. Было приложено невероятное количество сил, чтобы отразить любое нападение. Они не пропали даром, несмотря на то, что в первые годы войны Красная Армия, 100 лет которой отмечается в 2018 году, потерпела ряд сокрушительных ударов в начале Великой Отечественной войны, но смогла остановить врага и погнать его до самого Берлина.

Значение реформ, проведённых в период с 1920 по 1940 годы, трудно переоценить. Создание новой военной доктрины, над основными положениями которой работал ещё Михаил Фрунзе. Значение имела новая система учёта, позволившая в короткие сроки провести мобилизацию. Создание современных для того времени родов войск, организация конструкторских бюро, работающих над новыми видами вооружения, строительство новых военных заводов, позволило оснастить армию новейшим вооружением и победоносно завершить Отечественную войну.

Хочется ещё раз отметить, что Красная Армия была сформирована в 1918 году на основе старой армии России, которую покинули многие офицеры и генералы, создав новую Белую армию. Но в Красной Армии служило более 200 тысяч офицеров старой армии, пришедших служить добровольно и по проведённому в 1918 году призыву военных специалистов, которые приняли активное участие в её создании и реформировании. Часть их были не всегда обосновано сокращены или репрессированы, что, конечно же, сказалось в начале Отечественной войны.

Примером могут служить бывший полковник царской армии, впоследствии маршал СССР, руководитель Генерального штаба Борис Шапошников и бывший штабс-капитан царской армии, а в годы ВОВ руководитель Генерального штаба маршал Александр Василевский.

Укрепление Красной Армии

Новое военное формирование в начале 1918 года было очень слабым. РККА никак не могла воевать на два фронта, поэтому было принято решение о подписании Брестского мира. Он был невыгоден для России, но правительство не имело иного варианта выхода из Первой мировой войны. Именно после заключения сепаратного мирного договора большевикам удалось укрепить Красную Армию, что поспособствовало удачной борьбе с внутренними врагами.

Первый шаг к укреплению РККА – это отмена выборных должностей командиров. Благодаря этому удалось убрать из командного состава непрофессионалов, избранных солдатами по личным убеждениям, симпатиям. На их место были привлечены профессиональные военнослужащие. Если раньше большевики выступали против кадров царской армии, то теперь были вынуждены прибегнуть к помощи опытных офицеров.

Лишь Наркомат имел право назначать командиров. Весной 1918 года была определена основная воинская единица – дивизия. В ноябре того же года был объявлен призыв. В армию принимались бывшие:

- генералы до 60 лет;

- штабные офицеры до 55 лет;

- обер-офицеры до 50 лет.

Благодаря этому решению РККА пополнилась 50 тыс. профессионалов военного дела. Многие из них были задействованы в военно-учебных заведениях, подготавливающих всех желающих вступить в ряды Красной Армии. Это дало свои результаты. С каждым месяцем РККА росла и усиливалась. Осенью 1918 года в распоряжении большевиков было всего 30 дивизий. Через год их количество возросло в 2 раза.

Семён Будённый

Семён Будённый появился на свет в Донской станице Платовская в 1883-м. Девяти лет отроду он был определён молотобойцем в кузницу богатого купца. С утра до ночи он ковал подковы, а потом шёл прибираться в доме приказчика. Так он оплачивал своё образование: приказчик взялся обучить его грамоте и письму. В 20 лет кувалда, веник и книжка сменились винтовкой.

«Находясь в армии с 1 января 1904 года, имел за плечами Русско-японскую войну. В Первую мировую участвовал на Западном фронте, на турецком, в Месопотамии и в районе Багдада», — гласят дневниковые записи Будённого.

Семён Будённый с детьми. (wikipedia.org)

В Красную армию Будённый пришёл в самом начале, создав в феврале 1918-го конный отряд для борьбы с белогвардейцами на Дону. Он участвовал в разгроме Кавказской армии Врангеля, казачьих корпусов Мамантова и Шкуро, войск Деникина в Крыму.

В годы Великой Отечественной Семён Михайлович сначала был командующим группой армий резерва Ставки, затем, до катастрофы под Киевом, занимал пост главнокомандующего войсками Юго-Западного направления. Далее последовало руководство Резервным и Северо-Кавказским фронтами. Битва за Кавказ, которую сложно отнести к успехам Красной армии, вновь внесла коррективы в военную карьеру Будённого. В 1943-м он возглавил кавалерию РККА и оставался на этой должности до 1953-го.

Не стало легендарного наездника, создателя Первой конной армии, обладателя множества наград, одного из первых советских маршалов, в октябре 1973-го. Говорят, что любимый конь Будённого, Софист, увековеченный скульптором Томским, плакал, как человек, когда хозяин отправился в лучший из миров.

Григорий Котовский

Сын мещанина Ивана Николаевича Котовского Григорий пришёл в революционеры из криминальной среды. Он убил несговорчивого отца своей возлюбленной и сжёг имение. Скрываясь в лесах от правосудия, будущий комдив из каторжников и заключённых сколотил банду, преступления и разбои которой отличались особой дерзостью и цинизмом. Физически сильному и ловкому от природы, Григорию каждый раз удавалось уйти от ответственности, но в 1907-м удача отвернулась от него. Приговорённый к 12 годам каторги, он по этапу был отправлен в Сибирь. Рассчитывая на амнистию, но так её и не получив, Котовский спустя шесть лет бежал вновь. В 1915-м в родной Бессарабии он возглавил новую банду.

Григорий Котовский. (cyrillitsa.ru)

Налёты на конторы и банки привели легендарного командира к виселице. Но тут грянула революция. Условно освобождённый и отправленный на фронт, уже осенью 1917-го за храбрость в бою Котовский был награждён Георгиевским крестом. Далее последовала работа по установлению советской власти в Одессе, борьба с петлюровцами, махновцами и антоновцами, активное сотрудничество с Мишкой Япончиком.

Имя последнего, кстати, фигурирует в одной из версий причин убийства Котовского. Якобы за расстрел «криминального авторитета» Одессы красному командиру отомстил его бывший адъютант.

Растущая мощь

К достижениям предвоенного периода относят небывалый рост производства в сфере оборонной промышленности. Советская власть практически полностью ликвидировала зависимость от импорта оружейных технологий и продукции военного назначения.

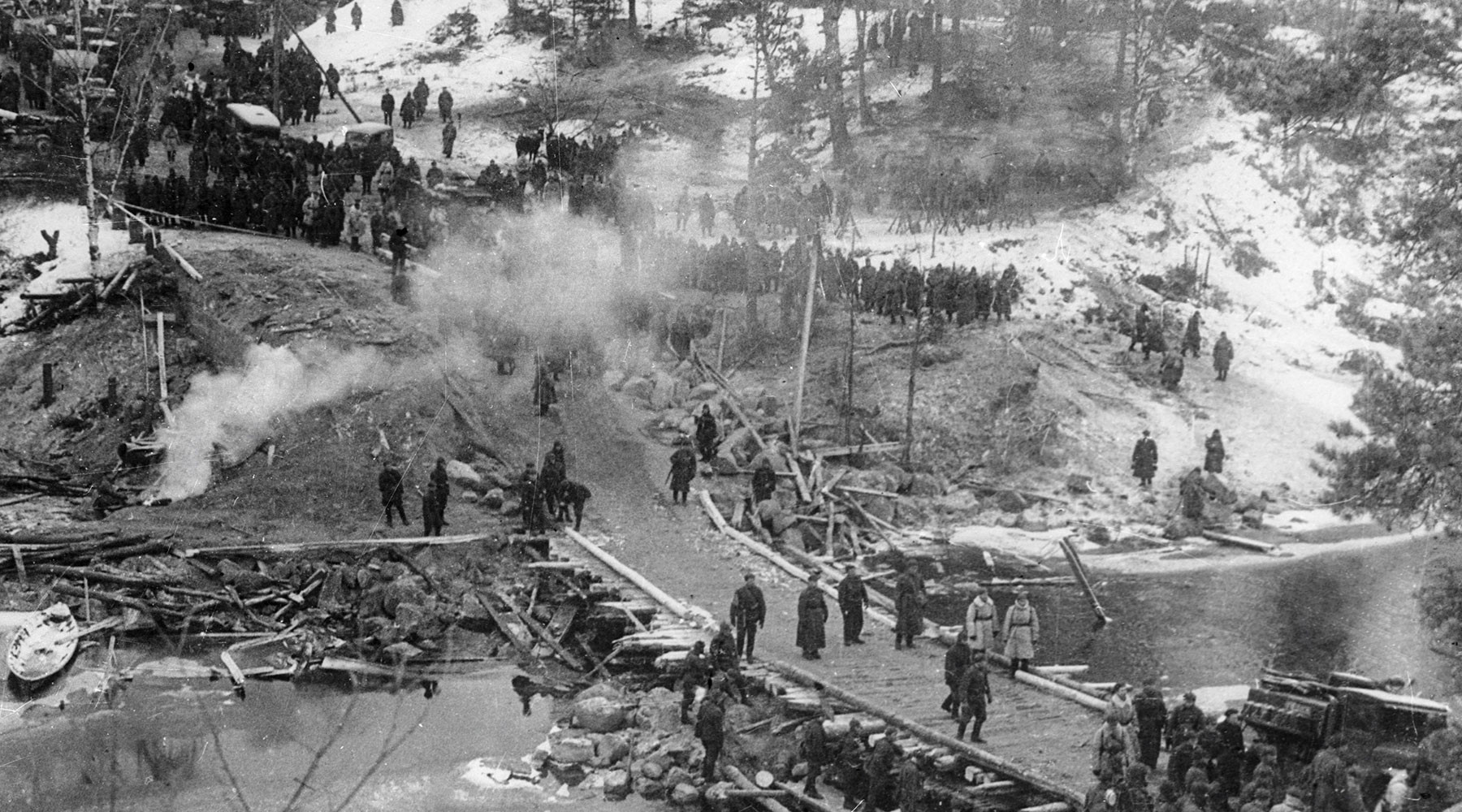

Свою первую войну после реорганизации РККА выиграла ценой чудовищных потерь. В 1939 году Москва не смогла договориться с Хельсинки о переносе границы от Ленинграда и бросила против финнов войска. 12 марта 1940 года территориальные претензии СССР были удовлетворены.

- Советские войска в районе форта Ино на Карельском перешейке, 1939—1940 годы

- РИА Новости

Однако в трёхмесячных боях РККА потеряла более 120 тыс. военнослужащих против 26 тыс. со стороны Финляндии. Война с Хельсинки продемонстрировала серьёзные проблемы в материально-техническом обеспечении (нехватка тёплых вещей) и недостаток опыта у командного состава.

Подобными недочётами в планировании военных операций историки чаще всего объясняют крупные поражения, которые потерпели советские ВС в первые месяцы 1941 года. Несмотря на превосходство в танках, самолётах и артиллерии перед войной с Германией, Красная армия испытывала дефицит горючего, запчастей, а главное — кадровый голод.

В ноябре — декабре 1941 года советским войскам удалось одержать первую и важнейшую на тот момент победу: остановить гитлеровцев у Москвы. 1942 год стал переломным для армии. Несмотря на потерю ключевых промышленных районов на западе страны, Советский Союз наладил производство вооружения и боеприпасов и усовершенствовал систему подготовки солдатского состава и младшего командного звена.

В невероятно кровопролитных сражениях РККА обрела опыт и знания, которых недоставало в роковом 1941 году. Ярким доказательством возросшей мощи советских ВС стал разгром вермахта в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года). Спустя полгода на Курской дуге Германия потерпела крупнейшее танковое поражение, а в 1944 году Красная армия освободила всю территорию СССР.

Бессмертную всемирную славу РККА снискала благодаря миссии по освобождению от нацистов Центральной и Восточной Европы. Советские войска выбили гитлеровцев из Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии, Восточной Германии и Австрии. Символом Победы над нацизмом стал штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, который был водружён над зданием Рейхстага 1 мая 1945 года.

- Советские военные у рейхстага в Берлине, май 1945 года

- РИА Новости

После окончания ВОВ руководство СССР расформировало все фронты, учредило военные округа и начало масштабную демобилизацию, сократив численность ВС с 11 до 2,5 млн человек. 25 февраля 1946 года Рабоче-крестьянская Красная армия была переименована в Советскую армию. Вместо наркомата обороны появилось Министерство Вооружённых сил. Однако из лексикона военнослужащих «Красная армия» не ушла.

С нарастанием напряжённости в отношениях с Западом численность и роль советских ВС вновь возросли. С 1950-х годов Москва начала готовиться к перспективе масштабной сухопутной войны с НАТО. К концу 1960-х годов СССР обладал арсеналом из десятков тысяч единиц бронетехники и артиллерии.

Советская военная машина достигла пика своего развития в середине 1980-х годов. С приходом к власти Михаила Горбачёва (1985) конфронтация с США заметно снизилась. Советская армия (параллельно с американскими ВС) вступила в период разоружения, который продолжался вплоть до конца 1990-х годов.

Советская армия прекратила своё существование с оформлением документов о распаде СССР в декабре 1991 года. Однако некоторые исследователи считают, что де-факто советские ВС продолжали существовать вплоть до 1993 года, то есть до вывода группировки войск из Восточной Германии.

- Группа советских войск в Германии на тактических учениях

- РИА Новости

Итоги первой реформы Красной Армии

По мере восстановления экономики улучшалось и социально-бытовое положение военнослужащих – уже к концу 20-х годов были повышены нормы денежного содержания красноармейцев, особенно командиров, улучшено вещевое довольствие и повышен продовольственный паёк, менялась к лучшему ситуация с жилым фондом для военнослужащих.

Так же были приняты меры для улучшения положения демобилизованных военных Красной Армии и их трудоустройству после службы в армии, налажено обеспечение пособиями инвалидов войн, принято особое положение о пенсионном обеспечении командного состава, принят Кодекс льгот для красноармейцев. Все принятые меры способствовали снижению социально-экономического напряжения в армии и флоте, повышению боеспособности армии и значительному повышению статуса военной службы.