Сражение на куликовом поле: последний час монаха пересвета

Содержание:

- Найти в энциклопедии материал о Куликовской битве. Краткая информация о Куликовской битве

- Поединки и Куликовская битва

- Популярные сочинения

- Интересные факты битва на куликовом поле. Пересвет и Челубей

- Преподобный Александр (Пересвет)

- Челубей тибетский монах. Тот самый Челубей и посох Пересвета

- Битва поединщиков

- Поединок Пересвета с Челубеем васнецов. Правда о схватке Пересвета и Челубея

- Предыстория сражения

- Ход битвы

- Популярные сочинения

Найти в энциклопедии материал о Куликовской битве. Краткая информация о Куликовской битве

Битва при Куликовом поле – средневековое сражение, ставшее переломным в истории взаимоотношений Руси и золотоордынского ига.

История сохранила несколько названий для данной битвы – Мамаево или Донское побоище, а о ходе событий, участниках и месте сражения до сегодняшнего дня спорят исследователи, потому Куликовская битва считается одновременно одним из самых грандиозных и таинственных событий в истории Руси.

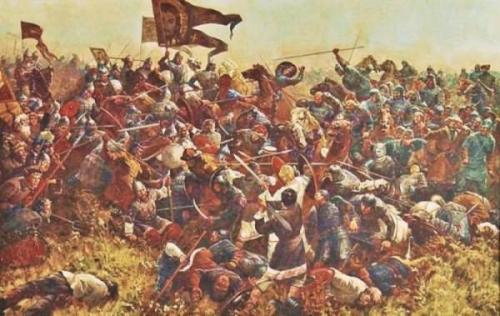

Куликовская битва. Удар засадного полка. Александр Аверьянов.

Истоки и предпосылки битвы, хронология сражения

Вспомним предысторию битвы: татаро-монгольское иго подавило Русь ввиду того, что к моменту завоевания наша страна была разобщена – разбита на отдельные княжества, боровшиеся за главенство. За свою разобщенность Русь расплатилась многолетней несвободой, кровавыми падениями городов, разорением.

К 1370-м годам стало ясно, что только объединенная страна в состоянии дать отпор монголам. Примерно в это время существенно возрастает политическая роль Московского княжества, во главе которого стоит опытный военачальник – князь Дмитрий. Князь начинает объединение земель и военных сил вокруг Московского княжества.

Северо-восточные земли, поднятые на борьбу с игом, отказываются платить дань в Орду.

Обратите внимание

Одновременно в Золотой Орде также происходит возвышение роли одного правителя – Мамая, который отлично предвидит назревающие события и видит свою главную цель в разгроме Москвы. К 1380 году русские войска провели уже несколько сражений, показавших решительность Руси на пути избавления от ига.

Август 1380 – русские войска концентрируются в Коломне. Московские, суздальские, смоленские войска под началом Дмитрия Ивановича. Новгородские, нижегородские представители не поддержали похода, а рязанские войска даже готовились выступить на стороне противника.

Численность русских войск до сегодняшнего дня невозможно подсчитать, так как летописные источники, включая современные происходящим событиям, давали противоречивую информацию.

По смелым подсчетам, на стороне русских войск было около 400 тысяч солдат, однако историко-археологический анализ показал, что на предполагаемом месте битвы войскам в таком количестве просто негде было размеситься.

Так, на сегодня принята точка зрения о наличии у Руси 10-тысячного войска. Войска противника превышали русских числом – их было примерно 20-40 тысяч.

Мамай сформировал войско не только из соплеменников, но и из русских наемников, выступивших против Дмитрия, и из европейских наемников – литовцев, осентин, армян, генуэзцев. Европейское подкрепление двинулось к золотоордынским войскам, и задачей Дмитрия стало воспрепятствовать этому объединению. В конце августа отряды Дмитрия блокировали подступы европейцев-наемников к татарским войскам.

Сентябрь 1380. Ночью с 7 на 8 сентября русские перешли на правый берег Дона, соорудив плавучие мосты, сожгли их за собой.

Князь выставил вперед Передовой полк, позади него – Большой пеший полк, справа и слева располагалась конница. В резерве сохранялась легкая конница, был также секретный Засадный полк.

8 сентября началась битва. По легенде, основное сражение предварял поединок богатырей с каждой из сторон (историки доказали, что летописное описание боя монаха Пересвета и татарского богатыря Челубея было выдумкой летописца).

Важно

Общее время сражения не превышало нескольких часов. Первой в бой бросилась ордынская конница, которая атаковала Передовой полк.

Далее воска противника ударили слева, но, как только они начали теснить русских, на помощь пришел Засадный полк, ударив во фланг и тыл ордынских войск.

Удачное выступление Засадного полка решило ход события, и ордынцы обратились в бегство, полки русских преследовали их около 50 км.

Итог и значение сражения

Согласно материалам летописей, убитых в 4 часа воинов не могли похоронить и за неделю, так что потери от сражения были огромны. Среди командования (знатные люди, бояре и князья) потери составили более 60%. Сам князь Дмитрий получил ранение.

Несмотря на то, что Куликовская битва не стала финальным сражением, окончательно обрубившим власть орды над Русью, оно показало возможность победы русских в случае объединения сил. Два года непосредственно после сражения Русь не отправляла дани в Орду, и это выгодно сыграло на росте национального самосознания, укрепило уверенность русского народа в скором освобождении от ига.

Поединки и Куликовская битва

14 век был сложным для русской земли. Золотая Орда истязала ее татаро-монгольским игом. Московское царство укреплялось, объединяя силы, и нескольким князьям удалось противостоять обидчикам. Этим они внушили веру сподвижникам, готовым бороться с несправедливостью. В 1376 году Орду начали оттеснять к югу. Войска стягивались отовсюду, чтобы дать отпор.

Миниатюра «Сергий Радонежский благословляет Пересвета перед Мамаевым побоищем» / Википедия

Дмитрий Донской посетил монастырь, где служил известный Сергий Радонежский. Там же проживал Александр Пересвет. Князь нуждался в духовной поддержке. За ней он приехал к праведнику, который отдал в помощь двух монахов, благословив на ратное дело. Игумен рассчитывал, что иноки сумеют вдохновить войско. Монах провел богослужение и постриг в великую схиму Александра Пересвета и Андрея Ослюблю. Дав высший церковный чин, Радонежский отпустил братьев бороться за правое дело.

Мужчины были немолоды, но обладали силой, опытом и знаниями о воинском деле. Духовная мудрость делала их настоящими богатырями.

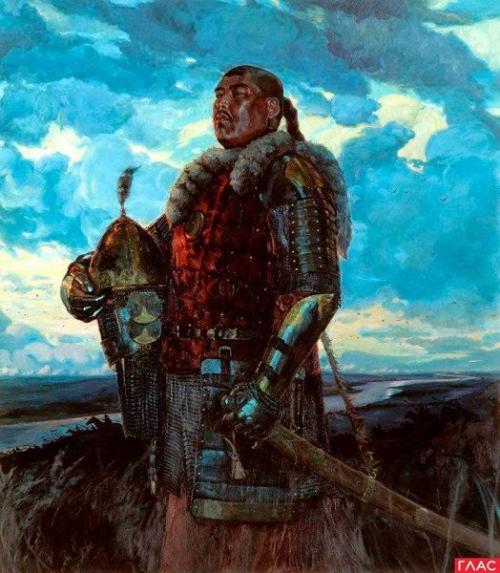

Александр Пересвет. Художник Павел Рыженко / Павел Пыженко

Сражение состоялось 8 сентября 1380 года. Русское войско переправилось через Дон. По подсчетам, оно насчитывало 40-60 тыс. человек. Московский полк, в котором состоял Пересвет, был главной силой. Накануне состоялся боевой смотр, а утром было принято построение. Перед битвой на Куликовом поле Пересвет совершил обряд богослужения в отшельнической келье часовни Дмитрия Солунского, построенной в 4 веке. Впоследствии там основали Димитриевский Ряжский монастырь. Завершив молитву, инок оставил свой яблоневый посох в келье и покинул обитель.

Сражения ждали несколько часов, по истечении которых со стороны леса вышел противник. В те времена битва начиналась с поединка лучших воинов с каждой стороны. В соответствии с правилами он шел до смерти одного из соперников. Некоторые войны ограничивались победой в поединке и заканчивались без больших потерь

Это событие имело важное значение для присутствующих, так как давало психологический настрой

Документальный фильм «Пересвет и Ослябя: что не укладывается в официальную историю?»

Русские сделали представителем Александра Пересвета. Со стороны татар ему противостоял знаменитый воин-поденщик Челубей, любимец хана Мамая. Он был сильнейшим и хитрейшим противником из числа нанятых ордой. Его внешность описывали, ссылаясь на рост в 5 сажен. По легенде Челубей был воином, придерживавшимся сектантского верования: поклонения космосу, а точнее, стихиям, духам и эфирам, которые он таит. Среди единомышленников воин занимал одно из первостепенных мест. Поэтому его часто выставляли на поединках. Челубей был олицетворением силы, увеличенной духом и божьей волей.

До битвы на Куликовом поле богатырь не знал поражений и был известен метким броском копья. В ходе поединка соперники выехали навстречу друг другу на конях и, выставив копья вперед, помчались во весь опор. В решающий момент столкновения Пересвет и Челубей одновременно вонзили друг в друга оружие, но русскому воину удалось дольше продержаться в седле, и это ознаменовало победу.

Поединок Пересвета с Челубеем. Картина Виктора Васнецова / Википедия

По одному из поверий Пересвет специально не надевал доспехов, сознательно принеся себя в жертву. Зная о хитрости врага и удлиненном копье, он понимал, что быстро окажется поверженным, а клинок легко пронзит его, дав возможность дотянуться до Челубея. Защищаемый одним лишь православным крестом и монашеским одеянием, витязь победил и пал, добравшись до соратников. Причиной смерти стало глубокое ранение.

Победа Пересвета укрепила дух воинов, и им удалось обратить татар в бегство. Тысячи представителей вражеской стороны были убиты. Сражение сыграло большую роль в противостоянии Орде. Оно мотивировало русских князей сплотиться в борьбе за родину. Куликовская битва послужила отправной точкой в свержении татаро-монгольского ига и освобождении Руси.

Популярные сочинения

- Описание каморки Герасима жилища, комнаты И. С. Тургенев написал произведение «Муму», в нем рассказывается о жестоких нравах крепостного времени. В нем главным героем крепостной дворник глухонемой Герасим

- Сочинение Помогите птицам зимой В холодное время года многие птицы, которые не улетают в теплые края, вынуждены бороться за свое выживание. Но существуют простые вещи, которые вы можете сделать, чтобы увеличить их шансы выживания этой зимой.

- Сочинение Духовная культура Часто культуру этикета и поведения сопоставляют и сравнивают с духовной культурой. И это не без основательно, ведь все навыки культурного поведения со столовыми приборами, в дипломатической компании

Интересные факты битва на куликовом поле. Пересвет и Челубей

Интересен факт, что перед началом битвы произошел поединок между русским богатырем Пересветом и татарским силачом Челубеем. Бой был настолько тяжелым, что порою оба богатыря падали, как мертвые, не находя в себе сил продолжать поединок.

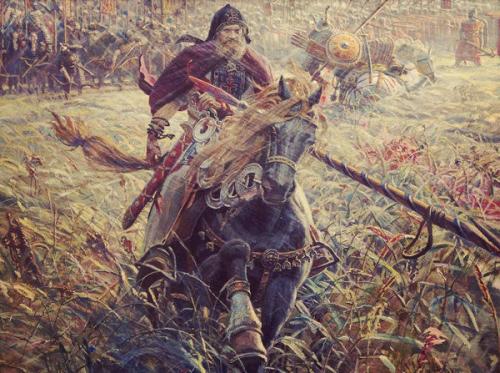

Поединок Пересвета с Челубеем

После этого на Куликовом поле началась великая битва, в которой Дмитрий Донской наравне воевал вместе с воинами, и совершил немало подвигов. В противоположность этому, Мамай предпочел следить за сражением со стороны. Такой тяжелой и кровопролитной битвы, как на Куликовом поле, ордынцы еще не видели.

При этом стоит отметить, что татары имели преимущество в численности бойцов и в целом выглядели более активно. Они теснили русские войска и считали, что уже вскоре одержат победу.

Как вдруг, в битву вмешалась кавалерия Донского во главе с князем Владимиром Андреевичем. В результате бойцы Мамая обратились в бегство, оставив на поле брани много погибших и раненых.

По окончанию битвы, израненного Дмитрия Ивановича нашли под деревом.

Дмитрий Донской на Куликовом поле

Именно славная победа в Куликовской битве над войском Мамая стала причиной того, что московского князя начали называть Дмитрием Донским.

Обе стороны потеряли сотни тысяч воинов, в результате чего Куликовское поле превратилось в настоящее кладбище. Не случайно Куликовскую битву знают еще, как Мамаево побоище, или Донское побоище.

Куликовская битва

На протяжении еще 8 дней русичи хоронили своих соотечественников.

Интересен факт, что Ягайло, находясь в относительной близости к месту сражения, увел свои войска обратно, когда узнал о победе Дмитрия над Мамаем.

Преподобный Александр (Пересвет)

Поделиться

«Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле». Художник Михаил Иванович Авилов 1943 г.

Корень слова «богатырь» — «Бог». Не случайно героев, отдавших жизнь за Отечество и Православную веру, на Руси называли богатырями.

Сегодня мы говорим о преподобном Александре Пересвете и стихотворении Виктора Афанасьева «Схимник Пересвет».

В 1380 году московский князь Дмитрий Иванович, известный в истории как Дмитрий Донской, повел русское войско на битву с Мамаем. Мамаева Орда грозила разорить Русь, нужно было дать ордынцам отпор.

Перед тем, как покинуть Москву, князь Дмитрий со своими приближенными отправился в монастырь Святой Троицы под Радонежем — получить благословение игумена Сергия на битву с Мамаем. А еще князь попросил Сергия Радонежского дать в его войско для молитвенной поддержки двух монахов: Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

В стихотворении Виктора Афанасьева «Схимник Пересвет» преподобный Сергий Радонежский без промедления откликается на просьбу князя.

АФАНАСЬЕВ:

Молвил князю Сергий, Подавая меч: — С Богом! Ныне свергнем Иго с наших плеч.

Мы теперь не слабы. Не страшись, иди — Пересвет с Ослябей Будут впереди.

Бог и церковь с вами Против всех угроз: Русской силы знамя Освятил Христос.

Решающее сражение с армией Мамая произошло на Куликовом поле возле реки Дон. Русское войско построилось под главным полковым знаменем с образом Спаса Нерукотворного. Два всадника — Александр Пересвет и Андрей Ослябя — были не в воинских доспехах, а в одежде монахов-схимников. Всем своим видом они внушали презрение к смерти и напоминали, что русское воинство идет на святую битву.

Из лагеря ордынцев отделился всадник гигантского роста, назвавшийся Челубеем. Потрясая копьем, он стал хвастаться своей силой и непобедимостью, вызывая кого-нибудь из русских на поединок. Ордынцы применили свой излюбленный психологический прием — устрашить противника перед боем, заставить усомниться в своих силах.

Вызов принял радонежский монах Александр Пересвет. До принятия монашества он был искусным воином и теперь спокойно выехал навстречу великану с копьем наперевес.

АФАНАСЬЕВ:

Выезжает конный В куколе, с крестом, С ликом, истомлённым Бденьем и постом,

Схимник, бывший воин; Вот и он своё Поднял боевое Длинное копьё.

Без щита, без лат он, В стремени нога, В мантии крылатой Мчится на врага.

На всем скаку противники ударились копьями, и оба бездыханными упали с коней.

Бесстрашие монаха, посрамившего похвальбу Челубея, вдохновило русских воинов. Князь Дмитрий воскликнул: «С нами Бог»! — и на Куликовом поле началась битва, которая закончилась победой русского войска.

Радонежского монаха Александра Пересвета, названного в летописях «первоначальником» великой победы, с почестями похоронили в Москве.

АФАНАСЬЕВ:

Войско несёт с собою Первую жертву боя: Иночества то цвет — Схимник Пересвет.

Верный Христа заветам, Вышел он в битву с тьмой. Пал он на поле этом, Как в пашню зерно весной.

Так Русь проросла Святая Для Веры и Любви, Храмы свои утверждая На мученической крови.

Виктор Васильевич Афанасьев неоднократно подчеркивает в стихотворении, что русский богатырь Пересвет был монахом-схимником и главным его оружием была молитва.

В конце 1990-х годов Виктор Афанасьев — известный поэт, литературовед, церковный писатель — и сам принял монашеский постриг с именем Лазарь в монастыре Оптина пустынь.

Стихотворение «Схимник Пересвет» представляет собой один из ярких образцов духовной поэзии монаха Лазаря.

Челубей тибетский монах. Тот самый Челубей и посох Пересвета

Иноки-воины

Согласно легендам, Александра Пересвета и Родиона Ослябю в войско Дмитрия Донского с крестом и мечом послал сам духовный лидер Руси Сергий Радонежский.

Богатыри, принявшие монашеский обет происходили предположительно из Брянска, были боярского рода, а в прошлом своем были опытными воинами. И, согласно официальной версии, оба инока пали на поле Куликовом, хотя на счет Родиона Осляби это — спорный вопрос.

Пересвет погиб, как говорит летописец, поминальный синодик и знаменитое «Сказание о Мамаевом побоище», написанное в 15-м веке.

А смерть его произошла на виду всего войска в поединке с богатырем, выставленном противной стороной.

Тот самый Челубей

Имя Челубея появилось через 3 века после событий на поле Куликовом, а в других источниках богатырь фигурирует под иными именами: Чалабай, Челибей, Темир-Мирза и Таврул.

В 3-м издании «Синопсиса», своеобразном «желтом» альманахе 1680-го года, а уж оттуда оно уверенно вошло во все сказания, учебники и исторические труды, совершенно вытеснив и своих предшественников и возможное подлинное имя ордынского поединщика.

А само слово Челубей родом из тюркского языка, это некий культурный термин, обозначавший уважаемого, образованного человека, только в тюркском языке оно звучит, как «челеби».

Возможно Таврула-Челубея-Челобая просто уважали за смелость и силу?

Тактика Челубея

Ордынский богатырь не только отличался необыкновенной физической силой и громадными пропорциями тела, но и владел особой техникой копьевого боя.

Челубей использовал в бою необыкновенно длинное копье. Он ударял своим копьем противника, одетого в доспехи и вышибал последнего из седла, так что шансов приблизиться и попытаться сразить самого Челубея, уже не было.

Александр Пересвет знал об этом. И он намеренно и осознанно шел на смертный бой. Доспехи инок снял, его тело покрывал лишь черный плащ схимника с крестом. Зачем?

А затем, что исполинское копье Челубея, не встретив на пути доспеха, пройдет сквозь тело и позволит Пересвету приблизиться к противнику со своим копьем.

Так и произошло. Смертельно раненый Пересвет не вылетел из седла, а последним усилием воли и веры (!) нанес Челубею столь же сокрушительную рану. Только доехав до русского войска, Пересвет упал с седла.

Легенды Куликова поля

- Впрочем, «Задонщина» описывает нам живого Пересвета в разгар боя, а может быть это было написано по ошибке?

- Родион Ослябя упоминается в источниках под 1389-м годом, значит он не погиб на поле Куликовом, а был захоронен рядом с телом друга позже.

- На Рязанщине, в Скопинском районе есть село Вослебово, по местным сказаниям, название села происходит от имени Родиона Осляби, который лечился здесь от ран, либо делал передышку на пути к Москве.

Сосна Дмитрия Донского и посох Пересвета

В том же Скопинском районе есть Дмитриева гора, а на ней Дмитриево-Ряжский монастырь, по преданию, здесь останавливалось войско Дмитрия Донского, возвращавшееся в битвы на Дону.

На горе князь хоронил умерших от ран воинов, а на месте их последнего упокоения он посадил сосну. Старожилы рассказывали, что огромная в диаметре старая сосна была спилена во время Великой Отечественной войны на дрова местной старенькой учительнице.

Дмитриево-Ряжский монастырь, Скопинский район, Рязанская область

А еще в монастыре долгое время хранился посох Пересвета, сделанный из дерева яблони. Его навершие было искусанным сотнями зубов. Зачем? По легенде, посох богатыря помогал избавлять страждущих от зубной боли.

Ныне посох передан на хранение в музей Рязанского Кремля. А на Дмитриевой горе живет и действует святая обитель.

Иллюстрации из публичного доступа сети Интернет.

Битва поединщиков

По сложившимся ещё в древности законам, битва сильнейших воинов перед боем назначалась только при возникновении сложной или неопределённой ситуации. Древние легенды указывают, что сражение двух воинов в поле зрения противников могло заменить молномасштабное сражение войск. Проигравшая сторона отступала. Возможно, это лишь легенда и в реальности битва начиналась независимо от исхода схватки

Но в любом случае она имела очень важное психологическое значение для бойцов

Это был своего рода жребий для выбора атакующей стороны. Известно, что войско, первым начинающее бой, всегда несёт большие потери. Поэтому поединок мог иметь решающее значение для развития событий.

Как же сложилась ситуация в соотношении противоборствующих сил перед Куликовским сражением? Оказывается, русское и татарское войска были примерно равными по силе, имели почти одинаковое количество воинов. Это было известно обоим армиям и не вызывало у них желания атаковать первыми, рискуя быстро потерять значительную часть своего войска. Поэтому боевые полки стояли друг против друга, ожидая действия противоположной стороны.

У татар была ещё одна причина для затягивания начала сражения. Они ждали войско литовского князя Ягайло. Русские по этой же причине были заинтересованы в скорейшем начале боя, пока не произошло объединения сил татар с литовцами. Для разрешения этой ситуации противостояния и был начат поединок.

Поединок Пересвета с Челубеем васнецов. Правда о схватке Пересвета и Челубея

То, что не написано в житиях

Недавно на собеседовании у Святейшего Патриарха я обратил внимание на картину, висящую в его приемной. Это был подлинник картины Павла Рыженко «Победа Пересвета»

На полотне изображена знаменитая схватка непобедимого татаро-монгольского богатыря Челубея и нашего Александра Пересвета — монаха, который по особому благословению преподобного Сергия Радонежского вышел со своим собратом Андреем Ослябей на бой на Куликовом поле.

Великая мудрость и прозорливость замечательного русского святого, преподобного Сергия, проявилась в самой сути этой схватки. Это была битва сил света и сил тьмы. И это вовсе не образное выражение, а самое существо событий, произошедших 8 сентября 1380 года.

Когда мы стояли перед этой картиной, один из игуменов Троице-Сергиевой лавры рассказал нам такую историю. В лавре есть монах, который во времена своей юности, как и многие тогда, был увлечен восточными духовными традициями и боевыми искусствами. Когда началась перестройка, он с друзьями решил поехать в Тибет, дабы поступить в какой-нибудь буддийский монастырь. С 1984 года, когда монастыри Тибета открыли для доступа, правда, по ограниченным квотам, туда стало приезжать множество иностранцев. И надо прямо сказать, что к чужеземцам отношение в монастырях было крайне скверное: все-таки это тибетская национальная духовность. Наш будущий монах и его друзья были разочарованы: они так стремились к этому возвышенному учению, к этому братству, духовным подвигам, мантрам и молитвам. Такое отношение продолжалось до тех пор, пока тибетцы не узнали, что перед ними русские. Они стали переговариваться между собой, и в разговоре прозвучало слово «Пересвет». Стали выяснять, и оказалось, что имя этого русского монаха записано в особой святой книге, где фиксируются их важнейшие духов¬ные события. Победа Пересвета занесена туда как событие, которое выпало из привычного хода вещей.

Оказывается, Челубей был не просто опытным воином и богатырем — это был тибетский монах, прошедший подготовку не только в системе боевых искусств Тибета, но и освоивший древнейшую практику боевой магии — Бон-по. В результате он достиг вершин этого посвящения и обрел статус «бессмертного». Словосочетание «Бон-по» можно перевести как «школа боевой магической речи», то есть искусство борьбы, в котором эффективность приемов боя беспредельно возрастает за счет привлечения путем магических заклинаний силы могучих сущностей потустороннего мира — демонов (бесов). В результате человек впускает в себя «силу зверя», или, проще говоря, превращается в единое с демоном существо, некий симбиоз человека и беса, становясь бесноватым. Платой за такую услугу является бессмертная душа человека, которая и после смерти не сможет освободиться от этих жутких посмертных объятий сил тьмы.

Считалось, что такой монах-воин практически непобедим. Количество таких, избранных духами, воинов-тибетцев всегда было крайне невелико, они считались особым явлением в духовной практике Тибета. Поэтому-то Челубей и был выставлен на единоборство с Пересветом — чтобы еще до начала сражения духовно сломить русских.

На известной картине В. М. Васнецова оба воина изображены в доспехах, что искажает глубинный смысл происходившего. Павел Рыженко написал этот сюжет вернее: Пересвет на схватку вышел без доспехов — в облачении русского монаха великой схимы и с копьем в руке. Поэтому он и сам получил тяжелую рану от Челубея. Но «бессмертного» он убил. Это вызвало полное замешательство татарского войска: на их глазах произошло то, чего в принципе не может быть. Нарушился привычный ход вещей и пошатнулись незыблемые законы языческого мира.

Предыстория сражения

На подготовку к походу у Мамая ушло два года. Он собирал войско и искал союзников, чтобы восстановить власть Орды над Русью. Готовилась к неизбежной битве и русская армия. Москва стала центром сопротивления ордынцам, великий князь Дмитрий Иванович возглавил подготовку к отпору.

Войско темника Мамая

Татарской конницы, оставшейся в распоряжении Мамая, было недостаточно для успешного похода на Русь. Потеряв значительное количество воинов в битве на Воже, темник был вынужден провести мобилизацию среди покоренных народов Северного Кавказа и Поволжья. Были также наняты воины из генуэзских колоний Крыма. Кроме этого, Мамай заключил союз с князем Литвы Ягайло и князем Рязани Олегом. Численность ордынской армии, называемая в летописных источниках, очень разнится. Разные цифры называют и современные историки. Наиболее распространенные оценки – от 100 до 300 тысяч. К концу лета 1380 г. собранное войско выступило в поход под личным руководством Мамая. Его начальной целью был южный берег Оки, где 14 сентября к нему должны были присоединиться армии союзников.

Войско князя Дмитрия Московского

Понимая, что Орда не простит им самовольства, русские князья внимательно следили за происходящим на границах. В степь посылалась разведка-«сторожа». О заключении Мамаем союзов с Литвой и Рязанью, а также планируемом времени вторжения удалось узнать заранее. Из Москвы были разосланы гонцы для сбора войск в Коломне к 15 августа. Туда же выступило и московское войско под командованием князя Дмитрия Ивановича и его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского, а также белозерская, ярославская и ростовская дружина.

После сбора в Коломне князь Дмитрий 26 августа отдал приказ о стремительном выступлении. Следовало спешить, чтобы помешать объединению союзников. Причем он повел войска не кратчайшим путем, а по дуге, возможно, чтобы создать видимость похода на Литву. Летописцы отмечают, что при передвижении по рязанским землям князем Дмитрием был отдан приказ не причинять рязанцам никакого ущерба. По пути к войску присоединились князья с дружинами из Пскова и Переяславля-Залесского, а также из нескольких русских уделов, находящихся под контролем Литвы. Установить точную численность армии невозможно из-за больших расхождений в исторических источниках. Большинство современных историков называет цифру в 100-150 тысяч.

Благословение Сергия Радонежского

В «Житие Сергия Радонежского» говорится о посещении князем Дмитрием Троице-Сергиева монастыря, основателем и настоятелем которого был преподобный Сергий. Князь ездил к нему перед походом в поисках духовной поддержки, за благословением. Согласно преданию, праведный старец благословил на битву за Русь христианскую не только князя, но и двоих иноков, искусных в военном деле. Это были принявшие постриг бояре Александр Пересвет и Андрей Ослябя, ученики и постриженники настоятеля. Сергий Радонежский был известен всей Руси как чудотворец, и его благословение имело огромное значение для русского войска.

Стратегия московских войск

Мамай строил свои планы в расчете на то, что князь Дмитрий не будет переправлять войска через Оку, а организует оборону на ее северном берегу, как делал это в 1373 и 1379 гг. Но действия русских войск оказались неожиданными для него, разрушив все планы. Чтобы успеть сразиться с Мамаем до подхода его союзников, князь вел войска ускоренным маршем, и переправился не только через Оку, но и через Дон. После перехода Дона мосты через него были уничтожены, чтобы обезопасить армию от нападения с тыла.

Построение войск

Куликово поле, находящееся в излучине при впадении Непрядвы в Дон, с трех сторон было ограничено реками. Ордынцы могли атаковать только с одной стороны. Мамай применил традиционное построение – наемники-пехотинцы в центре, татарская конница на флангах.

Русские войска были разделены на пять полков. В центре встал большой полк пехоты и весь московский двор под командованием самого князя Дмитрия Ивановича и окольничего Тимофея Вельяминова. Полком правой руки командовал наместник Дмитрия в Пскове литовский князь Андрей Ольгердович, полком левой руки – князь Василий Ярославский. Князь Владимир Андреевич и воевода Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский возглавили отборный засадный полк, скрытый в Зеленой Дубраве вверх по Дону. Был также сформирован особый сторожевой полк, который разместился перед центральными силами – его задачей было принять на себя первый удар врага. Им командовали князья Симеон Оболенский и Иоанн Тарусский. Некоторые историки выделяют войско литовского князя Дмитрия Ольгердовича в шестой полк, считая его не частью полка правой руки, а отдельным резервом.

Ход битвы

В боевой порядок русские войска выстроились еще с вечера 7 сентября, князья всю ночь периодически объезжали строй. Утром перед битвой великий князь поменялся одеждой с московским боярином Михаилом Бряноком. После этого Дмитрий Иванович в доспехах простого воина стал в первый ряд сторожевого полка, где ожидалась самая ожесточенная сеча. Брянок же, в княжеских одеждах, в окружении охранных дружинников, встал под великокняжеским знаменем в тылу большого полка. Утро 8 сентября было туманным, это задержало начало сражения. Битва началась ближе к полудню, когда туман рассеялся, и на поле появились татары.

Поединок Пересвета и Челубея

Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище», после нескольких небольших стычек передовых отрядов на поле, для традиционного «поединка богатырей», вышли два воина – русич Пересвет и татарин Темир-мурза (Темир-бей, Челубей, Челебей). По преданию, Челубей был опытным воином-поединщиком, обладавшим не только огромной физической силой, но и выдающимся военным мастерством. Поединок был конным, противники были вооружены копьями. Оба богатыря погибли после первой же сшибки – «И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и скончались». Этот эпизод описан только в «Сказании», поэтому, возможно, является красивой легендой. Но Александр Пересвет, инок Троице-Сергиева монастыря, был реальной личностью и действительно погиб в Куликовской битве.

Лобовая схватка

Сразу после гибели поединщиков конница Мамая, стоящая в авангарде, атаковала центр русских войск. Принявший удар сторожевой полк был практически уничтожен, но свою задачу он выполнил, не дав лучникам нанести серьезный ущерб основным силам. Князь Дмитрий, уцелевший в первой схватке, сражался в центре русского строя, где бой был особенно тяжелым и затяжным. Большой полк, принявший удар конницы вторым после сторожевого, выстоял, хотя потери были огромны. По словам летописца, сражавшимся приходилось наступать на тела павших, так как свободного места не оставалось.

Отступление полка левой руки

Стремясь обойти большой полк, татары атаковали фланги – полки левой и правой руки. Правый фланг отбил все атаки. Строй левого фланга удалось прорвать, полк начал отходить к Непрядве. Надеясь прорваться в тыл большого полка, татарская конница устремилась в образовавшийся разрыв. И тем самым попала под удар засадного полка под командованием князя Владимира Андреевича Серпуховского и воеводы Дмитрия Михайловича Боброк-Волынского.

Внезапный удар в тыл и фланг ордынцев

Опытный воевода удержал князя от слишком раннего выступления из засады. Татарам позволили прорваться к реке. Когда увлекшиеся погоней ордынцы подставили свой тыл, в него ударил засадный полк. Мощный удар конного полка, нанесенный в удачный момент, стал в Куликовской битве решающим. Татарскую конницу загнали в реку и там перебили. Наступление поддержали полки Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. Исход битвы был предрешен.

Бегство войск Мамая

Уцелевшая часть ордынской конницы, спасаясь бегством, смяла свою же пехоту. Татарская армия смешалась. Резерва, который мог бы помочь в отчаянной ситуации, или хотя бы прикрыть отступление, у Мамая не было. Сам он, как было принято у ордынских военачальников, наблюдал за боем издалека с возвышенности. Понимая, что битва проиграна, он сбежал с малыми силами сразу после удара засадного полка. Следом за ним побежала вся армия, вернее, ее уцелевшая часть.

Засадный полк преследовал татар 50 верст, до реки Красивая Меча, «избив их великое множество». От дальнейшего углубления в степь решено было отказаться из-за больших потерь русской армии – историки оценивают их от трети до половины первоначальной численности. Мамаю удалось бежать, позже он был убит в Крыму воинами хана Тохтамыша.

Вернувшись после погони, князь Владимир Андреевич, двоюродный брат и ближайший соратник великого князя, стал собирать победившее войско. Сам князь Дмитрий командовать пока не мог. Во время битвы он был контужен и сбит с коня. Его в бессознательном состоянии нашли в лесу под срубленной березой, которая защищала князя от конских копыт. В летописях говорится, что князя после падения перенес в укрытие воин-монах Андрей Ослябя.

Хитрость с переодеванием удалась и, возможно, спасла князю жизнь. Московский боярин Михаил Андреевич Брянок, надевший одежды князя и доблестно сражавшийся под его знаменем, погиб в бою, как и охранявшие его воины.

Популярные сочинения

- Красота человека — сочинение Если осмотреться вокруг, то не сложно сделать вывод, что в мире не найти двух одинаковых людей. Возможно, вы не согласитесь и скажите, что близнецы имеют абсолютно одинаковое лицо, но это не так

- Сочинение от 1 лица по картине Мороз и солнце Цыплакова (от первого лица) На дворе стоит середина зимы. Сегодня день выдался очень морозный и солнечный, и я оделся как можно теплее, ведь мне предстоит ехать по такому морозу в открытой повозке. Я одел теплый тулуп, шапку и валенки

- Сочинение Моя родословная Моя семья большая и дружная. Под одной крышей собрались представители трех поколений – бабушка и дедушка живут вместе с нами.