Ордерная система

Содержание:

- Видоизменение ансамбля дорического ордера. Хронологические данные

- Статьи

- Оформление фасада, советы

- Характеристика журнально-ордерной формы учета

- Элементы классического ордера

- Что такое антаблемент

- Волюта

- ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРИЧЕСКОГО (ДОРИЙСКОГО) ОРДЕРА В ГЛАВНЕЙШИЕ ПЕРИОДЫ

- Ордер кариатид

- Математика в зодчестве

- Композитный ордер

- Карниз

- Фризы и карнизы

- Обломы

- Пример журнально-ордерной формы бухгалтерского учета

Видоизменение ансамбля дорического ордера. Хронологические данные

Для того, чтобы установить точно хронологические изменения ансамбля дорийского ордера, мы располагаем как для архаического, так и для классического периодов греческого искусства очень небольшим количеством точно датированных памятников. К счастью, эти могущие служить нам вехами памятники распределяются на протяжении двух столетий, охватывающих все развитие, или, иначе говоря, всю жизнь ордера.

Развалины древнейшего афинского Акрополя, разрушенного в 480 г. персами, восходят к VI в. до н.э. Таким образом, эти обломки получают определенную датировку.

К V в. относятся: храм в Олимпии, построенный около 475 г. архитектором Либоном; построенные при Перикле около 450 г. Парфенон и Пропилеи; законченный около 425 г. храм в Фигалии, строителем которого был Иктин, построивший также Парфенон; храм в Сегесте, постройка которого была прервана вторжением карфагенян в 410 г. Большой храм в Селинунте имеет двойную датировку: первая дата относится, по всей вероятности, к его основанию; другая, более достоверная, – ко времени окончания строительных работ. Весьма возможно, что работы были прерваны в первый раз из-за карфагенского вторжения в самом начале V в. Окончание же работ было прекращено вторжением 410 г.

Таким образом, наиболее древние части храма могут быть датированы временем, непосредственно предшествующим первому вторжению, более поздние – второму. Для трех последних веков до н.э. число датированных памятников увеличивается. Ограничимся тем, что укажем для македонской эпохи – Филиппейон в Олимпии; для римской эпохи – постройки в Помпеях, которые все предшествуют извержению Везувия, послужившему причиной их гибели.

Вот те основные памятники, которые также датированы и могут служить нам вехами. Они будут воспроизведены в ряде иллюстраций, сопровождающих нашу работу, к которой мы и отсылаем заранее. При сравнительном рассмотрении стиля этих памятников обнаруживается такая непрерывность в изменении формы, что становится вполне возможным датировать путем интерполяции ряд промежуточных памятников, о которых история умалчивает.

В архитектуре других народов мы находим школы, отстающие от общего развития искусства и имеющие свою собственную хронологию. В Греции ничего подобного нет. Развитие искусства, видимо, шло одинаково как в метрополии, так и в самых дальних колониях. Связь между отдельными членами семьи греческих народов была так тесна, что всякое новое достижение, совершающееся в одной из частей греческого мира, тотчас же делалось достоянием всего народа эллинов. Насколько постоянно было воздействие эпохи на развитие стиля, можно видеть из следующего факта: при восстановлении храмов греки не старались следовать их первоначальному стилю; они восстанавливали их согласно вкусам своего времени.

Мы только что упоминали о двух датах, касающихся постройки большого храма в Селинунте. В промежутке между этими датами стиль постройки меняется. Это различие показывает рисунок 162, S.

В более ранней постройке колонны фасада сильно сужаются кверху (A). В постройке второго периода дается уже едва заметное сужение ствола (B), причем строители нисколько не заботятся о том, что первые колонны будут контрастировать со вторыми.

Мы уже говорили о том, что в храме Геры в Олимпии сгнивавшие деревянные столбы постепенно заменялись каменными колоннами. Каждая из этих колонн носит характерные черты того или иного периода. Мы сопоставляем на рисунке 162, H две наиболее разнохарактерные колонны этого храма (C и D). Всего же в колоннаде храма насчитывается восемь различных видов колонн. Греки никогда не следовали устарелым формам в искусстве, никогда не задумывались над тем, чтобы изменить согласно вкусам своего времени восстанавливаемый памятник. Только в средние века, наряду с верой в прогресс, появляется и искреннее уважение к прошлому.

|

|

| Рис. 164 | Рис. 165 |

|

|

| Рис. 166 | Рис. 167 |

Статьи

Развитие архитектурного ордера как художественной и конструктивной системы

Отрывок из книги: Иконников А.В. «Художественный язык архитектуры» М.: Искусство, 1985 г., ил.

- Древняя Греция

- Канонизация ордера Витрувием

- Ордер в римской архитектуре

- Ренессанс

- Палладианство

- Ордер в архитектуре XVII-XX вв.

Отношение членение греческого ордера к человеческой фигуре (Н.И. Брунов)

Сближению колонны и человеческой фигуры в мышлении классического греческого архитектора, также и воспринимающего зрителя вплоть и до нашего времени способствует сама функция колонны, которая заключается в том, что она несет тяжесть антаблемента. Колонна несет положенную на нее тяжесть подобно живому существу далее

Оформление фасада, советы

Первое, что нужно сделать – это определиться с материалом для антаблемента. Помимо искусственного отделочного камня, современные технологии предлагают выполнять его из пенополистирола и полиуретана. Конструкции, выполненные из последних, отличаются легкостью, благодаря чему не перегружают стену.

Внешний вид полиуретана и пенополистирола проигрывает архитектурному камню, к тому же каменный антаблемент выглядит внушительнее, а прослужит намного дольше. При желании можно приобрести у специализированных компаний как отдельные части антаблемента, так и архитектурный ордер целиком.

Внешний вид полиуретана и пенополистирола проигрывает архитектурному камню, к тому же каменный антаблемент выглядит внушительнее, а прослужит намного дольше. При желании можно приобрести у специализированных компаний как отдельные части антаблемента, так и архитектурный ордер целиком.

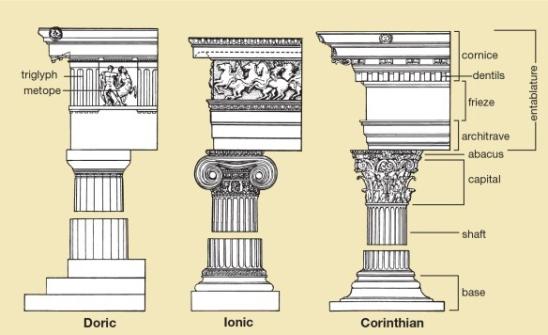

Строительные компании выпускают карнизы, фризы и архитравы трех основных архитектурных ордеров: ионического, дорического и коринфского. Помимо прочего, дизайнеры на их основе создают собственные варианты фасадов и варианты декора антаблемента.

Часто антаблемент используют в декоре загородных домов. Однако, стоит всегда думать о его уместности, ведь стиль строения в целом должен ему соответствовать. Таким образом, стоит обратиться за консультацией к профессионалам архитектурного дела.

Фриз и карниз могут быть украшены большим количеством декоративных элементов, но не стоит слишком увлекаться их наличием, нагромождением друг на друга и вычурностью. Переборщить с таким декором очень легко, и фасад вместо легкого, резного, элегантного и запоминающегося получится чересчур перегруженным и лишенным вкуса.

Также ошибкой будет попытка совместить части антаблемента разных ордеров. Например, фриз от ионического, а архитрав с карнизом – от дорического. Подобное смешение уже не будет эклектичным, напротив, вызовет диссонанс и несоответствие.

Если в проекте здания присутствует не только непосредственно антаблемент, но и фронтон, находящийся межу карнизом и фризом, изготавливать его стоит из такого материала, как полиуретан. Полиуретановые фронтоны не только легкие, не подвержены гниению, возникновению на них трещин. Помимо прочего, при желании их можно перекрасить в любой цвет.

Если в проекте здания присутствует не только непосредственно антаблемент, но и фронтон, находящийся межу карнизом и фризом, изготавливать его стоит из такого материала, как полиуретан. Полиуретановые фронтоны не только легкие, не подвержены гниению, возникновению на них трещин. Помимо прочего, при желании их можно перекрасить в любой цвет.

Услышав слово «антаблемент», несведущему человеку не стоит пугаться. Ведь в нем скрыто изобретение, известное еще со времен Античности и не зря заслужившее свою популярность. Если им умело воспользоваться, такой декор фасада сделает даже небольшой дом похожим на роскошную усадьбу.

Характеристика журнально-ордерной формы учета

Регистрами, которые использует бухгалтер для проводок по счетам в этой системе, являются журналы-ордера, от которых и пошло название. Каждый такой журнал ведется по кредитовым операциям по счетам, а данные дебетовых операций отражаются в специальных дополнительных ведомостях. В основу строения журналов-ордеров положен признак совмещения синтетического и аналитического учета в одних регистрах. Это удобно тем, что даже человек, не очень знакомый с бухгалтерией, открыв документ, увидит не просто ряды цифр, но сможет понять, что именно они означают. Ведь, например, ведомость по сч. 10 «Материалы» будет отражать движение по каждому наименованию или группе. Соответственно, в самих журналах-ордерах содержится не только непосредственно сам счет, но и все его субсчета, а также аналитика по ним, записанная на основании данных первичных документов.

Элементы классического ордера

Все части классического ордера имеют триадную структуру. Так основных частей три: основание (опорная часть), несущая и несомая. Каждая часть также делится на три. Основание на фундамент (цоколь), стереобат, стилобат. Несущая на базу (постамент), фуст колонны и капитель. Венчающая (несомая часть): архитрав, фриз, карниз. И так далее, вплоть до самых мелких деталей. Многие греческие названия частей ордера антропоморфны. Подножие, основание постройки называли: подиум (podes — нога, стопа), или крепидома (krepidoma — основание дома). Возвышающаяся над уровнем земли объемная часть фундамента, обычно имеющая три ступени — стереобат (stereo — прочный, твердый, и baino — ступаю). Верхняя плоскость стереобата — стилобат (stylos — опора, колонна, и baino — ступаю), то есть плоскость, по которой ступают колонны.

Выше располагается база, поддерживающая вертикальные опоры — колонны, служащие главным несущим элементом конструкции. Колонны венчает капитель (лат. capitellum — головка), которая в зависимости от типа ордера может состоять из ряда элементов: эхина (круглой «подушки») и абаки (квадратной плиты) в дорическом ордере, волют (завитков) в ионическом, листьев аканта в коринфском. Верхняя, несомая часть конструкции, называемая антаблемент, или «надстолье», разделяется на следующие части:

архитрав, или эпистиль, — главная балка, которая располагается непосредственно на капители колонны. В ионическом и коринфском ордерах ради зрительной легкости расчленен по горизонтали на три части.

фриз — средняя часть антаблемента, расположена между архитравом и карнизом. В дорическом ордере фриз оформлен чередующимися триглифами и метопами, в ионическом и коринфском имеет рельефный декор, в античности дополняемый росписью и позолотой.

карниз — верхняя часть антаблемента, над которой располагается кровля.

Что такое антаблемент

Происходя от французского слова entablement, от table(стол, доска), антаблемент в архитектуре – горизонтальная, часть балочного перекрытия, как правило, лежащая на колоннах, пилястрах, столбах как перекрытие их пролета, или завершение стены. Возник он на основе деревянных балочных перекрытий храмов времен Античности.

Именно венчающий колонны антаблемент – классическая архитектурная форма, являющаяся неотъемлемой частью фасада любого Древнегреческого храма или здания в Древнем Риме. Он был обязательной частью фасада и применялся совместно с системой колонн, образуя архитектурный ордер.

Строение колонн и самого антаблемента напрямую зависит от выбранного ордера. Но вне зависимости от того, какой именно ордер выбран, фасад здания выполняется в подражательной манере древнегреческого стиля, адаптированном под современную стилистику. Во времена Ренессанса популярность получил антаблемент лишь над верхней частью фасада, без системы колонн. Этот вариант часто используется в современной манере отделки зданий.

Антаблемент делится на три важнейшие архитектурные элементы здания:

- архитрав;

- фриз;

- карниз.

Принято считать, что архитрав, то есть основная часть конструкции, происходит от продольно расположенных деревянных балок, которые укладывали на колонны. Фриз произошел от торцов поперечных балок, уложенных сверху на продольные, впоследствии укрытых плитами. Карниз – сильно выступающая часть кровли, предназначенная для защиты фасада здания от осадков.

Понятие антаблемент употребляют применительно к выбранным как образец стилям в строительстве, опирающимся на образца классического зодчества: классицизма, неоклассицизма, частично барокко. С появлением каменных зданий антаблемент стал терять некоторые свои составляющие.

Начиная с эпохи Возрождения, помимо своей функциональности элементы архитектуры получили творческое осмысление. Конструкции без определенных частей называются:

- облегченный, антаблемент без архитрава;

- неполный, когда отсутствует фриз.

Порой становится затруднительно определить, неполный антаблемент или облегченный. Чтобы это сделать, нужно иметь понятие о канонических ордерах.

Волюта

Вариант I. (Виньола)

- В точке пересечения перпендикуляра с верхней горизонтальной линией полувалика помещают центр глазка волюты таким образом, чтобы от этого центра до точки начала волюты было 9 п.

- Глазок разделяется вышеупомянутым перпендикуляром.

- Взяв за центр точку 1, описывают циркулем четверть круга.

- Далее берут за центр точку 2 и, сжав циркуль, описывают следующую четверть и так далее.

- Действуя так, делают три плавных оборота.

- Чтобы определить толщину полочки, составляющей четвертую часть всей ширины волюты, нужно снова разделить на четыре части интервалы между центрами, которые послужили для образования трех сегментов, в первой части непосредственно ниже тех же номеров намечают другие центры, пользуясь которыми вместе с теми же номерами, как для первых окружностей, образуют полочку волюты, ширины которой пойдет, уменьшаясь до желаемой пропорции.

Вариант II. (упрощенный Гарнери)

- Сделаем глазок волюты с центом А, находящимся в середине между выступом и полувыступом.

- Разделим глазок на 8 равных частей и посредством полученных точек наметим столько же произвольных участков, проходящих через центр.

- Построим треугольник ВСD, один катет которого равнялся бы 7 частям модуля.

- Из центра в точке D описываем дугу CF и делим EF на 24 равных части, полученные точки соединяем с центом D и продолжаем линии до пересечения с BC.

- Беря расстояние C1, C2, C3 и т.д., относим их от точки А к точек 1, от точки A к точке 2, от точки А к точке 3 и т.д.

- Радиусом А1 из центров в точках 1 и 2 описываем дуги; их пересечение будет центром для дуги волюты 1 – 2.

- Радиусом А2 из центров в точках 2 и 3 повторим операции пересечения дуг и мы получим второй центр для дуги волюты 2 – 3; таким образом мы можем определить все остальные центры.

- Для определения полочки достаточно взять расстояние С3 и перенести его из точки А в точку d, C4 из точки А в точку е, С5 из точку А в точку f и т.д.

- Затем радиусом Ad из центров в точках d и e оперируем так же, как и раньше, т.е. описываем две дуги, место пересечения которых будет центром дуги de– полочки.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРИЧЕСКОГО (ДОРИЙСКОГО) ОРДЕРА В ГЛАВНЕЙШИЕ ПЕРИОДЫ

Наиболее точным археологическим показателем является общий характер пропорций. Всякое произведение греческого искусства носит на себе отпечаток того периода, к которому оно принадлежит. Изображения, приведенные для сравнения на рисунке 163, делают сразу очевидным изменения пропорций от VI в. к V. Здесь даны приведенные к одной волюте ордера VI в. – Посейдония A и V в. – Парфенон B. Первый, более древний, отличается некоторой тяжеловесностью пропорций и как бы избытком мощи; второй, более поздний, – изысканным изяществом.

Если мы перейдем от V в. к македонской эпохе, а затем – к эпохе римского владычества, то увидим, что стремление к облегчению пропорций принимает в это время преувеличенный характер (рисунок 164): C – метопы в Олимпии, D – храм Афины Полиады в Пергаме).

Для того, чтобы сделать более очевидным это изменение пропорций, мы предлагаем для сравнения несколько фасадов греческих храмов.

Рисунок 165 показывает фасад архаической эпохи (храм S в Селинунте). Мы видим здесь приземистые колонны с конусообразным отводом, набухающей капителью и тяжелым антаблементом.

На рисунке 166 дается фасад Фесейона. Здесь дорийский ордер уже освобождается от преувеличений архаической эпохи и достигает почти полного совершенства.

Рисунок 167 показывает фасад Парфенона, представляющий лучшую эпоху греческого искусства. По своему стилю он мало отличается от храма Фесея: при приближении к точке высшего совершенства в искусстве возможны лишь едва заметные изменения. Но вполне очевидно, что на этот раз достигнута абсолютная правильность. Все здание производит впечатление соразмерности частей, спокойствия и благородства. Таковы характерные черты архитектуры века Перикла, поскольку величайшие памятники искусства могут дать характеристику всей эпохи. Это – время великих мастеров: Фидия, Иктина, Калликрата и Мнесикла.

В греческом искусстве начального периода выражается избыток жизненных сил; затем, постепенно прогрессируя, оно приближается к идеалу, не испытывая тех колебаний, благодаря которым можно перейти границу с тем, чтобы тотчас же возвратиться назад. Греки чувствовали опасность преувеличения того изящества, к которому они стремились. Им потребовалось не менее столетия для того, чтобы приблизиться к этой цели. Все развитие архитектуры от эпохи Писистрата до Перикла является рядом постепенных переходов

Греческое искусство никогда не отрешалось от строгости раннего периода, мало-помалу освобождаясь путем осторожной и методической работы от природной суровости. Это – как бы живое существо, постепенно переходящее от детства к юношеству и затем неизбежно склоняющееся к упадку, также не лишенному своего блеска

Ордер кариатид

Ордер кариатид — не что иное, как сочетание ионийского или дорийского

антаблемента со стволом в виде человеческой фигуры. Как пример, мы приведем

южный портик Эрехфейона, пользующийся наибольшей и заслуженной известностью

(рисунок 1). Он является одним из тех произведений, на которых греческий гений

проявился с наибольшей оригинальностью и свободой в формах, полных в то же

время разумной сдержанности.

Рис. 1. Южный портик Эрехфейона

Это архитектурное произведение по его украшениям можно отнести к

ионийскому ордеру, а по его приземистым пропорциям — к дорийскому.

Антаблемент поддерживается четырьмя статуями аррефор, симметрично

расположенными направо и налево от оси портика. Движение их уловлено с таким

расчетом, что вызывает впечатление совершенного равновесия. Для облегчения

давящей на их головы тяжести архитектор дал антаблемент в его первоначальной

архитравной форме, т.е. без фриза.

Единственно оставленные части — архитрав и карниз — имеют здесь

совершенно одинаковое значение, так как линия, проходящая по нижней плоскости

зубчиков, делит антаблемент на две равные половины. Неразрывность этого слияния

скульптуры с архитектурой еще усугубляется поистине монументальным оформлением

статуй: ни один резкий жест не нарушает неподвижности мраморной конструкции,

простые и спокойные линии вполне соответствуют характеру всего архитектурного

памятника. Оба искусства сочетались здесь в совершенстве редкой гармонии.

Раскопками в Дельфах было установлено, что ордер кариатид применялся и до

V в., а дошедшие до нас многочисленные обломки доказывают, что он был в

употреблении вплоть до эпохи римского владычества. В Лувре хранятся статуи,

выполнявшие в убранстве сцены театра в Милете роль аррефор Эрехфейона. И хотя

общий характер движения тот же, но в этих статуях утеряна та архитектурная

строгость, которая делает портик Эрехфейона произведением, не имеющим себе

равных.

В большом храме Акраганта антаблемент целлы всей своей тяжестью покоился

на плечах гигантов, поставленных на высокие пьедесталы. Во внутреннем разрезе

храма бросается в глаза контраст этих мощных опор с изяществом афинского

портика. Фигуры теламонов заменяли опорные столбы и в павильонах театра

Диониса.

На о. Делосе вместо пьедесталов с фигурами гигантов архитекторы ставили

опорные столбы, увенчанные фигурами коленопреклоненных быков.

С этим ордером мы встречаемся в одном храме с сильно удлиненной целлой,

где он отмечает вход в святилище. В одном из дорийских портиков на о. Делосе

головы быков T заменяли триглифы, а в Эфесе ими украшались с боков ионийские

капители. Храм в Милете имел капители, в которых глазок волюты был заполнен

гигантской маской.

Математика в зодчестве

Число каннелюр на одну колонну строго стандартизовано, их должно быть ровно 24. Такое количество считается оптимальным, и для этого есть математически обоснованные аргументы. Даже одна лишняя каннелюра делает колонну слишком «исчерченной», а если убрать одну, то оставшиеся выглядят чересчур широкими. Таким образом, можно утверждать, что стандартизация была проведена правильно.

Каннелюры в количестве 24 штук, если их углубить, давали эффект светотени, а это в масштабе всего портала из восьми или двенадцати колонн выглядело фантастически красиво. Четко обозначенные грани каждой каннелюры придавали общей картине впечатление контрастности.

Композитный ордер

Древнегреческие зодчие, ставшие родоначальниками трех главных архитектурных ордеров, открыли новый этап в истории изобразительного искусства. Вместо обычных опорных столбов они применяли сложные по конструкции и формам колонны, благодаря вертикальному движению которых, стремились выразить свое почитание богам. У зодчих Древнего Рима, унаследовавших дорический, ионический и коринфский ордера стояла иная задача. Функцию опоры у них выполняли мощные стены, а не колонны, поэтому ордер чаще всего использовался исключительно в декоративных целях. Конструкция триумфальной арки императора Септимия Севера, сооруженной в 203 году н.э., дает ясное представление о роли композитного ордера в древнеримской архитектуре. Наряду с лепными рельефами, капитель композитного ордера придавала пышность и помпезность общему облику строения.

Арка Септимия Севера

Композитная колонна в трудах многих теоретиков архитектуры характеризуется как смешанная или сложная, поскольку совмещает в себе два древнегреческих ордера. Палладио в своем трактате 1570 года детально изобразил композитный ордер. Как и Виньола он считал, что пропорционально композитная колонна полностью идентична коринфской, а вот ее капитель и антаблемент требует особого внимания и мастерства исполнения. Интересным является тот факт, что Витрувий не выделял композитную колонну в отдельный ордер. В качестве пятого главного ордера его впервые рассмотрели теоретики итальянского Возрождения – С. Серлио и Дж. Виньола в своем трактате «Правила пяти ордеров архитектуры». Сами римляне, по-видимому, изначально не задумывались о создании отдельного стиля, но им нравилось усложнять и декорировать греческие ордера. В классическом варианте основу композитной капители составляют листья аканта коринфского ордера в сочетании с четырьмя угловыми волютами ионического. В более усложненном варианте в капители могут также присутствовать различные скульптурные детали растений, животных и богов. Архитекторы эпохи Возрождения считали композитную колонну одной из самых ценных находок древнеримского зодчества, воплотившей в себе все самые лучшие черты главных ордеров. Она стала весьма популярной среди итальянских архитекторов, став олицетворением роскоши и изящества. Колоннами с композитным ордером украшали церкви, палаццо, виллы и монастыри. Поиски новых пластических решений фасадного убранства привели к появлению полуколонн, пилястр, лопаток и усложненных фигурных композиций капители. Как правило, в нижних этажах зданий архитекторы располагали дорический ордер, посередине ионический, а верхние этажи обрамляли коринфским и композитным ордерами. Подобная иерархия говорит о главенствующей роли композитного ордера в архитектуре того времени. Мастера не только стремились сделать его основным украшением фасада, но и широко применяли его во внутреннем убранстве храмов и палаццо.

Карниз

Карниз во всех ордерах имеет три структурные части: карнизную плиту, поддерживающую часть и венчающую часть. Карнизная плита имеет в своем выносе снизу (в софите – нижней видимой поверхности архитектурной детали) особую борозду, выступ перед которой образуется слезник (капельник). Назначение слезника – преградить дождевой воде, стекающей с карнизной плиты, доступ к поддерживающей части карниза, к фризу и далее к нижним частям здания.

Усложнение карнизов в ордерах происходит за счет развития их поддерживающей части.

В сложных ордерах здесь появляются пояса с зубчиками и с . Вместе с этим происходит усложнение декора, что отражается и в софитах карнизов: между модульонами появляются и .

Фризы и карнизы

Фриз – средняя часть антаблемента в виде полосы или шва, длинного выступа, будто зажатая между карнизом и архитравом, декорированная пышным орнаментом, рельефными сюжетными изображениями. Описанная выше система ордеров оказалось очень устойчивой и востребованной, применялась долгое время в строительстве.

Фриз – средняя часть антаблемента в виде полосы или шва, длинного выступа, будто зажатая между карнизом и архитравом, декорированная пышным орнаментом, рельефными сюжетными изображениями. Описанная выше система ордеров оказалось очень устойчивой и востребованной, применялась долгое время в строительстве.

Фриз дорического ордера составлен из триглифов – прямоугольных плит, стоящих вертикально, с несколькими желобками на них, и метоп, являющихся плитами из керамики или камня, декорированных живописью или рельефом. Метопы также украшаются по верхнему горизонтальному краю гуттами – конусами с усеченной верхушкой небольшого размера или цилиндриками. Ионический и коринфский фриз полностью оформлен лепниной или же остается гладким. Нередко стену окаймляет широкая полоса, на которой находятся живописный или скульптурные изображения, полностью ее покрывающие – это также фриз.

Большинство людей, не имеющих архитектурного образования, часто путают антаблемент с непосредственно карнизом. Хотя это в корне не верно, так как первый – состоящее из нескольких деталей монументальное балочное покрытие, а карниз – горизонтально выступающая часть стены, грань кровли, которая защищает ее от дождя и поддерживает крышу.

Карнизы антаблементов

Традиционное предназначение карнизов – защита здания от дождевой воды, но в архитектуре они также часто используются в художественных целях, помогая создать определенный облик здания, придав ему торжественности и монументальности.

Венчающие

Верхняя часть антаблемента, отделяющая плоскостистены и крыши – венчающий карниз. Выглядит как горизонтальный рельефный шов, охватывающий весь периметр здания. Несет в себе не только декоративную функцию, но и защищает стену сооружения от осадков и нагревания под лучами солнца. Потому материал, необходимый для такого вида карнизов, должен отвечать высоким требованиям к сопротивляемости негативным природным явлениям. Чаще всего дня венчающих карнизов используют камень, причем и искусственный вариант тоже, который хорошо себя зарекомендовал в строительстве и использовании в подобных деталях внутреннего фасада строения.

Междуэтажный

Междуэтажные карнизы используются для визуального разделения стены на отдельные ярусы. Классический профиль такой детали фасада создает атмосферную игру теней на его поверхности. Фасад, облицованный междуэтажны карнизом, сделает облик здания более элегантным и выразительным. Имеет также функциональную нагрузку, так как служит отводом стекающей сверху воды, не давая ей течь по стене здания, а также создает дополнительную тень.

Фризы антаблемента

В современной архитектуре фризом является любая полоса на здании, проходящая горизонтально и разделяющая фасад, стену или другую поверхность на части. Может покрываться всяческими рельефными композициями, сюжетными или нет, орнаментами, а также скульптурами и барельефами.

В современной архитектуре фризом является любая полоса на здании, проходящая горизонтально и разделяющая фасад, стену или другую поверхность на части. Может покрываться всяческими рельефными композициями, сюжетными или нет, орнаментами, а также скульптурами и барельефами.

Основное назначение фриза – декоративное, выполняет функцию усиления внешней привлекательности здания. Применяют также в качестве основы несущей конструкции для будущих элементов здания. Выполняется из разных материалов, особую популярность получил искусственный камень, способный выдерживать непогоду и большие нагрузки без повреждений.

Гладкие фризы на здании могут быть как самостоятельным элементом, так и подготовительным, с будущим нанесением на него элементов декора. Гладкий вариант этого архитектурного элемента помогает зрительно выделить некоторые детали фасада, создает плавные переходы.

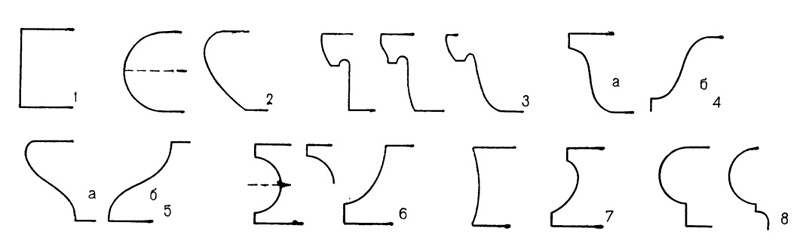

Обломы

Элементы, из которых складываются профили (очертания поперечного сечения) главных частей ордера, а также горизонтальных, тяг и наличников, называются обломами, или мулюрами. В эллинском зодчестве все разнообразие архитектурных профилей сводилось к небольшому числу основных обломов простейшего очертания (рис. 5).

|

| 5. Греческие обломы: 1 — полочка, плинт или плита; 2 — валик или вал (торус) и четвертной вал (до пунктира): строятся по дугам окружности или более сложным кривым (правый чертеж); 3 — дорический «ястребиный клюв» (слезник) и этапы его развития; 4 — дорическая кима (киматий) или гусек (а — прямой, б — обратный); 5 — ионический «лесбийский киматий», или каблучок (а — прямой, б — обратный); 6 — выкружка, строящаяся по кривым, близким к дугам окружности; 7 — скоция (асимметрическая выкружка с профилем двухцентровой дуги или более сложной кривой); 8 — астрагал (сочетание полочки с валом и выкружки) |

Это были: 1) полочка (плинт) или (в случае больших размеров) плита; 2) полувал или вал (торус) и четвертной вал, сечение которых являлось частью окружности (сюда же следует отнести сходные с полувалом обломы, образуемые многоцентренными или параболическими кривыми); 3) «дорический ястребиный клюв» или слезник; дорический киматий* (Термин «кима», или «киматий» (греч. — волна) применялся к обломам с «волнистым» профилем (гусек, каблучок и приближающиеся к ним по форме обломы). Необходимо различать киму (облом) от симы (водосточного желоба вдоль края крыши). Профиль кимы обычно придавался венчанию карниза, часто (но не обязательно) образуемого симой) — нижняя часть дорического клюва, которой нередко придавали выпуклую кривизну; 4) гусек (дорический киматий) — прямой и обратный* (Облом принято называть прямым, если он расширяется кверху, и обратным, если он расширяется книзу); 5) каблучок (лесбийский киматий) — прямой и обратный; 6) выкружка — вогнутый профиль, образуемый частью окружности; 7) скоция — схожий с выкружкой облом, образуемый более сложными кривыми, и наконец 8) астрагал — валик с подводящими к нему снизу полочкой и выкружкой.

Поскольку те же профили придавались тягам или поясам, разделявшим и вместе с тем связывавшим поддерживающие, несущие и несомые части постройки, они получали исключительно важное значение в общей композиции сооружения. Некоторые из профилей (например, каблучок или четвертной вал) особенно хорошо служили для поддержки — они завершали сверху несущие элементы постройки; другие (например, гусек) применялись исключительно для венчающих тяг

Малейшее изменение в кривизне облома и степени его выноса зрительно подчеркивало усилие или крепость несущей части, грузность или легкость несомой.

Обычно каждый из перечисленных обломов украшался типичным для него орнаментом, живописным в дорическом ордере и рельефным в ионическом. Так, дорический киматий украшался обычно простым лиственным орнаментом; гусек — орнаментом, состоящим из мотивов лотоса и пальметты; каблучок — сердечкообразными листочками с язычками или стрелками между ними; четвертной вал, обращенный выпуклостью книзу, и другие выпуклые профили — иониками (яйцеобразным орнаментом); астрагал — бусами (жемчужником).

Все сказанное о греческих ордерах относится к их применению в храмовом зодчестве из камня и мрамора. Однако наряду с этими величавыми, нередко грандиозными зданиями существовали как в архаическую эпоху, так и позднее более легкие, меньшие по размеру постройки (небольшие культовые здания, жилища и пр.), в которых также применялся ордер или легкие деревянные конструкции, с середины VI в. до н. э. уже отражавшие влияние ордеров. Об этих сооружениях известно значительно меньше, чем о храмовой архитектуре. Но на основании доступных нам данных, в частности рисунков на греческих вазах, можно заключить, что этому ордеру были свойственны более легкие пропорции. Колонны с тонкими стволами и сильно развитыми по горизонтали капителями, легкие антаблементы создавали ощущение интимности, характерное для частного жилища и как бы противопоставлявшееся величию больших храмов — мест государственных культов.

Эллинскому ордеру с самого начала его развития было свойственно широкое применение цвета.

Традиционная покраска различных частей ордера установилась не сразу. О полихромии в эпоху архаики можно судить по керамическим облицовочным деталям антаблемента и украшениям кровли, применявшимся как в еще доордерных дерево-сырцовых, так и в ранних ордерных каменных сооружениях. Эти облицовки были окрашены в свойственные греческой керамике оранжевый, желтый, черный, красный и белый тона.

Пример журнально-ордерной формы бухгалтерского учета

Мы уже знаем, что в основу построения журналов-ордеров положен признак кредита по счетам. Поэтому в качестве наглядного примера мы рассмотрим журнал-ордер № 2 по сч. 51 «Расчетные счета организации». На этом примере наглядно видно, что этот счет корреспондируется со многими другими, а значит, требует дополнительного оформления операций. Стандартная форма заполненного за месяц журнала-ордера будет выглядеть примерно так:

Журнально-ордерная система ведения бухгалтерского учета позволяет распределить одну перечисленную сумму сразу по нескольким счетам, а также видеть обороты по каждому из них. На приведенном выше примере ООО «ВЕСНА» совершило такие безналичные перечисления:

- вернуло аванс покупателю в связи с невозможностью осуществить поставку по договору купли-продажи (Дт 62 Кт 51 320 000 руб.);

- оплатило аванс поставщику за товар (Дт 60 Кт 51 85 000 руб.);

- получило наличные средства для выплаты аванса заработной платы работникам компании (Дт 50 Кт 51 245 000 руб.);

- отправило неустойку покупателю за нарушение договорных обязательств ( Дт 76 Кт 51 12 400 руб.);

- получило наличные средства для выплаты зарплаты (Дт 50 Кт 51 211 300 руб.);

- уплатило налог на доходы физических лиц (Дт 68 Кт 51 63 700 руб.) и страховые взносы (Дт 69 Кт 51 156 800 руб.).

Все операции, а также обороты за месяц сразу видны в журнале-ордере № 2

Обратите внимание, что все формы журналов-ордеров, в том числе № 2 по кредиту сч. 51, утверждает своим приказом руководитель организации как приложения к учетной политике