И. н. крамской. «портрет л. н. толстого, 1873 г.»

Содержание:

Начало литературной деятельности

Мать А. Н. Толстого всегда возлагала на сына большие надежды. Она была уверена, что он превзойдет ее и станет крупным, уважаемым писателем. Так оно и вышло, хотя путь к высотам был долгим и тернистым.

Творческая биография Алексея Толстого началась еще в 1907 году. Интересно, что известный советский писатель дебютировал не с прозы, а с поэзии. За авторством молодого человека вышел сборник стихов «Лирика». Книгу он издал за свой счет.

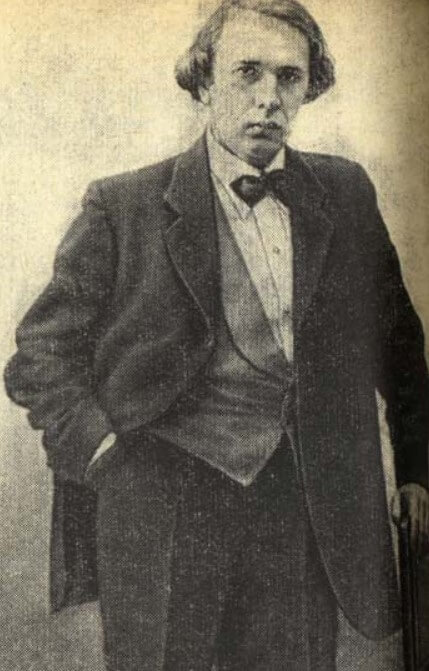

А. Толстой в начале писательской карьеры

А. Толстой в начале писательской карьеры

Несколькими годами позже на свет появились произведения, объединенный мотивом русского фольклора. Стихотворения Толстого, однако, отклика ни в широких массах, ни в среде критиков не нашли. Его обвиняли в подражательстве, в первую очередь Некрасову. С 1911 он больше не прикасался к поэзии.

Вскоре после дебюта, Алексей Толстой берется за прозу. Он пробует свои силы на малых литературных формах. Меньше чем через год в свет выходит сборник рассказов под общие названием «Заволжье».

Начинающий писатель удостаивается высоких оценок критиков. Его дебют встречают благожелательно. Хорошее мнение о творчестве начинающего литератора высказывал сам Максим Горький. Однако сам Толстой оставался недоволен результатом. Он нещадно критиковал себя.

Прозаик был настоящим перфекционистом. После успешного дебюта, чтобы не слыть неучем и дилетантом, он взялся за выработку собственного литературного языка. Такого, чтобы его творчество не спутали ни с чьим другим.

Алексей Толстой в начале ХХ века

Алексей Толстой в начале ХХ века

Результаты не заставили себя ждать. Следом за первым сборником рассказов вышел и второй под названием «Сорочьи сказки».

Начиная с 1911 года, Алексей Толстой берется за крупные литературные формы. Из-под пера на тот момент уже опытного писателя выходит роман «Две жизни». А уже в 1912-м — «Хромой барин».

Литератор публиковал и повести. Прославился Толстой и как драматург. Пьесы за его авторством пользовались большой популярностью у московской публики. Спектакли ставили в Малом театре и не только.

Современники поражались работоспособности писателя. Он трудился днями напролет, выпускал по нескольку проработанных произведений в год. Помимо литературной деятельности, Толстой находил время на то, чтобы посещать выставки. Не пропускал ни одной театральной премьеры.

В 1914-м начинается Первая мировая Война. Из-за проблем со здоровьем на фронт писателя не взяли. Не попав под мобилизацию, Толстой не стал сидеть сложа руки. Он сосредоточился на журналистике и публицистике. Работал в качестве военного корреспондента. Неоднократно посещал фронты, театр боевых действий, готовил авторские очерки. В этот же период писатель посетил Францию и Великобританию.

А. Толстой

Несмотря на плотную работу, Толстой не прекращал трудиться над художественными произведениями. В 15-16-м годах читатели знакомятся с тремя рассказами литератора: «Прекрасная дама», «На горе», «Под водой». А в 1916-м из-под пера писателя выходят комедии «Нечистая сила» и «Касатка».

1917-й ознаменовался сразу двумя революциями. Февральская воодушевила литератора. А вот октябрьская стала концом для царского режима. Перевернула все с ног на голову.

Под особым ударом оказались представители некогда привилегированного класса, которые лишились всего и стали фактическими врагами большевиков. Судьба многих дворян оказалась незавидной.

Ситуация становилась все более опасной. Представители творческой интеллигенции отчетливо видели, к чему идет дело.

Использованные материалы

- Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII–XX веках.

- Ильин И.А. Мировоззрение Льва Толстого. Собрание сочинений: В 10 т. Т.6. Кн.III, с.462

- Ольденбург С.С. Николай II. Его жизнь и царствование, М., 2010, с.323-324

-

Ответ о. Иоанна Кронштадтского на обращение гр. Л.Н. Толстого к духовенству, 1902

-

Биография Л.Н. Толстого

«Исповедь», 1879—82

Бирюков П.И. Л.Н. Толстой. Берлин, 1921

Ответ о. Иоанна Кронштадтского на обращение гр. Л.Н. Толстого к духовенству, 1902

эта попытка запечатлена в повести «Утро помещика», 1857

Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII–XX веках.

Там же.

Ильин И.А. Мировоззрение Льва Толстого. Собрание сочинений: В 10 т. Т.6. Кн.III, с.462

Там же, с.463

Андреев И.М.Русские писатели XIX века, М.,2009, с.369

См. книгу «Отец Иоанн Кронштадтский и граф Лев Толстой» (Джорданвилль, 1960 г.)

Жена

С Софьей Андреевной Берс Толстой был знаком давно – в юности он проводили много времени вместе с ней и ее сестрами. Когда Лев Николаевич вновь задумался о создании семьи, он решил посвататься к старшей из сестер Елизавете, но, поколебавшись, выбрал среднюю – Соню, получившую сначала прекрасное домашнее образование, а потом и диплом домашней учительницы после окончания Московского университета.

![]()

На фото: жена писателя с детьми

На тот момент Толстому было тридцать четыре года, а его избраннице – восемнадцать. Они много времени проводили вместе, подолгу беседовали, и граф понял, что это та девушка, которую он бы хотел видеть рядом с собой.

Через неделю после его предложения, на которое Софья ответила согласием, состоялась свадьба.

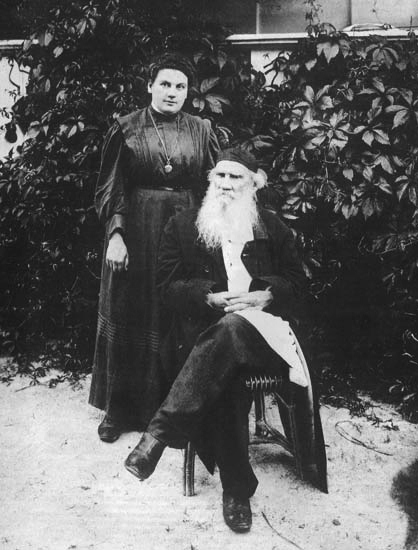

![]()

Лев Николаевич и Софья Андреевна

Толстой не стал скрывать от невесты все свои прежние увлечения и открыто рассказал ей о них, чем поверг девушку в страшное отчаянье – под венец она шла вся в слезах, представляя своего жениха в объятиях других женщин. Откровения жениха настолько потрясли Софью, что она запомнила их навсегда.

![]()

Одними из самых светлых лет его биографии стали первые годы супружеской жизни – Толстой обожал жену, материально они были более чем обеспечены, у него были все условия для литературного творчества.

![]()

Жена Льва Толстого устраивала его во всем – ради семьи Софья Андреевна отказалась от светской жизни, полностью посвятив себя мужу. Постепенно она привыкла с сельской жизни, взяла на себя все заботы по хозяйству и вместе с тем стала секретарем мужа, переписывая набело черновики его произведений.

![]()

Несмотря на то, что семейная жизнь Толстых внешне казалась безоблачной, взаимных обид было очень много и с годами их накопилось более чем достаточно. Софью Андреевну обижало, что она, фактически, пожертвовала ради мужа всем, а он постоянно демонстрировал недовольство тем, что его окружало.

![]()

Его аскетизм доходил до того, что он одевался, как простой крестьянин, а жена и дети Льва Толстого, по его мнению, должны были носить только самодельную одежду и обувь.

![]()

Семья писателя

Мало того, писатель намеревался пожертвовать все свое имущество в пользу крестьян, и Софья Андреевна приложила немало усилий, чтобы переубедить супруга не делать этого. Ей было очень обидно, что он, чувствуя вину перед всем человечеством, не задумываясь был готов отдать другим все то, что долгие годы создавала она.

![]()

Сорок восемь лет своей биографии Софья Андреевна посвятила мужу, но в последние годы между супругами образовалась непреодолимая пропасть непонимания и взаимных обид.

![]()

После серьезной ссоры, произошедшей между Софьей Андреевной и Львом Николаевичем в конце октября 1910 года, он собрал вещи и ушел из дома, оставив прощальную записку.

Прочитав его, Толстая побежала на берег пруда и попыталась утопиться, но ее успели удержать.

![]()

А через несколько дней она поехала на станцию Астапово, откуда пришло сообщение, что ее муж умирает от сильного воспаления легких. После смерти Толстого его жена прожила еще девять лет.

![]()

Религиозные картины

К религиозным сюжетам Репин часто обращался в начале своего творческого пути. Две его студенческие работы, «Иов и его друзья» и «Воскрешение дочери Иаира» были удостоены в 1869-м и 1871-м годах соответственно Малой и Большой золотой медали Академии художеств. Из более или менее поздних картин этого рода о (начато в 1890 году), посвящённое евангельской теме искушения Христа. Этой картине художник отдал более десяти лет. В 1898 году, в период работы над ней, он посетил Святую Землю, чтобы своими глазами «увидеть древние стены и природу, в окружении которой жили люди, описанные в Библии». А.Н. Бенуа позволил высказаться об этой работе И.Е. Репина следующим образом: «… под влиянием своих литературных связей и увлечений, а отчасти прислушиваясь к призывам «передовых» течений, Репин как-то стал тяготиться реализмом, и его всё больше начало тянуть на создание таких творений, в которых ему казалось, он мог выразить своё мировоззрение, свои верования, свое отношение к великим вопросам бытия. Насколько это было не его делом, показала огромная и столь неудачная картина «Иди за мною, сатана», появление которой вызвало тоскливое недоумение самых верных его почитателей…»

Это полотно хранилось в Художественном музее города Харькова, но, к сожалению, было уничтожено в годы Второй мировой войны. Сохранился лишь ряд набросков к нему. Вновь заинтересовался Репин религиозной живописью на закате своей жизни.

Алексей Константинович Толстой — происхождение

Родился Алексей Константинович в августе 1817 года в Санкт-Петербурге. В очень знатной и состоятельной семье: его отцом был граф Константин Петрович Толстой, который, помимо знатного происхождения и знаменитой фамилии, имел также солидное состояние и весомое положение в обществе, занимая должность советника Государственного ассигнационного банка.

Матушка Алексея, Анна Перовская, рождённая вне брака, тем не менее получила блестящее образование и была обеспечена богатым приданым. Её отец в своё время занимал высокие государственные посты, был и сенатором, и министром. Кроме нее у графа Разумовского было еще 10 внебрачных детей, которые воспитывались все вместе и всю жизнь поддерживали тесную связь с друг с другом.

Ольга Алексеевна Жемчужникова, ур. Перовская (1798—1833), внебрачная дочь А. К. Разумовского.

Ольга Алексеевна Жемчужникова, ур. Перовская (1798—1833), внебрачная дочь А. К. Разумовского.

Спустя шесть недель после родов, мать Алексея Толстого навсегда покинула супруга и перебралась к братьям, которые и помогли ей воспитать и «поставить на ноги» сына. Причина, по которой мать будущего писателя оставила мужа, до сих пор остается неясной.

Детство и юность

Николай Ильич Толстой родился 26 июня 1794 года. Место рождения графа неизвестно. Возможно, он появился на свет в имении Никольско-Вяземское, принадлежащем его матери княжне Пелагее Горчаковой.

Граф Илья Андреевич Толстой и Пелагея Николаевна, родители Николая Толстого

Отец граф Илья Андреевич Толстой оставил военную службу в чине бригадира после женитьбы на богатой наследнице, но промотав все состояние, выхлопотал себе место губернатора в Казани. В этой должности был обвинен в растрате государственных средств и скончался вскоре после своего отстранения, оставив после себя множество долгов. В этом браке родились 4 детей — первенец Николенька, затем Александра, Илья и Пелагея.

После смерти маленького Ильи (в возрасте 7 лет) Николай стал единственным сыном графа, и отец вплотную занялся его будущей карьерой. Толстой определил 5-летнего сына на гражданскую службу в чине губернского регистратора в экспедицию Кремлевского строения. Через 10 лет юноша служил уже коллежским регистратором, затем перешел в статус губернского секретаря.

Генеалогическое древо рода Толстых

Николай Ильич рос в семье хоть и с патриархальным укладом, но в условиях весьма свободных. Детей в доме обожали и не держали в строгости. Родители подолгу жили то в Полянах, то в Никольско-Вяземском, в которых по велению отца то и дело устраивались пиршества и зрелища.

Когда Николаю Ильичу было 15 лет, родная сестра его матери подарила ему своего дворового человека Афанасия Петрова – факт, говорящий о воспитании в условиях расцвета крепостного права.

Алексей Константинович Толстой — творчество

Как уже говорилось ранее, Алексей Константинович Толстой удивительным образом смог реализовать себя в самых разных литературных жанрах. Из-под его пера вышло несколько сборников стихотворений: как любовной лирики, так и о природе, и о родной стране. Его стихи были музыкальны настолько, что вдохновили композиторов на написание романсов около двухсот раз! Своеобразный рекорд. Также граф писал баллады и стал автором нескольких поэм.

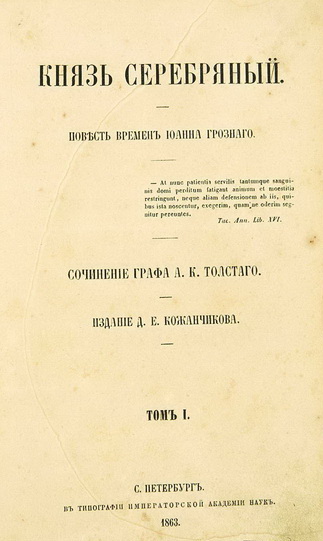

Не менее талантлив Алексей Константинович был в прозе. Комедии, трагедии, драмы – ему хорошо удавались все жанры драматургии, причем, многие из них тотчас же ставили в театре. Наконец, повести, рассказы и романы – здесь он также был на высоте. Особенной популярностью и при жизни писателя, и после его смерти пользовался роман «Князь Серебряный».

Первое издание романа «Князь Серебряный»

Первое издание романа «Князь Серебряный»

Кроме того, А.К. Толстой раскрыл себя также в жанре фантастики, написав несколько произведений, которые сегодня мы бы назвали «ужастиками» – «Упырь», «Семья вурдалака» и «Встреча через триста лет». И написаны они очень талантливо.

Но, возможно, одним из самых ярких проявлений таланта, остроумия и владения языком является образ Козьмы Пруткова – персонаж, созданный им вместе с двумя своими кузенами и Владимиром Жемчужниковым. Под этим псевдонимом они публиковали меткие высказывания, а также пьесы.

Иллюстрация из первого издания повести «Упырь» А. К. Толстого

Иллюстрация из первого издания повести «Упырь» А. К. Толстого

Кроме всего прочего, А.К. Толстой трудился как переводчик и сделал много интересных и красивых переводов стихотворений Гёте, Гейне, Гервега, Шенье, Байрона. А также он писал свои стихи на немецком. Лингвистический анализ переводов и стихотворений говорит о том, что писатель в совершенстве владел немецким языком и мог думать на нем также, как на родном русском.

Александра Львовна

Она была трудным ребенком. Гувернантки и старшие сестры занимались с ней больше, чем Софья Андреевна и Лев Николаевич. Однако в 16 лет произошло ее сближение с отцом, с тех пор она всю жизнь посвятила ему: выполняла секретарскую работу, освоила стенографию, машинопись. По завещанию Толстого, Александра Львовна получила авторские права на литературное наследие отца.

Александра Львовна. (wikipedia.org)

После Октябрьской революции 1917 года Александра Толстая не захотела примириться с новой властью, которая жестоко преследовала инакомыслящих. В 1920 году была арестована ВЧК и была приговорена к трем годам заключения. Благодаря ходатайству крестьян Ясной Поляны, ее освободили досрочно в 1921 году, она вернулась в родную усадьбу, а после соответствующего декрета ВЦИК стала хранителем музея. Организовала в Ясной Поляне культурно-просветительный центр, открыла школу, больницу, аптеку.

В 1929 году покинула Советский Союз, уехав в Японию, затем в США, где выступала с лекциями об отце во многих университетах. В 1941 году она приняла гражданство США и в последующие годы помогала многим русским эмигрантам обосноваться в США, где скончалась сама 26 сентября 1979 года в возрасте 95 лет.

В Советском Союзе Александру Толстую убрали из всех фотоснимков и кинохроник, ее имя не упоминалось в примечаниях и мемуарах, экскурсионных рассказах и музейных экспозициях.

Детство

Детство будущего литературного деятеля проходило в уютной семейной атмосфере. Семья Алеши обладала большим достатком и огромным влиянием в дворянском обществе, и юный граф ни в чем не нуждался, посвящая свой досуг чтению французской литературы и обучению различным наукам. Способности Алеши к обучению, по заверениям гувернеров, были отменными: мальчик с жадностью читал труды по философии, арифметике, черчению, литературоведению и языкознанию, также увлекаясь химией и зоологией.

К сожалению, семья Алексея Толстого распалась, когда он был еще совсем юным, и мальчика отправили на воспитание к дяде – известному писателю Антону Погорельскому, который посвятил ему свою знаменитую сказку «Черная курица, или Подземные жители».

Деревенская тема

Очень быстро Репин ушёл от «академических» тем, отдав предпочтение современной ему русской действительности. Этот выбор художника не был случайным; его продиктовало само его происхождение, опыт жизни, среда, в которой он получал художественные и мировоззренческие уроки. О своей увлечённости Россией, её прошлым и настоящим Репин говорил уже в молодости, а три года европейских странствий обернулись для художника сущей пыткой (он вернулся на родину раньше срока). Вернувшись в 1876 году из длительной зарубежной поездки, Репин принялся с удовольствием писать деревенскую жизнь. Многое тут было и от воспоминаний о собственном детстве. Среди «сельских» работ художника есть жанровые сцены, индивидуальные («Домаха») и групповые («Праздничный вечер в деревне») портреты. Поставив кульминационную точку в этом ряду своим знаменитым «Крестным ходом в Курской губернии», Репин обратился к историческим и «политическим» сюжетам. И.Н. Крамской однажды сказал: «Я знаю многих художников, которые пишут, и порой очень хорошо пишут, сельскую жизнь, но ни один из них не может сравниться по мастерству с Репиным».

Такая исключительная привязанность к русской теме была одной из отличительных черт русского реализма, утвердившегося в отечественном искусстве во второй половине XIX века. Основной соей задачей тогда оно видело правдивое изображение действительности во всём многообразии её проявлений и утверждение нравственного взгляда на жизнь как залога оздоровления общества.

Репин оставался серьёзным и ищущим художником, однако слишком уж энергичных философских исканий он сторонился и был всегда верен одной лишь идее — принести своим трудом пользу России. Этот путь оказался для него мучительным и радостным. В 1899 Репин писал Владимиру Стасову: «Я всё так же, как с самой юности, — люблю свет, люблю истину, люблю добро и красоту как самые лучшие дары нашей жизни. И особенно искусство! Искусство я люблю больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей… Оно всегда и везде, в моей голове, в моём сердце, в моих желаниях лучших, сокровеннейших. Часы утра, которые я посвящаю ему, — лучшие часы моей жизни».

Биография[править]

Николай Толстой родился 26 июня .

От матери ‒ княгини Пелагеи Толстой (Горчаковой) унаследовал имение Никольское-Вяземское (ныне в Чернском районе Тульской области).

С 5 лет ‒ на гражданской службе: зачислен отцом в службу с чином губернского регистратора в экспедицию Кремлёвского строения, ведавшую строительством и уходом за зданиями в Кремле и всеми императорскими дворцами в Москве и Подмосковье. К 16 годам получил чин губернского секретаря.

В июне поступил на военную службу в 3-й Украинский казачий регулярный полк корнетом.

Участвовал в Отечественной войне в качестве корнета Иркутского гусарского полка, в заграничных походах русской армии в чине поручика. За сражения за Дрезден и Лейпциг получил чин штабс-ротмистра и орден Святого Владимира 4-й степени с бантом. В у Сент-Обена попал во французский плен. 8 августа вернулся в Россию, был переведён в Кавалергардский полк адъютантом генерал-лейтенанта Андрея Горчакова.

11 декабря переведён в гусарский принца Оранского полк по причине недостаточного состояния для службы на прежнем месте.

14 марта по болезни вышел в отставку в чине полковника. Перебрался к родителям в Казань. После смерти отца переехал в с матерью в Москву, где поступил на службу в Военно-сиротское отделение при Московском комендантском управлении. Посколько после отца остались огромные долги, 15 декабря был вынужден поступить на небольшую должность смотрительского помощника (воспитателя) в Московское военно-сиротское отделение при Московском комендантском управлении.

Был близко знаком с декабристами Сергеем Трубецким, Сергеем Волконским, Александром Одоевским, Захаром Чернышёвым, Фёдором Толстым.

Увлекался азартными играми, в результате чего проиграл большое состояние и расстроил свои имущественные дела.

Был влюблён в троюродную сестру Татьяну Ергольскую, которая воспитывалась в одном доме с ним. Однако в женился на княжне, наследнице имения Ясная Поляна Марии Волконской, которая была старше его на 4 года. После женитьбы супруги уехали в Ясную Поляну.

«Занятие его составляло хозяйство и, главное, процессы, которых тогда было очень много у всех и, кажется, особенно много у отца, которому надо было распутывать дела деда. Процессы эти заставляли отца часто уезжать из дома. Кроме того, уезжал он часто и для охоты ‒ и для ружейной и для псовой», ‒ писал Лев Толстой о яснополянских делах отца.

В возвёл усадебный дом в Ясной Поляне. Занимался воспитанием детей, чтением, собрал большую библиотеку французских классиков, исторических и естественнонаучных трудов.

В продал московский дом жены, выкупив проданное за долги Никольское-Вяземское.

В стал вдовцом. После смерти матери воспитанием их 5 детей занималась Татьяна Ергольская. 16 августа он попросил её выйти за него замуж и заменить мать его детям, однако от замужества она отказалась.

Получив наследство от двоюродной сестры, жены сенатора Льва Перовского, поправил финансовое состояние и купил несколько деревень.

В построил в Никольском-Вяземском каменную церковь.

Умер 21 июня в Туле. Он поехал в Тулу по делам и, идя по улице, потерял сознание и скончался от «кровяного удара». Похоронен в Кочаках.

Награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.

По словам Льва Толстого, его отец был «среднего роста, хорошо сложенный живой сангвиник, с приятным лицом и с всегда грустными глазами». Он стал прототипом Николая Ростова в романе «Война и мира». «Я очень любил отца, но не знал ещё, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор пока он не умер», ‒ писал Лев Толстой.

Литература

В 1851 году брат писателя – офицер Николай Толстой – уговорил Льва ехать на Кавказ. Три года Лев Николаевич жил в станице на берегу Терека. Природа Кавказа и патриархальная жизнь казачьей станицы позже отобразились в повестях «Казаки» и «Хаджи-Мурат», рассказах «Набег» и «Рубка леса».

Лев Толстой в молодости

На Кавказе Лев Толстой сочинил повесть «Детство», которую опубликовал в журнале «Современник» под инициалами Л. Н. Вскоре написал продолжения «Отрочество» и «Юность», объединив повести в трилогию. Литературный дебют оказался блестящим и принес Льву Николаевичу первое признание.

Творческая биография Льва Толстого развивается стремительно: назначение в Бухарест, перевод в осажденный Севастополь, командование батареей обогатили писателя впечатлениями. Из-под пера Льва Николаевича вышел цикл «Севастопольских рассказов». Сочинения молодого литератора поразили критиков смелым психологическим анализом. Николай Чернышевский нашел в них «диалектику души», а император Александр II прочитал очерк «Севастополь в декабре месяце» и выразил восхищение талантом Толстого.

Писатель Лев Толстой

Зимой 1855 года 28-летний Лев Толстой прибыл в Петербург и вошел в кружок «Современник», где его радушно встретили, назвав «великой надеждой русской литературы». Но за год писательская среда с ее спорами и конфликтами, чтениями и литературными обедами надоела. Позже в «Исповеди» Толстой признался:

Осенью 1856 года молодой писатель уехал в имение Ясная Поляна, а в январе 1857 – за границу. Полгода Лев Толстой путешествовал по Европе. Побывал в Германии, Италии, Франции и Швейцарии. Вернулся в Москву, а оттуда – в Ясную Поляну. В родовом имении занялся обустройством школ для крестьянских ребятишек. В окрестностях Ясной Поляны с его участием появилось двадцать учебных заведений. В 1860-м писатель много путешествовал: в Германии, Швейцарии, Бельгии он изучал педагогические системы европейских стран, чтобы применить увиденное в России.

Лев Толстой за работой

Особую нишу в творчестве Льва Толстого занимают сказки и сочинения для детей и подростков. Писатель создал для маленьких читателей сотни произведений, среди которых добрые и поучительные сказки «Котенок», «Два брата», «Еж и заяц», «Лев и собачка».

Школьное пособие «Азбука» Лев Толстой написал для обучения детей письму, чтению и арифметике. Литературно-педагогическая работа состоит из четырех книг. Писатель включил в нее поучительные истории, былины, басни, а также методические советы учителям. В третью книгу вошел рассказ «Кавказский пленник».

Роман Льва Толстого «Анна Каренина»

В 1870 годы Лев Толстой, продолжая учить крестьянских детей, написал роман «Анна Каренина», в котором противопоставил две сюжетные линии: семейную драму Карениных и домашнюю идиллию молодого помещика Левина, с которым отождествлял себя. Роман лишь на первый взгляд казался любовным: классик поднял проблему смысла существования «образованного сословия», противопоставив ему правду мужицкой жизни. «Анну Каренину» высоко оценил Федор Достоевский.

Перелом в сознании писателя отразился в произведениях, написанных в 1880-ых. Духовное прозрение, меняющее жизнь, занимает центральное место в рассказах и повестях. Появляются «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Отец Сергий» и рассказ «После бала». Классик российской литературы рисует картины социального неравенства, бичует праздность дворян.

Лев Толстой и Максим Горький

В поисках ответа на вопрос о смысле жизни Лев Толстой обратился к Русской православной церкви, но и там не нашел удовлетворения. Писатель пришел к убеждению, что христианская церковь коррумпирована, а под видом религии священники продвигают ложное учение. В 1883 году Лев Николаевич основал издание «Посредник», где изложил духовные убеждения с критикой Русской православной церкви. За это Толстого отлучили от церкви, за писателем наблюдала тайная полиция.

В 1898 году Лев Толстой написал роман «Воскресение», получивший одобрительные рецензии критиков. Но успех произведения уступал «Анне Карениной» и «Войне и миру».

Последние 30 лет жизни Лев Толстой с учением о ненасильственном сопротивлении злу признан духовным и религиозным лидером России.

Женитьба и пик творчества

О женитьбе Лев Николаевич начал задумываться еще в 1856-1858 гг., во время полугодичных отношений с Валерией Арсеньевой, а затем романа с Е.Ф. Тютчевой. Это были самые длительные отношения писателя. Как показала поездка за границу, он был не слишком разборчив в любовном плане. Писатель даже позволил себе интрижку с крестьянкой по имени Аксинья.

В сентябре 1862 г. он женился на 18-летней Софье Андреевне Берс, дочери одного из его давних московских друзей. До венчания Толстой дал будущей жене прочитать его дневники с описаниями его любовных похождений. После свадьбы в Москве Софья уехала с мужем в Ясную Поляну, где она и прожила до конца своих дней.

Несмотря на тяжелый характер Льва Николаевича, брак оказался крепким. Софья прожила с мужем почти полвека и родила ему 13 детей, 8 из которых выросли и продолжили род Толстых. К тому же, союз оказался успешным и в творческом плане. Жена Толстого была его секретарем, неофициальным редактором и переписчицей его текстов. На протяжении первых двенадцати лет брака писатель создал два своих вершинных произведения — роман-эпопею “Война и мир” и любовный роман “Анна Каренина”.

В 1865 г. в “Русском вестнике” был опубликован отрывок из “Войны и мира” под наименованием “1805 год”. В 1868 г. вышли 3 первые части романа, в скором времени за ними последовали и 2 остальные. Роман имел огромный успех, первые 4 тома разошлись очень быстро, поэтому в октябре 1868 г. появилось допечатанное второе издание. V и VI тома вышли в свет в едином издании, отпечатанном уже большим тиражом. Над “Анной Карениной” Толстой работал на протяжении 1873-1876 гг. В 1873 г. он стал Членом-корреспондентом петербургской Императорской Академии наук. С 1902 по 1905 гг. был номинирован на Нобелевскую премию как литератор. В дальнейшем отказался от номинации.

Толстой часто посещал Москву, ведь в Кремле жила семья его супруги — Берсы, а на Воздвиженке стоял “дом Болконских”, дом его деда — князя Н.С. Волконского, описанный писателем как дом Безухова. Именно в Москве в 1879 г. писатель познакомился с В.П. Щеголенком и пригласил его в Ясную Поляну на 1,5 месяца. Из его уст Толстой записал большое количество народных былин, легенд, сказаний, пословиц, поговорок, фразеологизмов и отдельных слов.

В 1882 г. Лев Николаевич принял активное участие в московской переписи с целью помочь беднякам и избавить Москву от нищеты. Своими впечатлениями от увиденного на участке с грязной ночлежкой для нищих он поделился в своей знаменитой статье “О переписи в Москве”. Толстой трижды (в 1886, 1888, 1889 гг.) ходил пешком из Москвы до самой Ясной Поляны в сопровождении своих друзей-единомышленников: М.А. Стаховича — политического деятеля, Н.Н. Ге — сына известного художника, А.Н. Дунаева — директора торгового банка, С.Д. Сытина — брата знаменитого издателя, Е.И. Попова — педагога и переводчика. Последний раз Лев Николаевич посетил Москву в 1909 г.