Монах-герой советского союза: бог на стороне крымчан!

Содержание:

- Матушка София (Екатерина Михайловна Ошарина)

- Биография

- Дорога в Афган

- Звезда на рясе

- Обещание отцу

- Враг Сталина – значит, друг немцев?

- Не было никакого кризиса в экономике

- Архимандрит Нифонт (в миру Николай Глазов)

- Профессор, протоиерей Глеб Каледа

- Труды игумена Киприана о том, как правильно воспитывать ребенка

- Протоиерей Василий Ермаков

- «От героев былых времен не осталось порой имен…»

Матушка София (Екатерина Михайловна Ошарина)

Ныне цветовод-озеленитель Раифского монастыря. От Москвы до Берлина прошла она, сражаясь за родную землю. Участвовала во взятии Кенигсберга (Калининград).

Существует множество воспоминаний о молебне русских священников у стен Кенигсберга во время его штурма в апреле 1945 года. Видела его и матушка София(Екатерина Михайловна Ошарина), ныне цветовод-озеленитель Раифского монастыря. От Москвы до Берлина прошла она, сражаясь за родную землю.

… Помню Кенигсберг. Мы относились ко 2-му Белорусскому фронту, которым командовал маршал Константин Константинович Рокоссовский. Но наше подразделение — 13-й РАБ (район авиационного базирования) — находилось вместе с войсками Прибалтийского фронта, недалеко от места боев за Кенигсберг.

Очень трудно он давался. Мощные укрепления, связанные подземкой, большие силы немцев, каждый дом — крепость. Сколько наших солдат погибло!…

Взяли Кенигсберг с Божией помощью. Я сама видела, хотя наблюдала с некоторого отдаления. Собрались монахи, батюшки, человек сто или больше. Встали в облачениях с хоругвями и иконами. Вынесли икону Казанской Божией Матери… А вокруг бой идет, солдаты посмеиваются: «Ну, батюшки пошли, теперь дело будет!»

И только монахи запели — стихло все. Стрельбу как отрезало.

Наши опомнились, за какие-то четверть часа прорвались… Когда у пленного немца спросили, почему они бросили стрелять, он ответил: «Оружие отказало».

Один знакомый офицер сказал мне тогда, что до молебна перед войсками священники молились и постились неделю».

Биография

Валерий Бурков родился 26 апреля 1957 года в городе Шадринске Курганской области в семье военнослужащего. Русский.

В 1974 году окончил 10 классов. В Советской Армии с 1974 года. После окончания в 1978 году Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов стал штурманом-оператором дальней авиации. Затем служил штурманом-оператором в авиационных частях, в том числе на Дальнем Востоке, летал на ракетоносцах Ту-16. Выполнял рейсы над Тихим океаном, участвовал в сопровождении американских авианосцев «Мидуэй» и «Энтерпрайз».

В 1981 году готовился к переводу в Афганистан, но во время прохождения медкомиссии был списан с лётной работы по состоянию здоровья (туберкулёз лёгких). После лечения капитан Бурков стремился восстановиться на лётной должности и попасть в действующую часть 40-й армии (ограниченный контингент советских войск в Афганистане), где нёс службу его отец — полковник Анатолий Иванович Бурков (31.3.1934 — 12.10.1982). Полковник Бурков находился на борту вертолёта Ми-8, попавшего под обстрел крупнокалиберного пулемёта. После падения вертолёта взорвались бочки с авиационным керосином, находившиеся в десантном отсеке, в результате чего полковник Бурков погиб.

С января 1984 года Валерий Бурков участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве передового авианаводчика, неоднократно принимал участие в операциях подразделений 70-й отдельной мотострелковой бригады на территории провинции Кандагар, находясь среди боевых порядков мотострелков, оказывая им огневую поддержку путём корректировки ударов советской авиации по позициям противника.

В апреле 1984 года в ходе боевой операции Бурков был тяжело ранен (подорвался на мине-растяжке), потерял обе ноги. В медсанбате под Кабулом раненый попал к полевому хирургу-ортопеду В. К. Николаенко, который спас ему раздробленную правую руку. В филиале клиники Илизарова Бурков заказал протезы, учился ходить без посторонней помощи, даже без трости. Несмотря на ранение, вернулся в строй.

В 1988 году Бурков окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, продолжил службу в Главном штабе ВВС, впоследствии получил звание полковника.

5 августа 1991 года был назначен советником президента РСФСР по делам инвалидов и председателем Координационного комитета по делам инвалидов при Президенте РСФСР.

Во время августовских событий 1991 года находился в Белом доме.

Указом президента СССР Михаила Горбачёва № VII-2719 от 17 октября 1991 года подполковнику Буркову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 460764) и медали «Золотая Звезда» (№ 11663).

Указом президента Российской Федерации от 28 августа 1992 года № 1006 Бурков был назначен советником президента Российской Федерации по вопросам социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья. Буркову принадлежит идея о провозглашении Международного дня инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря с 1992 года.

17 декабря 1993 года освобождён от должности советника президента Российской Федерации.

В 1994—1998 годах — слушатель Военной академии Генерального штаба.

В 2003 году возглавлял избирательный список партии «Русь», членом президиума политсовета которой он являлся, на выборах депутатов Государственной думы IV созыва.

В 2004 году Бурков победил на выборах в Курганскую областную думу IV созыва по Железнодорожному избирательному округу № 4. Работал в составе комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике и комитета по экономической политике.

На выборах Государственной думы V созыва в 2007 году входил в избирательный список, выдвинутый политической партией «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» (Региональная группа № 49 (Курганская область)), однако был исключён из него на основании решения президиума центрального совета партии. Членом партии не являлся.

Затем — президент фонда «Герои Отечества», жил в Москве.

Валерий Бурков известен как автор-исполнитель песен, посвящённых событиям афганской войны и воинам-интернационалистам.

В 2016 году Валерий Бурков принял монашество с именем Киприан. Монашескую службу несёт в православном мужском монастыре города Кара-Балта Жайылского района Чуйской области Киргизии.

Дорога в Афган

Валерий Бурков поехал в столицу «оформляться» штурманом в боевой экипаж. И тут прозвенел «первый звоночек», предупреждение, что нельзя ему ехать «за речку».

В ожидании приказа на перевод в Афганистан Валерий был командирован в Иркутскую область. Нужно было в качестве инструктора «поставить на крыло» молодых летчиков после переобучения. Была осень. Но в Ангарске в это время уже трещали морозы. На ногах у Валерия были ботинки с тонкой подошвой. У штурмана заледенели стопы, он начал шмыгать носом, но не придал значения простуде.

Личный архив.

Личный архив.

— По возвращении из командировки стал проходить предполетный медосмотр, и тут врач меня «тормознул», — рассказал Валерий. — Послушав легкие, измерив температуру, отстранил меня от работы. Заподозрив у меня воспаление легких, отправил на флюорографию. Все оказалось гораздо хуже. В госпитале врачи определили у меня очаговый туберкулез.

На долгих четыре месяца Валерий Бурков попал в туберкулезный диспансер. В больнице бросил курить, стал усиленно заниматься физкультурой. Когда медики сделали контрольные снимки, легкие уже были чистые, очагов не было.

Но путь в Афганистан ему был пока закрыт. Согласно 220-му приказу министра обороны СССР, тем, кто перенес туберкулез, три года нельзя было отправляться в командировки на территории с неблагоприятным климатом.

— Последующие три месяца я провел в санатории под Киевом. В итоге все–таки уговорил врача, тот сделал отметку в справке: «Не возражаю».

Как оформлял у командира полка отпуск на похороны, ехал на аэродром в Свердловск, само летное поле и приземлившийся самолет, — все это он помнил смутно. В память врезалась надпись на цинковом гробу, обитом досками: «п-к Бурков».

Так в промозглом октябре 1982–го на продуваемом летном поле встретились отец с сыном.

Полковник Анатолий Бурков был заместителем начальника управления ВВС 40-й армии. Его командировка в Афганистане уже закончилась. Ему оставалось дождаться сменщика и сына.

— В это время между Кабулом и Баграмом шла в «зеленке» армейская операция. Батя сидеть без дела не мог. Поднялся в воздух на вертолете Ми-8, переоборудованном под воздушный пункт управления. Один из боевых Ми-24, который работал по целям, запросил помощи. Надо было спасать экипаж. Поисково-спасательная пара была далеко, а их Ми-8 — рядом. Отец приказал снижаться. Когда они были на 200 метрах, по ним открыли огонь из крупнокалиберного пулемета и отстрелили у вертолета хвостовую балку. Началось неуправляемое падение.

При жесткой посадке летчики выпрыгнули из вертолета в боковые створки. Полковник Анатолий Бурков покидал «вертушку» через люк. В это время в бачок с керосином, который находился в десантном отсеке, попала пуля. Анатолия Буркова обдало горючим, а потом отбросило взрывной волной. Полковник полностью обгорел. «Белая полоска кожи осталась только под портупеей», — с горечью говорит Валерий Бурков.

Об отправке его в Афганистан теперь не было и речи. Валерия Буркова перевели служить на Урал, в Челябинск, в районный центр управления воздушным движением, поближе к маме, Александре Тимофеевне.

Воинская часть была небольшой. Службу несли всего 20 человек. Через стенку на аэродроме располагались гражданские диспетчеры. Режим был удобный: сутки дежуришь, трое суток — дома. Валерий Бурков был старшим лейтенантом, а должность была подполковничья. Казалось бы, не служба, а мечта. Но не для Валерия Буркова.

В январе 1984-го, в 26 лет, он попал в Афганистан.

Звезда на рясе

– Это не моя «Звезда Героя» – я только ношу, а заслужили её все наши ребята, – говорит Герой Советского Союза Валерий Анатольевич Бурков, два года как принявший монашеский постриг с именем Киприан.

Шла встреча с ветеранами Афганистана. Присутствующие горячо обсуждали с героями свои актуальные проблемы, ругали или поддерживали власть, критиковали нынешнее поколение школьников за то, что те непатриотичны, а монах Киприан отрешённо сидел в рясе, со «Звездой Героя» на груди, и почти не поддерживал разговора.

Так вышло, первые вопросы, которые я ему задал после этого массового мероприятия, были навеяны как раз только что состоявшимися дискуссиями и были связаны с политикой СССР. «Хватит, никаких вопросов о политике!» – строго сказал мне монах. В ходе беседы я понял, что в своё время он активно занимался этой самой политикой, но разочаровался в своей деятельности. «Я не то что был при власти, я сам был власть. И что это дало? Ничего», – сказал отец Киприан.

А медаль «Звезда Героя» на рясе – не выхваление подвигом. Отец Киприан рассказывает такую историю:

– На второй день моего монашества иеромонах Макарий, который постригал меня, сказал: «Надевай Звезду». Я подумал, что надо тогда со Звездой и костюм надеть. А он говорит: «Прямо на подрясник». Для меня был шок – зачем Звезду на монашескую одежду? Ответил: «Это проповедь». Но я не понимал, что буду проповедовать – и при чём здесь «Звезда Героя»? На юбилее своего училища в Челябинске, спустя три месяца после пострига, я понял, что значит проповедь. Так же, как и у меня, у людей не укладывалось это в голове – Звезда и ряса. И они задавали вопрос: «Как это вы до монашества докатились?» Так для меня это стало возможностью объяснить, что, будучи обеспеченным и успешным человеком, можно и не быть счастливым, что счастье в другом – в состоянии души.

Полковник Валерий Бурков принял монашеский постриг с именем Киприан в 2021 году в возрасте 60 лет. Как же проходила его жизнь и что его привело в монашество?

Как сказал мой собеседник, он из семьи военного и с юности посвятил себя военному делу. Закончив Челябинское военное училище, служил в авиационных частях штурманом. Летал на ракетоносцах, участвовал в сопровождении американских авианосцев в Тихом океане и ждал отправки в Афганистан, где уже служил его отец, Анатолий Иванович Бурков. В 1982 году полковник Бурков погиб во время обстрела, но желание сына не только не пропало, наоборот.

– Сначала у меня было желание, – рассказывает он, – «помочь простому афганскому народу». Потом, когда я выгружал из самолёта гроб с отцом, захотел ответить на вопросы, которые у меня возникли: стоит ли гибель того? ради чего, собственно, ехать, если не свою Родину защищаем? И конечно, хотелось понять – за что погиб мой отец. И я получил ответ и дал его в своей песне:

Что же я сумел понять?

Как ответить, что сказать?

Да, за счастье ребятишек,

Пусть чужой страны детишек,

Стоит жить и умирать.

Обещание отцу

…Когда в горах Афганистана 27-летний Валерий получил ранение, первая мысль была: «Как мама это переживёт? Недавно погиб отец. А теперь вот сын между жизнью и смертью». Несчастье случилось в Панджшерском ущелье, где годом ранее свой последний подвиг совершил его отец, полковник Анатолий Бурков, посмертно награждённый орденом Красной Звезды. «Тогда был сбит наш вертолёт огневой поддержки Ми-24, и надо было срочно спасать экипаж. Вертолёт, в котором находился отец, оказался ближе всех, и он дал команду снижаться. На высоте 200 м их подбили «духи», — рассказывает Валерий. — Батя дал возможность первым покинуть машину членам экипажа, а когда выпрыгивал сам, взорвались бензобаки, он загорелся, как факел, на глазах однополчан». Отец Валерия словно предвидел смерть, своему брату незадолго до гибели написал письмо в стихах. Там были строки: «Я горел, и горю, и сгораю. Но не будет стыда за меня…»

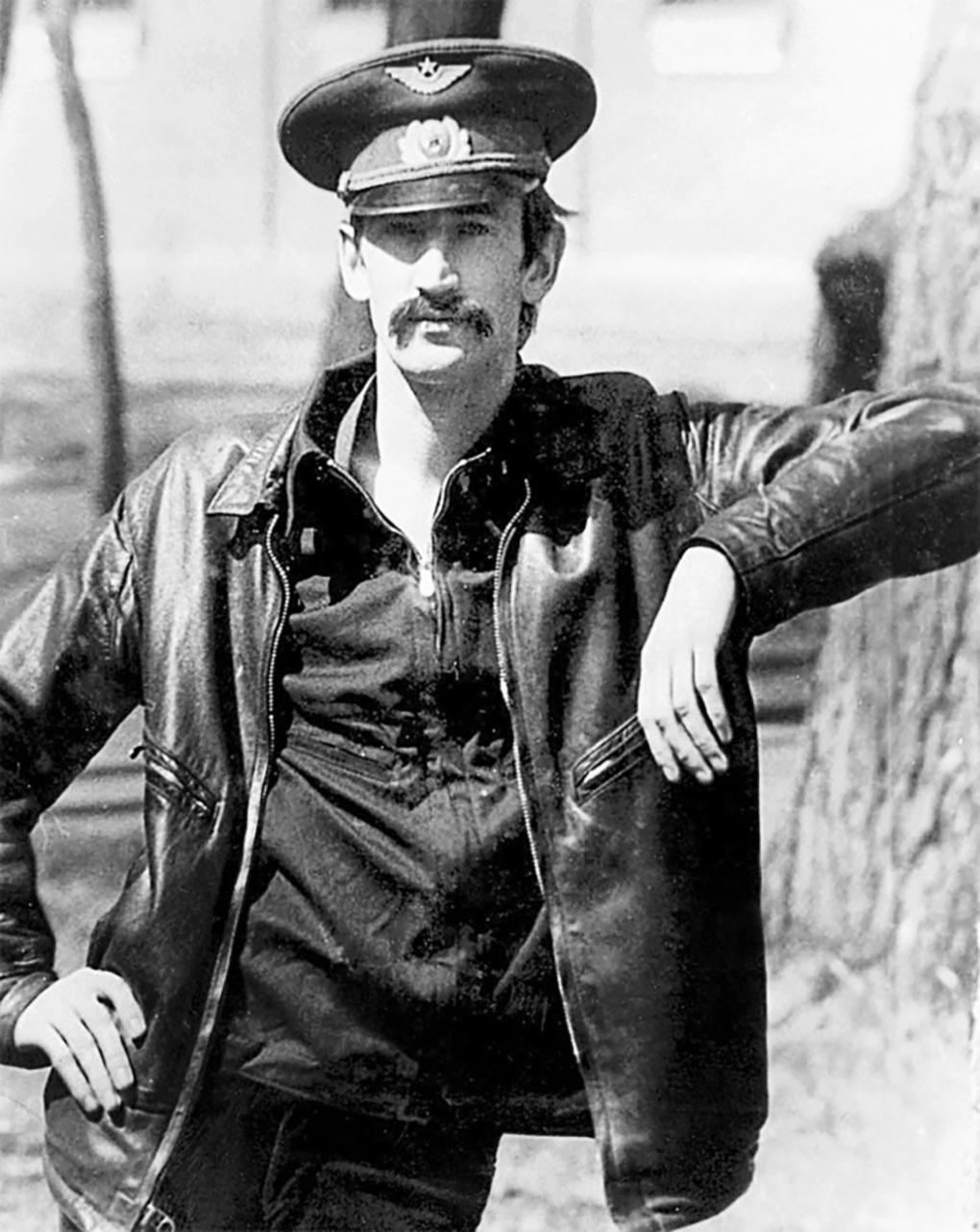

Старлей В. Бурков накануне Афганистана. Фото: Из личного архива

Последний раз они виделись в 1981 г. и договорились — Валера тоже приедет служить в Афганистан. Но этому помешал внезапный туберкулёз. И своё обещание он выполнил уже после гибели отца. Из-за перенесённой болезни Буркову-младшему, лётчику-штурману, полёты были временно запрещены, и он отправился в Афганистан в качестве авиационного наводчика. Новым военным ремеслом овладевал уже на месте. С 23-килограммовой рацией за плечами каждый день ходил «по краю лезвия» на передовой. Пока однажды у него под ногами не взорвался камень, под который душманы спрятали мину.

Статья по теме

«Выживу — уйду в монастырь». Фронтовики, ставшие монахами и священниками

Алексея Маресьева

Костылями он ни разу так и не воспользовался. Учился ходить на протезах, держась за инвалидную коляску. Спустя полгода уже играл в волейбол, катался на велосипеде, а через год после ранения вернулся на службу. Просился в Афганистан. Не пустили. Мог служить в лётных частях. Поднимался в небо за штурвалом. Но вовремя понял, что должен передать другим опыт, полученный на войне в качестве авианаводчика. Написанным им учебником по этой дисциплине и сегодня пользуются наши офицеры в Сирии.

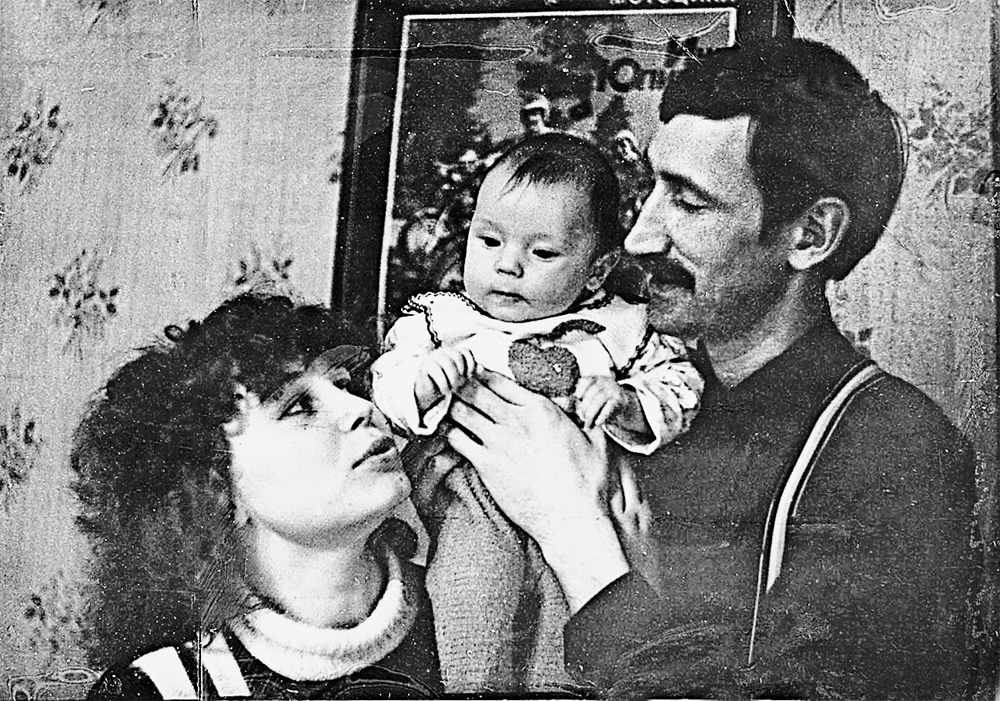

Как и Маресьев, без ног он не только летал, но и танцевал. С Ириной познакомился в подмосковном Монино в кафе. Пригласил приглянувшуюся девушку на танец. Она отнеслась к кавалеру прохладно. Но, когда на следующий день Валера в кафе не появился и кто-то рассказал Ирине, что он на протезах в кровь стёр ноги, она была потрясена. Потом Ирина признается, что именно в тот момент поняла: он и есть её мужчина. Свадьбу сыграли в 1986 г. Сын Андрей родился в 1987 г.

А в октябре 1991 г. Бурков всё-таки получил звание Героя Советского Союза, Горбачёв подписал указ о награждении. «Сказать, что для меня это было неожиданностью — ничего не сказать. До сих пор загадка, кто же реанимировал моё представление к Герою». В отставку Валерий вышел полковником через 13 лет после ранения.

С женой Ириной и сыном Андреем, 1987 г. Фото: Из личного архива

Враг Сталина – значит, друг немцев?

И все же, почему митрополит Сергий пошел на компромисс с немцами? Считал ли он, как и часть православного духовенства за рубежом, что немцы – это та сила, которая поможет свергнуть коммунистов? По словам Константина Обозного,многие из тех, кто всей своей душой ненавидел большевистский режим, и в русском зарубежье, и на советских территориях, на каком-то этапе питали надежду, что немцы освободят территории и появится возможность не только церковного возрождения, но и государственного восстановления независимой России. Но уже к 1942–1943 году стало понятно, что у руководства Третьего рейха совсем другие цели.

«Да, положение экзарха Сергия было непростым

С одной стороны, ему было важно сохранять юрисдикционное единство с Московской патриархией, в этом он был очень последователен. И весь период оккупации Прибалтийский экзархат и Псковская миссия находились в каноническом общении с Московской Патриархией, то есть оставались ее частью, – говорит историк

– Но в то же время экзарх буквально с первых же дней немецкой оккупации начал очень жестко критиковать советскую власть и Сталина, открыто говорил о преследованиях христиан в Советском Союзе».

Кадр из фильма «Поп», реж. Владимир Хотиненко, КТК «Православная энциклопедия», 20th Century Fox, Мосфильм, 2009 год

Кадр из фильма «Поп», реж. Владимир Хотиненко, КТК «Православная энциклопедия», 20th Century Fox, Мосфильм, 2009 год

И когда с осени 1943 года начал раскручиваться «новый» курс сталинской религиозной политики на смягчение государственных гонений в отношении РПЦ и восстановление патриаршества в Москве, митрополит Сергий активно его критиковал. Говорил, что это лишь пропаганда и большевики хотят использовать церковь в своих внешнеполитических целях. Утверждал, что Сталин, когда добьется результата, по-прежнему будет гнать и уничтожать церковь. Известны слова экхарха о том, что «Сталин – не Савл, и Павлом не станет». Это была очень серьезная критика, тем более от епископа Московской патриархии.

Но рассуждения о том, что, если митрополит Сергий – враг Сталина, значит, он должен быть другом немцев, не верны, хотя немецкая пропаганда активно использовала его выступления. А сам митрополит Сергий доходил до того, например, что отправлял поздравительные телеграммы фюреру, и служил молебны за победу немецкого оружия. Но нужно понимать, что это было вынужденное поведение, точно так же, как поведение митрополита Сергия (Страгородского), который поддерживал советскую власть и восхвалял Сталина.

«Там, в СССР, было «красное» сергианство. А на оккупированных территориях, было «коричневое» сергианство», – говорит историк (тут сергианство – церковная политика митрополитов Сергия (Страгородского) в Москве и Сергия (Воскресенского) в Прибалтике – прим. ред.). Конечно, это были компромиссы, он шел на них, но это давало возможность сохранить церковную жизнь на Псковщине, в Прибалтике, добиваться своих целей, связанных и с миссией, и с духовным просвещением. А также и с благотворительной и духовной помощью военнопленным, и с развитием христианской работы с детьми и молодежью».

В последние десять лет, по словам историка, в отношении Псковской миссии наблюдается новый поток негатива. В интернете можно найти такие оценки, что даже советские пропагандисты отстают от современных критиков. «Можно только советовать тем, кто хочет заниматься этой проблемой, читать документы и разбираться, – говорит Константин Обозный. – Члены Псковской миссии, конечно, не были советскими людьми, хотя некоторые из них имели советские паспорта. И у большинства из них никаких оснований любить советскую власть, конечно же, не было. Но в то же время это не мешало им помогать именно советским военнопленным, поддерживать партизан, собирать какие-то средства для партизанских отрядов, хотя это было смертельно опасно. Потому что по оккупационным законам за поддержку партизанского движения их должны были либо отправить в лагерь, либо расстрелять».

Поэтому до сих пор историки спорят и о том, кто же все-таки убил экзарха Сергия – агенты Москвы или сотрудники гестапо: основания были и у одних, и у других.

Кадр из фильма «Поп», реж. Владимир Хотиненко, КТК «Православная энциклопедия», 20th Century Fox, Мосфильм, 2009 год

Кадр из фильма «Поп», реж. Владимир Хотиненко, КТК «Православная энциклопедия», 20th Century Fox, Мосфильм, 2009 год

Не было никакого кризиса в экономике

– А как вы считаете, насколько Афганская война повлияла на экономику СССР? Существует мнение, что она её подорвала.

– Ясно, что любая война сказывается на экономике. Но давайте посмотрим на Великую Отечественную войну. По этой логике, СССР вообще должен был развалиться, как «глиняный колосс», о чем и мечтал Гитлер. Однако наш народ вытерпел лишение. А поэтому, если народ готов терпеть всё ради победы, он готов работать и бесплатно. Зная экономическую ситуацию (а я был советником президента в 1991 году и присутствовал на заседании правительства по решению об «отпуске цен»), считаю, что ситуация 1991 года с развалом нашей страны была создана, именно создана, а не сложилась. Были и объективные предпосылки для развития кризиса, но они могут быть созданы и на пустом месте. А как мы знаем, в 1989 году войска были выведены, а до дефолта 1998 года было ещё долго.

Поэтому я бы не сказал, что для жизни нашей страны Афганская война была катастрофическим фактором. Не было никакого кризиса в экономике, он был создан, потому что надо было «завалить» товарища Горбачева, ну и для этого вызвать гнев народа. Что и закончилось переворотом, хоть и неумелым.

– Очень интересное мнение. А что бы вы сказали о ветеранском движении? Как оно развивалось в России, есть ли у него какие-то общие структуры?

– На мой взгляд, нет никакого общего движения. Я вам скажу так: если говорить о государственной политике в отношении ветеранов, она, конечно, менялась. В первые два года после вывода войск она была, писались рассказы о подвигах и истории героев-интернационалистов, но позже (после прихода либерального правительства и президента Ельцина) ветеранов Афганистана откровенно начали «мочить». Обзывали убийцами с подачи Сахарова, обвиняли в убийстве более чем миллиона афганцев, придумывали и другие неприятные вещи. Конечно, такую силу, как ветераны «афгана», надо было деморализовать, чтобы ей никто не мог воспользоваться, настроить против оппонентов в политике. Писалось разное, но самое плохое время было в 90-е годы. Как вы помните, военных в целом превратили в извергов, армию надо было разрушить, разложить изнутри. Как нужно было взбесить народ, чтобы так относиться к своим же родным солдатам и офицерам? Сейчас, конечно, всё повернулось, и ситуация стала улучшаться. Но это всё политика, в жернова которой попал весь наш народ, который с трудом сейчас оправляется от тех потерь, которые были нанесены его сознанию.

Архимандрит Нифонт (в миру Николай Глазов)

(1918-2004)

Получал педагогическое образование, преподавал в школе. В 1939 году призван служить в Забайкалье. Когда началась Великая Отечественная война Николай Глазов первоначально продолжал нести службу в Забайкалье, а затем был направлен на учебу в одно из военных училищ.

После окончания училища артиллерист-зенитчик лейтенант Глазов начал воевать на Курской дуге. Вскоре он был назначен командиром зенитной батареи. Последний бой старшему лейтенанту Глазову пришлось вести в Венгрии у озера Балатон в марте 1945 года. Николай Дмитриевич был ранен. Старшему лейтенанту Глазову перебило коленные суставы. Ему пришлось пережить несколько операций сначала в полевом, а затем в эвакогоспитале в грузинском городе Боржоми. Старания хирургов не смогли спасти ему ног, коленные чашечки пришлось удалить, и на всю жизнь он остался инвалидом. В конце 1945 года в Кемерово вернулся еще очень молодой старший лейтенант, на кителе которого были ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медали: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». Он стал псаломщиком в Знаменской церкви Кемерова.

В 1947 году Николай Дмитриевич Глазов приехал в Киево-Печерскую Лавру и стал ее послушником. 13 апреля 1949 года он был пострижен в монашество с именем Нифонт, в честь святителя Нифонта Печерского и Новгородского. Вскоре после пострига он был рукоположен сначала во иеродиакона, а затем в иеромонаха.

После окончания Московской духовной академии направлен в Новосибирскую епархию.

Профессор, протоиерей Глеб Каледа

(1921—1994)

Протоиерей Глеб Каледа

В начале Великой Отечественной войны был призван в армию. С декабря 1941 года и до конца войны он находился в действующих частях и в качестве радиста в дивизионе гвардейских минометов «катюш» участвовал в битвах под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кенигсбергом. Был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной Войны.

В 1945 г. поступил в Московский геологоразведочный институт и окончил его в 1951 г. с отличием; в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 г. — докторскую в области геолого-минералогических наук. Список его научных публикаций включает свыше 170 названий.

С 1972 года тайный священник. В 1990 году выходит на открытое служение. Служил в храме Илии Обыденного, затем — во вновь открывшихся храмах Высоко-Петровского монастыря; был духовником общины трапезного монастырского храма во имя преп. Сергия Радонежского. Заведовал сектором в Отделе религиозного образования и катехизации; был одним из основателей Катехизаторских курсов, преобразованных затем в Свято-Тихоновский Православный богословский институт.

Труды игумена Киприана о том, как правильно воспитывать ребенка

Отец Киприан написал написал книги о воспитании детей.

«Воспитание добродетелей»

В книге «Воспитание добродетелей» собраны лекции по педагогике православия, которые были рассказаны иеромонахом Киприаном в Московской Духовной Академии.

Здесь не оставлены без внимания главные вопросы нравственного развития индивидуума для родителей и учителей, для людей, заинтересованных духовным воспитанием.

Автор основывается на системе мировоззренческих взглядов и работах священников, не слишком известных в поздней православной педагогике.

Рассказ построен в виде диалога иеромонаха Киприана и слушателей Высших Богословских Курсов. Автор прибегнул к простому слогу, тем самым изложив свои наставления из своего многолетнего опыта простыми и понятными для каждого словами.

Темы в книге даны самые разнообразные, от воспитания детей до смысла жизни на земле, и каждый обязательно почерпнет что-нибудь для своего духовного просветления.

Книга подойдет как для детей, так и для взрослых

«Православное воспитание»

Книга состоит из нескольких частей. В первой части отец Киприан рассказывает о том, как он видит проблемы поздней педагогики.

Автор дает читателям толчок на раздумья о процессе воспитания, об уроках, на которых хотят присутствовать дети.

Разговор автора идет о праведности, о том, как на развитие индивидуума влияет наследственность, о единой образовательной системе в странах Европы, не обойдет стороной вопросы, которые связаны с трудностями в подростковом возрасте.

Во второй части автор вспоминает прошлые моменты жизни, тесно сплетенные с главной идеей текста. В третьей части рассказывается о проблемах образовательной системы в стране и то, как именно эти проблемы решить.

Воспитание играет огромную роль в жизни человека, а если есть подкрепление духовное, то он становится неуязвим для всяких соблазнов

«Искра Божия. Сборник рассказов для девочек, девиц и жен»

Этот сборник один из первых опытов издания в литературе педагогики для девушек. Он имеет направленность духовно-нравственного развития девушек, женщин.

Здесь можно обнаружить мысли автора о том, что главная цель каждой девушки — это создание семье, воспитание детей.

Книга включает в себя различные сказки, русские и зарубежные стихотворения.

Большая часть сборника посвящена женщинам-христианкам, которые выбрали праведный путь, и своей добротой и милосердием зажигают сердца тех, кто хочет следовать по нравственному пути. Можно встретить фрагменты из текстов Пушкина, Толстого и т.д.

Это первый опыт в российской педагогической литературе собственно книги для девочек, цель которого — показать, что истинное призвание женщины составляют семья, материнство и воспитание детей Такие книги полезны для души, ведь они содержат в себе то доброе и вечное, что должен иметь внутри своей души каждый человек.

Иеромонах Киприан представляет свои книги на кинофестивале «Лучезарный Ангел»

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Протоиерей Василий Ермаков

(1927-2007)

Родился в городе Болхове Орловской губернии в крестьянской семье. Первые наставления в церковной вере получил в семье от отца, поскольку все 28 церквей небольшого города к 30-м годам были закрыты. Пошел в школу в 1933 году, к 1941 году окончил семь классов средней школы.

В октябре 1941 года немцы с боями захватили город Болхов. Молодёжь от четырнадцати лет и старше отправлялась на принудительные работы: чистить дороги, рыть окопы, засыпать воронки, строить мост. Во время оккупации, с 16 октября 1941 года в городе была открыта церковь ХVII века во имя святителя Алексия, митрополита Московского, расположенная на территории бывшего женского монастыря Рождества Христова. Служил в церкви священник Василий Верёвкин. В этом храме Василий Ермаков впервые посетил службу, с Рождества Христова 1942 года стал ходить на службы регулярно, с 30 марта 1942 года стал прислуживать в алтаре.

16 июля 1943 года вместе с сестрой попал в облаву и 1 сентября был пригнан в лагерь Палдиский в Эстонии. Таллиннское православное духовенство совершали в лагере богослужения, и в числе прочих в лагерь приезжал протоиерей Михаил Ридигер, с которым Василий Ермаков тогда же познакомился и подружился. В лагере Василий Ермаков пробыл до 14 октября 1943 года: священник Василий Верёвкин, находившийся там же в лагере, причислил его к своей семье, когда вышел приказ освободить из лагеря священников и их семьи.

До конца войны вместе с Алексеем Ридигером, сыном протоиерея Михаила, служил иподьяконом у епископа Нарвского Павла и одновременно работал на частной фабрике. 22 сентября 1944 года город Таллин был освобождён советскими войсками.

После освобождения Василий Ермаков был мобилизован и направлен в штаб Балтийского флота, в свободное время выполняя обязанности звонаря, иподьякона, алтарника в соборе Александра Невского в Таллине.

«От героев былых времен не осталось порой имен…»

Священником Федор Андреевич Пузанов стал в 1926 году. Нашел время: попов тогда расстреливали и сажали так часто, что подсчет жертв продолжается до сих пор. И, надо думать, желающих занять места репрессированных было тогда не много. Поэтому Пузанова рукоположили, несмотря на то что все его образование — два класса земской школы. До конца жизни отец Федор писал с ошибками, а его низкий уровень грамотности особо отмечен даже в характеристиках. Но родившийся в семье псаломщика (в 1888 году), порядок богослужения он наверняка знал неплохо. К тому же с 1918 по 1920 год и сам был псаломщиком в Уфимской области, а в 1923 году стал диаконом. Церковную премудрость постигал в храме. «Нелицемерно любит свои пастырские обязанности» — такой отзыв, датированный 1950 годом, находится в его личном деле. «Заботливый о храме священник, любит украшать храм Божий» — так сказано спустя шесть лет. Но вот на его характер архиереи сетовали: в семинарии не учился, потому цельности не имеет, и о мирском, мол, печется чрезмерно. Сколь обоснованны были упреки, судить уже невозможно. Но мне, внимательно прочитавшему архивные документы, отец Федор показался как раз человеком очень цельным. Широкое лицо крепкого русского мужика — так он выглядит на немногочисленных фотографиях.

До того как стать служителем Церкви, крестьянствовал. В годы Первой мировой войны геройски воевал, и в 1914-1915 годах был награжден Георгиевскими крестами 2-й, 3-й, 4-й степени и Георгиевской медалью 2-й степени (она также давалась за храбрость, ее аналогом в советское время стала медаль «За отвагу»). К сожалению, выяснить, чем именно на фронте заслужил солдат Пузанов высокие награды, не удалось. Ни в тощем личном деле, ни в домашнем архиве дальней его родственницы нет ни номеров орденов, ни названия полка, в котором он воевал. А без этого архивисты оказались бессильны.

Дослужился отец Федор до ареста. За что именно — сведений нет ни в личном деле, ни в Центральном архиве ФСБ РФ. Посадили священника или в 1928 или 1929 годах.Сколько времени он провел в тюрьме неизвестно.

О себе он сам сообщает: с 1932 по 1941 год жил в городе Чудове Новгородской области, был рабочим. А 9 апреля 1942 года стал настоятелем храма села Хохловы Горки Порховского района Псковской области. Назначила его туда прославленная теперь в кино и литературе Псковская православная миссия.

Собственно, судьбой отца Федора я и заинтересовался, когда в списках этой организации, созданной при активном содействии гитлеровцев, вдруг обнаружил сведения о священнике-патриоте. Историк Михаил Шкаровский, автор нескольких книг о роли Русской православной церкви в Великой Отечественной войне, кратко сообщает, что сельский священник Федор Пузанов собрал в селах Заполье и Бородичи 500 000 рублей и передал их через партизан в Ленинград на создание танковой колонны Красной Армии.

Вот так сумма! Для сравнения: в Ленинграде православные собрали в первый год войны 1,5 миллиона рублей, в Москве — 3 миллиона, а тут жертвовали нищие колхозники, да еще в разоренной войной местности. Что же за поп такой необыкновенный?