Калмыкия

Содержание:

- Торгутский побег и ликвидация ханства

- Традиции

- Республика Калмыкия

- Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова

- Районы и недвижимость Элисты

- Элиста современная

- В годы советского атеизма

- Православие — вторая по численности прихожан религия в Калмыкии

- История

- Калмыцкие лотосы

- Одежда

- Население Элисты

- Старый Хурул Сякюсн-Сюме в Элисте

- Климат и экология Элисты

- География и климат Калмыкии

- Внешность

- Попробовать очень специфическую кухню

- Питомник Яшкульский

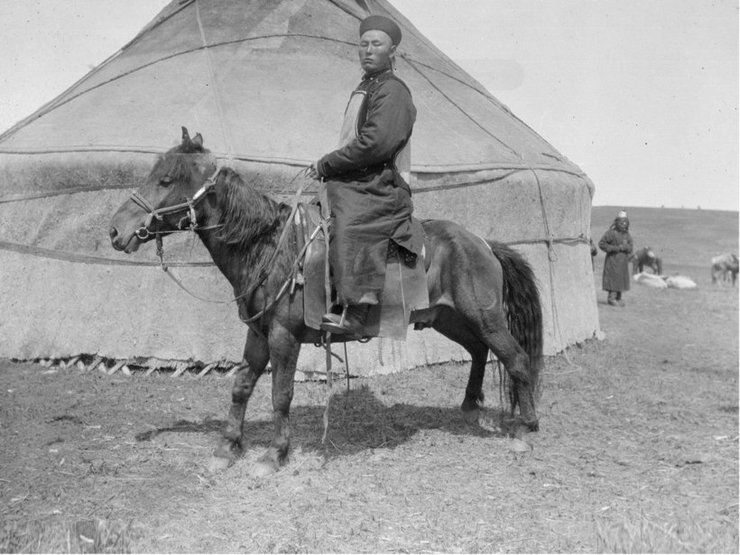

- Кочевой друг оседлой России

Торгутский побег и ликвидация ханства

Массовый исход тщательно и тайно готовился почти 4 года. В 1771-м около двух третей всех калмыков во главе с последним ханом Убаши двинулись в сторону китайской провинции. Те, кто не хотел покидать волжские степи, предупредили астраханского губернатора о заговоре, но в Санкт-Петербурге не обратили на доносы должного внимания. Откочёвка проходила в большой спешке из-за опасения, что центральная власть предпримет насильственные действия по удержанию своих подданных.

Правительство успело отправить войска вслед за кочевниками и нанесло им значительный урон. Вдобавок караваны калмыков подвергались постоянным нападениям казахов. Из 30 тыс. откочевавших кибиток до Джунгарии добрались около 20 тыс. Оказавшись в Китае, хан Убаши был фактически лишён власти над подконтрольными ему калмыками. Китайский двор запретил им самостоятельно собирать налоги и формировать армию, одновременно переведя кочевую элиту в положение чиновников с жалованьем.

Калмыцкие женщины. (pinterest.ru)

В Российской империи остались около 13 тыс. калмыцких семей. Лишившись половины своего населения, верховной власти и попав под особый контроль столицы, ханство фактически потеряло всякий вес и возможность существования даже в вассальной по отношению Санкт-Петербургу форме. 19 октября 1771 года Екатерина II подписала указ о ликвидации Калмыцкого ханства, титула хана и его наместника; управление калмыками перешло к астраханскому губернатору. Калмыки лишились своей государственности.

Традиции

У калмыков довольно много праздников, связанных с их религией — буддизмом. В основном они отмечаются массово, с гуляньями, угощением, соревнованиями. Также есть некоторые праздники, не относящиеся к религиозным верованиям, среди которых: день поэзии, день калмыцкого чая, день степи

Ежегодно проводится фестиваль тюльпанов — красочное мероприятие, призванное обратить внимание людей всего мира на проблемы экологии. Он длится 1-2 недели, каждый раз его устраивают на новом месте — среди полей, где растут тюльпаны

Гостям предлагаются национальные блюда калмыков, можно посмотреть соревнования по борьбе, стрельбе из лука, гонки на верблюдах

Среди множества религиозных калмыцких праздников важное значение имеют такие:

Цаган Сар. Новый год по лунно-солнечному календарю. Отмечается приход весны.

День явления чудесных сил Будды Шакьямуни. Празднуется в марте. Связан с деяниями Будды, победившими лжеучения.

День рождения, просветления и ухода в паринирвану Будды Шакьямуни — 29 мая.

День рождения Его Святейшества Далай-ламы — 6 июля.

Первый поворот Колеса Учения. Это большой буддийский праздник, время которого определяют по лунному календарю. Проводится в июле. В этот день устраивают шествия, молебны в храмах.

Нисхождение Будды с неба на землю. Отмечается решение Будды обрести последнее земное рождение с целью открыть всем живым существам возможность просветления.

День рождения Чингисхана

Великий праздник, который имеет важное значение для калмыков. Чингисхана почитают за его мудрость, читают лекции о его жизни, свершениях.

Национальным праздником в Калмыкии является Зул

Это праздник лампад, один из самых древних у буддистов. В этот день зажигают лампады, костры. Почитается память об уходе в нирвану Цзонхавы — буддийского учителя, которого многие считают вторым Буддой. Отмечается в кругу семьи. Проводится ритуал хождения по кругу с огнем в руках. Калмыки пекут угощения, читают молитвы.

Республика Калмыкия

Данная административная единица – юго-восточный участок ЮФО. Она соседствует с Волгоградским, Астраханским, Ставропольским и Ростовским регионами, а также Республикой Дагестан.

Край связывает ЮФО с востоком СКФО. Калмыкию называют «землей сухих рек».

В древнейшие времена на ее пространстве проживали 2 народа Бронзового века – племена Срубной и Катакомбной культур. Этносы являлись индоевропейскими. Их главным отличием были сложные по архитектуре захоронения. Их представители любили посыпать покойников красной охрой. Она символизировала огонь, которому арии поклонялись. Наследниками этих этно-культурных сообществ признаны киммерийцы и более поздние племена южных сарматов – аорсы («белые»). Остатки киммерийцев были изгнаны на запад этими племенами. Некоторые смешались с ними. В конце 1 в. до н.э. легендарный царь «белых» сарматов Спадин располагал хорошо обмундированным и обученным войском из 200 000 всадников, подчинившим себе более мелкие племена современной Прикаспийской низменности. «Белыми» аорсов прозвали кавказские сарматы, быстро ставшие брюнетами. В 4-5 вв. половина аорсов оседает на земле, став земледельческой частью империи аланов. Во время вторжения гуннов аланы повсеместно покидают степи, переселившись на юг – в земли адыгских племен.

Калмыкию и Нижнее Поволжье по очереди занимают 10 тюркских народов монголоидной расы. В 13 столетии эта земля становится частью империи монголов, а именно – улуса Джучи («Золотой Орды»). Через 200 лет тут проживают остатки ордынцев – полуразбойничий союз ногайцев. С территории сегодняшних Волгоградского и Ростовского регионов ногайцев вытесняют донские казаки. С середины 16 в. степняки вынуждены полностью переселиться в Калмыкию и равнинную часть Восточного Кавказа (часть которого до сих пор называется Ногайской степью). На рубеже 16-17 столетий Московское государство в союзе с донцами продолжает экспансию. Пало Астраханское ханство, и наступление на кочевой народ велось теперь с севера и северо-востока. При Михаиле Романове с целью окончательного оттеснения ногайцев на Кавказ некоторым племенам ойратов (бежавших из Монголии «опальных» племен) позволили перейти Волгу. Позже они основали Харабали (Астраханская область), Цаган-Аман (Калмыкия) и ряд поселений Волгоградской области. Через 100 лет «калмыков» (так прозвали ойратов) пустили еще западнее – они освоили остальные районы современной родины. Последний хан перестал править калмыками в 1803 г., его поданные стали населением Астраханской губернии. На рубеже веков север Калмыкии заселили русские крестьяне. После Гражданской войны большевики разделили Калмыцкую степь между Астраханской и Ставропольской губернией. Они долго выбивали отсюда белые части Деникина.

С 1935 г. Калмыкия обретает современные границы, став социалистической республикой. В годы гитлеровского наступления на Кавказ некоторые калмыки переметнулись на сторону врага, прельстившись восстановлением власти княжеских родов. В 1943 г. фашистские сателлиты вместе со всеми родственниками были депортированы в Сибирь. На данный момент калмыки составляют не более 57 процентов населения республики.

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова.

2

Экспозиции краеведческого музея посвящены истории, религии и этнографии республики, ее природным богатствам и известным личностям. Название присвоено в честь здешнего краеведа Николая Пальмова. Основан музей столетие назад, в 1921-м, а посетителей стали пускать спустя десять лет. В годы ВОВ коллекция была уничтожена во время немецкой оккупации. Заново открыт музей был в 1960-м.

Сейчас площадь выставочных залов составляет 15 тыс. м2, а их общее число – шесть. Количество экспонатов и единиц хранения – 70 тыс. В национальном музее проходят также временные выставки и мероприятия.

Первый зал музея посвящен этнографии Калмыкии, истории ее присоединения к России. Во втором экспозиция сосредоточена на природе края, растительном и животном мире

Особое внимание уделяется степным королям сайгакам. В третьем представлены экспонаты, знакомящие с буддийским искусством

Четвертый зал поведает о роли калмыков в Великой Отечественной войне. Оставшиеся залы отведены под временные экспозиции.

Адрес: Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, улица Джангара, Элиста, Россия.

Районы и недвижимость Элисты

Элиста и близлежащие поселки Аршан, Лола, Максимовка и Салын объединены сегодня в одно образование – городской округ. Именно в рамках этой территории и можно рассматривать предложения о приобретении недвижимости в том случае, если есть такая необходимость.

Карта Элисты

Когда рассматриваются варианты проживания в разных районах города, то надо отметить, что второй, третий и шестой – это большое количество старых строений, а, соответственно и обветшавших коммуникаций. Даже если собственник такой недвижимости и собрал деньги на неплохой ремонт, то ближайшее окружение, состояние дворов, площадок для отдыха взрослых и детей, пешеходных дорожек, вряд ли может быть найдено в хорошем состоянии.

Земельные участки, готовые и недостроенные дома можно найти в самой Элисте и в пригороде. Впрочем, как и сказано выше, городская черта здесь определяется пределами всего соответствующего образования. Цены в этом сегменте рынка также могут быть предложены самые разные.

Если оценивать общий уровень платежеспособности местного населения, то его можно отнести к не высокому. Отсутствие значимых промышленных и добывающих предприятий, удаленность от центра и крупных транспортных магистралей. Эти и многие другие факторы являются причиной невысоких доходов и стимулом к смене места проживания.

В качестве примера можно привести тот факт, что в Элисте практикуется обмен квартир, иной жилой недвижимости на определенное количество овец или иной живности, классифицируемой как крупный рогатый скот. Такая тяга к переезду в более крупные города стимулирует продавцов на искусственное завышение цен, так как хозяева желают после совершения такой сделки накопить достаточные средства для обустройства на новом месте.

Элиста современная

Чтобы понять «какая» Элиста на самом деле, чем живут, и дышать сегодня её жители нужно обязательно посетить район Сити-Чесс. Не многие знают, что прототипом проекта этого района стали Нью-Васюки Остапа Бендера из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Строился City Chess в 1998 году для проведения Всемирной Шахматной Олимпиады. Кстати здесь есть памятник Остапу Бендеру, а также коттедж, который был подарен Стивену Сигалу. Когда же помпезное мероприятие закончилось, то Шахматный город остался стоять, радуя местных жителей и гостей Элисты. Что сейчас происходит в Сити-Чесс? В основном там расположены рестораны, спортивные клубы и офисные помещения. Есть тут и коттеджи, а также православный храм, наличие которого подтверждает, что в Элисте уважают все мировые религии. Отель «Шахматный город» в 2001 году был признан лучшим отелем Восточной Европы. В этом интереснейшем месте побывали многие знаменитые люди, среди которых Стивен Сигал, Чак Норрис, София Ротару. Шахматный город лучше осматривать пешком, поскольку скорость движения транспорта тут ограничена до 20 км в час. Тут каждый коттедж имеет своё тематическое название, например, Ферзь или Белая Ладья. Площадь же носит имя покровительницы шахмат Каиссы ( в одной из английских поэм бог Марс смог добиться любви дриады Каиссы, только после того, как изобрёл шахматы).

Сегодня в City Chess проводятся форумы, конференции, выставки, симпозиумы, причём не только отечественного уровня, но и международного. Есть здесь и Музей шахмат. Даже при строительстве Дворца шахмат калмыки не забыли о своих традициях. Шахматный дворец выполнен в виде традиционной калмыцкой кибитки.

Кстати об уважении жителей Элисты к своему городу говорит следующий факт. На главной площади города имеется шахматная доска, которую выполнили в пропорции один к ста по сравнению с обычной доской. На этой огромной шахматной доске стоят большие шахматные фигуры, дабы каждый желающий мог сыграть партию. И эти фигуры никто не крадёт на сувениры. Они стоят под открытым небом и днём и ночью, без какой-либо охраны. Жителям других городов стоило бы поучиться у жителей Элисты любить и беречь свой город.

«Элиста в» плане креатива и творчества даст 100 очков вперёд многим другим городам. Здесь круглый год проводится множество фестивалей, среди которых: джазовые, театральные, кинофестивали, кулинарные, народные, спортивные, опен-эйры.

Калмыцкие кулинарные фестивали, например, знакомят людей не только с местной кухней, но также позволяют ближе прикоснуться к национальным традициям. Так для развлечения гостей проводятся такие калмыцкие забавы, как перетягивание шкуры барана, борьба на мизинцах. Проводятся мастер-классы по калмыцкой вышивке и валянию из войлока. Обязательно проходит и чайная церемония на калмыцкий лад. Местный рецепт приготовления чая далёк от классического. Здесь в чай добавляют шкварки из бараньего жира, бараний бульон, муку из обжаренных зёрен ячменя. Дело в том, что суровая жизнь калмыцких кочевников требовала быстрой горячей пищи, которая могла бы хорошо насыщать и мгновенно восстанавливать силы. Чай здесь чем-то даже напоминает суп.

Самый известный калмыцкий чай — это джомба. Его дегустировал даже великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, о чём сказано в его дневниках «Путешествие в Арзрум». В состав джомбы входят такие ингредиенты:

- Вода;

- Зелёный чай;

- Молоко;

- Соль;

- Лавровый лист;

- Чёрный перец;

- Мускатный орех;

- Корень аира или дягиля;

- Сливочное масло.

Готовят такой чай не в чайнике, а в кастрюле. А также на кулинарном фестивале угощают национальными супами, название которых звучит как дотур и махан. На второе предлагают бериги – калмыцкие пельмени, лапшу хурсн махн, семджин из печени.

В годы советского атеизма

В годы борьбы с религией в СССР только буддизм был полностью ликвидирован. Закрывались и разрушались дацаны и хурулы. В Бурятии с разрешения Сталина Иволгинский дацан открыли только в 1946 году. Калмыкии в это время уже не существовало как республики после депортации калмыков. Бурханы и священные книги каждая калмыцкая семья старалась увезти с собой. Рассказывали, что, когда умиравших в пути калмыков выбрасывали из вагонов, на их телах находили буддийские танки. Чтобы спасти священные изображения, ими калмыки оборачивали тело. Но в условиях ссылки сохранить все реликвии было почти невозможно. Когда калмыки вернулись на свои земли в 1957 году, единственный сохранившийся каменный Хошеутский хурул, воздвигнутый еще в честь победы в войне 1812 года, не включили в границы Калмыцкой АССР. Сейчас этот старинный храм на территории Астраханской области.

В годы застоя не каждый мог съездить помолиться в единственный тогда буддийский монастырь в далекой Бурятии. И все же оставшиеся в живых после ссылок ламы пытались возродить веру с помощью Иволгинского дацана.

Об этом даже сохранилась жалоба доносчика: «… гелюнги Очир Дорджиев, Халга Манджиев, Нямен Джамбинов, Буян Кукаев, Очир Бембеев обманным путём построили в селе Заволжское Харабалинского района Астраханской области маленький хурул на 52 кв. метра, перевезли его на территорию Калмыцкой АССР, нарушая все законы о культах. Вышеуказанные гелюнги (священники), усердно разъезжая по чабанским селам и юртам, собирали нужное количество подписей для официального открытия хурула. Однако верующие их не поддержали. И они нелегально проводят молебствия и всевозможные требы среди узкого круга верующих стариков и старушек. Им в этом деле усиленно помогают ламы Иволгинского дацана. Нарушая закон о культах, калмыцкие гелюнги обманным путем уговорили одного мальчика (вернее, его родителей) учиться на гелюнга. Им даже удалось его свозить в Иволгинский дацан, чтобы показать все убранство храма, психически повлиять на душу ребенка».

Поэтому возрождение буддизма в Калмыкии началось в конце 80-х годов. Мощным толчком послужили визиты в 1991 – 1992 и в 2004 годах Далай-ламы XIV. Он благословил место под строительство буддийского храмового комплекса в Элисте. Жители Калмыкии так долго ждали этого события, что огромный храм методом народной стройки вырос всего за год. Так, в 2005 году в столице Калмыкии появился крупнейший в России и Европе буддийский храм — «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Его статуя в центральном зале тоже самая большая в Европе. Высота статуи – 9 метров. Внутри фотографировать нельзя, поэтому я постараюсь максимально подробно рассказать о том, что удивило гостей из Бурятии в главном дацане Калмыкии.

Православие — вторая по численности прихожан религия в Калмыкии

Какую религию исповедуют калмыки кроме буддизма можно узнать, изучив историю православия в республике. Так первые сведения о крещении калмыков относятся ко второй половине XVII века.

Целенаправленная миссионерская работа среди калмыков началась в первой четверти XVIII века. В 1724 г. в Санкт-Петербурге был крещен хан калмыков Баксадай Дорджи Тайчин; в свое кочевье между Волгой и Доном, неподалеку от Царицына (ныне Волгоград), он увез походную церковь, устроенную по рисунку императора Петра I.

В 1733 году архимандрит Никодим перевел на калмыкский язык молитву «Отче наш», Символ веры и декалог с комментариями. Миссионерам предписывалось действовать убеждением, запрещалось применять насильственные методы.

1940

в этом году в Калмыкии не осталось ни одного православного прихода

К середине 1754 года число принявших крещение калмыков достигло 8695 человек. В 1771 году часть калмыков, недовольная притеснениями царских властей и насильственным крещением ушла в Джунгарию, чтобы сохранить прежний образ жизни.

В 1839 году в Царицыне открылась школа для детей православных калмыков, наиболее активным из учителей был Василий Дилигенский, составивший букварь калмыцкого языка, активно занимавшийся переводом церковных книг на калмыцком языке.

Православные церкви в Калмыкии стали возводится, начиная с 1846 года. Первая церковь в Элисте (небольшой деревянный храм во имя святого Николая Чудотворца) была сооружена в 80-х годах XIX века.

К 150-летию учреждения первого православного прихода в сентябре 2017 года на территории Казанского кафедрального собора установлена кибитка — копия походно-улусной церкви, действовавшей на территории Калмыкии во второй половине XIX века. Фото: upload.wikimedia.org

К 150-летию учреждения первого православного прихода в сентябре 2017 года на территории Казанского кафедрального собора установлена кибитка — копия походно-улусной церкви, действовавшей на территории Калмыкии во второй половине XIX века. Фото: upload.wikimedia.org

С приходом советской власти в Калмыкию начались гонения на православных и представителей других религий.

Так, если в 1926 году на территории Калмыцкой автономной области функционировало 17 православных приходов, то к 1940 году в республике не осталось ни одной легальной православной общины, церкви были разрушены или использовались для хозяйственных нужд.

Шли репрессии против духовенства. В период ненемецкой оккупации Карелии ряд общин возобновили деятельность, так, например, был открыт молитвенный дом в Элисте.

После освобождения республики от немцев молитвенные дома в Элисте и Приютном были зарегистрированы советскими властями и до начала 90-х годов XX века оставались единственными действующими приходами в Калмыцкой АССР.

Часть калмыков, недовольных обращением их в православие, откочевало в Джунгарию.

Возрождение православия в Карелии началось в 1990-х годах. Так 7 октября 1995 года постановлением Священного Синода была образована Элистинская и Калмыцкая епархия.

В 1996 — 1997 годах в Элисте на месте разрушенной в 1939 году Крестовоздвиженской церкви был воздвигнут кафедральный собор в честь Казанской иконы Божией Матери.

В настоящее время Элистинской епархии насчитывается 16 приходов, в дек. 2011 года в епархии насчитывалось 20 приходов, 26 храмов и 14 молитвенных комнат.

История

Формирование этноса начинается с конца 16 века, когда часть ойратских племен, населявших Джунгарию, отделилась от основной массы и перекочевала на территорию Руси (низовья Волги и Урал). Среди причин переселения называются дефицит пастбищ и междоусобная вражда. По пути ойратские племена воевали с казахами, ногаями, башкирами. Затем они начали контактировать с русскими. Периодически возникали конфликты, однако калмыкам было разрешено торговать на территории Русского царства, их брали на военную службу. Русские нуждались в дополнительных силах, которые помогли бы им противостоять туркам и татарам. Калмыки обладали мощным войском с 70 000 лошадей для конниц. В составе русской армии они участвовали во многих военных операциях.

18 век стал началом насаждения христианства у калмыцких племен. Многие приняли его, но тайно продолжали исповедовать буддизм. Со второй половины 17 века на территории Российской империи образовалось Калмыцкое ханство. Его жители были российскими подданными. Между представителями русской и калмыцкой аристократии образовывались браки, от которых пошли дворянские роды. Калмыцкое ханство закончило существование столетие спустя, когда население массово ушло обратно на земли Джунгарии.

Исход населения связывают с начавшимся голодом из-за холодной зимы и притеснений русских помещиков. Вторая причина — влияние китайских правящих династий. Большая часть калмыков совершила поход, который длился 7 месяцев. Они подвергались нападениям казахских племен, погибали от голода, болезней. Добрались до Маньчжурской территории только 20 000 из 180 000. Оставшиеся на месте калмыки были включены в состав Астраханской губернии. Калмыцкие войска участвовали в войне 1812 года, Бородинской битве, других сражениях.

20 век стал периодом перехода большинства калмыков к оседлому образу жизни. Попытки привести население к грамотности сопровождались переходом к латинскому алфавиту и кириллице. Это затрудняло обучение населения. Впоследствии народу пришлось повсеместно перейти на русский язык. В середине 20 века восстановили Калмыцкий автономный округ, с 1992 года субъект получил статус республики.

Калмыцкие лотосы

Калмыцкие лотосы.

6

Это природное сокровище республики приходится по душе всем туристам. Падма, или лотос, – цветок, особо почитаемый в культурах буддизма, индуизма и джайнизма. Он символизирует божественную благодать, совершенство и духовное развитие. В России не так много регионов, где цветут лотосы, одно из них находится в Калмыкии, в месте впадения Волги в Каспийское море.

Цветение лотосов ежегодно привлекает сюда туристов России и Европы. Продолжается оно около месяца – с июля по август. Цветы имеют нежнейшие расцветки и распространяют тонкий аромат. Срывать их категорически запрещено, да и это ни к чему: сорванный лотос практически сразу увядает.

Адрес: Джалыково, Республика Калмыкия, Россия.

Одежда

Национальный мужской костюм калмыков состоит из рубахи, штанов, заправляемых в сапоги. Поверх надевали бешмет — приталенный кафтан длиной до колен. На груди его расшивали позументом. На кожаном ремне размещались ножны с оружием. В зимнее время носили овчинные шубы, пошитые в талию. Головным убором была меховая шапка типа папахи. Парадный вариант отличался добавлением красной кисточки, которая свисала с шапки. Старики носили длинные простеганные халаты.

Женщины в быту одевались довольно просто. Их повседневной одеждой была широкая рубаха и шаровары. Также были распространены длинные платья в пол. Они застегивались на металлические пуговицы или подпоясывались ремнем. Нагрудник украшали золотистой или серебристой тесьмой. Поверх платья могли носить халат без рукавов из цветного материала. Подол, низ рукавов расшивали растительными узорами. Расцветки праздничных нарядов были яркими: зелеными, красными, синими с золотистой каймой по краям. Летом головными уборами были суконные или войлочные шапочки. Женщины всегда носили шапки, выходить из дома с непокрытой головой им не разрешалось. Праздничные шапки шили из парчи, бархата, богато отделывали узорами из тесьмы, вышивкой. На ногах носили сафьяновые сапоги. Богатые калмычки дополняли костюм серьгами, браслетами, ожерельями. Украшения делали из драгоценных металлов, хрусталя, яшмы, кораллов.

Население Элисты

Численность жителей Элисты по последним статистическим данным (2014 г.) составляет чуть более 104 тысяч человек. Эта цифра остается практически неизменной с 2002 года. Период «лихих девяностых» оценить невозможно, так как официальных данных не приведено.

Самая первая достоверная перепись населения утверждает, что в 1939 г. население Элисты было 17 100 человек. Этот город является самым большим населенным пунктом Республики Калмыкия.

В период с 1943 по 1957 год национальная автономия была упразднена. Калмыков депортировали и они начали возвращаться сюда только после их реабилитации, когда был развенчан страшный и ужасный «культ личности Вождя всех народов». После этого здесь были активизированы работы по восстановлению и реконструкции, появились новые промышленные предприятия. Это отразилось и на демографической ситуации, что отражают следующие цифры: 1959 г. – 23 171 чел., 1979 г. — 70 282 чел.

Начало перестройки ознаменовалось прекращением роста численности населения. Единственное значимое событие того периода – это первое во всей истории Советского Союза массовое заражение местных жителей ВИЧ.

В Элисте работают научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения. Несмотря на небольшие размеры города, в нем расположены и функционируют шесть филиалов университетов федерального уровня и собственный Калмыцкий государственный университет. Есть здесь также колледжи и техникумы, более двух десятков школ и гимназий.

В качестве основных источников влияния на культурный уровень населения последних лет можно отметить буддистские традиции и верования, а также шахматы.

На заднем плане Калмыцкий государственный университет

Старый Хурул Сякюсн-Сюме в Элисте

Старый Хурул Сякюсн-Сюме в Элисте.

3

Понятием «хурул» в Калмыкии обозначают буддийское святилище. В Элисте их несколько, в их числе Старый хурул, или Сакюсн-Сюме. Впрочем, «старый» сильно сказано: построили его в столице Калмыкии в 1990-х. Это одно из самых популярных направлений для буддистов и туристов, интересующихся духовными практиками.

Сакюсн-Сюме расположен за пределами города, и здесь царит необычайно умиротворяющая атмосфера. Этим он отличается от Центрального хурула (Золотой обители). Храм идеально подходит для погружения в созерцательное медитативное состояние. В белых отделанных позолотой ступах хранится прах известных лам. Здание самого храма небольшое, выдержано в архитектурных традициях буддизма. Есть молитвенные барабаны, скульптуры и фрески.

Адрес: Старый Хурул Сякюсн-Сюме (Сәкүсн-сүм), Республика Калмыкия, Россия.

Климат и экология Элисты

Климатические условия здесь характерны для степей. Засухи – вполне привычное явление. Зимой в Элисте достаточно холодно, а летом жарко. Абсолютные значения на сегодняшний день -34°С и + 42,9°С были зафиксированы давно, в 1935 и 1940 годах соответственно. В связи с глобальными метеорологическими процессами последних лет стоит ожидать падения этих рекордов.

Общую экологическую ситуацию нельзя охарактеризовать, как благополучную. Свою лепту в загрязнение окружающей среды вносят предприятия нефтехимического комплекса, но в связи с тем, что особо крупных промышленных объектов здесь нет, большую часть всех вредных выбросов создает автомобильный транспорт.

Более 80% всех сточных вод относится к загрязненным. Действующие полигоны отходов не соответствуют современным требованиям, здесь не применяются промышленные методы их утилизации.

География и климат Калмыкии

Республика Калмыкия имеет много соседей, на юге – это Ставропольский край и республика Дагестан, на востоке – Астраханская область, на западе – Ростовская, а на севере – Волгоградская область. Часть юго-восточной территории омывается Каспийским морем.

Равнинная территория региона в основном покрыта бескрайними степями, полупустынями и пустынями.

Каспийское море – не единственный водный ресурс республики. В одном из мест Калмыкия узким выступом выходит к Волге – там находится город Цаган Аман, помимо этого на территории республики текут реки Кума и Маныч. Есть на территории Калмыкии и озера: озеро Маныч-Гудило, Сарпинские озера, Яшалтинское Соленое озеро и Состинские озера.

Климат Республики Калмыкия – резко континентальный. Его особенностями являются жаркое и сухое лето, а также малоснежная и не самая холодная зима (хотя порой температура зимой значительно падает). Кроме малого количества осадков и засушливости особенностью климата являются постоянные ветра.

Внешность

Антропологи относят калмыков к монголоидам. Это обладатели типичной азиатской внешности. У них высокий лоб, широкое сплюснутое лицо, разрез глаз узкий. Для калмыков характерен эпикантус — так называемая монгольская складка, прикрывающая внутренний угол глаза. Нос небольшой, сплющенный, небольшие пухлые губы. Волосы прямые, черные, цвет радужки — карий. Встречается небольшой процент людей с относительно светлыми волосами, а также рыжими. Цвет кожи смуглый, темно-коричневый с желтоватым оттенком. Калмыки невысокого роста, коренастые, девушки худощавые. Современная молодежь европеизирована, она предпочитает модную европейскую одежду: джинсы, туфли на каблуках, толстовки. Девушки активно пользуются косметикой, наращивают ресницы. В ходу бижутерия, стилизованная под национальные украшения.

Попробовать очень специфическую кухню

Калмыцкая кухня способна шокировать даже жителей близлежащих регионов, хотя казалось бы — соседи. Чай с маслом, суп с внутренностями и запечённый в земле желудок — звучит не очень аппетитно, но на самом деле это правда вкусно! Итак, главные блюда калмыцкой кухни:

· Дотур — суп из густого бульона, бараньих потрохов (печени, рубца, почек) с добавлением сала и крови. Подаётся с нарезанным прямо в тарелку сырым луком.

· Махан шелтяган — ещё одно первое блюдо, суп с нарубленными кусками бараньей грудинки и целыми картофелями. И с луком, конечно же. У монгольских народов считается, что махан — блюдо лечебное, способное победить изжогу и трудности в сексуальной жизни.

· Сегсердык — отварная баранина на косточке с домашним тестом (блюдо отдалённо похоже на дагестанский хинкал).

· Семджин — баранья печень, жаренная в сеточке из бараньего жира.

· Борцоки — плоские лепёшки, жаренные в кипящем масле. По вкусу это нечто среднее между пончиками и хворостом. Обычно калмыки едят его вместе с супами вместо хлеба.

· Кюр — старинное блюдо калмыцких пастухов, которое сегодня готовят по случаю большого праздника. Мясо барана нарезается, укладывается в бараний желудок, который после этого зашивается. Затем желудок вместе с содержимым помещают в вырытую в земле яму, засыпают золой и углями, а сверху — землёй. Там мясо и томится около 10-20 часов.

· Конина — популярное мясо у калмыков. В местных супермаркетах можно запросто отыскать вяленое и сушёное мясо, колбасу казы и свежайшую вырезку. Кстати, нередко путешественникам в Калмыкии удаётся попробовать и верблюжатину!

· Молочные продукты: кумыс из кобыльего молока, чигян (нечто среднее между кефиром и простоквашей), сала шююрюмг (сухой творог) и хурсан (лепёшки из сушёного творога).

· Джомба — калмыцкий чай. Он не каждому приходится по вкусу, но если нравится, то в него обычно влюбляются раз и навсегда, скупая плиточный чай в качестве сувенира. Готовится национальный напиток из этого самого плиточного чая, молока или сливок, сливочного масла, соли, мускатного ореха и лаврового листа. Джомба утоляет жажду в жару и согревает в холод.

Питомник Яшкульский

Питомник «Яшкульский».

6

Питомник находится в одноименном районе, в 80 км от Элисты. Здесь разводят и охраняют степных сайгаков. Это древнее животное считается «живым ископаемым», оно обитало на планете еще во времена мамонтов и саблезубых тигров. В природе этих исконных жителей Калмыкии осталось очень мало: сейчас животные находятся на грани истребления. Их разведение в неволе – единственный способ увеличить популяцию и уберечь вид от вымирания.

В Яшкульском питомнике сайгаки занимают обширную территорию в 62 гектара. Туристы могут понаблюдать за их жизнью из биноклей или вблизи – в вольерах. Территория обнесена изгородью под напряжением, чтобы ни дикие животные, ни браконьеры к сайгакам не приблизились.

Адрес: Улан Эрге, Респ. Калмыкия, Россия, 359154.

Кочевой друг оседлой России

Откочевав из Сибири в низовья Волги, ойраты получили новое имя — калмыки, что в переводе с тюркского означает «отделившийся» или «оставшийся». Сами волжские ойраты ещё долго усваивали это новое для них название и окончательно свыклись с ним лишь в конце 18-го века.

Переселение из Сибири было сопряжено с трудностями, связанными со стычками с казахами и башкирами, чьи земли ойратам требовалось пройти. Постепенно осев на малонаселённых землях юго-востока России, ойраты вторично заявили о желании служить Москве. Царская власть стала активно примирять калмыков с их соседями: русскими, башкирами и другим народностями, угрожая последним карательными мерами в случае возникновения конфликтов с новоиспечёнными подданными.

Москва получила новый рынок сбыта. Огромное степное пространство было освоено, в экономику внедрены скотоводство и животноводство. При этом обеспечивалась охрана южных рубежей от набегов татар. Кочевники взамен получили торговые льготы на рынках Царицына и Астрахани, а также возможность свободно кочевать вдоль нижнего течения Волги и Ахтубы вплоть до Самары. Калмыки были способны адаптироваться и поддерживать жизнь там, где её, казалось, быть не может.

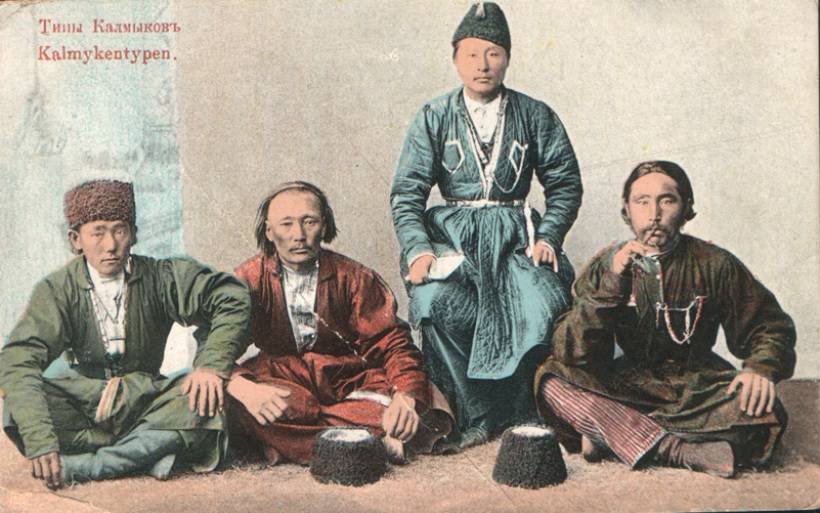

Типы калмыков. (infoglaz.ru)

В течение 17-го века калмыки неоднократно принимали участие в войнах России с соседями. В 1650-х власть в кочевых племенах сосредоточилась в руках тайши Дайчина, чей сын Аюка позже стал первым калмыцким ханом с благословения Далай-ламы. Время правления хана Аюки — пик могущества калмыцкого государства. Царский двор всячески способствовал укреплению единоличной ханской власти в обмен на защиту южных границы страны и пополнение русской армии за счёт степной конницы. Так, например, калмыки приняли участие в Азовском походе, Северной войне, а позже и в Семилетней войне. В 1814 году калмыки наравне с казаками первыми вошли в Париж.

После смерти Аюки между его родственниками развернулась борьба за ханский трон. Внутренние смуты на южном форпосте империи вызывали беспокойство в Санкт-Петербурге. Тогда имперское правительство сделало ставку на одного из кандидатов и, в конечном счёте, возвело его на престол. С 1730-х калмыцкого хана назначали уже из столицы империи. Одновременно с ослаблением роли хана началась активная колонизация юго-восточной части империи русскими: основывались новые деревни, что приводило к конфликтам с кочующими калмыками, лишившимися пастбищ.

Российские власти всё чаще вмешивались во внутренние дела ханства. С середины 18-го века члены высшего совета Калмыкии Зарго назначались уже только с одобрения Санкт-Петербурга. Усилились и попытки христианизации калмыков.

Ограничение автономии ханства, голод, падёж скота, постоянные мобилизации калмыков на войну в интересах империи и русская колонизация привели к тому, что в правящих кругах возник план откочёвки из Калмыкии обратно в Джунгарию, которая к тому времени пала под ударами Китая. Калмыки планировали возродить там ойратское государство, избавившись от влияния и опеки Российской империи.